微生物在生物圈中的作用(八上)

- 格式:ppt

- 大小:9.25 MB

- 文档页数:31

第一节《微生物在生物圈中的作用》教案(北师大版初二上)2«微生物在生物圈中的作用»教学设计教材分析«微生物在生物圈中的作用»是北师大版«生物学»八年级上册第18章第1节。

本节内容包括3个方面:1、微生物的种类;2、微生物的特点;3、微生物的生活。

要紧阐述微生物是生物圈中种类繁多、分布广泛、个体微小、结构简单的低等生物,由于微生物的代谢类型多,代谢强度高和繁育速度极快,使其成为生物圈中的重要成分。

学情分析学生关于微生物只是有一个模糊的概念,真正准确认识的学生并不多。

而本节知识涉及的差不多上微观生物,关于学生的把握明白得有一定的难度。

抽象的明白得有困难,然而形象的明白得相对那么比较容易。

因此,在实际教学中,通过直观的图片演示,在学生已有生活体会、知识的基础上,能够纠正、加强他们的认识。

关于教材中安排的探究性活动,平常学生尽管有一定的理论基础,然而缺少足够实践,尽管有探究的积极性,但探究的科学性把握不到位,需要教师的关心和引导。

教学目标1.知识目标〔1〕简述什么是微生物,列举常见的类型;〔2〕概述微生物的生活及微生物在生物圈中的作用。

2.能力目标通过探究活动的学习,培养学生的探究设计能力、收集材料和处理材料的能力和语言表达能力3.情感态度和价值观通过活动的学习使学生具有实事求是的探究精神和重视微生物在生物圈中的作用教学重点重点:微生物及其种类,代谢方式及在生物圈中的作用,繁育特点。

教学难点难点:探究周围是否存在微生物,微生物的代谢方式及在生物圈中的作用教学方法本节课我采纳的不是传统的灌输式,而是结合了直观教具〔专门是图片〕,通过咨询题衔接知识点,由教师引导,学生归纳,小组合作交流探究活动结论,表达教师的引导作用和学生的学习主体地位。

学法指导(1)学生课前预习。

(2)课堂交流:师生交流,学生学会在教师引导下归纳总结知识点。

(3)小组合作:上课之前学生按事先分组,进行探究活动(4)小组交流,学生在交流中学会分析选择,培养综合能力。

【微生物在生物圈中的作用教案】微生物在生物圈中的作用微生物在生物圈中的作用教材分析《微生物在生物圈中的作用》是北师大版《生物学》八年级上册第18章第1节。

本节内容包括3个方面:1、微生物是个体微小,结构简单的的生物;2、细菌、真菌、病毒是微生物的主要类群3、微生物在生物圈中的作用是其他生物不可替代的。

主要阐述微生物是生物圈中种类繁多、分布广泛、个体微小、结构简单的低等生物,由于微生物的代谢类型多,代谢强度高和繁殖速度极快,使其成为生物圈中的重要成分。

学情分析学生对于微生物只是有一个模糊的概念,真正准确认识的学生并不多。

而本节知识涉及的都是微观生物,对于学生的掌握理解有一定微生物在生物圈中的作用的难度。

抽象的理解有困难,但是形象的理解相对则比较容易。

因此,在实际教学中,通过直观的图片演示,在学生已有生活经验、知识的基础上,可以纠正、加强他们的认识。

对于教材中安排的探究性活动,平时学生虽然有一定的理论基础,但是缺少足够实践,虽然有探究的积极性,但探究的科学性把握不到位,需要教师的帮助和引导。

教学目标1.知识目标(1)简述什么是微生物,列举常见的类型;(2)概述微生物的生活及微生物在生物圈中的作用。

2.能力目标通过探究活动的学习,培养学生的探究设计能力、收集材料和处理材料的能力和语言表达能力3.情感态度和价值观通过活动的学习使学生具有实事求是的探究精神和重视微生物在生物圈中的作用教学重点重点:微生物及其种类,代谢方式及在生物圈中的作用,繁殖特点。

教学难点难点:微生物的代谢方式及在生物圈中的作用微生物在生物圈中的作用教学方法本节课我采用的不只是传统的灌输式,而是结合了直观教具(特别是图片),通过问题衔接知识点,由教师引导,学生归纳,体现教师的引导作用和学生的学习主体地位。

学法指导(1) 学生课前预习。

(2) 课堂交流:师生交流,学生学会在教师引导下归纳总结知识点。

(3) 自主学习:课后学生收集相关材料,完成“假如地球上没有微生物”活动,培养收集和处理信息的能力。

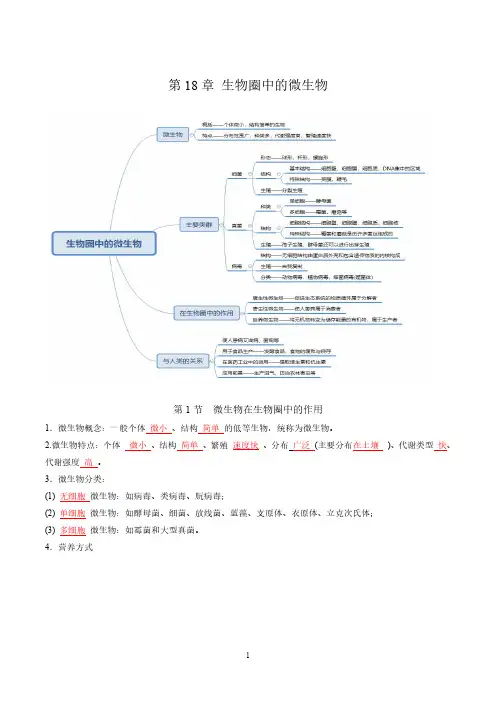

第18章生物圈中的微生物第1节微生物在生物圈中的作用1.微生物概念:一般个体微小、结构简单的低等生物,统称为微生物。

2.微生物特点:个体微小、结构简单、繁殖速度快、分布广泛(主要分布在土壤)、代谢类型快、代谢强度高。

3.微生物分类:(1)无细胞微生物:如病毒、类病毒、朊病毒;(2)单细胞微生物:如酵母菌、细菌、放线菌、蓝藻、支原体、衣原体、立克次氏体;(3)多细胞微生物:如霉菌和大型真菌。

4.营养方式【易错点拨】1.不是所有微生物都是肉眼看不见的,例如蘑菇、木耳等大型真菌是可见的;2.细菌、真菌的分布非常广泛,甚至在极端环境中都能生存,但主要场所是土壤;3.寄生和共生的有机物来源都是来自外界的生命体,不同点是寄生是“损人利己”的关系,共生是“互惠互利”的关系。

4.真菌、细菌和病毒的比较生物类别细菌真菌病毒模式图细胞数单细胞单细胞或多细胞无细胞细胞基本结构细胞壁、细胞膜、细胞质细胞壁、细胞膜、细胞质、细胞核无细胞结构,由蛋白质外壳和遗传物质的内核组成有无细胞核无有无有无叶绿体无无无生殖方式分裂生殖多数是孢子生殖自我复制营养方式多数为异养(寄生或腐生),少数自养(硝化细菌、硫细菌)均为异养(寄生或腐生)均为寄生分类球菌、杆菌、螺旋菌单细胞真菌、多细胞真菌动物病毒、植物病毒、细菌病毒(噬菌体)举例乳酸菌、醋酸菌、大肠杆菌、肺炎双球菌、幽门螺旋菌酵母菌(单细胞)、霉菌、蘑菇、木耳、灵芝艾滋病毒(HIV)、烟草花叶病毒、大肠杆菌噬菌体其他①细菌的发现者是列文虎克,巴斯德被称为“微生物学之父”;②有些细菌有荚膜,有保护作用;有些有鞭毛,有运动作用;有些形成芽孢(休眠体,有利于抵抗不良环境)。

①酵母菌呈卵圆形,在有氧和无氧的条件下都可生活,有出芽生殖和生殖两种生殖方式。

有氧时不产生酒精;无氧时产生酒精。

②蘑菇是由许多菌丝组成的多细胞真菌,地上部分由菌柄、菌盖和菌褶构成,孢子着生在菌褶里,地下部分为营养菌丝,可从营养源中吸收营养物质。

冀少儿版八年级生物上册《微生物在生物圈中的作用》评课稿1. 引言《微生物在生物圈中的作用》是冀少儿版八年级生物上册中的一篇重要课文,旨在介绍微生物在生物圈中的重要作用。

本评课稿将对该课文进行全面评估,并提出适合学生的教学建议。

2. 课文概述本节课主要介绍了微生物在生物圈中的作用。

首先,课文介绍了微生物的种类和数量之巨大,并着重说明了微生物在土壤中的重要性。

接下来,课文详细描述了微生物对土壤的改良作用和对植物生长的促进作用。

最后,课文提到了微生物在食物加工、药物生产等方面的重要作用,引导学生认识到微生物的广泛应用。

3. 评价3.1 课文内容《微生物在生物圈中的作用》的内容切合学生的实际生活,通过丰富的事例和生动的语言,引起学生对微生物的兴趣。

课文内容具有很强的可读性,能够让学生轻松理解微生物在生物圈中的作用。

3.2 教学目标课文的教学目标明确,通过本节课的学习,学生应能够:- 理解微生物在生物圈中的种类和数量之巨大; - 了解微生物对土壤的改良作用和对植物生长的促进作用; - 认识到微生物在食物加工、药物生产等方面的重要作用; - 培养学生对微生物的兴趣和保护环境的意识。

3.3 教学方法本节课的教学方法多样,既有讲解,又有互动参与。

教师可以采用讲述微生物的基本概念和举例说明的方式,激发学生的兴趣;同时,还可以引导学生进行讨论和小组活动,加深学生对课文内容的理解。

3.4 教学评价本节课的教学评价方式灵活多样,既有课堂问答,又有小组讨论和写作任务。

通过多样化的评价方式,可以全面了解学生对微生物在生物圈中的作用的掌握程度。

3.5 教辅材料对于本节课,教师可以根据学生的实际情况选择适当的教辅材料。

例如,教师可以准备一些关于微生物的图片,用于讲解时辅助说明,帮助学生更好地理解微生物的外貌和特点。

4. 教学建议针对《微生物在生物圈中的作用》这一课文,我提出以下教学建议:4.1 激发学生兴趣在课堂开始前,可以通过一段引人入胜的小故事或是一些有趣的事例,引发学生对微生物的兴趣。

“微生物在生物圈中的作用”教案一、教学目标1、简述什么是微生物,列举常见的微生物类型;2、概述微生物的生活及其在生物圈中的作用;3、探究我们身边是否存在微生物。

二、教学重点、难点重点:微生物及其种类、代谢方式及在生物圈中的作用、繁殖特点。

难点:探究身边是否存在微生物;微生物的代谢方式及在生物圈中的作用。

三、教学方法应用讲授法、多媒体与活动材料展示法、探究法和练习法等相结合的教学方法。

四、课前准备(1)、制作相关多媒体课件;(2)、提前准备分发的展示活动材料;(3)、提前六天布置学生进行“探究我们身边是否存在微生物”的活动,用琼脂制作无菌培养基较复杂、繁琐,为便于学生操作,提示学生改用肉包作为微生物的培养基,二个瓶子放入沸水中煮60分钟杀菌,再把二个刚蒸熟的肉包分别放入瓶中,一个瓶用塞塞紧,一个开口,都置于客厅、或厕所、或厨房中,然后每天观察现象。

五、课的类型:新授课六、课时安排:1课时七、教学过程(一)、创设情境,引入新课提问:食用的蘑菇是植物吗?食物的腐败与哪种生物有关?引起非典型性肺炎(SARS)的病原体是生物吗?现在流行的甲型H1N1流感的病原体是什么?导入本节课的学习主题:微生物在生物圈中的作用。

(二)、微生物1、“微生物”概念对上面提出的问题,学生进行讨论,教师小结,引导学生归纳出“微生物”概念,即生物圈中,个体微小、结构简单的低等生物。

2、微生物种类按细胞结构特点,微生物分为三类:(1)、单细胞微生物:如细菌、放线菌、支原体、立克次氏体、衣原体、蓝藻、以及酵母菌、单细胞藻类等。

大多数微生物是单细胞微生物。

展示多媒体相关图片,提示学生注意每一个微生物只有一个细胞组成的特点,最后展示细菌时,分别展示细菌的不同形态。

(2)、多细胞微生物:如各种霉菌和大型真菌等,少数微生物是多细胞微生物。

展示多媒体相关图片,提示学生这类微生物细胞组成特点,解释大型真菌和微生物的关系。

(3)、无细胞结构微生物:如病毒、类病毒和朊病毒等。

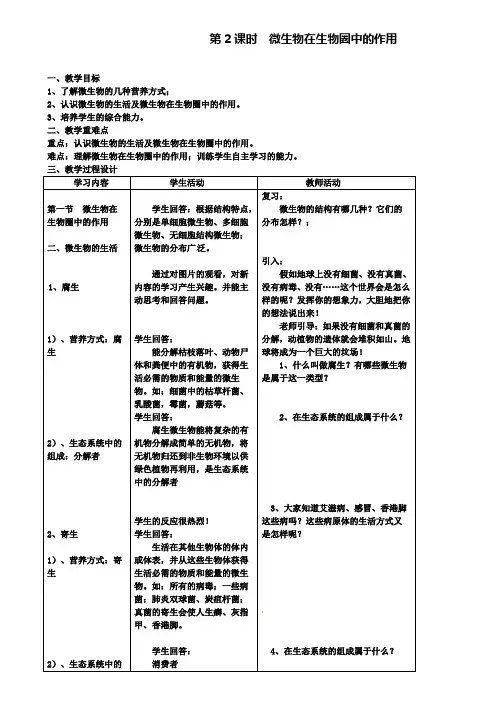

第2课时微生物在生物圈中的作用一、教学目标1、了解微生物的几种营养方式;2、认识微生物的生活及微生物在生物圈中的作用。

3、培养学生的综合能力。

二、教学重难点重点:认识微生物的生活及微生物在生物圈中的作用。

难点:理解微生物在生物圈中的作用;训练学生自主学习的能力。

三、教学过程设计泛。

四、练习1、我们把动物内脏埋在花盆中,过一段时间这些动物内脏不见了,这说明土壤中有——微生物,它们是生态系统中的;2、与艾滋病患者同台吃饭不会被传染。

艾滋病毒的营养方式为,它们是生态系统中的;五、小结(多媒体)营养方式将有机物分解成无机物,并从中获得营养,称解者生活在其他生物体内或体表,并从这些生物中炭疽杆菌获得营养,称为消费者自身利用光能或化学能将无机物转变为有机满足需要,称为生产者球菌、真菌与藻类共第1节微生物在生物圈中的作用课堂小测1.下列属于营寄生生活的细菌是()A.枯草杆菌B.根瘤菌C.乳酸细菌D.大肠杆菌2.乳酸菌、炭疽杆菌、青霉、肝炎病毒的营养方式分别是()A.寄生、腐生、寄生、腐生B.腐生、自养、腐生、寄生C.异养、自养、腐生、寄生D.腐生、寄生、腐生、寄生3. 有关微生物的描述中,说法错误的是()A、繁殖速度极快B、都是单细胞生物C、代谢类型多D、代谢强度高4.在根瘤菌与大豆的共生中,根瘤菌的作用是()A固氮 B提供二氧化碳 C提供水分 D提供有机物5.多数细菌和真菌在生态系统中的作用是()A生产者 B消费者 C分解者 D以上都不是6.腐生和寄生的区别是作为它们食物的有机物来源的有机体()A是否为活的 B是否为生物 C是否为整个生物D条件是否适宜7.天热了,鲜肉容易变馊是由于()A腐生细菌大量繁殖的结果 B霉菌大量繁殖的结果C酵母菌发酵的结果 D病毒增殖的结果8.确切的说,对自然界物质循环起最大作用的是()A病原菌 B寄生的细菌和真菌C腐生的细菌和真菌 D大肠杆菌9.如果自然界的各种细菌都不存在,那么下列说法正确的是()A生物尸体极易腐烂 B草木繁盛,动物大量繁殖C人类将免于病患 D植物的营养来源发生困难10.使饭变馊的细菌属于()A.自养 B异养腐生 C异养寄生 D以上三项都不对微生物的营养方式及其在生物圈中的作用1.腐生微生物——分解者如:一些细菌和真菌2.寄生微生物——消费者如:一些细菌、真菌、所有的病毒3.自养——生产者如:一些细菌、蓝藻:2019-2020学年八上生物期末复习试卷一、选择题1.下列四组生物,有一种生物与其他生物在结构上有显著差异,这些生物是①骆驼、蛇、鹰、涡虫②蝗虫、蜗牛、蜘蛛、蜈蚣③青霉、酵母菌、病毒、木耳④松树、梧桐、葡萄、柳树A.涡虫、蜘蛛、木耳、柳树B.涡虫、牛、病毒、松树C.鹰、蜈蚣、青霉、梧桐D.骆驼、蝗虫、病毒、葡葡萄2.下列属于社会行为的是()A.鸡群在田间觅食 B.一只旱獭为一群旱獭放哨C.鱼群在海里洄游 D.雄性家鸽向雌性家鸽求偶3.“头上两根感觉触角,两对翅,三对足,身体分为头胸腹,里头是肉外是骨”描写的是哪类生物的主要特点()。

微生物在生物圈中的作用【教学目标】(一)知识与技能1.说出细菌和真菌在物质循环中的作用.2.列举细菌、真菌对动植物及人类的影响.3.从多角度、多层次比较全面地认识自然界中细菌和真菌的作用.4.培养学生观察与思考、分析和归纳、交流表达的能力.(二)过程与方法通过多媒体演示法、观察法、分析讨论法来完成对本节课的学习.(三)情感态度与价值观1.通过对细菌和真菌与动植物和人类关系的认识,体验从正反两面辩证地看问题.2.形成自觉选择健康生活方式的思想.【教学重点】1.细菌和真菌在物质循环中的作用.2.细菌、真菌对动植物及人类的影响.【教学难点】细菌和真菌与动物或植物的共生.【教学过程】教学环节教师活动学生活动设计意图导入:播放视频《小猫种鱼》提出问题:1.到了秋天,小猫能收获很多鱼吗?为什么?2.小猫种在地里的小鱼哪去了?是谁让它消失的?3.这个故事说明_________对自然界中的物质循环起着重要的作用.观看视频,思考并回答老师提出的问题通过观看视频,一方面有助于激发学生学习兴趣;另一方面,让学生从思考回答问题中,认识细菌和真菌作为分解者参与物质循环的重要意义.观察与思考Ⅰ请学生观察长霉的桔和腐烂的梨.提问:1.桔子长霉后很快腐烂的原因是什么?2.长霉的桔子和腐烂的梨,其中的有机物被分解成了什么物质?3.细菌和真菌在物质循环中起什么作用.观察腐烂的水果,小组讨论问题并派代表回答.培养学生的观察能力,小组合作分析问题解决问题的能力.观察与思考Ⅱ引导学生观察“细菌和真菌参与物质循环示意图”提问:①动植物的遗体被谁分解了?②它们分解后产生了什么物质?③这些物质又被谁吸收和利用了?观察课本P79“细菌和真菌参与物质循环示意图”,讨论解决老师的问题.通过观察课本图示及思考解决老师的提问,理解细菌和真菌是如何参与物质循环的,认识在生态系统中它的重要地位.小组讨论提出问题:1.以上我们谈到的细菌和真菌是利用什么来生活的?2.它们所利用的有机物有何特点?3.这些细菌和真菌的营养方式是________.4.什么是腐生?以小组为单位进行讨论分析,各小组派代表发言.学生以小组为单位,围绕教材的中心问题,通过讨论活动,获得知识.可以激发学生学习兴趣,培养学生主动参与教学活动,交流合作的精神.引入针对课文内容,提出承上启下的问题让学生思考,引入本课第二部分内容二.引起动植物和人患病学生思考:细菌和真菌都是以动植物遗体为营养的吗?如果它们以活的动植物体为营养的话,将会出现什么情况?通过思考并回答,让学生自然过度到下部分内容的学习.阅读与思考一提问:1.扁桃体炎是由什么病菌引起的?2.它还会引起其它什么病?展示相关图片.阅读课本,观看图片,认识链球菌和它引起的各种病症.通过图片观察,让学生对链球菌和它引起的各种病症有更感性的认识.阅读与思考二提问:1.同学们有过脚痒脱皮的现象吗?你可能得脚癣了!脚癣是由什么病菌引起的?2.它还会感染其它部位吗?3.我们如何预防癣病?阅读课本,回答提问,观看图片,认识真菌引起的各种癣病.了解癣病传染的途径.通过图片观察,让学生对真菌引起的各种癣病有更感性的认识.形成自觉选择健康生活方式的思想.阅读与思考三提问:细菌和真菌会引起哪些植物患病?展示常见的植物病株图片.阅读课本,观看图片,认识真菌引起的各种植物病例.通过图片观察,让学生对真菌引起的各种植物病例有更感性的认识.小结与归纳提问:1.使动植物和人患病的细菌和真菌,它们的营养方式是什么?2.什么是寄生?引导学生分析获得结论.回答问题,分析现象,获得结论.培养学生透过现象认识事物本质.引入提问:细菌和真菌从活的动植物和人身上获得营养就一定会引起患病吗?有没有和睦相处的呢?引入三.与动植物和人类共生认识思考,提出疑问,尝试作出分析.引入对课文内容有承上启下的作用.与植物共生提问:1.地衣是单一的植物吗?真菌和藻类是如何共同生活的?2.人们谈“瘤”色变,瘤对阅读课本,观看图片,认识思考,尝试对问题分析后作出解答.通过对比,分析和解答,了解地衣的真实生活;知道根瘤菌对豆科植物的重要意义.植物也有危害吗?为什么?引导学生理解“共生”的含义与动物共生提问:1.食草动物吃下大量高纤维的草料,肠胃会有负担吗?为什么?2.人体与细菌或真菌有共生现象吗?引导学生阅读课本、分析阅读课本、分析材料,回答问题.认识动物和人的肠道中有很多有益菌.让学生认同细菌和真菌也是我们身体重要的存在.【课堂小结】【课堂练习】教学反思板书设计第一节微生物在生物圈中的作用一.作为分解者参与物质循环(腐生)二.引起动植物和人患病(寄生)三.与动植物共生(共生)。

《微生物在生物圈中的作用》教学设计教材分析《微生物在生物圈中的作用》是北师大版《生物学》八年级上册第18章第1节。

本节内容包括3个方面:1、微生物的种类;2、微生物的特点;3、微生物的生活。

主要阐述微生物是生物圈中种类繁多、分布广泛、个体微小、结构简单的低等生物,由于微生物的代谢类型多,代谢强度高和繁殖速度极快,使其成为生物圈中的重要成分。

学情分析学生对于微生物只是有一个模糊的概念,真正准确认识的学生并不多。

而本节知识涉及的都是微观生物,对于学生的掌握理解有一定的难度。

抽象的理解有困难,但是形象的理解相对则比较容易。

因此,在实际教学中,通过直观的图片演示,在学生已有生活经验、知识的基础上,可以纠正、加强他们的认识。

对于教材中安排的探究性活动,平时学生虽然有一定的理论基础,但是缺少足够实践,虽然有探究的积极性,但探究的科学性把握不到位,需要教师的帮助和引导。

教学目标.知识目标(1)简述什么是微生物,列举常见的类型;(2)概述微生物的生活及微生物在生物圈中的作用。

2.能力目标通过探究活动的学习,培养学生的探究设计能力、收集材料和处理材料的能力和语言表达能力3.情感态度和价值观通过活动的学习使学生具有实事求是的探究精神和重视微生物在生物圈中的作用教学重点重点:微生物及其种类,代谢方式及在生物圈中的作用,繁殖特点。

教学难点难点:探究身边是否存在微生物,微生物的代谢方式及在生物圈中的作用教学方法本节课我采用的不是传统的灌输式,而是结合了直观教具(特别是图片),通过问题衔接知识点,由教师引导,学生归纳,小组合作交流探究活动结论,体现教师的引导作用和学生的学习主体地位。

学法指导(1)学生课前预习。

(2)课堂交流:师生交流,学生学会在教师引导下归纳总结知识点。

(3)小组合作:上课之前学生按事先分组,进行探究活动(4)小组交流,学生在交流中学会分析选择,培养综合能力。

(5)自主学习:课后学生收集相关材料,完成“假如地球上没有微生物”活动,培养收集和处理信息的能力。

1 5.18.1 微生物在生物圈中的作用 【知识目标】 (1)简述什么是微生物,列举常见的微生物类型; (2)概述微生物的生活及微生物在生物圈中的作用。 【能力目标】 (1)通过探究活动的学习,培养学生的材料分析能力、思考问题能力和语言表达能力。 (2)通过真菌的寄生问题,让学生在日常生活中注意个人卫生,养成良好的卫生习惯。 【情感态度和价值观】 (1)通过活动的学习使学生具有实事求是的探究精神。 (2)通过学习让学生学会以正确的心态看待艾滋病人,学会关爱社会特殊人群。 六、教学重难点 【教学重点】 微生物及其种类,代谢方式及在生物圈中的作用,繁殖特点。 【教学难点】 探究身边是否存在微生物,微生物的代谢方式及在生物圈中的作用。 七、课前准备 提前准备用于课堂教学的细菌、真菌、病毒等的图片和录像资料,并做好上课要用的课件。 八、课时安排 1课时 九、教学过程 时间 步骤 教学内容 教学活动 设计意图

导入 新课 1分钟 师:请同学们翻开课本第52页准备上课。(教师做好课前准备) 生:翻开课本响应页数,做好上课的准备。 师:(播放幻灯片)同学看图片,这是什么?蘑菇是吧! 生:蘑菇。 师:那同学们认为蘑菇是植物吗? 生:是!不是! 由蘑菇导入微生物,贴近生活实际。 2

师:我听到有的同学说是,有的同学说不是。事实上蘑菇不是植物,而是微生物。同学们又该问了什么是微生物啊?什么是微生物呢!接下来我们要学习的就是第18章生物圈中的微生物,这一章主要包括微生物在生物圈中的作用和微生物与人类的关系,这节课我们要学习的就是第1节微生物在生物圈中的作用。(板书) 讲授 新课 35分钟 一.什么是微生物 个体微小、结构简单的低等生物。 师:(播放幻灯片)你知道什么是微生物吗?在生物圈中凡是个体微小、结构简单的低等生物,统称为微生物。在书本上第52页,画起来,注意几个词,个体微小、结构简单、低等。(板书) 生:将书上的重要句子画起来。 师:那是不是所有的微生物都是个体微小、结构简单的呢? 生:不是,蘑菇很大。 师:并不是所有的微生物都是个体微小、结构简单的,这个一定要注意了。蘑菇个头很大,但它是真菌,也是微生物。 指导学生画书,提高学习效率。强调易错点,帮助学生理解。

2024-2025北师大版生物八知识点清单第18章 生物圈中的微生物第19章1、 微生物的三大类群:细菌、真菌、病毒 【注意】酵母菌与植物细胞的结构相似,都有细胞壁和液泡,但酵母菌没有叶绿体。

病毒体积非常小要使用电子显微镜观察。

2、微生物的营养方式多样营养方式有机物来源在生物圈中的角色举例分类细菌 真菌病毒模式图细菌细胞数 单细胞单细胞(酵母菌)多细胞(霉菌和蘑菇) 无细胞细胞结构 细胞壁、细胞膜、细胞质细胞壁、细胞膜、细胞质、细胞核 无细胞结构,由蛋白质的外壳和遗传物质内核组成分类 细菌 真菌 病毒 细胞核 无成形细胞核有无生殖方式分裂生殖出芽生殖(酵母菌)孢子生殖(霉菌、蘑菇)自我复制营养方式多数为异养(寄生或腐生)少数自养(硝化细菌、硫化细菌、蓝细菌)均为异养(寄生或腐生)均为异养(只能寄生在活细胞里)分类球菌、杆菌、螺旋菌 单细胞、多细胞动物病毒、植物病毒、细菌病毒(噬菌体)举例乳酸菌、醋酸菌、大肠杆菌、肺炎双球菌酵母菌、霉菌、蘑菇、木耳、灵芝艾滋病毒、烟草花叶病毒、大肠杆菌噬菌体3、微生物与人类的关系②食品保存食品变质主要是微生物生长繁殖的结果,低温保存可抑制微生物的生长繁殖,高温加热主要是杀死微生物菌体。

③微生物与疾病艾滋病由HIV病毒引起;菌痢由痢疾杆菌引起;黄曲霉产生的黄曲霉素可致癌①微生物与医药利用真菌或放线菌产生抗生素,用于治疗细菌引起的疾病,对病毒不起作用。

青霉菌青霉素;头孢霉菌头孢霉素放线菌链霉素、金霉素、卡那霉素、庆大霉素②微生物应用前景沼气(甲烷)----产甲烷细菌(厌氧细菌);通过基因工程利用微生物生产胰岛素、乙肝疫苗、干扰素等。

第1节微生物在生物圈中的作用第2课时病毒及微生物在生物圈中的作用教学目标:1.描述病毒的形态、结构及生活特点,认识病毒的分类。

2.概述微生物的代谢方式及其在生物圈中的作用。

3.形成实事求是的探究精神和重视微生物在生物圈中的作用。

教学重难点:重点:1.病毒的结构特点及生殖方式。

2.微生物在生物圈中的作用。

难点:微生物的代谢方式及其在生物圈中的作用。

教学过程:教师活动学生活动设计意图一、创设情境导入新课展示新型冠状病毒、预防新型冠状肺炎等的图片。

冠状病毒是一个大型病毒家族,已知可引起感冒及中东呼吸综合征和严重急性呼吸综合征等较严重疾病。

新型冠状病毒是以前从未在人体中发现的冠状病毒新毒株。

你对新型冠状病毒有多少了解呢?病毒等微生物在生物圈中还有哪些方面的作用呢?听讲、思考,初步了解病毒可引起人类疾病的产生。

通过社会热点事例引入新课,激发学生学习的兴趣。

二、问题引导探究新知(一)病毒1.病毒的形态(1)展示电子显微镜下不同形态的病毒示意图,引导学生观察。

自主阅读教材,小组讨论、交流,说出病毒的形态特点:病毒没有细胞结构,根据教材内容预设问题,引导学生积极思考,培养思维能力。

同时通过自主阅读、讨论等,培养学生的自主学习(2)指导学生自主阅读教材第56~57页相关内容,说出病毒的形态特点。

(3)根据学生的回答简单评价,反馈讲解:病毒有多种形态,如椭圆形、球形、杆形、线形或长方形,有的外形很复杂;个体微小,只能用纳米表示其大小,大多数病毒的直径为50~60 nm。

2.病毒的结构(1)展示病毒的结构模式图,指导学生自主阅读教材第57页相关内容。

提出问题:病毒的结构具有什么特点?(2)根据学生的回答简单评价,反馈强调:病毒的蛋白质外壳不仅具有保护作用,而且蛋白质的性质决定该病毒所侵染的细胞类型。

3.病毒的生活和繁殖(1)提出问题:病毒没有细胞结构,它是怎么生活的?如何繁殖?(2)指导学生自主阅读教材第57页相关内容,认识病毒的生活和繁殖特点。

微生物在自然界中的作用教材分析:(一)教材中的地位和作用:《微生物在生物圈中的作用》是八年级上册第18章第1节内容,本节内容包括3个方面:1、微生物的特点以及分布;2、细菌、真菌和病毒是微生物的主要类群;3、微生物在自然界中的作用。

主要阐述微生物是生物圈中种类繁多、分布广泛、个体微小、结构简单的低等生物,由于微生物的代谢类型多,代谢强度高和繁殖速度极快,使其成为生物圈中的重要成分。

在本节内容中,细菌、真菌和病毒的形态结构知识与七年级学习的细胞的形态结构知识密切相关,而其生活方式又与后面生态系统的成分知识相关联,因此,本节内容在教材中是起到了一个承上启下的重要作用。

(二)教学目标:1.知识目标:(1)简述什么是微生物?(2)描述细菌和酵母菌的结构特点和生殖方式。

2.能力目标:通过分类,阅读等方法培养学生自学能力和小组合作能力。

3.情感态度价值观:通过本节课的学习,培养学生建立正确的人生观和世界观。

(三)教学重点、难点:描述细菌、酵母菌的形态、结构特点及生殖方式二、学情分析八年级的学生对微生物只是有一个模糊的概念,真正准确认识的学生并不多。

而本节知识涉及的几乎都是微观生物,对于学生的掌握理解有一定的难度。

因此,在实际教学中,通过直观的图片演示,在学生已有生活经验、知识的基础上,可以纠正、加强他们的认识。

三、教学准备:制作相关多媒体课件;彩色挂图。

四、教法本节课结合多媒体直观教学(特别是图片),通过问题衔接知识点,由教师引导,学生归纳,小组合作交流,体现教师的引导作用和学生的学习主体地位。

五、教学过程:1.情境导入,激发动机:联系生活实际,展示部分生活中比较常见、常接触的微生物现象。

以提出问题的方式,充分调动学生已有的生活经验、经历,激发学习的兴趣,引入教学主题。

2.启发引导,直击主题(预计耗时10分钟)(1)在教师的启发下,通过学生阅读教材,引导学生归纳出“什么是微生物”,即生物圈中,个体微小、结构简单的低等生物。

第18章生物圈中的微生物第1节微生物在生物圈中的作用教材分析《微生物在生物圈中的作用》是北师大版《生物学》八年级上册第18章第1节。

本节内容包括3个方面:1、微生物的种类;2、微生物的特点; 3、微生物的生活。

主要阐述微生物是生物圈中种类繁多、分布广泛、个体微小、结构简单的低等生物,由于微生物的代谢类型多,代谢强度高和繁殖速度极快,使其成为生物圈中的重要成分。

学情分析学生对于微生物只是有一个模糊的概念,真正准确认识的学生并不多。

而本节知识涉及的都是微观生物,对于学生的掌握理解有一定的难度。

抽象的理解有困难,但是形象的理解相对则比较容易。

因此,在实际教学中,通过直观的图片演示,在学生已有生活经验、知识的基础上,可以纠正、加强他们的认识。

对于教材中安排的探究性活动,平时学生虽然有一定的理论基础,但是缺少足够实践,虽然有探究的积极性,但探究的科学性把握不到位,需要教师的帮助和引导。

教学目标1.知识目标(1)简述什么是微生物,列举常见的类型;(2)概述微生物的生活及微生物在生物圈中的作用。

2.能力目标通过探究活动的学习,培养学生的探究设计能力、收集材料和处理材料的能力和语言表达能力3.情感态度和价值观通过活动的学习使学生具有实事求是的探究精神和重视微生物在生物圈中的作用教学重点重点:微生物及其种类,代谢方式及在生物圈中的作用,繁殖特点。

教学难点难点:探究身边是否存在微生物,微生物的代谢方式及在生物圈中的作用教学方法本节课我采用的不是传统的灌输式,而是结合了直观教具(特别是图片),通过问题衔接知识点,由教师引导,学生归纳,小组合作交流探究活动结论,体现教师的引导作用和学生的学习主体地位。

学法指导(1)学生课前预习。

(2)课堂交流:师生交流,学生学会在教师引导下归纳总结知识点。

(3)小组合作:上课之前学生按事先分组,进行探究活动(4)小组交流,学生在交流中学会分析选择,培养综合能力。

(5)自主学习:课后学生收集相关材料,完成“假如地球上没有微生物”活动,培养收集和处理信息的能力。