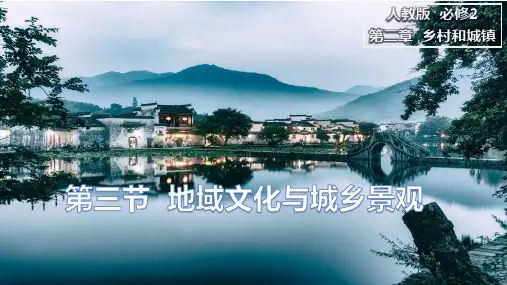

第三节 地域文化与乡村景观

- 格式:pptx

- 大小:11.23 MB

- 文档页数:21

2.3 地域文化与城乡景观一、课标要求结合实例,说明地域文化在城乡景观上的体现。

二、课标解读本条标准涉及“地域文化”与“城乡景观”两个核心概念,地域文化是指在一个地区长期形成的生产生活、社会制度组织、精神活动体现的价值观和审美情趣。

城乡景观是在城镇和乡村里自然景观与人文景观的综合体。

由于地域文化是一个地区长时间形成的,其特征突出表现在城乡景观上,城乡景观也更容易观察。

因此,本条要求实质是从城乡景观上感悟地域文化的影响。

城市景观可从城市建筑的高度、代表建筑、城市空间格局、城市环境风格等方面观察。

乡村景观受到当地自然条件和生产方式影响,形成渔村、牧区、农村等差异显著的特色景观。

本条标准的行为条件是“结合实例”,教学中可以利用教材案例,也可搜集学生身边生活或我国具有代表性的城乡景观案例。

行为动词是“说明”,处于知识理解水平,即要求学生在学习本条内容后,能够解释城乡景观差异,结合具体案例证明地域文化在城乡景观上的具体表现。

三、教材分析1.宏观结构分析在《地理1》(人教版)中,该内容位于第二章第三节“地域文化与城乡景观”,本章第一节为“乡村和城镇空间结构”、“城镇化”。

本节旨在落实课标内容要求“结合实例,说明地域文化在城乡景观上的体现。

”本节是在“乡村和城镇空间结构”以及“城镇化”学习基础上的提升,对必修1教材第二章内容的整合与提升,也为后面选择性必修二“区域发展”相关内容的学习提供基础。

2.图文结构分析“地域文化与城乡景观”包括“地域文化”、“地域文化与乡村景观”、“地域文化与城镇景观”三个教学因子,可安排在一个课时内完成教学任务。

第一个教学因子由3段正文、7幅图、1个活动组成,重点是理解人文景观是感受地域文化的主要切入点。

第二个教学因子由2段正文、5幅图、1个案例组成,教学重点应放在乡村景观所体现出的人们顺应自然、趋利避害的生活智慧和精神追求,也就是文化内涵。

第三个教学因子由4段正文、3幅图片1个案例及1个活动组成,教学重点是城镇景观所蕴含的、更为突出的人文底蕴。

第二章乡村和城镇第三节地域文化与城乡景观一、选择题营造特色城市,是促进城市现代化进程的重要手段。

塑造城市特色是对城市无形资产的开发与利用。

据此回答1~3题。

1.下列关于世界上著名历史文化名城的叙述,正确的是()①纽约是在维护和保存古迹的基础上不断发展的②巴黎的城市建筑一直秉承着法兰西文化的传统③罗马代表了现代文明的崛起④曼谷体现着印支文化与南洋风情的结合A.①②B.①③C.②④D.③④2.中华民族雍容恢弘、宽博兼容的文化特色熔铸出风格多样的城市典范,下列描述正确的是() A.西安的古朴B.桂林的灵秀C.苏杭的神秘D.拉萨的奇逸3.由于自然环境、历史传统、人文景观和经济条件等因素的交互作用,世界上大致形成了政治型城市、经济型城市、文化型城市、宗教型城市、旅游型城市等五种不同类型的特色城市。

下列属于文化型城市的是()A.苏黎世、香港B.布鲁塞尔、火奴鲁鲁C.威尼斯、戛纳D.威尼斯、日内瓦【答案】1.C 2.A 3.C【解析】第1题,罗马是在维护和保存古迹的基础上不断发展的;巴黎的城市建筑一直秉承着法兰西文化的传统;纽约代表了现代文明的崛起;曼谷体现着印支文化与南洋风情的结合。

第2题,西安的风格古朴,苏杭的风格灵秀,桂林的风格奇逸,拉萨的风格神秘。

第3题,政治型城市如比利时的布鲁塞尔、瑞士的日内瓦等;经济型城市如苏黎世、香港等;文化型城市如威尼斯、戛纳等;宗教型城市如耶路撒冷、麦加等;旅游型城市如火奴鲁鲁、桂林、北戴河等。

下图为我国部分区域示意图,读图回答4~5题。

4.黄河流经我国多个地域文化区,其民居、服饰、饮食、风俗等无不体现出鲜明的地域特色。

这说明()A.地域文化的形成具有不稳定性B.地域文化形成的基础是地理环境C.地域文化是人文因素作用下形成的D.地域文化主要体现在非物质方面5.图中数字代表的各地区与其传统民居对应关系正确的一组是()①—吊脚楼②—蒙古包③—窑洞④—四合院A.①②B.①③C.②③D.②④【答案】 4.B 5.C【解析】第4题,地域文化是指文化在一定的地域环境中与环境相融合打上了地域烙印的一种独特的文化,其形成的基础是地理环境。

《地域文化与城乡景观》作业设计方案(第一课时)一、作业目标本次作业旨在帮助学生:1. 了解地域文化与城乡景观的关系;2. 掌握城乡景观的形成和演变过程;3. 培养观察和分析城乡景观的能力;4. 增强对地域文化的认同感和保护意识。

二、作业内容1. 实地观察任务:学生需选择本地区的一个典型城乡景观(如城市广场、乡村古镇等),进行实地观察,记录景观的特点和地域文化元素,并拍照留存。

2. 文献查阅任务:学生需通过查阅相关文献,了解该景观的历史、文化背景和演变过程,分析其与地域文化的关系。

3. 小组讨论:学生以小组为单位,讨论所选景观的地域文化特色,总结城乡景观与地域文化的关系,并提出保护和传承地域文化的建议。

三、作业要求1. 观察任务需认真执行,确保真实记录;2. 文献查阅需全面、准确,符合学术规范;3. 小组讨论需积极参与,共同协作,确保讨论的深度和广度;4. 作业提交需按时完成,并按照要求提交相关资料(包括照片、文献资料、小组讨论报告等)。

四、作业评价1. 评价标准:作业完成情况、观察记录的准确性和深度、文献查阅的全面性和准确性、小组讨论的参与度和成果质量;2. 评价方式:教师评价和学生互评相结合,重点考察学生的观察分析能力和团队协作能力。

五、作业反馈1. 学生可根据教师和其他同学的反馈,对作业进行修改和完善;2. 教师可根据学生作业的完成情况,了解学生对地域文化和城乡景观的理解程度,以便在后续教学中进行调整和改进。

通过本次作业,学生将能够:1. 更好地理解地域文化和城乡景观的关系;2. 提高观察和分析问题的能力;3. 增强对地域文化的认同感和保护意识;4. 培养团队协作和沟通能力。

同时,教师也应该根据学生的作业反馈,不断调整和优化教学方案,以更好地满足学生的学习需求,提高教学质量。

作业设计方案(第二课时)一、作业目标:1. 深化学生对地域文化和城乡景观的理解;2. 提高学生运用地理知识分析城乡景观的能力;3. 培养学生的创新思维和问题解决能力。

9号《地域文化与城乡景观》何燕萍第二章《乡村和城镇》第三节《地域文化与城乡景观》教学设计【课程标准】结合实例,说明地域文化在城乡景观上的体现。

【教学目标】1.结合实例,说明地域文化的含义。

2.结合实例,说明地域文化在城乡景观上的体现。

【核心素养】区域认知:重视运用地图和活动教学,让学生了解世界各地区域文化差异,世界各地城乡景观体现的区域文化差异,通过这些活动落实区域认知素养的培养。

综合思维:重视案例教学法,教学使用教材提供的案例,依据教学目标,围绕地理学科核心素养的培养,设计系列学习任务,引导学生分析探究地域文化对城乡景观的影响。

借助案例的分析和迁移应用,提高综合思维。

地理实践力:课后活动让学生开展对学校所在城市实地考察,调查当地特色文化景观及保护,培养学生的地理实践力。

人地协调观:通过所学知识在现实中的应用,通过感受城乡景观所体现的地域文化,提升他们对人地协调的理解。

【教学重点】结合实例,说明地域文化在城乡景观上的体现。

【教学难点】结合实例说明城乡景观如何体现自然环境与人类活动的协调关系。

【教学过程】导入:播放快闪短片《什么是中国传统文化》。

一、地域文化1、地域文化是指在特定的地域范围内,形成的在物质方面(建筑、服饰、饮食等)和非物质方面(价值观、制度、习俗、艺术、语言等)的文化特征。

2、感受地域文化感受地域文化我们可以从景观入手。

景观包括自然景观和人文景观两大类。

行云飞瀑、高山流水是自然景观。

(不属于地域文化)人文景观也称文化景观,包括农田、村落、道路、建筑、雕塑等。

通过三幅图片“上海外滩”“深圳街头的《拓荒牛》”“南昌八一纪念碑”让学生感受不同地区的地域文化。

二、地域文化与乡村景观通过三组明信片“哈尼梯田”,“福建永定土楼”,“安徽宏村”让学生分组讨论明信片背面的问题。

第一组:哈尼梯田与地域文化(1)从课文材料中,找出体现红河哈尼梯田以下几个方面地域文化的描述。

生产活动:开辟梯田,种植水稻用水用地制度:修筑沟渠,选出分水官;各村之间有分水约定。

生活和共御外敌的要求,体现了御外凝内的集体精神。

⑱土楼景观特点、原因:圆形、方形的夯土群居建筑。

高三、四层,一、二层无窗,仅有一个大门等→防御盗匪、猛兽袭击;防震、隔热保暖;土楼最高处设有瞭望台→了解敌情。

⑲土楼选址原因:客家人为躲避战乱,选择在闽西山区定居,受地形和当地居民的影响,只能选择在山区小平地建屋。

⑳土楼选材原因:山区取土、石,伐林、竹,就地取材,方便且造价低。

21土楼反映的地域文化特点:➢体现了客家人聚族而居的风俗民情;➢追求居住安全、家族兴旺团结,御外凝内的客家文化特色。

案例宏村景观与地域文化读宏村景观及格局示意图,思考:以宏村代表的徽州文化村落,其整个村落布局的核心是?村落布局的核心是水。

分析宏村水系在村落中起到什么作用?22水系不仅能解决村民生产、生活用水和消防用水,调节气温,创造良好的人居环境23还营造湖光山色交相辉映的意境,体现了古人顺应自然,利用自然,人与自然和谐统一的思想以宏村为例,说明应如何保护古村落文化景观。

24注重保护村落赖以生存的田地、山林、河流及其生态环境,使村落保持主持的生产、居住25保护祠堂、书院,保持村落文化的记忆,重视村落发展诉求,维护村落文化景观发展传统民居与地理环境的关系三、地域文化与城镇景观地域文化对城市景观的影响主要体现在城市的色彩、色调、城市建筑的空间布局、建筑风格等方面。

1、城镇的色调、色彩体现文化底蕴26城市建筑:中国浙江乌镇(江南)27建筑色彩色调:粉墙黛瓦28原因:➢人地和谐方面:当地多山水,白灰抹墙,黑瓦遮房顶建筑,散布于青山绿水中,低调而又淡雅,与秀美山川相辉映,构成一幅迷人的水墨画;➢传统思想方面:徽州深受儒家及老庄思想的浸润,当地人喜欢素雅洁净的色彩风格,黑瓦白墙对应“天地”之意。

➢建材选用方面:灰黑瓦由当地土壤烧制,刷墙用的白灰也取自本地。

➢采光角度方面:白色墙壁还能增加院落和室内的光线,适应徽州多云、光照不够的特点。

文化内涵:追求“返璞归真,回归自然”的精神,人与自然的和谐,还体现中华文明的内敛含蓄城市建筑:意大利佛罗伦萨建筑色彩色调:黄橙交织原因:佛罗伦萨位于地中海气候区,最典型的天气是阳光下的蓝天白云,与色彩鲜艳的墙壁、深绿色的百叶窗、深红色的屋顶形成一种和谐之美文化内涵:追求“返璞归真,回归自然”的精神,人与自然的和谐A.城市建筑:智利瓦尔帕莱索老城区B.建筑色彩色调:五彩缤纷C.原因:与该港口城市同欧洲的贸易往来有很大关系。

《地域文化与城乡景观》教学设计方案(第一课时)一、教学目标1. 了解地域文化对城乡景观的影响。

2. 学会分析城乡景观的地域文化特征。

3. 培养观察、分析和解决问题的能力。

4. 增强对地域文化的认同感和珍爱认识。

二、教学重难点1. 教学重点:分析城乡景观的地域文化特征,如何运用地理知识诠释地域文化对城乡景观的影响。

2. 教学难点:如何引导学生将地理知识与现实生活相结合,观察和解读身边的城乡景观。

三、教学准备1. 准备教学视频和图片,展示不同地域文化和城乡景观的比照。

2. 搜集和整理有关地域文化和城乡景观的资料,以便在教学中应用。

3. 设计教室讨论和小组合作的任务,鼓励学生积极参与讨论和探究。

4. 准备教学用具,如地图、笔和纸等,以便学生记录和讨论。

高中地理课程《地域文化与城乡景观》教学设计方案(第一课时)一、课程简介地域文化是指在特定地理区域内经过长期历史积淀而形成的奇特文化形态,包括民俗、建筑、艺术、饮食等方面的内容。

城乡景观则是人类在城乡地区创造的各种物质和非物质形态的集合,包括自然景观、人工景观、城市景观等。

本课程将通过分析地域文化与城乡景观的干系,帮助学生了解不同地域文化的特点及其对城乡景观的影响,从而培养他们的地理素养和人文素养。

二、教学目标1. 了解地域文化与城乡景观的基本观点和干系;2. 掌握不同地域文化对城乡景观的影响及其特点;3. 培养学生对地域文化和城乡景观的认知和欣赏能力;4. 增强学生对地域文化的珍爱和传承认识。

三、教学内容及方法本课程共分为三个课时,具体教学内容和方法如下:第一课时:1. 导入:通过图片展示和介绍地域文化和城乡景观的基本观点,激发学生的学习兴趣;2. 讲授:介绍不同地域文化的特点和影响城乡景观的方式,包括自然环境、历史背景、民俗习惯等;3. 案例分析:以某具体地域为例,分析其地域文化对城乡景观的影响,加深学生对地域文化和城乡景观干系的理解;4. 互动讨论:组织学生分组讨论,分享各自家乡的地域文化和城乡景观特点,提高学生的表达和交流能力;5. 总结回顾:对本课时的重点内容进行总结回顾。

23地域文化与城乡景观教学设计(1)-人教版高中地理必修第二册第三节地域文化与城乡景观对文化概念的理解是本节内容研究的关键,文化景观是地域文化的综合表现。

世界上不同的聚落都有其独特的景观,使之区别于其他聚落。

聚落的建筑结构、街道布局和土地利用格局都是地域文化的产物,反映了居住者的需要、制度和价值观,文化概念比较轴象,教学可以用教材中的经典案例引入,联系多数学生已有的背景知识,引导学生观察自己熟悉的生活区域的文化景观,分析其中蕴含的地域文化特征。

研究目标结合实例,说明地域文化在城乡景综合思维区域认知核心素养目标结合实例理解地理环境对地域文化的影响,地域文化与城乡景观的关系。

结合区域资料,了解不同地域文化下城乡景观有不同的差异。

地理实践力通过调查本地区的情况,了解城乡景观与当地地域文化的联系,对区域特色文化传承和保护提出合理建议。

人地协调观1、地域文化在城镇景观中的体现。

2、联合实例,说明地区文化对城镇景观的影响。

多媒体自制教具导入新课:多媒体展现XXX图片,XXX位于智利首都以西.是南美洲宁靖洋东岸的重要海港城市。

从图中可以看出该城市的房屋依山而建,每户人家都把自己的住房涂上颜色,赤橙黄绿,异彩纷呈。

这种五颜六色的建筑景观与当地的地区文化有何关联?1课程标准观上的体现。

核XXX目标1.理解地域文化的含义。

2.举例说明地区文化在乡村景观上的表现。

3.结合实例,说明地域文化在城镇景观上的体现。

城乡景观是与地域文化相协调的。

教师板书:一)地域文化学生浏览教材:P42-P43,思考以下问题:什么事地区文化?地域文化有什么表现形式?地域文化有何特点?怎样感触感染地区文化?浏览完教材之后,教师报告:地区文化概念:人类在特定的地区范围内,在不同的地理环境下,经过长期生产糊口理论发明的,具有显著特色的文化。

地域文化表现形式:物质方面(建筑、服饰、饮食等)非物质方面(制度、俗、语言、艺术等)。

(多媒体展示一些图片)地域文化特点:区域性、多样性、独特性、相对稳定性4.感受地域文化我们可以从景观入手,景观分为自然景观与人文景观(多媒体展示)过渡)不同的自然环境与长期以来的人类活动,给我们的城镇与乡村造就了景色各异的景观。