地域文化与城乡景观空课

- 格式:ppt

- 大小:15.06 MB

- 文档页数:48

《地域文化在城乡景观上的体现》教案一、教学目标1.能够说出地域文化在城乡景观上的具体体现;通过城区改造等不合理案例的分析,培养人地协调可持续的意识。

2.结合各区域民居、城市格局、建筑风格等案例,积累各区域地域文化及城乡景观知识,提升区域认知能力。

3.能够结合不同地区,分析地域文化在民居特色、城市格局以及建筑风格上的不同影响,锻炼综合思维能力。

4.结合实例,认识地域文化对城乡景观的影响,提升提取地理信息、表达地理信息的能力。

二、教学重难点重点:地域文化在城乡景观上的体现。

难点:地域文化在城乡景观上的体现。

三、教学方法案例法、地图法、小组讨论法。

四、教学过程(一)导入新课呈现一位设计师为我国不同省级行政区域设计的“福”字,提问学生:哪幅图代表的是陕西省?你是如何判断的?以此来激发学生的兴趣,引入今天的新课。

【过渡】老师听到有的同学说,这个“福”字像蹲着的兵马俑,故而判断其代表的是陕西省。

可见一个地区的地域文化决定了我们对这个地区的印象。

那地域文化在一个地区的城乡景观上会有怎样地反映呢?让我们一起进入今天的课程《地域文化在城乡景观上的体现》。

(二)新课讲授1.在民居特色上的体现展示两组图片:《徽派建筑》和《陕北窑洞》;《泉州蚵壳厝》和《因纽特人冰屋》,引导学生思考:(1)第一组中两种民居建筑的屋顶有什么不同?反映出当地的自然地理特点是什么?(徽派建筑的屋顶有一定坡度,陕北窑洞屋顶较平;我国南方其气候湿润,多降水,屋顶有坡度利于排水;我国北方降水较少,较平的屋顶有利于利用当地的光照晾晒粮食)(2)第二组中两种民居的建筑材料是什么?与当地的自然地理环境有什么关系?(泉州蚵壳厝是用贝类的外壳筑成房屋的外墙,与泉州靠海有关;因纽特人利用当地气候寒冷的条件,打磨冰块建造冰屋)总结:由于各地的自然地理环境的差异,世界各地的人们发挥聪明才智,在民居建筑中不断地适应当地的自然环境,同时也充分就地取材,形成了具有鲜明地域特色的民居。

《地域文化与城乡景观》教学设计【课程标准】结合实例,说明地域文化在城乡景观上的体现。

【教材分析】本节内容为《普通高中教科书地理必修第二册》(人教版2019)第二章第三节,本节内容贴近生活,学习本节内容具有理论联系生活的作用。

教材重点关注了物质文化方面最易于观察和感受的城乡景观,通过大量景观图片的展示,旨在引导学生认识不同地区城乡景观的特征,及其与地理环境的关系,充分认识到地域文化的形成是自然环境条件与人类活动长期共同作用的结果。

与此同时,感受地域文化的美,学会欣赏城乡景观的美,对学生了解地域文化与城乡景观、弘扬历史文化有着积极意义。

【学情分析】学生通过本章前两节的学习,对城镇和乡村有了一定的了解,对城乡空间结构有初步的认识,已具备基本的地理学习方法。

学生通过政治课及媒体报刊等多渠道学习,对“文化”有一定的认识与了解,对地域文化现象的学习有较浓厚的兴趣,但是学生对地域文化这一抽象的概念理解有难度,还缺乏综合分析问题和解决实际问题的能力。

【教学目标】1.结合生产、生活实例,理解文化和地域文化的含义。

2.结合乡村和城镇景观分析地域文化的形成。

3.结合乡村和城镇景观特点认识景观能够体现人地和谐理念及文化内涵。

【教学重难点】1.地域文化在乡村景观和城镇景观中的体现。

2.结合实例,对地域文化进行感知体会。

【课时安排】1课时【教学方法】情境教学法、合作探究法、讲授法、角色扮演法【教学过程】做好文化的保护、传承,形成我们民族的文化自信。

【板书设计】2.3 地域文化与城乡景观2.3 地域文化与城乡景观自然环境形成地域影响城乡传承文化体现景观发展人类活动。

2.3 地域文化与城乡景观一、课标要求结合实例,说明地域文化在城乡景观上的体现。

二、课标解读本条标准涉及“地域文化”与“城乡景观”两个核心概念,地域文化是指在一个地区长期形成的生产生活、社会制度组织、精神活动体现的价值观和审美情趣。

城乡景观是在城镇和乡村里自然景观与人文景观的综合体。

由于地域文化是一个地区长时间形成的,其特征突出表现在城乡景观上,城乡景观也更容易观察。

因此,本条要求实质是从城乡景观上感悟地域文化的影响。

城市景观可从城市建筑的高度、代表建筑、城市空间格局、城市环境风格等方面观察。

乡村景观受到当地自然条件和生产方式影响,形成渔村、牧区、农村等差异显著的特色景观。

本条标准的行为条件是“结合实例”,教学中可以利用教材案例,也可搜集学生身边生活或我国具有代表性的城乡景观案例。

行为动词是“说明”,处于知识理解水平,即要求学生在学习本条内容后,能够解释城乡景观差异,结合具体案例证明地域文化在城乡景观上的具体表现。

三、教材分析1.宏观结构分析在《地理1》(人教版)中,该内容位于第二章第三节“地域文化与城乡景观”,本章第一节为“乡村和城镇空间结构”、“城镇化”。

本节旨在落实课标内容要求“结合实例,说明地域文化在城乡景观上的体现。

”本节是在“乡村和城镇空间结构”以及“城镇化”学习基础上的提升,对必修1教材第二章内容的整合与提升,也为后面选择性必修二“区域发展”相关内容的学习提供基础。

2.图文结构分析“地域文化与城乡景观”包括“地域文化”、“地域文化与乡村景观”、“地域文化与城镇景观”三个教学因子,可安排在一个课时内完成教学任务。

第一个教学因子由3段正文、7幅图、1个活动组成,重点是理解人文景观是感受地域文化的主要切入点。

第二个教学因子由2段正文、5幅图、1个案例组成,教学重点应放在乡村景观所体现出的人们顺应自然、趋利避害的生活智慧和精神追求,也就是文化内涵。

第三个教学因子由4段正文、3幅图片1个案例及1个活动组成,教学重点是城镇景观所蕴含的、更为突出的人文底蕴。

《地域文化与城乡景观》学历案(第一课时)一、学习主题本课时学习主题为“地域文化与城乡景观”。

本课程旨在通过地理视角,引导学生了解地域文化的形成、特点及其与城乡景观的相互关系,从而加深对地理环境与人类活动相互影响的认识。

二、学习目标1. 知识与理解:掌握地域文化的概念、分类及特点,理解城乡景观的形成与演变过程。

2. 技能与操作:通过地图、图片等资料,分析地域文化与城乡景观的关联性。

3. 情感态度与价值观:培养学生对地域文化的尊重与保护意识,增强对家乡和祖国的热爱。

三、评价任务1. 知识点评价:通过课堂提问和课后小测验,评价学生对地域文化及城乡景观相关知识的掌握情况。

2. 技能操作评价:通过学生完成的地域文化与城乡景观关联性分析报告,评价其分析能力和操作能力。

3. 情感态度评价:通过学生在课堂讨论和课后作业中的表现,评价其对地域文化的尊重与保护意识。

四、学习过程1. 导入新课:通过展示不同地域的文化景观图片,引导学生谈论对地域文化的理解,激发学生的学习兴趣。

2. 新课讲解:介绍地域文化的概念、分类及特点,讲解城乡景观的形成与演变过程,重点阐述地域文化与城乡景观的相互关系。

3. 案例分析:选择一个具体地域的文化和景观进行案例分析,通过地图、图片等资料,引导学生分析该地域文化的特点及其与城乡景观的关联性。

4. 小组讨论:学生分组进行讨论,选择自己家乡的地域文化和景观,分析其特点和形成原因,并尝试用地理知识解释其与当地经济、社会发展的关系。

5. 汇报交流:每组选派代表汇报讨论成果,其他小组进行补充和评价,教师进行点评和总结。

6. 课堂小结:总结本课知识点,强调地域文化与城乡景观的相互关系,提醒学生尊重和保护地域文化。

五、检测与作业1. 课堂检测:通过课堂小测验,检测学生对地域文化及城乡景观相关知识的掌握情况。

2. 课后作业:要求学生完成一份关于自己家乡的地域文化与城乡景观关联性分析报告,包括地域文化特点、城乡景观形成原因及其与经济、社会发展的关系等内容。

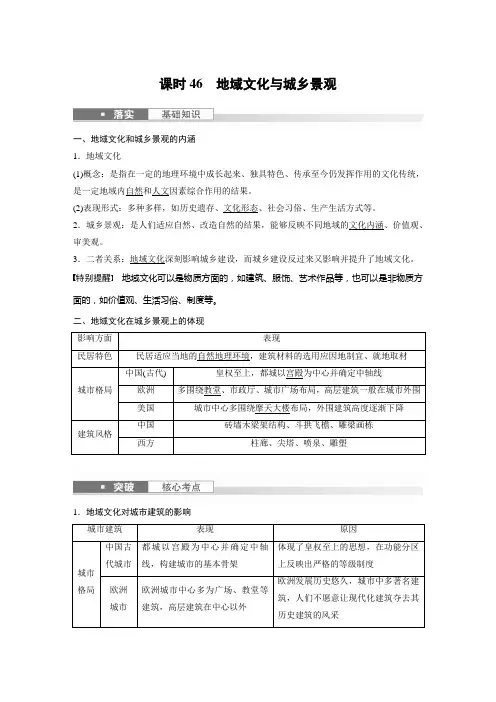

课时46地域文化与城乡景观一、地域文化和城乡景观的内涵1.地域文化(1)概念:是指在一定的地理环境中成长起来、独具特色、传承至今仍发挥作用的文化传统,是一定地域内自然和人文因素综合作用的结果。

(2)表现形式:多种多样,如历史遗存、文化形态、社会习俗、生产生活方式等。

2.城乡景观:是人们适应自然、改造自然的结果,能够反映不同地域的文化内涵、价值观、审美观。

3.二者关系:地域文化深刻影响城乡建设,而城乡建设反过来又影响并提升了地域文化。

特别提醒地域文化可以是物质方面的,如建筑、服饰、艺术作品等,也可以是非物质方面的,如价值观、生活习俗、制度等。

二、地域文化在城乡景观上的体现影响方面表现民居特色民居适应当地的自然地理环境,建筑材料的选用应因地制宜、就地取材城市格局中国(古代) 皇权至上,都城以宫殿为中心并确定中轴线欧洲多围绕教堂、市政厅、城市广场布局,高层建筑一般在城市外围美国城市中心多围绕摩天大楼布局,外围建筑高度逐渐下降建筑风格中国砖墙木梁架结构、斗拱飞檐、雕梁画栋西方柱廊、尖塔、喷泉、雕塑1.地域文化对城市建筑的影响城市建筑表现原因城市格局中国古代城市都城以宫殿为中心并确定中轴线,构建城市的基本骨架体现了皇权至上的思想,在功能分区上反映出严格的等级制度欧洲城市欧洲城市中心多为广场、教堂等建筑,高层建筑在中心以外欧洲发展历史悠久,城市中多著名建筑,人们不愿意让现代化建筑夺去其历史建筑的风采2.根据民居建筑特点判断自然环境特征传统民居往往是当地自然环境的映射,根据民居建筑的用材、墙体厚度、屋顶坡度、窗户大小、房屋朝向等,可以推知当地的自然环境特征。

(1)判断气候特征的砖木混合结构;新疆地区民居多以黏土制作的土坯墙、土块墙为主要材质,说明当地气候干旱、降水少(2)判断地形特征根据房屋的进深以及院落的大小判断地形特征。

一般来说,平原地区的房屋进深大,院落宽阔;而山区地形崎岖,房屋进深较小,院落狭小。

(3)根据建筑用材判断当地物产民居建筑往往就近取材,建筑用材在一定程度上反映了当地的物产。

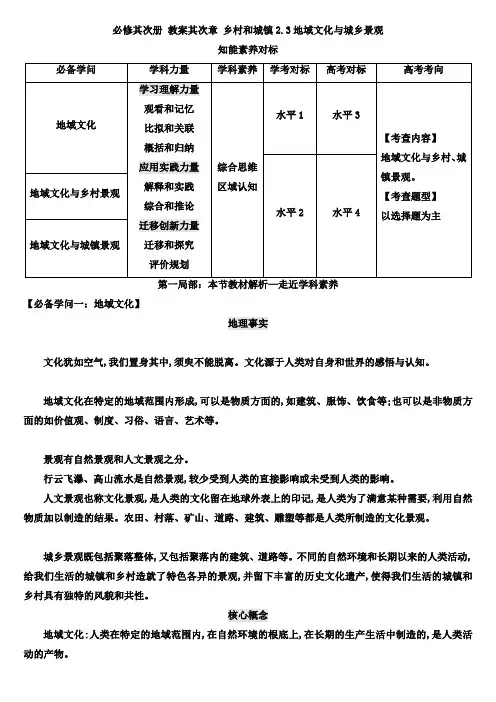

必修其次册教案其次章乡村和城镇2.3地域文化与城乡景观知能素养对标【必备学问一:地域文化】地理事实文化犹如空气,我们置身其中,须臾不能脱离。

文化源于人类对自身和世界的感悟与认知。

地域文化在特定的地域范围内形成,可以是物质方面的,如建筑、服饰、饮食等;也可以是非物质方面的如价值观、制度、习俗、语言、艺术等。

景观有自然景观和人文景观之分。

行云飞瀑、高山流水是自然景观,较少受到人类的直接影响或未受到人类的影响。

人文景观也称文化景观,是人类的文化留在地球外表上的印记,是人类为了满意某种需要,利用自然物质加以制造的结果。

农田、村落、矿山、道路、建筑、雕塑等都是人类所制造的文化景观。

城乡景观既包括聚落整体,又包括聚落内的建筑、道路等。

不同的自然环境和长期以来的人类活动,给我们生活的城镇和乡村造就了特色各异的景观,并留下丰富的历史文化遗产,使得我们生活的城镇和乡村具有独特的风貌和共性。

核心概念地域文化:人类在特定的地域范围内,在自然环境的根底上,在长期的生产生活中制造的,是人类活动的产物。

景观:指相对固定在地表的实体要素。

景观可以分为自然景观和人文景观。

自然景观:指较少受到人类直接影响或未受到人类影响的景观。

人文景观:也称文化景观,是人类的文化留在地球外表上的印记,是人类为了满意某种需要,利用自然物质加以制造的结果。

【必备学问二:地域文化与乡村景观】地理事实1.乡村景观能够表达人们顺应自然、趋利避害的生活才智。

例如,在我国人多地少的丘陵地区,“宅高田低〞的空间格局,使得高宅可避洪水、低田便于浇灌。

2.乡村景观能够表达当地人们的社会组织形态、精神追求等。

例如,我国南方传统土楼是一种以圆楼和方楼为主的大型民居建筑,这表达了御外凝内的集体精神。

核心概念乡村景观:乡村地区范围内,经济、人文、社会、自然等多种现象的综合表现。

【必备学问三:地域文化与城镇景观】地理事实(1)城镇的色调、颜色表达当地文化底蕴,如我国江南城镇的粉墙黛瓦。

《地域文化与城乡景观》教学方案教学目标1. 了解地域文化和城乡景观的内涵,能通过案例分析地理环境对地域文化形成的作用。

2.结合具体实例,说明地域文化在城乡景观上的体现。

3.结合城乡景观实例,能够说出其主要特点,并能说出所反映的地域文化特点。

4.对家乡的城乡景观和地域文化开展社会实践调查,评价其开发利用的程度与方向,推出合理化的建议。

5.树立合理开发利用和保护地域文化的观念。

重点难点【教学重点】地域文化在城镇景观中的体现。

【教学难点】结合实例,说明地域文化对城镇景观的影响。

教学过程【课程引入】出示视频:师:徽州民居的外部形态主要有大块白色墙体构成。

日出到日落,光的投影变幻无穷,犹如一副丹青水墨画。

瓦尔帕莱索位于智利首都以西,是南美洲太平洋东岸的重要海港城市。

该城市的房屋依山而建,每一户人家都把自己的住房涂上颜色,赤橙黄绿,异彩纷呈。

安徽歙县徽派建筑在选色上反差很大,以黑白为主。

这两地的建筑景观风格迥异,是哪些因素在影响着建筑景观的不同特点,今天我们就来探究城乡景观与地域文化之间的关系。

【讲授新课】(板书)第二章乡村和城市第三节地域文化与城乡景观出示材料:草原文化图片(生产方式、娱乐、民居、服饰、饮食)和草原长调歌曲此处使用平台资源【地理探索】草原长调音频师:屏幕上所展示的材料是我国内蒙古自治区典型的草原文化,它是我国地域文化中的重要代表,请大家仔细观察图片思考:1.草原文化可以表现在哪些方面?生:(可能的答案)生产方式、娱乐、民居、服饰、饮食……2.草原文化的形成与当地自然环境之间有何关系?生:(可能的答案)当地降水稀少,植被以草原为主,因此农业以畜牧业为主,饮食为乳肉产品;为方便放牧,民居是便于拆卸的蒙古包;为方便骑马和御寒,服装为蒙古袍……3.你能说说你理解的“草原文化”吗?生:(可能的答案)草原文化是指在草原地区的民族共同创造的一种与草原生态环境相适应的文化,包括草原人们的生产方式、生活方式以及与之相适应的风俗习惯、社会制度、思想观念、宗教信仰、文学艺术等。

地域文化与城乡景观教学设计地域文化与城乡景观教学设计一、教学目标1. 了解地域文化与城乡景观的概念和特点;2. 掌握地域文化与城乡景观的相互关系和影响;3. 培养学生对地域文化和城乡景观的鉴赏和保护意识;4. 提升学生的观察、思考和创作能力。

二、教学内容1. 地域文化的概念与特点:地域文化是指一定地理范围内,特定社群(如一个国家、一个地区)为维持其存在而形成的有区别于其他社群的的习俗、信仰、历史、艺术、文化风格等。

了解不同地域的文化特色,如美国的自由主义文化、中国的儒家文化等;2. 城乡景观的概念与特点:城乡景观是指城市和农村中的自然和人文景观,包括建筑风格、环境布局、历史文物等。

了解不同地域的城乡景观特点,如巴黎的古典建筑、北京的胡同等;3. 地域文化与城乡景观的相互关系和影响:地域文化与城乡景观是相互交融且互相影响的。

了解地域文化对于城乡景观的塑造和变迁的影响,并通过实例分析展示;4. 地域文化与城乡景观的保护与传承:地域文化和城乡景观作为人类文明的重要组成部分,应当得到保护和传承。

探讨如何保护地域文化和城乡景观,如合理规划城市发展、加强文化遗产的保护等;5. 地域文化与城乡景观的鉴赏和创作:培养学生对于地域文化和城乡景观的鉴赏能力,并鼓励学生进行创作,如绘画、摄影、写作等。

三、教学方法1. 授课讲解:通过课堂讲解,介绍地域文化与城乡景观的概念、特点和相互关系;2. 案例分析:通过具体的案例,分析地域文化对于城乡景观的塑造和影响;3. 视频展示:通过观看相关视频,展示不同地域的城乡景观,激发学生的兴趣;4. 实地考察:组织学生到实地考察不同地域的城乡景观,了解地域文化对于景观的塑造和影响;5. 小组讨论:组织学生分组进行讨论,探讨如何保护和传承地域文化和城乡景观;6. 创作实践:鼓励学生进行创作实践,如绘画、摄影、写作等。

四、教学过程1. 导入:通过展示一幅图片或播放一段视频,引发学生对地域文化与城乡景观的兴趣,并带入本节课的内容;2. 课堂讲解:介绍地域文化与城乡景观的概念、特点和相互关系,并结合具体的案例进行讲解;3. 案例分析:通过展示一些具体的案例,如巴黎的埃菲尔铁塔、北京的故宫等,分析地域文化对于城乡景观的影响;4. 视频展示:观看相关视频,展示不同地域的城乡景观,让学生更直观地感受不同地域的文化特色和景观;5. 实地考察:组织学生到实地进行考察,如参观当地的历史文化遗迹、传统建筑等,了解地域文化对于城乡景观的塑造和影响;6. 小组讨论:将学生分组,讨论如何保护和传承地域文化和城乡景观,并汇报讨论结果;7. 创作实践:鼓励学生进行创作实践,如选择一幅城乡景观的画面进行绘画创作,或写一篇与当地地域文化和城乡景观相关的文章。

第二节地域文化与城乡景观目标与素养1.通过观赏图片,结合不同地区的地理环境特点,理解地域文化的含义、特点及影响,理解城乡景观的内涵,培养学生区域认知能力,达到水平1、2的要求。

2.结合实例,理解不同区域地域文化的差异及成因,理解不同地域文化在城乡景观上的体现,培养学生的综合思维能力,达到水平2的要求。

3.调查当地城乡景观和地域文化,探寻当地特色文化景观蕴含的地域文化,评价其开发利用情况,提出合理化的建议,从而培养学生的地理实践力,达到水平2的要求。

4.通过学习地理环境对地域文化的影响,树立正确的人地协调观,达到水平3的要求。

情境与问题我国历史悠久,自然地理条件复杂,民族众多,生活习惯差异很大,经济发展及人口分布也很不平衡,全国各地的传统民居建筑形态具有鲜明的地域特色和民族特征。

其中不仅蕴含着古人营造活动所积累的丰富经验,还包含了民居建筑与自然环境相适宜的营造观念及多种文化交融所形成的地域特征,是中国传统建筑文化的宝贵遗产。

读“邮票上的中国民居”图,你能说出图中特色民居分别分布在哪里,反映了怎样的地域文化吗?过程与方法教学阶段教师活动学生活动设计意图导入新课2018年8月7日,第四批《苏州园林名录》正式公布,随着端本园、全晋会馆、墨客园等18座园林入选,苏州园林总数达到108座,苏州由“园林之城”正式成为“百园之城”。

通过旅游宣传片、VR(虚拟现实技术)让学生体验苏州古典园林“多方胜景,咫尺山林”的独特魅力,并引导学生思考苏州园林的建筑特色和文化内涵。

【板书】第二节地域文化与城乡景观看图、思考、讨论。

学生带着问题进入本节课的学习,有利于激发学生的探究欲望。

学习新课【板书】一、地域文化和城乡景观的内涵【教师】边展示课件边讲解。

【板书】1.地域文化指在一定的地理环境中成长起来、独具特色、传承至今仍发挥作用的文化传统,是一定地域内自然和人文因素综合作用的结果。

地域文化表现形式多种多样,如历史遗存、文化形态、社会习俗、生产生活方式等,它是一个地方独特的文化资源,更是文化建设创新的主要源泉。