心脏型脂肪酸结合蛋白FABP地的综述

- 格式:doc

- 大小:37.16 KB

- 文档页数:8

心型脂肪酸结合蛋白临床意义

心型脂肪酸结合蛋白

(heart-typefattyacidbindingprotein,H-FABP)是一种小分子蛋白质,主要分布于心肌细胞内。

随着近年来心血管疾病的高发率,H-FABP 作为一种早期心肌缺血和损伤的生物标记物备受关注。

研究表明,H-FABP 可以在心肌缺血和损伤发生的几分钟内释放入血,因此可以用于早期诊断急性心肌梗死、急性冠状动脉综合征等心血管疾病。

而且,H-FABP 还可以用于评估心肌梗死后的预后、判断冠心病患者的病情严重程度、指导冠状动脉搭桥手术等。

此外,近年来发现 H-FABP 的水平与糖尿病、高血压、代谢综合征等心血管疾病的发生和发展密切相关,因此也被视为一个非常有前途的生物标记物。

在临床实践中,H-FABP 可以与其他心血管疾病标志物一起联合检测,以提高诊断的准确性和敏感性。

总之,H-FABP 的临床意义不仅仅局限于心肌缺血和损伤的早期诊断,而且还具有广泛的应用前景。

随着技术的不断发展和研究的深入,H-FABP 很可能成为未来心血管疾病诊疗中的重要指标。

- 1 -。

心脏型脂肪酸结合蛋白(H—FABP)在急性冠脉综合征中的诊断价值的开题报告一、选题背景急性冠脉综合征是一种常见的心血管疾病,包括心肌梗死和不稳定性心绞痛。

及早的诊断和治疗对于患者的生存和恢复至关重要。

传统的诊断方法包括临床症状、心电图、心肌酶学等检查。

虽然这些检查方法已经广泛应用,但它们有时具有较低的特异性和敏感性。

因此,需要寻找新的生物标志物来提高急性冠脉综合征的诊断准确性。

心脏型脂肪酸结合蛋白(H-FABP)是心肌细胞内高表达的蛋白质,与心肌梗死或心肌缺血有关。

一些研究表明,H-FABP能够在早期检测和诊断急性冠脉综合征,具有非常重要的临床价值。

因此,本文将探讨H-FABP在急性冠脉综合征中的诊断价值。

二、研究目的本文旨在评估H-FABP在急性冠脉综合征中的诊断价值,分析其特异性和敏感性,并探讨其与传统诊断方法的关系。

三、研究内容1. 对H-FABP的特性进行介绍和解析。

2. 回顾历史文献,收集H-FABP在急性冠脉综合征中的研究成果。

3. 使用Meta-analysis方法对相关文献的数据进行汇总和分析,评估H-FABP的敏感性和特异性。

4. 探讨H-FABP与传统诊断方法的关系,并提出新的临床应用方案。

四、研究方法1. 检索相关文献,包括PubMed、EMBASE、Cochrane Library等数据库,并进行筛选和评估。

2. 汇总和整理符合研究标准的文献数据,对其进行Meta-analysis分析。

3. 制定诊断试验,收集患者血样并评估其H-FABP浓度。

4. 将H-FABP浓度与传统诊断方法的结果进行比较,以评估其诊断效能。

5. 探索新的应用方案并提出建议。

五、预期成果和意义本文预计能够详细介绍H-FABP及其生物学特性和在急性冠脉综合征中的应用。

同时,将使用Meta-analysis方法评估其敏感性和特异性,并探讨其与传统诊断方法的关系。

最终,本文将提出新的临床应用方案,有利于提高急性冠脉综合征的诊断准确性,有重要的临床意义。

心肌型脂肪酸结合蛋白:其结构,功能及生物传感对早期心肌梗死诊断的应用摘要:作为早期心肌损伤的标志物之一的心肌型脂肪酸结合蛋白(HFABP)和肌红蛋白相比,为提示优越性指标的研究提供了美好的前景。

作为血清标志物,HFABP由于其体积小及其水溶性在心肌受损后很容易出现在血流中,其在发病后的6小时达到高峰。

和组织中水平相比,血浆中的HFABP含量水平是低的,心肌梗死后微量HFABP的释放就会导致所占比列的很大升高。

这个有力的释放参数使其成为快速评估急性心肌梗死的一个理想指标。

对于免疫学测定和免疫学实验的发展的需要以来运用HFABP作为排除早期急性心肌梗死的需求是巨大的。

在本综述中,我们描述了目前对于在缓冲器,血浆和全血中HFABP的测定的各种免疫检测和免疫传感器的发展。

我们同时也阐述了与ELISAJ技术相比较,其检测技术的原理及其性能参数。

内容:1介绍2 HTFABP-早期急性心肌梗死的标志物3 HFAB的结构和功能的关系4 HFABP的功能5 检测技术5.1免疫检测5.2免疫传感器5.2.1电化学传感器5.2.2光学传感器5.3一种快速检测血浆中FABP的微粒增强免疫检测。

5.4免疫检测的几点。

5.4.1过滤层析-免疫亲和力5.5 FABP免疫测定的一步方法5.6 芯片系统5.7微球蛋白的磁性辅助作用及其氟免疫测定。

6 结论及展望1简介心血管疾病(CVDs)是全球成人死亡率最高的因素。

根据世界卫生组织(2008)的报告,2008年估计有17300000人死于心血管疾病,占据全球死亡数的30%。

在这些死亡病例中大约有7300000是死于冠状动脉性心脏病,而大约有6200000是死于脑卒中。

目前的常规检查方法有心电图,胸部x线,超声心动图,心脏介入术,CT扫描及血液检查。

对心肌缺血的早期治疗对于预防心肌更是是有效的,但是为了使这种治疗达到最大效果,早期的诊断是至关重要的。

因此,生物标志物在提高疾病诊断的准确性,患者的危险分层及预后起着关键性的作用。

脂肪酸结合蛋白测定一、引言脂肪酸结合蛋白(Fatty Acid Binding Protein,FABP)是一种小分子量的蛋白质,广泛存在于动物和植物细胞中。

FABP在脂肪酸的转运、代谢和信号传导等方面发挥着重要作用。

因此,FABP的测定对于研究脂肪代谢和相关疾病具有重要意义。

本文将介绍FABP的测定方法及其在临床应用中的意义。

二、FABP的分类FABP是一类小分子量的蛋白质,根据其组织来源和功能,可以分为多种类型。

目前已知的FABP主要有以下几种:1. 肝型FABP(Liver FABP,L-FABP):主要存在于肝脏和肠道上皮细胞中,参与脂肪酸的转运和代谢。

2. 心型FABP(Heart FABP,H-FABP):主要存在于心肌细胞中,参与心肌细胞内脂肪酸的转运和代谢。

3. 肌型FABP(Muscle FABP,M-FABP):主要存在于骨骼肌和心肌细胞中,参与脂肪酸的转运和代谢。

4. 脑型FABP(Brain FABP,B-FABP):主要存在于神经系统中,参与脂肪酸的转运和代谢。

5. 胆固醇结合蛋白(Cholesterol Binding Protein,CBP):主要存在于肝脏和肠道上皮细胞中,参与胆固醇的代谢和转运。

三、FABP的测定方法FABP的测定方法主要有免疫学方法和生物化学方法两种。

1. 免疫学方法免疫学方法是目前应用最广泛的FABP测定方法之一。

该方法利用特异性抗体与FABP结合,形成抗原-抗体复合物,再通过酶标记或荧光标记等方法进行检测。

免疫学方法具有灵敏度高、特异性好、操作简便等优点,但也存在一定的局限性,如受到干扰物质的影响等。

2. 生物化学方法生物化学方法是利用FABP与脂肪酸结合的特性,通过测定FABP与脂肪酸结合的程度来确定FABP的含量。

该方法具有操作简便、成本低等优点,但灵敏度较低,且受到脂肪酸浓度的影响。

四、FABP在临床应用中的意义FABP在临床应用中具有重要意义。

产品描述:心脏型脂肪酸结合蛋白(h-FABP)胶体金快速检测试剂盒是应用免疫胶体金层析技术建立的快速、特异、操作简便的一步法定性检测方法,用于定性检测人全血、血清或血浆中的心脏脂肪酸结合蛋白(h-FABP),可用于急性心肌梗塞(AMI)的辅助诊断。

检验原理:H-FABP存在于心肌细胞质中,心肌缺血导致心肌细胞坏死时,H-FABP渗漏到血液中,从而使外周血浓度升高。

因此,它就成为AMI的早期检测指标。

产品特点:1.高灵敏度及二次检测灵敏性:有病正确诊断率高。

现有的肌钙蛋白和肌酸激酶异构酶,在发病6—8小时可检测出,而本品早在发病2小时即可检出,4—6小时达到峰值,12小时后浓度消退,是目前检测出时间最早的一类。

且对于短期的AMI二次发作检测灵敏度高。

2.高特异性:目前医院对于发病2小时左右的病人采用测肌红蛋白,但是由于肌红蛋白在骨骼肌中的含量是心肌的两倍,故在骨骼肌受损的情况下易造成假阳性。

而H-FABP大量存在于心肌细胞中,骨骼肌中的含量只有心肌的四分之一,故特异性高于肌红蛋白。

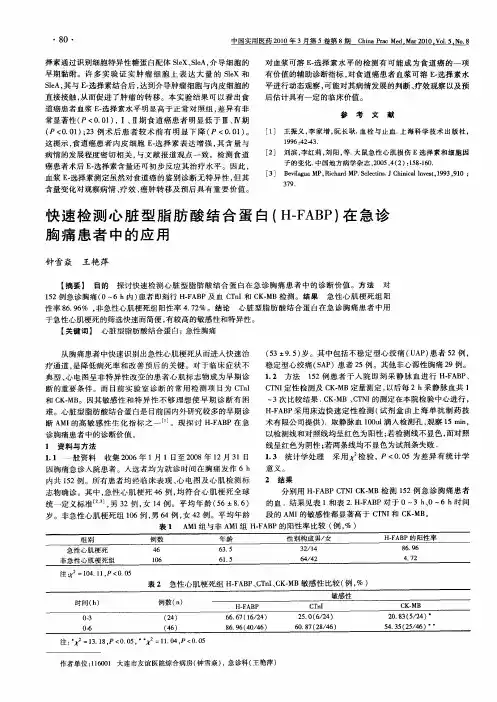

产品的使用方法:产品的适用科室:产品的制造工艺:病例讨论:对于发病6小时以内的病人检测H-FABP,其敏感性要高目前医院所使用的CK-MB和肌钙蛋白I1. 材料和方法1.1 选取急诊就诊及住院的病史资料完整的A MI患者46例。

诊断均符合WHO的标准(典型的胸痛持续时间超过30分钟;ST段抬高>2mm;血清心肌酶学升高超过正常上限两倍以上)。

异常者。

1.2 所有AMI患者于发病后半小时、1小时、2小时、4小时、6小时、12小时静脉采血,采血4ml注入已预先加入EDTA及抑肽酶的试管中,立即进行超高速离心20分钟后,分离出血浆,置于-70℃冰箱保存,避免反复冻溶。

待标本资料收集完整后,用采用固相夹心酶联免疫法测定H-FABP浓度。

1.3 统计学处理应用SPSS17.0统计软件,计量资料用均数±标准差()表示,计数资料用2表示;组间数据比较用独立样本t检验,各组间比较用重复测量资料的方差分析。

心脏型脂肪酸结合蛋白一,FABP的生物学特性脂肪酸结合蛋白( FABP) 是一组多源性的小分子细胞内蛋白质,分子量14 ~ 15 kDa,。

目前已发现的FABP有9种类型,其中心脏型FABP (H —FABP)较特异地存在于心肌组织中,红骨骼肌、主动脉壁的平滑肌细胞、内皮细胞、胃腺体的壁细胞和睾丸间质细胞中亦有,少量存在于肾脏、白骨骼肌、肾上腺、脑,但肝脏、脂肪组织内无H—FABP分布【1】。

FABP 在骨骼肌中的含量是其在心肌中含量的1 /10。

心脏中的FABP 称心型脂肪酸结合蛋白。

H-FABP 具有稳定的细胞内半衰期,约2 ~ 3天。

人心脏每克湿重中含0. 5 mg FABP,占胞质蛋白的15%。

生理情况下,血浆或细胞间液不存在H-FABP,细胞质的浓度比血中浓度高2 ×105 倍。

健康人群的血浆含有少量H-FABP,是由骨髂肌损伤连续释放引起,年龄、性别、昼夜节律可显著影响H-FABP浓度。

因为男性肌肉较多,所以男性浓度高于女性,H-FABP 大部分经肾清除,故随着年龄的增长,肾功能下降,血H-FABP 浓度逐渐升高,此外,和肌红蛋白一样,年老、锻炼会增加H-FABP 浓度。

二,临床应用1.诊断急性冠脉综合征H-FABP 血浆释放特点与肌红蛋白( myoglobin,Mb) 相同,但HFABP在心肌细胞内的含量高于Mb,而在血浆内的含量远低于Mb。

因此,当心肌损伤后,血浆H-FABP迅速升高超正常上限,比Mb 和肌钙蛋白来得快,因而更有诊断价值。

近年来众多研究表明血清H-FABP 能识别超急期急性心肌梗死,特别是胸痛发病6 h 内的患者,对决定是否住院、冠状动脉造影、介入治疗有很大帮助。

陶日新等【2】就研究了cTnI和h-FABP诊断心梗的比较,结果证实:对于胸痛发作6h内的AMI患者,H—FABP的诊断敏感性最高,达到78.26%。

而在胸痛发作超过6h的AMI患者中,cTnI检测的诊断敏感性有显著的上升,均达到了93.33%,所以可以对AMI进行确诊。

心型脂肪酸结合蛋白心型脂肪酸结合蛋白(h-FABP)是心脏中富含的一种新型小胞质蛋白,它具有高度心脏特异性(也就是主要在心脏组织中表达)。

心肌缺血性损伤出现后,h-FABP可以早在胸痛发作后1至3小时在血液中被发现,6至8小时达到峰值而且血浆水平在24至30小时内恢复正常。

心脏脂肪酸结合胞质蛋白由132个氨基酸组成,分子量为15 kDa。

h-FABP基因位于染色体I上。

它是心脏最丰富的蛋白质之一。

h-FABP结合两个脂肪酸分子并参与脂肪酰基辅酶A的运输,活跃于氧化过程,从而在线粒体中产生能量。

h-FABP在生物学方面的几个特点,表明其是心肌损伤早期诊断有价值标志物:1.在心肌中高浓度;2.在细胞质中限制;3.低分子量和面积小;4.相对组织特异性;5.与心脏以外组织中CK-MB的分布相似;6.在心肌损伤后早释进入血浆和尿液。

心型脂肪酸结合蛋白检测在心血管疾病的诊断应用主要表现在三个方面:一是h-FABP与急性心肌梗死。

由于h-FABP可以早在胸痛发作后1至3小时在血液中被发现,故h-FABP能够提供最强的诊断能力,尤其是在急性缺血事件的前6小时内,有助于快速危险分层和更早预测患者预后。

另外,h-FABP的早期使用可以克服急性胸痛早期心肌肌钙蛋白检测的陷阱。

心肌肌钙蛋白在循环中越持久,可能越有助于急性心肌损伤的后期诊断。

二是h-FABP和手术后急性心肌损伤。

h-FABP用于早期检测心肌损伤还被延伸到心脏手术。

在心脏手术中松开主动脉钳夹后h-FABP血清浓度比CK-MB和TnT更早达到最高水平。

普遍认为h-FABP释放量反映心肌损伤的程度。

三是h-FABP与急性冠脉综合征(ACS)。

h-FABP在ACS发病早期可迅速释放到血液中,对于ACS的诊断具有时间优势,同时对心肌损伤具备高特异性、高灵敏度、高符合率的特点;h-FABP浓度在ACS长期预后中,可有效鉴别出AMI、心衰及不稳定心绞痛等不良事件的高危患者;h-FABP与肌钙蛋白联合检测可提高诊断敏感性,对ACS更具诊断价值。

关于心脏型脂肪酸结合蛋白你了解多少近几年,随着医疗行业的迅猛发展,人们对于健康越来越重视,很多人开始注重养生保健,定期到医院进行体检。

2020年我国心血管疾病中心为研究国民身体素质,对全国98万人进行调查,结果显示,我国心血管疾病风险人群超过10.5%,这意味着心血管疾病对于人们死亡构成的威胁超过40%以上。

至此,心血管疾病已然成为影响人们生命健康的“杀手”,心血管疾病具有起病急、发病快、后遗症大、死亡率高的特点,患者往往预后不好,必须进行定期检查,秉承早发现、早治疗的原则。

1.带你了解新型心肌标志物的诞生心脏型脂肪酸结合蛋白(H-FAB)是心肌标志物,近几年在临床上为探究心血管疾病对此进行了较多研究。

H-FABP中富含新型小胞质蛋白,特异度和灵敏度较高,心脏中所含有的浓度是骨骼肌的10倍。

早在1971年美国就已经在肠粘膜中研究出脂肪酸结合蛋白,这是一种同源性小分子细胞内蛋白质,分子量是14000-16000,在很多脂肪酸代谢细胞中广泛分布。

研究至今,发现了至少9种脂肪酸结合蛋白(FABP),包括肝型、肠型、心型、脂肪细胞型、脑型、回肠型、上皮细胞型、髓磷脂型以及睾丸型等,分别以分离的第一组织进行命名。

不同类型的脂肪酸结合蛋白氨基酸序列中38%-70%的同源性,空间结构上有两个α2螺旋和一个β2折叠结构,这些结构共同组成一个稳定的,类似于蚌壳的结构,可以容纳脂肪酸,能够对结构进行屈曲,因此具有较高的稳定性,对其内的脂肪酸结构进行保护。

心脏型脂肪酸结合蛋白(H-FABP),广泛存在于心肌细胞中,包括骨骼肌细胞、主动脉壁平滑肌细胞、内皮细胞等,在肾脏、肾上腺、脑部中存在含量较少,肝脏、脂肪组织中不含有心脏型脂肪酸结合蛋白。

心脏型脂肪酸结合蛋白在心脏全部可溶性蛋白质中含量大多为4%-8%,在正常人心肌细胞中每克含量约为( 0.52 ±0.06) mg,在侧壁中的H-FABP含量最高,然后是左室后壁、室间隔,右心室含量最少。

心型脂肪酸结合蛋白指南1. 引言心型脂肪酸结合蛋白(FABP)是一类重要的蛋白质家族,它在细胞内负责运输和调节脂质代谢。

本指南将详细介绍心型脂肪酸结合蛋白的特点、功能以及相关研究进展。

2. 心型脂肪酸结合蛋白的特点心型脂肪酸结合蛋白是一类小分子量的蛋白质,约为14-15kDa。

它们主要存在于细胞质中,但也可在细胞核、线粒体等细胞亚结构中发现。

心型脂肪酸结合蛋白具有以下特点:•高度保守性:心型脂肪酸结合蛋白在不同物种中具有高度保守性,表明其在生物体内发挥重要功能。

•结构稳定:心型脂肪酸结合蛋白的结构稳定,能够保护结合的脂质分子免受降解和氧化的影响。

•亲水性:心型脂肪酸结合蛋白具有亲水性,能够与细胞内的水分子形成稳定的络合物。

3. 心型脂肪酸结合蛋白的功能心型脂肪酸结合蛋白在细胞内具有多种重要功能,包括:3.1 脂质运输心型脂肪酸结合蛋白能够结合游离脂肪酸,将其从细胞膜或内质网中运输到线粒体等细胞亚结构中,参与脂肪酸的β氧化代谢。

心型脂肪酸结合蛋白通过与脂质的结合,保护脂质分子免受氧化和降解的影响,从而维持细胞内脂质的平衡。

3.2 信号转导心型脂肪酸结合蛋白在细胞内还参与信号转导过程。

它们能够结合一些信号分子,如细胞因子、激素等,调节细胞内的代谢和生理功能。

心型脂肪酸结合蛋白通过与信号分子的结合,介导信号传递,参与调控细胞的生长、分化和凋亡等过程。

3.3 肿瘤相关近年来的研究表明,心型脂肪酸结合蛋白在肿瘤的发生和发展中扮演重要角色。

它们参与调节肿瘤细胞的增殖、迁移和侵袭能力,对肿瘤的恶性程度和预后有一定的影响。

心型脂肪酸结合蛋白可能成为肿瘤治疗和预防的潜在靶点。

4. 心型脂肪酸结合蛋白的研究进展4.1 结构与功能研究通过对心型脂肪酸结合蛋白的结构与功能进行研究,可以深入了解其与脂质的相互作用机制,揭示其在细胞内的作用方式。

研究人员利用X射线晶体学、核磁共振等技术手段解析了心型脂肪酸结合蛋白的三维结构,进一步研究其与脂质的结合模式和结合亲和力。

高敏肌钙蛋白和心型脂肪酸结合蛋白对急性肺栓塞患者预后的影响急性肺栓塞(Acute pulmonary embolism)是指由于肺动脉或其分支发生血栓形成或栓子的堵塞而引起的肺循环障碍,临床上表现为呼吸困难、胸痛、咯血等症状。

高敏肌钙蛋白(highly sensitive troponin,hs-Tn)和心型脂肪酸结合蛋白(heart-type fatty acid-binding protein,H-FABP)是临床上常用于心肌损伤的生物标志物。

本文将就高敏肌钙蛋白和心型脂肪酸结合蛋白对急性肺栓塞患者预后的影响进行综述。

研究发现,高敏肌钙蛋白是一种心肌细胞损伤的特异性指标,其水平的升高与心肌损伤程度呈正相关。

肺栓塞时,栓子堵塞了肺动脉或其分支,导致肺循环的血流下降,心肌可能受到供氧不足的影响而发生损伤。

多项研究表明,急性肺栓塞患者高敏肌钙蛋白水平的升高与预后的恶化有关。

一项回顾性研究发现,高敏肌钙蛋白水平高于正常范围的患者,在死亡率和复发率方面都明显升高。

另一项研究表明,高敏肌钙蛋白水平的升高与住院时间的延长、住院费用的增加等不良临床结果相关。

因此,高敏肌钙蛋白的检测在急性肺栓塞患者的预后评估、治疗选择和随访中具有重要的临床价值。

心型脂肪酸结合蛋白是一种小分子量的非酶蛋白质,主要存在于心肌细胞内,具有保护心肌细胞免受缺氧和氧化应激的作用。

研究表明,心型脂肪酸结合蛋白可以作为心肌缺血或损伤的早期生物标志物。

在急性肺栓塞患者中,心型脂肪酸结合蛋白的水平也与预后相关。

一项前瞻性研究发现,心型脂肪酸结合蛋白水平高于正常范围的患者,其住院死亡率和30天死亡率均明显升高。

另一项病例对照研究显示,心型脂肪酸结合蛋白水平的升高与急性肺栓塞患者的心功能受损程度和预后的恶化有关。

当前,高敏肌钙蛋白和心型脂肪酸结合蛋白主要用于急性肺栓塞患者的风险评估和预后判断。

但是,准确判断肺栓塞患者的心肌损伤程度仍然是一个难题。

H-FABP (心脏型脂肪酸结合蛋白)是一种心肌缺血的高敏早期标志物,缺血性发作30分钟后即可检。

和肌钙蛋白一起,可以促进疑似ACS患者的早期管理。

朗道H-FABP检测基于实验室的临床化学分析,适用于广泛的生化分析仪。

脂肪酸结合蛋白(FABPs )在活性脂肪酸代谢的组织中大量存在,如心脏和肝脏,它们的主要功能促进细胞内的长链脂肪酸运输。

现已确定九个不同类型的FABP,其中,H-FABP 是最广泛的,因为它大量存在于心肌细胞。

其低分子量和细胞质的位置相结合,使H – FABP成为急性冠脉综合症(尤其是胸痛发作6小时内)的一个高敏的早期标志物,缺血性发作30分钟后即可检测。

这可能是因为在心肌缺血和心肌坏死以后,它迅速从细胞质进入血液循环。

H-FABP在6-8小时左右达到浓度峰值,然后在24-30小时左右恢复至正常水平。

如此迅速恢复至正常水平得益于高肾清除率,这意味着H-FABP不仅能够用作AMI早期标志物,还是理想的心肌梗死复发诊断标志物。

尽管H-FABP的释放特点与肌红蛋白相似,但其心肌特异性是肌红蛋白的15-20倍;因此H-FABP是更有效的心肌损伤标志物。

此外,H-FABP的正常血清/血浆值比肌红蛋白低,从而降低假阳性比率。

H-FABP的释放特点AMI发作后,H-FABP,返回到基线浓度如此之快(通常20-24小时),它也可以用作AMI复发的标志物。

这点与CK-MB一样,由于其比肌钙蛋白相比,有更快速的清除率(3-4天vs 10-14天)。

H-FABP是在体外非常稳定的蛋白质,研究表明,血清和血浆样品可经受高达8次冷冻/解冻循环而没有免疫反应性的损失。

H-FABP的临床价值相较于单独使用肌钙蛋白的情况,使用H-FABP和肌钙蛋白的组合已证实,在症状出现后的早期(<4小时或<6小时),可显著改善MI / ACS的诊断敏感性。

关于预后,一些大型临床试验中肌钙蛋白阳性和肌钙蛋白阴性的患者分层长期ACS的风险已经说明了H-FABP的价值。

心脏型脂肪酸结合蛋白一,FABP的生物学特性脂肪酸结合蛋白( FABP) 是一组多源性的小分子细胞内蛋白质,分子量14 ~ 15 kDa,。

目前已发现的FABP有9种类型,其中心脏型FABP (H —FABP)较特异地存在于心肌组织中,红骨骼肌、主动脉壁的平滑肌细胞、内皮细胞、胃腺体的壁细胞和睾丸间质细胞中亦有,少量存在于肾脏、白骨骼肌、肾上腺、脑,但肝脏、脂肪组织内无H—FABP分布【1】。

FABP 在骨骼肌中的含量是其在心肌中含量的1 /10。

心脏中的FABP 称心型脂肪酸结合蛋白。

H-FABP 具有稳定的细胞内半衰期,约2 ~ 3天。

人心脏每克湿重中含0. 5 mg FABP,占胞质蛋白的15%。

生理情况下,血浆或细胞间液不存在H-FABP,细胞质的浓度比血中浓度高2 × 105 倍。

健康人群的血浆含有少量H-FABP,是由骨髂肌损伤连续释放引起,年龄、性别、昼夜节律可显著影响H-FABP浓度。

因为男性肌肉较多,所以男性浓度高于女性,H-FABP 大部分经肾清除,故随着年龄的增长,肾功能下降,血H-FABP 浓度逐渐升高,此外,和肌红蛋白一样,年老、锻炼会增加H-FABP 浓度。

二,临床应用1.诊断急性冠脉综合征H-FABP 血浆释放特点与肌红蛋白( myoglobin,Mb) 相同,但HFABP在心肌细胞内的含量高于Mb,而在血浆内的含量远低于Mb。

因此,当心肌损伤后,血浆H-FABP迅速升高超正常上限,比Mb 和肌钙蛋白来得快,因而更有诊断价值。

近年来众多研究表明血清H-FABP 能识别超急期急性心肌梗死,特别是胸痛发病6 h 内的患者,对决定是否住院、冠状动脉造影、介入治疗有很大帮助。

陶日新等【2】就研究了cTnI和h-FABP诊断心梗的比较,结果证实:对于胸痛发作6h内的AMI患者,H—FABP的诊断敏感性最高,达到78.26%。

而在胸痛发作超过6h的AMI患者中,cTnI检测的诊断敏感性有显著的上升,均达到了93.33%,所以可以对AMI进行确诊。

Orak 等【3】入选83 例可疑ACS 胸痛患者( 65 例最终确诊为ACS) ,于发病6 小时内测定H-FABP、cTnI、肌酸激酶同工酶(CK-MB)。

H-FABP、CK-MB、cTnI 的灵敏度分别为98%、86% 和77%,特异性分别为71%、52% 和20%。

提示H-FABP 在发病6 h 内具有较高的灵敏度和特异性,可用于早期诊断ACS。

Kim 等【4】检测170 例急性胸痛患者( 其中76例确诊为心肌梗死) H-FABP 、cTnI 、CK-MB、Mb,计算ROC 曲线下面积分别为0. 827、0. 863、0. 772和0. 784,再经logistic 回归分析,结果发现H-FABP具有最大的ROC 曲线下面积( 0. 900,P < 0. 001) ,研究认为H-FABP 可用于早期诊断急性心肌梗死。

有许多研究者就此作了研究和比较【5-10】。

Glatz等人分别测定了79名健康人和83名AMI患者血液标本中的H-FABP、MB、和CK-MB浓度,发现早期诊断AMI 的总敏感性,H-FABP为78%,MB 为53%,CK·MB 为57% (P <0.05),0~1.5 h H.FABP诊断的敏感率为52%,4.5~6 h达到100%【11】。

Yoshinhiko等对129例怀疑AMI的患者检测血H.FABP和肌钙蛋白,其中有31例患者(24.0%)诊断为AMI,在AMI发生3 h内H.FABP和肌钙蛋白敏感性分别为100%和50% (P<0.05)在3~6 h H.FABP和肌钙蛋白敏感性分别为75%和0%,在6~12 h分别为100%和60%,12 h以后分别为100%和100%。

两者的特异性在这些时间分别为63%和96.3%(P<0.05),93.8%和93.8%,72.7%和100%,75.0%和87.5%,阴性预测值为100%和86.7%;93.8%和78.9%;100%和84.6%;100%和100%【12】。

Seino等【13】对371例怀疑AMI的患者检测血H—FABP和MB,49%患者确诊为AMI,两者2 h内敏感性分别为89%和22%,2~4 h内敏感性分别为96%和57%。

Chart等【14】通过连续监测患者(症状发生6 h内被送入医院的患者)入院后1~2 h血H-FABP浓度的方法,排除AMI率达到100%。

McMahon 等【15】检测1128 例急性胸痛患者的H-FABP 、cTnI 、CK-MB、Mb,比较它们早期诊断心肌梗死的能力。

H-FABP 的灵敏度在发病3 h 内为64. 3%, 36h 内为85. 3%,H-FABP 联合cTnI 的灵敏度在发病3 h 内为71. 4%,3 ~ 6 h 为88. 2%。

HFABP的特异性在发病3 h 内为93%,3 ~ 6 h 为97%,H-FABP 联合cTnI 的特异性在发病3 h 内为94% ,3~ 6 h 为98%。

H-FABP 在发病3 h 内、3 ~ 6 h ROC 曲线下面积分别为0. 841 和0. 894。

结果显示H-FABP 具有很高的灵敏度和特异性,能早期诊断心肌梗死患者,如果联合cTnI 检测效果更好。

朱红秋等【16】探讨心型脂肪酸结合蛋白(h-FABP)对不稳定性心绞痛(UAP)患者心脏意外事件的影响。

检测了130例UA患者和不稳定心绞痛患者SAP测其血清hs.CRP、h.FABP、心肌肌钙蛋白I(cTnI)和肌酸激酶MB(CK-MB)的含量,并于2周内观察各组发生心脏意外事件的情况。

0.01);SAP和UAP组血清h-FABP的含量分别为(3.15±2.61) g/L和(16.46±5.28) g/L,高于对照组的(1.83±0.75) g/L(P<0.05,P<0.01。

UAP组和UAP 组中的Ⅲ级患者的血清cTn.I含量分别为(1.28±0.43) g/L和(2.14±1.49) g/L,高于对照组的(0.47±0.12)gL(P<0.01)。

而UAP组I级和Ⅱ级患者其cTn-I的含量为(0.53±0.13) g /L和(0.74±0.37) g/L,与对照组比较差异无统计学意义;CK-MB值各组间差异均无统计学意义。

表明hs-CRP、h-FABP的联合检测较传统的心肌损伤检测指标cTn-I和CK-MB对UAP患者近期发生心脏意外事件的可能性具有更高的预测价值。

衣智勇等【17】了解心肌型脂肪酸结合蛋白在53例急性心肌梗死(AMI) 后血清浓度变化特征, 同时测定肌红蛋白、心肌型肌酸激酶同工酶、肌钙蛋白I,探讨其对AMI 的潜在价值。

结果显示, 再灌注组和非再灌注组H-FABP和MYO时间浓度曲线趋势相似,曲线前移, CK-MB 和cTnI 曲线滞后。

H-FABP 和MYO 在我们观察的2 h 即在基线以上,CK-MB 和cTnI 在观察的4、6 h仍在基线以下, H-FABP 和MYO 峰值在6 ~ 8 h ,CK-MB和cTnI 峰值在14~24 h ,表明了H-FABP 和MYO 诊断窗口为AMI 的早期,CK-MB 和cTnI 诊断窗口为AMI 的的中晚期。

H-FABP 的峰值升高倍数远高于MYO 和CK-MB ,与cTnI 近似,表明H-FABP诊断AMI 的灵敏度将高于MYO 和CK-MB , 与cTnI 相近,但值得注意的是在整个AMI 的早期(10 h前) ,H2FABP 的升高倍数都大大高于cTnI ,表明了H-FABP 的早期诊断敏感度将好于cTnI ,也说明了cTnI 在AMI 早期诊断灵敏度的不足。

H-FABP 和MYO 浓度的恢复时间早于CK-MB和cTnI使得我们能更早的辨别血清浓度的升高,同样也使H-FABP便于梗死复发的监测。

表明H-FABP 将是一种可为临床提供多种有用信息,有重要临床价值的AMI 心肌标志物。

2.评估心肌梗死面积Wodzig 等【18】测定20 例AMI 患者的H-FABP、Mb、肌酸激酶同工酶(CK-MB),羟丁酸脱氢酶(HBDH) ,用H-FABP或Mb 曲线,与用CK-MB 或HBDH 评估梗死面积具有较好的一致性。

H-FABP 或Mb 可用评估肾功能正常AMI 患者发病24 h 内的梗死面积。

3.评估再灌注损伤58 例AMI 患者行溶栓治疗,溶栓后90 min 行冠状动脉造影,溶栓前、溶栓后60、90 min 和180 min 分别测定H-FABP 和Mb 浓度。

溶栓后相关血管开通者H-FABP 和Mb 明显高于未开通者【19】。

De Groot 等【20】对115 例AMI 患者行溶栓治疗,溶栓后第1 小时测定H-FABP、MB、CK-MB,溶栓后2 h 内冠状动脉造影明确靶血管是否开通。

结果显示: 完全再通50 例,部分再通36 例,无再通29 例。

ROC 曲线下面积H-FABP、Mb、CK-MB 分别为0. 868、0. 857 和0. 796,再通阳性预测率分别为87%、88%和87%,阴性预测率分别为44%、42%和34%。

如果再结合梗塞面积,则再通阳性预测率分别为97%、95% 和89%,阴性预测率分别为55%、52%和50%。

研究者认为:H-FABP、Mb 可作为再灌注指标,结合梗死面积分析,灵敏度和特异性可进一步提高。

4.评估心力衰竭严重程度及预后Muehlschlegel 等【21】进行的一项前瞻性对照研究,共有1 298 例患者在体外循环条件下行CABG,观察HFABP、cTnI、CK-MB 与左心衰、死亡率、生存率的关系,结果发现: HFABP 预测生存率的阳性率和阴性率分别为13% ( 9% ~ 19%) 和95% ( 94% ~96%) ) ,高于cTnI,CK-MB。

术后第一天的HFABP值及HFABP 峰值是左心衰( P < 0. 0001) 、住院天数( P < 0. 05) 、5 年生存率( P < 0. 0001) 的独立预测因子,术后第二天HFABP 升高者,死亡率升高。

120例死亡患者( 占总病例10%) 中18. 3% 出现第二次峰值, 4. 7%未出现第二次峰值。

提示H-FABP 能更早发现围手术期心肌损伤,独立预测CABG 术后死亡率和左心衰。

Setsuta等【22】检测56 例慢性心衰患者血浆H-FABP 水平,发现纽约心功能Ⅲ~Ⅳ级患者血浆H-FABP 浓度高于心功能Ⅱ级患者,而且H-FABP 与因心衰再入院及死亡事件相关。