肺功能分类

- 格式:docx

- 大小:3.48 KB

- 文档页数:2

肺功能减退分级I级:基本正常。

最大通气量和肺活量接近正常或位于正常范围最低限度,换气功能正常。

n级:稍有减退。

最大通气量预计值有20%-25%降低,稍有过度通气,换气功能正常。

一般运动无气急,运动耐力降低。

川级:显著减退。

最大通气量预计值可有50%- 60%降低,过度通气较显著。

缺氧表现可有或无。

二氧化碳轻度增加或正常,pH偏高或正常。

活动后易气急,静息时无。

W级:严重损害。

最大通气量预计值可有70%- 80%降低,通气减低,缺氧及二氧化碳潴留。

pH下降。

静息可能无气急,稍有活动即气急,可有发绀。

V级:呼吸衰竭。

最大通气量预计值降低大于80%有缺氧、心力衰竭、二氧化碳潴留,pH更低。

静息有气急或有端坐呼吸,渐人昏迷。

心功能分级根据患者自觉的活动能力分级:目前主要采用美国纽约心脏病学会(NYHA 1928年提出的一项分级方案,主要是根据患者自觉的活动能力划分为四级:I级患者患有心脏病,但活动量不受限制,平时一般活动不引起疲乏、心悸、呼吸困难或心绞痛。

II级心脏病患者的体力活动受到轻度的限制,休息时无自觉症状,但一般体力活动下可出现疲乏、心悸、呼吸困难或心绞痛。

III级心脏病患者体力活动明显受限,小于平时一般活动即引起上述的症状。

IV级心脏病患者不能从事任何体力活动。

休息状态下出现心衰的症状,体力活动后加重。

根据客观的检查手段分级:1994年美国心脏病学会(AHA对NYHA勺心功能分级方案再次修订时,采用并行的两种分级方案。

第一种即上述的四级方案,第二种是客观的评估,即根据客观的检查手段如心电图、负荷试验、x射线、超声心动图等来评估心脏病变的严重程度,分为A、B、C、D四级:A级无心血管疾病的客观依据;B级客观检查示有轻度的心血管疾病;C级有中度心血管疾病的客观依据;D级有严重心血管疾病的表现。

Killip 分级用于评估急性心肌梗死患者的心功能状态。

I级无肺部啰音和第三心音II级肺部有啰音,但啰音的范围小于1/2肺野III级肺部啰音的范围大于1/2肺野(肺水肿)IV级休克急性心肌梗塞时,心功能如何分级和分型?目前,对急性心肌梗塞并发心力衰竭的严重程度及血液动力学特点有两种分类方法:一种是Killip 分级,主要根据临床症状和体征来判定。

心肺功能评定一、概述心肺功能是人体新陈代谢和运动耐力的基础,泛指有氧运动系统通过肺呼吸和心脏活动推动血液循环向机体输送氧气和营养物质,从而满足各种人体生命活动物质与能量代谢需要的生理学过程,与人的体质健康和竞技运动能力有着极为密切的关系。

1、氧运输功能通过心脏的循环,把氧气及能量物质运送到全身组织进行新陈代谢。

心脏功能减退会导致循环功能障碍,产生缺氧缺血状态。

2、气体交换功能包括肺通气功能和换气功能,主要通过内呼吸和外呼吸两个基本过程来实现。

3、心肺功能与运动耐力运动耐力是指机体持续活动的能力,取决于心肺功能及骨骼肌的代谢。

心肺功能下降会影响运动能力;长期制动和缺乏运动也会导致心肺功能的减退。

4、纽约心脏病学会心功能分级(NYHA)可用于评价心脏疾病病人的新功能,并指导病人的日常生活活动和康复治疗。

但是,该方法,主要依据病人自己有无心悸、呼吸困难、乏力等主观症状,因而评定时结果可能存在一定的差异。

其具体功能分级标准如下。

I级:体力活动不受限。

一般体力活动不引起疲劳,心悸,呼吸困难和心绞痛等症状。

II级:体力活动稍受限。

一般体力活动时即可引起疲劳,心悸,呼吸困难和心绞痛等症状。

III级:体力活动明显受限。

休息时感到舒适,低于正常日常生活活动的运动量即可引起心悸,呼吸困难等症状。

IV级:不能从事任何体力活动。

休息时仍有心悸、呼吸困难等症状。

二、心电运动试验心电运动试验(ECG)是指通过观察受试者运动时的各种反应(呼吸、血压、心率、心电图、气体代谢、临床症状与体征等),来判断其心、肺、骨骼肌等的储备功能(实际祝负荷能力)和机体对运动的实际耐受能力。

(一)心电运动试验的目的1、冠心病的早期诊断具有较高的灵敏度(60%-80%)和特异性(71%-97%)。

主要通过运动增加心脏负荷和心肌耗氧量,根据心电图st段偏移情况诊断冠心病。

2、鉴定心律失常运动中诱发或加剧心律失常往往提示为器质性心脏病,应注意休息,避免运动,并及时调整康复训练计划和强度;运动中心率失常减少或消失提示属于良性心律失常,并非一定要限制运动和日常生活。

肺功能检查指南概述及一般要求一、概述肺功能检查是运用呼吸生理知识和现代检查技术探索人体呼吸系统功能状态的检查。

临床上常用的检查包括肺容积检查、肺量计检查、支气管激发试验、支气管舒张试验、肺弥散功能检查、气道阻力检查及运动心肺功能检查等。

肺功能检查是临床上对胸肺疾病诊断、严重程度、治疗效果和预后评估的重要检查手段,目前已广泛应用于呼吸内科、外科、麻醉科、儿科、流行病学、潜水及航天医学等领域。

二、肺功能检查在我国的发展历程在我国,呼吸功能检查的研究与临床应用已有70多年历史。

1939年,蔡翘等首先报告大学生及中学生肺活量的检测。

195 1年,吴锦秀等检测了6 414名健康学生的肺活量。

1956年,吴绍青等发表了通气功能检查方法以及中国人通气功能的数据。

此后,吴绍青、张仲扬、汪士、高启文、何国钧、薛汉麟、王鸣歧、陈民孝、朱蕾、郑劲平等许多医学工作者对肺功能的研究和临床应用做了大量的工作。

1961年,吴绍青等编著了我国第一部肺功能检查的专著——《肺功能测验在临床上的应用》,对我国肺功能的研究和临床应用起到了很好的促进作用。

1992年穆魁津等编写了《全国肺功能正常值汇编》和《肺功能检测原理与临床应用》,2004年朱蕾等编写了《临床肺功能》,2007年郑劲平和陈荣昌编写了《肺功能学——基础与临床》;2009年郑劲平和高怡编写了《肺功能检查实用指南》,2010年赵立军和李强编写了《实用肺功能临床解读手册》,同年贺正一等编写了《简明临床肺功能检查与应用》,2012年周怡编写了《肺功能检查临床病例分析》等,这些肺功能专著的陆续出版进一步推动了我国肺功能检查的发展。

近30多年来,国内召开了多次肺功能学术专题会议。

1979年卫生部在杭州举办了“第一届全国肺功能学术讲座”,1986年《中华结核和呼吸杂志》与《解放军医学杂志》在杭州举办了“血气分析与肺功能座谈会”,1992年中华医学会呼吸病学分会肺功能学组和上海分会肺科学会在上海主办了“第三届全国肺功能学术交流会议”,1994年在天津召开了“第四届全国肺功能学术会议”,1997年中华医学会在西安召开了“第五届全国肺功能与呼吸监护学术会议”,2004年《中华结核和呼吸杂志》编委会在内蒙古包头市召开了“第六届全国肺功能(临床呼吸生理)学术研讨会”,2013年中华医学会呼吸病学分会肺功能专业组在广州召开了“全国肺功能学术会议",同时成立了中国肺功能联盟。

BMI

为制定运动处方提供依据冠心病的早期诊断

判定冠状动脉病变的严重程度及预后

发现潜在的心律失常和鉴别良性及器质性律失常活动平板试验

踏车试验

台阶试验

用于冠心病诊断,评定正常人和病情稳定的心脏病患者的心功能和体力活动能力,为制定运动处方提供依据

运动至特定的、低水平的靶心率、血压和运动强度为止

平板运动试验方案

运动试验前应禁食和禁烟3小时,12小时内需避免剧烈体力活动等

试验开始前

试验终止后

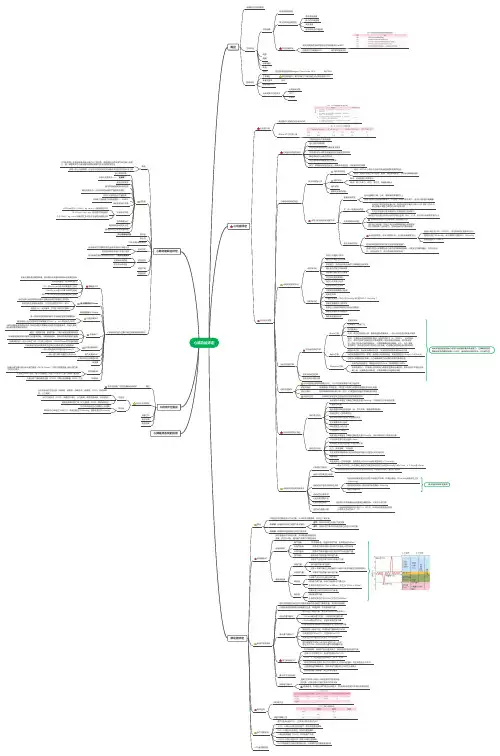

概述

肺容量测试

肺通气功能测试

临床应用

换气功能测试

通气/血流比值V/Q),正常成人静息状态为0.8 V/Q>0.8提示出现无效腔通气,例如肺血管阻塞等V/Q<0.8提示无效灌注,例如气道阻塞等。

一氧化碳弥散量(DLCO)评估肺换气功能适应症

最大摄氧量VO2max

代谢当量MET

无氧阈AT

乳酸无氧阈LAT

适应证与禁忌证

临床应用最广泛的亚极量运动测试

治疗前和治疗后的比较(肺移植、肺切除、肺减容术、肺康复、COPD、肺动脉高。

肺功能质量等级标准-概述说明以及解释1.引言1.1 概述肺功能质量等级标准是指对个体或群体的肺功能进行评估和分类的一套标准。

随着人们对健康的关注度不断提高,人们对肺功能的了解和关注也日益增加。

肺功能质量等级标准的出现,为医学研究、临床实践和个体健康管理提供了科学准则。

肺功能质量等级标准的制定过程经历了广泛的研究和讨论。

相关的专家和学者们通过对大量的肺功能数据进行分析和比较,结合人群调查和流行病学调查的结果,逐渐形成了一套科学、合理的肺功能质量等级标准。

肺功能质量等级标准的内容主要包括肺容量、肺通气功能、肺弹性、肺顺应性等多个方面。

这些指标通过一系列专业的检测方法和设备进行评估,可以客观地反映个体肺功能的健康状况。

肺功能质量等级标准的要点主要是根据各项指标的数据范围和变化趋势,将个体或群体的肺功能分为几个等级,从而形成对肺功能质量的科学评估体系。

通过肺功能质量等级标准的制定和应用,可以更好地了解个体或群体的肺功能状态,及时发现和预防一些潜在的肺部疾病。

同时,对于已经发生肺部疾病的个体,肺功能质量等级标准可以提供科学的指导,辅助医生进行治疗方案的选择和效果的评估。

展望未来,肺功能质量等级标准的发展将更加完善和细化。

随着科学技术的不断进步和医学研究的深入,将会有更多的指标被纳入到肺功能质量等级标准中,从而提高其科学性和可靠性。

同时,肺功能质量等级标准的应用范围也将扩大,不仅在医疗领域发挥作用,还可以应用于健康管理、体育运动等多个领域,为个体的身体健康提供更全面的评估和指导。

【1.2 文章结构】本文主要包括三个部分,分别是引言、正文和结论。

在引言部分,我们将概述本文的主题以及介绍肺功能质量等级标准的背景和目的。

首先,我们会简要介绍肺功能质量等级标准的概念和重要性,为读者提供一个初步了解。

同时,我们将明确本文的结构和目的,以指导读者阅读全文。

在正文部分,我们将详细探讨肺功能质量等级标准的制定过程、内容和要点。

肺功能检查报告篇1肺功能障碍分为通气功能障碍和换气功能障碍。

两种皆采用基于占正常预计值百分比的三级分类法:其中通气功能障碍分为阻塞性、限制性、混合性三种基本类型。

阻塞性通气功能障碍:气流呼出和/或吸入受限引起的病理生理状态。

FEV1 /FVC% pred < 92% 是阻塞性通气功能障碍的基本诊断标准;限制性通气功能障碍:肺扩张和/或回缩受限引起的病理生理状态。

FVC占正常预计值百分比( FVC% pred) < 80% 作为限制性通气功能障碍的定性诊断标准;混合性通气功能障碍:同时存在阻塞性和限制性通气功能障碍,即 FEV1 /FVC% pred < 92% 、FVC% pred < 80% ,VC、TLC、FRC、RV 下降具有重要辅助诊断价值。

肺功能检查报告篇2用力肺活量(呼气)FVC也有称时间肺活量,是指最大吸气后,尽力尽快呼气所能呼出的最大气量。

一秒用力呼气容积FEV1最大深吸气后做用力呼气,第一秒呼出的气体的容积为一秒用力呼气量,反映气道的阻塞程度。

一秒率FEV1/FVC临床上一般认为,在阻塞性通气障碍早期,FEV1首先降低,而FVC不降低,此时应用FEV1/FVC可较敏感地反映早期气流的阻塞,FEV1/FVC小于下限值则有慢阻肺高风险。

呼气峰值流量PEF是指在最大用力呼气过程中,呼出气体流量的瞬间最大值,临床上常用检测气道阻塞的指标。

吸气峰值流量PIF是指在最大用力吸气过程中,吸入气体流量的瞬间最大值,与MIP呈线性相关。

最大呼气压力MEP最大呼气压力的大小体现呼气肌力量,当MEP<60cmH2O时,说明患者无法通过咳嗽有效清除痰液。

最大吸气压MIP最大吸气压力高低代表吸气肌所能举起的重量大小。

当MIP绝对值<30%正常预计值时,易出现呼吸衰竭。

最大呼气中段流量MMEF也可以表示为MMEF75/25或FEF25%~75%,表示用力呼出25%~75%肺活量时的平均呼气流速。

最大自主通气量MVV表示1分钟内的最大通气量。

肺动脉分支分级-概述说明以及解释1.引言1.1 概述概述是文章引言部分的第一小节,用于介绍文章的主题和目的。

在本篇长文中,概述部分将主要描述肺动脉分支分级的研究背景和意义。

以下是可能的概述内容:在心血管领域,肺动脉分支分级作为重要的解剖学和临床研究领域,一直备受关注。

肺动脉分支是将心脏泵出的氧合血输送到肺部的主要通道,它的分支分布及结构对于肺功能和整体循环起着至关重要的作用。

通过了解肺动脉分支的分级情况,我们可以更好地认识肺血流的供应情况,及时发现和诊断与肺循环相关的疾病,指导临床治疗和手术操作。

然而,当前对肺动脉分支的分级研究尚存在一些问题和争议。

现有的肺动脉分级方法在分类标准、可行性和准确性等方面存在一定的局限性,难以满足临床实践的需求。

因此,进一步研究和完善肺动脉分支分级方法至关重要。

本文旨在系统地总结目前肺动脉分支分级的研究成果,评估现有方法的优缺点,并展望未来肺动脉分支分级的发展方向。

通过对肺动脉分支分级的深入研究,我们将能够更加精确地了解肺动脉分支的结构和功能,为肺血管疾病的早期诊断、治疗和手术规划提供更可靠的依据。

通过本文的阐述和讨论,我们希望能够为相关领域的研究者提供有益的参考,并促进肺动脉分支分级方法的不断发展和应用,最终实现肺血管相关疾病的更加精确的诊断和治疗。

1.2 文章结构文章结构部分的内容可以包括以下方面:文章的结构是指整篇文章的组织和安排方式,包括各个章节的标题和顺序、各个部分的内容和关系。

本文的结构主要分为引言、正文和结论三个部分。

引言部分主要包括概述、文章结构和目的三个小节。

- 概述部分可以对研究领域进行简要介绍,例如肺动脉分支是人体心血管系统中的重要组成部分,对于心血管疾病的研究和治疗具有重要意义。

- 文章结构部分可以说明本文的整体结构和各个章节的内容,以引导读者对整个文章的整体框架有一个清晰的了解。

- 目的部分可以阐述撰写本文的目的,例如对已有的肺动脉分支分级方法进行总结和评价,并对未来的肺动脉分支分级方法做出展望。

肺功能分类

肺功能是指肺部在呼吸过程中的各项功能表现,包括通气功能、换气功能和呼吸机械功能。

根据不同的指标和测试方法,肺功能可以进行分类和评估,以便更好地了解肺部的健康状况和疾病情况。

一、通气功能

通气功能是指肺部对空气的通畅程度和通气量的大小。

常见的通气功能指标有肺活量、用力肺活量、呼气峰流速等。

1. 肺活量是一次最大吸气后的最大呼气量,是评价肺部通气功能的重要指标。

正常成年人的肺活量可达到3-6升,男性一般高于女性。

肺活量的减少可能与肺部疾病、肺部感染、肺功能障碍等有关。

2. 用力肺活量是在最大吸气后进行最大力气排气的量,可以用来评估肺部的排气能力。

正常情况下,用力肺活量应大于或等于肺活量。

用力肺活量的减少可能与肺部弹性降低、气道阻力增加等因素有关。

3. 呼气峰流速是评估气道通畅度和排气速度的指标,常用于慢性阻塞性肺疾病(COPD)的评估。

呼气峰流速的减低可能与气道狭窄、气道阻力增加等有关。

二、换气功能

换气功能是指肺部对氧气和二氧化碳的交换能力。

常见的换气功能指标有肺泡通气量、肺泡弥散功能等。

1. 肺泡通气量是指单位时间内肺泡中气体的交换量,是衡量肺部换气能力的重要指标。

肺泡通气量的减低可能与肺部弹性降低、肺泡

表面积减少、肺容积减小等有关。

2. 肺泡弥散功能是指肺泡膜对氧气和二氧化碳的扩散能力,是评估肺部换气功能的重要指标。

肺泡弥散功能的减低可能与肺泡膜厚度增加、肺泡膜表面积减少、肺泡膜通透性降低等有关。

三、呼吸机械功能

呼吸机械功能是指肺部在呼吸过程中的力学特性和力量的表现。

常见的呼吸机械功能指标有肺顺应性、呼吸系统阻力等。

1. 肺顺应性是指肺部对容积变化的敏感性,是评估肺部弹性的指标。

肺顺应性的减低可能与肺部纤维化、肺水肿、肺不张等有关。

2. 呼吸系统阻力是指肺部呼气和吸气过程中气流受到的阻力大小。

呼吸系统阻力的增加可能与气道狭窄、气道阻塞等有关。

肺功能可以根据不同的指标进行分类和评估,包括通气功能、换气功能和呼吸机械功能。

通过对肺功能的评估,可以更好地了解肺部的健康状况和疾病情况,为临床诊断和治疗提供参考依据。

因此,定期进行肺功能检测对于保持呼吸系统的健康非常重要。