桂林抗战时期文艺期刊翻译活动与文学创作的互动研究

- 格式:doc

- 大小:19.00 KB

- 文档页数:4

《时与潮文艺》与抗战时期的文学翻译

文艺期刊的蓬勃,是现代中国文坛的一个醒目现实。

它们对译介取积极的姿态并努力实践,在译介运动中推波助澜。

而文学翻译也像文学创作一样,常受译者自身文化环境和文学观念的影响和制约,使译作打上译入语文化的烙印,负载着译入语时代文化的意蕴。

因此从期刊的译介入手,去探讨译介文学背后所蕴涵的时代文学的意蕴,将能更近的触摸到时代文化的特质。

基于此,本文以抗战时期在重庆出版的《时与潮文艺》作为研究对象。

从“期刊的发行”、“专号”、“名著评介”、“名著节译”、“作家研究”、“作品译介”等方面分析它在翻译文学上的特点,并把这些特点放置在整个四十年代重庆翻译文学的背景下,找出《时与潮文艺》与《文学月报》、《文学新报》、《法国文学》、《世界文艺季刊》等同时期其他文艺刊物在译介上的同和异,并着重考察不同的方面。

从而得到《时与潮文艺》在翻译反法西斯类作品时,也在思索这类作品的艺术表现形式;在引介西方现代主义创作时,也在强调即使是关注内心的创作也应该植根于现实的土壤之中的独特性。

再从《时与潮文艺》所处的外部环境——“沙磁文化区”、期刊的发行人——“时与潮社”、主要撰稿人——“中大”人等方面分析造成这些独特性的原因。

并通过对这些原因的分析来探讨整个大后方文化的特质。

桂林文化城与抗战时期文学生态佘爱春对抗战时期的中国来说,被誉为“独特的历史现象”①的桂林文化城无疑是一个独特的存在。

它既是抗战时期国统区的一个政治、文化“特区”,一个多元政治文化力量的交汇地带和对立性的政治、文学话语的缓冲空间;又是一个抗战文学多元共生、互动共存的文学生态空间。

它不仅是一个最为典型的文化界、文学界抗战民族统一战线场域,也是一个“不分长幼尊卑、不分信仰、不分民族、不分社会制度和意识形态的人士结成的广泛的国际反法西斯统一战线”②的文化空间。

从1938年10月广州、武汉沦陷至1944年9月桂林大撤退六年时间里,它始终高举着爱国主义、民族主义和团结抗战的大旗,以蓬勃兴盛的文化出版事业、厚实丰硕的文学艺术成就和高潮迭起的抗战文化运动,为中国抗战文化史和抗战文学史谱写出了璀璨耀眼的华美篇章。

政治、文化中心的西移,文化、文学据点星散各地是抗战时期中国最为显著的特点。

除了抗战初期出现的武汉、广州、上海等几个据点外,进入抗战相持阶段后,文化和文艺重心点更呈现出星罗棋布的态势,先后出现了重庆、桂林、延安、昆明、金华、上海、香港、永安、曲江等多个文化、文艺据点和重心点。

茅盾在当时就指出:“事实,今天的中国文坛已形成了好几个重心点,重庆是一个,而桂林,延安,昆明,金华,乃至上海,也都是其中之一。

”③而作为“西南文化中心”的桂林,因其特殊的政治、地理、人文等因素,成为当时仅次于政治中心重庆的最为典型和独特的一个,被誉为抗战“文化城”。

当时的桂林政治环境较为宽松自由,文化人云集而至,抗日救亡运动轰轰烈烈,抗战文化事业空前繁荣,呈现出一片勃勃生机的蓬勃气象。

其中尤以文艺最为突出,成绩最为显著,堪称大后方文坛重镇;与重庆文坛一起,构成了“中国抗战文学的主干”④,对大后方抗战文学以及中国抗战文学的发展起到了举足轻重的作用,具有独特的文学史价值、意义与贡献。

一、宽松自由的政治文化环境桂林文化城为抗战文学提供了较为宽松而自由的政治文化环境。

《创作月刊》研究①杨路宏②[内容提要]《创作月刊》1942年3月创刊于桂林,1943年初停刊。

该刊选稿严谨、广邀名家、追求完美,是桂林文化城颇受欢迎的文艺月刊。

《创作月刊》栏目设置灵活,所刊载作品内容丰富、风格多元,既有深沉蕴藉的抗战书写、沉重压抑的后方写真,也有对故乡亲人的温情追忆、对国民精神弱点的尖锐批判和对民族文化的理性反思。

《创作月刊》虽然仅出版7期,但因其所刊载的作品有较高的质量和分量,在抗战文学中占有不容忽视的一席之地。

[关键词]《创作月刊》抗战书写后方写真追忆怀思批判反思《创作月刊》1942年3月创刊于桂林,1943年初停刊,在10个月的时间里共出版7期,是抗战时期颇受读者欢迎的文艺月刊。

在中国现代文学史上,曾出现过三个《创作月刊》。

另外两份刊物分别是1931年在南京创办的《创作月刊》(漫铎主编)和1942年2月在重庆创办的《创作月刊》(洪涛主编)。

本文研究的对象是张煌在桂林创办的《创作月刊》。

一、《创作月刊》的筹备与出版《创作月刊》杂志于1942年3月15日在桂林创刊,16开本,每期80页左右。

主编是张煌,发行人是马扬生,出版者为现代出版社,由桂林华侨书店发行,第1期至第6期由三户图书社总经售,之后桂林华侨书店收回经售权,自行办理。

在《创作月刊》第1卷第6期刊登了一则桂林华侨书店的启事:“本刊原委托三户图书社总经售,自一卷六期起收回自行办理。

”1942年12月15日,《创作月刊》出版了第2卷第1期,这也是《创作月刊》在桂林出版的最后一期。

1943年初《创作月刊》因被查封而停刊。

《创作月刊》在桂林出版发行的时间仅10个月,共出版7期,其中,第1卷的第4期与第5期是合刊。

《创作月刊》第1①本文为2019年广西高校中青年教师基础能力提升项目"《创作月刊》与抗战时期桂林文化城文学生态研究"(项目编号:2019KY1158)成果。

②杨路宏,女,河南许昌人,文学硕士,桂林师范高等专科学校副教授,主要从事中国现当代文学与文化研究。

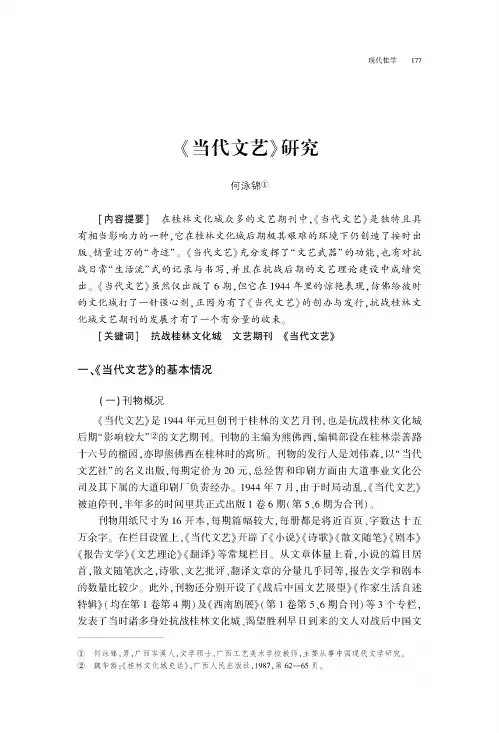

《当代文艺》研究何泳锦①[内容提要]在桂林文化城众多的文艺期刊中,《当代文艺》是独特且具有相当影响力的一种,它在桂林文化城后期极其艰难的环境下仍创造了按时出版、销量过万的“奇迹”。

《当代文艺》充分发挥了“文艺武器”的功能,也有对抗战日常“生活流”式的记录与书写,并且在抗战后期的文艺理论建设中成绩突出。

《当代文艺》虽然仅出版了6期,但它在1944年里的惊艳表现,仿佛给彼时的文化城打了一针强心剂,正因为有了《当代文艺》的创办与发行,抗战桂林文化城文艺期刊的发展才有了一个有分量的收束。

[关键词]抗战桂林文化城文艺期刊《当代文艺》一、《当代文艺》的基本情况(—)刊物概况《当代文艺》是1944年元旦创刊于桂林的文艺月刊,也是抗战桂林文化城后期“影响较大”②的文艺期刊。

刊物的主编为熊佛西,编辑部设在桂林崇善路十六号的榴园,亦即熊佛西在桂林时的寓所。

刊物的发行人是刘伟森,以“当代文艺社”的名义出版,每期定价为20元,总经售和印刷方面由大道事业文化公司及其下属的大道印刷厂负责经办。

1944年7月,由于时局动乱,《当代文艺》被迫停刊,半年多的时间里共正式出版1卷6期(第5、6期为合刊)。

刊物用纸尺寸为16开本,每期篇幅较大,每册都是将近百页、字数达十五万余字。

在栏目设置上,《当代文艺》开辟了《小说》《诗歌》《散文随笔》《剧本》《报告文学》《文艺理论》《翻译》等常规栏目。

从文章体量上看,小说的篇目居首,散文随笔次之,诗歌、文艺批评、翻译文章的分量几乎同等,报告文学和剧本的数量比较少。

此外,刊物还分别开设了《战后中国文艺展望》《作家生活自述特辑》(均在第1卷第4期)及《西南剧展》(第1卷第5、6期合刊)等3个专栏,发表了当时诸多身处抗战桂林文化城、渴望胜利早日到来的文人对战后中国文①何泳锦,男,广西岑溪人,文学硕士,广西工艺美术学校教师,主要从事中国现代文学研究艺理论发展的新观点、新主张,记录了抗战时期中国广大文艺工作者们艰苦卓绝的生存境况,见证了一次具有划时代意义的伟大文艺实践活动在桂林的诞生和蓬勃的发展,这些都是中国现代文学史珍贵的研究资料,具有较高的史料价值。

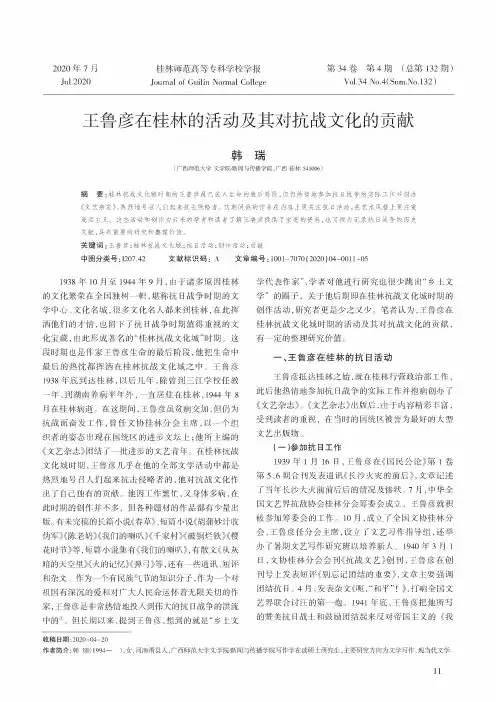

2020年7月Jul.2020桂林师范高等专科学校学报Journal of Guilin Normal College第34卷第4期(总第132期)Vol.34No.4(Sum.No.132)王鲁彦在桂林的活动及其对抗战文化的贡献韩瑞(广西师范大学文学院新闻与传播学院,广西桂林541006)摘要:桂林抗战文化城时期的王鲁彦虽已进入生命的最后阶段,但仍热情地参加抗日战争的实际工作并创办《文艺杂志》,热烈地号召人们起来抗击侵略者。

这期间他的作品在内容上更关注抗日活动,在艺术风格上更注重现实主义。

这些活动和创作为后来的学者和读者了解王鲁彦提供了宝贵的资料,也可视为记录抗日战争的历史文献,具有重要的研究和整理价值。

关键词:王鲁彦;桂林抗战文化城;抗日活动;创作活动;贡献中图分类号:1207.42文献标识码:A文章编号:1001-7070(2020)04-0011-051938年10月至1944年9月,由于诸多原因桂林的文化繁荣在全国独树一帜,堪称抗日战争时期的文学中心、文化名城,很多文化名人都来到桂林,在此挥洒他们的才情,也留下了抗日战争时期值得重视的文化宝藏,由此形成著名的“桂林抗战文化城”时期。

这段时期也是作家王鲁彦生命的最后阶段,他把生命中最后的热忱都挥洒在桂林抗战文化城之中。

王鲁彦1938年底到达桂林,以后几年,除曾到三江学校任教一年、到湖南养病半年外,一直居住在桂林,1944年8月在桂林病逝。

在这期间,王鲁彦虽贫病交加,但仍为抗战而奋发工作,曾任文协桂林分会主席,以一个组织者的姿态出现在国统区的进步文坛上;他所主编的《文艺杂志》团结了一批进步的文艺青年。

在桂林抗战文化城时期,王鲁彦几乎在他的全部文学活动中都是热烈地号召人们起来抗击侵略者的,他对抗战文化作出了自己独有的贡献。

他因工作繁忙,又身体多病,在此时期的创作并不多,但各种题材的作品都有少量出版。

有未完稿的长篇小说《春草》、短篇小说《胡蒲妙计收伪军》《陈老奶》《我们的喇叭》《千家村》《破铜烂铁》《樱花时节》等,短篇小说集有《我们的喇叭》,有散文《从灰暗的天空里》《火的记忆》《弹弓》等,还有一些通讯、短评和杂文。

166 桂学研究

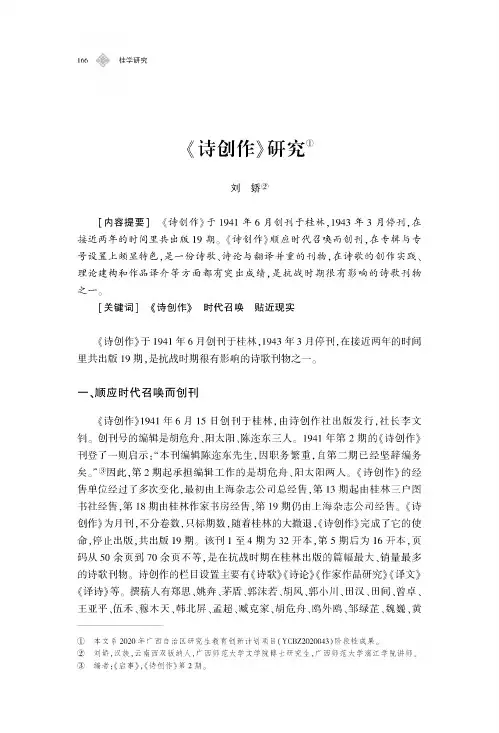

《诗创作》研究

①

刘娇②

[内容提要]

《诗创作》于1941年6月创刊于桂林,1943年

3月停刊,在

接近两年的时间里共出版19期。《

诗创作》顺应时代召唤而创刊,在专辑与专

号设置上颇显特色,是一份诗歌、诗论与翻译并重的刊物,

在诗歌的创作实践、

理论建构和作品译介等方面都有突出成绩,是抗战时期很有影响的诗歌刊物

之一。

[关键词

]

《诗创作》

时代召唤

贴近现实

《诗创作

》

于1941年6月创刊于桂林,1943年3

月停刊,

在接近两年的时间

里共出版19期

,是抗战时期很有影响的诗歌刊物之一。

一、顺应时代召唤而创刊

《诗创作

》1941年6月15日创刊于桂林,由诗创作社出版发行,

社长李文

钊。创刊号的编辑是胡危舟

、阳太阳、陈迩东三人。1941年第2期的《诗创作》

刊登了一则启示:“本刊编辑陈迩东先生,因职务繁重,自第二期已经坚辞编务 矣。”③因此,第2期起承担编辑工作的是胡危舟、阳太阳两人。《诗创作

》的经

售单位经过了多次变化,最初由上海杂志公司总经售,

第13期起由桂林三户图

书社经售,第18期由桂林作家书房经售,第19

期仍由上海杂志公司经售

。《诗

创作》为月刊,不分卷数,只标期数,随着桂林的大撤退,《诗创作》

完成了它的使

命,停止出版,共出版19期。该刊1至4

期为32开本,第

5期后为

16

开本

,页

码从50余页到70余页不等

,是在抗战时期在桂林出版的篇幅最大、销量最多

的诗歌刊物。诗创作的栏目设置主要有《诗歌》《诗论》《作家作品研究》《

译文

》

《译诗》等。撰稿人有郑思、姚奔、茅盾、郭沫若、胡风、郭小川、

田汉、田间、曾卓、

王亚平、伍禾、穆木天、韩北屏、孟超、臧克家、胡危舟、

鸥外鸥、邹绿芷、魏巍、黄

① 本文系2020年广西自治区研究生教育创新计划项目(YCBZ2020043)阶段性成果。② 刘娇,汉族,云南西双版纳人,广西师范大学文学院博士研究生,

广西师范大学漓江学院讲师

③ 编者:《启事》,《诗创作》第2期。现代桂学 167

桂林文化城的诗歌翻译特点黎敏【摘要】抗日战争期间,文人志士在桂林展开了规模空前的文化救亡活动,推动了的诗歌翻译的繁荣发展.该时期的诗歌翻译作品在原著来源、题材选择和译作特点等方面具有鲜明的时代特征,这些诗歌译作不仅丰富了我国文学宝库的内容,而且鼓舞了人民大众的抗战激情.【期刊名称】《河池学院学报》【年(卷),期】2017(037)003【总页数】5页(P124-128)【关键词】诗歌翻译;桂林文化城;特点;价值【作者】黎敏【作者单位】广西交通职业技术学院,广西南宁 530023【正文语种】中文【中图分类】I106.2抗战前的历史名城桂林,长居人口不足十万人,只有寥寥几所学校,仅桂海和唐文两所书局。

随着战争的爆发,势态的发展,1938年10月至1944年9月间桂林的人口迅速激增到了五、六十万,“聚集了全国文化人的三分之一”[1]305。

这些文人志士在此开展了轰轰烈烈的文化救亡活动,街头书店林立,巷尾机器隆隆,“出版发行了国统区80%的书刊”[2]2,使桂林成为了抗战舆论的前沿阵地,以“抗战文化城”而享誉全国、蜚声海外。

此间的文学翻译活动也空前繁荣,其中的诗歌翻译不仅促进了抗战诗歌的蓬勃发展,更是激起了民众的爱国热情,积极投身到抗日救亡、民族解放运动中。

1937年7月7日卢沟桥的炮声响起,日本帝国主义发动了全面侵华战争。

随着北平、上海、广州、武汉、香港等昔日经济、文化中心的相继沦陷,大批工业、文化机构和文化工作者向西南大后方撤离,桂林因其可进可退的交通枢纽地理优势和桂系当局相对开明的政治氛围和文化政策,留住了大部分抵桂的文人志士,只有小部分人继续转移到重庆、成都和昆明。

在桂林停留的学者、作家、艺术家、记者或在中共的领导下,或自发地开展形式多样的文化救亡活动,他们积极从事小说、诗歌、戏剧、音乐等文艺形式的创作和译介活动,既表达自己反对战争、追求和平的意愿,又激发民众反抗压迫、投身战斗的热情。

基于此历史机缘,桂林在短短几个月内便发展成为西南大后方的文化中心,被冠以“抗战文化城”的美名。

抗战时期“桂林文化城”的文学生产

佘爱春

【期刊名称】《《中国现代文学论丛》》

【年(卷),期】2012(000)001

【摘要】报纸副刊、文学期刊和文学出版等文学生产机制,在桂林文化城文学生产中占据着决定性的地位。

它们以自己独特的方式为桂林抗战文学提供了广阔的生产和传播空间,展现了桂林抗战文学由毛坯状作品到精品佳作.再到文学经典化的过程,和一些作家由无名到出名再到知名的成长历程,共同建构了桂林文化城绚烂多姿的文学景观。

【总页数】16页(P169-184)

【作者】佘爱春

【作者单位】[1]玉林师范学院文学与传媒学院

【正文语种】中文

【中图分类】I206.6

【相关文献】

1.抗战时期旅桂人士对广西人文的认识r——抗战桂林文化城研究系列论文之三[J], 黄伟林

2.抗战时期桂林文化城音乐舞蹈述略--桂林文化城研究系列论文之一 [J], 黄伟林

3.抗战时期桂林文化城美术活动述略--桂林文化城研究系列论文之二 [J], 黄伟林

4.抗战时期巴金在桂林的文学活动——抗战桂林文化城系列论文之十一 [J], 黄伟

林

5.抗战时期桂林文化城音乐批评萌芽 [J], 王璐; 水利

因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

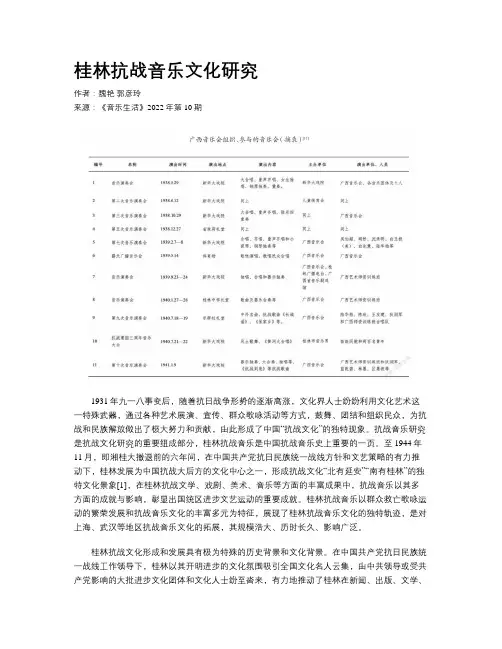

2021/04桂林文化城时期《音乐与美术》期刊抗战美术研究文/吴国伟[广西艺术学院]【摘要】桂林文化城时期,《音乐与美术》刊载了大量美术作品与文论,唤醒了广大民众的民族意识,激发了全民抗战救国的爱国热情,推进了美术的大众化、民族化进程。

美术家以笔墨为武器,为抗战呐喊,在文论中流露出的社会责任意识,对于当今美术工作者勇于担当社会责任、肩负历史使命具有重要的现实意义和历史启迪意义。

【关键词】桂林文化城;抗战美术;音乐与美术抗日战争全面爆发后,1938年10月,广州、武汉相继沦陷,作为大后方的桂林成为了西南一带政治、军事、文化的重心。

“随着大批进步文化人相继聚集桂林,抗日文化运动空前高涨,抗战救亡文艺活动蓬勃发展,文化、新闻、出版事业的勃兴,使桂林获得抗日救亡‘文化城’的美誉。

”①“据不完全统计,当年客桂的较知名的画家,就达二百五十多名,几乎集全国画坛高手于一地,其中包括著名的美术家徐悲鸿、张大千、丰子恺、赵少昂、关山月、李桦、黄新波、叶浅予、廖冰兄、周千秋等。

”②期间,美术家们以笔墨为武器,积极投身于抗战,为桂林抗战文化运动和中国抗战事业作出了应有的贡献。

《音乐与美术》是由徐悲鸿主持成立的广西艺术师资训练班在桂林组织编写的期刊,是一份在抗战烽火中成长的刊物。

其出版发行与当时的社会背景有着密切的联系。

作为专业教育机构编写的刊物,它刊载了大量的抗战美术作品与文论,是桂林抗战文化城时期独特而重要的传播媒介,有效地推动了桂林抗战美术的传播与发展,在整个桂林抗战美术运动宣传中极具代表性。

本文通过对1940年至1942年《音乐与美术》刊登的抗战美术资料的挖掘、整理和梳理,从刊物的创刊发行,抗战美术作品、抗战美术文论刊载进行切入研究,从史料图例中分析其在抗战时期的主要作用和地位。

一、《音乐与美术》期刊述略据不完全统计,桂林文化城时期,在桂林正式发行的与美术相关的刊物(包括报纸美术副刊)大约有30多种,比较有影响力的主要有《时代艺术》《木艺》《战时艺术》《抗战画刊》和《音乐与美术》等。

龙源期刊网 http://www.qikan.com.cn 桂林抗战时期文艺期刊翻译活动与文学创作的互动研究 作者:蒋萍 来源:《青年文学家》2011年第14期

[基金项目]广西教育厅科研项目“桂林抗战时期文艺期刊翻译活动研究”课题成果,项目编号:200808LX398)

摘 要:桂林抗战时期文艺期刊翻译活动是丰富多彩的。通过对桂林抗战时期文艺期刊翻译活动的研究,可以让我们对那个时代的翻译活动有更清晰的把握,让我们更深刻地了解那个时代的社会、人文和思想,及其对后来社会发展、文学创作、翻译事业的影响。本文从文艺期刊入手,以作家秦似为例,对桂林抗战时期翻译活动与文学创作的互动进行了研究。

关键词:桂林抗战时期;文艺期刊;翻译;文学创作;秦似 作者简介:蒋萍,女(1973-),文学硕士,梧州学院外语系讲师,研究方向:英美文学。

一、引言 抗日战争时期的桂林,文化名人云集,抗日文化运动空前高涨,这期间,桂林的文化事业空前繁荣,最突出的表现为文人荟萃、人才济济。据统计,抗战时期在桂林活动的作家、学者、新闻工作者、剧作家、音乐家共有1000多人,其中闻名全国的近200人。这批文化人,作为桂林文化城的中坚力量,组成了一支强大的队伍,积极开展抗战文化运动。许多重要的作品在这里展出;许多重要的话剧在这里第一次上演;而出版和发行的著作、报纸和期刊,在全国堪称第一。“著名出版家赵家璧谈战时出版界状况时说:抗战时期的书刊,有80%是桂林出版的。” [1]4海内外不少专家、学者都非常关注桂林抗战时期文化的研究,在文学、戏剧、美术、音乐、教育、体育、新闻出版、自然科学、史学等方面取得了丰硕的成果。相比之下,对桂林抗战时期翻译活动的研究甚少,该领域基本上还是未开发的处女地,有待于关注翻译事业的人士去挖掘。

其实当时桂林文化城的翻译活动是非常活跃的,据统计,翻译出版的单行本共计177本;刊登有翻译作品的文艺期刊多达56种,作品达863件;还有无数其计的作品刊登在报纸上。为什么桂林抗战时期的翻译活动研究没有得到充分开展呢?究其原因,有一点是至关重要的。那就是从古至今“翻译”都没有得到足够的重视,从事翻译工作者的人也被贬为“翻译匠”,认为他们所从事的工作不值得一提,没有什么技术含量。因此,在这样的大背景下,翻译活动自然龙源期刊网 http://www.qikan.com.cn 得不到重视,对翻译活动的研究也就迟迟没有开展。在80年代,由于比较文学工作者和翻译界人士的共同努力,翻译才逐渐走入学者研究的视野,引起人们的关注,现已成为一门学科,其研究逐渐走向深入。桂林抗战时期的翻译活动也受到同样的礼遇。桂林抗战时期的翻译活动直到近年来才引起人们的关注,对其进行了专题研究。本文则试图从文艺期刊入手,以作家秦似为例,对桂林抗战时期翻译活动与文学创作的互动进行研究。

二、桂林抗战时期文艺期刊翻译活动简介 桂林抗战时期的翻译活动是丰富多彩的,丰富多彩的翻译活动受到了人们的关注。而文艺期刊凭借其独特的特点:周期短、价格低、内容丰富、发行量大,使其得以在抗战时期迅速发展。根据《抗战时期桂林文艺期刊目录索引》和《桂林文化大事记》进行整理,抗战8年期间,在桂林共出版的杂志达200多种,而在这200多种期刊中,就有56种刊登翻译作品,且刊登的数量庞大,达863件。《野草》、《人世间》、《文化杂志》、《文艺生活》、《诗创作》等杂志都刊登译作。而且,还发行了纯翻译外国文学的文艺杂志《文学译报》,以翻译为名的期刊《翻译杂志》,这在当时的中国是非常了不起的事情。文艺期刊还特意辟出专栏刊登翻译作品,有的还以“高尔基”、“惠特曼”等为名刊登专辑。在文艺期刊上登载作品的文体广泛,包括小说、诗歌、戏剧、报告文学、民间故事等。当时为文艺期刊提供译作的作家数量大,据粗略统计人数不下百人,其中包括胡仲持、穆木天、彭慧、巴金、秦似、何家槐等。众多译者在民族危难的历史时期,以顽强的精神,克服种种困难,翻译了一大批外国文学精品佳作。译介的作品涉及国家之多,文体之齐全,风格之多样,实属罕见。

桂林抗战时期文艺期刊翻译活动是如此的丰富多彩,我们没有理由不给予它应有的重视。对这段历史中文艺期刊翻译活动的研究,可以让我们对那个时代的翻译活动有更清晰的把握,让我们更深刻地了解那个时代的社会、人文和思想,及其对后来社会发展、文学创作、翻译事业的影响。因此,研究丰富多彩的桂林抗战时期文艺期刊翻译活动必须开展。本文的目的就在于通过对抗战时期桂林文艺期刊翻译活动与文学创作的互动研究,把以桂林为中心的抗战时期的广西的翻译活动以及翻译作品纳入到我国翻译文学的体系之中,重现桂林在抗战后期和重庆、昆明并重的文学翻译位置。

三、抗战时期国统区文学翻译的主要特点 在抗日救亡的危急关头,译介世界反法西斯文学成了国统区一个热点。据统计,抗战8年译介出版的外国文学作品达700多种,其中俄苏作品最多。苏联卫国战争(1941-1945)爆发之后,出现了俄苏文学译介的高潮。翻译苏联反法西斯文学的有曹靖华、戈宝权等翻译家。同时,俄国古典文学的译介成果也非常丰硕,普希金、托尔斯泰、契科夫、陀思妥耶夫斯基等名家的作品也都有了中译本。

其次,欧美国家的主要作家,如莎士比亚、狄更斯、海明威、马克·吐温、雨果、卢梭、大仲马等名家的主要作品都有了中译本。以美国文学为例,该时期译介的美国文学作品将近30种,例如德莱塞的《美国的悲剧》、《嘉莉妹妹》等,斯坦贝克的《愤怒的葡萄》、《月龙源期刊网 http://www.qikan.com.cn 亮下去了》、《人鼠之间》等,以及海明威的《战地钟声》、《第五纵队》、《蝴蝶与坦克》等等。这些译作对于提高中国作家的艺术表现力,促进中国民族新文学的发展,起到了重要作用。

四、秦似:“桂林抗日文艺运动中成长起来的作家” 秦似(1917-1986),原名王缉和,广西博白人。是我国著名的语言学家王力的长子。王家是一个世代读书的书香家庭,王缉和从小博览群书,童年时就显露出了文学天赋。抗日战争爆发的1937年9月,王缉和考上了当年在梧州的广西大学化学系。从一开始,他就积极参加抗日救亡运动,并担任了广西大学学生会进步刊物《呼声》的主编。1938年,西大理工学院迁址桂林。国难当头,热血沸腾的他已不能安心书斋读书,便投身轰轰烈烈的抗日救亡工作。

1940年2月,王缉和开始向在桂林的《救亡日报》投稿,从此署用“秦似”笔名。秦似的杂文显露出过人的才华和锋芒,自然引起了《救亡日报》主编夏衍的注意。爱才的夏衍便写信约秦似见面。1940年3月,秦似应约拜见了文学大师夏衍。1940年7月,“野草社”在桂林成立。1940年8月20日,《野草》创刊号问世了,编委有夏衍、聂绀驽、宋云彬、孟超和秦似。据秦似回忆,为了筹办刊物,夏衍约请其他四人聚会,商量刊物的名称、宗旨和办刊方针。夏衍提议刊物取名“短笛”或“野草”,前者寓有“短笛无腔信口吹”之义,后者不单“因袭鲁迅”,而是觉得在当时文禁森严、八股文风盛行的情况下“这个刊名可能给社会和文坛带来一点生气,引人略有所思”。大家赞成刊物取名为《野草》,宗旨是希望通过刊物内的作品替苦难的人民传达出一点抗议和心声。在那次聚会上,众人还决定《野草》以刊登短小、生动、泼辣的杂文为主。由于他们的杂文多采用谈天说地、借古论今等隐晦曲折的形式,便形成了《野草》外“软”内“刚”的特点。

秦似负责编辑部的日常工作,对刊物的编辑、出版、发行起了重要的作用。除“野草社”成员之外,郭沫若、茅盾、柳亚子等一大批现代文学泰斗都是《野草》的热心支持者和撰稿人。“《野草》作家群及桂林其他作家的杂文写作活动,构成了抗战时期国统区杂文创作的重要一翼。” [1]72《野草》创刊后,深受广大读者欢迎,发行量很快从三千份增加到一万份,最多时达到三万份。作为主编的秦似工作量十分繁重,既要筹集资金、应付编务、还要应对当局的打压……可他竟然还能另外主编了《野草丛书》,还与孟昌、庄寿慈等人创办和编辑了纯翻译外国文学的文艺杂志《文学译报》。根据《抗战时期桂林文艺期刊目录索引》的整理,在刊登翻译作品的文艺期刊当中,《文学译报》刊登的译作共计89篇,《野草》刊登的译作共计49篇,这两个期刊对外国优秀文学作品的译介发挥了重要的作用,这对于桂林的抗战文学,起到了极好的滋养作用。

“秦似是桂林抗日文艺运动中成长起来的作家。” [1]76秦似在20世纪30年代主要从事诗歌创作,1939年开始系统阅读《鲁迅全集》,为鲁迅的杂文所吸引,转而从事杂文写作。抗战时期的秦似与“野草社”其他前辈作家相比,是个血气方刚的青年,他的杂文尖锐泼辣,锋芒毕露,热情奔放,明快流畅,产生了积极的战斗作用。直接抨击弊政和陋习的匕首式短评构成了秦似杂文创作的主要部分,秦似较有特色的杂文,是刊登在《野草》上的《斩棘集》、《剪龙源期刊网 http://www.qikan.com.cn 灯碎语》、《吻潮微语》、《芝花小集》等,除此之外,他还出版了杂文集《感觉的音响》(1941)和《时恋集》(1943)。在翻译活动方面,秦似翻译了约翰·斯坦贝克的中篇小说《人鼠之间》(1942)并与庄寿慈合译了短篇小说集《饥民们的橡树》(1942)。20世纪40年代,约翰·斯坦贝克的作品在抗战时期的特殊年代背景下走进中国人的视野。他的主要小说《愤怒的葡萄》、《月亮下去了》和《人鼠之间》相继译介到中国。秦似的译本是比较早的版本。桂林抗战时期的创作与翻译活动,是秦似创作生涯中的重要阶段,亦留下了值得珍视的作品。

五、结语 抗战时期的中国从翻译的外国文学作品中,了解和认识了世界,对于投入抗日救亡、抗日民主运动,起着激励的作用。同时,这些译作滋养了中国的抗战文学, 充实着中国抗战文学的宝库,对于提高中国作家的艺术表现力,促进中国民族新文学的发展,起到了重要作用。通过对桂林抗战时期文艺期刊翻译活动与文学创作的互动研究,揭示了当时翻译活动的一个方面,并填补了对桂林抗战期间翻译活动的研究,同时让更多关注桂林抗战时期文学、文化的学者和人士投身到翻译活动的研究中,促进对桂林抗战时期翻译活动研究的发展。

参考文献: [1] 李建平.桂林抗战文艺概观[M].桂林:漓江出版社,1991. [2] 张珂.20世纪40年代斯坦贝克小说在中国译介述评[J].楚雄师范学院学报,2007年第22卷第7期.

[3] 桂林市政协文史资料委员会主编.抗战时期桂林文学活动[M].桂林:漓江出版社,1996. [4] 桂林市政府文化研究中心、桂林抗战文化研究会编.桂林抗战文化研究文集[M].桂林:广西师范大学出版社,1995.