阿里山纪行阅读题

- 格式:docx

- 大小:16.25 KB

- 文档页数:2

第十八课《阿里山纪行》同步训练1.下列加点字注音正确的一项是()A.莽莽..(mánɡ) 浓稠.(chóu)山岚(...lán)鱼鳖.(biē)B.堪.称(kān)风靡.(mí)谛.听(dì)静谧.(mì)C.茸茸..(rónɡ)幢.顶(chuánɡ)禅.悟(chán)纯粹.(cuì)D.雄踞.(jù)红桧.(huì)模.样(mú) 镶嵌.(qiàn)答案:C解析:A项中“莽”应读mǎnɡ; B项中“靡"应读mǐ;D项中“桧”应读ɡuì点评:此题考查重点字的字音辨析。

对汉字的认读,主要是形近字、多音字容易混淆读错,还有方言误读、习惯性误读都是常见的错误,形近字要注意部首的区别,学习和复习的过程中可以进行适当的分类整理.2.指出下列句子运用的修辞手法.a潭无鱼鳖,林无鸟兽。

( )b忽然间,我觉得,这不就是唐诗中所说的“入云深处亦沾衣”吗?( )答案:对偶|反问,引用解析:分析:此题是分析对偶、反问修辞手法的作用。

对偶是用字数相等、结构相同、意义对称的一对短语或句子来表达两个相对应或相近意思的修辞方式。

反问句就是用疑问的句式,表达肯定的观点.对照概念写出修辞。

点评:本题考查学生运用修辞手法的能力.能够正确运用修辞手法,关键在于要了解各种修辞手法的概念。

对偶是用字数相等、结构相同、意义对称的一对短语或句子来表达两个相对应或相近意思的修辞方式。

反问句就是用疑问的句式,表达肯定的观点。

3.分析下面句中加点字运用的妙处.虽是盛夏亭午时分,骄阳喷.焰,却透不进日光来。

答案:)“喷”是喷洒、喷射的意思,这里突出了骄阳似火的特点。

解析:分析:解答此题先要知道词语的本义,再结合语境分析语境义。

点评:此题考查词语在语境下的含义。

本着词不离句的原则4.试分析下列比喻句的表达效果。

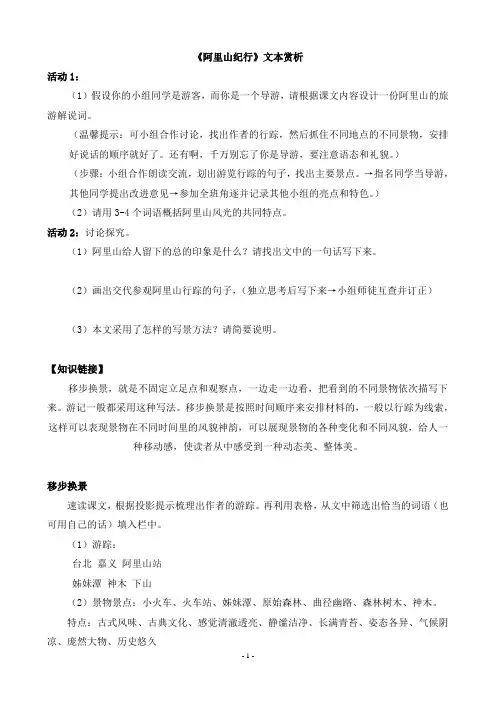

《阿里山纪行》文本赏析活动1:(1)假设你的小组同学是游客,而你是一个导游,请根据课文内容设计一份阿里山的旅游解说词。

(温馨提示:可小组合作讨论,找出作者的行踪,然后抓住不同地点的不同景物,安排好说话的顺序就好了。

还有啊,千万别忘了你是导游,要注意语态和礼貌。

)(步骤:小组合作朗读交流,划出游览行踪的句子,找出主要景点。

→指名同学当导游,其他同学提出改进意见→参加全班角逐并记录其他小组的亮点和特色。

)(2)请用3-4个词语概括阿里山风光的共同特点。

活动2:讨论探究。

(1)阿里山给人留下的总的印象是什么?请找出文中的一句话写下来。

(2)画出交代参观阿里山行踪的句子,(独立思考后写下来→小组师徒互查并订正)(3)本文采用了怎样的写景方法?请简要说明。

【知识链接】移步换景,就是不固定立足点和观察点,一边走一边看,把看到的不同景物依次描写下来。

游记一般都采用这种写法。

移步换景是按照时间顺序来安排材料的,一般以行踪为线索,这样可以表现景物在不同时间里的风貌神韵,可以展现景物的各种变化和不同风貌,给人一种移动感,使读者从中感受到一种动态美、整体美。

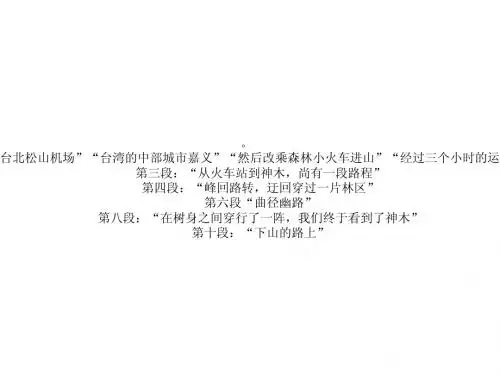

移步换景速读课文,根据投影提示梳理出作者的游踪。

再利用表格,从文中筛选出恰当的词语(也可用自己的话)填入栏中。

(1)游踪:台北嘉义阿里山站姊妹潭神木下山(2)景物景点:小火车、火车站、姊妹潭、原始森林、曲径幽路、森林树木、神木。

特点:古式风味、古典文化、感觉清澈透亮、静谧洁净、长满青苔、姿态各异、气候阴凉、庞然大物、历史悠久(3)按作者游踪投影阿里山风光图片。

(4)归纳什么叫“移步换景”:作者描写阿里山风光,用了“移步换景”的方法,你能结合我们刚才的学习说说什么是“移步换景”吗?学生各抒己见,在此基础上教师投示:所谓“移步换景”,就是不固定立足点和观察点,一边走一边看,把看到的不同景物依次描写下来。

游记一般都采用这种写法。

课后,我们要学着用这种方法写写我们美丽的校园。

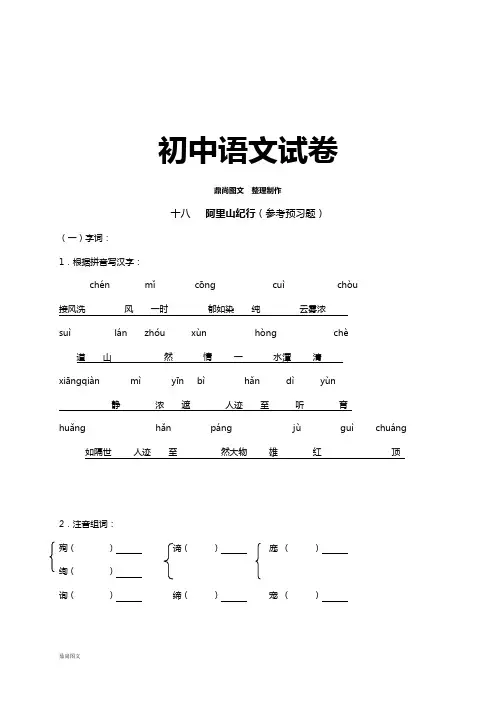

初中语文试卷 鼎尚图文 整理制作十八 阿里山纪行(参考预习题)(一)字词:1.根据拼音写汉字:ch én m ǐ c ōng cu ì ch òu 接风洗 风 一时 郁如染 纯 云雾浓 su ì l án zh óu x ùn h òng ch è 道 山 然 情 一 水潭 清 xi āngqi àn m ì y īn b ì h ǎn d ì y ùn 静 浓 遮 人迹 至 听 育 hu ǎng h ǎn p áng j ù gu ì chu áng 如隔世 人迹 至 然大物 雄 红 顶2.注音组词:殉( )谛( ) 庞 ( ) 绚( )询( ) 缔( ) 宠 ( )接风洗尘:风靡:何以:堪称:莽莽:山岚:恍如隔世:谛听:骤然:静谧:匹敌:八面威风:庞然大物:(二)填空:1.本文的体裁是,作者是代家文艺评论家。

2.本文按照顺序,通过移步的方法,形象地描绘了游览山所见的迷人风光,抒发了作者独特的感受,由衷地赞美阿里山的风光“”,赞扬人民的生态意识和利用生态发展的理念,含蓄地表达两岸人民的心“”起来的共同愿望。

3.本文的写作特点有:(1)运用的方法描写阿里山美丽的风光。

(2)语言富于音乐和美。

4.本文的明线是作者的,暗线是歌曲。

5.阿里山的标志和灵魂是。

(三)分析:1.找出表示作者行踪的短语或句子。

(提示:从上山到下山)(六点)2.作者进阿里山途中有何独特的感受?为什么会有这种感受?3.作者真正开始描写阿里山的景色是从第几节开始的?4.第三节在文中的作用是什么?5.在描写阿里山风景时,文中一共描写了四幅画,请你分别用四字短语概括一下。

6.作者游览阿里山的最终目标是什么?作者用了哪两句话把读者一步一步地吸引到这个目标上来?7.在写“进山途中”、“深山深处”、“见到神木”时,作者各抓住景物的什么特征描写阿里山风光的?8.阿里山是台湾著名的风景区,作者认为阿里山的风光如何?具体有哪些特征?9.为什么说神木是阿里山的“标志和灵魂?”(三点)10.阿里山的森林是“未加砍伐的原始森林”,一切都是原生态的,这反映了台湾人民的什么意识?台湾人民利用阿里山的的“原生态”的特点,把阿里山变成了著名的游览胜地,这又反映了台湾人的什么意识?11.本文按时间顺序记叙了一天内游览阿里山的全过程。

云南省昆明三中、滇池中学2013-2014学年八年级上学期期末考试语文试题(卷面满分:100分;考试时间:120分钟)一、积累与运用(共20分)1.给下列词语中加点的字注上拼音。

(2分)中国方块字的魅力无穷,余光中先生以深邃的目光,通过对汉字的立意分析,从一个新颖的角度拓开中文的迷人之处。

那一个个看似固执呆板的方块字竟然能组合成如此美丽的意境,在令人感叹仓颉的智慧的同时也感叹汉字的伟大。

中国人借助方块字,宣泄自己的感情、抒发自己的抱负,发而为言,著之为文,绵延不绝流淌成为中国的文化长河,陶成精品,冶成箴言,铸就了巍巍的中华魂魄。

①深邃)②新颖()③冶成箴言()④魂魄()2.下列词语中有4个错别字,请把它们找出来并加以改正。

(2分)千锤百炼毛骨悚然故弄悬虚退避三舍受益非浅无精打采如火如茶司空见惯人迹罕至陈词烂调3.下面一段话中有两处语病,请找出来,并作修改。

(2分)①学生书写水平逐渐下降的问题,引起了全社会的广泛关注。

②中考和高者评卷已经采取了对字迹潦草的试卷酌情扣分。

③一项网上调查结果显示,大部分人支持这一做法。

④认为这样做就有可能防止改善学生书写质量差的状况。

第句,修改:第句,修改:4.互联网上的论坛是网名发表感言的地方。

昆明教育网的“文学论坛”准备向大家征集“我最喜欢的名著”阅读感言,请你以《钢铁是怎样炼成的》为例,写上几句感言。

(注意:不一定要在句式上模范示例,关键在于谈出自己的真实感受。

)(2分)示例:初读《骆驼祥子》,觉得故事好玩;再读,看到了他挣扎的痛苦,看到了他在困苦中走向堕落的无奈。

我的理解在加深,对祥子的同情和怜悯也在加深。

我真想走进小说,帮他一把。

名著:《钢铁是怎样炼成的》感言:5. 口语交际及综合探究(共4分)新学期开学时,滇池中学准备在八年级学生中举行一次“文字——中华之魅力”的书法比赛活动,消息一出,同学们跃跃欲试。

(1)如果你是这次活动的主持人,在此比赛开始时你准备做怎样的开幕致辞?(2分)(2)许多汉字在开始形成的时候都有其一定的道理和根据。

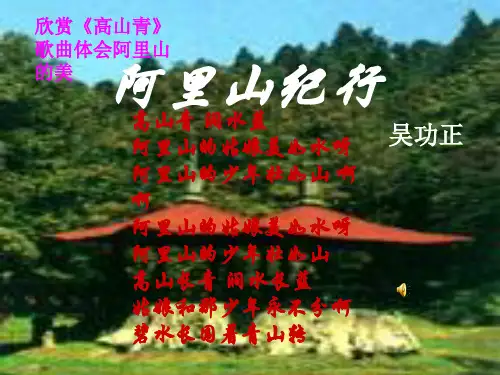

《阿里山纪行》我前往台湾时,第一个计划就是去阿里山。

阿里山以其壮丽的自然景观和丰富的历史文化而闻名。

当我踏上山顶时,被眼前的美景所震撼。

阿里山的日出和云海是这座山脉的最佳特色之一。

每天清晨四点左右,游客们会集聚在山顶上准备欣赏美丽的日出。

我也加入了他们的行列,站在海拔高度超过两千米的山顶上,准备一睹这一奇观。

当太阳冉冉升起时,从山的远处升起的云海令人屏息。

白茫茫的云朵不断流动着,好像在大自然的舞台上尽情表演。

整个山脉都被无尽的云海所包围,形成了壮丽的景象。

此时,我感受到了内心的宁静和平和。

除了日出和云海,阿里山还有许多令人愉悦的景点。

其中之一是神木群。

这些巨大的古老树木看起来非常宏伟,为这片山脉增添了一份神秘感。

一些树木已经存在了几百年,他们见证了阿里山的历史变迁。

站在这些古老树木旁边,我不禁想象着它们在过去所见证的一切。

漫步在阿里山的村庄里,我感受到了浓厚的台湾文化氛围。

当地居民非常友善热情,用温暖的笑容和我交谈。

他们向我介绍了当地的传统手工艺品和美食,我也品尝了许多当地特色小吃。

每一口美食都充满了当地的特色和独特的风味。

阿里山不仅有美丽的自然景观和丰富的文化体验,还有让人难以忘怀的火车旅程。

阿里山小火车是这片山脉的标志性交通工具,每天都有游客搭乘它去山脚下的小镇游玩。

我也参加了这次火车之旅,踏上了阿里山小火车的车厢。

通过窗户,我可以欣赏到美丽的山景和层层叠叠的茶园。

这次火车旅行让我感受到了旅途中的惬意和快乐。

离开阿里山时,我心里充满了对这座山脉的留恋和回忆。

阿里山为我提供了一次令人难忘的旅行体验,它不仅仅是一个旅游目的地,更是一个让人感受到生命力和自然之美的人间仙境。

我相信我会再次踏上阿里山,去探索更多它的魅力所在。

阿里山是台湾著名的旅游胜地,不仅以其壮丽的自然景观而闻名,还有许多富有历史文化的景点吸引着游客们的到来。

在我的阿里山纪行中,我还经历了一系列令人难忘的体验。

除了壮丽的日出和云海,阿里山还有许多令人叹为观止的自然景观。

《阿里山纪行》慧学篇一、积累运用(10分)1.下列加点字注音正确的一项是()(3分)A.莽莽.(máng)浓稠.(chóu)山岚.(lán)鱼鳖.( biē)B.堪.(kān)称风靡.( mí)谛.(dì)听静谧.( mì)C.茸茸.(róng)幢.(chuáng)顶禅.(chán)纯粹.( cuì)D.雄踞.(jù)红桧.(huì)模.(mú)样镶嵌.(qiàn)2.依次填入下列两句中横线处的语句,与上下文语句连贯的一组是( ) (3分)(1)连下数日雨,水势很猛,雪瀑从断崖腾滚而下,跌入弥漫着茫茫水气的深涧,。

我在对面的崖边站了片刻,襟前湿了一片。

(2)我回头看岳飞墓后面的栖霞岭,,保俶塔尖尖的塔顶直指云霄。

①真是浪沫激清,云奔雾涌②真是云奔雾涌,浪沫激散③郁郁葱葱,绿满天涯④绿满天涯,郁郁葱葱A.①③ B.①④ C.②③ D.②④3.下列句子没有语病的一句是( ) (4分)A.《水游》全书重要人物中至少有一打以上各有各的面目。

B.最初是作者出名全靠作品的力量,到后来是作品有名全亏作者的招牌。

C.该厂先后被评为上海市先进企业和二轻局文明单位,南市区政府连续五年授予该厂“重合同、守信誉”单位。

D.凡在本店购货满300元者,本店将惠赠一份精美的礼品。

二、阅读理解(10分)西湖漫笔雨中去访灵隐,一下车,只觉得绿意扑眼而来。

①道旁古木参天,苍翠欲滴,似乎飘着的雨丝儿都是绿的。

②飞来峰上层层叠叠的树木,有的绿得发黑,深极了,浓极了;有的绿得发蓝,浅极了,亮极了。

③在冷泉亭上小坐,真觉得遍体生凉,心旷神怡。

④亭旁溪水琮,平稳处碧澄澄的,流得急了,水花飞溅,如飞珠滚玉一般,在这一片绿色的影中显得分外好看。

西湖胜景很多,各处有不同的好处,即使一个绿色,也各有不同。

黄龙洞绿得幽,屏风山绿得野,九曲十八洞绿得闲。

阿里山纪行阅读及阅读答案“神木”遭雷劈,虽遭巨创,仍有一段还“依然拔地参天,八面威风,雄踞山间,无可匹敌”,表现了一种不屈的精神,因此,“它仍然是阿里山的标志、灵魂”。

下面给大家带来一些关于阿里山纪行阅读及阅读答案,希望对大家有所帮助。

阿里山纪行原文①满眼是未加采伐的原始森林。

潭无鱼鳖,林无鸟兽,偶或有如蝉、如蝇、如蚊的声音,侧耳谛听、分辨、捕捉,却又没有。

那是静谧的世界、净洁的世界,甚至可以说是禅的世界。

偶有人声也是悄悄的,舍不得打破山间的安宁。

同行者都在深深地吸气,仿佛要把整个阿里山的空气都吸进去,不再吐出来。

②山间的曲径幽路全被青苔染绿,茸茸的、毛毛的、濛濛的。

这是浓阴遮蔽下的青苔路,离开了那森森万树,离开了那浓浓团阴,决计长不出这么密、这么厚的青苔。

它真像一条条绿地毯,紧紧地贴在地表上、台阶上,甚或依附在树干上。

③森林恰似一片-,无边无际。

树木姿态各异,如幢顶,如伞盖,如古寺宝塔。

它们排列整肃,如孙武之军阵、秦皇之兵马。

树干都是湿漉漉的,已不知多少年浸在山间雾气之中了。

虽是盛夏亭午时分,骄阳喷焰,却透不进日光来。

我们身上也分明有点薄湿了。

忽然间,我觉得,这不就是唐诗中所说的“入云深处亦沾衣”吗?④在树身之间穿行了一阵,我们终于看到了神木。

它是台湾著名的红桧,木有香气,高达58米,胸径6.5米,可以说是罕见的庞然大物。

大就成了“精”,成了“神”。

它的树龄大约有三千年,被发现的历史也近一个世纪了。

这些或许是它被冠名为“神木”的原因吧。

同时,我也明白了,没有那无边无际的原始森林,是孕育不出“神木”这样的'树中巨子的。

⑤就在我抵台的前几周,一声焦雷,从神木贯顶而下,一劈为三,中间全成枯焦。

两段横卧地上,一段还站着。

即令受此巨创,被用碗口粗的钢索系在另几棵原始大树上,神木依然拔地参天,八面威风,雄踞山间,无可匹敌。

它仍然是阿里山的标志、灵魂。

问题一:1.选文作者通过移步换景,把阿里山一幅幅富有鲜明特征的画面呈现在读者眼前。

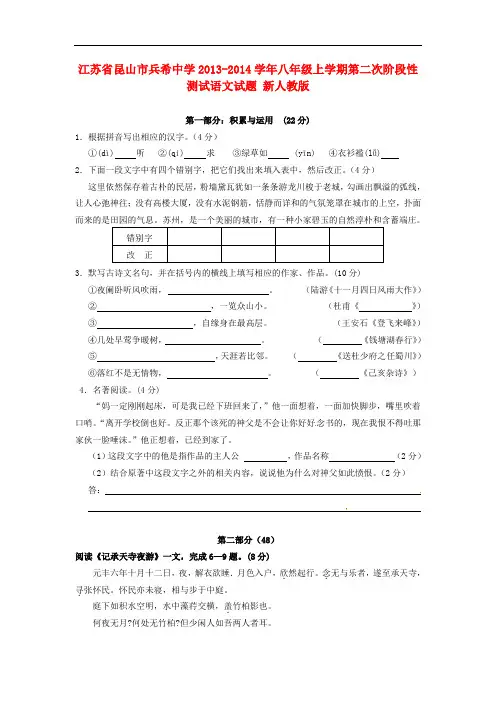

江苏省昆山市兵希中学2013-2014学年八年级上学期第二次阶段性测试语文试题新人教版第一部分:积累与运用 (22分)1.根据拼音写出相应的汉字。

(4分)①(dì) 听②(qí) 求③绿草如 (yīn) ④衣衫褴(lǚ) 2.下面一段文字中有四个错别字,把它们找出来填入表中,然后改正。

(4分)这里依然保存着古朴的民居,粉墙黛瓦犹如一条条游龙川梭于老城,勾画出飘溢的弧线,让人心弛神往;没有高楼大厦,没有水泥钢筋,恬静而详和的气氛笼罩在城市的上空,扑面而来的是田园的气息。

苏州,是一个美丽的城市,有一种小家碧玉的自然淳朴和含蓄端庄。

3.默写古诗文名句,并在括号内的横线上填写相应的作家、作品。

(10分)①夜阑卧听风吹雨,。

(陆游《十一月四日风雨大作》)②,一览众山小。

(杜甫《》)③,自缘身在最高层。

(王安石《登飞来峰》)④几处早莺争暖树,。

(《钱塘湖春行》)⑤,天涯若比邻。

(《送杜少府之任蜀川》)⑥落红不是无情物,。

(《己亥杂诗》)4.名著阅读。

(4分)“妈一定刚刚起床,可是我已经下班回来了,”他一面想着,一面加快脚步,嘴里吹着口哨。

“离开学校倒也好。

反正那个该死的神父是不会让你好好念书的,现在我恨不得吐那家伙一脸唾沫。

”他正想着,已经到家了。

(1)这段文字中的他是指作品的主人公,作品名称(2分)(2)结合原著中这段文字之外的相关内容,说说他为什么对神父如此愤恨。

(2分)答:第二部分(48)阅读《记承天寺夜游》一文,完成6—9题。

(8分)元丰六年十月十二日,夜,解衣欲睡.月色入户,欣.然起行。

念.无与乐者,遂至承天寺,寻.张怀民。

怀民亦未寝,相与步于中庭。

庭下如积水空明,水中藻荇交横,盖.竹柏影也。

何夜无月?何处无竹柏?但少闲人如吾两人者耳。

5.对下列句中加点词的解释哪一项不正确?(1分)()A.欣.然起行快乐 B.念.无与乐者想,想到C.寻.张怀民寻找 D.盖.竹柏影也大概6.用现代汉语翻译“怀民亦未寝,相与步于中庭”。

八(上)语文月考复习之《阿里山纪行》一、阅读《阿里山纪行》的节选部分,回答问题。

几乎在树身之间穿行,我们终于看到了神木。

它是台湾著名的红桧,木有香气,高达58米,胸径6.5米,能够说是罕见的庞然大物。

大就成了“精”,成了“神”。

其树龄约有三千年,被发现的历史近一个世纪了。

这些或许是它被冠名为“神木”的原因吧。

同时,我也明白了,没有那无边无际的原始森林,是孕生不出“神木”这样的树中巨子的。

就在我抵台的前几周,一声焦雷,从神木贯顶而下,一劈为三,中间全成枯焦。

两段横卧地上,一段还站着。

即令受此巨创,被用碗口粗的钢索系在另几棵原始大树上,依然拔地参天,八面威风,雄踞山间,无可匹敌。

它仍然是阿里山的标志、灵魂。

4.用四个字概括台湾著名的红桧被冠名为“神木”的原因。

答:________、________、________、________5.文中加粗的“约”和“或许”能否删去,为什么?答:____________________________________________________6.“神木”已遭雷劈,为什么“他仍是阿里山的标志、灵魂”?答:____________________________________________________7.于神木“巨创”中,作者发现了丰富、深邃的内涵,你是怎样理解的?答:____________________________________________________8.前文提到“不到神木,又何以能说到了阿里山,联系全文内容,你认为选文对表达中心有什么作用:答:___________________________________________________5.佳句赏析。

(1)山下尚是汗水津津,山间则是凉气侵人了。

那股凉气给人的感觉不在温度,而在穿肌透骨的力度。

突出凉气穿肌透骨的力度。

(2)树木姿态各异,如幢顶,如伞盖,如古寺宝塔。

作者连用三个________,写________、________,突出树木的“________”和“________”(3)它们排列整肃,如孙武之军阵、秦皇之兵马。

1.按照课文原文填空【小题1】__________,却话巴山夜雨时。

(李商隐《夜雨寄北》)【小题2】折戟沉沙铁未销,____________________。

(杜牧《赤壁》)【小题3】__________,飞鸟相与还。

(陶渊明《饮酒(其五)》)【小题4】更深月色半人家,。

(刘方平《月夜》)【小题5】__________,江春入旧年。

(王湾《次北固山下》)【小题6】龚自珍在《己亥杂诗》中表明,他载着“浩荡离愁”辞官还乡,仍关心国家的前途和命运的诗句是:,。

2.默写。

(每空一分,共9分)【小题1】关关雎鸠,。

(《诗经·关雎》)【小题2】__________,月涌大江流。

(杜甫《旅夜书怀》)【小题3】水至清则无鱼,。

(司马迁《东方朔传》)【小题4】__________,犹有花枝俏。

(毛泽东《咏梅》)【小题5】折戟沉沙铁未销,。

(杜牧《赤壁》)【小题6】,不求闻达于诸侯。

(诸葛亮《出师表》)【小题7】陆游的诗大多雄浑豪放,但也有抒写日常生活的清新之作,如他那首《游山西村》颔联“__________,”,就写山间水畔的景色,写景中寓含哲理,千百年来被人广泛传颂。

3.默写(5分)【小题1】__________,长河落日圆。

(王维《使至塞上》)【小题2】不畏浮云遮望眼,。

(王安石《登飞来峰》)【小题3】困于心衡于虑而后作,。

(《生于忧患,死于安乐》)【小题4】桃花源记》中“__________,”描写了桃花林的美丽景色。

1.阅读下面语段,回答问题。

(6分)每一个文字就像一朵花,但它只会在你最美的心情里摇yè芬芳。

心情沉重或者轻盈,文字之花就会开得娇艳或者黯淡。

你一瞬间的执念,都会改变文字之花开放的氛围和方向。

那里是天堂,也或者是地狱。

每一朵花,优雅而生,最后颓废着落入天堂。

每朵谢落的花,都如静谧的脸庞,安详而舒展。

每一个人也是在文字下盛开的花。

人把心隐藏在文字里,坚强抵御风雨,也寂寞忍受调零。

满眼是未加采伐的原始森林潭无鱼鳖……阅读部分(一)、阅读《阿里山纪行》节选部分,完成文后问题。

(8分)满眼是未加采伐的原始森林。

①潭无鱼鳖,林无鸟兽,②偶或有如蝉、如蝇、如蚊的声音,侧耳谛听、分辨、捕捉,却又没有了。

那是静谧的世界、净洁的世界,甚或禅的世界。

偶有人声也是悄悄的,舍不得打破山间的安宁。

同行者都在深深地吸气,仿佛要把整个阿里山的空气都吸进去,不再吐出来。

几乎在树身之间穿行,我们终于看到了神木。

它是台湾著名的红桧,木有香气,高达58米,胸径6.5米,可以说是罕见的庞然大物。

大就成了“精”,成了“神”。

其树龄约有三千年,被发现的历史也近一个世纪了。

这些或许是它被冠名为“神木”的原因吧。

同时,我也明白了,没有那无边无际的原始森林,是孕育不出“神木”这样的树中巨子的。

下山的路上,不知谁哼起《高山青》,“阿里山的姑娘美如水,”但整个游程却没有看到。

山中,树多人少,不知道阿里山的姑娘究竟在何方。

树密、阴厚,仿佛能揉出浓汁。

我只觉得,阿里山的风光美如画?6、神木为什么被称之为“神木”?(2分)____________________________________________________________________________ 7、你怎么理解划线句①,那些鱼、鸟、兽到哪里去了呢?(2分)________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 8、结合划线句②,说说作者当时的感受。

(2分)________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 9、作者没有见到阿里山的姑娘,他遗憾吗?阿里山的姑娘究竟在哪里呢?(2分)________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ (二)、阅读下面文段,然后回答问题(18分)(-)苏州园林栽种和修剪树木也着眼在画意。

《小石潭记》作业纸第一部分:1、请为下列加点字注音:佁.()然不动俶.()尔远逝参.()差.()披拂往来翕.()忽斗.()折蛇行悄.()怆.()幽邃犬牙差.()互寂寥.()无人2、根据拼音在括号里写出相应的词语:凛liè()翠màn()连zhuì()清chè()3、结合语境,解释词语:⑴从小丘西行百二十步。

(西:____________________)⑵闻水声,如鸣佩环,心乐之。

(乐:______________________)⑶皆若空游无所依。

(空:____________________)⑷斗折蛇行,明灭可见。

(斗:_________蛇:_________)⑸其岸势犬牙差互。

(犬牙:____________________)⑹寂寥无人,凄神寒骨。

(凄:_________寒:_________)4、结合语境,解释下列各组句子中的加点词语:A、⑴……下见小潭,水尤清冽。

(清:_______________)⑵以其境过清,不可久居……(清:_______________)B、⑴闻水声,如鸣佩环,心乐之。

(乐:_______________)⑵……似与游者相乐。

(乐:_______________)C、⑴潭中鱼可百许头……(可:_______________)⑵斗折蛇行,明灭可见。

(可:_______________)D、⑴……皆若空游无所依。

(游:_______________)⑵同游者:吴武陵……(游:_______________)5、把下列句子翻译为现代汉语:⑴青树翠蔓,蒙络摇缀,参差披拂。

译句:_____________________________________________________⑵潭西南而望,斗折蛇行,明灭可见。

译句:_____________________________________________________⑶以其境过清,不可久居,乃记之而去。

吴功正《阿里山纪行》阅读精选

一、阅读《阿里山纪行》选段,回答问题。

(8分)

峰回路转,迂曲穿过一片林区,眼前骤然一亮,出现一泓水潭。

它叫姊妹潭,传说曾有两姊妹一起在此投水殉情而亡。

这潭犹如山间一面明镜,清澈透亮,仿佛山林不是倒映潭中,而是与水潭镶嵌在一起,成了一幅倒置的水墨画。

满眼是未加采伐的原始森林。

潭无鱼鳖,林无鸟兽,偶或有如蝉、如蝇、如蚊的声音,侧耳谛听、分辨、捕捉,却又没有了。

那是静谧的世界、净洁的世界,甚至可以说是禅的世界。

偶有人声也是悄悄的,舍不得打破山间的安宁。

同行者都在深深地吸气,仿佛要把整个阿里山的空气都吸进去,不再吐出来。

山间的曲径幽路全被青苔染绿,茸茸的、毛毛的、濛濛的。

这是浓阴遮蔽下的青苔路,离开了那森森万树,离开了那浓浓团阴,决计长不出这么密、这么厚的青苔。

它真像一条条绿地毯,紧紧地贴在地表上、台阶上,甚或依附在树干上。

森林恰似一片汪洋,无边无际。

树木姿态各异,如幢顶,如伞盖,又如古寺宝塔。

它们排列整肃,如孙武之军阵、秦皇之兵马。

树干都是湿漉漉的,已不知多少年浸在山间雾气之中了。

虽是盛夏亭午时分,骄阳喷焰,却透不进日光来。

我们的身上也分明有点薄湿了。

忽然间,我觉得,这不就是唐诗中所说的“入云深处亦沾衣”吗?

几乎在树身之间穿行,我们终于看到了神木。

它是台湾著名的红桧,木有香气,高达58米,胸径6.5米,可以说是罕见的庞然大物。

大就成了“精”,成了“神”。

其树龄约有三千年,被发现的历史也近一个世纪了。

这些或许是它被冠名为“神木”的原因吧。

同时,我也明白了,没有那无边无际的原始森林,是孕生不出“神木”这样的树中巨子的。

就在我抵台的前几周,一声焦雷,从神木贯顶而下,一劈为三,中间全成枯焦。

两段横卧地上,一段还站着。

即令受此巨创,被用碗口粗的钢索系在另几棵原始大树上,依然拔地参天,八面威风,雄踞山间,无可匹敌。

它仍然是阿里山的标志、灵魂、胆汁。

下山的路上,不知谁哼起《高山青》,“阿里山的姑娘美如水”,但整个游程却没有看到。

山中,树多、人少,不知阿里山的姑娘究竟在何方。

树密、阴厚,仿佛能揉出浓汁。

我只觉得,阿里山的风光美如画。

1、你认为“山间的曲径幽路全被青苔染绿”中的“染”字用得好不好?为什么?

答:染字用得好,有一种动态的美感,给人以绿透了的感觉。

2、“如蝉、如蝇、如蚊”这三个词语的顺序为什么不能颠倒?既然这是“静谧的世界”,为什么还能听到这些声音呢?

这是按音量由大到小排列的,用比喻句写声音的若有若无。

之所以写听到声音是以声衬静。

3、第三段文字所写的青苔路与森林之间有什么关系?

文中写出了青苔的形状、密度、厚度和长度,从侧面写出了树林的茂盛、密不透光,茂密的树林是形成青苔的前提条件。

4、作者引用“入云深处亦沾衣”这句话的作用是什么?你还能另外选用一个与此意境相近的诗句吗?

引用诗句增强了全段的感染力和说服力。

远上寒山石径斜,白云生处有人家。

5、选文作者通过移步换景,把阿里山一幅幅富有鲜明特征的画面呈现在读者眼前。

请你根据提示,概括每幅画面的内容。

宁静的林区→→→拨地参天的神木。

6、联系上下文,简析作者为什么说“神木”是“阿里山的标志、灵魂”。

7、歌曲《高山青》在文中起到什么作用?

8、有人说,文章的重点写的是神木,有关原始森林的描写都是为写神木做铺垫的,你赞成这种说法吗?谈谈你的看法。