阿里山纪行习题

- 格式:doc

- 大小:42.00 KB

- 文档页数:6

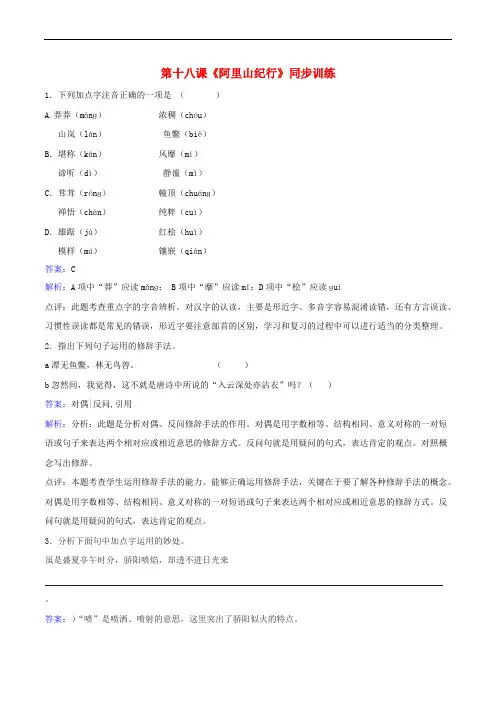

第十八课《阿里山纪行》同步训练1.下列加点字注音正确的一项是()A.莽莽..(mánɡ) 浓稠.(chóu)山岚(...lán)鱼鳖.(biē)B.堪.称(kān)风靡.(mí)谛.听(dì)静谧.(mì)C.茸茸..(rónɡ)幢.顶(chuánɡ)禅.悟(chán)纯粹.(cuì)D.雄踞.(jù)红桧.(huì)模.样(mú) 镶嵌.(qiàn)答案:C解析:A项中“莽”应读mǎnɡ; B项中“靡"应读mǐ;D项中“桧”应读ɡuì点评:此题考查重点字的字音辨析。

对汉字的认读,主要是形近字、多音字容易混淆读错,还有方言误读、习惯性误读都是常见的错误,形近字要注意部首的区别,学习和复习的过程中可以进行适当的分类整理.2.指出下列句子运用的修辞手法.a潭无鱼鳖,林无鸟兽。

( )b忽然间,我觉得,这不就是唐诗中所说的“入云深处亦沾衣”吗?( )答案:对偶|反问,引用解析:分析:此题是分析对偶、反问修辞手法的作用。

对偶是用字数相等、结构相同、意义对称的一对短语或句子来表达两个相对应或相近意思的修辞方式。

反问句就是用疑问的句式,表达肯定的观点.对照概念写出修辞。

点评:本题考查学生运用修辞手法的能力.能够正确运用修辞手法,关键在于要了解各种修辞手法的概念。

对偶是用字数相等、结构相同、意义对称的一对短语或句子来表达两个相对应或相近意思的修辞方式。

反问句就是用疑问的句式,表达肯定的观点。

3.分析下面句中加点字运用的妙处.虽是盛夏亭午时分,骄阳喷.焰,却透不进日光来。

答案:)“喷”是喷洒、喷射的意思,这里突出了骄阳似火的特点。

解析:分析:解答此题先要知道词语的本义,再结合语境分析语境义。

点评:此题考查词语在语境下的含义。

本着词不离句的原则4.试分析下列比喻句的表达效果。

第十八课《阿里山纪行》同步训练1.下列加点字注音正确的一项是()A.莽莽(mánɡ)浓稠(chóu)山岚(lán)鱼鳖(biē)B.堪称(kān)风靡(mí)谛听(dì)静谧(mì)C.茸茸(rónɡ)幢顶(chuánɡ)禅悟(chán)纯粹(cuì)D.雄踞(jù)红桧(huì)模样(mú)镶嵌(qiàn)答案:C解析:A项中“莽”应读mǎnɡ; B项中“靡”应读mǐ;D项中“桧”应读ɡuì点评:此题考查重点字的字音辨析。

对汉字的认读,主要是形近字、多音字容易混淆读错,还有方言误读、习惯性误读都是常见的错误,形近字要注意部首的区别,学习和复习的过程中可以进行适当的分类整理。

2.指出下列句子运用的修辞手法。

a潭无鱼鳖,林无鸟兽。

()b忽然间,我觉得,这不就是唐诗中所说的“入云深处亦沾衣”吗?()答案:对偶|反问,引用解析:分析:此题是分析对偶、反问修辞手法的作用。

对偶是用字数相等、结构相同、意义对称的一对短语或句子来表达两个相对应或相近意思的修辞方式。

反问句就是用疑问的句式,表达肯定的观点。

对照概念写出修辞。

点评:本题考查学生运用修辞手法的能力。

能够正确运用修辞手法,关键在于要了解各种修辞手法的概念。

对偶是用字数相等、结构相同、意义对称的一对短语或句子来表达两个相对应或相近意思的修辞方式。

反问句就是用疑问的句式,表达肯定的观点。

3.分析下面句中加点字运用的妙处。

虽是盛夏亭午时分,骄阳喷焰,却透不进日光来。

答案:)“喷”是喷洒、喷射的意思,这里突出了骄阳似火的特点。

解析:分析:解答此题先要知道词语的本义,再结合语境分析语境义。

点评:此题考查词语在语境下的含义。

本着词不离句的原则4.试分析下列比喻句的表达效果。

树木姿态各异,如幢顶,如伞盖,如古寺宝塔。

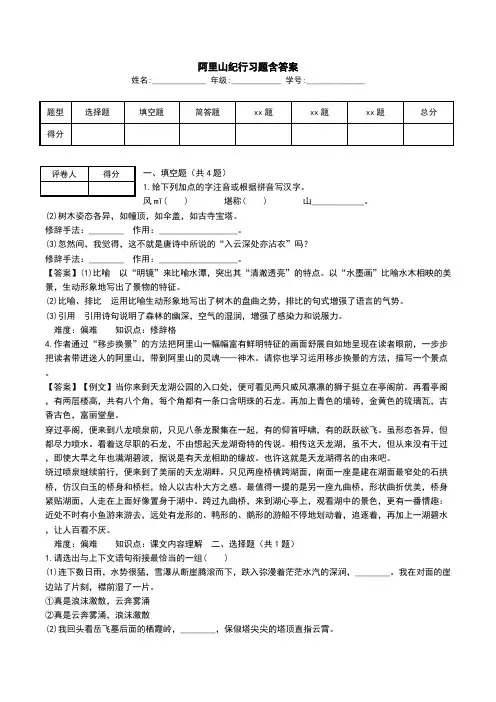

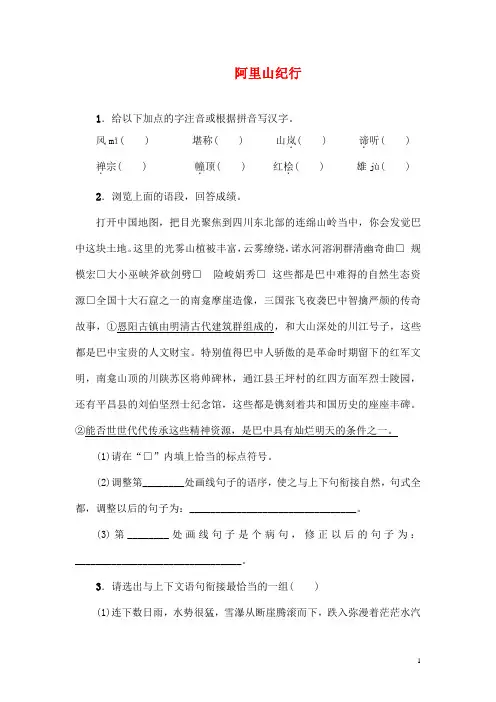

阿里山纪行习题含答案姓名:_____________ 年级:____________ 学号:______________一、填空题(共4题) 1.给下列加点的字注音或根据拼音写汉字。

风mǐ( ) 堪称( ) 山____________。

(2)树木姿态各异,如幢顶,如伞盖,如古寺宝塔。

修辞手法:________ 作用:__________________。

(3)忽然间,我觉得,这不就是唐诗中所说的“入云深处亦沾衣”吗?修辞手法:________ 作用:__________________。

【答案】(1)比喻 以“明镜”来比喻水潭,突出其“清澈透亮”的特点。

以“水墨画”比喻水木相映的美景,生动形象地写出了景物的特征。

(2)比喻、排比 运用比喻生动形象地写出了树木的盘曲之势,排比的句式增强了语言的气势。

(3)引用 引用诗句说明了森林的幽深,空气的湿润,增强了感染力和说服力。

难度:偏难 知识点:修辞格4.作者通过“移步换景”的方法把阿里山一幅幅富有鲜明特征的画面舒展自如地呈现在读者眼前,一步步把读者带进迷人的阿里山,带到阿里山的灵魂——神木。

请你也学习运用移步换景的方法,描写一个景点。

【答案】【例文】当你来到天龙湖公园的入口处,便可看见两只威风凛凛的狮子挺立在亭阁前。

再看亭阁,有两层楼高,共有八个角,每个角都有一条口含明珠的石龙。

再加上青色的墙砖,金黄色的琉璃瓦,古香古色,富丽堂皇。

穿过亭阁,便来到八龙喷泉前,只见八条龙聚集在一起,有的仰首呼啸,有的跃跃欲飞。

虽形态各异,但都尽力喷水。

看着这尽职的石龙,不由想起天龙湖奇特的传说。

相传这天龙湖,虽不大,但从来没有干过,即使大旱之年也满湖碧波,据说是有天龙相助的缘故。

也许这就是天龙湖得名的由来吧。

绕过喷泉继续前行,便来到了美丽的天龙湖畔。

只见两座桥横跨湖面,南面一座是建在湖面最窄处的石拱桥,仿汉白玉的桥身和桥栏,给人以古朴大方之感。

最值得一提的是另一座九曲桥,形状曲折优美,桥身紧贴湖面,人走在上面好像置身于湖中。

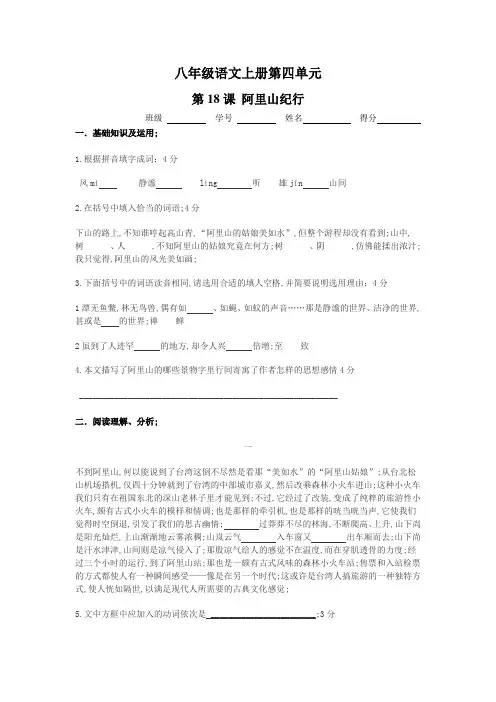

八年级语文上册第四单元第18课阿里山纪行班级学号姓名得分一.基础知识及运用;1.根据拼音填字成词:4分风mǐ静谧líng 听雄jīn 山间2.在括号中填入恰当的词语;4分下山的路上,不知谁哼起高山青,“阿里山的姑娘美如水”,但整个游程却没有看到;山中,树、人,不知阿里山的姑娘究竟在何方;树、阴,仿佛能揉出浓汁;我只觉得,阿里山的风光美如画;3.下面括号中的词语读音相同,请选用合适的填人空格,并简要说明选用理由:4分1潭无鱼鳖,林无鸟兽,偶有如、如蝇、如蚊的声音……那是静谧的世界、洁净的世界,甚或是的世界;禅蝉2虽到了人迹罕的地方,却令人兴倍增;至致4.本文描写了阿里山的哪些景物字里行间寄寓了作者怎样的思想感情4分___________________________________________________________二.阅读理解、分析;一不到阿里山,何以能说到了台湾这倒不尽然是看那“美如水”的“阿里山姑娘”;从台北松山机场搭机,仅四十分钟就到了台湾的中部城市嘉义,然后改乘森林小火车进山;这种小火车我们只有在祖国东北的深山老林子里才能见到;不过,它经过了改装,变成了纯粹的旅游性小火车,颇有古式小火车的模样和情调;也是那样的牵引机,也是那样的咣当咣当声,它使我们觉得时空倒退,引发了我们的思古幽情; 过莽莽不尽的林海,不断爬高、上升,山下尚是阳光灿烂,上山渐渐地云雾浓稠;山岚云气入车窗又出车厢而去;山下尚是汗水津津,山间则是凉气侵入了;那股凉气给人的感觉不在温度,而在穿肌透骨的力度;经过三个小时的运行,到了阿里山站;那也是一颇有古式风味的森林小火车站;售票和入站检票的方式都使人有一种瞬间感受——像是在另一个时代;这或许是台湾人搞旅游的一种独特方式,使人恍如隔世,以满足现代人所需要的古典文化感觉;5.文中方框中应加入的动词依次是 ________________________;3分6.“不到阿里山,何以能说到了台湾”要表达的主要意思是3分A.阿里山是台湾的一个部分;B.要到台湾必须先到阿里山;C.阿里山是台湾的代表和象征;D.不到阿里山,没人承认你到过台湾;7.这一段写森林小火车以及森林火车站,主要突出了的特点;3分8.这一段文字简略描写了上山途中所见的景物是和;4分9.“山下尚是阳光灿烂,上山渐渐地云雾浓稠;”主要是从角度写景;“山下尚是汗水津津,山间则是凉气侵人了;”主要是从角度描写了,这两句描写的主要作用是什么4分二三游华山贾平凹华山是天下名山,我在西安住了十多年了,却还没有去过一次;今年四月里,筹备了好些天,终于在一个天气清朗的日子去了;一到华阴,远远就看见华山了,矗立群山之上,半截在云里裹着,似露非露,像罩了一层神光灵气;趋着那个方向走去,越走越不见了华山,铁兽似的无名群山直铺了几里远的凉荫,树木一片一片的;偶尔从树林子里漫下一条河来,河里却全部没水,满是石头,大的如一间房的模样,小的也有瓮大的,盆大的,枕大的;颜色一律灰白,远远看去,在绿树林子之下,白花花的耀眼,像天地之间,忽然裸露了一条秘密,这便将我吸引过去;置身在那里,先觉得一河石头高高低低,密密疏疏,似乎是太杂乱了,慢慢地便看出它乱得有节奏,又表现得那么和谐;本是一片死寂的顽石,却充满了运动和生命,这使我惊奇不已,高兴得从这块石上跳上那块石头,从那块石上又看这块石头的阴、阳、明、暗,不停地在石隙之间跑出没,竟没有再往华山去,天到黄昏便返回了;到了五月,我又去一趟华山;直接搭车在桃下站下来,步行了七里赶到华山入谷口,忽见工业谷外有一处院落,很是好看,便抬脚进去,才知道这是华山下名叫“玉泉院”的寺庙;院内空寂无人,数十棵几搂粗的大树,全部遮了天日,树下的场地上,有着深深浅浅的绿,如铺了一层茸茸的地毯;坐上,仰头看见大阳在树梢碎纸片大的空隙激射,低眼看身下的绿,却并不是苔藓,是一种小得可怜的草,指甲盖般圆,裂五个七个瓣,伏地而生,中有数十个针尖大小的花蕊,嫩黄可爱;用手去抠草不能抠起,手却染成浅绿;这小草一棵挨着一棵,延续到草场边的斜砖栏上,几乎又生长在树的根部,如汗毛一般;我太喜欢这种环境了,觉得到了最好的地方,盘脚坐起,静静地听自己呼吸;忽见后边的朱红方格门推开了,出现几个游多;再看时,一条曲径,直从那边花坛旁通去,不知那里又有了什么幽境,只见那路面碎石铺成,光影落下,款款如在浮动;我就这么坐着,神静身爽,竟不觉几个小时过去,起来看天色不早,就又搭车返回西安;两次华山来,却未登山而归,友人都笑我荒唐,我只笑而不语;到了六月初,又邀我的一个学生再次去华山,终于进了谷口,逆一条河水深入;走了三里,本应再走十里便可上山了,河水却惹得我放慢了脚步,后来干脆就在水中列石上坐下;水很明净,河底石予清晰可见,脚伸进去,那汗毛上就显出一层银亮亮的小珠儿,在脚下形成无数漩涡,悠悠而去;青石板很多,水从上流过,腻腻的软着身子,但遇着一块仄石了,就翻出一朵雪浪花,或在下出现一个空轴儿的漩涡;河里没见到鱼,令我很遗憾,到了拐弯处,水骤起小潭,有几丈深的,依然能看到底;捡些小片石丢去,片石如树叶一样,先在水面上浮着飞,接着就没进水,左一漂,石一漂,自自在在好长时间才落水底;这么又玩了半天,学生催我赶路,我说:“回吧;”他有些疑惑了:“你这是怎么啦三次上华山,都半途而归”我说:“这就蛮够兴趣了;”学生说:“好的还在山上哩”我说:“是的,山下都这么好,山上不知更是有多好了;”学生便怨我身懒;我说:“不;要是身懒,我能年年想着来吗能在今年连来三次吗之所以几年里一直不敢动身,是听别人说得多了,觉得越好越不敢去看;如今来了三次,还未上山,便得了这许多好处,若再去山上,如何能再享用得了如今不去山上,山上的美妙永远对我产生吸引力;好东西不可一次饱享,慢慢消化才是;花愈是好,与人越亲近;狐皮愈美,对人越有诱力;但好花折在手了,香就没有了;狐皮捕剥了,光泽就没有了;”学生说:“那么,这是什么道理呢”我说:“天地大自然是知之无涯的,人的有限的知于大自然永远是无知,知之不知才要欲知;比如人之所以有性格,在于人与人的差异;好朋友之间有了矛盾,往往不在大事上,而在于小事上伤了和气;体育场上百米跑,赛的其实并不在于百米,而是一步的距离;屋内屋外,也不是仅仅只一门之隔吗可以说,大自然的一切奥秘,全在微妙二字,懂得这个道理,无事不可晓得,无时不产生乐趣和追求;”学生点头称是;两人一路返回;学生很乐道此游,要我下次上华山,一定要邀他同往,并要我将所说的道理写出送他;摘自贾平凹游记精选10.正如作者所言,大自然的奥妙,全在“微妙”二字,那么对于登山而言,其微妙之处是什么呢4分____________________________________________________________11.“好花折在手了,香就没有了;狐皮捕剥了,光泽就没有了”,你同意这种说法吗请从生活中举出实例加以阐述;5分___________________________________________________________12.“一条曲径,直从那边花坛旁通去,不知那里又有了什么幽境,只见那路面碎石铺成,光影落下,款款如在浮动;”下面诗句中创设的意境与上句相似的一项是4分A、开轩面场圃,把酒话桑麻; B.造化钟神秀,阴阳隔昏晓;C.几处早莺争暖树,谁家新燕啄春泥;D.曲径通幽处,禅房花木深;13.请用赏析关键词语的方法赏析句子;只选其中一句赏析4分⑴一到华阴,远远就看见华山了,矗立群山之上,半截在云里裹着,似露非露,像罩了一层神光灵气;____________________________________________________________⑵青石板很多,水从上流过,腻腻的软着身子,但遇着一块仄石了,就翻出一朵雪浪花,或在下出现一个空轴儿的漩涡;____________________________________________________________三.探究、写作以“校园的早晨”为内容写一个景物描写片断;要求以写景为主;参考答案1.略2.略3.略4.阿里山风景如画,山高林深,无比幽静;原始森林无边无际,形态万千;青苔密实浓厚,“神木”坚韧挺拔;作者不仅充分抒发了对如诗美景的赞叹之情,还表达了海峡两岸血浓于水的同胞之情;5.穿、漫、溢7.古朴8.林海、云雾9.视觉;触觉;山下山上温差极大,突出阿里山非常高大; 10.山下很美,山上应该更美;如今不去山上,就使山上的美妙像谜一样更具魅力; 11.略13.1如:“矗立”一词写出了华山的高峻,“裹”字采用拟人手法,将山头云雾缭绕,如仙境般美妙的特点突出表现了出来,并有情趣之美;2如:“软”字将水与石不同的质感写出来,透着一股调皮劲,“翻”字生动而准确,“雪”字表现了浪花的色彩美,一个“空”字使人产生美妙联想,语言美和形象美结合起来; 14.略。

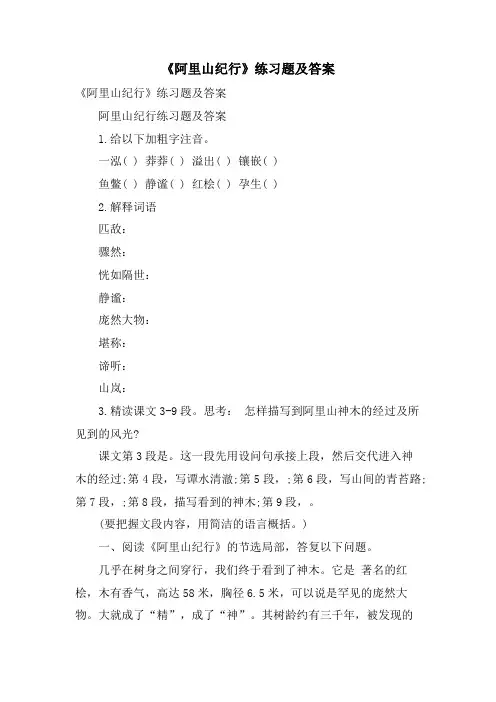

《阿里山纪行》练习题及答案《阿里山纪行》练习题及答案阿里山纪行练习题及答案l.给以下加粗字注音。

一泓( ) 莽莽( ) 溢出( ) 镶嵌( )鱼鳖( ) 静谧( ) 红桧( ) 孕生( )2.解释词语匹敌:骤然:恍如隔世:静谧:庞然大物:堪称:谛听:山岚:3.精读课文3-9段。

思考:怎样描写到阿里山神木的经过及所见到的风光?课文第3段是。

这一段先用设问句承接上段,然后交代进入神木的经过;第4段,写谭水清澈;第5段,;第6段,写山间的青苔路;第7段,;第8段,描写看到的神木;第9段,。

(要把握文段内容,用简洁的语言概括。

)一、阅读《阿里山纪行》的节选局部,答复以下问题。

几乎在树身之间穿行,我们终于看到了神木。

它是著名的红桧,木有香气,高达58米,胸径6.5米,可以说是罕见的庞然大物。

大就成了“精”,成了“神”。

其树龄约有三千年,被发现的历史近一个世纪了。

这些或许是它被冠名为“神木”的原因吧。

同时,我也明白了,没有那无边无际的原始森林,是孕生不出“神木”这样的树中巨子的。

就在我抵台的前几周,一声焦雷,从神木贯顶而下,一劈为三,中间全成枯焦。

两段横卧地上,一段还站着。

即令受此巨创,被用碗口粗的钢索系在另几棵原始大树上,依然拔地参天,八面威风,雄踞山间,无可匹敌。

它仍然是阿里山的标志、灵魂。

4.用四个字概括著名的红桧被冠名为“神木”的原因。

答:、、、5.文中加粗的“约”和“或许”能否删去,为什么?答:6.“神木”已遭雷劈,为什么“他仍是阿里山的标志、灵魂”?答:7.于神木“巨创”中,发现了丰富、深邃的内涵,你是怎样理解的'?答:8.前文提到“不到神木,又何以能说到了阿里山”,联系全文内容,你认为选文对表达中心有什么作用:答:(从语言的准确性上去品析。

围绕神木百折不挠的精神去领悟。

)二、阅读《冬季到台北来看雨》,答复以下问题。

①来时,便听说台北是个多雨的城市,尤其是冬季,雨下得更是非同凡响,为世界上许多城市所不能比。

【八年级】阿里山纪行检测试题(含答案和解释)a.莽莽(mán?)浓稠(chóu)山岚(lán)鱼鳖(biē)b.可说是(kān)红遍(mí)谛听(dì)静谧(mì)c.茸茸(rón?)幢顶上(chuán?)禅悟(chán)纯粹(cuì)d.跃居(jù)红桧(huì)模样(mú)镶嵌(qiàn)【解析】挑选c。

a项中“莽”音同mǎn?;b项中“靡”音同mǐ;d项中“桧”音同?uì。

2.分析下面句中加点字运用的妙处。

(1)虽就是盛夏亭午时分,骄阳喷焰,却透不进日光去。

______________________________________________(2)树密、阴厚,仿佛能够搓出来浓汁。

______________________________________________答案:(1)“擦”就是喷药、喷气的意思,这里注重了骄阳似火的特点。

(2)“揉”是揉捏的意思,这里形象地写出了树木繁茂、浓绿欲滴的特点。

3.表示以下句子运用的修辞手法。

(1)潭无鱼鳖,林无鸟兽。

()(2)忽然间,我真的,这不就是唐诗中所说的“入云深处亦区厄尚”吗?()(3)树木姿态各异,如幢顶,如伞盖,如古寺宝塔。

()答案:(1)对偶(2)质问提及(3)比喻修辞手法阅读“在树身之间穿行了一阵”至“它仍然是阿里山的标志、灵魂”,回答问题。

4.用四个字归纳台湾知名的红桧被冠名为“神木”的原因。

答:_____________________________________________【解析】融合选文中“木有香气,高达58米,胸径6.5米”,“它的树龄大约存有三千年,被辨认出的历史也将近一个世纪了”这些内容展开归纳。

答案:香、高、粗、久5.“神木”已遭到雷劈,为什么“它仍然就是阿里山的标志、灵魂”?答:_____________________________________________【解析】从遭到雷劈后的神木所展现出的外在气势磅礴和内在精神这两个角度思索。

苏教版初二下册语文《阿里山纪行》期末复习试题选择题下列加点字注音正确的一项是 ( )A.莽莽(mánɡ)浓稠(chóu)山岚(lán)鱼鳖(biē)B.堪称(kān)风靡(mí)谛听(dì)静谧(mì)C.茸茸(rónɡ)幢顶(chuánɡ)禅悟(chán)纯粹(cuì)D.雄踞(jù)红桧(huì)模样(mú) 镶嵌(qiàn)现代文阅读阅读下面的几段文字,完成文后的练习(一)下山的路上,不知谁哼起《高山青》,“阿里山的姑娘美如水”,但整个游程却没有看到。

山中,树多、人少,不知阿里山的姑娘究竟在何方。

树密、阴厚,仿佛能揉出浓汁。

我只觉得,阿里山的风光美如画。

【小题1】“不知谁哼起《高山青》”一句在文中有什么作用?________________________________________________________________________________________________【小题2】“整个游程”是指________________。

【小题3】“仿佛能揉出浓汁”中的“仿佛”是________________意思。

【小题4】作者在整个游程中并没有看到“美如水”的“阿里山姑娘”,为什么还要赞美“阿里山的风光美如画”?________________________________________________________________________________________________________________________________________________(二)西湖漫笔雨中去访灵隐,一下车,只觉得绿意扑眼而来。

①道旁古木参天,苍翠欲滴,似乎飘着的雨丝儿都是绿的。

②飞来峰上层层叠叠的树木,有的绿得发黑,深极了,浓极了;有的绿得发蓝,浅极了,亮极了。

《阿里山纪行》作业一、积累·整合1给加点的字注音。

风靡.()山岚.()堪.称()谛.听()红桧.()恍.如隔世()人迹罕.至()2.解释以下成语。

接风洗尘:风靡一时:庞然大物:3.本文描写了阿里山的哪些景物?字里行间寄寓了作者怎样的思想感情?答:4.品味言语,本文的言语富于音乐美和情韵美。

读以下句子,谈谈你对文章言语美的体会。

⑴潭无鱼鳖,林无鸟兽,偶或有如蝉、如蝇、如蚊的声音,侧耳谛听、分辨、捕获,却又没有。

那是静谧的世界、净洁的世界,甚或禅的世界。

偶有一人声也是悄悄的,舍不得打破山间的安静。

品味:这段文字运用了、、等多种修辞手法,交错使用整句和散句,构成了轻松、舒展、迂曲、鲜明的节奏,富有声感和音乐美。

“循声得情”,通过反复诵读,我们可以体会到作者对、、的世界的独特体验。

⑵森林恰似一片汪洋,无边无边。

其盘曲之势,如幢顶,如伞盖,又如古寺宝塔,真不知树躯有多少围、树身有多么高。

它们排列之整肃,如孙武之军阵,秦皇之兵马。

品味:这段文字用了个比方句,句式划一,结构匀称,节奏鲜明,和谐动听。

第一个比方,森林:“恰似一片汪洋”,是描述森林的;“如幢顶,如伞盖,又如古寺宝塔”,作者一连用三个比方,描写树木的盘曲之势。

这里连用助词“之”,不仅使句式划一,而且使文章足句足拍,起到调节音节的作用。

两个比方兼拟人古色古香,写出了森林,给森林以人格化。

5.课文开头陈述两岸人民各自最爱好的歌曲,说明什么?6.课文第7大节中援用的唐诗“入云深处亦沾衣”是出自哪位诗人的哪首诗?7.歌曲《高山青》在本文中起什么作用?二、拓展·运用浏览《阿里山纪行》的节选部分,回答成绩。

几乎在树身之间穿行,我们毕竟看到了神木。

它是台湾著名的红桧,木有香气,高达58米,胸径6.5米,可以说是罕见的庞然大物。

大就成了“精”,成了“神”。

其树龄约有三千年,被发觉的历史近一个世纪了。

这些或许是它被冠名为“神木”的缘由吧。

同时,我也明白了,没有那无边无边的原始森林,是孕生不出“神木”这样的树中巨子的。

《阿里山纪行》阅读习题及答案《阿里山纪行》阅读习题及答案阅读是运用语言文字来获取信息、认识世界、发展思维,并获得审美体验与知识的活动。

它是从视觉材料中获取信息的过程。

视觉材料主要是文字和图片,也包括符号、公式、图表等。

以下是小编精心整理的《阿里山纪行》阅读习题及答案,欢迎大家借鉴与参考,希望对大家有所帮助。

①满眼是未加采伐的原始森林。

潭无鱼鳖,林无鸟兽,偶或有如蝉、如蝇、如蚊的声音,侧耳谛听、分辨、捕捉,却又没有。

那是静谧的世界、净洁的世界,甚至可以说是禅的世界。

偶有人声也是悄悄的,舍不得打破山间的安宁。

同行者都在深深地吸气,仿佛要把整个阿里山的空气都吸进去,不再吐出来。

②山间的曲径幽路全被青苔染绿,茸茸的、毛毛的、濛濛的。

这是浓阴遮蔽下的'青苔路,离开了那森森万树,离开了那浓浓团阴,决计长不出这么密、这么厚的青苔。

它真像一条条绿地毯,紧紧地贴在地表上、台阶上,甚或依附在树干上。

③森林恰似一片汪洋,无边无际。

树木姿态各异,如幢顶,如伞盖,如古寺宝塔。

它们排列整肃,如孙武之军阵、秦皇之兵马。

树干都是湿漉漉的,已不知多少年浸在山间雾气之中了。

虽是盛夏亭午时分,骄阳喷焰,却透不进日光来。

我们身上也分明有点薄湿了。

忽然间,我觉得,这不就是唐诗中所说的“入云深处亦沾衣”吗?④在树身之间穿行了一阵,我们终于看到了神木。

它是台湾著名的红桧,木有香气,高达58米,胸径6.5米,可以说是罕见的庞然大物。

大就成了“精”,成了“神”。

它的树龄大约有三千年,被发现的历史也近一个世纪了。

这些或许是它被冠名为“神木”的原因吧。

同时,我也明白了,没有那无边无际的原始森林,是孕育不出“神木”这样的树中巨子的。

⑤就在我抵台的前几周,一声焦雷,从神木贯顶而下,一劈为三,中间全成枯焦。

两段横卧地上,一段还站着。

即令受此巨创,被用碗口粗的钢索系在另几棵原始大树上,神木依然拔地参天,八面威风,雄踞山间,无可匹敌。

它仍然是阿里山的标志、灵魂。

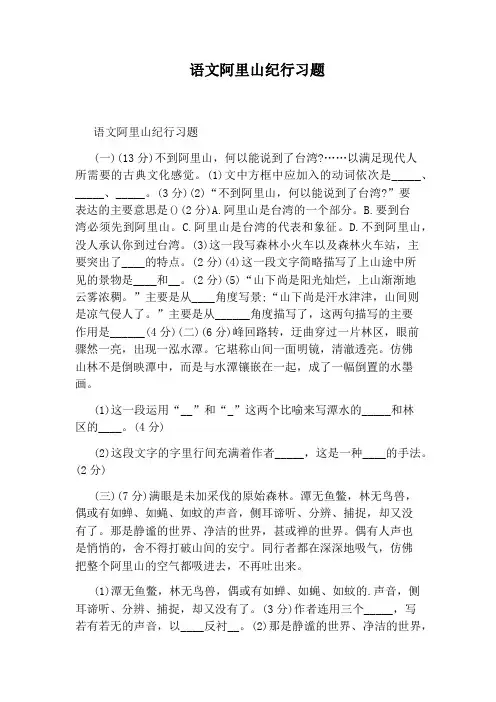

语文阿里山纪行习题语文阿里山纪行习题(一)(13分)不到阿里山,何以能说到了台湾?……以满足现代人所需要的古典文化感觉。

(1)文中方框中应加入的动词依次是_____、_____、_____。

(3分)(2)“不到阿里山,何以能说到了台湾?”要表达的主要意思是()(2分)A.阿里山是台湾的一个部分。

B.要到台湾必须先到阿里山。

C.阿里山是台湾的代表和象征。

D.不到阿里山,没人承认你到过台湾。

(3)这一段写森林小火车以及森林火车站,主要突出了____的特点。

(2分)(4)这一段文字简略描写了上山途中所见的景物是____和__。

(2分)(5)“山下尚是阳光灿烂,上山渐渐地云雾浓稠。

”主要是从____角度写景;“山下尚是汗水津津,山间则是凉气侵人了。

”主要是从______角度描写了,这两句描写的主要作用是______(4分)(二)(6分)峰回路转,迂曲穿过一片林区,眼前骤然一亮,出现一泓水潭。

它堪称山间一面明镜,清澈透亮。

仿佛山林不是倒映潭中,而是与水潭镶嵌在一起,成了一幅倒置的水墨画。

(1)这一段运用“__”和“_”这两个比喻来写潭水的_____和林区的____。

(4分)(2)这段文字的字里行间充满着作者_____,这是一种____的手法。

(2分)(三)(7分)满眼是未加采伐的原始森林。

潭无鱼鳖,林无鸟兽,偶或有如蝉、如蝇、如蚊的声音,侧耳谛听、分辨、捕捉,却又没有了。

那是静谧的世界、净洁的世界,甚或禅的世界。

偶有人声也是悄悄的,舍不得打破山间的安宁。

同行者都在深深地吸气,仿佛把整个阿里山的空气都吸进去,不再吐出来。

(1)潭无鱼鳖,林无鸟兽,偶或有如蝉、如蝇、如蚊的.声音,侧耳谛听、分辨、捕捉,却又没有了。

(3分)作者连用三个_____,写若有若无的声音,以____反衬__。

(2)那是静谧的世界、净洁的世界,甚或禅的世界。

(2分)作者采用______手法,运用流畅而节奏鲜明的文字,强调林区_______。

阿里山纪行1.给以下加点的字注音或根据拼音写汉字。

风mǐ() 堪称( ) 山岚.( ) 谛.听( )禅.宗( ) 幢.顶( ) 红桧.( ) 雄jù() 2.浏览上面的语段,回答成绩。

打开中国地图,把目光聚焦到四川东北部的连绵山岭当中,你会发觉巴中这块土地。

这里的光雾山植被丰富,云雾缭绕,诺水河溶洞群清幽奇曲□规模宏□大小巫峡斧砍剑劈□险峻娟秀□这些都是巴中难得的自然生态资源□全国十大石窟之一的南龛摩崖造像,三国张飞夜袭巴中智擒严颜的传奇故事,①恩阳古镇由明清古代建筑群组成的,和大山深处的川江号子,这些都是巴中宝贵的人文财宝。

特别值得巴中人骄傲的是革命时期留下的红军文明,南龛山顶的川陕苏区将帅碑林,通江县王坪村的红四方面军烈士陵园,还有平昌县的刘伯坚烈士纪念馆,这些都是镌刻着共和国历史的座座丰碑。

②能否世世代代传承这些精神资源,是巴中具有灿烂明天的条件之一。

(1)请在“□”内填上恰当的标点符号。

(2)调整第________处画线句子的语序,使之与上下句衔接自然,句式全都,调整以后的句子为:________________________________。

(3)第________处画线句子是个病句,修正以后的句子为:________________________________。

3.请选出与上下文语句衔接最恰当的一组( )(1)连下数日雨,水势很猛,雪瀑从断崖腾滚而下,跌入弥漫着茫茫水汽的深涧,________。

我在对面的崖边站了片刻,襟前湿了一片。

①真是浪沫激散,云奔雾涌②真是云奔雾涌,浪沫激散(2)我回头看岳飞墓后面的栖霞岭,________,保俶塔尖尖的塔顶直指云霄。

③生气勃勃,绿满天涯④绿满天涯,生气勃勃A.①③B.①④C.②③D.②④4.说出以下语句所使用的修辞手法并体会其表达作用。

(1)这潭如同山间一面明镜,清亮透亮,仿佛山林不是倒映潭中,而是与水潭镶嵌在一同,成了一幅倒置的水墨画。

初中语文阿里山纪行检测试题(含答案和解释)_学习方法网---------------------------------------第十八课阿里山纪行1.下列加点字注音正确的一项是()A.莽莽(mánɡ)浓稠(chóu)山岚(lán)鱼鳖(biē)B.堪称(kān)风靡(mí)谛听(dì)静谧(mì)C.茸茸(rónɡ)幢顶(chuánɡ)禅悟(chán)纯粹(cuì)D.雄踞(jù)红桧(huì)模样(mú)镶嵌(qiàn)【解析】选C。

A项中“莽”应读mǎnɡ;B项中“靡”应读mǐ;D项中“桧”应读ɡuì。

2.分析下面句中加点字运用的妙处。

(1)虽是盛夏亭午时分,骄阳喷焰,却透不进日光来。

______________________________________________(2)树密、阴厚,仿佛能揉出浓汁。

______________________________________________答案:(1)“喷”是喷洒、喷射的意思,这里突出了骄阳似火的特点。

(2)“揉”是揉捏的意思,这里形象地写出了树木繁茂、浓绿欲滴的特点。

3.指出下列句子运用的修辞手法。

(1)潭无鱼鳖,林无鸟兽。

()(2)忽然间,我觉得,这不就是唐诗中所说的“入云深处亦沾衣”吗?()(3)树木姿态各异,如幢顶,如伞盖,如古寺宝塔。

《阿里山纪行》习题1.说明词语匹敌:____________________骤然:____________________恍如隔世:________________静谧:____________________庞然大物:________________可谓:____________________谛听:____________________山岚:____________________2.精读课文3-9段。

试探:作者如何描述到阿里山神木的通过及所见到的风光?课文第3段是________。

这一段先用设问句承接上段,然后交代进入神木的通过;第4段,写谭水清澈;第5段,________;第6段,写山间的青苔路;第7段,________________;第8段,描述看到的神木;第9段,________。

(要把握文段内容,用简练的语言归纳。

)3.阅读文章节选,回答下列问题。

①满眼是未加采伐的原始丛林。

潭无鱼鳖,林无鸟兽,偶或有如蝉、如蝇、如蚊的声音,侧耳评听、分辨、捕捉,却又没有。

那是静谧的世界、净洁的世界,甚或是禅的世界。

偶有人声也是静偷偷的,舍不得打破山间的安宁。

同行者都在深深地吸气,恍如要把整个阿里山的空气都吸进去,再也不吐出来。

②山间的曲径幽路全被青苔染绿,茸茸的、毛毛的、蒙蒙的。

这是浓阴遮蔽下的青苔路,离开了那森森万树,离开了那浓浓团阴,决计长不出这么密、这么厚的青苔。

它真像一条条绿地毯,牢牢地贴在地表上、台阶上,甚或依附在树干上。

③丛林好似一片汪洋,一望无际。

其盘曲之势,如幢顶,如伞盖,又如古寺宝塔,真不知树躯有多少围、树身有何等高。

它们排列之整肃,如孙武之军阵、秦皇之兵马。

树干都是湿漉漉的,已不知多青年浸在山间雾气当中了。

虽是盛夏亭午时分,正是烈日喷焰,却透不进日光来。

咱们的身上也分明有点薄湿。

突然间,我感觉,这不确实是唐诗中所说的“入云深处亦沾衣”吗?(1)第①段刻画的阿里山林区有什么特点,请用一个双音节词加以归纳: ;作者写“偶或有如蝉、如蝇、如蚊的声音”对表现以上特点有何作用?(2)认真品读文章,依照第①段中划横线句分析人们的思想情感。

《阿里山纪行》基础训练题11. 给下列词语中的加点字加上拼音。

风靡.()山岚.()堪.称()谛.听()青苔.()静谧.()2. 根据括号中的意思写出合适的词语。

(1)台北市的一家酒店里,一批台湾学者为我“(设宴欢迎刚从远道来的人)”。

()(2)穿过(形容无边无际的样子)林海,不断爬高、上升,山下还是阳光灿烂,山上渐渐地云雾浓稠。

()(3)这或许是台湾人搞旅游的一种独特方式,使人(好像隔了一世。

多用来形容对时间的变迁、事物的变化的感慨),以满足现代人所需要的古典文化感觉。

()(4)峰回路转,迂曲穿过一片林区,眼前(突然;忽然)一亮,出现一泓水潭。

()3. 依次填入下列各句横线处的词语,恰当的一组是()(1)这位发言人_________指出,美方对这次撞机事件必须承担全部责任,向中国人民作出交代,并防止类似事件再次发生。

(2)尽管这只是一次_________,但民警与保安的迅速出击,表明本市第一个进入校园的电子保安系统已经成功地开通了。

(3)用歪曲事实的历史教科书作为学校的教材,必然_________日本年轻一代对本国历史的认识偏离事实。

A. 庄重演练引导B. 郑重演示引导C. 庄重演示导致D. 郑重演练导致4. 下面句子采用的主要修辞方法分类正确的一项是()①森林恰似一片汪洋,无边无际。

②大雪压青松,青松挺且直。

③商店和旅馆的门无精打采地敞着。

④一棵新芽简直就是一颗闪亮的珍珠。

⑤星星在头上眨着慵懒的眼睛,也像要睡了。

A. ①/②③/④⑤B. ①④/②/③⑤C. ①③/②④/⑤D. ①④⑤/②/③5. 下列句子中,标点符号使用正确的一句是()A. 小河对岸三、四里外是浅山,好似细浪微波,线条柔和,蜿蜒起伏,连接着高高的远山。

B. 证券交易所内部那些穿红马甲的人便是经纪人,穿黄马甲的人则是管理和服务人员;这是全世界都统一的。

C. 他从报上看到某大学研究生院和《中国文化》编委会联合主办《中国文化与世界文化讲习班》的招生启事,立刻写信去报名。

《阿里山纪行》慧学篇班级:姓名:一、积累运用(30分)1.下列加点字注音正确的一项是()A.莽莽.(máng)浓稠.(chóu)山岚.(lán)鱼鳖.( biē)B.堪.(kān)称风靡.( mí)谛.(dì)听静谧.( mì)C.茸茸.(róng)幢.(chuáng)顶禅.(chán)纯粹.( cuì)D.雄踞.(jù)红桧.(huì)模.(mú)样镶嵌.(qiàn)2.依次填入下列两句中横线处的语句,与上下文语句连贯的一组是( )(1)连下数日雨,水势很猛,雪瀑从断崖腾滚而下,跌入弥漫着茫茫水气的深涧,。

我在对面的崖边站了片刻,襟前湿了一片。

(2)我回头看岳飞墓后面的栖霞岭,,保俶塔尖尖的塔顶直指云霄。

①真是浪沫激清,云奔雾涌②真是云奔雾涌,浪沫激散③郁郁葱葱,绿满天涯④绿满天涯,郁郁葱葱A.①③ B.①④ C.②③ D.②④3.下列句子没有语病的一句是( )A.《水游》全书重要人物中至少有一打以上各有各的面目。

B.最初是作者出名全靠作品的力量,到后来是作品有名全亏作者的招牌。

C.该厂先后被评为上海市先进企业和二轻局文明单位,南市区政府连续五年授予该厂“重合同、守信誉”单位。

D.凡在本店购货满300元者,本店将惠赠一份精美的礼品。

二、阅读理解(70分)西湖漫笔雨中去访灵隐,一下车,只觉得绿意扑眼而来。

①道旁古木参天,苍翠欲滴,似乎飘着的雨丝儿都是绿的。

②飞来峰上层层叠叠的树木,有的绿得发黑,深极了,浓极了;有的绿得发蓝,浅极了,亮极了。

③在冷泉亭上小坐,真觉得遍体生凉,心旷神怡。

④亭旁溪水琮,平稳处碧澄澄的,流得急了,水花飞溅,如飞珠滚玉一般,在这一片绿色的影中显得分外好看。

西湖胜景很多,各处有不同的好处,即使一个绿色,也各有不同。

黄龙洞绿得幽,屏风山绿得野,九曲十八洞绿得闲。

《阿里山纪行》综合能力测试题一、仿照示例,以“江上白帆”开头写一句话示例:山上树林不是倒映潭中,而是山林与水潭镶嵌在一起,成了一幅倒置的水墨画。

江上白帆________________________二、课文开头陈述两岸人民各自最宠爱的歌曲,说明什么?________________________________________________三、课文第7小节中引用的唐诗“入云深处亦沾衣”是出自哪位诗人的哪首诗?________________________________________________四、歌曲《高山青》在本文中起什么作用?________________________________________________五、阅读下面的几段文字,完成文后的练习(一)下山的路上,不知谁哼起《高山青》,“阿里山的姑娘美如水”,但整个游程却没有看到。

山中,树多、人少,不知阿里山的姑娘毕竟在何方。

树密、阴厚,仿佛能揉出浓汁。

我只觉得,阿里山的风光美如画。

1.“不知谁哼起《高山青》”一句在文中有什么作用?________________________________________________________________________________________________2.“整个游程”是指________________。

3.“仿佛能揉出浓汁”中的“仿佛”是________________意思。

4.在整个游程中并没有看到“美如水”的“阿里山姑娘”,为什么还要赞美“阿里山的风光美如画”?________________________________________________________________________________________________________________________________________________(二)西湖漫笔雨中去访灵隐,一下车,只觉得绿意扑眼而来。

2.给加粗字注音。

(1)风靡()(2)莽莽()(3)山岚()(4)谛听()(5)幢顶()(6)禅的世界()3.改正下列句中的错别字。

(6分)(1)于是,晏席上便轻轻回汤着两支歌的旋律,我和这批台湾学者的心似乎融会起来了。

()(2)不过,它经过改装,变成了纯悴的旅游性小火车,还顽有古式小火车的模样和情调。

()(3)这是浓荫遮蔽下的青苔路,离开了那森森万树,离开了那浓浓团荫,绝计长不出这么密、这么厚的青苔。

()4.解释下列句中加粗的词语。

(1)一批台湾学者为我接风洗尘:________________(2)引发了我们的思古幽情:________________(3)它堪称山间一明镜:________________(4)盛夏亭午时分:________________(5)无可匹敌:________________5.在下列横线上填进恰当的叠词。

(1)山间的曲径幽路全被青苔染绿,________的、________的、________的。

(2)它真像一________绿地毯,________地贴在地表上、台阶上,甚或依附在树干上。

(3)树干都是湿________的,已不知多少年浸在山间雾气之中了。

6.给下面一段文字的方格里点上恰当的标点。

席上一位美学家的夫人对我说□“台湾人最喜欢唱的大陆歌曲是□大海啊,大海,就像妈妈一样……□有些重要的活动还作为合唱的歌曲。

”7.改写画线的句子,使全句连贯、简洁。

脚下是深绿的草地,蔚蓝的天空在高高的头顶,身旁是清澈的小溪,溪边有五彩的花朵,茂密的丛林,翩翩起舞的蝴蝶,这是多么美的意境啊!8.仿句。

不到阿里山,何以能说到了台湾?不到神木,又何以能说到了阿里山?9.佳句赏析。

(1)山下尚是汗水津津,山间则是凉气侵人了。

那股凉气给人的感觉不在温度,而在穿肌透骨的力度。

这一句运用________手法,写出了山下与山间的巨大温差,从作者________的角度,突出凉气穿肌透骨的力度。

(2)树木姿态各异,如幢顶,如伞盖,如古寺宝塔。

作者连用三个________,写________、________,突出树木的“________”和“________”。

(3)它们排列整肃,如孙武之军阵、秦皇之兵马。

作者以拟人化的________描写树木________。

如诗如画的比喻,感受深切的________,使森林、古树成了富有________的情境。

10.阅读语段,完成题目。

(一)峰回路转,迂曲穿过一片林区,眼前骤然一亮,出现一泓水潭。

它堪称山间一面明镜,清澈透亮。

仿佛山林不是倒映潭中,而是与水潭镶嵌在一起,成了一幅倒置的水墨画。

(1)这一段运用“________________”和“________________”这两个比喻来写潭水的________和林区的________。

(2)这段文字的字里行间充满着作者________________,这是一种________的手法。

(二)满眼是未加采伐的原始森林。

潭无鱼鳖,林无鸟兽,偶或有如蝉、如蝇、如蚊的声音,侧耳谛听、分辨、捕捉,却又没有了。

那是静谧的世界、净洁的世界,甚或禅的世界。

偶有人声也是悄悄的,舍不得打破山间的安宁。

同行者都在深深地吸气,仿佛把整个阿里山的空气都吸进去,不再吐出来。

(1)潭无鱼鳖,林无鸟兽,偶或有如蝉、如蝇、如蚊的声音,侧耳谛听、分辨、捕捉,却又没有了。

作者连用三个________,写若有若无的声音,以________反衬________。

(2)那是静谧的世界、净洁的世界,甚或禅的世界作者采用________手法,运用流畅而节奏鲜明的文字,强调林区的________。

(3)这一段文字以有声反衬________,营造一个“静谧的世界”,收到了“________________”(填一诗句)的艺术境界。

(三)下山的路上,不知谁哼起《高山青》,“阿里山的姑娘美如水”,但整个游程却没有看到。

山中,树多人少,不知阿里山的姑娘究竟在何方。

树密、阴厚,仿佛能揉出浓汁。

我只觉得,阿里山的风光美如画。

(1)“不知谁哼起《高山青》”句与文章开头唱《高山青》相呼应,以歌________,以歌________,首尾呼应,浑然一体。

(2)“整个游程”是指________________________。

(3)“仿佛能揉出浓汁”中的“仿佛”是________意思,这一句是不是比喻句?(4)作者在整个游程并没有看到“阿里山的姑娘美如水”,为什么还要赞美“阿里山的风光美如画”?①②③综合题本文采用移步换景的方法描写阿里山美丽的风光。

试问什么叫移步换景?请结合课文具体谈谈这样写的好处。

参考答案基础题1.(1)情调调虎离山南腔北调;调解风调雨顺调嘴学舌(2)系在树上;关系系数(3)参天参数参加;参差参错;人参参商;(4)行别银行行情;树行子;道行(僧道修行的功夫,比喻技能本领。

);穿行行若无事2.(1)mí(2)m3ng m3ng(3)l2n(4)dì(5)chu4ng(6)ch2n3.(1)宴荡(2)粹颇(3)阴阴(以前“树阴”写作“树荫”,现在规定一律写作“树阴”)决4.(1)请刚从远道来的人吃饭(2)深远的感情(3)可以称为(4)正午;中午(5)对等;相称5.(1)茸茸毛毛濛濛(2)条条紧紧(3)漉漉6.:‘’7.头顶上是高高的蔚蓝的天空8.示例:不到泰山,何以能说到了泰安?不到玉皇顶,又何以能说到了泰山?9.(1)对比感觉(2)比喻树躯树身大高(3)比喻排列之整肃联想审美价值10.(一)(1)明镜水墨画清澈透亮迷人风光(2)由衷的赞美之情融情于景(二)(1)比喻声(有声)静(无声)(2)反复宁静(3)无声此地无声胜有声(三)(1)起结(2)旅游阿里山(3)好像不是比喻句,“仿佛”在这里表示想像。

(4)①作者旅游阿里山不尽然为看那“美如水”的“阿里山姑娘”,言外之意,也是为了欣赏阿里山的美丽风光;②作者在整个旅游中,确实看到了阿里山的风光如画,并为之陶醉,他的赞美出于肺腑之言;③“一方山水育一方人”,看到了山水之美,也等于看到了阿里山的姑娘之美。

综合题不固定立足点和观察点,一边走一边看,把看到的不同景物依次描写下来,这种描写方法叫移步换景。

《阿里山纪行》正是采用这种方法来描写阿里山的风光的。

作者以行踪为线索,“从台北松山机场搭机”到“台湾的中部城市”,改乘小火车进山;“经过三个小时的运行,到了阿里山站”;“从火车站到神木,尚有一段路程”;“峰回路转,迂曲穿过一片林区”;“曲径通幽”;“几乎在树身之间穿行”“终于看到了神木”;最后“下山”。

从进山到下山,作者边行,边看,边描写所见风光。

这种写法不仅可把线索交代得很清楚,而且表现了在不同时间、不同地点的景物风貌,给人一种移动感,使读者从中感受一种动态美、整体美。

(完整答出得“优”;分析不够具体得“良”;只答出什么叫移步换景和线索得“中”;只答出什么叫移步换景得“下”。

)(由于不看课文,作者行踪只要大致说对即可。

)3.精读课文3-9段。

思考:作者怎样描写到阿里山神木的经过及所见到的风光?课文第3段是________。

这一段先用设问句承接上段,然后交代进入神木的经过;第4段,写谭水清澈;第5段,________;第6段,写山间的青苔路;第7段,________________;第8段,描写看到的神木;第9段,________。

(要把握文段内容,用简洁的语言概括。

)一、阅读《阿里山纪行》的节选部分,回答问题。

几乎在树身之间穿行,我们终于看到了神木。

它是台湾著名的红桧,木有香气,高达58米,胸径6.5米,可以说是罕见的庞然大物。

大就成了“精”,成了“神”。

其树龄约有三千年,被发现的历史近一个世纪了。

这些或许是它被冠名为“神木”的原因吧。

同时,我也明白了,没有那无边无际的原始森林,是孕生不出“神木”这样的树中巨子的。

就在我抵台的前几周,一声焦雷,从神木贯顶而下,一劈为三,中间全成枯焦。

两段横卧地上,一段还站着。

即令受此巨创,被用碗口粗的钢索系在另几棵原始大树上,依然拔地参天,八面威风,雄踞山间,无可匹敌。

它仍然是阿里山的标志、灵魂。

4.用四个字概括台湾著名的红桧被冠名为“神木”的原因。

答:________、________、__ ______、________5.文中加粗的“约”和“或许”能否删去,为什么?答:____________________________________________________6.“神木”已遭雷劈,为什么“他仍是阿里山的标志、灵魂”?答:____________________________________________________7.于神木“巨创”中,作者发现了丰富、深邃的内涵,你是怎样理解的?答:____________________________________________________8.前文提到“不到神木,又何以能说到了阿里山”,联系全文内容,你认为选文对表达中心有什么作用:答:____________________________________________________(从语言的准确性上去品析。

3.第3段是:过渡段;第5段:写林区的宁静;第7段:描写无边无际的森林;第9段,写“神木”经历一次巨创。

4.香、高、粗、老5.“约”和“或许”都是表示估计,不确定。

说明树龄三千年、被称为“神木”的原因并没有经过精确的考证,不是精确的数字与实际相符,体现了语言的准确性。

6.因为即令受此巨创,但还被用碗口粗的钢索系在另几棵原始大树上,依然拔地参天,八面威风,雄踞山间,无可匹敌。

他那“八面威风,雄踞山间,无可匹敌”的精神依然存在,所以他仍是阿里山的标志、灵魂。

7.神木是阿里山的标志、灵魂,在遭受巨创之后他依然拔地参天,八面威风,雄踞山间,无可匹敌,那种不怕挫折,百折不挠的精神得以充分的体现,这正是神木的丰富、深邃的内涵。

8.神木是阿里山的标志、灵魂,而阿里山又是台湾的标志性风景区,最后一段揭示了神木的不怕挫折,百折不挠的深邃内涵,所以也揭示了全文的思想内涵。

阅读下文,完成1—4题。

满眼是未加采伐的原始森林。

潭无鱼鳖,林无鸟兽,偶或有如蝉、如蝇、如蚊的声音,侧耳谛听、分辨、捕捉,却又没有了。

那是静谧的世界、净洁的世界,甚至可以说是禅的世界。

偶有人声也是静悄悄的,舍不得打破山间的安宁。

同行者都在深深地吸气,仿佛要把整个阿里山的空气都吸进去,不再吐出来。

山间的曲径幽路全被青苔染绿,茸茸的、毛毛的、濛濛的。

这是浓阴遮蔽下的青苔路,离开了那森森万树,离开了那浓浓团阴,决计长不出这么密、这么厚的青苔。

它真像一条条绿地毯,紧紧地贴在地表上、台阶上,甚或依附在树干上。

森林恰似一片汪洋,无边无际。