侗族简介

- 格式:doc

- 大小:21.50 KB

- 文档页数:1

侗族介绍词

侗族是中国的一个少数民族,主要分布在中国南部的贵州、湖南、广西等省份。

他们有着独特的文化、语言、风俗和传统。

侗族人民以其丰富多彩的传统文化而闻名。

他们有着自己的语言——侗语,以及独特的音乐、舞蹈和艺术形式。

侗族的传统音乐以大歌、琵琶歌、侗戏等形式为代表,其音乐旋律优美动听,歌词富有诗意。

侗族的传统服饰也非常有特色,以色彩鲜艳、图案精美而著称。

女性通常穿着华丽的盛装,上面装饰着精美的刺绣和银饰。

男性则穿着简洁而别致的服装。

侗族人民还以其独特的建筑风格而闻名。

鼓楼和风雨桥是侗族建筑的代表,它们不仅具有实用功能,还是侗族文化的重要象征。

侗族人民重视家庭和社区,他们有着浓厚的家庭观念和社区意识。

在侗族社会中,家族和邻里关系密切,人们相互帮助、支持和尊重。

少数民族之侗族小资料一、全国侗族分布我国的侗族分布在贵州省的黎平、从江、榕江、天柱、锦屏、三穗、镇远、剑河、玉屏,湖南省的新晃、靖县、通道,广西壮族自治区的三江、龙胜、融水等县。

根据20010年第六次全国人口普查统计,侗族人口数为2879974。

秦、汉时期,在今广东、广西一带聚居着许多部落,统称之为“骆越”(“百越”的一支)。

每个氏族或村寨,皆由“长老”或“乡老”主持事务,用习惯法维护社会秩序。

“合款”分大小。

“小款”由若干毗邻村寨组成;“大款”由若干“小款”联合。

“小款首”由寨内公推,“大款首”由“小款首”商定。

共同议定的“款约”必须遵守,款民大会是最高权力组织,凡成年男子均须参加,共议款内事宜。

这种组织一直保存到清朝末期和中华民国初期。

二、全国各地侗族自治县成立中华人民共和国成立后,1951年8月19日,广西龙胜县侗族人民和壮、瑶、苗等兄弟民族建立了龙胜各族自治县。

1952年12月3日建立了广西三江侗族自治县。

1954年5月7日建立了湖南通道侗族自治县。

1956年7日23日建立了贵州黔东南苗族侗族自治州。

同年12月5日建立了湖南新晃侗族自治县。

1984年11月7日建立了贵州省玉屏侗族自治县。

民族区域自治政策的贯彻和实施,实现了侗族人民当家作主的愿望。

三、侗族穿饰侗族人民大都穿自纺、自织、自染的侗布,喜青、紫、白、蓝色。

男子装束,近城镇者与汉族无异,唯边远山区略有差别,穿右衽无领短衣,着管裤,围大头帕。

有的头留顶发。

妇女装束各地互有差别,有着管裤、衣镶托肩、钉银珠大扣、结辫盘头者;有衣长齐膝、襟边袖口裤脚有滚边或花边、挽盘发者;有着大襟衣、大裤管、柬腰带、包头帕、挽头髻者;有着对襟衣、衬胸布、围褶裙、系围腰、着脚套或裹绑腿、髻插银椎者;有宽袖大襟、衣滚绣有龙凤花卉、长裙过膝,梳盘发者;也有着汉装者。

一般都喜欢戴银饰。

四、侗族饮食侗族人民的饮食以大米为主要食物,平坝地区以粳米为主,山区则多食糯米。

概述:聚居在中国湖南、贵州、⼴西 3省区相毗邻的⼴⼤地区,⼈⼝1425100⼈(1982年统计)。

主要分布在贵州省、湖南省湖北省和⼴西壮族⾃治区毗邻。

侗语属汉藏语系壮侗语族侗⽔语⽀,由古越语发展⽽来,侗语以贵州锦屏南部侗、苗、汉等民族杂居地带为界,分成南北两个⽅⾔区,北部⽅⾔受汉语影响较多,吸收汉语语词和语法形式较多,南部⽅⾔则基本保持了古侗语原貌。

南、北⽅⾔⼜主要以语⾳差异为依据,各分3个⼟语。

两种⽅⾔虽有差异,但同源词平均超过70%以上,语法规则基本⼀致,操不同⽅⾔的⼈接触⼀段时间就能通话。

1949年前,侗族没有⽂字,民间流⾏汉字记录侗语。

解放后,党和政府重视侗族⽂字的创制⼯作,经语⾔⼯作者⾟勤努⼒,1958年,在贵阳召开的有侗族代表参加的侗族语⾔⽂字科学讨论会上,通过了《侗⽂⽅案(草案)》,从此,侗族⼈民有了⾃⼰的⽂字。

它是采⽤拉丁字母的拼⾳⽂字。

历史:侗族源于古代“百越”族系,由秦汉时期的“百越”的⼀⽀“骆越”发展⽽来,到了魏晋南北朝以后,属于“骆越”的部落泛“僚”,唐宋时期“僚”开始分化,侗族从中分离出来。

关于侗族是否现分布地区的原住居民,学术界有多种说法,有的认为侗族是⼟著居民,有的认为侗族由外地如两⼴、江西、浙江、福建等地迁徙⽽来,有的认为侗族以⼟著居民为基本成分,融合了别处迁徙来的民族,⽬前尚未有定论。

侗族⼤概在唐宋时期成为单⼀民族,其居住地在唐代称“溪洞”,唐王朝在此地设置了州郡,任命当地⼤姓⾸领为官,没有派兵驻守,此后,在宋、元、明及清朝初期,统治者基本沿袭了唐朝以来的⼟官“羁縻”制,明朝出现了“⼟流并存”的统治局⾯,到了清雍正年间改⼟归流后,侗族居住地才基本纳⼊了流官的统治范围,⼟司制逐渐废除。

在国民党统治时期,国民党政府在侗族地区推⾏了保甲制。

其社会发展据史学家研究,有的认为在唐代以前仍处于原始社会,在唐代直接向封建社会过渡;有的认为其在唐代前已经过了奴⾪制社会,然后进⼊封建社会。

侗族风土人情介绍

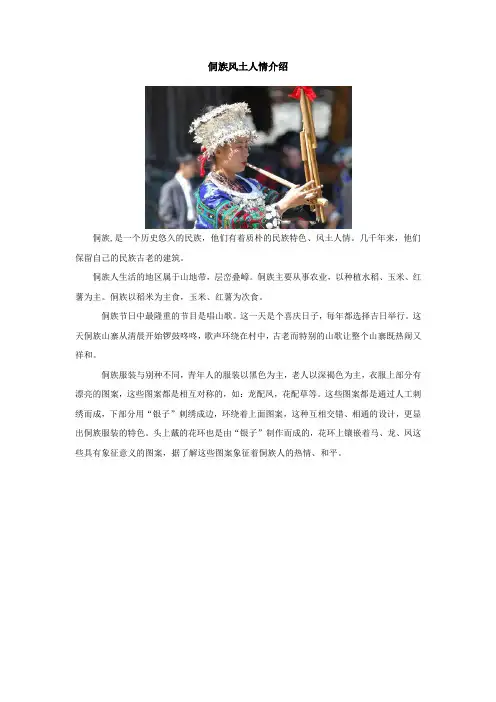

侗族,是一个历史悠久的民族,他们有着质朴的民族特色、风土人情。

几千年来,他们保留自己的民族古老的建筑。

侗族人生活的地区属于山地带,层峦叠嶂。

侗族主要从事农业,以种植水稻、玉米、红薯为主。

侗族以稻米为主食,玉米、红薯为次食。

侗族节日中最隆重的节目是唱山歌。

这一天是个喜庆日子,每年都选择吉日举行。

这天侗族山寨从清晨开始锣鼓咚咚,歌声环绕在村中,古老而特别的山歌让整个山寨既热闹又祥和。

侗族服装与别种不同,青年人的服装以黑色为主,老人以深褐色为主,衣服上部分有漂亮的图案,这些图案都是相互对称的,如:龙配凤,花配草等。

这些图案都是通过人工刺绣而成,下部分用“银子”刺绣成边,环绕着上面图案,这种互相交错、相通的设计,更显出侗族服装的特色。

头上戴的花环也是由“银子”制作而成的,花环上镶嵌着马、龙、凤这些具有象征意义的图案,据了解这些图案象征着侗族人的热情、和平。

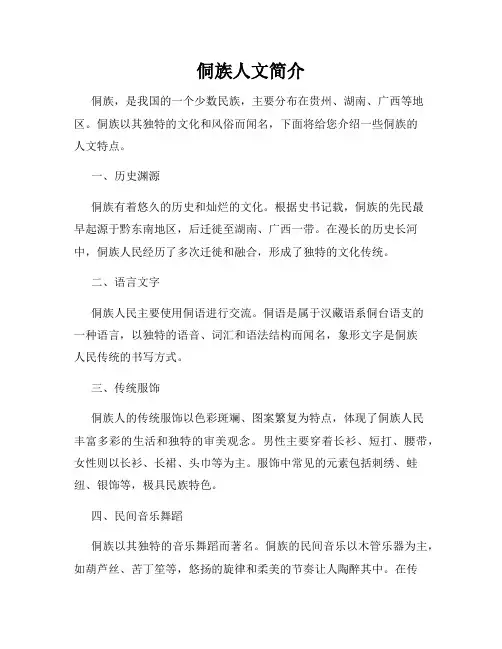

侗族人文简介侗族,是我国的一个少数民族,主要分布在贵州、湖南、广西等地区。

侗族以其独特的文化和风俗而闻名,下面将给您介绍一些侗族的人文特点。

一、历史渊源侗族有着悠久的历史和灿烂的文化。

根据史书记载,侗族的先民最早起源于黔东南地区,后迁徙至湖南、广西一带。

在漫长的历史长河中,侗族人民经历了多次迁徙和融合,形成了独特的文化传统。

二、语言文字侗族人民主要使用侗语进行交流。

侗语是属于汉藏语系侗台语支的一种语言,以独特的语音、词汇和语法结构而闻名,象形文字是侗族人民传统的书写方式。

三、传统服饰侗族人的传统服饰以色彩斑斓、图案繁复为特点,体现了侗族人民丰富多彩的生活和独特的审美观念。

男性主要穿着长衫、短打、腰带,女性则以长衫、长裙、头巾等为主。

服饰中常见的元素包括刺绣、蛙纽、银饰等,极具民族特色。

四、民间音乐舞蹈侗族以其独特的音乐舞蹈而著名。

侗族的民间音乐以木管乐器为主,如葫芦丝、苦丁笙等,悠扬的旋律和柔美的节奏让人陶醉其中。

在传统节日和庆典活动中,侗族人民会穿着传统服饰,演奏乐器,载歌载舞,表达对美好生活的向往和祝福。

五、民居建筑侗族人民的民居建筑以侗寨为主要代表,侗寨是侗族居住的特色村落。

侗寨的建筑风格独特,多采用木结构,屋顶两边各有两个倾斜的角度,形似羊角。

寨中的建筑以“三堂两院”为主,体现了侗族人民对家庭和社区的重视。

六、丰富的民俗活动侗族人民有着丰富多样的民俗活动。

其中,腊八节、苗年、苗族杀猪节等是侗族人民比较盛大的节日。

在这些传统节日中,人们会举行祭祀仪式、燃放烟花爆竹、进行歌舞表演等活动,沉浸在欢快祥和的氛围中。

七、传统工艺侗族人民以其精湛的手工艺而著称。

银饰制作、木雕、刺绣等是侗族人民的传统工艺,深受民众喜爱。

这些传统工艺品以其细腻精致、注重细节的特点而广受赞誉。

总之,侗族人文是中国传统文化的宝贵组成部分,其独特的风俗、服饰、音乐、建筑等文化元素,彰显了侗族人民的智慧和创造力,也为世人带来了美的享受和思考。

侗族介绍侗族人口有多少主要分布在哪里>侗族(侗语作:Gaeml)是中国的一个少数民族。

居住区主要在湖南、贵州和广西的交界处,湖北恩施也有部分的侗族。

侗族人口总数为296万人(2000年第5次人口普查),2010年第6次人口普查,侗族人口为287万人,十年人口减少近10万人。

侗族的名称来自“溪洞”,这是当地人传统的行政单位,现当地还有许多地名叫“洞”。

中华人民共和国成立后把这些地方居民统称为侗族。

侗族(dòng zú)(The Kam People)主要分布在贵州省、湖南省及广西壮族自治区交汇处,以及湖北省恩施土家族苗族自治州。

此外,江苏省、广东省、浙江省三省侗族人口各有几万。

根据2000年第五次全国人口普查统计,侗族人口数为2960293。

侗族中有一些是北侗族,有100万多名说北侗族话的人生活在中国南部贵州省和湖南省交界处的地方,大部分北侗族人生活在湖南省的新晃县和贵州省的天柱县。

侗族自称Gaeml(发音近似于汉语的“干”、“佄”或“更”字),依据联合国倡导的“名从主人”原则,国际标准译名为“Kam”、“Kam People”。

侗族的名称,最早以“仡伶”,见于宋代文献。

明、清两代曾出现“峒蛮”、“峒苗”、“峒人”、“洞家”等他称。

新中国成立后统称侗族。

民间多称“侗家”。

侗族使用侗语,属壮侗语系,分南、北部两种方言。

原无文字,沿用汉文,1958年设立了拉丁字母形式的侗文方案。

大部分通用汉文。

主要从事农业,兼营林木。

林业以产杉木著称。

以生产鱼粳稻为主,选育栽培有本民族独特优质的水稻品系——“香禾糯”(Kam Sweet Rice);善用稻田养鱼,创造和传承了以“稻鱼鸭共生”为特点的侗乡有机农业文化遗产。

有自己的民间戏曲——侗戏。

鼓楼、风雨桥、风雨亭是侗族的主要标志。

风雨桥因桥上建有长廊式,可遮蔽风雨的桥屋而得名。

三江著名的程阳风雨桥,被定为国家级重点文物。

桥上建有五座多脚宝塔,通道两侧有栏杆,形如游廊。

侗族介绍发言稿大家好!很荣幸今天能够站在这里,向大家介绍中国民族之一的侗族。

作为中国56个民族之一,侗族在我国南部广西、湖南、贵州和湖北等地区分布广泛,拥有着丰富的历史和独特的文化传统。

侗族是我国的少数民族之一,他们世代生活在崇山峻岭之中,形成了独特的民族风貌。

侗族人口约为320万人,主要分布在湖南、广西、贵州和湖北等地。

侗族是一个勤劳勇敢的民族,他们以农耕为主要经济活动,同时也从事渔猎和手工艺制作。

他们的主要农作物有水稻、辣椒、甘蔗等,其中水稻种植技术非常发达,依靠水上田的种植方式,创造出了独特的田园景观。

同时,侗族也是一个热爱音乐和舞蹈的民族。

他们传承了丰富的民族音乐和舞蹈文化,如侗族花鼓、草鞋舞、板鼓舞等,这些舞蹈以其独特的舞步和节奏感赢得了国内外的赞誉。

侗族的服饰也是其民族文化的重要组成部分。

他们的传统服饰以色彩鲜艳、图案繁复、细致精湛著称。

尤其是侗族妇女的服饰,常常以刺绣为主要手法,找到了一种平衡点,既能够展示出女性的柔美,又能够体现出民族文化的特色。

侗族的宗教信仰主要是百足纳结,即踏百节。

他们崇拜自然界的万物,如山神、水神等,并坚信这些神灵能够保护自己免受灾难和苦难。

侗族的节日和民俗也非常丰富多彩。

其中最重要的节日是“劳动人民的节日”和“常寿的节日”。

在这些节日里,侗族人民常常会举行各种庆祝活动,如舞蹈、歌唱、比赛等,以表达对劳动和生活的热爱和祝福。

侗族的传统艺术也是其文化瑰宝的一部分。

侗族织锦、编织、竹器制作等技艺,代表了中国传统手工艺的精华。

这些技艺独特而精湛,世代相传至今。

作为中国的少数民族之一,侗族有着悠久的历史和独特的文化传统。

他们以自然界的万物为崇拜对象,同时在农耕、渔猎和手工艺制作方面也有着丰富的传统知识和技艺。

我们应该珍惜和尊重这样一个精彩而多元的文化,共同努力保护和传承侗族的文化遗产。

谢谢大家!。

56个民族——侗族侗族,有人口2514014人,主要分布在贵州、湖南、广西三省(区)毗邻的黔东南、玉屏、新晃、通道、芷江以及三江等县。

侗族主要从事农业,以种植水稻为主,特产糯谷,以香禾糯最享盛名。

少数人从事林业,池塘稻田中养鱼的也很普遍。

侗族的名称,最早以“仡伶”,见于宋代文献。

明、清两代曾出现“峒蛮”、“峒苗”、“峒人”、“洞家”等他称。

新中国成立后统称侗族。

民间多称“侗家”。

侗族有自己的语言,属汉藏语系壮侗语侗水语支。

原无民族文字,2 0 世纪5 0 年代创制了侗文。

现在大部分通用汉文。

香禾糯侗族地区一向被誉为“诗的家乡,歌的海洋”。

侗族诗歌韵律严谨,题材多样,尤以多声部无伴奏的侗族大歌为传统文化最精粹的部分,在文学和音乐方面都有极珍贵的价值。

侗族音乐欣赏地址:/v_show/id_XNzg5NDkwOTI=.html 侗族擅长建筑。

结构精巧、形式多样的侗寨鼓楼、风雨桥等建筑艺术具有代表性。

侗锦、侗布、挑花、刺绣以及银饰工艺品等,都充分表现了侗族多彩多姿的传统文化特色。

侗寨鼓楼打油茶行歌坐月(也叫行歌坐夜)在美丽的侗乡,青年男女到了一定年龄就开始社交,“行歌坐月”了。

“行歌坐月”就是谈情说爱,一般都是农闲季节盛行。

很多侗寨有专门的“月堂”,即吊脚楼供年轻人聚会,多数是小伙子到姑娘家去与姑娘对歌交游。

夜幕降临了,寨子里的小伙拿着自制的牛腿琴、琵琶等乐器,踏着斑斑点点的月光,一面拉着琴弦,一面哼唱邀约歌,从喜爱的姑娘吊楼下走过。

琴声歌声拨动了姑娘的心弦,于是,她们急忙放下手中的活计,推开窗子往吊脚楼下窥视,见是自己喜欢的人来了,就打手势,示意他可进楼。

如果是自己不喜欢或不认的人来邀约,她们就急忙将窗户关起来不去塔理。

假若那小伙子不肯离开她的吊脚楼、打口哨、呼喊,或用竹竿敲打她家的窗子和板壁。

耐性好的姑娘虽然不做声,但她的家人便出来干涉,如果还不走,一瓢冷水从窗子上泼下来,意思是叫你快走开。

“行歌坐月”爹妈是不阻拦的。

侗族民间故事一、侗族简介侗族是中国的一个少数民族,居住区主要在贵州、湖南和广西壮族自治区的交界处,湖北恩施也有部分的侗族居住。

侗族人口总数为287万人,侗族的名称来自“溪洞”,这是当地人传统的行政单位,今天当地还有许多地名叫“洞”。

中华人民共和国成立后将这些地方居民统称为侗族。

侗族使用侗语,属壮侗语系,分南、北部两种方言。

原无文字,沿用汉文,有自己的民间戏曲——侗戏。

鼓楼、风雨桥、风雨亭是侗族的主要标志。

侗族的箫、笛、芦笙是其传统的乐器之一,侗族大歌2006年被列入人类非物质文化遗产代表作名录。

二、侗族民间故事人们总是按照美的规律来建造生活,尤其是精神生活更是按照美的规律来建造。

作为精神生活的重要内容——艺术,它从来不是现实生活的直接表现,而是现实生活的凝聚和升华,是人们按照美的规律对现实生活的审美补充。

民间文学中许多神话,传说,故事等都表现了劳动者的这种艺术追求。

而侗族这一古老民族有自己口口相传的神话传说和崇拜的祖先,有着许许多多的民间故事,这些民间故事在当地可谓是家喻户晓。

(1)《老师洞与老师坡》相传在湖南新晃侗族自治县林冲乡唐家村进湾去的刘家坡小河边有一座大山,名叫老师坡(老师:古时候的风水先生,不是现在的人民教师)。

刘家坡半坡上住着一户刘姓人家,听寨子里的老人们讲起老师坡的来历。

老师坡位于刘家坡的斜对面,这里是一处悬崖,有几十丈高,旁边有一条小道可以通到崖顶,崖顶上是一丘水稻田,悬崖的正下方的位置有一个一人高的山洞,洞门前有一条小河流过,这条河直通前面的大山源头和山外舞水河,据说这个洞在那个时候叫邪家洞(邪家:邪魔的称呼),邪家就住在这里,洞里黑乎乎的不知道通向什么地方,没有人敢进到这个洞中。

那个时候寨子里的人们在这里安居乐业生活也还算红红火火,可是寨子里的人们隔三差五就会发现自己家里不是少这样,就是掉那样!人们也感到非常奇怪,但是又不知道从何找起。

有一天,寨子里有一个妇女赶着两只鸭子到小河边的田里劳作,就放两只鸭子到小河上游里觅食,可是这两只鸭子眼看顺流直下,进入到这个邪家洞里。