侗族介绍 侗族人口有多少主要分布在哪里

- 格式:docx

- 大小:5.52 KB

- 文档页数:3

湖南侗族、侗寨及其传统建筑概述一侗族自称Gaeml,国际标准译名为“kam”,“kam people”。

据2000年第五次全国人口普查统计,全国侗族人口为296万,居56个民族人口第12位。

侗族主要分布在我国长江水系和珠江水系分水岭地域,即贵州、湖南、广西三省(区)毗邻地带和湖北鄂西恩施地区。

我省怀化市通道、新晃、芷江三个侗族自治县和靖州、会同、洪江及邵阳市的城步、绥宁等县分布较为集中,人口约84万。

侗族先民在先秦以前被称为“黔首”。

秦始皇统一中国后,在黔的地方设立了黔中郡。

至唐宋时代,“黔”的名称演变为“峒”或“峝”,“黔首”也演变为“溪峒之民”或“峒民”。

当时中央王朝在“峒区”设立羁縻政权,委任土官,称“羁縻州峒”。

《桂海虞衡志》载:“羁縻州峒,自唐以来内附。

分析其种落,大者为州,小者为县,又小者为峒。

”《炎徼纪闻》也载:“聚而成村者为峒,其酋长曰峒官。

”羁縻州一般辖若干“峒”。

侗族自称最早见于宋代史籍的是用反切方法记为:“仡伶”或“仡览”。

《宋史·西南溪峒诸蛮》载:“乾道七年(1171年),靖州有仡伶杨姓,沅州生界有仡副峒官吴自由。

”南宋陆游《老学庵笔记》卷四:“在辰、沅、靖州之地,有仡伶、仡览”。

辰、沅、靖州之地就是今天湖南的新晃、芷江、靖州、会同和贵州的玉屏、天柱、三穗一带,正是侗族聚居区的中心地带。

证明,侗族先民在唐宋时代就已成为单一民族载入史册,侗族这一族名的来历与“溪峒”之名有密切关系。

明清以来,侗族被称为“僚人”、“侗僚”、“峒人”、“洞蛮”、“峒苗”或泛称为“苗”、“夷人”。

民国时期称为“侗家”,新中国成立以后,称为侗族。

侗族历史源流,史学界存在四种不同的看法:一种认为,侗族是土著民族,自古以来就劳动生息在这块土地上,是这块土地上形成的土著人共同体;第二种认为,侗族是从浔江下游的梧州一带溯河而上,经柳江、融江迁徙到侗乡的,因为侗乡南部方言区流传有“祖公上河”的迁徙歌谣;第三种认为,侗族是从长江下游的温州一带经过洞庭湖沿沅江迁徙来的,因为侗族北部方言区流传有“祖公进寨”歌,歌中有这样的传说;第四种认为侗族的主体成份是土著,在长期的发展过程中,融合了外地迁来的其他民族成份。

侗族节日风俗侗族是当今中国的少数民族之一,主要聚居在贵州、湖南和广西的交界处。

侗族人口为两百九十万左右。

那么你知道侗族的节日风俗吗?下面给大家整理了相关资料,希望可以帮到大家!播种节聚住在湘、桂、黔交界边境的侗族人民,每在农历三月初三这天,都要举行传统的播种节盛会。

由于人们的爱好不同各个村寨的活动内容和方式也不相同。

有的寨子在这天放花炮;有的踩芦笙,坐歌堂;有的走亲邀客。

而最风趣的是“舞春牛”。

接着农耕队还要表演谷种农事活动。

整个表演场地被当成一块田,扮演农民的几个人,有的背犁耙,有的荷锄头,还有的背竹篓。

他们把田坎、耕田、插秧、收割,动作逼真、优美,用歌舞表现了侗家田间耕作的欢乐气氛。

尝新节“六月六,早禾熟”。

侗族地区把这一天作为尝新节,有的地方择吉日尝新。

湖南通道尝新节这天,狗是上宾,新米饭煮出来,让狗尝过以后人才尝。

因为传说远古时期,洪水滔天,绝了谷种,是一条白色的神犬飘洋过海,在西王母的晒谷坪里打了一个滚,满身粘谷粒,在回来时身上的谷粒被水洗掉了,只有狗翘在水面上的尾巴尖带着几颗谷粒。

人类靠这几粒谷种才发展到今天。

为了不忘狗的功劳,因此新谷登场要请狗先尝。

尝新节是侗族地区共同的节日,各地尝新节内容大同小异。

侗年根据侗历来确定的新年。

一般为农历十月底或十一月初。

现大部分侗族均不过此年。

仅有部分地方仍过侗年。

这些地方每年过两种年。

称侗年为小年。

春节为大年。

榕江七十二寨一带的侗寨于农历十一月初过侗年。

十月将屋前屋后打扫干净,杀猪宰牛,舂糍粑,准备过年。

从十一月初一到初五举行大规模的踩歌堂、跳芦笙和斗牛活动。

有的地方把姓氏节也称为过侗年,各个姓氏节日期不一。

但一般为农历的十一月。

花炮节侗族一年一度的花炮节,各地举行的日期不同。

拿三江侗族自治县来说,是正月初三农历,下同,梅林是二月初二,富禄是三月初三,而林溪却是十月二十六。

花炮分为头、二、三炮,包炮都系上一个象征幸福的铁圈,外用红绿线包扎。

燃放时以火药铁炮为冲力,把铁圈冲上高空。

侗族研究报告引言侗族是中国的一个少数民族,主要分布在贵州、湖南、广西等地。

侗族文化丰富多样,包括语言、服饰、习俗等方面都具有独特的特点。

本文将对侗族进行深入研究,探讨侗族民俗文化的传承与发展。

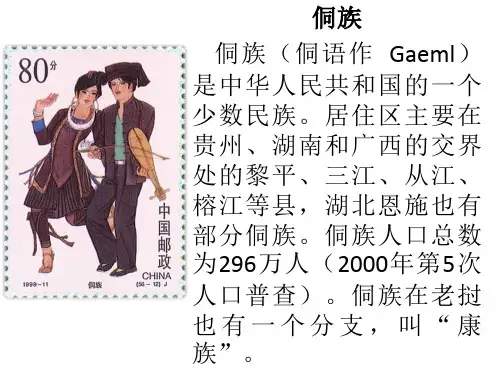

1. 侗族概述侗族是中国56个民族之一,属于汉藏语系的侗傣支,人口约为300万。

侗族主要分布在贵州、湖南、广西等地。

侗族的祖先是古代的百越人,历史悠久,文化底蕴深厚。

2. 侗族语言侗族有自己独特的语言,属于汉藏语系的侗傣语群。

侗傣语包括侗语和傣语两个大的分支。

侗语是侗族人民日常交流的语言,大多数侗族人都能说侗语。

傣语主要分布在云南地区。

3. 侗族服饰侗族的服饰非常华丽多彩,体现了侗族人民的审美观和文化传统。

侗族男女的服装各有特点。

男性常穿蓝色或黑色长衫,衣襟上有刺绣和银饰,下身配以黑色裤子和高筒皮靴。

女性则着装更为华丽,穿着绣花的上衣、色彩鲜艳的长裙和腰带,戴着银饰和花朵装饰的发饰。

4. 侗族音乐侗族音乐是侗族文化中重要的组成部分之一。

侗族人民以歌唱表达情感和寄托希望、祈祷。

侗族音乐具有独特的旋律和节奏,常常伴随着吹奏竹笛、弹奏板胡等传统乐器。

侗族的舞蹈也是音乐的重要配套,以舞龙、舞狮等舞蹈形式为主。

5. 侗族节日侗族有许多丰富多彩的传统节日,其中最重要的是侗族过大年。

侗族过大年的习俗非常独特,包括贴窗花、燃放鞭炮、舞狮等活动。

此外,侗族还有祭山节、祭祖节等重要节日,这些节日体现了侗族人民的传统文化和信仰。

6. 侗族建筑侗族的传统建筑是木质结构,建筑风格独特美观。

侗族建筑常见的有“侗寨”和“侗楼”,是侗族人民居住和集会的场所。

侗寨通常建在山坡或河边,是由多个木质建筑构成的小型村落。

侗楼则是侗族人民集体居住的建筑群,多层楼,风格独特。

7. 侗族工艺品侗族人民善于制作各种工艺品,如银饰、刺绣、木雕等。

侗族的银饰非常精美,包括戒指、耳环、项链等,常常镶嵌着珍贵的宝石和彩色水晶。

侗族的刺绣技艺也非常高超,刺绣作品通常配以花鸟、山水等图案,色彩鲜艳。

少数民族之侗族小资料一、全国侗族分布我国的侗族分布在贵州省的黎平、从江、榕江、天柱、锦屏、三穗、镇远、剑河、玉屏,湖南省的新晃、靖县、通道,广西壮族自治区的三江、龙胜、融水等县。

根据20010年第六次全国人口普查统计,侗族人口数为2879974。

秦、汉时期,在今广东、广西一带聚居着许多部落,统称之为“骆越”(“百越”的一支)。

每个氏族或村寨,皆由“长老”或“乡老”主持事务,用习惯法维护社会秩序。

“合款”分大小。

“小款”由若干毗邻村寨组成;“大款”由若干“小款”联合。

“小款首”由寨内公推,“大款首”由“小款首”商定。

共同议定的“款约”必须遵守,款民大会是最高权力组织,凡成年男子均须参加,共议款内事宜。

这种组织一直保存到清朝末期和中华民国初期。

二、全国各地侗族自治县成立中华人民共和国成立后,1951年8月19日,广西龙胜县侗族人民和壮、瑶、苗等兄弟民族建立了龙胜各族自治县。

1952年12月3日建立了广西三江侗族自治县。

1954年5月7日建立了湖南通道侗族自治县。

1956年7日23日建立了贵州黔东南苗族侗族自治州。

同年12月5日建立了湖南新晃侗族自治县。

1984年11月7日建立了贵州省玉屏侗族自治县。

民族区域自治政策的贯彻和实施,实现了侗族人民当家作主的愿望。

三、侗族穿饰侗族人民大都穿自纺、自织、自染的侗布,喜青、紫、白、蓝色。

男子装束,近城镇者与汉族无异,唯边远山区略有差别,穿右衽无领短衣,着管裤,围大头帕。

有的头留顶发。

妇女装束各地互有差别,有着管裤、衣镶托肩、钉银珠大扣、结辫盘头者;有衣长齐膝、襟边袖口裤脚有滚边或花边、挽盘发者;有着大襟衣、大裤管、柬腰带、包头帕、挽头髻者;有着对襟衣、衬胸布、围褶裙、系围腰、着脚套或裹绑腿、髻插银椎者;有宽袖大襟、衣滚绣有龙凤花卉、长裙过膝,梳盘发者;也有着汉装者。

一般都喜欢戴银饰。

四、侗族饮食侗族人民的饮食以大米为主要食物,平坝地区以粳米为主,山区则多食糯米。

公元6至9世纪,侗族居住地设“峒”或“溪洞”行政单位。

现今,部分村寨仍沿用此称呼。

新中国成立后,统称为“侗族”。

至1990年,侗族人口总数为251.401万人,主要聚居在贵州、湖南、广西交界地区。

侗族源于秦汉时期的“骆越”,原居广西梧州一带,后部分向东移至贵州、湖南,部分在广西定居。

部分汉族人因战乱和移民政策迁入侗族地区,后来大部分融入侗族。

侗语属汉藏语系壮侗语族侗水语支,分南北两方言区。

现在多数人能说汉语。

侗族原无文字,1958年设计拉丁字母为基础的文字方案,但未推行,现基本通用汉语。

侗族信仰多神,崇拜祖先,特别是女性祖先“萨母”,各寨建有“萨母祠”或神坛供奉。

侗族文化艺术丰富,有“诗的家乡,歌的海洋”之称,包括侗族大歌、芦笛舞、侗戏、斗牛会等。

侗族一般实行一夫一妻制,婚前有行歌坐月习俗,婚后有“不落夫家”的传统。

男女青年交往自由,以唱对歌表达爱情。

侗族服饰特色鲜明,男子穿对襟或右衽衣,妇女穿大襟无领上衣、百摺裙,束腰带和绑腿。

侗族以大米为主食,喜饮酒,嗜好酸辣味。

多数地区过春节,也有在十月或十一月择日“过侗年”。

经济以农业为主,种植水稻为主,也从事林业,所产杉木知名。

民间工艺发达,鼓楼和风雨桥是特色建筑。

新中国成立后,与苗族等民族联合建立自治州和自治县。

侗族的简要历史侗族总人口为3495993人(2020年),主要分布在贵州省东南,湖南省新晃侗族自治县、会同县、通道侗族自治县、芷江侗族自治县、靖州苗族侗族自治县,广西三江侗族自治县、龙胜,湖北省恩施等地。

其中,黔东南苗族侗族自治州是我国侗族最大的聚居地。

侗族地区在我国云贵高原的东端,地势西北高东南低,海拔在500米至1000米之间。

境内青山迭嶂,碧水萦回,既有激流险滩,又有清溪幽谷,既有高山峻岭,也有低丘平坝,土壤肥沃。

气候温暖,霜期短,年均气温在15℃左右,年均降雨量1200毫米。

侗族人民有自己语言,但没有文字,分南北方言区。

北部方言区和汉族人民交往密切,语言中吸收汉语词汇和使用汉语语法形式较为普遍;南部方言则保持古老面貌,元音分长短,有一套完整的促声韵。

南北方言语法规则基本一致,不同方言区的人们经过一段时间的交往就能通话。

1956年,中国科学院少数民族语言调查第一工作队正式着手侗族文字的设计工作。

1958年在贵阳召开侗族语言文字讨论会,通过了侗文方案。

侗族人民第一次有了本民族的文字。

新创制的侗文是拉丁字母拼音文字,以南部方言为基础,以车江话语音为标准。

侗族历史源头,史学界主要有四种观点:一种认为侗族是土著民族,自古以来就在这块土地上;第二种则是从南部方言区侗族流传的“祖公上河”迁徙歌谣,推测侗族是从都柳江下游梧州一带沿河而上迁徙到了现在居住地;第三种认为,侗族是由长江下游温州一带,经过洞庭湖,沿着沅江迁徙而来,他们的理由是北部方言区侗族中由“祖公进寨”的传说;第四种认为,侗族的主体成份是土著,在历史发展中融合了外地其他民族,最终发展成了现在的侗族。

侗族聚居地,在春秋战国时,属于楚国商於之地,秦时属于黔中郡和桂林郡,汉朝属武陵郡和郁林郡。

魏晋南北朝至隋朝时期则被称为“五溪之地”。

侗族形成单一民族时,就是在隋唐时期。

到了唐朝,侗族酋长、首领归附中央王朝,唐朝在“峒区”设立州郡,任命当地首领为刺史。

侗族现在大约有三百多万人,主要居住在贵州、广西和湖南的自治县里,他们的语言按照居住地区分为南、北两种,不过大部分侗族人都懂得说汉语,而居住在北部的族人,更加深受汉族的文化影响。

侗寨的标志是鼓楼,木头结构,只用榫头穿合,不用铁钉,侗族的社会历史、宗教信仰、生活习俗、节日集会,以及文化艺术等等,都离不开鼓楼。

简单来说,鼓楼就是一个寨里的公共活动中心。

侗族相信万物有灵,他们认为其中至高无尚的神是一位侗语称为「萨」的女神。

侗族人认为她是民族的始祖,所以在各条村寨都有圣母祠或者神坛,希望她保佑人畜平安、五榖丰收。

在侗族人居住的地区,也住了很多苗族人,其中有很多是基督徒,所以,苗族信徒可以称得上是侗族的福音使者,只要他们积极布道,相信会有更多侗族人有机会听福音。

这正是各民族之间万事互相效力的成果,让我们一起来感谢神。

●奉主耶稣的名除去贵州一切黑暗权势的捆绑及侗族人民心里的蒙蔽。

●为侗族人民拜偶像认罪,求主赦免及洁净。

●求主兴起苗族信徒成为福音的使者,积极向侗族人传福音,使更多侗族人有机会听信福音。

我必在你前面行,修平崎岖之地。

我必打破铜门,砍断铁闩。

(赛45:2)我们晓得万事都互相效力,叫爱神的人得益处,就是按祂旨意被召的人。

(罗8:28)(请朗读及用心思想以上经文三次,然后同心祷告) 主啊,是的,一切偶像都要扫除,侗族人要心灵苏醒,离弃偶像,认识真神;有智慧发现真相,明白人手所造之物岂能够成为世人的保护呢!主啊,我们把侗族人交托给祢,求主除去他们的蒙蔽,医治他们被弄瞎的心眼,使他们得见主荣耀福音的光,得以脱离黑暗的权势,把他们迁到主光明的国度里,得蒙主的救赎,过犯得蒙主的赦免。

万物的源头、生命的主宰,求主的荣光照亮侗族人的心灵,叫他们知道现在所供奉的神并不是他们民族的始祖,也不能保佑人畜平安、五谷丰收;又叫他们明白惟有主是独一的真神,惟有主赐人喜乐、平安,并且叫人得着丰盛的生命。

求主兴起与侗族杂居的苗族信徒,成为侗族的福音使者,让福音传遍侗族人民居住的地区;愿万事都互相效力,叫爱神的人得益处,就是按祢旨意被召的人。

侗族,有⼈⼝2514014⼈,主要分布在贵州、湖南、⼴西三省(区)毗邻的黔东南、⽟屏、新晃、通道、芷江以及三江等县。

侗族主要从事农业,以种植⽔稻为主,特产糯⾕,以⾹⽲糯最享盛名。

少数⼈从事林业,池塘稻⽥中养鱼的也很普遍。

侗族的名称,最早以“仡伶”,见于宋代⽂献。

明、清两代曾出现“峒蛮”、“峒苗”、“峒⼈”、“洞家”等他称。

新中国成⽴后统称侗族。

民间多称“侗家”。

侗族有⾃⼰的语⾔,属汉藏语系壮侗语侗⽔语⽀。

原⽆民族⽂字,20世纪50年代创制了侗⽂。

现在⼤部分通⽤汉⽂。

侗族地区⼀向被誉为“诗的家乡,歌的海洋”。

侗族诗歌韵律严谨,题材多样,尤以多声部⽆伴奏的侗族⼤歌为传统⽂化最精粹的部分,在⽂学和⾳乐⽅⾯都有极珍贵的价值。

侗族擅长建筑。

结构精巧、形式多样的侗寨⿎楼、风⾬桥等建筑艺术具有代表性。

侗锦、侗布、挑花、刺绣以及银饰⼯艺品等,都充分表现了侗族多彩多姿的传统⽂化特⾊。

侗寨楼桥 在贵州、⼴西的侗乡,有许多久负盛名的⿎楼和风⾬桥。

这些兴时于汉末⾄唐代的古建筑,结构严谨,造型独特,极富民族⽓质。

整座建筑不⽤⼀钉⼀铆和其它铁件,皆以质地耐⼒的杉⽊凿榫衔接,拔地⽽起。

侗寨⿎楼,外型象个多⾯体的宝塔。

⼀般⾼20多⽶,11层⾄顶,全靠16根杉⽊柱⽀撑。

楼⼼宽阔平整,约10平⽅⽶见⽅,中间⽤⽯头砌有⼤⽕塘,四周有⽊栏杆,设有长条⽊凳,供歇息使⽤。

楼的尖顶处,筑有宝葫芦或千年鹤,象征寨⼦吉祥平安。

楼檐⾓突出翘起,给⼈以玲珑雅致,如飞似跃之感。

⿎楼是侗族⼈民的标志,也是侗族⼈民团结的象征。

每个侗寨⾄少有⼀座⿎楼,有的侗寨多达四五座。

过去⿎楼都悬有⽜⽪长⿎⼀⾯,平时村寨⾥如有重⼤事宜,即登楼击⿎,召众商议。

有的地⽅发⽣⽕灾、匪盗,也击⿎呼救,⼀寨击⿎,别寨应声,照例击⿎,如此,⼀寨传⼀寨,信息很快传到深⼭远寨,⿎声所及,⼈们闻声⽽来。

因此,侗家⼈对⿎楼,长⿎特别喜爱。

如今,社会秩序安定,长⿎已失去了它传递信息的作⽤。

侗族介绍发言稿大家好!很荣幸今天能够站在这里,向大家介绍中国民族之一的侗族。

作为中国56个民族之一,侗族在我国南部广西、湖南、贵州和湖北等地区分布广泛,拥有着丰富的历史和独特的文化传统。

侗族是我国的少数民族之一,他们世代生活在崇山峻岭之中,形成了独特的民族风貌。

侗族人口约为320万人,主要分布在湖南、广西、贵州和湖北等地。

侗族是一个勤劳勇敢的民族,他们以农耕为主要经济活动,同时也从事渔猎和手工艺制作。

他们的主要农作物有水稻、辣椒、甘蔗等,其中水稻种植技术非常发达,依靠水上田的种植方式,创造出了独特的田园景观。

同时,侗族也是一个热爱音乐和舞蹈的民族。

他们传承了丰富的民族音乐和舞蹈文化,如侗族花鼓、草鞋舞、板鼓舞等,这些舞蹈以其独特的舞步和节奏感赢得了国内外的赞誉。

侗族的服饰也是其民族文化的重要组成部分。

他们的传统服饰以色彩鲜艳、图案繁复、细致精湛著称。

尤其是侗族妇女的服饰,常常以刺绣为主要手法,找到了一种平衡点,既能够展示出女性的柔美,又能够体现出民族文化的特色。

侗族的宗教信仰主要是百足纳结,即踏百节。

他们崇拜自然界的万物,如山神、水神等,并坚信这些神灵能够保护自己免受灾难和苦难。

侗族的节日和民俗也非常丰富多彩。

其中最重要的节日是“劳动人民的节日”和“常寿的节日”。

在这些节日里,侗族人民常常会举行各种庆祝活动,如舞蹈、歌唱、比赛等,以表达对劳动和生活的热爱和祝福。

侗族的传统艺术也是其文化瑰宝的一部分。

侗族织锦、编织、竹器制作等技艺,代表了中国传统手工艺的精华。

这些技艺独特而精湛,世代相传至今。

作为中国的少数民族之一,侗族有着悠久的历史和独特的文化传统。

他们以自然界的万物为崇拜对象,同时在农耕、渔猎和手工艺制作方面也有着丰富的传统知识和技艺。

我们应该珍惜和尊重这样一个精彩而多元的文化,共同努力保护和传承侗族的文化遗产。

谢谢大家!。

侗族介绍侗族人口有多少主要分布在哪里>侗族(侗语作:Gaeml)是中国的一个少数民族。

居住区主要在湖南、贵州和广西的交界处,湖北恩施也有部分的侗族。

侗族人口总数为296万人(2000年第5次人口普查),2010年第6次人口普查,侗族人口为287万人,十年人口减少近10万人。

侗族的名称来自“溪洞”,这是当地人传统的行政单位,现当地还有许多地名叫“洞”。

中华人民共和国成立后把这些地方居民统称为侗族。

侗族(dòng zú)(The Kam People)主要分布在贵州省、湖南省及广西壮族自治区交汇处,以及湖北省恩施土家族苗族自治州。

此外,江苏省、广东省、浙江省三省侗族人口各有几万。

根据2000年第五次全国人口普查统计,侗族人口数为2960293。

侗族中有一些是北侗族,有100万多名说北侗族话的人生活在中国南部贵州省和湖南省交界处的地方,大部分北侗族人生活在湖南省的新晃县和贵州省的天柱县。

侗族自称Gaeml(发音近似于汉语的“干”、“佄”或“更”字),依据联合国倡导的“名从主人”原则,国际标准译名为“Kam”、“Kam People”。

侗族的名称,最早以“仡伶”,见于宋代文献。

明、清两代曾出现“峒蛮”、“峒苗”、“峒人”、“洞家”等他称。

新中国成立后统称侗族。

民间多称“侗家”。

侗族使用侗语,属壮侗语系,分南、北部两种方言。

原无文字,沿用汉文,1958年设立了拉丁字母形式的侗文方案。

大部分通用汉文。

主要从事农业,兼营林木。

林业以产杉木著称。

以生产鱼粳稻为主,选育栽培有本民族独特优质的水稻品系——“香禾糯”(Kam Sweet Rice);善用稻田养鱼,创造和传承了以“稻鱼鸭共生”为特点的侗乡有机农业文化遗产。

有自己的民间戏曲——侗戏。

鼓楼、风雨桥、风雨亭是侗族的主要标志。

风雨桥因桥上建有长廊式,可遮蔽风雨的桥屋而得名。

三江著名的程阳风雨桥,被定为国家级重点文物。

桥上建有五座多脚宝塔,通道两侧有栏杆,形如游廊。

如对您有帮助,可购买打赏,谢谢侗族介绍侗族人口有多少主要分布在哪里

导语:侗族(侗语作:Gaeml)是中国的一个少数民族。

居住区主要在湖南、贵州和广西的交界处,湖北恩施也有部分的侗族。

侗族人口总数为296万人(20

侗族(侗语作:Gaeml)是中国的一个少数民族。

居住区主要在湖南、贵州和广西的交界处,湖北恩施也有部分的侗族。

侗族人口总数为296万人(2000年第5次人口普查),2010年第6次人口普查,侗族人口为287万人,十年人口减少近10万人。

侗族的名称来自“溪洞”,这是当地人传统的行政单位,现当地还有许多地名叫“洞”。

中华人民共和国成立后把这些地方居民统称为侗族。

侗族(dòng zú)(The Kam People)主要分布在贵州省、湖南省及广西壮族自治区交汇处,以及湖北省恩施土家族苗族自治州。

此外,江苏省、广东省、浙江省三省侗族人口各有几万。

根据2000年第五次全国人口普查统计,侗族人口数为2960293。

侗族中有一些是北侗族,有100万多名说北侗族话的人生活在中国南部贵州省和湖南省交界处的地方,大部分北侗族人生活在湖南省的新晃县和贵州省的天柱县。

侗族自称Gaeml(发音近似于汉语的“干”、“佄”或“更”字),依据联合国倡导的“名从主人”原则,国际标准译名为“Kam”、“Kam People”。

侗族的名称,最早以“仡伶”,见于宋代文献。

明、清两代曾出现“峒蛮”、“峒苗”、“峒人”、“洞家”等他称。

新中国成立后统称侗族。

民间多称“侗家”。

侗族使用侗语,属壮侗语系,分南、北部两种方言。

原无文字,沿用汉文,1958年设立了拉丁字母形式的侗文方案。

大部分通用汉文。

主要从事农业,兼营林木。

林业以产杉木著称。

以生产鱼粳稻为主,选育栽培有本民族独特优质的水稻品系——“香禾糯”(Kam Sweet Rice);

生活常识分享。