探索三角形相似的条件教案

- 格式:doc

- 大小:91.00 KB

- 文档页数:6

10.4 探索三角形相似的条件

第一课时

[教学目标]

1.探索三角形相似的条件,会运用三角形相似的条件解决有关问题.

2.经历“操作一观察一探索一说理”的数学活动过程,发展合情推理和有条理的表达能力.

[教学过程(第一课时)]

1.情境创设

前面我们学习了相似三角形的概念,即三个角对应相等、三条边对应成比例的两个三角形是相似三角形,同时这也是判定两个三角形相似的一种方法.除此之外,还有没有其他的判定方法呢?

2.探索活动

探索活动分为5个层次.

第一层次:与判定两个三角形全等的条件类比,使学生感悟到,判定两个三角形相似也可以适当减少条件,提高学生探索两个三角形相似的条件的主动性.

第二层次:组织操作活动,画出图中的3个三角形.

第三层次:组织思考活动.学生通过实际度量图10-10(1)与图10-10(3)中三角形的边长与角的度数,发现这两个三角形的对应角相等、对应边成比例,它们是相似的.而此时图中给出的条件仅为:

∠A”=∠A,∠B”=∠B,A”B”=2AB.

第四层次:改变兑值的大小(∠A”=∠A,∠B”=∠B的条件不变),度量画出的两个三角形的边和角,发现仍然满足相似的条件,这样使学生感悟到:只要满足∠A”=∠A,∠B”=∠B的条件,图10-10(1)与图10-10(3)的三角形相似.

第五层次:通过探索活动,归纳判定三角形相似的条件(1).

3.例题教学

例1是复习巩固判定三角形相似的条件.其中,求上C的度数的根据是:三角形3个内角的和等于 180°;判定△ABC∽△A’B’C’的根据是:两个角对应相等的两个三角形相似.

例2的解答过程实际上仅说明当平行于三角形一边的直线与其他两边相交时,所构成的三角形与原三角形相似.当平行于三角形一边的直线与其他两边的延长线相交、与其他两边的反向延长线相交的情况,由学生思考、解答.

单位 上栗县赤山镇新店中学 授课时间 2014年11月10日

教

学

目

标 知识与技能:

三角形相似有关知识是中学数学的一个重点和难点,教师务必让学生真正掌握这部分的相关知识,因此,教师在教授这方面知识时,一定要放慢教学的节奏,让学生有充分的时间和空间加以思考和理解,同时,针对学生容易出现的一些错误,在课堂上加以说明和指正。

过程与方法:

初步掌握两个三角形相似的判定条件,能够运用三角形相似的条件解决简单问题。经历两个三角形相似条件的探索过程,进一步发展学生的探究、交流能力,以及动手、动脑、手脑和谐一致的习惯。

情感与价值观:

在进行探索的活动过程中发展学生的探索发现归纳意识和合作交流的习惯,发展学生的合情推理的能力和初步的逻辑推理意识,体会数学思维的价值。

教学重点 相似三角形的判定方法以及推导过程,并会用判定方法来证明和计算.

教学难点 判定方法的运用

教学方法 探索——总结——运用法

教学工具 三角板 幻灯片

教

学

过

程 教学环节 教师活动 学生活动

一、知识回顾

1、什么是相似形?

2、什么是相似多边形?

3、什么是相似三角形?

鼓励学生回答,或指定积极的学生回答。

学生回答、学生评价或全集回答与评价。

二、引新

思考:满足什么条件的两个三角形会相似呢?

提醒:三角形的元素三条边、三个角。

学生就定义说出来,三个角相等,三边对应成比例的两个三角形相似。

(展示幻灯片一)

学生阅读:相似三角形的定义可以作为三角形相似的一种判定方法。

课题 4.4 探索三角形相似的条件(第一课时) 授课人 王德军 三、探索

探索一:(幻灯片二)画一个△ABC,使得∠BAC=60°,与同伴交流,你们所画的三角形相似吗?

探索二:(幻灯片二)与同伴合作,一人画△ABC,另一人画△A′B′C′,使得∠A=∠A′=60°,∠B=∠B′=45°,比较你们画的两个三角形,∠C与∠C′相等吗?对应边的比相等吗?这样的两个三角形相似吗?

教案

课 题:§4.6.1 探索三角形相似的条件(一)

授课老师:吴舜华

教材:北师大版八年级下册

一、教材分析

1. 教材的地位和作用

第一,"相似形"是两个图形间进行比较时所产生的一个概念,它的内容是"全等形"的推广与拓展,而"全等形"实质上"是"相似形"的一种特例,两者既有联系又有区别;

第二,"相似形"无论是数学本身还是在实际中,都有着极为广泛的应用,对此,教科书给予了充分的关注;

第三,对本章的学习,是从更一般的角度研究图形之间的关系,这对于进一步发展学生的空间概念,有着十分重要的作用;

第四,本节内容是相似三角形的条件的第一课时,将为其他判定方法的学习打下基础,另外通过本节课的学习,还可培养学生猜想,实验,证明,探索等能力,对掌握观察,比较,类比,转化等思想有重要作用.因此,这节课在本章中占着举足轻重的地位.

2. 学情分析

(1)在学习本节内容之前,学生已经掌握了全等三角形的性质与判定方法,以及相似三角形的定义,并初步体会了化归思想在数学学习中的作用.

(2)本节课的教学内容是循序渐进,逐步深化的.特别是判定两个三角形相似的条件的运用,会给学生的学习带来一定的困难.

3. 教学目标:

根据《数学新课程标准》对这部分内容的要求及本课的特点,结合学生的实际情况,我从"三维" 角度确定本节课的教学目标:

(1)知识技能目标:经历两个三角形相似条件的探索过程,掌握两个三角形相似的判断条件,并能够运用三角形相似的判断方法解决一些简单的问题.

(2)过程方法目标:进一步发展学生的探究,交流能力,培养学生善于观察,动手操作,研究问题的习惯,以及发展学生的合情推理能力和初步的逻辑推理能力.

(3)情感态度目标:能够在数学活动中发挥积极作用,体验数学活动充满着探索性和创造性,

培养学生动手与动脑有机结合的良好习惯,发展学生主动探究,合作交流的意识.

以上目标的确定,基于以下考虑:

《探索三角形相似的条件(一)》教学设计方案

宜君县地区 太安中学学校 姓名:屈莉莉

课题名称 《探索三角形相似的条件(一)》

科 目 数学 年级 八年级

教学时间 1课时(40分钟)

学习者分析 学生的知识技能基础:学生以前学过平行线的条件,有此知识作基础进一步学习三角形相似的条件,相信学生不难理解和掌握,本课时通过引导学生探索三角形相似的条件及简单应用来加强对知识的充分理解。

学生的活动经验基础:在相关的知识学习活动中,学生已经学习了相似图形的基础知识了解了相似的基本概念,感受到相似图形之间的联系和区别,同时在以前的数学学习中已经经历了很多合作学习的过程,具有了一定的合作学习的经验,具备了一定的合作与交流的能力。

教学目标 知识与技能:

1、初步掌握两个三角形相似的判定条件(两角对应相等的两个三角形相似)。

2、能够运用三角形相似的条件解决简单的问题。

过程与方法:

1、 初步掌握两个三角形相似的判定条件,能够运用三角形相似的条件

解决简单的问题。

2、 经历两个三角形相似条件的探索过程。

3、 进一步发展学生的探究、交流能力,以及动手、动脑、手脑和谐一

致的习惯。

情感与价值观:

1、在进行探索的活动过程中发展学生的探索发现归纳意识和合作交流

的习惯。

2、发展学生的合情推理能力和初步的逻辑推理意识,体会数学思维的价值。

教学重点、教学难点、 1、相似三角形的判定方法以及推导过程,并会用判定方法来证明和计算。

2、相似三角形判定方法的证明、有关计算,训练学生的灵活运用能力。

教学资源 1、白纸、有刻度的直尺、量角器、小黑板;

2、教师自制的多媒体课件;

3、视频展台;

4、上课环境为多媒体教室。

教学过程

教学活动1 一、创设问题情境,引入新课

旧知回顾,教师提出问题:

1、相似三角形的定义是什么?

2、相似三角形的性质有哪些?

3、两个三角形相似需要哪些条件?由此引出本节学习的内容。

《探索三角形相似的条件(1)》的教学反思

大理市下关镇中学 沈 密

任何数学知识的发现都会经历:“猜想→验证→推广→说理(证明)→应用”这一过程,它是研究数学的基本思路。

本节课先通过与全等三角形的类比,提出猜想,接着用测量的办法来验证猜想,然后对我们的猜想做进一步的推广,为了确保猜想的正确性,再运用已有的知识加以论证、说明,最后对探索到的数学知识又加以应用。 充分地体现了课标的过程教学,也完美地展示了数学研究的基本思路。

数学教学的目的不单单是传授枯燥的数学知识,更重要的是通过数学知识这一载体,培养学生的数学思维能力和渗透数学研究方法。数学思维能力和数学研究方法的形成,不能依靠教师告诉学生,它是潜移默化的,它只能够让学生在一次又一次的数学活动中感受它,应用它。这样有价值的数学活动越多,学生对它的理解就越深刻。这就需要教师能够提供给学生更多的数学活动机会,探究数学知识的发生过程就是一个很好的机会。为此,经历数学知识的形成过程在这次课程改革中被提到一个尤为重要的地位。在这过程中,更能培养学生的数学思维能力和数学研究方法的渗透。下面,就结合我在设计制作和讲授《探索三角形相似的条件(1)》一课,谈谈教学过程的得与失。

本节课的主要内容是“两角对应相等两三角形相似。”应该说学生对该知识是能够比较容易记住的,但为了能更好的培养学生的思维能力,养成良好的研究习惯,在本节课的教学中,我从数学研究的一般思路“猜想→验证→推广→说理(证明)→应用”进行了知识形成过程的教学,充分的展示出该知识的形成过程。下面就从数学研究的一般思路一一说起。

一、教学设计说明

1.顺其自然、追求自然。本节课教师首先创设情境,让学生基于实际的需要感受探究三角形相似条件的必要性,提出要解决的问题,进而让学生在原有三角形相似定义性质、三角形全等判定定理的基础上用类比、猜想、实验的方法解决问题,最后基于判定三角形相似方面知识结构的不完整,拓展问题,让学生带着问题回去。

嬲憩晷国 固憾国国 ∞ 雹固题鼢 T A 鬈 熊 l 《 i 黪8 i强 《 I《巍◇ 廷S 瑟0 l 广东省深圳实验学校初中部 张岭 如何使学生拥有独立自主的思考空间,实现学生 自己实质性的数学思维活动,从而使学生的数学创新 和实践能力等得到培养,是教师在教学设计过程中必 须认真考虑的问题.围绕这一理念,笔者对北师大版 数学八年级下册“探索三角形相似的条件”的课堂教 学进行了设计. 1 背景分析 1.1 学习任务分析 相似三角形的判定.是在学完相似三角形的基础 上,进一步研究相似三角形的本质,以完成对相似三 角形的定义、判定的全面研究.它还是研究相似三角 形性质的基础,也是今后研究圆中线段关系的重要工 具,是本章的学习重点 相似图形是现实生活中广泛存在的现象(全等图 形其实就是它的一个特例).探索三角形相似条件的 过程,不仅可以使学生更好地认识、描述物体的形状, 体会图形相似在现实世界中的重要作用,还可以提高 学生应用数学的意识和合作交流的能力. 1.2教材内容分析 教材建议安排2课时,第一课时集中学习“两角 对应相等的两个三角形相似”,第二课时集中学习“三 边对应成比例的两个三角形相似”和“两边对应成比 例且夹角相等的两个三角形相似”.对于第一课时的 “做一做”课本要求学生通过动手画图直观感知三角 形相似的条件,具体安排如下:

但我认为这样安排不符合学生的实际情况. 首先,限制了学生的思考角度.类比全等三角形, 学生本可以猜想出很多判定三角形相似的方法,而这 里只是验证“两角对应相等两三角形相似.”当然逐个 方法分开教学,可以使学生更清楚各个方法的特点, 但也会造成学生盲目地模仿,而不思考各个方法的适 应性. 其二,这里的“做一做”暗示了“两角对应相等两 三角形相似”是正确的.学生阅读了问题后,不用思考 就可以知道答案.并且操作较枯燥乏味,无法调动学 生的积极性. 其三,即使学生愿意操作,但由于度量中的误差, 计算的结果很难保证三组对应边的比值相等.如果不 相等,又该怎么办呢?难道告诉学生忽略不记吗?那 么以后解题时差一点是否也可以忽略不记呢? 1.3学生情况分析 由于八年级学生已经学过全等三角形,那么再学 相似三角形就是由特殊到一般的过程,是完全可以让 学生类比全等三角形的概念、性质和判定方法来研究 相似三角形的概念、性质和判定方法的.因此,确定类 比思维作为本节课的核心,并采用以学生自己探究为 主的方式进行课堂教学是恰如其分的.为了确保类比 思维在本节课中的核心地位,应该把本节中可以进行 类比思维活动的教学内容适当集中,以突出这节课的 主题.于是,我们对课本中的教学内容与教学结构进 行了适当的调整. 考虑到我校学生的数学基础较好,思维较为活 跃,对自主探索式的学习方法也有一定的认识,第一 课时我通过创设问题情境,启发引导学生运用几何画 板自主探索三角形相似的各种判定方法.将学生的独 立思考、自主探究、交流讨论等探索活动贯穿于课堂 教学的全过程,突出学生的主体地位.第二课时在总 结前一课时的基础上进一步理解掌握三角形相似的 判定方法. 学生已学过图形的平移、旋转、轴对称等研究图 形的方式方法.笔者平时在授课时经常用几何画板现 场作图并研究某一图形的性质,也利用课余时间对几 何画板的使用进行了辅导.学生也喜欢操作几何画 板,称它为“数学大玩具”.在本章的第三节“形状相同 的图形”,笔者利用几何画板放大、缩小了某一图形, 为本节的教学做了铺垫.因此根据课标,让学生利用 几何画板进行自主探索和理解相似三角形的判定条 件,虽说有一定的难度,但是“跳一跳就可摘到的桃 子”,是符合学生的实际水平的, 2教学目标设计 (1)经历两个三角形相似条件的探索过程,进一 步发展学生的探究、交流能力,以及动手、动脑、手脑 和谐一致的习惯.这是本节课的教学重点.

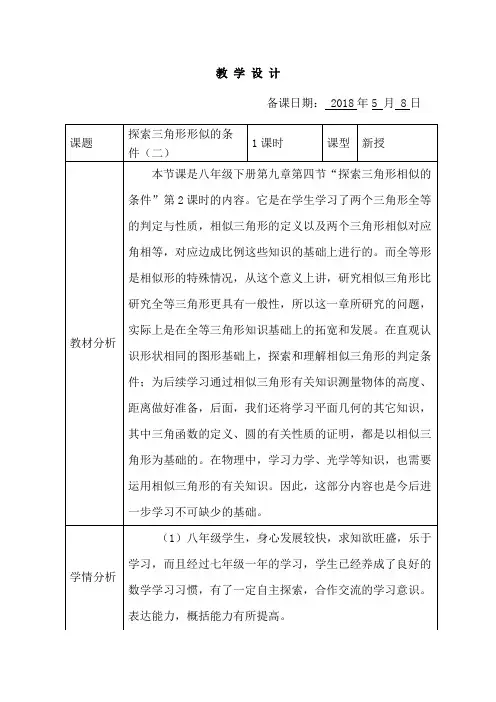

教 学 设 计

备课日期: 2018年5 月 8日

课题 探索三角形形似的条件(二) 1课时 课型 新授

教材分析 本节课是八年级下册第九章第四节“探索三角形相似的条件”第2课时的内容。它是在学生学习了两个三角形全等的判定与性质,相似三角形的定义以及两个三角形相似对应角相等,对应边成比例这些知识的基础上进行的。而全等形是相似形的特殊情况,从这个意义上讲,研究相似三角形比研究全等三角形更具有一般性,所以这一章所研究的问题,实际上是在全等三角形知识基础上的拓宽和发展。在直观认识形状相同的图形基础上,探索和理解相似三角形的判定条件;为后续学习通过相似三角形有关知识测量物体的高度、距离做好准备,后面,我们还将学习平面几何的其它知识,其中三角函数的定义、圆的有关性质的证明,都是以相似三角形为基础的。在物理中,学习力学、光学等知识,也需要运用相似三角形的有关知识。因此,这部分内容也是今后进一步学习不可缺少的基础。

学情分析 (1)八年级学生,身心发展较快,求知欲旺盛,乐于学习,而且经过七年级一年的学习,学生已经养成了良好的数学学习习惯,有了一定自主探索,合作交流的学习意识。表达能力,概括能力有所提高。

(2)在学习本节内容之前,学生已经掌握了全等三角形的性质与判定方法,以及相似三角形的定义,并初步体会了类比方法在数学学习中的作用;本节研究与学习方法与其类似。

(3)本节课的教学内容是循序渐进、逐步深化的。特别是判定两个三角形相似的条件的运用,会给学生带来一定的困难。

教学目标 知识与技能目标:理解并掌握三角形相似的判定定理:“两边对应成比例且夹角相等的两个三角形相似”。

过程与方法目标:在进行探索的活动过程中,发展类比的数学思想,激发学生的探索发现归纳意识,增强合情推理的语言表达能力。

情感与态度与价值观目标:培养学生积极的思考、动手、观察的能力,使学生感悟几何知识在生活中的价值。

教学重难点 重点:掌握相似三角形的判定定理:“两边对应成比例且夹角相等的两个三角形相似”。

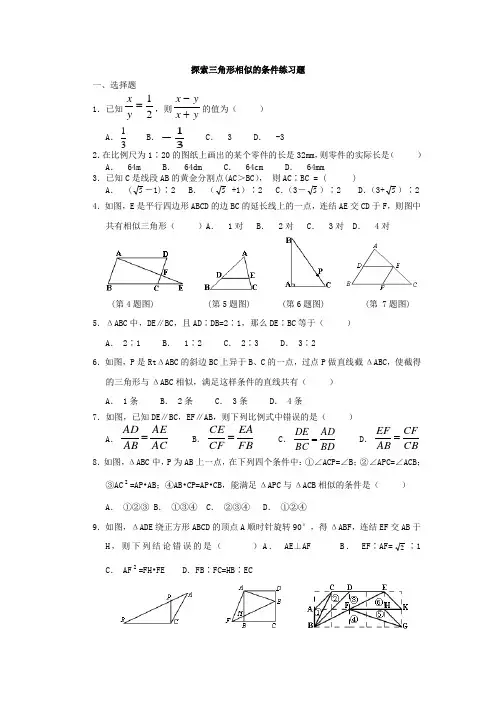

探索三角形相似的条件练习题

一、选择题

1.已知21yx,则yxyx的值为(

) A.31 B.31 C. 3 D. -3

2.在比例尺为1∶20的图纸上画出的某个零件的长是32mm,则零件的实际长是( )

A. 64m B. 64dm C. 64cm D. 64mm

3.已知C是线段AB的黄金分割点(AC>BC), 则AC∶BC = ( )

A. (5-1)∶2 B. (5 +1)∶2 C.(3-5)∶2 D.(3+5)∶2

4.如图,E是平行四边形ABCD的边BC的延长线上的一点,连结AE交CD于F,则图中共有相似三角形( )A. 1对 B. 2对 C. 3对 D. 4对

(第4题图) (第5题图) (第6题图) (第 7题图)

5.ΔABC中,DE∥BC,且AD∶DB=2∶1,那么DE∶BC等于( )

A. 2∶1 B. 1∶2 C. 2∶3 D. 3∶2

6.如图,P是RtΔABC的斜边BC上异于B、C的一点,过点P做直线截ΔABC,使截得的三角形与ΔABC相似,满足这样条件的直线共有( )

A. 1条 B. 2条 C. 3条 D. 4条

7.如图,已知DE∥BC,EF∥AB,则下列比例式中错误的是( )

A. ACAEABAD B. FBEACFCE C. BDADBCDE D. CBCFABEF

8.如图,ΔABC中,P为AB上一点,在下列四个条件中:①∠ACP=∠B;②∠APC=∠ACB;③AC2=AP•AB;④AB•CP=AP•CB,能满足ΔAPC与ΔACB相似的条件是( )

A. ①②③ B. ①③④ C. ②③④ D. ①②④

1 A

B C 第7课时:探索三角形相似的条件(四)(教案)

班级 姓名 学号

【学习目标】

1、通过探索与交流,得出两个三角形只要具备有“三条边成比例”即可判断两个三角形相似的方法;

2、尝试判断两个三角形相似,并能解决一些简单的问题.

【学习过程】

活动一、复习—引入:

1、目前判断两个三角形相似,可以从哪几个方面考虑找条件?

2、两个全等三角形一定相似吗?如果相似,相似比是多少?两个相似三角形一定全等吗?

3、对照判定两个三角形全等的方法,猜想判定两个三角形相似还可能有什么方法?

活动二、新知探索:

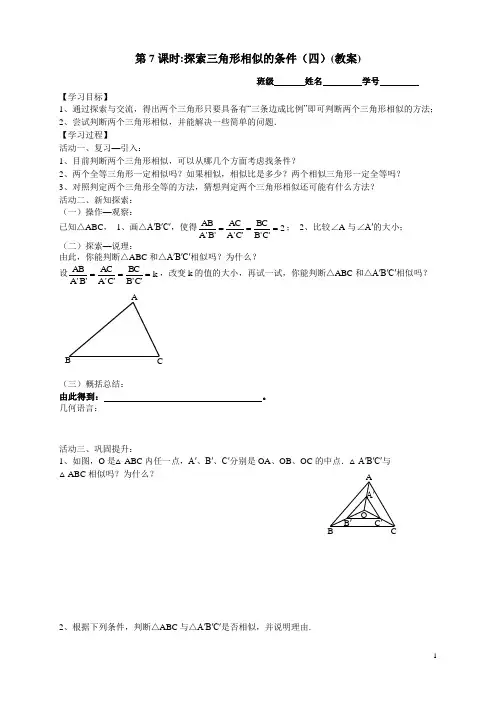

(一)操作—观察:

已知△ABC, 1、画△A′B′C′,使得2'C'BBC'C'AAC'B'AAB; 2、比较∠A与∠A′的大小;

(二)探索—说理:

由此,你能判断△ABC和△A′B′C′相似吗?为什么?

设k'C'BBC'C'AAC'B'AAB,改变k的值的大小,再试一试,你能判断△ABC和△A′B′C′相似吗?

(三)概括总结:

由此得到: 。

几何语言:

活动三、巩固提升:

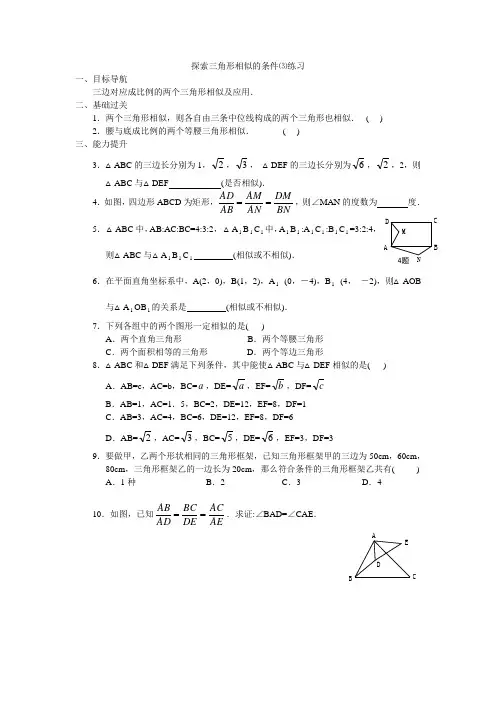

1、如图,O是△ABC内任一点,A′、B′、C′分别是OA、OB、OC的中点.△A′B′C′与

△ABC相似吗?为什么?

2、根据下列条件,判断△ABC与△A′B′C′是否相似,并说明理由. A

B C O A′

B′ C′

2 (1)AB=18 cm,BC=20 cm,CA=35 cm;A′B′=36 cm,B′C′=40 cm,C′A′=70 cm;

(2)AB=4cm,BC=6cm,AC=8cm;A′B′=18cm,B′C′=24cm,A′C′=12cm.

3、△ABC和△DEF的顶点都在边长为1的小正方形的顶点上,△ABC与△DEF相似吗?为什么?

4题DCBAMN探索三角形相似的条件⑶练习

一、目标导航

三边对应成比例的两个三角形相似及应用.

二、基础过关

1.两个三角形相似,则各自由三条中位线构成的两个三角形也相似. ( )

2.腰与底成比例的两个等腰三角形相似. ( )

三、能力提升

3.△ABC的三边长分别为1,2,3, △DEF的三边长分别为6,2,2,则△ABC与△DEF (是否相似).

4.如图,四边形ABCD为矩形,BNDMANAMABAD,则∠MAN的度数为 度.

5. △ABC中,AB:AC:BC=4:3:2, △A1B1C1中,A1B1:A1C1:B1C1=3:2:4,则△ABC与△A1B1C1 (相似或不相似).

6.在平面直角坐标系中,A(2,0),B(1,2),A1 (0,-4),B1 (4, -2),则△AOB与△A1OB1的关系是 (相似或不相似).

7.下列各组中的两个图形一定相似的是( )

A.两个直角三角形 B.两个等腰三角形

C.两个面积相等的三角形 D.两个等边三角形

8.△ABC和△DEF满足下列条件,其中能使△ABC与△DEF相似的是( )

A.AB=c,AC=b,BC=a,DE=a,EF=b,DF=c

B.AB=1,AC=1.5,BC=2,DE=12,EF=8,DF=1

C.AB=3,AC=4,BC=6,DE=12,EF=8,DF=6

D.AB=2,AC=3,BC=5,DE=6,EF=3,DF=3

9.要做甲,乙两个形状相同的三角形框架,已知三角形框架甲的三边为50cm,60cm,80cm,三角形框架乙的一边长为20cm,那么符合条件的三角形框架乙共有( )

A.1种 B.2 C.3 D.4

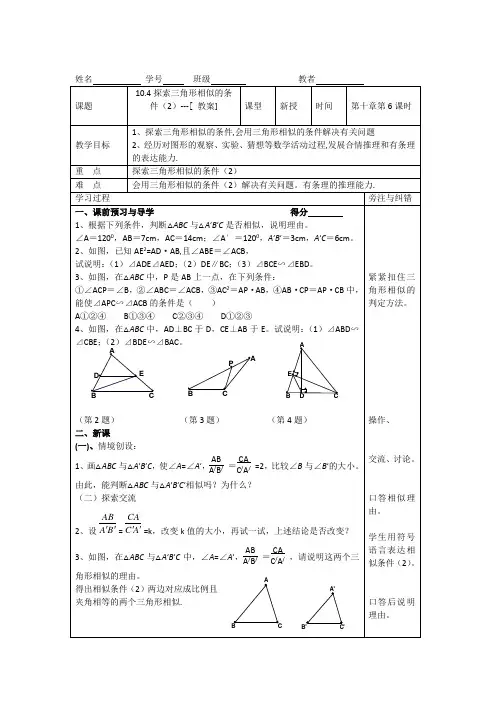

姓名 学号 班级 教者

课题 10.4探索三角形相似的条件(2)---[ 教案]

课型 新授 时间 第十章第6课时

教学目标 1、探索三角形相似的条件,会用三角形相似的条件解决有关问题

2、经历对图形的观察、实验、猜想等数学活动过程,发展合情推理和有条理的表达能力.

重 点 探索三角形相似的条件(2)

难 点 会用三角形相似的条件(2)解决有关问题。有条理的推理能力.

学习过程 旁注与纠错

一、课前预习与导学 得分

1、根据下列条件,判断△ABC与△A′B′C是否相似,说明理由。

∠A=1200,AB=7cm,AC=14cm;∠A′=1200,A′B′=3cm,A′C=6cm。

2、如图,已知AE2=AD·AB,且∠ABE=∠ACB,

试说明:(1)⊿ADE⊿AED;(2)DE∥BC;(3)⊿BCE∽⊿EBD。

3、如图,在△ABC中,P是AB上一点,在下列条件:

①∠ACP=∠B,②∠ABC=∠ACB,③AC2=AP·AB,④AB·CP=AP·CB中,能使⊿APC∽⊿ACB的条件是( )

A①②④ B①③④ C②③④ D①②③

4、如图,在△ABC中,AD⊥BC于D,CE⊥AB于E。试说明:(1)⊿ABD∽⊿CBE;(2)⊿BDE∽⊿BAC。

(第2题) (第3题) (第4题)

二、新课

(一)、情境创设:

1、画△ABC与△A′B′C,使∠A=∠A′,ABA/B/ =CAC/A/ =2,比较∠B与∠B′的大小。由此,能判断△ABC与△A′B′C′相似吗?为什么?

(二)探索交流

2、设BAAB=ACCA=k,改变k值的大小,再试一试,上述结论是否改变?

3、如图,在△ABC与△A′B′C中,∠A=∠A′,ABA/B/ =CAC/A/ ,请说明这两个三角形相似的理由。

第 1 页 共 5 页 探索三角形相似的条件(2)教学设计

江苏省锡山高级中学匡村实验学校 朱页

【教材】苏科版教科书九年级(下)6.4探索三角形相似的条件

【教材分析】

《探索三角形相似的条件》是本章第四节内容,是在三角形全等条件的基础上拓展和发展的,也是判定三角形相似的起始课,是本章的重点之一,既是前面知识的延伸和拓展,也是今后证明线段成比例,求几何图形中线段的长,研究相似多边形性质的重要工具。在本课中,学生学习的主要内容是“两角相等的两个三角形相似”及其初步应用,无论在学习方法和知识上,将为接下来探索相似三角形的其他判定方法打下良好的基础。本节课的学习,还可培养学生的猜想、验证、探索等能力,对掌握观察、比较、类比、转化等思想有重要作用。

【学情分析】

1、已经知道的:学生已经掌握了三角形全等的条件的相关知识和“平行于三角形一边的直线与其他两边相交,所截得的三角形相似”这一结论,并能运用相似这一方法得出线段成比例。

2、想知道的:类比全等,相似是否还有其他比定义更简洁的判定方法。

3、能自己解决的: 能类比全等和已有经验,得出部分猜想。

4、可能有困难的: 猜想如何证明是难点。

【教学目标】

1、经历“观察——探索——说理”的活动过程,探索两个三角形相似的条件,得出结论“两角相等的两个三角形相似”

2、通过运用三角形相似的条件解决简单问题,进一步发展合情推理能力和逻辑推理能力。

【教学重点】运用“两角相等的两个三角形相似”说明两个三角形相似。

【教学难点】结论“两角相等的两个三角形相似”的证明。

【教学过程】

一、创设问题情境,引入新课

上节课我们学习了相似三角形的定义,即三角对应相等、三边对应成比例的两个三角形是相似三角形,同时这也是相似三角形的一种判定方法,即定义法。那么,除此之外,还有没有其他方法呢?本节课开始我们将进行这方面的探索.

二、新课探索

在三角形中有六个元素,即三个角和三条边,要进行相似的判断,就是要看在这两个三角形中角或边需满足什么条件,两个三角形就相似,而在判断两个三角形全等时,也是讨论边、角关系的.下面我们先回忆一下全等三角形的判定方法,然后进行类比,好吗? 第 2 页 共 5 页 C'B'A'CBA1812108DECBA全等三角形的判定方法有:ASA,AAS,SAS,SSS,直角三角形除此之外再加HL。

DECBABCDA课题:10.4探索三角形相似的条件(4)

班级 组别 姓名 使用日期

【学习目标】

1.灵活运用三角形相似的不同条件解决问题,进一步体会判断三角形相似的各种方法的特征;

2.通过对具体问题的分析和思考,提高分析问题和解决问题的能力.

【导学提纲】

阅读课本P100-102,完成下列问题:

1.判定两个三角形相似的条件有哪些?

2.根据下列条件,试判断△ABC与△DEF是否相似,并说明理由.

(1)∠A=700,∠C=650,∠D=700,∠E=350;

(2)∠B=550,AB=6cm,BC=7cm,∠E=550,DE=18cm,EF=21cm;

(3)AB=10cm,BC=8cm,AC=16cm,DE=16cm,EF12.8cm,GH=25.6cm.

3.如图,要使△ACD∽△ABC,需要添加的一个条件是 .

【展示交流】

1.如图,在Rt△ABC中,∠ACB=90°,CD是斜边AB上的高.

(1)图中有哪几对相似三角形?请用符号把它们表示出来,并说明理由;

(2)AC是哪两条线段的比例中项?为什么?

(3)若AD=4,BD=9,求CD和BC的长.

2.如图,已知AEACDEBCADAB,点B、D、E在同一直线上,试说明:∠BAD=∠CBE=∠EAC.

3.如图,已知在△ABC中,AD是BC边上的中线,EF∥BC,分别交AB、AC、AD于E、F、O,试说A

B C D

FOEA

_ F _ C

_ E

_ B _ A _ D 明:OE=OF.

【课堂反馈】

1.完成课本P101练习1、2.

2.已知:如图,四边形ABCD为平行四边形,试说明:(1)CFABADAE;(2)若连接AC交DE于点G,则DG是EG、FG的比例中项.

【盘点收获】

6.4 探索三角形相似的条件(3)

【教学目标】

1.探索“两边成比例且夹角相等的两个三角形相似”的判定方法,并能运用解题。

2.经历“操作——观察——探索——说理”的数学活动过程,发展合情推理和有条理的表达能力。

【教学重点】掌握“两边成比例且夹角相等的两个三角形相似”。

【教学难点】

1.“两边成比例且夹角相等的两个三角形相似”的判定方法的证明;

2.能恰当地运用判定方法判定三角形是否相似

【复习引入】

我们学过哪些判定三角形相似的方法?

【活动一】探索三角形相似的方法

1、典型例题:

例1.根据下列条件,判断ΔABC与Δ'''ABC是否相似,并说明理由。

(1) ∠A=100°,AB=5cm,AC=7.5cm,

∠'A=100°,''AB=8cm,''AC=12cm;

(2) AB=4cm,BC=6cm,AC=8cm,

''AB=12cm,''BC=18cm,''AC=24cm.

例2、(1)下列说法不正确的是 ( )

A、两角对应相等的两个三角形相似

B、两边对应成比例的两个三角形相似

(2)下列各组三角形中,两个三角形能够相似的是 ( )

A、△ABC中,AB=8,AC=4,∠A=105 o,△A′B′C′中,

A′B′=16,B′C′=8,∠A′=100°

B、△ABC中,AB=18,BC=20,CA=35,△A′B′C′中,

A′B′=36,B′C′=40,C′A′=70

C、△ABC和△A′B′C′中,有CBBCBAAB,∠C=∠C′

D、△ABC中,∠A=42 o,∠B=118 o,△A′B′C′中,∠A′

=118 °,∠B′=15°

反思:如何恰当地使用三角形相似的条件判定三角形的相似?

第06讲 - 相似三角形的判定(教案)

一、教学内容

第06讲 - 相似三角形的判定

教材章节:人教版九年级数学下册,第四章“几何图形的相似性”,第二节“相似三角形的判定”。

内容:

1. 掌握相似三角形的定义及性质。

2. 学习并掌握AAA(角角角)相似判定定理、AA(角角)相似判定定理、SAS(边角边)相似判定定理。

3. 能够运用相似三角形的判定定理解决实际问题。

4. 了解相似三角形判定在实际生活中的应用,提高解决问题的能力。

二、核心素养目标

1. 培养学生的几何直观与空间想象能力,通过对相似三角形的观察与比较,深化对几何图形相似性的认识。

2. 提高学生的逻辑推理与论证能力,通过相似三角形的判定定理的推导与应用,锻炼严密的逻辑思维。

3. 增强学生的问题解决与数学应用能力,将相似三角形的判定应用于解决实际问题,体会数学知识在实际生活中的价值。

4. 培养学生的合作交流意识,通过小组讨论、互帮互助,提高团队合作解决问题的能力,培养良好的学习习惯。

三、教学难点与重点

1. 教学重点

- 理解并掌握相似三角形的定义及性质,这是相似三角形判定的基础。

- 掌握AAA(角角角)相似判定定理、AA(角角)相似判定定理、SAS(边角边)相似判定定理,能够准确识别和应用这些判定定理。

- 运用相似三角形的判定解决实际问题,将理论知识转化为实际应用能力。

- 例:通过具体例题,如给定三角形的两边及夹角,判定另一三角形是否与之相似,并解释判定过程。

2. 教学难点

- 难点一:理解相似三角形的性质,特别是对应角相等、对应边成比例的概念。学生需要通过直观的图形和具体例题来加深理解。

- 举例:解释为什么相似三角形的对应角相等,对应边成比例,并通过动态演示或模型展示来辅助理解。

- 难点二:掌握相似三角形的判定定理,尤其是AAA和AA判定定理的应用条件。学生容易混淆判定条件,需要通过对比分析来区分。

- 举例:比较AAA与AA判定定理的区别,通过构造不同类型的三角形来展示各自的应用场景。

北师大版九年级上第四章《图形的相似》

《探索相似三角形的条件》第二课时教案

【教学目标】

1.知识与技能

(1).使学生掌握相似三角形判定定理2.

(2).使学生初步掌握相似三角形的判定定理2的应用.

2.过程与方法

经历探索相似三角形的条件,进一步发展学生归纳、类比、交流等方面的能力.

3.情感态度和价值观

经历自主探究、合作交流等学习方式的学习及激励评价,让学生在学习中锻炼能力.

【教学重点】

相似三角形的判定定理2

【教学难点】

相似三角形判定定理2及其应用.

【教学方法】

合作、探究

【课前准备】

多媒体课件

【教学过程】

一、复习回顾

1、什么是相似三角形?

三角对应相等,三边对应成比例的两个三角形相似。

2.相似三角形的判定1:

两角对应相等的两个三角形相似

二、探究新知

相似三角形的判定2

探究1:画一画

①画△ABC,使∠A=60°,AB=3cm,AC=2cm.

②再画△A′B′C′,使∠A′=∠A, 且 32''''===kCAACBAAB

③量出B′C′及BC的长,计算''CBBC的值,并比较是否三边都对应成比例?

通过测量得出BC=2.6cm,B'C'=3.9cm,且32''=CBBC.

④量出∠B与∠B′的度数,∠B′=∠B吗?由此可推出∠C′=∠C 吗?为什么?

∠B′=∠B,∠C′=∠C

⑤由上面的画图,你能发现△A′B′C′与△ABC有何关系?与你周围的同学交流.

我发现这两个三角形是相似的.

改变k值的大小,再试一试.

思考:我们能否用推理的方法得出这个结论?

我们来证明一下前面得出的结论:'''CBAABC∽△△

如图,在△ABC与△A′B′C′中,已知∠A= ∠A′,''''CAACBAAB=,求证'''CBAABC∽△△.

4.4 探索三角形相似的条件 教案

【教学目标】

(1)理解相似三角形的定义

(2)经历三角形相似条件的探索过程,进一步培养学生经历猜想、验证、得结论、应用解释的数学思维能力。

(3)初步掌握两三角形相似的条件:两角分别相等的两个三角形相似

(4)能够运用三角形相似的条件解决简单的问题,进一步培养学生的合情推理和逻辑推理能力.

(5)在定理的形成过程中渗透实验、观察、类比、归纳、特殊到一般的数学思想和方法。通过知识的纵横迁移感受数学的系统特征。

【教学重难点】

教学重重点:掌握相似三角形判定定理及其应用.

教学难点:定理的探索过程和应用.

【导学过程】

【复习旧知 引出新知】

1. 类比全等三角形的探索路径得到相似三角形的探索路径

【新知探索】

一定义 相似多边形的定义:

类比

相似三角形的定义:

二、性质:

CBAC'B'A'

文字语言:

符号语言:

三.判定;

文字语言:

符号语言:

类比研究

全等三角形的判别方法:SSS SAS AAS ASA

能否有更简单的判定三角形相似的方法呢?类比猜想一下(学生猜想)

1. 如果两个三角形有一个内角对应相等,那么这两个三角形一定相似吗?能举例说明吗?

2. 如果有两个角分别相等,那么这两个三角形一定相似吗?

分析:① 第三对角相等吗 ?满足三角分别相等

② 关键验证三边成比例

特殊三角形:

1. 45。 45。的直角三角形相似吗?

2. 30。 60。的直角三角形相似吗?

一般三角形:

已知:在△ABC 与△A1B1C1 中, ∠ A= ∠A1 = ∠α ,∠B= ∠B1 = ∠ β △ABC 与△A1B1C1相似吗?

分析:①满足三角分别相等

② 关键验证三边成比例

111111CBBC、CAAC、BAAB

它们的比值相等吗?

先量出自己所画的三角形三边的长度,再合作求出比值(比值精确到0.1)相等吗? △ABC 与△A1B1C1相似吗?

得结论:两角分别相等的两个三角形相似

CBAC'B'A'

符号语言:

四 应用

1.ΔABC和ΔDEF中, ∠A=40°,∠B=80°,∠E=80°, ∠F=60°。ΔABC与ΔDEF______________ (“相似”或“不相似”)。

?ACB40°

80° FED80° 60°

2.判断下列说法是否正确?并说明理由。

(1)有一锐角相等的两直角三角形相似。( )

(2)有一顶角相等的两等腰三角形相似。( )

(3)有一个角是100 °的两个等腰三角形都相似。( )

(4)有一个角是70 °的两个等腰三角形都相似。( )

例1:如图,D,E分别是△ABC的边AB,AC上的点,DE∥BC,

AB=7,AD=5,DE=10,求BC的长.

BADEC

变式一:移动线段DE,使∠AED=∠B,变为图3,那么△ABC与△AED____

(填相似或不相似)

图3

变式二:继续移动线段DE,使E点与C点重合,变为图4,那么当________________________________时(添加一个条件),△ABC与△ACD相

走进生活ADBC图4

观察到对面岸边的一个标志O,于是他想出了一个测量河宽的办法。他在自己的岸边选点A、B、D,使得AB⊥AO,DB⊥AB,然后确定DO和AB的交点C。然后测得AC=120米。CB=60米,BD=200米,你能帮助他算出莱茵河的宽度吗?

OABDC

能力提升

如图所示,在▱ABCD中,BE交AC,CD于G,F,交AD的延长线于E,则图中的相似三角形有( )

课堂小结:

这节课你有什么收获?

知识上:

方法上:

作业:必做新课堂70页1至8

选做70页9 10