发热待查5例临床分析

- 格式:doc

- 大小:24.50 KB

- 文档页数:3

高烧病例分析报告背景介绍高烧是一种常见病症,通常由感染或炎症所引起。

当体温超过正常范围(37.5°C至38°C)时,我们通常将其定义为发热。

在临床实践中,高烧是指体温达到或超过38.5°C的情况。

本报告旨在分析一例高烧病例,包括病情描述、临床检查和相关诊断。

病例描述患者是一名 35 岁的男性,最近几天一直出现高烧症状。

他还伴有头痛和肌肉疼痛。

患者没有任何过去的病史,也没有接触过任何有传染性疾病的人。

他没有明显的咳嗽或呼吸困难的症状。

患者没有吃过生冷食物或喝过海鲜。

基于以上症状,医生决定对患者进行进一步的检查以确定病因。

临床检查1.体温:患者体温升高至 39.5°C,符合高烧的定义。

2.血常规检查:白细胞计数和 C-反应蛋白(CRP)升高,提示有炎症反应。

3.咽拭子检查:患者咽拭子检查结果为阴性,不存在细菌感染。

4.血液培养:目前仍在等待结果。

此检查可以帮助排除血液感染。

5.胸部X光:患者胸部X光检查结果正常。

诊断分析基于上述病例描述和临床检查结果,可以排除细菌感染和肺部感染的可能性。

患者的高烧症状可能源于以下几个原因:1.病毒感染: 许多病毒感染都会引起高烧症状,如流感和登革热。

然而,由于缺乏相关症状和流行病学因素,病毒感染的可能性降低。

2.上呼吸道感染: 患者没有咳嗽或呼吸困难的症状,排除了上呼吸道感染的可能性。

3.食物或药物过敏: 患者否认有吃过生冷食物或使用过可能引发过敏的药物,过敏反应的可能性较低。

4.结缔组织疾病: 高烧也可以是某些结缔组织疾病的表现,如系统性红斑狼疮。

然而,在这种情况下,通常还会伴随其他症状,如关节痛和皮疹。

患者目前没有其他明显症状,排除了结缔组织疾病的可能性。

下一步处理建议1.病毒感染排除:继续观察患者的病情,如果出现其他症状或病情加重,可以考虑进行病毒感染的进一步检查,例如病毒核酸检测。

2.血液感染排除:等待血液培养结果,以排除血液感染的可能性。

临床案例:发热发热⼀、病历资料1.观病史 患者,男性,65岁,因"反复发热、咳嗽1⽉余"就诊。

患者1⽉前⽆明显诱因出现发热,体温在37.5~38.5℃,咳嗽,咯少许⽩痰,⽆咯⾎、盗汗、头痛、畏寒,⽆黄染,⽆咽痛,⽆恶⼼、呕吐,⽆腰酸、腰痛,⽆⾎尿,⽆尿频、尿急,⽆关节痛。

在社区卫⽣服务中⼼就诊检查发现⾎常规:WBC12.6×10/L,N82.0%。

胸⽚检查提⽰:左下肺少许斑⽚状影,诊断"左下肺炎"。

给予头孢呋⾟3.0g⼀天两次静滴治疗及复⽅⽢草合剂等对症治疗。

⽤药3天后,体温略有下降,37.0~37.5℃,继续给予头孢呋⾟静滴治疗1周后,咳嗽症状略有改善,但患者再次出现发热,37.5~38.0℃,伴有咳嗽,⽆咯⾎、咳痰,发热时伴有下肢乏⼒。

为进⼀步诊治来社区卫⽣服务中⼼就诊。

发病以来,睡眠⽋佳,⾷欲⼀般,精神尚可,⼆便正常,体重明显减轻,半年内体重减轻4kg左右。

2.既往史否认结核病、伤寒、肝炎等传染病史,否认重⼤⼿术史,否认药物⾷物过敏史。

否认⾼⾎压、糖尿病等慢性疾病史。

否认冶游史,已婚已育,育1⼦,有烟酒史30年,20⽀/3天,少量饮酒,以饮黄酒为主。

否认家族中存在糖尿病、⾼⾎压、结肠癌等遗传家族病史。

3.体格检查T38.0℃,P91次/min,R18次/min,BP126mmHg/74mmHg。

神清,⽓平,⽪肤、结膜⽆明显瘀点、瘀斑。

浅表淋巴结未及明显肿⼤。

咽⽆充⾎。

双肺呼吸⾳粗,左下肺闻及少量⼲湿啰⾳。

HR91次/min,律齐,各瓣膜听诊区未闻及杂⾳。

腹平软,⽆压痛,未及明显包块,肝、脾肋下未及,移动性浊⾳(-),肠鸣⾳3~5次/min。

四肢关节⽆明显肿⼤及畸形,可见杵状指,四肢肌⼒肌张⼒正常,⽣理反射存在,病理反射未引出。

4.实验室和辅助检查⾎常规检查:RBC4.2×10/L,Hb135g/L,PLT161×10/L,WBC12.6×10/L,N82%,LY12%,MO3.1%,E1.9%。

2010年以来本院护理实习生发生的不良事件(内部资料注意保存)一、2010年度:案例1(实习生带教制度未落实,错发输血申请单):2010、7、22 患者女,81岁,白血病,当班护士遵医嘱发放输血申请单给家属(让其到住院处记帐)时,违反本院实习生带教制度,由实习生独自去发放,而实习生在未做任何核对的情况下,错将该患者输血申请单发给了相邻床上的另一位患者(女,69,上消化出血)家属,导致该患者家属急忙到收款室交钱、记帐。

遂后其家属发现是其他患者的输血申请单,继而引发对护士工作不认真,不负责的不满情绪,但有幸的是及时发现了此错误,未造成严重后果。

原因分析:1。

带教老师违反实习生带教制度,未做到放手不放眼。

2.未教会实习生严格执行查对制度与查对流程。

3.细节管理不到位,工作中有“二传手”甚至“三传手”现象发生。

4.违反有关管理要求,让患者家属到住院处记帐。

改进措施:1。

严格执行带教制度,做到放手不放眼。

2.加强实习生培训,教会实习生查对流程与查对方法。

3.疏理、细化工作流程,坚决杜绝工作中“二传手”、“三传手”现象。

4.通报全院,警示大家,防止此类事件再次发生。

案例2(实习生带教制度未落实,擅自独立进行侵入性操作):2010、8、4患者女,65岁,带教老师违反带教制度,未做到放手不放眼,放任由实习生独立进行留置针静脉注射,违反了带教制度及实习风险责任书中的相关条款,被本病区护士长发现,及时给予纠正,未造成后果。

原因分析:1。

未落实带教制度。

2.未对实习生进行留置针相关知识与操作技能培训,实习生对留置针构造不了解。

3.带教时未做到多指导,多示范,只口头说教,导致其操作能力差。

防范措施:1。

严格落实带教制度。

严禁实习生单独进行操作。

2.举办静脉留置针的应用方面的知识讲座,使实习生掌握其构造、使用注意事项。

3.加强对带教老师的培训,提高带教水平与带教能力。

案例3(带教制度未落实,错粘试管编码): 2010、9、3 带教老师在给患者抽取血标本时,带教老师不去认真核对,只是让实习生一人核对后,分别粘贴各类试管标本号于相应的化验申请单上,可由于实习护士不认真,导致血液分析单上的试管血标本号与所送血标本上的试管标本号不一致,检验科发现后,立即打电话要求重新穿刺再次抽血,给患者带来了痛苦,同时增加了对护理工作的不满情绪。

发热待查之协和经验发热是最常见的临床症状,但发热的原因却不尽相同,涉及的疾病也极其纷繁复杂。

还有部分患者长期发热,虽四处求医仍诊断不明。

因此,对长期不明原因发热的诊断,常被认为是最富挑战性的临床问题。

不明原因发热(FUO,feverofunknownorigin)又称发热待查,其经典定义于1961年由皮特斯多夫(Petersdorf)和比森(Beeson)基于对100例患者进行的前瞻性研究所提出:①发热时间持续≥3周;②体温多次>38.3℃;③经过≥1周完整的病史询问、体格检查和常规实验室检查后仍不能确诊。

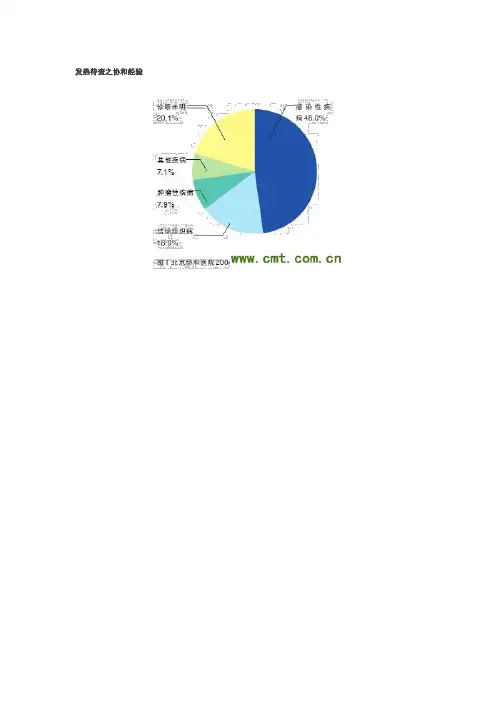

发热待查常见病因及其构成变迁发热待查的病因包括感染性疾病、结缔组织病、肿瘤性疾病及其他疾病,其中有部分患者虽然经过系统检查仍不能明确病因。

北京协和医院感染科病房以收治FUO及疑难重症感染性疾病患者为主。

我们回顾性分析了2004年至2010年间收治的997例FUO患者的病因构成,其中,感染性疾病占48.0%,结缔组织病占16.9%、肿瘤性疾病占7.9%,其他疾病占7.1%,诊断未明占20.1%(图1)。

结合我科此前对1985-1989年间130例FUO病例以及2000-2003年间449例FUO病例进行的病因总结,我们绘制了26年间不明原因发热病因变迁图(图2),发表于《中华医学杂志英文版》(ChinmedJ)2013年第5期。

综合我院26年间FUO病因变迁分析显示,感染性疾病、结缔组织病和其他疾病在FUO病因构成中无显著变化,肿瘤性疾病所占比例明显降低(由16.9%降至7.9%),发热原因未明的比例显著增加(由10%升至20.1%)。

近年来国外文献中所报告的FUO诊断不明病例约占全部FUO病例的51%,也呈现明显上升趋势。

FUO患者诊断未明的比例呈上升趋势,分析原因可能是,随着CT和磁共振成像(MRI)等影像技术的普及,病原学培养技术的提高,新研发的血清学检测项目越来越多,以及聚合酶链式反应(PCR)技术在临床检测中的应用等等,常见疾病的确诊效率提高,而符合经典FUO定义的病例却越来越复杂。

发热待查的诊断薛仁洪发热是最常见的临床症状之一,不论医院大小,不论门诊或住院,临床各科室经常都会遇到发热的病人,以“发热待查”而收入住院的病例不在少数。

有些病例在疾病的初期就开始发热而有的则在病程当中出现发热,可以是原发性的发热也可都是继发性的发热。

可能与本科的疾病有关也可以与本科疾病无关,有时需要多学科协调处理。

对于发热来讲,临床医生有责任和义务将发热的病因搞清楚,盲目的应用退烧药或大包围使用抗菌素等是非常错误的,浪费药物,扩大消费是小,而拖延诊断,检查不当,增加病人精神负担,身体痛苦为大。

有的则造成无法弥补的不良后果,而危害生命的实例,印象深刻,临床上屡见不鲜,教训沉痛。

因此探索、研究、掌握发热性疾病的规律,诊断方法,提高诊疗水平,减少误诊率,增加确诊率是当今医务人员责无旁贷和义不容辞的义务。

一、发热的概念:发热时病人多有热感。

有时测量体温呈升高但病人可不感知,也有时病人自觉发热,但测量体温确不高,判定发热,以测量体温升高为标准。

一般认为体温超过37度就为发热,实际上人的体温与年龄、性别、早午晚、活动量、情绪变化、月经周期、空腹饱腹、代谢状态以及季节气温变化等因素有一定的关系,条件不同,体温亦略有差异。

健康成年人腋温多在37度以下,一般腋温低于口温0.3度左右,口温又约低于肛温0.3度左右,口、肛温虽相对准确、恒定,但检查不便,目前测量体温普遍采用腋温。

测量腋温由于经10分钟始能达到恒定,因而侧量腋体温的时间不应少于10分钟,如腋温大于37度或37.2度时,可初步认为发热,但有一些老年人处于低代谢状态,平日的体温偏低,尽管测量的体温未达到37度,但如高于他平日最高体温可以认为发热,相反如体温大于37.2度,如无症状,更无感觉,也查不出具体疾病,就不应认为发热,属原发性体温偏高。

一般腋温大于37度尤其超过37.2度时可初步认为发热,应当进行检查,力争查明原因。

二、发热的机制及病因分类:①机制:发热的机制研究到目前为止亦不够深入明确,一般认为是机体的一种免疫--保护性反应。

从几个例子浅谈血常规的误差分析例1.EDTA依赖性血小板聚集(看片要点):患某,呼吸内科,男,发热待查,今日查血常规,PLT 9×109/L,查看仪器见提示血小板聚集,再查昨日血常规,PLT 8.5×109/L,历次医嘱显示昨日已输血小板,并骨穿行细胞学检查。

联系临床发现患者并无出血倾向,疑似EDTA依赖性血小板聚集所致的假性血小板减低,遂告知临床更换枸橼酸钠(PT管)复查,得PLT 185×109/L。

看片要点是重点关注片尾,可见血片的缝隙之间血小板聚集。

例2.冷凝集(严重水浴难以纠正的处理办法,如何判断已经纠正):患某,科别?,诊断?,RBC 1.76×1012/L,HGB 109.8g/L,HCT 0.159,MCV 125fl,水浴后重测,RBC 3.621×1012/L,HGB 112.5g/L,HCT 0.34,MCV 105fl。

但遇到严重者水浴半小时以上亦无效,如何处理?例3.寒冷病(区别于冷凝集):患某,男,27岁,血液内科,白血病?患者初诊在急诊科,抽血后立即送检并马上上机发结果,当时WBC 1.46×109/L,PLT 330.6×109/L,次日入院后重抽复查,WBC 335.20×109/L,PLT 1107×109/L,推片发现白细胞及血小板均少见,应为减低。

考虑到初诊是急诊送检,标本温度尚可,因此将标本经水浴30min后立即上机,结果WBC 1.79×109/L,PLT 10.2×109/L。

此结果较为可靠。

如何解释此病例?例4.HCT与HGB不一致(如何向临床解释):患某,男,血液内科,慢性髓细胞性白血病,血常规WBC 423.5×109/L,RBC 1.9×1012/L,HGB 49g/L,HCT 0.31,MCV 159fl。

临床来电,疑问HGB与HCT为何不一致,血色素那么低,而压积仅稍低?解释这个问题,要理解这几个指标中哪些是实测,哪些是换算。

儿童发热病例分析报告儿童发热是儿科临床中常见的症状之一,其原因多种多样。

本文通过对一名6岁男孩发热病例的分析,探究该病症的可能原因和处理方法。

病例描述:患儿姓名:小明性别:男年龄:6岁主要症状:持续高热、咽喉疼痛、咳嗽、喉部充血体征检查:扁桃体肿大、颈部淋巴结肿大、皮肤红斑分析与讨论:基于小明的主要症状和体征检查结果,我们可以初步判断他的病情可能属于感染性疾病。

根据临床经验,儿童感染性疾病的常见原因包括细菌感染、病毒感染和寄生虫感染。

针对小明的咽喉疼痛、咳嗽和喉部充血症状,我们考虑到病毒感染的可能性较大。

喉部充血和扁桃体肿大表明小明患上了扁桃体炎,而红斑皮疹可能是病毒感染的典型表现之一。

鉴于小明的高热持续存在,我们需要进一步排除细菌感染的可能性。

尽管喉部充血和扁桃体肿大可以是细菌感染的征象,但与细菌感染相关的典型体征,如脓性分泌物、淋巴结化脓等,在该病例中并未观察到。

针对小明的病情,我们建议进行以下处理:1. 对症治疗:针对小明的咽喉疼痛和咳嗽症状,可以给予适当的镇痛消炎口服药物,如布洛芬口服液。

2. 观察与饮食调理:高热期间,小明应保持充足的水分摄入,以防脱水。

同时,控制饮食摄入,宜选择软食和易消化食物。

3. 休息与避免传染:小明需要充分休息,避免体力劳动和寒冷刺激,以加速体内对病毒的清除。

在发热期间,尽量与他人保持一定距离,以避免传染给他人。

4. 密切观察病情:家长需要密切观察患儿的病情变化。

如果病情继续加重,或出现血尿、呼吸困难、神志改变等严重症状,应立即就医。

预后与总结:针对小明的发热病例,根据当前的临床表现和体征检查结果,初步判断为病毒感染所致的扁桃体炎。

在适当的治疗和护理下,大多数患儿通常能够在数日内逐渐康复。

然而,如在治疗过程中出现不良反应或病情加重,应及时就医寻求进一步诊断和治疗。

本例仅为典型儿童发热病例的分析报告,具体治疗方案需根据患者病情、体征和实验室检查结果进行综合判断。

同时,定期关注儿童健康与生长发育,提高家长和医务人员的健康意识,才能更好地抵御儿童发热等常见病症的侵袭。

检验疑难病例讨论记录范文一、病例简介患者,男,52岁,因“间断发热、乏力3个月,加重1周”入院。

患者3个月前无明显诱因出现发热,体温最高达38.5℃,伴乏力、食欲不振,当地医院考虑“感冒”给予抗感染治疗后体温有所下降,但症状反复发作,近1周来发热、乏力症状加重,伴盗汗、体重下降。

为进一步诊治,就诊于我院。

二、病例讨论1. 病例分析(1)病史特点:中年男性,慢性病程,间断发热、乏力3个月,加重1周,发热体温最高达38.5℃,伴有盗汗、体重下降。

(2)辅助检查:血常规示白细胞、红细胞、血红蛋白均偏低;肝功能、肾功能、电解质正常;胸部X线示双肺纹理增多;腹部B超示肝、脾、胆、胰、双肾未见明显异常。

(3)初步诊断:慢性发热待查。

2. 讨论内容(1)病例诊断:根据患者的病史特点和辅助检查结果,初步考虑为慢性发热待查。

为进一步明确诊断,需进一步完善相关检查,如感染性疾病筛查、肿瘤标志物检测、自身免疫性疾病相关抗体检测等。

(2)病例治疗:在明确诊断的基础上,针对患者病情制定个体化治疗方案。

发热原因未明之前,给予抗感染、抗病毒治疗,同时加强支持治疗,提高患者免疫力。

必要时,可考虑使用糖皮质激素等药物缓解症状。

(3)病例随访:患者在治疗期间需定期复查血常规、肝肾功能等指标,监测病情变化。

治疗结束后,继续随访观察,以确保病情稳定。

三、病例总结本例患者为中年男性,慢性病程,间断发热、乏力3个月,加重1周。

根据病史特点和辅助检查结果,初步考虑为慢性发热待查。

在讨论中,大家认为需进一步完善相关检查,明确诊断,并根据诊断结果制定治疗方案。

同时,患者在治疗期间需加强支持治疗,提高免疫力,密切监测病情变化。

在治疗结束后,继续随访观察,以确保病情稳定。

通过本次病例讨论,大家对于慢性发热的诊断和治疗有了更深入的认识,同时也提醒我们在临床工作中,要注重患者的病史采集和辅助检查分析,以便更好地为患者制定合理的治疗方案。

发热待查5例临床分析

例1:患者,女,48岁,因反复发热、咳嗽1年,于2003年10月15日入院。

患者2002年9月受凉后发热,体温波动于37.5~39℃,伴咳嗽、白黏痰、盗汗,1周后求治本院。

体检和常规检查认为符合结核病体征,按结核病给予治疗,不见症状减轻,不断反复发热,还出现左小指肿痛等症状。

2003年10月15日再次入住我院,总结病人如下特点:①中年女性、反复发热、咳嗽1年,病情进展缓慢,依次出现肺、肺门及纵隔淋巴结、脾、皮下组织病变,浅表淋巴结无肿大;②胸部X线及CT检查示肺部斑片状、结节状阴影,肺部及纵隔淋巴结肿大伴坏死,纤支镜检查支气管腔内未见肿物,活检示黏膜慢性炎症,刷检找抗酸菌及癌细胞(-);③脾B超示多发性占位病变,肿块密度不均;④脾穿刺活检及左小指病变部位活检均为慢性肉芽肿,提示为同一疾病所致;⑤血沉明显增高,白球蛋白比例倒置,结核菌试验强阳性,积极抗结核治疗无效,试验性化疗亦无效。

例2:患者,女,29岁,反复发热、咳嗽、水肿、少尿7个月,尿蛋白(++~+++),服用强的松3个月余,症状加重,转入省级医院,7天后死于急性呼吸窘迫综合征,呼吸衰竭,尸解病理诊断:①血行播散性粟粒性结核,双肺、肝脏、双肾均为粟粒性结核,肝脏、肾实质灶性干酪样坏死,肾小管灶性急性坏死;肺门淋巴结结核,干酪样坏死;②结核性胸膜炎;③肺透明膜形成,肺水肿,急性呼呼窘迫综合征。

例3:患者,男,50岁,反复发热4个月余,下腹痛3个月入院。

热型不规则,夜汗多,B超示盆腔淋巴结肿大。

病程中先后2次抗结核治疗共1个月,均未见效。

诊断淋巴瘤给予CHOP(环磷酰胺、阿霉素、长春新碱、强的松)方案化疗1疗程,体温降至正常,腹痛缓解。

10天后又发热,再次化疗无效。

腹腔镜检查发现全腹膜充血,肝与膈、盆腔、肠袢之间较广泛粘连,盆腔处粘连较重,全腹广泛散在结节,呈黄白色大小不一。

活检病理诊断:腹腔肠系膜符合结核性炎改变(干酪坏死性)。

给予异烟肼0.6g/日,利福平0.45g/日,链霉素0.75g/日,7天后体温正常,腹痛、腹泻缓解。

例4:患者,男,32岁,因发热、头痛、呕吐20余天,视物模糊10天,于2005年10月21日入院。

患者于2005年10月7日起出现间断性发热,呈不规则低热,最高达38.5℃,头痛为胀痛,以前额部、颈项部胀痛为主。

近10天来自觉视物模糊且渐加重,时有恶心,呕吐呈喷射状,无复视,吞咽困难,饮水呛咳,无四肢抽搐,无咳嗽、咳痰、盗汗,尿便正常。

住进我院后2次行腰椎穿刺脑脊液检查,同时抗炎、抗痨治疗,效果不佳。

11月4日,第3次行腰椎穿刺脑脊液检查,涂片发现新型隐球菌。

临床诊断:新型隐球菌性脑膜炎。

对症治疗后不见好转,全身中毒症状加重,5天后第4次行腰穿脑脊液检查,经涂片证实,明确患者系新型隐球菌与猪葡萄球菌所致的混合中枢神经系统感染。

例5:患者,男,29岁,因牙龈非霍奇金淋巴瘤行左下颌骨切除术后11个月,放、化疗后5个月,发冷、发热、咳嗽、咳黄痰1周入院。

查体除咽部明顯

充血外无表浅淋巴结及肝脾肿大。

血液、骨髓培养,胸片、腹部B超、骨髓象均未发现异常。

先后给予青霉素、庆大霉素、复达欣、先锋V号、泰能抗感染1个月无效,体温呈不规则热型,最高达40℃。

纤维内镜检查发现鼻咽部顶后壁黏膜靡烂,不光滑,触之易出血。

CT示左侧鼻咽部肿瘤。

给予COVP(环磷酰胺、长春新碱、足叶乙苷,强的松)方案化疗,1天后体温降至正常。

化疗3周期后,CT检查见鼻咽部病灶消退。

讨论

5例发热待查患者从开始发热到明确诊断的时间分别为14个月、10个月、6个月、32天、37天。

例1病变累及肺、肺门及纵隔淋巴结,脾、皮肤及骨胳等多脏器组织,脾及皮肤病变组织活检均提示慢性肉芽肿性病变。

具有上述临床特点而病理特征为肉芽肿的疾病主要有:①结核病;②结节病;③霍奇金淋巴瘤;

④真菌感染。

考虑到本病例病情缓慢进展已1年,多方检查多次活检未能确诊,最终行脾切除术,一则切除主要病灶,二则可明确诊断以采取正确的治疗方案。

例2、3均系结核病,以肺外结核表现为主。

因对结核病临床表现的多样性、复杂性认识不足,从开始发病到死亡都未做过结核病的相关检查,反而长期大量服用皮质激素,导致结核分支杆菌全身播散死亡。

例3在病程6个月后抗结核治疗3次,前2次均因治疗不规范,未达到疗效,经诊为淋巴瘤,误用细胞毒等免疫抑制药物致结核播散。

例2、例3提示我们,当诊断不明确时,应尽可能先做病理检查,取得病理诊断后再给予治疗;抗结核治疗必须规范,否则难以奏效。

例4经脑脊液病原学检查确诊为中枢神经系统真菌、细菌混合感染,但第1、2次腰穿均未确诊,第3次腰穿脑脊液动态变化表现说明,该次腰穿检查时,患者已发生中枢神经系统猪葡萄球菌感染(第3次脑脊液培养出猪葡萄球菌),但脑脊液常规却呈非化脓性改变,这是由于第3次脑脊液检查距中枢神经系统猪葡萄球菌感染发病时间过短,脑膜细胞反应尚不明确。

间隔5天后,第4次腰穿脑脊液呈现明显化脓性改变,说明该患者中枢神系统新型隐球菌感染在前,猪葡萄球菌感染在后。

猪葡萄球菌是在第1次或第2次腰穿过程中因无菌操作不严密被携带进中枢神经系统造成继发感染。

在常规治疗操作中应严格遵守无菌操作规则,以减少医源性感染的发生。

由于两种以上病原菌所致的混合性脑膜炎,临床表现复杂多样,易致误诊,短期内复检,不可断然否定。

例5发热伴呼吸道症状,抗感染无效,检查鼻咽部才明确诊断。

对于原有口腔肿瘤的患者,常规查体不够的,应做更仔细的检查。

参考文献

1 盛瑞媛,等.长期发热的病因诊断方法.中国实用内科杂志,2000,20(11):643-653.

2 盛辉,苑春莉,刘波.不明原因发热患者的诊断与病因分析.疑难病杂志,2007,6(3):164-166.

3 卓超,王其南,黄文祥.发热待查184例临床分析.中国实用内科杂志2006,26(11):834-836.。