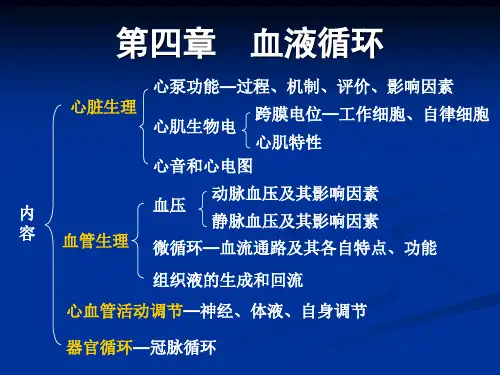

人体生理学--第四章血液循环(上)心脏生理

- 格式:ppt

- 大小:3.42 MB

- 文档页数:90

1.心肌自动节律性:心肌细胞在没有受到外来刺激的条件下,自动产生节律性兴奋的特性。

2.窦性心律:指在窦房结所控制下的心脏节律性活动。

3.异位心律:指由窦房结以外的心肌潜在起搏点所引起的心脏节律性活动。

4.房室延搁:兴奋通过房室交界时,传导速度较慢,延搁时间较长,称之为房室延搁。

5.期前收缩:由异位起搏点过早地发出冲动引起的心脏搏动,与当时的基本心律中其他搏动相比,在时间上过早发生。

6.代偿间歇:在一次期前收缩之后,伴有一段较长的心室舒张期,称为代偿间歇。

7.心率:心脏每分钟搏动的次数。

8.心动周期:心脏每收缩和舒张一次,构成一个心脏机械活动周期称为一个心动周期。

9.每搏输出量:一侧心室每次搏动所射出的血液量,称为每搏输出量,简称搏出量。

10.心输出量:每分钟一侧心室排出的血液总量,称为每分输出量,即心输出量。

11.射血分数:每搏输出量占心舒末期容积的百分比,称为射血分数。

12.心指数:一般是指在安静和空腹状态下,每平方米体表面积的心输出量。

13.心力储备:是指心输出量能随机体代谢需要而增长的能力。

14.动脉血压:是指血液对动脉管壁的侧压力。

15.收缩压:心室收缩射血时,动脉血压快速上升,达最高值称为收缩压。

16.舒张压:心室舒张,动脉血压降低,于心舒末期降至最低值称为舒张压。

17.平均动脉压:整个心动周期中各瞬间动脉血压的平均值,称为平均动脉压。

18.脉搏压:收缩压与舒张压的差值称为脉搏压。

19.中心静脉压:胸腔大静脉或右心房的压力称为中心静脉压。

20.微循环:是指微动脉和微静脉之间的血液循环。

21.降压反射:颈动脉窦和主动脉弓压力感觉反射当动脉血压升高时,可引起压力感受性反射,其反射效应是使心率减慢,外周血管阻力降低,血压回降。

因此这一反射曾被称为降压反射。

22.血-脑屏障:血液和脑组织之间也存在着类似的屏障,可限制物质在血液和脑组织之间的自由交换,称为血-脑屏障。

五、简述题 1.简述心室肌细胞动作电位的产生机制。

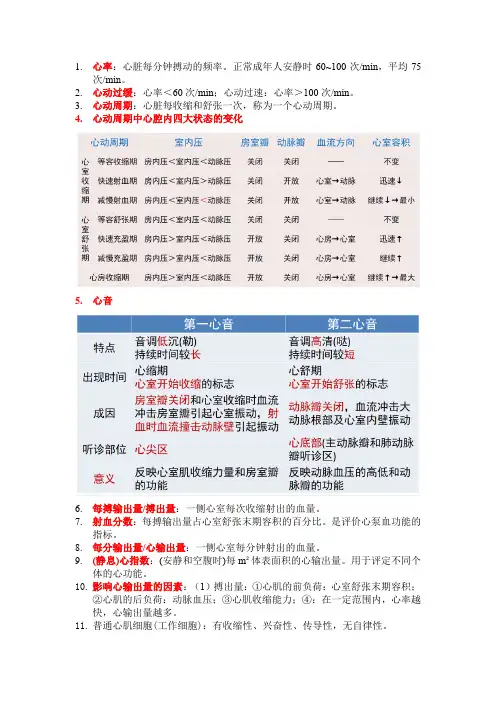

1.心率:心脏每分钟搏动的频率。

正常成年人安静时60~100次/min,平均75次/min。

2.心动过缓:心率<60次/min;心动过速:心率>100次/min。

3.心动周期:心脏每收缩和舒张一次,称为一个心动周期。

4.心动周期中心腔内四大状态的变化5.心音6.每搏输出量/搏出量:一侧心室每次收缩射出的血量。

7.射血分数:每搏输出量占心室舒张末期容积的百分比。

是评价心泵血功能的指标。

8.每分输出量/心输出量:一侧心室每分钟射出的血量。

9.(静息)心指数:(安静和空腹时)每m²体表面积的心输出量。

用于评定不同个体的心功能。

10.影响心输出量的因素:(1)搏出量:①心肌的前负荷:心室舒张末期容积;②心肌的后负荷:动脉血压;③心肌收缩能力;④:在一定范围内,心率越快,心输出量越多。

11.普通心肌细胞(工作细胞):有收缩性、兴奋性、传导性,无自律性。

12.特殊心肌细胞(自律细胞):有自律性、兴奋性、传导性,无收缩性。

13.普通心肌细胞的生物电现象:(1)静息电位:-90mV,K+外流形成。

(2)①0期去极化:-90mV→+30mV,由Na+快速内流所致;②1期复极化:+30mV→0mV,由K+快速外流所致;③2期复极化(平台期):0mV,由Ca2+内流,K+外流所致;④3期复极化:0mV→-90mV,由K+快速外流所致;⑤4期复极化(静息期):-90mV,通过Na+–K+泵,摄K+排Na+、Ca2+。

14.自律细胞与心肌工作细胞生物电的最大特点:4期自动去极化。

15.心肌细胞的电生理特性-自律性、兴奋性、传导性;机械收缩特性-收缩性。

16.心脏正常起搏点:窦房结(自律性最高)。

17.窦性心律:由窦房结为起搏点所控制的心跳节律。

18.房室延搁:兴奋由心房传入心室时,在房室交界处耗时较长的现象。

19.房室延搁意义:使心房与心室交替收缩(不发生同步收缩),并使心室收缩前得到足够的血液充盈,有利于心脏的射血。

生理学第四章血液循环知识点总结血液循环是人体内最为重要的生命循环之一,通过血液循环,身体可以得到充足的氧气和养分,同时排出代谢产物和二氧化碳。

血液循环还协调了免疫和内分泌系统的功能,维持了体内稳态。

在生理学的第四章中,涉及了血管结构、心脏功能、血液流速等多个方面的知识点,下面我们将以从浅入深的方式来进行全面评估和总结。

1. 血管结构1.1 血管组成:动脉、静脉和毛细血管在血管结构部分,我们首先要了解的是血管的组成。

人体内的血管主要包括动脉、静脉和毛细血管三类,它们在结构和功能上各有特点。

动脉具有厚壁和弹性,能够承受心脏泵血时的压力,将含氧血液输送到全身各个组织器官。

静脉的壁较薄,但富含弹性纤维,起到血液回流的功能。

毛细血管是血管系统中直接与组织细胞接触的部分,通过其薄壁,进行气体、养分和代谢产物的交换。

1.2 血管的自主调节功能我们还需要了解血管具有的自主调节功能。

血管能够根据组织器官对氧气和养分的需求量,灵活调节血流量和血压,保持组织的正常代谢活动。

这种自主调节功能依赖于血管内膜的特殊细胞和生物活性物质的调控作用,是维持机体内环境稳态的重要保障。

2. 心脏功能2.1 心脏的构造和工作原理在了解了血管结构后,我们将深入探讨心脏的功能。

心脏是人体内一颗重要的器官,它由心房、心室、心瓣和心肌组成。

心脏的工作原理是通过心房和心室的舒缩运动,使血液能够顺利地在体内循环。

心脏的每一次收缩和舒张都受到心脏内传导系统的调节,确保了心脏的正常收缩节律和输出血量。

2.2 心脏的自律性和兴奋传导心脏还具有自律性和兴奋传导的功能。

心脏不仅能够自主地维持一定的搏动节律,还能够受到外界神经调节和体液调节的影响,实现适应机体需要的心率和心搏力。

心脏的兴奋传导系统通过特定的电生理过程,将兴奋信号快速地传播至整个心脏肌肉组织,保证了心脏的高效协调收缩。

3. 血液流速3.1 血流动力学的基本参数我们还需要了解血液流速的相关知识。

《生理学基础》第四章血液循环

第四章《血液循环》主要介绍了血液循环的相关知识。

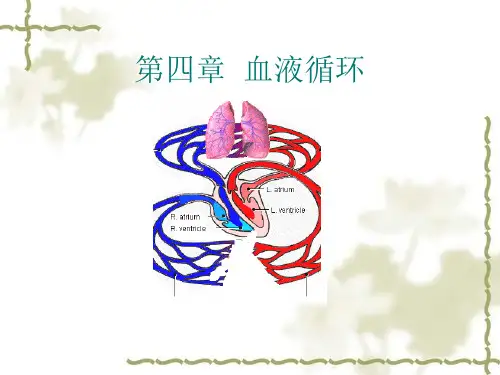

血液循环是指血液在体内循环的过程,它由心脏、血管和血液三个基本组成部分组成。

具体内容包括以下几个方面:

1. 循环系统的组成:循环系统主要由心脏、血管和血液组成。

心脏是循环系统的中心,通过心房和心室的收缩和舒张,推动血液在体内循环。

血管分为动脉、静脉和毛细血管,通过形成一个闭合的系统,使血液能够在体内流动。

2. 血液的组成:血液由血浆和血细胞两部分组成。

血浆是血液的非细胞性成分,含有水、蛋白质、糖类、脂类等物质。

血细胞包括红细胞、白细胞和血小板,它们在血液中起着各自特定的功能。

3. 循环的机制:血液循环经过两个循环系统,即肺循环和体循环。

肺循环是指血液从心脏经过肺部,完成氧气的吸入和二氧化碳的排出。

体循环是指血液从心脏经过全身各个组织和器官,完成物质的输送和代谢产物的排出。

4. 循环的调节:血液循环的调节主要由神经系统和内分泌系统共同完成。

神经系统通过控制心脏的收缩和舒张,调节心脏的输出量和心率。

内分泌系统通过激素的分泌和作用,影响血管的收缩和舒张,调节血管阻力和血压。

血液循环是人体维持正常生理功能的重要过程,它保证了氧气、营养物质和代谢产物等物质的运输和交换,维持了体内各个组织和器官的正常功能。

正常的血液循环对于人体健康至关重要。

第四章血液循环一、心动周期与心率1.概念:心脏一次收缩和舒张构成一个机械活动周期称为心动周期。

由于心室在心脏泵血活动中起主要作用,所以心动周期通常是指心室活动周期。

2.心率与心动周期的关系:心动周期时程的长短与心率有关,心率增大,心动周期缩短,收缩期和舒张期都缩短,但舒张期缩短的比例较大,心肌工作的时间相对延长,故心率过快将影响心脏泵血功能。

3.心脏泵血(1)射血与充盈血过程(以心室为例):①心房收缩期:在心室舒张末期,心房收缩,心房内压升高,进一步将血液挤入心室。

随后心室开始收缩,进入下一个心动周期。

②等容收缩期:心室开始收缩时,室内压迅速上升,当室内压超过房内压时,房室瓣关闭,而此时主动脉瓣亦处于关闭状态,故心室处于压力不断增加的等容封闭状态。

当室内压超过主动脉压时,主动脉瓣开放,进入射血期。

③快速射血期和减慢射血期:在射血期的前1/3左右时间内,心室压力上升很快,射出的血量很大,称为快速射血期;随后,心室压力开始下降,射血速度变慢,这段时间称为减慢射血期。

④等容舒张期:心室开始舒张,主动脉瓣和房室瓣处于关闭状态,故心室处于压力不断下降的等容封闭状态。

当心室舒张至室内压低于房内压时,房室瓣开放,进入心室充盈期。

⑤快速充盈期和减慢充盈期:在充盈初期,由于心室与心房压力差较大,血液快速充盈心室,称为快速充盈期,随后,心室与心房压力差减小,血液充盈速度变慢,这段时间称为减慢充盈期。

(2)特点:①血液在相应腔室之间流动的主要动力是压力梯度,心室的收缩和舒张是产生压力梯度的根本原因。

②瓣膜的单向开放对于室内压力的变化起重要作用。

③一个心动周期中,右心室内压变化的幅度比左心室的小得多,因为肺动脉压力仅为主动脉的1/6.④左、右心室的搏出血量相等。

⑤心动周期中,左心室内压最低的时期是等容舒张期末,左心室内压最高是快速射血期。

因为主动脉压高于左心房内压,所以心室从血液充盈到射血的过程,是其内压从低于左心房内压到超过主动脉压的过程,因此心室从充盈到射血这段时间内压力是不断升高的。