了解基底神经节的功能

- 格式:ppt

- 大小:1.32 MB

- 文档页数:61

左下叶前基底段-概述说明以及解释1.引言1.1 概述左下叶前基底段(left ventral anterior basal ganglia segment)是大脑中重要的解剖结构之一。

它位于大脑的底部,与左下叶、左侧前额叶和基底神经节相连。

左下叶前基底段在大脑功能中起着重要的作用,包括参与运动控制、情感调节以及认知功能的执行。

在解剖结构上,左下叶前基底段由多个核团组成,包括壳核(caudate nucleus)、尾状核(putamen)和球状核(globus pallidus)。

这些核团通过神经纤维和其他脑区相互连接,形成复杂的神经回路。

这些回路与大脑其他区域的沟通和调节,使左下叶前基底段成为一个重要的功能中枢。

左下叶前基底段在运动控制方面扮演着重要的角色。

它与额叶皮层和运动皮质相互连接,参与调节和调整运动的执行。

这种调节在保持平衡、协调无缝运动以及控制肌肉力量方面起着关键作用。

同时,左下叶前基底段也与情感调节紧密相关。

对于情感的产生、情绪的调控以及愉悦和奖赏的感受等方面,其功能发挥着重要作用。

此外,左下叶前基底段在认知功能的执行中也起到关键的作用。

它与大脑皮层之间的连接使得它在学习、记忆、注意力和决策等认知过程中发挥作用。

这些认知功能的正常运行与左下叶前基底段的稳定性和调节密切相关。

然而,左下叶前基底段也容易受到神经疾病的影响。

许多神经疾病,如帕金森病和亨廷顿舞蹈病,都与左下叶前基底段的损坏或功能异常有关。

这些疾病会导致患者的运动功能受损、情绪波动和认知能力下降。

因此,深入研究左下叶前基底段的解剖结构、功能以及与神经疾病的关系,对于理解这些疾病的发生机制以及开发相应的治疗方法具有重要意义。

综上所述,左下叶前基底段在大脑的功能中扮演着重要的角色。

它参与运动控制、情感调节以及认知功能的执行。

深入了解左下叶前基底段的解剖结构和功能,有助于我们对大脑功能的理解,同时也对于神经疾病的研究和治疗具有重要意义。

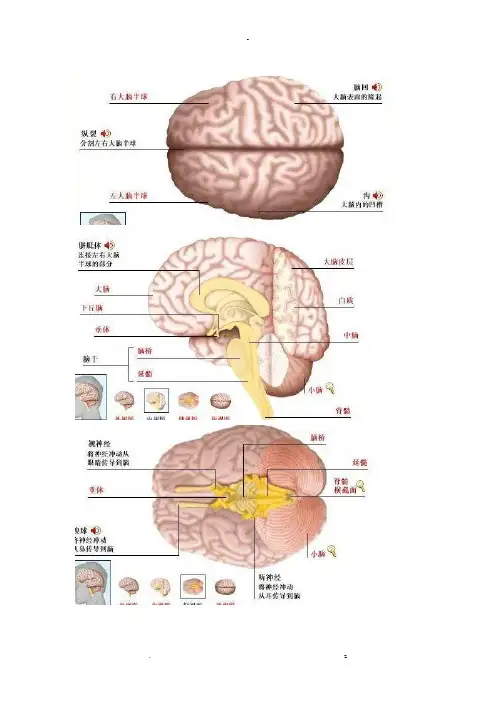

大脑构造与功能大脑构造详解大脑(Brain)包括左、右两个半球及连接两个半球的中间局部,即第三脑室前端的终板。

大脑半球被覆灰质,称大脑皮质,其深方为白质,称为髓质。

髓质的灰质核团为基底神经节。

在大脑两半球间由巨束纤维—相连。

具体容有大脑半球各脑叶、大脑皮质功能定位、大脑半球深部构造、大脑半球白质、嗅脑和边缘系统五大局部。

各叶的位置、构造和主要功能如下:1、额叶:也叫前额叶。

位于中央沟以前。

在中央沟和中央前沟之间为中央前回。

在其前方有额上沟和饿下沟,被两沟相间的是额上回、额中回和额下回。

额下回的后部有外侧裂的升支和水平分支分为眶部、三角部和盖部。

额叶前端为额极。

额叶底面有眶沟界出的直回和眶回,其最方的深沟为嗅束沟,容纳嗅束和嗅球。

嗅束向后分为侧和外侧嗅纹,其分叉界出的三角区称为嗅三角,也称为前穿质,前部脑底动脉环的许多穿支血管由此入脑。

在额叶的侧面,中央前、后回延续的局部,称为旁中央小叶。

负责思维、方案,与个体的需求和情感相关。

2、顶叶:位于中央沟之后,顶枕裂于枕前切迹连线之前。

在中央沟和中央后沟之间为中央后回。

横行的顶间沟将顶叶余局部为顶上小叶和顶下小叶。

顶下小叶又包括缘上回和角回。

响应疼痛、触摸、品尝、温度、压力的感觉,该区域也与数学和逻辑相关。

3、颞叶:位于外侧裂下方,由颞上、中、下三条沟分为颞上回、颞中回、颞下回。

隐在外侧裂的是颞横回。

在颞叶的侧面和底面,在颞下沟和侧副裂间为梭状回,,侧副裂与海马裂之间为海马回,围绕海马裂前端的钩状局部称为海马钩回。

负责处理听觉信息,也与记忆和情感有关。

4、枕叶位于枕顶裂和枕前切迹连线之后。

在侧面,,距状裂和顶枕裂之间为楔叶,与侧副裂候补之间为舌回。

负责处理视觉信息。

5、岛叶:位于外侧裂的深方,其外表的斜行中央钩分为长回和短回。

6、边缘系统:与记忆有关,在行为方面与情感有关。

大脑的总构造大脑皮质为中枢神经系统的最高级中枢,各皮质的功能复杂,不仅与躯体的各种感觉和运动有关,也与语言、文字等密切相关。

《皮质—基底神经节—丘脑回路的动力学分析》篇一一、引言皮质—基底神经节—丘脑回路(Cortico-Basal Ganglia-Thalamic Circuit)是大脑中重要的神经网络之一,它涉及运动控制、认知功能以及情感调节等多个方面。

对这一回路的动力学分析有助于理解大脑如何进行信息处理和协调不同区域的活动。

本文将探讨皮质—基底神经节—丘脑回路的工作机制及其动力学特性。

二、皮质区域的功能与作用皮质区域,特别是前额叶皮质和运动皮质,是这一回路的重要组成部分。

前额叶皮质负责执行复杂的认知任务,如决策、规划和注意力控制。

运动皮质则负责协调和执行身体的运动。

这两个区域通过神经突触连接与基底神经节进行信息交换。

三、基底神经节的结构与功能基底神经节包括纹状体、苍白球、丘脑底部核群等结构,主要负责接收来自皮质的指令并进行预处理。

它通过调节皮质的兴奋性来影响运动和认知行为。

基底神经节的活动模式是快速而自动的,有助于快速反应和习惯性行为的执行。

四、丘脑的作用及与皮质的互动丘脑作为感觉和运动信息的中继站,接收来自皮质的指令并传递到其他脑区。

同时,丘脑也向皮质发送反馈信息,帮助维持内外环境的平衡。

在皮质—基底神经节—丘脑回路中,丘脑起到协调和整合不同信息的作用,确保信息的有效传递和处理。

五、动力学分析1. 信号传递:在皮质—基底神经节—丘脑回路中,信号的传递是快速而精确的。

通过电信号和化学信号的交替作用,信息从皮质传递到基底神经节,再由基底神经节传递到丘脑,形成一个闭合的环路。

2. 兴奋与抑制的平衡:基底神经节通过调节皮质的兴奋性来影响行为。

当基底神经节的输出增加时,皮质的兴奋性降低;反之亦然。

这种兴奋与抑制的平衡是维持正常行为的关键。

3. 反馈与调节:丘脑在接收来自皮质的指令后,会向其他脑区发送反馈信息。

这种反馈机制有助于调节和优化信息处理过程,确保信息的准确性和效率。

六、结论皮质—基底神经节—丘脑回路是大脑中重要的神经网络之一,它涉及运动控制、认知功能以及情感调节等多个方面。

基底神经节的结构和功能在生理学教学中的实践贾军;蒋心欣;王晓民【摘要】基底神经节对运动的调控是生理学中神经系统的一个教学难点,表现为结构通路的复杂性和生理、病理功能的变异性. 在生理学的教学实践中,注重从基底神经节的解剖结构、传导环路、递质投射等层面来分层次讲授,分别描述在正常状态下基底节对运动的调控特点以及在病理变化过程中基底节的功能失衡;进而对基底节环路相关的特定疾病进行讲解,帮助同学们全面、清晰地掌握此概念,取得了很好的教学效果.【期刊名称】《基础医学教育》【年(卷),期】2015(017)012【总页数】2页(P1034-1035)【关键词】生理学;基底神经节;教学改革【作者】贾军;蒋心欣;王晓民【作者单位】首都医科大学生理学与病理生理学系, 北京 100069;首都医科大学生理学与病理生理学系, 北京 100069;首都医科大学生理学与病理生理学系, 北京100069【正文语种】中文【中图分类】R33基底神经节(basal ganglia,BG),也称为基底节,是神经系统中参与机体运动调节的重要结构,与随意运动的产生、肌紧张的调节和本体感觉传入信息的处理等直接相关[1]。

同时,基底节的损伤既有如帕金森病样的运动减少症状,也有如亨廷顿病样的运动过多的表现;此外还可伴随有神经、精神认知行为的异常[2]。

因此,基底节的功能非常复杂,是神经系统章节中的教学重点内容。

但是,对基底节的理解和讲授又是一个难点,主要表现在:①结构的复杂性,基底节由众多核团组成,既形成内部相对闭环的直接和间接通路,同时也和皮层、丘脑等中枢神经系统具有广泛联系;②抑制性投射的调节途径,在基底节环路中广泛存在着γ-氨基丁酸(GABA)能神经元,是以抑制性的投射来发挥调节效应,因而表现出抑制或去抑制(为双重抑制,即兴奋)的不同状态;③递质的多样性,在基底节内存在着多种不同作用的神经递质,如兴奋性的谷氨酸(Glu)、乙酰胆碱(Ach)和多巴胺(DA),抑制性的GABA,以及P物质(SP)、脑啡肽(ENK)、强啡肽(DYN),都对基底节的功能起着不同的作用。

1.基底核的组成

基底核是指位于大脑半球下部、丘脑外侧部的成簇的皮层下核团。

包括纹状体、屏状核和杏仁复合体,纹状体(见于图1)形成了具有控制运动和行为意识方面的功能复合体。

纹状体由尾状核,壳和苍白球组成。

由于壳和苍白球距离较近,壳和苍白球合称为豆状核。

但是现已证实壳和尾状核具有共同的化学递质(γ-氨基丁酸)和纤维联系,近似为一整体,因此壳和尾状核又合称为新纹状体。

纹状体由于接受大量的传入纤维,所以被认为是基底核中主要的传入结构,它的传出纤维主要到达苍白球和黑质的网状部。

基底核病变,主要表现为肌张力,姿势和运动的异常。

临床表现多样,既有运动减少和肌张力增高(ex:PD),也有非正常的不自主运动(运动障碍)。

2.新纹状体

新纹状体与维持机体的固定姿势有关。

尾状核头部的变性、萎缩,可出现舞蹈样动作(如慢性进行性舞蹈病);

壳核的病变则与临床所见的手足徐动症、肝豆状核变性、扭转痉挛、舞蹈病等不自主运动有关。

3.旧纹状体(苍白球)

苍白球的功能与肢体的肌张力姿势反射有关。

PD患者到了中晚期几乎都有苍白球的变性。

黑质-纹状体通路,神经纤维起源于黑质致密部(A9)细胞群(见于图2),终止于纹状体,其主要作用是与乙酰胆碱能神经元共同调节肌紧张及共济活动。

(相关于PD发病机制)

图1 左侧大脑半球中的纹状体

图2 经间脑和基底核的斜切图(SLIC:内囊豆状核下部,EX:苍白球外侧部)

注:图1,图2摘自Gray's Anatomy *。

![[临床医学]神经系统感觉运动](https://uimg.taocdn.com/7fecbe3e30b765ce0508763231126edb6e1a7615.webp)

神经病学(第六版专业摘录)一、大脑(一)额叶额叶的主要功能与精神、语言和随意运动有关。

①皮质运动区位于中央前回,该区大锥体细胞的轴突构成了锥休束的大部,支配对侧半身的随意运动。

⑧运动前区:位于皮质运动区前方。

是锥体外系的皮质中枢,发出纤维到丘脑、基底节和红核等处,与联合运动和姿势调节有关;该区:也发出额桥小脑束,与共济运动有关;此外,此区也是自主神经皮质中枢的一部分:还包括肌张力的抑制区,此区:受损瘫痪不明显,可出现共济失调和步态不稳等锥体外系症状。

③皮质侧视中枢:位于额巾回后部,司双眼同向侧视运动。

④书写中枢:位于优势半球的额中回后部。

与支配手部的皮质运动区相邻。

⑤运动性语言中枢( Broca区):位于优势半球外侧裂上方,和额下回后部交界的三角区,管理语言运动。

⑥额叶前部:有广泛的联络纤维,与记忆、判断、抽象思维、情感和冲动行为有关。

【病损表现及定位诊断】额叶病变时主要引起以下症状和表现。

1、外侧面以脑梗死、肿瘤和外伤多见。

①额极病变:以精神障碍为主,表现为记忆力和注意力减退,表情淡漠,反应迟钝,缺乏始动性和内省力,思维和综合能力下降,可有欣快感或易怒。

②中央前回病变:刺激性病变可导致对侧上、下肢或面部的抽搐,CJaekson癫痫)或继发全身性癫痛发作;破坏性病变多引起单瘫,中央前回上部受损产生对侧下肢瘫痪,下部受损产生对侧面、舌或上肢的瘫痪;严重而广泛的损害可出现对侧偏瘫。

③额上回后部病变:可产牛对侧上肢强握和摸索反射。

强握反射(graap reflex)是指物体触及患者病变对侧手掌时,引起手指和手掌屈曲反应,出现紧握该物不放的现象;摸索反射(gr0ping reflex)是指当病变对侧手掌碰触到物体时,该肢体向各方r句摸索、直至抓住该物紧握不放的现象。

④额中回后部病变:刺激性病变引起双眼向病灶对侧凝视,破坏性病变双眼向病灶侧凝视。

更后部位的病变产生书写不能。

⑤优势侧额下回后部病变:产生运动性失语。

基底节功能

基底节是人体神经系统中的一种重要结构,它位于脑干的底部,是神经系统的控制中心之一。

基底节的功能主要涉及到运动控制、情感调节、认知功能和意识状态的维持等方面。

基底节对于运动控制有着重要的作用。

它通过控制运动神经元的活动,调节肌肉的张力和协调不同肌肉的运动,使得我们能够完成各种精细的动作。

基底节的一些神经元特别是黑质多巴胺能神经元的损失或者功能障碍,会导致帕金森病等运动系统疾病的发生。

基底节还参与了情感调节的过程。

它可以通过与边缘系统和扣带回等区域的相互作用,调节情绪和行为的表现。

一些神经系统疾病如强迫症、抑郁症等也与基底节的功能异常有关。

基底节对于认知功能也有影响。

它可以调节大脑皮层神经元的活动,改变注意力、记忆和学习等认知过程的表现。

在阿尔兹海默病等认知障碍性疾病中,基底节的功能受到了很大的损害。

基底节还与意识状态的维持有关。

它可以通过与脑干等结构的相互作用,调节睡眠和清醒等意识状态的变化。

在一些昏迷等意识障碍的疾病中,基底节的损伤也是其中的原因之一。

基底节的功能极其复杂,与神经系统的各个方面都有着密切的关系。

它的正常功能对于人体的健康和生命都有着不可或缺的作用。

因此,

我们应该加强对基底节的研究,以更好地理解和治疗与其相关的疾病。

一、引言神经解剖学是研究神经系统结构、功能及其相互关系的一门学科。

通过神经解剖学的学习,我们能够深入了解大脑、脊髓、神经节、神经纤维等神经系统的组成部分,以及它们在人体中的分布和作用。

本次实训旨在通过实际操作,加深对神经解剖学知识的理解和应用能力。

二、实训目的1. 熟悉神经系统的基本结构,包括大脑、脊髓、神经节和神经纤维等。

2. 培养动手操作能力,通过实际解剖过程,提高对神经系统的认识。

3. 学会使用解剖学工具,掌握神经系统的解剖方法。

4. 提高对神经系统疾病的诊断和治疗的临床思维。

三、实训内容本次实训主要包括以下内容:1. 大脑解剖:观察大脑的表面结构,包括大脑皮层、白质、基底神经节等。

2. 脊髓解剖:观察脊髓的横断面和纵断面,了解脊髓的灰质和白质结构。

3. 神经节解剖:观察神经节的形态结构,了解神经节的功能。

4. 神经纤维解剖:观察神经纤维的排列和分布,了解神经纤维的功能。

5. 神经系统疾病案例分析:通过分析典型案例,提高对神经系统疾病的诊断和治疗能力。

四、实训过程1. 准备工作:在实训前,我们进行了充分的准备工作,包括复习神经解剖学相关知识,了解实训所需的工具和设备。

2. 实际操作:- 大脑解剖:在导师的指导下,我们首先观察大脑的表面结构,通过触摸和观察,了解了大脑皮层、白质、基底神经节等部分的位置和功能。

- 脊髓解剖:随后,我们对脊髓进行了解剖,通过观察脊髓的横断面和纵断面,了解了脊髓的灰质和白质结构,以及脊髓的功能。

- 神经节解剖:接着,我们对神经节进行了解剖,观察了神经节的形态结构,了解了神经节的功能。

- 神经纤维解剖:最后,我们对神经纤维进行了解剖,观察了神经纤维的排列和分布,了解了神经纤维的功能。

3. 案例分析:在实训过程中,我们还分析了神经系统疾病的典型案例,通过讨论和总结,提高了对神经系统疾病的诊断和治疗能力。

五、实训成果通过本次实训,我们取得了以下成果:1. 加深了对神经解剖学知识的理解和应用能力。

《皮质—基底神经节—丘脑回路的动力学分析》篇一一、引言神经系统的复杂性在于其相互连接、交互作用的各个部分,其中皮质—基底神经节—丘脑回路在调节人体运动、感觉和认知等方面扮演着关键角色。

理解这一回路的动力学过程有助于深入探究人类大脑的工作机制,并对神经系统相关疾病的治疗提供理论支持。

本文将对皮质—基底神经节—丘脑回路的动力学特性进行详细分析。

二、皮质部分皮质,即大脑皮层,是神经系统的最高级部分,负责处理感觉信息、产生意识、进行决策等高级认知活动。

皮质的神经元通过复杂的网络连接,接收来自各个感觉器官的信息,并对其进行处理和整合。

皮质的兴奋性活动通过神经投射传递到基底神经节和丘脑等部位,从而启动一系列的神经活动。

三、基底神经节部分基底神经节是由一系列核团组成,主要负责运动控制和协调。

基底神经节的输出主要来自于皮质的输入,经过处理后对运动指令进行精细的调整。

其内部动力学机制复杂,涉及多种神经递质和调制作用,通过抑制或兴奋的输出传递到丘脑和其他运动控制中心。

四、丘脑部分丘脑作为感觉和运动信息的整合中心,接收来自皮质的兴奋性输入以及基底神经节的反馈信息。

丘脑内部结构复杂,不同核团负责不同的感觉和认知功能。

丘脑的输出通过投射到皮质和其他脑区,进一步影响认知和行为。

五、回路动力学分析皮质—基底神经节—丘脑回路是一个复杂的动力学系统,其工作原理涉及到兴奋与抑制的平衡、神经递质的作用、突触传递的时序和强度等多个方面。

在正常工作状态下,这一回路通过精确的神经信号传递和调制,实现对外界环境的适应和内部状态的维持。

当这一回路出现异常时,可能导致运动障碍、认知功能下降等神经系统疾病。

六、动力学特性分析1. 兴奋与抑制的平衡:这一回路中存在大量的兴奋性神经元和抑制性神经元,二者之间通过突触连接形成动态平衡,维持回路的正常功能。

2. 神经递质的作用:不同的神经递质在这一回路中发挥着不同的作用,如多巴胺等神经递质参与基底神经节的运动控制,乙酰胆碱等则参与皮质的兴奋性活动。

基底节区功能基底节区是大脑的一个重要部位,它位于脑干的底部,主要负责调节和控制身体的基本生理功能。

本文将从不同的角度介绍基底节区的功能。

一、基底节区的解剖结构1.1 基底节区的组成基底节区由多个互相连接的核团组成,包括尾状核、苍白球、乳头状体、壳核等。

这些核团之间通过神经纤维进行联系。

1.2 基底节区与其他脑部结构的联系基底节区与其他脑部结构有密切联系,其中最重要的是皮层和丘脑。

皮层是大脑最外层,负责人类高级认知功能;丘脑则是大脑中枢神经系统中一个重要调整中心。

二、基底节区与运动控制2.1 基底节区对运动控制的影响基底节区对运动控制有重要影响,它通过调整肌肉收缩和松弛来控制身体姿势和运动。

同时,它还能够协调不同肌肉之间的配合关系,使得身体的运动更加协调和流畅。

2.2 基底节区与帕金森病帕金森病是一种常见的神经系统退行性疾病,主要表现为肌肉僵硬、震颤、运动障碍等。

这种疾病与基底节区功能失调有关。

当基底节区的某些核团受损时,就会导致帕金森病的发生。

三、基底节区与情感调节3.1 基底节区对情感调节的影响除了对运动控制有影响外,基底节区还能够对情感调节产生影响。

它通过控制多巴胺等神经递质的释放来影响人的情感状态。

3.2 基底节区与精神障碍一些精神障碍也与基底节区功能失调有关。

例如强迫症、焦虑和抑郁等都可能涉及到基底节区功能异常。

四、基底节区与学习记忆4.1 基底节区对学习记忆的影响最近的一些研究表明,基底节区还能够对学习记忆产生影响。

它通过调整神经元之间的连接来协调学习和记忆过程。

4.2 基底节区与阿尔茨海默病阿尔茨海默病是一种常见的神经系统退行性疾病,主要表现为认知能力下降、记忆力减退等。

最近的一些研究表明,阿尔茨海默病可能与基底节区功能失调有关。

五、总结综上所述,基底节区是大脑中一个非常重要的部位,它不仅对运动控制和情感调节产生影响,还能够对学习记忆产生影响。

因此,我们应该加强对基底节区的了解,以便更好地预防和治疗相关的神经系统疾病。

基底节区功能

基底节区是大脑的一个重要结构,位于脑干和大脑之间的灰质核团,主要由若干神经核团组成,包括苏木素节核、小脑边界节核、红核、丘脑、脑下垂体、中脑蓝斑、伏隔核等。

基底节区在大脑的功能中起着重要的调节作用,具体的功能如下:

1. 运动调节:基底节区对运动的控制起着重要的作用。

它参与了意志运动、姿势调节以及运动的计划和执行等过程。

当我们发出运动指令时,基底节区会对运动进行调节和协调,使得身体可以准确地完成所需的动作。

2. 运动学习:基底节区也参与了运动学习的过程。

当我们学习新的运动技能时,基底节区会对运动进行分析,并通过记忆和反馈来不断调整和改进运动的执行方式,从而使得我们的运动变得更加熟练和准确。

3. 情绪和动机调节:基底节区还参与了情绪和动机的调节。

它可以通过调节多巴胺的释放来影响情绪的产生和调节,从而影响我们的情感状态和动机行为。

当我们处于愉快的情绪状态时,多巴胺的释放会增加,而当我们处于压力或者焦虑的情绪状态时,多巴胺的释放则会减少。

4. 认知功能调节:基底节区还参与了认知功能的调节。

它与大脑皮层之间有着丰富的连接,可以通过调节大脑皮层的神经活动来影响认知功能的执行。

基底节区特别在注意力、工作记忆

和执行功能等方面发挥重要作用,并且与多种精神疾病如帕金森病、抑郁症和精神分裂症等有关。

总之,基底节区在大脑的功能中扮演着至关重要的角色。

它参与运动的调节、运动学习、情绪和动机的调节以及认知功能的调节等多个方面。

研究基底节区的功能不仅可以进一步了解大脑的工作机制,还能够为一些与基底节区有关的疾病的治疗提供理论基础和参考。