原子结构第一课时

- 格式:ppt

- 大小:362.00 KB

- 文档页数:24

《原子结构》学历案(第一课时)一、学习主题本课时学习主题为《原子结构》,主要涉及原子基本组成及特性,以及电子的分布和能级概念,是理解物质化学性质、掌握化学反应规律的重要基础。

通过本主题的学习,学生应能够了解原子的组成要素和电子排布的基本规律。

二、学习目标1. 掌握原子的定义、原子的大小、组成及其结构特点。

2. 理解质子、中子、电子的概念及其在原子中的位置和作用。

3. 了解电子排布的规律及能级原理,掌握原子序数与核外电子排布的关系。

4. 学会使用简单工具(如原子模型)辅助理解原子结构。

5. 培养学生的科学探究能力和观察、分析、归纳的思维方法。

三、评价任务1. 学生对原子结构相关概念的理解程度,能否准确解释原子、质子、中子、电子的概念。

2. 评价学生对于电子排布规律和能级原理的掌握情况,是否能根据原子序数判断核外电子排布。

3. 评估学生利用原子模型辅助学习的能力及在小组讨论中的表现。

4. 通过课堂小测验或课后作业来检测学生对知识点的掌握情况。

四、学习过程1. 导入新课:通过生活中的例子(如物质的存在形态)引出原子的概念,激发学生兴趣。

2. 知识讲解:通过PPT或黑板详细讲解原子的定义、组成要素及电子排布的规律。

3. 互动探究:利用原子模型进行探究学习,学生分组讨论并交流各自的理解和发现。

4. 小组展示:各小组展示讨论成果,其他小组提问和补充。

5. 教师总结:教师总结学生讨论内容,强调重点和难点知识。

6. 课堂练习:布置相关练习题,巩固学生对原子结构知识的理解。

五、检测与作业1. 课堂小测验:在课程结束时进行小测验,检验学生对原子的基本组成及电子排布的理解。

2. 课后作业:布置课后作业,包括选择题和简答题,巩固所学知识并拓展延伸。

3. 实验报告:鼓励学生进行相关实验并撰写实验报告,培养实际操作能力及科学素养。

六、学后反思1. 学生反思:学生在完成学习后,反思自己在学习过程中的收获与不足,以及如何改进学习方法。

《原子结构》教学设计方案(第一课时)一、教学目标1. 知识目标:学生能够了解原子的构成,理解电子在原子核外排布的规律,掌握原子结构示意图的画法。

2. 能力目标:学生能够通过观察、思考、讨论等活动,提高观察能力、思维能力和表达能力。

3. 情感目标:通过本节课的学习,增强学生对化学学科的学习兴趣,培养学生的科学态度和科学精神。

二、教学重难点1. 教学重点:电子在原子核外排布的规律。

2. 教学难点:如何通过观察原子结构示意图,判断原子的种类和元素的化学性质。

三、教学准备1. 准备教学用具:黑板、白板、投影仪、原子结构示意图。

2. 准备化学实验用品:实验器械、实验药品。

3. 准备相关视频、图片等多媒体素材。

4. 设计教室讨论问题及学生活动方案。

四、教学过程:1. 导入新课教师可以通过展示一些原子结构的图片或动画,引导学生思考原子结构的特点和构成,引出本节课的主题。

2. 原子模型的发展历程通过介绍原子模型的发展历程,让学生了解科学家们对原子结构认识的不息深化过程,激发学生对科学探索的兴趣。

3. 原子核外电子排布教师可以通过一些实验或事实,让学生了解原子核外电子的运动特点和排布规律,并介绍电子云的观点和意义。

4. 探究实验教师可以设计一些探究实验,让学生通过观察实验现象,进一步理解原子核外电子的运动特点和排布规律。

例如,利用激光照射锌板,观察荧光粉的发光现象等。

5. 教室互动教师可以提出一些问题,引导学生进行思考和讨论,增强师生之间的互动和交流。

例如,为什么原子核外电子排布有一定的规律?不同元素的原子核外电子排布有何不同?6. 总结与作业在课程结束时,教师对本节课的内容进行总结,强调重点和难点,并安置一些与原子结构相关的作业,让学生进一步稳固所学知识。

7. 拓展阅读教师可以推荐一些与原子结构相关的书籍、文章或网站,让学生进一步了解原子结构的相关知识,拓宽学生的视野。

8. 德育渗透在课程中,教师可以渗透一些德育思想,如科学探索的精神、团队协作的重要性等,帮助学生树立正确的人生观和价值观。

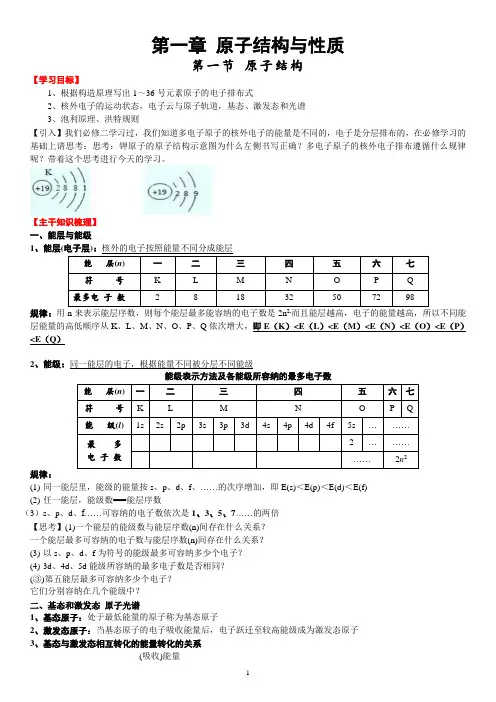

第一章原子结构与性质第一节原子结构【学习目标】1、根据构造原理写出1~36号元素原子的电子排布式2、核外电子的运动状态,电子云与原子轨道,基态、激发态和光谱3、泡利原理、洪特规则【引入】我们必修二学习过,我们知道多电子原子的核外电子的能量是不同的,电子是分层排布的,在必修学习的基础上请思考:思考:钾原子的原子结构示意图为什么左侧书写正确?多电子原子的核外电子排布遵循什么规律呢?带着这个思考进行今天的学习。

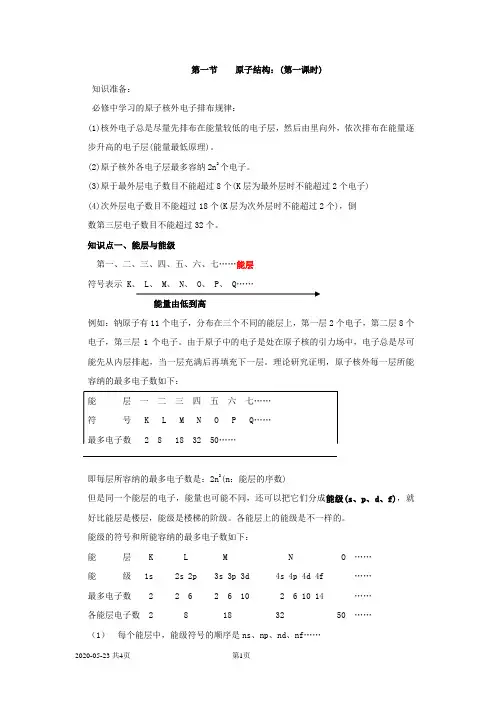

【主干知识梳理】一、能层与能级1、能层(电子层):核外的电子按照能量不同分成能层能层(n) 一二三四五六七符号K L M N O P Q 最多电子数 2 8 18 32 50 72 98规律:用n来表示能层序数,则每个能层最多能容纳的电子数是2n而且能层越高,电子的能量越高,所以不同能层能量的高低顺序从K、L、M、N、O、P、Q依次增大,即E(K)<E(L)<E(M)<E(N)<E(O)<E(P)<E(Q)2、能级:同一能层的电子,根据能量不同被分层不同能级能级表示方法及各能级所容纳的最多电子数能层(n) 一二三四五六七符号K L M N O P Q能级(l) 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d 4f 5s ………最多电子数2 ……………2n2规律:(1)同一能层里,能级的能量按s、p、d、f、……的次序增加,即E(s)<E(p)<E(d)<E(f)(2)任一能层,能级数===能层序数(3)s、p、d、f……可容纳的电子数依次是1、3、5、7……的两倍【思考】(1)一个能层的能级数与能层序数(n)间存在什么关系?一个能层最多可容纳的电子数与能层序数(n)间存在什么关系?(3)以s、p、d、f为符号的能级最多可容纳多少个电子?(4)3d、4d、5d能级所容纳的最多电子数是否相同?(③)第五能层最多可容纳多少个电子?它们分别容纳在几个能级中?二、基态和激发态原子光谱1、基态原子:处于最低能量的原子称为基态原子2、激发态原子:当基态原子的电子吸收能量后,电子跃迁至较高能级成为激发态原子3、基态与激发态相互转化的能量转化的关系(吸收)能量基态原子激发态原子(释放)能量三、构造原理——基态原子电子排布式(电子的填充顺序)1、构造原理:多电子的核外电子排布总是按照能量最低原理,由低能级逐步填充到高能级。

第一节原子结构:(第一课时)知识准备:必修中学习的原子核外电子排布规律:(1)核外电子总是尽量先排布在能量较低的电子层,然后由里向外,依次排布在能量逐步升高的电子层(能量最低原理)。

(2)原子核外各电子层最多容纳2n2个电子。

(3)原于最外层电子数目不能超过8个(K层为最外层时不能超过2个电子)(4)次外层电子数目不能超过18个(K层为次外层时不能超过2个),倒数第三层电子数目不能超过32个。

知识点一、能层与能级第一、二、三、四、五、六、七……能层符号表示 K、 L、 M、 N、 O、 P、 Q……能量由低到高例如:钠原子有11个电子,分布在三个不同的能层上,第一层2个电子,第二层8个电子,第三层1个电子。

由于原子中的电子是处在原子核的引力场中,电子总是尽可能先从内层排起,当一层充满后再填充下一层。

理论研究证明,原子核外每一层所能容纳的最多电子数如下:能层一二三四五六七……符号 K L M N O P Q……最多电子数 2 8 18 32 50……即每层所容纳的最多电子数是:2n2(n:能层的序数)但是同一个能层的电子,能量也可能不同,还可以把它们分成能级(s、p、d、f),就好比能层是楼层,能级是楼梯的阶级。

各能层上的能级是不一样的。

能级的符号和所能容纳的最多电子数如下:能层 K L M N O ……能级 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d 4f ……最多电子数 2 2 6 2 6 10 2 6 10 14 ……各能层电子数 2 8 18 32 50 ……(1)每个能层中,能级符号的顺序是ns、np、nd、nf……(2)任一能层,能级数=能层序数(3)s、p、d、f……可容纳的电子数依次是1、3、5、7……的两倍知识点二、构造原理根据构造原理,只要我们知道原子序数,就可以写出几乎所有元素原子的电子排布。

即电子所排的能级顺序:1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s 4d 5p 6s 4f 5d 6p 7s……元素原子的电子排布:氢 H 1s1钠 Na 1s22s22p63s1钾 K 1s22s22p63s23p64s1【Ar】4s1有少数元素的基态原子的电子排布对于构造原理有一个电子的偏差,如:铬24Cr [Ar]3d54s1铜29Cu [Ar]3d104s1巩固提高:1、以下能级符号正确的是()A. 6sB.2dC.3fD.7p2、下列能级中轨道数为5的是()A.s能级B.p能级C.d能级D.f能级3、下列各原子或离子的电子排布式错误的是()A.Al 1s22s22p63s23p1 B.O2- 1s22s22p6C.Na+ 1s22s22p6 D.Si 1s22s22p24、下列符号代表一些能层或能级的能量,请将它们按能量由低到高的顺序排列:(1)E3S E2S E4S E1S,(2)E3S E3d E2P E4f。

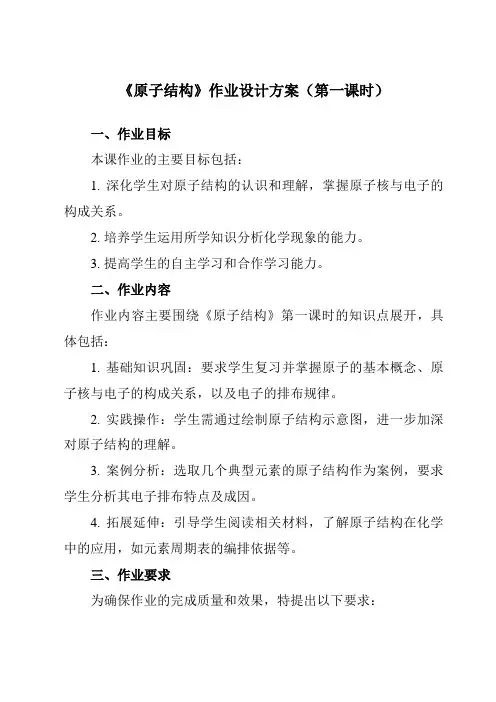

《原子结构》作业设计方案(第一课时)一、作业目标本课作业的主要目标包括:1. 深化学生对原子结构的认识和理解,掌握原子核与电子的构成关系。

2. 培养学生运用所学知识分析化学现象的能力。

3. 提高学生的自主学习和合作学习能力。

二、作业内容作业内容主要围绕《原子结构》第一课时的知识点展开,具体包括:1. 基础知识巩固:要求学生复习并掌握原子的基本概念、原子核与电子的构成关系,以及电子的排布规律。

2. 实践操作:学生需通过绘制原子结构示意图,进一步加深对原子结构的理解。

3. 案例分析:选取几个典型元素的原子结构作为案例,要求学生分析其电子排布特点及成因。

4. 拓展延伸:引导学生阅读相关材料,了解原子结构在化学中的应用,如元素周期表的编排依据等。

三、作业要求为确保作业的完成质量和效果,特提出以下要求:1. 基础知识巩固部分,要求学生准确记忆并理解原子结构的基本概念和原理。

2. 实践操作部分,学生需使用规范的化学符号和语言绘制原子结构示意图,并准确标注核电荷数、核外电子数等信息。

3. 案例分析部分,学生需结合所学知识对案例进行深入分析,并提出自己的见解。

4. 拓展延伸部分,学生需认真阅读材料,并做好笔记,准备课堂讨论。

5. 作业需独立完成,不得抄袭他人成果。

如有需要,可与同学讨论或请教老师。

四、作业评价作业评价将从以下几个方面进行:1. 准确性:学生对于原子结构基本概念的掌握程度。

2. 规范性:学生在绘制原子结构示意图时的规范性。

3. 分析能力:学生在案例分析中表现出的分析能力和见解深度。

4. 拓展性:学生在拓展延伸部分的表现,是否能够提出有深度的见解或问题。

评价方式将结合学生自评、互评和教师评价,以全面、客观地反映学生的作业完成情况。

五、作业反馈作业完成后,教师将对学生的作业进行批改和反馈。

对于优秀的学生,将在课堂上进行表扬和展示;对于存在的问题,将进行针对性的指导和纠正。

同时,教师还将根据学生的作业情况,调整后续的教学计划和策略,以更好地满足学生的学习需求。

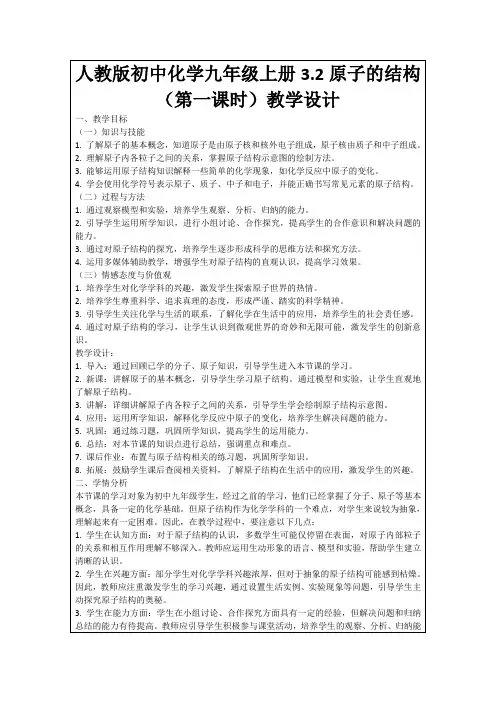

课题原子的结构-第一课时说课稿————————————————————————————————作者: ————————————————————————————————日期:ﻩ课题2 原子的结构第一课时说课稿我说课的题目是《原子的结构第1课时》。

下面我就从以下几个不同的方面来给大家演绎本节课:【一】教材、学情分析我说课的内容选自第三单元课题2《原子的结构》第一课时。

中学生对许多元素及其化合物知识已由感性认识的基础上,本节将继续深入探讨原子核的结构以及核外电子排布规律,并运用原子结构知识解释某些元素部分性质。

这遵循了由具体到抽象由现象到本质的认知规律。

同时,原子结构也是认识元素周期律、元素周期表和分子结构的基础,因此本节教材在学习中起着承上启下的作用。

【二】教学目标(根据以上分析,我确立教学目标如下:)1、知识与技能引导学生认识原子核的结构,掌握构成原子的微粒间的关系;掌握核电荷数、质子数、中子数、质量数之间的相互关系。

2、过程与方法通过对构成原子的微粒间的关系等问题的探讨,培养学生分析、处理数据的能力,尝试运用比较、归纳等方法对信息进行加工。

3、情感态度与价值观(1)、通过构成物质的基本微粒的质量、电性的认识,了解微观世界的物质性,从而进一步认识物质世界的微观本质;通过原子中存在电性不同的两种微粒的关系,认识原子是矛盾的对立统一体。

(2)、通过人类探索原子结构的历史的介绍,使学生了解假说、模型等科学研究方法和科学研究的历程,培养他们的科学态度和科学精神,体验科学研究的艰辛与喜悦。

【三】教学重点、难点重点:原子的结构。

难点:构成原子的微粒间的关系。

【四】教学方法学案教学法;自主参与、合作探究、展示交流。

【五】教学过程(基于以上分析,我对本节课的安排如下:)一、预习自学探究新知(一)原子的构成1、阅读课本 53页原子的构成,看课本 53 页图 3-9 原子的结构示意图,回答下列问题:问题一:原子是由哪些粒子构成的?原子是由居于原子中心的带电的和核外带电的构成的。

教案

多

电

2 8 18 32 ……2n2

子

数

【巩固练习】

1.下列对不同时期原子结构模型提出的时间排列正确的是( )。

①电子分层排布模型②“葡萄干布丁”模型③量子力学模型

④道尔顿原子学说⑤核式模型

A.①③②⑤④

B.④②③①⑤

C.④②⑤①③

D.④⑤②①③

2.下列叙述正确的是( )。

A.能级就是电子层

B.每个能层最多可容纳的电子数是2n2

C.同一能层中的不同能级的能量高低相同

D.不同能层中的s能级的能量高低相同

3、下列能级表示正确(实际存在的)且最多容纳的电子数按由少到多的顺序排列的是( )。

A.1s、2p、3d

B.1s、2s、3s

C.2s、2p、2d

D.3p、3d、3f

4.钙原子的结构示意图为

请回答下列问题:(1)钙原子核外有个能层填充电子。

(2)钙原子M层有个能级填充电子。

(3)钙原子能层上的电子能量最高。

【能力提升】

1.下列说法不正确

...的是(n表示能层序数)()。

A.各能层含有的能级数与能层序数相同

B.各能层的能级都是从s能级开始至f能级结束

C.1s、2s、3s的能量不同

D.s、p、d、f 4个能级最多容纳的电子数分别是2、6、10、14

2.氯原子核外能量最高的电子填充在()。

A.4s能级

B.3p能级

C.3d能级

D.3s能级。

《原子结构》作业设计方案(第一课时)一、作业目标本节课的作业旨在帮助学生巩固原子结构理论知识,掌握原子结构的基本概念和原理,同时通过实践操作,培养学生的观察、分析和解决问题的能力。

二、作业内容1. 课堂笔记整理:请学生根据课堂讲解,整理原子结构的笔记,包括原子模型、电子排布规律、原子半径和电负性等基本概念。

2. 原子结构图绘制:要求学生根据所学知识,绘制一幅简单的原子结构图,包括原子核、电子轨道等元素,并标明电子排布。

3. 实验操作:利用模拟软件或实验器材,模拟氢原子结构,观察电子在不同能级上的跃迁过程,记录观察结果。

4. 课后思考题:请学生思考并回答以下问题:a. 什么是原子结构?它与化学反应有何关系?b. 电子在原子核外如何排布?有何规律?c. 什么是电负性?它对化学反应有何影响?三、作业要求1. 独立完成:学生需独立完成作业,不得抄袭或依赖他人。

2. 质量要求:学生需认真对待作业,确保笔记、图示和实验操作的质量。

3. 按时提交:作业应在规定时间内提交,逾期提交将影响评价结果。

四、作业评价1. 评价标准:根据学生的笔记、图示、实验报告和思考题的回答情况,结合课堂表现,进行评价。

2. 评价方式:采用教师评价和小组互评相结合的方式,确保评价的公正性和准确性。

3. 评价结果:作业评价结果将作为学生平时成绩的参考,激励学生积极参与课堂学习,提高学习效果。

五、作业反馈1. 学生自评:学生应对自己的作业进行自我评价,分析优点和不足,以便在今后的学习中加以改进。

2. 小组互评:小组之间可相互交流、学习,取长补短。

教师应对互评结果进行总结,帮助学生更好地理解原子结构知识。

3. 教师反馈:教师针对学生的作业情况,提供有针对性的反馈和建议,帮助学生更好地理解和掌握原子结构知识。

通过完成上述作业,学生可以进一步巩固原子结构理论知识,掌握原子结构的基本概念和原理,同时通过实践操作,培养观察、分析和解决问题的能力。

此外,作业评价结果将作为学生平时成绩的参考,激励学生积极参与课堂学习,提高学习效果。