我和地坛课文

- 格式:ppt

- 大小:3.10 MB

- 文档页数:11

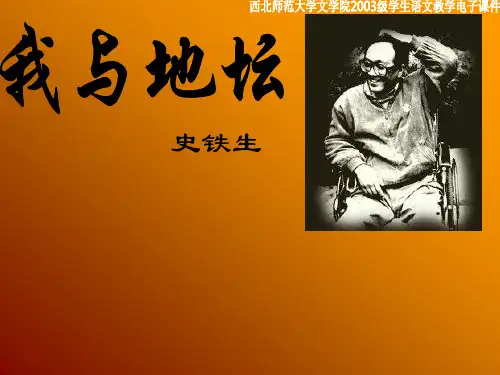

1 .课文解读⑴作者及写作背景简介史铁生,1951 年生于北京市,1967 年在清华大学附属中学初中毕业,1969 年赴陕西延安插队,三年后21 岁时因病双腿瘫痪转回北京,后到街道工厂当工人,1981 年因病情加重停薪留职回家。

1979 年发表第一篇小说《法学教授及其夫人》,1983 年加入中国作家协会。

代表作有小说《我的遥远的清平湾》《插队的故事》《夏日的玫瑰》《合欢树》等。

短篇小说《我的遥远的清平湾》《奶奶的星星》曾获全国优秀短篇小说奖。

他的创作比较突出地表现出对于残疾人命运的关注。

有的作品反映了他对于社会与人生的某些带有哲理性的思考,语言优美,具有很强的表现力。

《我与地坛》写于1989 年 5 月,改定于1990 年 1 月,全文 1 万 3 千余字,共分七个部分,从方方面面写了作者自己跟地坛的关系,其中主要内容是对于人生的思考。

地坛的正式名称叫做“方泽坛”,坐落在北京老城的东北角安定门外路东,是明清两代皇帝祭祀地神的地方。

始建于明朝嘉靖九年,清乾隆时又加以扩建,是一组颇具规模的古建筑群。

整个建筑群呈方形,象征大地。

每年夏至,皇帝在这里举行隆重的祭祀典礼。

辛亥革命后祭祀活动废止。

新中国建立后,经过修葺开放,称“地坛公园”,并由北京市人民政府列为市级文物保护单位。

“文革”期间因遭毁弃及疏于管理等原因,园址荒芜。

现在皇祗室、拜台、斋宫等主要建筑保存尚好。

⑵基本解读本篇课文的内容涉及对生死和亲情的感悟,深邃而透辟,在感情处理上沉郁而厚重,文笔优美而坦诚,提供了品读分析的多种资源。

课文分析可以考虑以作者感情为中心。

全文的总体情感发展是:追寻,解答。

课文节选的是第一第六两个部分。

前半部分是追寻的开始,后半部分是答案的初现。

提醒学生注意第一部分中这样几句话,“我一连几小时……我为什么要出生。

”“剩下的就是怎样活的问题了,这却不是……去窥看自己的心魂。

”这实际是史铁生在园中15 年,全部所思所想的总体线索。

我与地坛课文精讲一、章节划分《我与地坛》的段落划分可以大致分为以下几个部分:第一部分(第1-4段):主要描述了作者与地坛的缘分,以及地坛给作者带来的思考和启示。

作者通过描述自己与地坛的相遇和相识,表达了对地坛的深厚感情,同时也暗示了地坛对于作者来说具有特殊的意义和价值。

第二部分(第5-7段):主要讲述了作者在地坛中观察到的自然景象和人们的活动。

作者通过描绘地坛中的草木、昆虫、鸟类等自然元素,以及在地坛中散步、晨练、游玩的人们,展现了地坛的生机和活力,同时也表达了自己对于自然的热爱和向往。

第三部分(第8-10段):主要表达了作者对于命运的思考和感悟。

作者通过回顾自己的人生经历,思考了命运的无常和不可预测,同时也表达了自己对于生命的珍惜和对于未来的希望。

这一部分的内容相对较为沉重和深刻,反映了作者对于人生和命运的深刻思考。

第四部分(第11-14段):主要讲述了作者与地坛的离别和怀念。

作者通过描述自己离开地坛时的情景和感受,表达了对地坛的深深眷恋和不舍之情,同时也表达了自己对于未来的期许和对于生命的热爱。

《我与地坛》的段落划分大致可以分为四个部分,每个部分都有着不同的主题和情感表达,构成了一篇完整而深刻的散文作品。

二、文章赏析《我与地坛》是一篇感人至深的散文,由史铁生所写,通过他与地坛的十五年相伴,展现了作者对于人生、命运、亲情的深刻思考和感悟。

这篇文章不仅是对地坛的描绘,更是对生命的颂歌,对母亲的怀念,对人生的反思。

史铁生以地坛为载体,表达了自己对于人生的独特见解。

地坛不仅是一个具体的空间,更是作者思考和反省的地方。

作者通过描绘自己在地坛中的所见所闻所感,展现了自己对于生命的敬畏和对于命运的无奈。

他观察到地坛中的草木、昆虫、鸟类等自然元素,以及在地坛中散步、晨练、游玩的人们,从而引发了自己对于人生和命运的思考。

这种思考不仅仅是对自己的反思,更是对整个人类生命的思考。

史铁生在文章中表达了对母亲的深深怀念和感激之情。

我与地坛我在好几篇小说中都提到过一座废弃的古园,实际就是地坛。

许多年前旅游业还没有开展,园子荒芜冷落得如同一片野地,很少被人记起。

地坛在我出生前四百多年就座落在那儿了,它伴着我的母亲,走过了一段又一段艰辛的岁月。

我在它怀里出生,它看着我第一眼,看见我母亲那期望和恳切的眼神。

在成长的岁月里,我一次又一次向它诉说着生命的脆弱与艰难,它静静地倾听着我无尽的诉说。

我十五岁那年,一个命运的不幸突然降临,我因病不得不辍学在家。

那时候的我,仿佛被命运抛弃在荒野之中,孤独、无助、绝望。

我曾经无数次地想到过死亡,但是当我来到地坛时,我发现自己还活着,我还有生命。

我在地坛里独自漫步,看着那些荒芜的景象,感受着生命的脆弱和无常。

然而,在这片荒芜的土地上,我看到了生命的顽强和坚韧。

那些野草、野花、昆虫、小鸟,它们都在努力地生存着,尽管环境恶劣,但它们从未放弃过。

在地坛里,我感受到了生命的尊严和价值。

我看到了那些曾经辉煌过的古建筑、古殿檐头浮夸的琉璃、门壁上炫耀的朱红,虽然它们已经剥蚀、淡褪、坍记,但它们依然存在,依然在诉说着历史的沧桑和变迁。

在地坛里,我看到了自己的影子。

我看到了那个曾经迷茫、无助、绝望的自己,也看到了那个勇敢、坚韧、乐观的自己。

我知道自己还有生命,还有希望。

地坛是我的避风港湾,是我精神的寄托。

在这里,我可以放下所有的烦恼和忧虑,让自己的心灵得到片刻的宁静和安慰。

在这里,我可以感受到生命的价值和意义。

在地坛里漫步的日子里,我开始思考人生的意义和价值。

我开始思考自己的命运和未来。

我知道我不能被命运打败,我不能放弃自己。

我要勇敢地面对生命的挑战和困难。

于是,我开始写作。

我想通过写作来表达自己的感受和思考。

我想通过写作来寻找生命的价值和意义。

我想通过写作来证明自己的存在和价值。

在地坛里漫步的日子里,我开始思考自己的写作之路。

我知道我不能放弃写作,我不能放弃自己的梦想。

我要坚持写作,直到生命的最后一刻。

如今我已经离开了地坛,但我依然会时常想起它。

我与地坛(节选)《我与地坛》是当代作家史铁生的散文代表作,写于1989年5月,改定于1990年1月。

全文共有一万三千多字,分为七个部分,课文节选的是其中前两部分。

史铁生的经历很特殊。

初中毕业就到陕西延安农村插队,三年后因病回到北京。

他跟地坛结缘,就是在这个时候——双腿瘫痪,“找不到工作,找不到去路,忽然间几乎什么都找不到了”,在这种情形下,他“走”进地坛:“没处可去我便一天到晚耗在这园子里。

跟上班下班一样,别人去上班我就摇了轮椅到这儿来。

”在这里,他徜徉了十五年,没有人比他更熟悉这园子里的一草一木,没有人比他对这园子的感受更丰富。

在这里,他感受活着的艰辛与挣扎,思考生命的意义,并从中汲取顽强生活和奋斗的勇气。

这个历经四百多年沧桑的古老皇家园林,成了他很多作品的写作背景和对象。

《我与地坛》这篇散文就是多年来他对地坛、对人生感悟与思考的结晶。

文章的第一部分写的主要是与地坛的结缘。

作者从自己为何踏进这座古园写起,写到自己的槽糕处境、渺茫暗淡的前途和悲痛欲绝的心情,以至于一次又一次地在死亡的边缘徘徊,然后偶然走进了这个与自己的境遇一样荒芜冷落的园子。

这座古园映照了作者的生活,那些历经沧桑的建筑和景物,抚慰着作者内心的苦痛,缓解了他迷茫的心绪,也使他感受到生命的启示。

那些古殿檐头的琉璃,坍圮了的一段段高墙,祭坛四周的老柏树似乎在诉说着悠久的历史,有着看尽繁华后的平静,连野草荒藤也都茂盛得自在坦荡。

祭坛石门中的落日,寂静却安详:高歌的雨燕,苍凉却张扬着生命的多姿多彩;雪地上孩子们的脚印,似乎在述说着生命的童话。

还有那些草木与泥土的气息,落叶“熨帖而微苦的味道”,似乎都在从另一侧面验证着活着的意义。

还有那些小昆虫、满园子的草木,虽然都生长在这寂寞的园子里,却有着顽强的生命力。

所以作者说:“园子荒芜但并不衰败。

”这座古老而充满内在生机的园子,成了他生活的一部分,引发了他对生命意义的长久思索。

他思索的内容主要是什么?“我一连几小时专心致志地想关于死的事,也以同样的耐心和方式想过我为什么要出生。

课文原文我在好几篇小说中都提到过一座废弃的古园,实际上就是地坛。

许多年前旅游业还没有开展,园子荒芜冷落得如同一片野地,很少被人记起。

地坛离我家很近。

或者说我家离地坛很近。

总之,只好认为这是缘分。

地坛在我出生前四百多年就坐落在那儿了,而自从我的祖母年轻时带着我父亲来到北京,就一直住在离它不远的地方——五十多年间搬过几次家,可搬来搬去总是在它周围,而且是越搬离它越近了。

我常觉得这中间有着宿命的味道:仿佛这古园就是为了等我,而历尽沧桑在那儿等待了四百多年。

它等待我出生,然后又等待我活到最狂妄的年龄上忽地残废了双腿。

四百多年里,它一面剥蚀了古殿檐头浮夸的琉璃,淡褪了门壁上炫耀的朱红,坍圮了一段段高墙又散落了玉砌雕栏,祭坛四周的老柏树愈见苍幽,到处的野草荒藤也都茂盛得自在坦荡。

这时候想必我是该来了。

十五年前的一个下午,我摇着轮椅进入园中,它为一个失魂落魄的人把一切都准备好了。

那时,太阳循着亘古不变的路途正越来越大,也越红。

在满园弥漫的沉静光芒中,一个人更容易看到时间,并看见自己的身影。

自从那个下午我无意中进了这园子,就再没长久地离开过它。

我一下子就理解了它的意图。

正如我在一篇小说中所说的:“在人口密聚的城市里,有这样一个宁静的去处,像是上帝的苦心安排。

”两条腿残废后的最初几年,我找不到工作,找不到去路,忽然间几乎什么都找不到了,我就摇了轮椅总是到它那儿去,仅为着那儿是可以逃避一个世界的另一个世界。

我在那篇小说中写道:“没处可去我便一天到晚耗在这园子里。

跟上班下班一样,别人去上班我就摇了轮椅到这儿来。

”“园子无人看管,上下班时间有些抄近路的人们从园中穿过,园子里活跃一阵,过后便沉寂下来。

”“园墙在金晃晃的空气中斜切下一溜阴凉,我把轮椅开进去,把椅背放倒,坐着或是躺着,看书或者想事,撅一杈树枝左右拍打,驱赶那些和我一样不明白为什么要来这世上的小昆虫。

”“蜂儿如一朵小雾稳稳地停在半空;蚂蚁摇头晃脑捋着触须,猛然间想透了什么,转身疾行而去;瓢虫爬得不耐烦了,累了,祈祷一回便支开翅膀,忽悠一下升空了;树干上留着一只蝉蜕,寂寞如一间空屋;露水在草叶上滚动,聚集,压弯了草叶轰然坠地摔开万道金光。

我与地坛高中课文

《我与地坛》是史铁生的散文代表作,是他十五年来摇着轮椅在地坛思索的结果,文章中饱含了作者对人生的感悟,对亲情的讴歌,朴实的文字间洋溢着作者心灵深处的情感,是一部非常好的作品。

全文共分为七个部分,采用内心独白的方式,叙写作者对命运艰难的理解感悟。

《我与地坛》的文字,饱含沧桑,既倾诉了我作为个体在人生中的不幸遭遇和命运的坎坷不平,也同时表达了“我”对生命意义和生命本质的切肤感受。

史铁生虽然残疾了,但他的心没有残疾,他的作品多以明净、朴素、通脱的文字,明朗、隽永、大气的风格,明彻、悠远、思辨的思想内涵,表达对人生、人性的感悟。

我与地坛高中课文节选示例文章篇一:《我与地坛》这篇课文,就像一把神奇的钥匙,打开了我内心深处的一扇门。

我记得第一次读到它的时候,就好像走进了一个陌生又熟悉的世界。

作者史铁生,他在遭遇了命运的重击后,与地坛有了那么深那么深的羁绊,这多像我在迷茫时找到了一个可以倾诉的朋友啊!文中的地坛,不再只是一个普通的园子。

它仿佛是一个充满故事的老人,静静地看着作者,倾听着他的痛苦和挣扎。

“它等待我出生,然后又等待我活到最狂妄的年龄上忽地残废了双腿。

” 这话说得多让人心疼啊!难道命运就这么喜欢捉弄人吗?我仿佛看到作者摇着轮椅,在地坛的每一个角落留下车辙。

他在想什么呢?是在感叹命运的不公,还是在努力寻找活下去的勇气?就像我在考试没考好的时候,也会一个人躲在角落里,心里不停地问自己:“我怎么就这么差劲呢?”还有那些描写四季的段落,简直太美啦!“春天是祭坛上空漂浮着的鸽子的哨音,夏天是冗长的蝉歌和杨树叶子哗啦啦地对蝉歌的取笑,秋天是古殿檐头的风铃响,冬天是啄木鸟随意而空旷的啄木声。

” 这哪里是在写四季,这分明是在画一幅五彩斑斓的人生画卷嘛!我不禁想到了我家附近的小公园,春天花开得热闹,夏天蝉鸣得欢畅,秋天落叶飘得诗意,冬天雪花舞得浪漫。

这不也是我的四季吗?作者在地坛里遇到的那些人,也让我感触颇深。

那个爱唱歌的小伙子,那个饮酒的老头,还有那个捕鸟的汉子。

他们都有着自己的故事,自己的喜怒哀乐。

这不就跟我们班上的同学一样吗?有的活泼,有的安静,有的调皮,但每个人都有着独特的魅力。

“要是有些事我没说,地坛,你别以为是我忘了,我什么也没忘,但是有些事只适合收藏。

” 读到这句话的时候,我的心好像被揪了一下。

我们不也都有这样的秘密和回忆吗?有些事情,只能放在心底,慢慢回味。

我觉得《我与地坛》不仅仅是一篇课文,它更像是一位智者的教诲,让我明白了人生的起起落落都是常态,重要的是要有勇气面对,要有一颗坚强的心。

就像作者一样,即使身处困境,也能在地坛中找到属于自己的希望和力量。

12.我与地坛(节选)·课文精讲[自主研学平台]一、作家作品史铁生(1951~)生于北京,1967年毕业于清华大学附中初中。

18岁去延安插队,因腿疾住进了医院,那一天是他的生日。

从此他再也没有站起来。

史铁生面对残疾,曾一度彷徨苦闷,甚至于想到了自杀,但最后还是面对困难,勇敢地活了下来。

他在做了7年临时工之后,拿起笔走上了中国文坛,1979年发表了第一篇小说《法学教授及其夫人》,以后陆续发表了《午餐半小时》《我们的角落》《在一个冬天的晚上》《山顶上的传说》等多篇小说。

其中《我的遥远的清平湾》和《奶奶的星星》分别获得了1983年和1984年全国优秀短篇小说奖,他一举成名,从残疾临时工成为一名专业作家。

现为中国作家协会会员。

代表作有《我与地坛》《我的遥远的清平湾》《插队的故事》《夏日的玫瑰》《合欢树》《命若琴弦》《务虚笔记》等。

其中《务虚笔记》《我与地坛》曾入选“九十年代十大景点作品”。

1998年初史铁生因为尿毒症不得不依靠透析来维持生命。

他是一位对生命特别有感悟的作家,他的作品一类是对知青生活的回忆和反思,另一类是对残疾人命运的描摹。

其作品多次在全国获奖,并有英、法、日译本在国外出版。

二、写作背景地坛的正式名称叫做“方泽坛”,坐落在北京老城的东北角安定门外路东,是明清两代皇帝祭祀地神的地方。

始建于明朝嘉靖九年,清朝乾隆时又加以扩建,是一组颇具规模的古建筑群。

每年夏至,皇帝在这里举行隆重的祭祀典礼。

辛亥革命后祭祀活动废止。

1925年辟为“京兆公园”,1928年改称“平民公园”,“文化大革命”期间因遭毁弃及疏于管理等原因,园址荒芜。

作者在那金子般的21岁时突然失去了他的双腿,我们能充分理解他的极端痛苦的内心:“我找不到工作,找不到去路,忽然间几乎什么都找不到了……我便一天到晚耗在这园子里。

”地坛的树阴和夕阳笼罩着史铁生绝望的身影,他在这里一连几小时专心致志地静想苦思,想关于死的事,想了好几年。

《我与地坛》人教版课文原文——史铁生原文:我在好几篇小说中都提到过一座废弃的古园,实际就是地坛。

许多年前旅游业还没有开展,园子荒芜冷落得如同一片野地,很少被人记起。

地坛离我家很近。

或者说我家离地坛很近。

总之,只好认为这是缘分。

地坛在我出生前四百多年就座落在那儿了,而自从我的祖母年轻时带着我父亲来到北京,就一直住在离它不远的地方——五十多年间搬过几次家,可搬来搬去总是在它周围,而且是越撤离它越近了。

我常觉得这中间有着宿命的味道:仿佛这古园就是为了等我,而历尽沧桑在那儿等待了四百多年。

它等待我出生,然后又等待我活到最狂妄的年龄上忽地残废了双腿。

四百多年里,它一面剥蚀了古殿檐头浮夸的琉璃,淡褪了门壁上炫耀的朱红,坍圮了一段段高墙又散落了玉砌雕栏,祭坛四周的老柏树愈见苍幽,到处的野草荒藤也都茂盛得自在坦荡。

这时候想必我是该来了。

十五年前的一个下午,我摇着轮椅进入园中,它为一个失魂落魄的人把一切都准备好了。

那时,太阳循着亘古不变的路途正越来越大,也越红。

在满园弥漫的沉静光芒中,一个人更容易看到时间,并看见自己的身影。

我一下子就理解了它的意图。

正如我在一篇小说中所说的:“在人口密聚的城市里,有这样一个宁静的去处,像是上帝的苦心安排。

”两条腿残废后的最初几年,我找不到工作,找不到去路,忽然间几乎什么都找不到了,我就摇了轮椅总是到它那儿去,仅为着那儿是可以逃避一个世界的另一个世界。

我在那篇小说中写道:“没处可去我便一天到晚耗在这园子里。

跟上班下班一样,别人去上班我就摇了轮椅到这儿来。

园子无人看管,上下班时间有些抄近路的人们从园中穿过,园子里活跃一阵,过后便沉寂下来。

”“园墙在金晃晃的空气中斜切下一溜荫凉,我把轮椅开进去,把椅背放倒,坐着或是躺着,看书或者想事,撅一杈树枝左右拍打,驱赶那些和我一样不明白为什么要来这世上的小昆虫。

”“蜂儿如一朵小雾稳稳地停在半空;蚂蚁摇头晃脑捋着触须,猛然间想透了什么,转身疾行而去;瓢虫爬得不耐烦了,累了祈祷一回便支开翅膀,忽悠一下升空了;树干上留着一只蝉蜕,寂寞如一间空屋;露水在草叶上滚动,聚集,压弯了草叶轰然坠地摔开万道金光。

我与地坛几年级语文课文示例文章篇一:《我与地坛》这篇文章在高中语文教材里会出现呢!哎呀,你知道吗?当我第一次听说《我与地坛》要在高中学习的时候,我心里可好奇啦!就好像要去探索一个神秘的宝藏一样。

我就在想,地坛到底是个啥样的地方?为啥作者要写和它的故事呢?等到真正开始学习这篇课文,我才发现,这里面的世界可太丰富啦!作者史铁生,他遭遇了那么多的苦难,双腿残疾,这得多痛苦啊!可他在地坛这个地方,却找到了一些心灵的慰藉。

这就好像是在黑暗中找到了一丝光亮,难道不是吗?我还记得课堂上老师给我们讲解的时候,那表情可认真啦!老师说:“同学们,你们想想,史铁生在这个地坛里,看到了四季的变化,感受到了生命的轮回,这是多么深刻的体验啊!” 我就在心里默默地问自己:“我能感受到这样的深刻吗?”同桌跟我悄悄说:“我觉得这文章有点难懂呢。

” 我回答他:“是呀,不过多读几遍也许就能懂啦。

”文章里那些细腻的描写,就像一幅幅画展现在我眼前。

春天的地坛,生机勃勃;夏天的地坛,热闹非凡;秋天的地坛,落叶纷飞;冬天的地坛,寂静安宁。

这难道不像我们的人生吗?有时充满活力,有时又陷入沉寂。

学习完这篇课文,我觉得自己好像长大了一点。

我明白了,生活中总会有困难,但是只要我们不放弃,总能找到属于自己的那个“地坛”,找到内心的宁静和力量。

总之,《我与地坛》这篇课文真的给了我很多的思考和感悟,让我更加珍惜现在的生活,也让我学会在困难面前要坚强。

你呢,你对这篇课文有什么感受?示例文章篇二:《我与地坛》这篇文章通常在高中阶段会被学习呢!哎呀,你想想,高中的时候,我们已经有了一定的人生阅历和思考能力,再来读史铁生先生的《我与地坛》,那感受可就太不一样啦!我记得刚开始接触这篇文章的时候,心里还在犯嘀咕:一个地坛能有啥特别的?能让作者写出这么长篇的文章?可当我真正读进去的时候,我才发现,地坛对于作者来说,那可不仅仅是一个园子!它就像是一位沉默的老朋友,默默地陪伴着作者,倾听着他内心的痛苦、迷茫和挣扎。

《我与地坛》课文节选《我与地坛》课文节选仿写我家附近有个小公园,就像史铁生笔下的地坛一样,那是我经常晃悠的地方。

这小公园不大,也没什么特别出名的景点,可对我来说,那就是我的一片小天地。

一进公园门,就能瞧见那几棵歪脖子树,树干扭扭曲曲的,像几个弯腰驼背的老头儿在那唠嗑呢。

树下有一圈长椅,椅子的漆掉得七七八八了,露出里面的木头原色,摸上去糙糙的。

我每次来,都爱先在这长椅上坐会儿,就像这椅子跟我有啥特殊约定似的。

有一回啊,我正坐在这椅子上发呆呢。

那是个大夏天,太阳毒得很,热辣辣的阳光透过树叶的缝隙洒下来,在地上形成一片片光斑,就像一地打碎了的镜子片儿。

我就瞅着这些光斑,心里琢磨着,这光斑的形状咋就没个重样的呢?这时候,一只小蚂蚁闯进了我的视线。

嘿,这小不点可真忙乎,沿着光斑的边缘爬来爬去,像是在找啥宝贝似的。

我好奇得很,就盯着它看。

只见它一会儿爬上一片小树叶,那树叶在它的小身子下晃悠着,就像一艘在波涛里的小船;一会儿又钻进草丛里,那草丛对它来说就像一片大森林。

我想啊,这小蚂蚁在它的世界里也是个探险家呢。

我就这么静静地看着它忙乎了好一会儿,直到它消失在我的视线里。

再往公园里头走,有个小池塘。

池塘里的水啊,说不上清澈见底,但也能模模糊糊地看到几条小鱼在里面游来游去。

池边的石头缝里还长着一些水草,那水草随着水流轻轻摆动,像是在跳一种慢悠悠的舞蹈。

我有时候会捡起一颗小石子,往池塘里一扔,“噗通”一声,水面就泛起一圈圈的涟漪,那些小鱼吓得一下子就游得没影了。

我在这个小公园里,就像史铁生在地坛里一样,常常一待就是大半天。

我会看着那些晨练的大爷大妈们,他们穿着花花绿绿的运动服,在空地上一招一式地打着太极,那认真的模样就像在参加什么世界级的比赛。

还有那些带着孩子的家长,小孩子在草地上跑来跑去,咯咯直笑,家长就在后面追着喊:“慢点,别摔着了!”那声音里满满的都是宠溺。

这里的每一个角落都好像藏着故事。

就像那角落里的小花坛,有一次我看到一只小麻雀站在花坛边的矮墙上,歪着脑袋瞅着花坛里的花。

我与地坛初中课文节选示例文章篇一:《我与地坛》这篇课文,就像一束光,照亮了我小小的世界。

我还记得,当老师在课堂上讲起这篇文章时,我的心一下子就被抓住了。

地坛,那是一个怎样神秘而又充满故事的地方啊!史铁生先生的文字,仿佛有一种魔力,把我拉进了他的世界。

我仿佛看到了那个坐在轮椅上的他,孤独又倔强地在地坛里徘徊。

我忍不住想,要是我能跟他说说话该多好?我一定会问他:“您在地坛里思考人生的时候,难道就不害怕未来的迷茫吗?”课文里描述的地坛,有古老的柏树,有肆意生长的野草,还有那些来来往往的人们。

这不就像我们的生活吗?有时候安静,有时候热闹。

就像我家旁边的小公园,天晴的时候,小朋友们在那嬉笑玩耍;下雨的时候,又安静得好像整个世界都睡去了。

史铁生先生在地坛里,看到了命运的无常,也找到了生命的希望。

这多像我们在成长的道路上,遇到困难时觉得天都要塌了,可咬咬牙,又能挺过去,看到新的曙光。

记得有一次,我考试没考好,心情糟糕透顶。

我觉得自己就像一只迷路的小羊,不知道该往哪儿走。

这时,我想起了史铁生先生在地坛里的坚持和思考,我就问自己:“难道一次失败就能把我打倒吗?”然后我擦干眼泪,重新拿起书本,努力学习。

还有我的好朋友小明,他有段时间和父母闹别扭,觉得全世界都不理解他。

我就给他讲《我与地坛》,我说:“你看,史铁生先生经历了那么多苦难,都能坚强面对,咱们这点小烦恼算啥?”小明听了,若有所思地点点头。

《我与地坛》这篇课文,真的教会了我好多好多。

它让我明白,人生的道路不会总是一帆风顺,会有坎坷,会有挫折,但只要我们勇敢面对,总会找到属于自己的方向。

它就像一位智慧的长者,在我迷茫时给我指引;又像一个温暖的怀抱,在我受伤时给我安慰。

难道这样的文章不值得我们反复品味吗?我觉得,它会一直陪伴着我,在我成长的路上,给我力量,让我勇敢前行!示例文章篇二:《我与地坛》读后感嘿,朋友们!你们读过《我与地坛》这篇课文吗?反正我读了之后,那感受,就像是被一股神秘的力量击中了心灵!这篇课文里的地坛,对作者来说,可不是一个普通的地方。