阿司匹林中国专家共识-胡大一

- 格式:ppt

- 大小:1.24 MB

- 文档页数:21

2019版:阿司匹林在心血管疾病一级预防中的应用中国专家共识(全文)本刊发表《2019阿司匹林在心血管疾病一级预防中的应用中国专家共识》,该共识基于近期发表的阿司匹林在心血管疾病一级预防的多项随机对照研究和荟萃分析,参照我国相关指南和共识,结合我国国情,对阿司匹林在心血管疾病一级预防中更加精准的适用人群、不适宜人群及相关的其他问题等给予了明确和实用的推荐,对我国心血管疾病的一级预防具有重要的指导意义。

至今为止,众多的循证医学证据证实了阿司匹林在心血管疾病一级预防中的重要地位,在心血管高危风险患者可以降低心脑血管事件,获益大于其引起的出血风险;在缺血风险相对较低和(或)危险因素控制相对良好的人群(如他汀类药物使用比例显著增加的地区人群),阿司匹林的出血不良反应则抵消了其微弱的获益。

因此,该共识结合我国在心血管疾病一级预防人群中高风险人群较多、危险因素控制不佳、风险评估方法也不同于欧美人群的国情,提出了客观科学的阿司匹林一级预防应用的临床路径,旨在使临床一线医生能够精准地使用阿司匹林。

当然,我们期待也相信将会有更多的阿司匹林用于中国人群心血管疾病一级预防的循证医学证据,可以肯定的是,阿司匹林在心血管疾病一级预防中仍有重要价值。

●引言阿司匹林曾经广泛应用于动脉粥样硬化性心血管疾病(atherosclerotic cardiovascular disease,ASCVD)的一级预防[1,2,3,4]。

但阿司匹林用于ASCVD一级预防时不能显著降低全因死亡率或心血管病死亡率,其主要获益是显著减少非致死性缺血事件,包括心肌梗死、短暂性脑缺血发作(transient ischemic attack,TIA )、缺血性卒中和主要心血管事件(心血管病死亡、非致死性心肌梗死和非致死性卒中);主要风险是显著增加非致死性大出血事件,包括胃肠道出血和颅内出血[5,6,7]。

因此,只有在获益明显超过风险时,使用阿司匹林进行一级预防才有意义。

阿司匹林的临床应用中国专家共识指南阿司匹林在动脉硬化性心血管疾病中的临床应用中国专家共识会( 一 ) 阿司匹林用于缺血性心血管病高危人群一级预防的建议建议下列高危人群应用阿司匹林 (75~100 mg/d) 进行一级预防 :1. 患有高血压但血压控制满意 (<150/90 mmHg), 同时有下列情况之一者 :①年龄在 50 岁以上。

②具有靶器官损害 , 包括血浆肌酐中度增高。

③糖尿病。

2. 患有 2 型糖尿病 ,40 岁以上 , 同时有心血管危险因素者 :①有早发冠心病家族史。

②吸烟。

③高血压。

④超重与肥胖 , 尤其腹型肥胖。

⑤白蛋白尿。

⑥血脂异常。

3. 10 年缺血性心血管病风险≥10% 的人群或合并下述三项及以上危险因素者 :①血脂紊乱。

②吸烟。

③肥胖。

④≥50 岁。

⑤早发 CVD 家族史 ( 男 <55 岁、女 <65 岁发病史 ) 。

( 二 ) 在缺血性心脏病患者应用阿司匹林治疗的建议1. 适合于阿司匹林单药应用的情况(1) 慢性稳定型心绞痛 : 建议口服阿司匹林 100 mg/d(75~150 mg/d), 长期应用。

对阿司匹林不能耐受或过敏者 , 建议选用氯吡格雷 75 mg/d 作为替代治疗。

(2) 既往心肌梗死史 (ST 段抬高和不抬高的 AMI 后 ): 建议口服阿司匹林 100 mg/d(75~150 mg/d) 长期服用。

对阿司匹林不能耐受或过敏者 , 建议选用氯吡格雷 75 mg/d 作为替代治疗。

(3) 冠状动脉搭桥术 : 建议术前不必停用阿司匹林 , 术后 24 小时开始口服阿司匹林 100 mg/d(75~150 mg/d), 长期应用。

(4) 外周血管疾病 : 慢性肢体缺血患者无论是否接受介入治疗 , 颈动脉狭窄患者无论是否接受颈动脉内膜切除术 , 建议长期服用阿司匹林 100 mg/d(75~150 mg/d) 。

对阿司匹林不能耐受或过敏者 , 可选用氯吡格雷 75 mg/d 替代治疗。

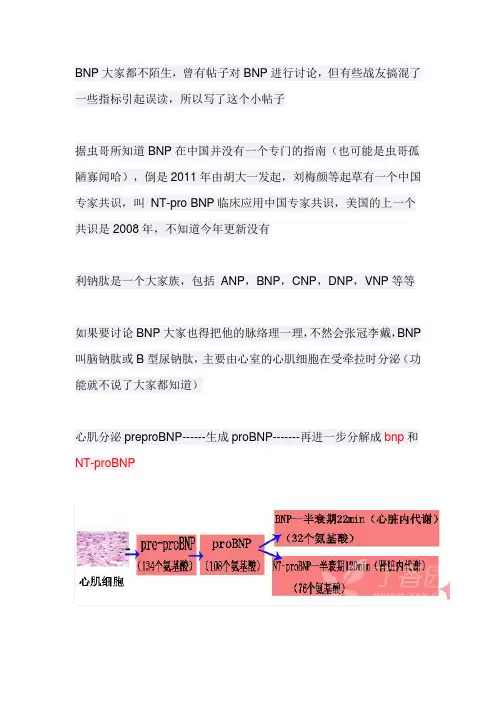

BNP大家都不陌生,曾有帖子对BNP进行讨论,但有些战友搞混了一些指标引起误读,所以写了这个小帖子据虫哥所知道BNP在中国并没有一个专门的指南(也可能是虫哥孤陋寡闻哈),倒是2011年由胡大一发起,刘梅颜等起草有一个中国专家共识,叫NT-pro BNP临床应用中国专家共识,美国的上一个共识是2008年,不知道今年更新没有利钠肽是一个大家族,包括ANP,BNP,CNP,DNP,VNP等等如果要讨论BNP大家也得把他的脉络理一理,不然会张冠李戴,BNP 叫脑钠肽或B型尿钠肽,主要由心室的心肌细胞在受牵拉时分泌(功能就不说了大家都知道)心肌分泌preproBNP------生成proBNP-------再进一步分解成bnp和NT-proBNP这里有2点大家要注意,1、BNP和NT-proBNP 都曾经作为心衰监测指标,但是二者正常值相差很多,不要张冠李戴,由于NT-proBNP半衰期更长,更稳定现在大多数医院用的都是NT-proBNP(真正起生物学作用的是BNP,而检测的是NT-proBNP)2、NT-proBNP主要在肾脏代谢,在不同年龄段正常值相差很多(比如<50岁的人正常值450ng/ml以下,而75岁以上的人1800ng/ml 以下都算正常),这已经考虑到年龄对肾功能影响了,但是如果这个人他本身有慢性肾功能不全要额外考虑到这个影响,甚至现在肾内科把NT-proBNP作为肾功能的一个检测指标,所以大家一定注意这个额外的和年龄无关的肾功能损伤因素综合考虑这个指标补充一点东西最近还确实发生了一个有意思的事情,我们医院有一个慢肾的病人,做甲状腺瘤切除术,经管医生鬼使神差的开了一个NT-proBNP 结果手术前出来5000多好像,麻醉医生吓坏了,把经管医生一顿臭骂,更杯具的是经管医生也不知道这个常识,病人都送到手术室了又撤了下来,该病人上5楼都健步如飞ing,就这么杯具了,所以多了解一点还是应该的。

至于BNP 和NT-proBNP 哪个更好,为什么出现了两个指标,这里面好像还有个典故,虫哥只记得大概,就不去细细考证了,传说故事是这样的.......好像BNP专利是一家小公司的,专利保护的比较好,罗氏公司想买断,但是对方要价太高,罗氏一气之下就研发了NT-proBNP(这个创意有点不厚道,所以大家以后申请专利一定记得把周边路都堵死,不然就像这个公司,BNP市场这么大一块蛋糕,眼睁睁的让人家切掉一大半)----大家想想一个指标代谢的慢,又受到年龄、肾功能多因素影响会是一个好指标吗?好在罗氏财大气粗舍得做宣传、善于做上层公关,而且罗氏试剂稳定性和质控做的好是公认的,所以很多医院都是用NT-proBNP。

相关,并和心脑血管疾病发生相关。

低AB I 组心血管病死率相对风险增加3~4倍。

AB I 本身能很好的预测外周动脉疾病患者的5年存活率。

有关AB I 的流行病学资料和血管实验室经验使得越来越多的医师在诊室应用AB I 检查。

所有有外周动脉疾病风险的患者建议进行常规AB I 检查。

当高度怀疑外周动脉疾病但静息AB I 值正常时,运动AB I 和测量踝部的血压对确定诊断有帮助。

我们推荐下列人群进行AB I 检查:年龄≥50岁;特别是有吸烟、血脂异常、高血压或糖尿病病史和1项其他动脉粥样硬化的危险因素或糖尿病病史≥10年;劳累相关的腿部不适或缺血性静息痛;下肢脉搏检查异常;确诊的冠状动脉粥样硬化、脑血管或肾动脉疾病。

无论有无症状,所有的外周动脉疾病都是心血管事件的高危组别,应当与确诊的冠状动脉疾病患者一样,需要改变生活方式,接受积极的药物治疗并达到相应的治疗目标,以降低心血管病危险。

2006-09-28收稿 本文编辑:颜廷梅作者单位:北京大学人民医院,北京100044E -mail:dayi 1hu@medmail 1com 1cn【文章编号】1005-2194(2006)21-1678-06下肢动脉疾病诊疗的专家共识胡大一,杨进刚【中图分类号】R5 【文献标志码】A下肢动脉疾病可有多种临床表现,且截肢和死亡的风险增加,致使患者生活质量下降。

同时,动脉粥样硬化是一种全身性疾病,下肢动脉疾病患者同时也可能存在心脏和脑血管的动脉粥样硬化。

有明确的证据证实,下肢动脉疾病患者心血管事件的风险增加,如心肌梗死(M I )和缺血性脑卒中。

多项指南将包含下肢动脉疾病在内的周围动脉疾病定义为冠心病的等危症,血脂异常和血压控制的治疗目标等同于冠心病患者。

已有研究表明,识别下肢动脉疾病并给予强化治疗能够显著改善预后。

1 病因和流行病学下肢动脉疾病的主要病因是动脉粥样硬化。

吸烟、糖尿病、血脂异常、高血压、高龄是下肢动脉疾病的危险因素,吸烟和糖尿病对下肢动脉疾病的影响最明显。

浅析阿司匹林的临床新应用成人高等教育毕业论文诚信声明本人郑重声明:所呈交的毕业论文,是本人在指导老师的指导下,独立进行研究工作所取得的成果,成果不存在知识产权争议,除文中已经注明引用的内容外,本论文不含任何其他个人或集体已经发表或撰写过的作品成果。

对本文的研究做出重要贡献的个人和集体均已在文中以明确方式标明。

本人完全意识到本声明的法律结果由本人承担。

毕业论文作者签名:浅析阿司匹林的临床新应用摘要阿司匹林的临床应用已达百年之久,是人类医药史上使用量最大的药物之一,其最大功效是退热和镇痛。

但近年的各种研究显示,这种老药的新用途越来越多,包括已证实的减缓血管老化速度以及降低冠心病的发病率,而最近更发现其可防治多种疾病。

关键字:阿司匹林;临床新应用;浅析阿司匹林的临床新应用阿司匹林(乙酰水杨酸)虽然已经上市 100多年,但人们对它的疗效却还未了解得很透彻。

仅在去年头10个月,全世界就发表了大约2000份关于乙酰水杨酸的研究报告。

阿司匹林一经问世就风靡世界,成为最常用的药物之一,发现阿司匹林作用的1982年诺贝尔奖得主文尼说,全世界每年要消耗45000吨阿司匹林。

阿司匹林具有十分广泛的用途,其最基本的药理作用是解热镇痛,通过发汗增加散热作用,从而达到降温目的。

同时,它可以有效的控制由炎症、手术等引起的慢性疼痛,如头痛、牙痛、神经痛、肌肉痛等,且不全产生药物依赖性。

阿司匹林的另一个重要作用是抗炎、抗风湿,是治疗风湿热、风湿性关节炎的首选药物。

随着对其药理作用不断深入研究,阿司匹林的临床新用途也不断地被发掘出来。

防治冠心病近年来,由于冠心病的发病率和病死率呈逐年上升的趋势,严重地影响着中老年人的身体健康和生活质量,甚至危及生命。

阿司匹林最早在20世纪50年代就曾有人提出用它来预防心脑血管血栓形成。

近几年来,阿司匹林已作为预防冠心病心绞痛的重要药物而广泛地应用于临床,在冠心病心绞痛的治疗中,是不能轻易被替代的药物。

关于阿司匹林的分析讨论英才学院自动化摘要:针对经典药物阿司匹林,本文试将从其历史谈起,逐步介绍其发展进程,制备方法,现在的使用情况以及未来的发展趋向多个方面来探讨阿司匹林,并且通过查阅相关文献与结合选做的制备阿司匹林的实验来探讨类似阿司匹林的经典药物在线上中的实际作用。

关键词:历史,制备,利用,前景引言阿司匹林是一种历史悠久的解热镇痛药,诞生于1899年3月6日。

用于治感冒、发热、头痛、牙痛、关节痛、风湿病,还能抑制血小板聚集,用于预防和治疗缺血性心脏病、心绞痛、心肺梗塞、脑血栓形成,应用于血管形成术及旁路移植术也有效。

这学期选做了制备阿司匹林的实验,因此产生了对其的兴趣。

阿司匹林的历史1853年夏尔,弗雷德里克·热拉尔(Gerhardt)就用水杨酸与醋酐合成了乙酰水杨酸,但没能引起人们的重视;1898年德国化学家菲霍夫曼又进行了合成,并为他父亲治疗风湿关节炎,疗效极好;1899年由德莱塞介绍到临床,并取名为阿司匹林(Aspirin)。

到目前为止,阿司匹林已应用百年,成为医药史上三大经典药物之一,至今它仍是世界上应用最广泛的解热、镇痛和抗炎药,也是作为比较和评价其他药物的标准制剂。

阿司匹林于1898年上市,根据文献记载,都说阿司匹林的发明人是德国的费利克斯·霍夫曼,但这项发明中,起着非常重要作用的还有一位犹太化学家阿图尔·艾兴格林。

1934年,费利克斯·霍夫曼宣称是他本人发明了阿司匹林。

事实是在1897年,费利克斯·霍夫曼的确第一次合成了构成阿司匹林的主要物质,但他是在他的上司——知名的化学家阿图尔·艾兴格林的指导下,并且完全采用艾兴格林提出的技术路线才获得成功的阿司匹林的制备方法进展传统方法与催化剂阿司匹林的生产是以水杨酸和醋酐为原料, 在催化剂的作用下经酰化反应实现。

其生产工艺的突破、优选高效价廉的催化剂以及采用先进合成技术是关键。

浅谈阿司匹林的药物相互作用与临床应用新途径阿司匹林作为临床上一类应用较为广泛的药物,可通过有效抑制患者体内前列腺素的合成,达到解热、镇痛、消炎及抗风湿的目的,且常与其他药物进行联合应用,以达到更加确切的临床效果。

现笔者通过总结与分析阿司匹林的药物相互作用与临床应用新途径,旨在为临床医疗工作者提高可靠的理论依据,提升治愈效果,提高患者的生存质量。

标签:阿司匹林;药物相互作用;新途径阿司匹林的临床应用时间较长且较为广泛,以其强大的镇痛及退热作用被临床工作者及患者所接受认可[1]。

目前,随着临床医疗技术的不断发展,阿司匹林的应用已不仅局限于传统的镇痛及退热功效上,其新用途越来越多,且可有效防止及治疗多种疾病。

现笔者将阿司匹林的药物相互作用及臨床应用的新途径进行分析与总结,将研究结果报道如下。

1 阿司匹林的药物相互作用1.1阿司匹林与硝苯毗啶阿司匹林可通过抑制环化加氧酶的作用,起到抗血小板聚集及抗血栓的作用,常用来预防及治疗急性心肌梗死等病症,但临床效果较为一般。

而阿司匹林与硝苯毗啶联合应用后,能够显著加强阿司匹林原有的药物效用,且并发症较少。

1.2阿司匹林与维拉帕米阿司匹林与维拉帕米在对抗心血管疾病方面具有同等作用的药物作用,不仅能够起到抗血小板聚集的目的,且可有效改善心血管的功能,临床疗效较为显著。

不但减少了阿司匹林的用量,且在一定程度上减少了不良反应,提升安全性[2]。

1.3阿司匹林与异烟肼因阿司匹林作为一类强效的酯化剂,将其与异烟肼合用后可导致后者灭活,导致生物利用度明显较低,延长了生物半衰期,减慢了药物吸收与排泄的速度,从而降低了临床疗效。

因此,目前在临床工作中不宜将二者进行联合应用。

1.4阿司匹林与甲氨蝶呤目前临床上常用来治疗肿瘤等疾病的药物即为甲氨蝶呤,其作为一类叶酸拮抗剂,在与阿司匹林联合应用后,不但可减少甲氨蝶呤与蛋白结合的数量,甚至减缓其在肾内的代谢速率,导致其在肾内大量积聚,引起急性肾衰竭,危害了患者的生命[3]。

胡大一心血管病预防的五条防线点睛:防发病。

一级预防,防患于未然;防事件。

保持动脉粥样硬化斑块稳定,预防血栓形成,预防急性冠状动脉综合症(ACS)和脑卒中等可能致残、致死的严重事件;防后果。

发生 ACS 等严重事件后,及早识别,及早预防,挽救心肌,挽救生命防复发。

二级预防,亡羊补牢,为时未晚防治心力衰竭第一条防线:防发病中国有句古话叫“防患于未然”,中国的《黄帝内经》几千年前就挑明了“上医治未病”。

什么叫防未然、治未病呢?这就是一级预防,就是在没发病的时候就去防病,就是对多重危险因素在源头的综合控制,就是将我们防病治病的重点从“下游”转到“上游”,这是一个非常重要的医学模式的转换。

一级预防怎样去做呢?过去是对多重危险因素分兵进攻把守,往往事倍功半,因为很少人只有一个危险因素,往往是吸烟、高血压、血脂异常、糖尿病、肥胖、静息生活方式等多种危险因素并存。

在横向上,心脏学等应紧密结合起来,共同综合治理控制上述的多重危险因素。

在纵向上专科医生应关注社区干预,与全科医生联防,加强我国社区医生的继续教育,这是科学研究―――院内治疗―院内急救―――院前急救(社会、社区)多种医学功能的集合。

结成广泛的联盟,筑起全面的防线,必须从一级预防下手。

如高危高血压病人(占20%),仅靠饮食、锻炼是不能控制血压的,必须用药物干预,而且要特别强调温和适度的锻炼;中危的高血压患者(占10%),改变生活方式如合理饮食与有氧代谢运动,锻炼的“口子”也可开大一些;5%是低危的,即很轻的高血压病人,可以靠运动、控制危险因素等调整6个月,以观后效。

要分析每一个社会个体的危险因素是什么,估计其未来10年发生心肌梗死或脑卒中的危险程度。

如糖尿病合并高脂血症,这两个危险因素常常狼狈为奸,必须吃药治疗,必须同时有效改变不良的生活方式。

对于没有糖尿病的轻度高血压病患者可以通过改变生活方式、限盐6个月后再决定是否用药。

这里要特别提醒一句,在血脂异常的干预力度上,糖尿病是和冠心病心肌梗死的危险程度等同(称等危症),切切不可忽视。

我国首发《阿司匹林抗栓治疗手册》日前,由中国老年学学会心脑血管病专业委员会、中国康复医学会心血管病专业委员会、中国医师协会循证医学专业委员会、中国心脏联盟共同组织全国30余位心血管、脑血管和流行病学专家参与制定的《阿司匹林抗栓治疗手册》(下称《手册》),在北京正式发布。

中国老年学学会副会长、中国康复医学会心血管专业委员会主任委员、北京大学人民医院胡大一教授,北京人民医院孙艺红教授,北京大学第一医院刘梅林教授,河北省人民医院副院长、老年病科主任郭艺芳教授等专家均出席了《手册》的新闻发布会,山东新华制药股份有限公司副总经理贺同庆也作为企业代表参加了会议。

《阿司匹林抗栓治疗手册》新闻发布会现场据《手册》执笔人孙艺红教授介绍,《手册》以问答的形式,针对基层较为关心的一级预防、二级预防、不良反应及防治、常见临床问题及处理、特殊人群使用的注意事项等,分为72个小问题予以解答,力求证据确凿,简洁易懂。

同时,《手册》将在2015年中华全科医师杂志第12期全文刊出。

牵头编制《手册》的胡大一教授在发布会上表示:“《手册》的正式发布,将对指导基层的抗栓治疗,改善基层用药现状,促进合理用药起到积极的推动作用。

”探讨阿司匹林的中国剂量根据2014年《中国心血管病报告》,我国心血管病发病的危险因素持续增长,心血管病发病率和死亡率居高不下。

估计全国有2.9亿心血管病患者,心血管病占居民死亡构成在农村为44.8%,在城市为41.9%,每5例中就有2位死于心血管疾病,居各种死因的首位。

“目前我国心血管病负担日益加重,成为重要公共卫生问题,加强心血管病防治刻不容缓。

阿司匹林是循证医学证据充分、适应证广泛和最佳成本效益比的抗栓药物。

各国权威指南均将阿司匹林列为抗栓治疗的基础用药,是心脑血管疾病防治的基础用药。

调查却显示,由于对阿司匹林临床地位认识不足以及顾虑其不良反应等原因,仍有部分能从阿司匹林治疗中获益的心脑血管病患者未能服用或长期服用阿司匹林,这种现象在基层尤为普遍。

胡大一:听听这位35岁心肌梗死患者的倾诉这位35岁的急性心肌梗死患者,病前一直为创业打拼,事业有成。

熬夜过劳,2+5、白加黑为常态,大量吸烟,日夜守候在电脑前,几乎不运动,明显肥胖。

这次没有先兆,突发胸闷,到就近医院,诊断为急性ST段抬高型下壁心肌梗死,并接受了支架治疗。

救治原本很成功,但患者为什么一定要预约我的门诊再看看?因为病后和术后带着一堆的困惑与疑虑走出了那家医院。

①噩梦:下一个会不会是我?患者住院期间目睹心脏按压和反复电击的“惨烈”,以及听闻支架后心脏破裂的两例心脏猝死的患者,成为这位患者的严重恶性刺激,一直挥之不去。

②冠状动脉造影,前降支有肌桥。

肌桥有什么危险?应如何处理?不清楚。

③医院先后做了两次超声心动图。

第一次左室舒张末径为48mm,第二次为54mm,这么快心脏扩大了,会不会很快心力衰竭?④手术医生告诉他,替格瑞洛比氯吡格雷预防支架内血栓疗效更好,让他自费一次购买了10个月的替格瑞洛。

(还未享受到买9个月送3个月,如同卖皮鞋,on sale:买三双,一双free!)⑤这么年轻就得了心肌梗死,还能活多久?能不能运动?能不能恢复原来的工作?我今天上午在人民医院出诊,10个号挂满后,又加了八个号,我与这位年轻患者仍用充分时间答疑解惑。

我看门诊坚持一让患者要“苦水”倒完,二是对疑惑解答充分,三是安排康复与随访计划。

基于患者年轻又有较多疑惑,我们互留了微信,保持长期互动。

患者在我的公众号上看到我与黄宛教授与一位与他同龄35岁患前壁心肌梗死(当时无支架)的患者互动长达51年的医患情,患者86岁仍能日行万步路的故事,他才重拾生命的信心。

成功用支架救治一个患者,出院远非治疗的终点,而是继续关爱、服务和管理的新起点。

即使对急性心肌梗死直接支架可救命,但支架本质上仍是治标不治本的一个点状的治疗。

这位患者迫切需要指导戒烟(已戒),双心医疗服务,解决虑病的焦虑不安,吃动两平衡,控制肥胖(体重超100公斤),合理用药,通过系统康复逐渐帮助重新享受人生,回归工作。

重视抗血小板药物消化道并发症的防治——中国专家共识讨论会报道大量循证医学证据显示,抗血小板治疗对于血栓栓塞性疾病的一级预防和二级预防有益,阿司匹林(75~325 mg)已广泛用于冠心病、脑血管病和外周动脉病患者。

尤其对于急性冠脉综合征(ACS)和置入药物洗脱支架(DES)的患者,更强调双重抗血小板治疗的重要性。

但是,抗血小板药物是一把“双刃剑”。

阿司匹林通过抑制前列腺素的生成发挥作用,一方面能抑制血小板活化和血栓形成,另一方面则损伤胃肠道黏膜,导致溃疡形成和出血。

其他抗血小板药物如氯吡格雷也能加重胃肠道出血。

临床医生掌握长期抗血小板治疗的益处和风险至关重要。

为此,中国医师学会心血管内科医师分会、中华医学会消化病学分会和《中华内科杂志》共同组织制订一项专家共识,关注心血管疾病治疗中抗血小板药物消化道并发症的预防和治疗,希望以此更好地敦促心血管内科医生在处方抗血小板药物的同时,兼顾预防胃肠道副作用,并与消化科医生协作,减少胃肠道并发症,使小剂量阿司匹林为心血管疾病患者带来更大益处。

2009年3月4日,来自心血管内科和消化内科领域的20余位专家共聚一堂,在胡大一、林三仁教授的主持下,与会专家肯定了小剂量阿司匹林预防和治疗血栓栓塞性疾病的基石作用,并就如何预防和治疗消化道并发症进行了深入、全面地讨论,包括制订完善的评估、预防和治疗方案,使心血管医生在临床工作中更好地控制血栓事件的同时,降低消化道出血风险。

平衡获益与风险,更好地使用抗栓“利刃”胡大一教授提出,小剂量阿司匹林用于心脑血管事件一级预防和二级预防的益处肯定。

面对我国约2亿心脑血管事件高危人群,阿司匹林的使用日益普及,同时,为预防置入DES后支架内血栓形成,联合使用阿司匹林和氯吡格雷的情况也越来越多。

在接受抗血小板药物治疗患者群不断扩大的背景下,抗血小板药物的消化道并发症问题也引起了广泛关注。

众所周知,血栓栓塞性事件可以导致死亡,消化道出血也同样可以导致死亡。