大运河漕运兴衰

- 格式:ppt

- 大小:861.00 KB

- 文档页数:20

大运河漕运制度

大运河漕运制度是中国古代的一种水路交通运输制度。

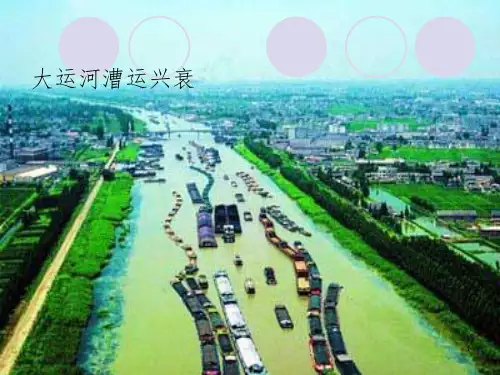

大运河是中国古代最重要的水运通道之一,全长约1794公里,横贯了中国的南北方,连接了黄河和长江等主要河流。

为了高效利用大运河进行货物运输,中国古代设立了漕运制度。

漕运制度是指国家对大运河上的航运进行管理和组织的制度。

根据漕运制度,国家会设置一系统的漕司、提举、检查、船队等机构,负责运输船只的组织、市场监督、收取运输费用等工作。

在大运河沿线设有一定数量的泊渡站和补给点,供船只进行停靠、换乘人员、修缮船只等活动。

漕运制度分为南北两部分,即南方的南运和北方的北运。

南运的起点是扬州,终点是北京,主要负责南方地区产出的稻谷、盐巴等物资的运输。

北运的起点是徐州,终点也是北京,主要负责北方地区产出的谷物、绢绸等物资的运输。

漕运制度的实施对中国古代的经济发展和统一大运河水运起到了重要的推动作用。

它不仅促进了南北地区的物资交流和贸易活动,还提升了国家的统治力和防御能力。

但漕运制度也存在一些问题,例如运输效率低下、费用高昂、船只维护困难等方面的困扰。

随着时间的推移和社会变革,漕运制度逐渐走向衰败,最终在清朝时期废止。

辉煌与没落:明清京杭大运河漕运的兴衰漕运制度是我国历史上一项重要的经济制度。

它是利用水道调运粮食的一种专业运输。

运送粮食的目的是供宫廷消费、百官俸禄、军饷支付和民食调剂。

这种粮食称漕粮,漕粮的运输称漕运,方式有河运、水陆递运和海运三种。

狭义的漕运仅指通过运河转运漕粮的河运而言。

唐宋以来,随着经济重心的不断南移,漕运愈发显得重要,明清时期漕运更是成为封建王朝重要的生命线,运河作为漕运的载体,京杭大运河的重要性不言而喻。

京杭运河的历史要追溯到2400多年以前,也就是周敬王三十四年(公元前486年),吴王夫差进攻齐国需要运兵运粮,于是征调大批民夫,在现在的扬州附近,开凿一条连通长江与淮河的运河——邗沟,这成为后来京杭大运河江苏境内极为重要的一段。

隋统一中国后,基于加强对南方的控制和巡游的目的,隋炀帝征发了数百万民工开凿了沟通南北的大运河。

隋朝大运河以东都洛阳为中心,北抵涿郡,南至余杭,全长2500公里,沟通了海河、黄河、淮河、长江、钱塘江五大水系,当时运河上“商船往返,船乘不绝”,对南北经济文化交流、维护全国统一和加强中央集权制都起到了促进作用。

此后,唐、宋、元各代均极为重视漕运,在整治运河河道的同时建立了漕运仓储制度。

明清时期京杭运河漕运的兴盛京杭大运河的辉煌是在明清时期。

明代每年经运河北上的漕粮有400万石,漕军12万人。

明代承元之制,明太祖朱元璋设漕运使。

为了加强漕运管理,又以武职重臣执掌漕运及相关事务。

在中央,初置京畿都漕运司,以漕运使主之。

后废漕运使,置漕运府总兵官。

景泰二年(1451年)始设漕运总督,与总兵官同理漕政。

漕府领卫军十二总共12.76万人,运船1.17万只,另遮洋总7000人,海船350只,专职漕粮运输,称为运军。

在地方,以府佐、院道和科道官吏及县总书等掌管本地漕事。

中央户部和漕府派出专门官员主持各地军、民粮船的监督和押运事宜。

州县以下由粮长负责征收和解运。

粮长下设解户和运夫,专供运役。

汴河漕运:往事并不如烟汴河漕运,是中国古代一条重要的水上交通要道,也是古代最为繁盛的水上运输方式之一。

它连接了中国北方的黄河和南方的淮河水系,贯通了长江中下游和黄河中下游,成为了中国古代区域性的交通要道。

汴河漕运的兴盛,不仅使得北方与南方的经济文化交流得以顺畅进行,也给中国古代的经济繁荣做出了巨大的贡献。

汴河漕运的历史可以追溯至春秋战国时期,但它的繁盛和兴旺则是发生在唐宋时期。

特别是宋代,汴河漕运达到了巅峰,成为了当时世界上最为繁忙的水上运输通道之一。

宋代政府不断加大对汴河漕运的投入,修建了大量的水利工程,提高了运河的通行能力,使得汴河漕运得以进一步发展壮大。

具体来讲,宋代政府进行了大规模的疏浚工程,使得汴河的通行能力得到了大大提高。

同时修建了大量的运河码头、堤坝、船闸等设施,为汴河漕运的繁荣奠定了坚实的基础。

汴河漕运的繁荣,使得汴河两岸的经济文化得到了极大的发展。

汴河沿线的城市,如开封、商丘等地,成为了当时中国最为繁华的城市之一。

这些城市经济繁荣,商业贸易兴盛,文化教育发达,吸引了大量的商人、学者和手工业者聚居于此,使得汴河沿线成为了当时中国最为繁荣的地区之一。

汴河漕运,不仅促进了汴河沿线城市的发展,也对整个中国古代的经济发展产生了深远的影响。

汴河漕运为北方与南方的经济文化交流创造了良好的条件,使得南方的丝绸、茶叶、瓷器等特产能够顺利地输送到北方,而北方的谷物、盐巴、纺织品等物资也可以通过汴河漕运顺利地输送到南方,实现了北方与南方的良性互通互济。

这不仅促进了中国古代经济的繁荣与发展,也促进了中国古代经济文化的交流与融合,起到了非常积极的作用。

随着历史的变迁,汴河漕运在明清时期逐渐式微,最终走向了衰落。

一方面是因为明代政府加强了对内河交通的控制,实行了一系列的封河政策,禁止了私人对运河的航运活动,这导致了汴河漕运的逐渐式微;随着社会经济的变革,陆路交通逐渐兴盛起来,大运河的地位逐渐被陆路交通所取代。

中国古代漕运的发展

中国古代的漕运是一种水路运输系统,通过运河、河流或湖泊等水域,利用船只运输粮食、货物和其他物资。

漕运在中国古代有着悠久的历史,并在不同朝代得到了不同程度的发展和重视。

1.早期漕运:早在春秋战国时期,中国就已开始兴建运河,如齐国的邗沟、越国的越

运河等。

这些运河被用来进行水运,主要用于军事和商业用途。

2.秦汉时期:秦朝时期(公元前221年- 公元前206年)修筑了一些运河,以加强

政治和经济中心之间的联系。

汉朝时期(公元前202年- 公元220年),对漕运进行了一定的发展和完善,如修建了连接长江和淮河的漕渠,以及连接京杭大运河的一些段落。

3.隋唐大运河:隋唐时期(公元581年- 公元907年),随着政治中心从北方迁移到

南方,修建了更多运河,尤其是大运河的建设。

大运河连接了北方的黄河和南方的长江,成为了中国古代最重要的水路交通线之一。

它促进了经济繁荣和文化交流,为贡献于唐代的辉煌时期奠定了基础。

4.明清时期:明清时期(公元1368年- 公元1912年),大运河继续得到保养和维

护,但在这一时期,由于交通工具的发展(如马车、轿车等)和运输成本的增加,陆路运输逐渐崛起,逐渐取代了水路运输的地位。

总的来说,古代漕运在中国的发展经历了多个朝代,尤其是在隋唐时期达到了顶峰。

它在经济、文化、政治等各个方面都发挥了重要作用,促进了各地区之间的联系与交流。

然而,随着时代变迁和交通工具的更新换代,漕运逐渐衰落,为现代交通运输所取代。

漕运制度的历史发展

漕运制度的历史发展可以分为以下几个阶段:

1. 秦汉时期:秦始皇统一六国后,漕运得到了发展,逐渐形成了以水运为主的漕运体系。

汉武帝时期,为了解决陆路运输的困难,大力发展水路运输,漕运事业得到了进一步的发展。

2. 隋唐时期:隋朝时期,隋炀帝为了加强中央集权和巩固国家统一,大力发展漕运,开通了大运河,形成了以洛阳为中心的漕运网络。

唐朝时期,漕运得到了进一步的发展和完善,形成了以长安为中心的漕运网络。

3. 宋元时期:宋朝时期,由于南方经济的发展和政治中心的南移,漕运逐渐向南方转移。

元朝时期,为了满足军事需求和加强中央集权,漕运得到了进一步的发展和完善。

4. 明朝时期:明朝时期,漕运制度得到了进一步的发展和完善。

明朝建立了以海运为主的漕运体系,并在江浙湖广等地设立了粮仓,通过水路将粮食运往京师。

5. 清朝时期:清朝时期,漕运制度得到了进一步的发展和完善。

清朝建立了以京杭大运河为主的漕运体系,并在黄河、淮河等流域设立了多个粮仓,通过水路将粮食运往京师。

同时,为了解决漕运中的弊端,清朝实行了“官收官兑”等措施。

总的来说,漕运制度在中国历史上有着悠久的发展历程,经历了多个阶段的发展和完善。

在不同的历史时期,漕运制度都有着不同的特点和发展重点。

中国大运河漕运制度的历史意义中国大运河是世界上最古老、最长的人工运河,也是世界上最伟大的一项水利工程之一、大运河的漕运制度在中国历史上具有重要的历史意义,不仅对经济、社会和文化的发展起到了巨大的推动作用,同时也为后来的运输体系提供了宝贵的经验及思路。

首先,大运河漕运制度对中国的经济发展起到了极大的推动作用。

大运河自古代起就是中国南北交通的重要通道,连接了中国的重要农业生产区和工商业中心。

通过大运河的漕运,大量的农产品、工艺品和商贾货物得以迅速流通。

这不仅促进了地区间的经济互通,也为各地提供了丰富的物资资源,推动了地区经济的繁荣和发展。

同时,大运河的建设及维护也带动了工程建筑、运输业、农业和水利工程等多个领域的发展,提高了人们的生产力和生活水平。

大运河漕运制度在文化方面也产生了重要的影响。

大运河沿线的城市和镇区不仅是物资的流通中心,也成为了各地文化的交流和融合之地。

大量的文化艺术作品、书籍和学者经过大运河的漕运之路流传各地,推动了文化的传播和发展。

同时,在大运河沿线的城市和乡村中,形成了浓厚的水上文化和饮食文化,丰富了中国的传统文化内涵。

值得一提的是,大运河漕运制度为后来的运输体系提供了宝贵的经验和思路。

大运河的漕运制度需要统筹规划、船只调度、物资储备等多个方面的协调和管理,为后来的铁路、公路、航运等交通运输提供了可借鉴的管理经验和组织模式。

在中国近代的运输体系建设中,很多的经验都可以追溯到大运河的漕运制度。

总之,中国大运河漕运制度在历史上具有重要的历史意义。

它对经济、社会和文化的发展起到了巨大的推动作用,促进了中国的繁荣和进步。

同时,大运河的漕运制度也为后来的运输体系提供了宝贵的经验和思路。

大运河的存在和漕运制度的运营,不仅给中国历史留下了辉煌的印记,更成为了人类文明的共同财富。

大运河发展史大运河,又称京杭大运河,是中国古代最重要的水利工程之一,也是世界上最长的人工运河。

它连接了中国北方的黄河与长江流域,贯穿了多个省份和城市,具有重要的经济、军事和文化价值。

本文将从大运河的起源、发展和影响等方面,介绍大运河的发展史。

大运河的起源可以追溯到春秋战国时期,当时就有人们开始筑堰开渠以利用水资源。

到了战国末期,秦国的始皇帝统一中国后,开始修建大规模的运河,以解决交通和农田灌溉的问题。

西汉时期,这一工程得到了进一步的发展,成为连接北方和南方的重要交通纽带。

然而,真正使大运河得到全面发展的,是隋朝的杨广皇帝。

在隋朝时期,杨广下令对大运河进行了修建和拓宽,使其成为了一个宽阔的水道。

这一举措大大促进了商品流通和文化交流,使得大运河成为了中国古代最繁荣的水上交通干线之一。

唐朝时期,大运河进一步发展壮大。

唐朝的繁荣和富庶,使得大运河成为了国内外商贾云集的地方。

唐代的大运河沿线出现了许多繁华的城市和商业集镇,如扬州、杭州等。

大运河的发展对于唐朝的经济繁荣起到了重要的推动作用。

宋朝时期,大运河的发展达到了顶峰。

宋朝统一了中国南北,使得大运河成为了南北交通的重要通道。

宋朝还采取了一系列措施,加强了对大运河的维护和管理,使其成为了世界上最为繁忙的水上运输线之一。

同时,大运河也成为了文化交流的重要媒介,许多文人墨客在大运河沿线留下了许多名篇佳作。

明清时期,由于水利工程的疏于维护和河道的淤塞,大运河开始逐渐衰落。

加上铁路、公路等新型交通工具的出现,大运河逐渐失去了其重要性。

尽管如此,大运河仍然在一定程度上保留了其交通和经济功能,并成为了一道独特的风景线。

近年来,随着旅游业的兴盛,大运河再次受到人们的关注。

许多城市开始对大运河进行保护和修复,重建了一些历史建筑和景点,使其成为了游客们旅游观光的热门目的地之一。

大运河的发展史不仅是中国水利工程史的重要组成部分,也是中国历史、文化和经济发展的重要见证。

大运河的发展史可以追溯到古代,经历了多个朝代的兴衰。

大运河里的历史知识点总结一、大运河的起源和建设大运河的起源可以追溯到春秋战国时期。

在这个时期,秦国曾经在淮河流域修建了一些水利工程,为日后修筑大运河奠定了基础。

到了隋朝时期,隋文帝杨坚在位时下令修建大运河,目的是为了加强中央政府的对南方地区的控制,并促进南北地区的经济交流。

大运河的建设历时6年,耗费了大量人力和物力,终于在隋炀帝时期修建完成。

大运河全长1794公里,贯穿了京杭大运河、徽杭大运河、颍淮大运河、永定河、泗河、沱河、姑苏河、汉水、漳河等重要河段。

它连接了中国的黄河流域和长江流域,成为了古代中国最重要的水运动脉之一。

二、大运河的盛衰兴衰大运河在隋唐时期达到了鼎盛期,成为了中国古代水运的重要通道和商贸中心。

隋唐时期,大运河沿线的城市繁荣发展,商业活动频繁,人口密集。

同时,大运河也被用于军事用途,为中央政府提供了重要的后勤保障。

然而,随着宋代的到来,大运河逐渐衰落。

由于宋代中期以后南方经济的发展,海上航运的兴起,大运河的重要性逐渐减弱。

同时,大运河的维护和管理也成为了一个难题,河道淤塞、决口频生,水运效率大大降低。

到了明清时期,大运河沿线的城市逐渐衰落,失去了昔日的繁华,大运河逐渐成为了一条被遗忘的水道。

三、大运河对中国文化的影响大运河的建设和发展,促进了中国南北地区的经济和文化交流。

大运河沿线的城市成为了各种艺术、手工业和商业的聚集地,各种文化交流活动频繁。

同时,大运河也成为了中国古代文化的载体,众多的文学作品和历史文献中都有关于大运河的记载。

大运河的建设和发展,也反映了中国古代社会的阶级斗争和政治权力的变迁,是中国古代社会历史的重要见证。

因此,可以说大运河不仅是一条水道,更是中国古代文化和历史的重要组成部分。

四、大运河的保护和利用随着中国经济的快速发展,大运河的保护和利用问题越来越受到重视。

2005年,中国政府启动了大运河保护工程,对大运河进行了综合整治和保护。

大运河的保护工程不仅是一项水利工程,更是一项文化遗产的保护工程。

明清漕运兴衰的见证者丰济仓作者:周登超谈有法姜晴来源:《档案与建设》2019年第07期循着淮安市清浦区西大街草市口巷北行百余米,可见一座青砖旧瓦的明清式门楼,楼前立一石碑,上书“京杭大运河·江苏段(丰济仓遗址)”字样,这就是运河沿线“四大粮仓”之一——丰济仓的所在。

丰济仓,初名常盈仓,建于明永乐年间,距今已逾六百年。

六百余年历史风云变幻,丰济仓随漕运的兴衰历尽浮沉,从储粮正常保持在300万石左右的皇家仓廒,到近代的“淮仓所储米麦无几”,丰济仓的地位一落千丈。

时至今日,人们只能从小巷深处的古旧民居和铺就通道的条石上的沟槽中,去回味这一“天下粮仓”曾经的繁华盛世了。

溯源:由常盈仓改名而来隋代开挖的大运河促进了国内商业的流通,成为封建帝国的经济命脉,沿运河崛起了淮、扬、苏、杭四大都市。

隋唐以后,封建王朝的财政收入特别是粮食主要来自江南。

而江南的钱粮,都要经过淮安循运河北上,直送京城。

沟通南北的京杭运河,是明清时期漕粮运输的重要通道,而地处黄河、淮河、大运河交汇处的淮安,则成了漕运途中最重要的中转站。

为了便于贮存、转运粮食,明永乐年间,漕运总兵官陈瑄在清江浦设常盈仓,征发淮安及镇江、苏州、扬州诸府卫军民营造,规制宏大,建筑质量一流。

胡瓘《常盈仓周垣记》曰:该仓“俯临大淮,廒凡八十有一,联基广凡二百七十八步有奇,周凡一千五百四十四步有奇。

廒自永乐壬辰陈恭襄创建……周垣则屹如城墉,色且积铁然,盖水次诸仓所未有者。

”当时的常盈仓,可容纳150万石漕粮,“居天下强半”,是朝廷的主要粮仓。

常盈仓建设之初,漕运采用“支运”法,即各地所征的漕粮,先由南往北运至常盈仓,然后由漕军分四段中转递送京城。

据《山阳县志》记载,每当运粮季节,“十二万漕军护送一万二千艘漕船”,由清江浦北运京城,运河漕船首尾相连,十分壮观。

明宣德五年(1430)后,随着漕运制度的改变和皇朝的衰微,常盈仓的地位有所起落,其间历经多次重修。

万历年间,甚至出现“淮、徐二仓无粒米”的境况。

清朝河工漕运盐政的衰败第一节清代财政经济的三大痼疾清代的漕运、盐政和河工清廷的基本财政收入来自田赋、漕粮、盐课、关税、杂赋(以上为正额)和耗羡(额外附加税)。

所以,漕运、盐政和河工与清廷的财政经济密切相关。

清皇朝定都北京后,为供应聚集在京师及附近的皇室、贵族、官僚、军队以及不事生产的旗人的食粮,因袭历代形成的水运网,每年要从全国粮食产量较高的东南地区调运大量粮食,经运河运到北京,凡有关这项事务,就统称漕运。

清代的漕运,由两江总督及漕运总督主管江南北漕运,山东、直隶两省的漕运由河东河道总督及山东巡抚、直隶总督分管。

总督之下各省份设粮道,在运河两岸设卫所,保护漕粮的运输,在有漕粮任务的省份设屯田,专为赡养屯丁运粮之用。

清代形成了一整套漕运制度,以确保朝廷的财政收入。

鸦片战争前,清代漕粮全部征收实物,只限于在有漕粮任务的山东、河南、江苏、浙江、安徽、江西、湖北、湖南八省中征收。

因此,漕粮是从田赋派生出来的一种土地租,属于中国封建剥削的主要形式实物地租。

只因为有一套征收、运送的机构与制度,因而可以与田赋的征解全部分开而成为一种独立的税收制度。

漕粮的征收数目也有定额,在鸦片战争以前的近200 年中,正粮定额为每年400 万石,占田赋征实830 万石的48.2%。

它是清廷财政经济收入的一大支柱,对国计民生有重大影响,直接关系到清朝统治的稳定。

盐课是政府向每个食盐者征收的一种间接税,即盐税。

中国从汉代开始就实行国家专卖盐铁,设盐官主收盐税。

到唐代中期以后,又特设盐铁使,成为当时握有财政大权的重要官职。

清代也设官管理盐政,道光、咸丰年间,由各省督抚兼管盐政,盐税权力集中在清廷手中。

鸦片战争以前,食盐除了少数池盐和井盐外,主要是海盐,有芦盐、淮盐,而以淮盐为主,行销全国绝大部分地区。

清廷对食盐也实行包商专卖制度而从中征税,根据行政管理和运输的便利,将全国划分为12 个行盐的区域。

鸦片战争前,全年财政收入4850 万两,分别来自田赋(2300 万两)、盐课(650 万两)、关税(450 万两)、杂税(800 万两)、耗羡(650 万两),盐课收入已占到13%,仅次于田赋。

不尽邗沟水微茫日夜流明朝文人张萱《邗沟怀古》云:“不尽邗沟水,微茫日夜流。

潮连扬子渡,烟接海门秋。

树影浮荒堞,蝉声到客舟。

兴亡无限意,落木共悠悠。

”诗中提到的邗沟就是中国大运河的发端和滥觞,是有文献明确记载的最早的运河,因从江苏省淮安市到扬州市,所以现在也称为淮扬运河。

《左传》记载:“(哀公九年)秋,吴城邗,沟通江、淮。

”吴王夫差掘起了开凿中国大运河的第一锨土。

夫差(约公元前528年—公元前473年),姬姓,春秋时期吴国末代国君,阖闾之子。

春秋时期,吴国崛起于长江下游,境内河川纵横,湖泊密布,是一个“不能一日而废舟楫之用”的国家。

夫差是个好战分子,图谋北上伐齐、称霸中原。

但是吴国距离齐国千里迢迢,靠马车和挑夫运输军用物资耗费甚大且道路不畅。

吴国的优势是水军和先进的航运技术,当时长江与淮河之间并无水路可通,只有走海路,可海上又风狂浪急,风险颇大。

公元前486年,夫差利用长江、淮河之间的湖泊坑塘,开凿了一条人工河道,把几个湖泊连接起来,从而贯通长江与淮河。

该运河以古邗城为起点,因此称为“邗沟”。

13年后,越王勾践复仇,夫差国破人亡,但他的名字却因邗沟而永留青史。

后人为祭祀夫差,在邗沟畔建有夫差庙。

清朝诗人汪中有《邗沟夫差庙》云:“吴王旧庙蜀山陂,沟水东流绕殿基。

春社神巫时击鼓,好风贾舶互扬旗。

侈心齐晋终亡国,遗利江淮合荐祠。

可忆姑苏台上乐,青山歌舞对西施。

”据姚汉源的《京杭运河史》记载,邗沟开凿后的2500多年间,虽有盛衰兴废,但从未中断。

西汉时期,此段运河又称渠水,是东南重要运道。

《水经》称其为中渎水,早期大致是自今扬州市东南引长江水北流,向北过扬州,穿行于武广湖(今武安湖)和陆阳湖(今渌洋湖)之间,再北穿过樊梁湖转向东北,通博芝、射阳二湖,出湖转西北经夹耶渠至山阳(今淮安)末口入淮河,全长170余千米。

邗沟虽在东汉已受运河滥觞漕运中枢阴郑学富京杭大运河苏北段重视,但到了三国时期,此段为孙曹兵争之地,运道并不通畅。

漕运制度1. 漕运制度是我国古代的一种重要的水运运输方式,特指以船只运送粮食和其他物资的运输制度。

漕运制度植根于我国古代王朝的政治和经济体系之中,是我国古代最具代表性的水陆交通运输方式之一。

2. 漕运制度的起源可追溯至秦代,但真正兴盛起来是在隋唐时期。

唐代大运河的漕运业是非常发达的,各大水利工程的建设大大促进了漕运的发展。

3. 我国历史上很多地方都有漕运文化的遗迹,以山西、江苏等地为主要代表。

4. 这种制度一直持续到清朝末年,随着交通工具的改进和现代化运输体系的建立,漕运逐渐退出了历史舞台。

大运河里的古诗词1. 大运河是世界上最古老、最长的人工运河之一,它的历史可以追溯到春秋战国时期。

通过大运河,古代的商品可以从江南地区运往首都洛阳和京师长安,促进了北方和南方的经济文化交流。

2. 大运河的伟大给了我国文学带来了灵感,许多古代文人骚客都在大运河边留下了许多不朽的诗词。

3. 杜甫的《登岸》:“雨晴三月苑堤草,独向长安望,片帆风力催,流水春如蓝,金湿轻舟月,喜收星辰钗。

诚知巴复蜀,便念洛阳台。

”这是杜甫在大运河畔作的一首诗,杜甫借助大运河这个载体,表达了他对国家兴旺、生活安顿的向往。

4. 白居易《大运河中作》中写道:“城头飞槛,明月夜空,九重宫阙杯觞照,三百界楼台朝霞红。

”白居易是唐代的诗人,他在这首诗里描绘了大运河边的夜晚景色,表达了他对大运河的景仰和赞美。

大运河孕育的非遗1. 大运河作为我国古代的重要水利工程和交通运输通道,其沿线不仅孕育了众多名人诗篇,还保留了丰富的非遗文化。

2. 大运河沿线有许多非遗项目,其中包括运河文化、古代建筑等。

3. 这些非遗项目是我国传统文化的重要载体,反映了我国古代社会生活和历史文化的独特魅力。

4. 大运河孕育的非遗项目在当地文化的传承和发展中发挥着重要作用,也吸引着许多游客前来观赏和学习,对促进当地经济和文化繁荣起着积极作用。

总结1. 漕运制度、古诗词、大运河孕育的非遗是紧密通联的,它们共同构成了我国古代社会的重要组成部分,是我国传统文化的重要载体。