古代运河折射国运兴衰

- 格式:doc

- 大小:17.79 KB

- 文档页数:6

大运河对中国的影响有哪些

大运河对中国的影响是多方面的,主要包括以下几个方面:

1.促进经济发展:大运河的开通使得南北之间的物资和人员得以便捷地运输,大大促进了中国的经济发展。

大运河沿线的城市也因此得到了快速的发展,成为了商业和手工业的中心。

2.改善交通状况:大运河的开通改善了南北之间的交通状况,使得人们可以更加方便地往来于南北之间。

这对于政治、文化和军事等方面都有着重要的意义。

3.文化交流与传承:大运河沿岸的文化遗产十分丰富,许多城市都是文化名城,如苏州、杭州、扬州等。

大运河的开凿促进了这些城市之间的文化交流和互动,使得中国的文化更加丰富多彩。

4.战略意义:大运河的开凿和维护也具有重要的战略意义。

在古代,大运河是南北之间的主要交通要道,对于维护国家的统一和安全具有重要的作用。

在近代,大运河也是军事运输的重要通道,对于保障国家的安全具有重要的作用。

5.旅游资源:大运河沿岸的风景名胜和文化遗产成为了重要的旅游资源,吸引了大量的游客前来游览观光。

大运河的发展也带动了周边旅游产业的发展,促进了经济的增长。

总之,大运河对中国的影响是多方面的,从经济、交通、文化、战略到旅游等方面都有着重要的影响。

大运河发展史大运河,又称京杭大运河,是中国古代最重要的水利工程之一,也是世界上最长的人工运河。

它连接了中国北方的黄河与长江流域,贯穿了多个省份和城市,具有重要的经济、军事和文化价值。

本文将从大运河的起源、发展和影响等方面,介绍大运河的发展史。

大运河的起源可以追溯到春秋战国时期,当时就有人们开始筑堰开渠以利用水资源。

到了战国末期,秦国的始皇帝统一中国后,开始修建大规模的运河,以解决交通和农田灌溉的问题。

西汉时期,这一工程得到了进一步的发展,成为连接北方和南方的重要交通纽带。

然而,真正使大运河得到全面发展的,是隋朝的杨广皇帝。

在隋朝时期,杨广下令对大运河进行了修建和拓宽,使其成为了一个宽阔的水道。

这一举措大大促进了商品流通和文化交流,使得大运河成为了中国古代最繁荣的水上交通干线之一。

唐朝时期,大运河进一步发展壮大。

唐朝的繁荣和富庶,使得大运河成为了国内外商贾云集的地方。

唐代的大运河沿线出现了许多繁华的城市和商业集镇,如扬州、杭州等。

大运河的发展对于唐朝的经济繁荣起到了重要的推动作用。

宋朝时期,大运河的发展达到了顶峰。

宋朝统一了中国南北,使得大运河成为了南北交通的重要通道。

宋朝还采取了一系列措施,加强了对大运河的维护和管理,使其成为了世界上最为繁忙的水上运输线之一。

同时,大运河也成为了文化交流的重要媒介,许多文人墨客在大运河沿线留下了许多名篇佳作。

明清时期,由于水利工程的疏于维护和河道的淤塞,大运河开始逐渐衰落。

加上铁路、公路等新型交通工具的出现,大运河逐渐失去了其重要性。

尽管如此,大运河仍然在一定程度上保留了其交通和经济功能,并成为了一道独特的风景线。

近年来,随着旅游业的兴盛,大运河再次受到人们的关注。

许多城市开始对大运河进行保护和修复,重建了一些历史建筑和景点,使其成为了游客们旅游观光的热门目的地之一。

大运河的发展史不仅是中国水利工程史的重要组成部分,也是中国历史、文化和经济发展的重要见证。

大运河的发展史可以追溯到古代,经历了多个朝代的兴衰。

大运河里的历史知识点总结一、大运河的起源和建设大运河的起源可以追溯到春秋战国时期。

在这个时期,秦国曾经在淮河流域修建了一些水利工程,为日后修筑大运河奠定了基础。

到了隋朝时期,隋文帝杨坚在位时下令修建大运河,目的是为了加强中央政府的对南方地区的控制,并促进南北地区的经济交流。

大运河的建设历时6年,耗费了大量人力和物力,终于在隋炀帝时期修建完成。

大运河全长1794公里,贯穿了京杭大运河、徽杭大运河、颍淮大运河、永定河、泗河、沱河、姑苏河、汉水、漳河等重要河段。

它连接了中国的黄河流域和长江流域,成为了古代中国最重要的水运动脉之一。

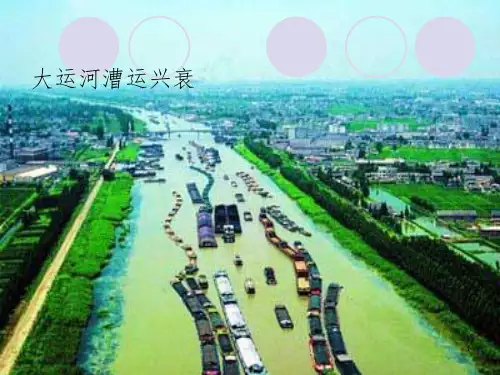

二、大运河的盛衰兴衰大运河在隋唐时期达到了鼎盛期,成为了中国古代水运的重要通道和商贸中心。

隋唐时期,大运河沿线的城市繁荣发展,商业活动频繁,人口密集。

同时,大运河也被用于军事用途,为中央政府提供了重要的后勤保障。

然而,随着宋代的到来,大运河逐渐衰落。

由于宋代中期以后南方经济的发展,海上航运的兴起,大运河的重要性逐渐减弱。

同时,大运河的维护和管理也成为了一个难题,河道淤塞、决口频生,水运效率大大降低。

到了明清时期,大运河沿线的城市逐渐衰落,失去了昔日的繁华,大运河逐渐成为了一条被遗忘的水道。

三、大运河对中国文化的影响大运河的建设和发展,促进了中国南北地区的经济和文化交流。

大运河沿线的城市成为了各种艺术、手工业和商业的聚集地,各种文化交流活动频繁。

同时,大运河也成为了中国古代文化的载体,众多的文学作品和历史文献中都有关于大运河的记载。

大运河的建设和发展,也反映了中国古代社会的阶级斗争和政治权力的变迁,是中国古代社会历史的重要见证。

因此,可以说大运河不仅是一条水道,更是中国古代文化和历史的重要组成部分。

四、大运河的保护和利用随着中国经济的快速发展,大运河的保护和利用问题越来越受到重视。

2005年,中国政府启动了大运河保护工程,对大运河进行了综合整治和保护。

大运河的保护工程不仅是一项水利工程,更是一项文化遗产的保护工程。

漕运的兴衰------对江苏古代物流的调查江苏古代物流的繁荣正像他在其他方面的成就一样引人注目,正是在这种以水路为基础的物流网的基础上,江苏古代经济才得以辉煌。

现在我就斗胆从其中撷娶一颗明珠,那便是漕运。

漕运是中国历代封建王朝将征自田赋的部分粮食运往京师或其他指定地点的运输方式。

运送粮食的目的是供宫廷消费、百官俸禄、军饷支付和民食调剂。

这种粮食称漕粮,漕粮的运输称漕运,方式有河运、水陆递运和海运三种。

狭义的漕运仅指通过运河并沟通天然河道转运漕粮的河运而言。

漕运起源很早,秦始皇北征匈奴,曾自山东沿海一带运军粮抵于北河(今内蒙古乌加河一带)。

汉建都长安(今陕西西安),每年都将黄河流域所征粮食运往关中。

隋初除自东向西调运外,还从长江流域转漕北上。

隋炀帝动员大量人力开凿通济渠,联结河、淮、江三大水系,形成沟通南北的新的漕运通道,奠定了后世大运河的基础。

唐、宋、元、明、清历代均重视漕运,为此,疏通了南粮北调所需的网道,建立了漕运仓储制度。

咸丰五年(1855)黄河改道,运河浅梗,河运日益困难,随商品经济发展,漕运已非必需,光绪二十七年(1901)清政府遂令停止漕运。

中国最重要的一条漕运大动脉是京行杭大运河,这条运河像一条生命线,支持着北方人民对粮食及其他物资的需要,而在江苏境内的运河段是最繁忙,最发达的一段。

太湖平原富饶的资源主要是通过这条途径运向北方。

现举常州为例。

古常州由于独特的地理位置,在“漕运”历史上占重要地位,上通京口,下行姑苏,河川纵横,湖泊密布,北环长江,南抱 湖,东南占太湖一角,襟江带湖,有仅次于太湖的芙蓉湖,形胜甲于东南,故常州成为“三湖襟带之邦,百越舟东之会”的交通枢纽。

从隋唐开始,大批漕粮运输接济北方时,常州成为转运赋粮中心,开始每年转运百数十万石,以后逐步增加到300万石,宋时最高达700万石,故常州有“自苏松至两浙七闽数十州往来南北两京,无不由此途出”的重要地理位置,是“贡赋必由之路”。

国运兴衰例子

国运兴衰的例子有很多,以下是其中的几个例子:

1. 亚述帝国的兴盛与衰败:亚述帝国是古代近东地区的一个重要帝国,拥有强大的军事力量、先进的行政制度和发达的贸易与商业。

这些因素使得亚述帝国得以不断扩张领土,获得大量财富。

然而,随着时间的推移,亚述帝国政治不稳定、国内分裂和战争疲劳等问题逐渐显现,最终导致了帝国的衰败。

2. 隋朝开凿大运河:隋朝开凿大运河是一项“利在千秋”的工程,它顺应了历史潮流,促进了南北经济的交流和发展。

然而,隋炀帝在开凿大运河的过程中未能充分考虑百姓的承受能力,征发的劳役导致了民变,最终导致隋朝的灭亡。

3. 唐宋帝国的漕运与国运:唐宋时期,经济重心南移,大运河成为连通南北的交通大动脉。

漕运成为唐宋帝国的重要经济命脉,运河的通塞直接关系到国家的经济繁荣和政治稳定。

因此,唐宋时期的国运兴衰与漕运的通塞密切相关。

4. 明清易代与海洋政策:明清易代之际,清初实施严格的禁海令,以对抗郑成功等海上力量。

康熙收复台湾后虽然允许开海贸易,但之后的海洋政策摇摆不定,走向了“关——开——关”的逆向闭环。

这种封闭的海洋政策导

致中国错失了融入世界的机遇,使得中国在全球竞争中逐渐落后。

总之,国运兴衰是由多种因素共同作用的结果。

一个国家要想实现长治久安、繁荣昌盛,必须顺应时代潮流,不断进行改革和创新,同时保持政治稳定、社会和谐和人民团结。

简述大运河的历史价值

大运河是中国古代最重要的水利工程之一,也是世界文化遗产之一。

它的历史价值主要体现在以下几个方面:

1. 经济价值:大运河起源于春秋战国时期,发展至明清时达到鼎盛,连接了中国最繁华的经济中心,从北方的北京到南方的扬州,总长约1,800公里,成为中国最重要的水陆交通干线。

通过大运河,商业贸易和文化交流得到了极大的便利,推动了中国古代社会经济的繁荣。

2. 文化价值:大运河沿线分布着众多历史文化名城和遗址,包括北京、天津、洛阳、扬州等,这些城市都曾是中国古代文化的中心,留下了丰富的历史建筑和文化遗产。

大运河的沿线还有众多古桥、古闸、古堰等水利建筑,代表了中国古代水利工程的精华,体现了中国古代劳动人民的智慧和勤劳。

3. 历史价值:大运河是中国古代统一多民族国家的象征,它的修建和维护是中国历代王朝的功绩,代表了中国政治统一的意义。

大运河的修建历经了多个朝代的努力和探索,它的发展和衰落也反映了中国古代王朝的兴衰荣辱,具有重要的历史意义。

总的来说,大运河作为中国古代最重要的水利工程之一,具有举足轻重的历史价值,它对于中国古代社会经济的发展、文化的传承以及政治统一起到了重要的推动作用,也是研究中国古代社会和文化的重要依据。

中国大运河的历史演变及其意义研究大运河是我国古代兴建的一条重要的水运交通大动脉,它是中国古代最重要的运河之一,也是中国四大工程之一,流经了中国东部的江苏、浙江、安徽、河南、山东、北京、天津等七个省份和两个直辖市,总长度达1794公里,是世界上最长的人工运河,拥有着悠久的历史和深远的文化价值。

一、中国大运河的历史演变中国大运河的兴建始于隋朝,距今已有1400多年的历史了。

隋朝在位期间,因为战火不断,河道被破坏,不利于流通交通,所以大力兴修计划,开始了大运河的规划和建设,运河的主要作用是使京杭两地之间的运输变得更加便利。

然而,由于修建路程太长,使这项工程仅在隋炀帝时期完成了10%左右的工程。

唐朝时期,随着经济的发展和物质文明的进步,运河建设逐渐有所加强,至此运河才达到了初步规模。

到了明清时期,经济格局发生了很大变化,进入了商业化、工业化、资本化时代,大运河的建设也随之增加,沿江、沿海等地陆续兴建了许多分支的运河。

到了19世纪中叶,大运河开始逐渐衰落,大量的经济发展和工业化过程,使得新的铁路、公路建立起来,运河逐渐退出主流航运领域的历史舞台。

直到新中国成立后,巍巍大运河才得到了有序的保护和修缮。

二、中国大运河的历史意义中国大运河不仅在经济上面承担了巨大的作用,而且对于中国文化也产生过巨大的影响,它是中国传统文化的重要载体之一,当它彻底沉寂下去后,也失去了对于中国传统文化的宣扬作用。

大运河是中国传统文化的重要遗产之一,它使中国的传统艺术、传统文化在各个时期得到了更加广泛的宣扬,尤其是在漫长的岁月中积淀了大量的中华民族文化遗产,并成功打造成为中国百姓的“水上长城”,代表了中国的水文化,是中国文化中的瑰宝,彰显了中国传统文化所拥有的强大生命力。

同时,大运河也证明了中国在古代拥有了发展水运的巨大本领,从而使我国成为当时的水路运输大国。

在维系当时的政治经济秩序方面,大运河起着举足轻重的作用,对于物资和人流的运输都具有重要的意义。

赞美大运河的诗歌大运河,这是我国古代一项伟大的工程,自开凿以来,一直承载着中国人民的重要物资和文化遗产。

这个工程使得我国南北物资互通、文化交流更加便捷。

今天我要运用古人的诗歌,来表达我对大运河的赞美之情。

诗一:闻道江苏有运河,水面蜿蜒岸线曲。

看船夹道行洛阳,水波荡漾无心语。

白日轮周巨船过,寒山翠影并行绿。

扁舟一笛犹沧海,为公民间贡献福。

这首诗句出自于南宋著名文学家辛弃疾,他生于北方,在南方儒雅气息侵略下,深深受到触动。

他把心中的热爱倾注在这样一个壮丽的水上运输管道上。

辛弃疾的赞叹之意已经超越了实物本身,而是在赞美一种在古代就具有划时代意义和文化象征意义的智慧之举。

诗二:江山秋夜渔樵翁,头上白发四千冬。

一代艰辛赢十方,功勋难以评首功。

运河自开通,千里流淌水漫漫。

万物纷纷由南来,世道衰落谁为言。

这首诗来自特意走南闹北的道士,他十分关注社会公正和国运安危。

他从运河的开辟,感受文化和商业的种种变化和影响。

可以说,在那个时代,“一代艰辛”意味着建设巨大工程取得极佳的成果,而他们保护了江山的未来,也是写给所有为祖国建设事业尽力的人的讴歌。

诗三:大江南北有运河,宏伟工程傲诸夜。

世仰文化之风,民相传之不枯。

光阴如梭流逝快,海水北溯难当却。

英雄辈出功不可忘,令人神往永不朽。

此诗为明代耿铠所作,曾任益州候。

他是一位有着极其深厚文化底蕴的学者。

在他看来,大运河不仅仅是一个物质产物,它是典型的文化交融和思想交响。

而且,这份文化股权和艺术铺陈,是大运河最好的文化代理之光。

诗四:运河水清澈,连山口岸岸。

上船河心鸟花,新征五百里。

归乡家有学,离经又问王。

王言共恒古,明代如是良。

此段诗句来自于一位唐代的学者。

他乘船从大都前往江南,途中他留心观察运河的文化和形式特点。

因此他写下了这首有着诗意的文章。

运河不仅只是一条交通线,它还有着深厚的文化内涵,是一段人间美好的画卷。

从以上四首诗中,我们可以看到古人对大运河的赞美之情。

这条隔了江南和中原的--条大河不仅仅成就了国家物流运输和文化传承,也让我们走进古代文化的独特魅力中。

古代运河折射国运兴衰作者:朱巍来源:《农村-农业-农民·上半月》 2016年第6期朱巍京杭大运河北起北京,南至杭州,全长约1800公里,是巴拿马运河的20倍,苏伊士运河的10倍,是世界三大运河中开凿最早、线路最长的一条。

世界上最著名的运河有中国的京杭大运河、意大利的威尼斯运河、德国的基尔运河、埃及的苏伊士运河和巴拿马的巴拿马运河。

据考证,世界上最早的运河是美索不达米亚地区的古运河,距今已有近六千年历史。

可以说,人类文明史就是运河的发展史。

“疲秦”运河成就秦万世之功为什么要开凿运河呢?运河建设需要巨大人力物力的成本,有的国家和朝代甚至举全国之力来完成,为什么要这样做呢?答案分为几个类型:农业、运输、经济和军事。

运河对农业发展的贡献,最具代表性的农业灌溉型运河当属郑国渠了。

据史料记载,秦王政元年的时候,秦国经过几代人的努力,国力强大,已有东扩灭六国之志。

其他六国在正面战场屡战不利的情况下,开始使用“阴招”来阻挠秦国国力的继续膨胀。

燕国太子丹选择的是派荆轲刺杀秦王,而韩国则选择了另外一条“诡计”——“疲秦”,就是派该国著名水工郑国前往秦国,说服秦国建设运河,引水至关中以浇灌农田。

秦国当时正为东征缺乏军粮发愁,当即拍板开始建设。

在客观上,修建运河确实达到了“疲秦”的效果,建设周期长达10年之久,在这几年中秦国确实“无暇东顾”。

当秦始皇发现郑国原来是“间谍”的时候,郑国解释道:“始臣为间,然渠成亦秦之利也。

臣为韩延数岁之命,而为秦建万世之功。

”郑国以“为秦建万世之功”救了自己一命。

在嬴政的坚持下,郑国渠得以完工,这条运河确实达到了“万世之功”的效果,灌溉秦国关中地区农田面积多达“四万顷”之多,于是“关中为沃野,无凶年,秦以富强,卒并诸侯,因名曰郑国渠”。

到头来,韩国搬起石头砸了自己的脚,修运河的“疲秦”计划反倒成了“强秦”计划。

运河的效果立竿见影,秦国有了这个大粮仓之后,虽然赦免了郑国本人,但是却在第一时间发兵灭掉了“主使者”韩国。

大运河的建设和运用对于中国历史的影响大运河是中国历史上一个重要的工程项目,是世界上最早、最长的人工运河,横跨中国的东西南北四个省区,全长约为1794公里,从北京市杨津渡口起点,穿越山川,过桥铺洼,经天津、河北、山东、江苏、浙江五个省,最终至浙江省杭州市的灵隐寺,连接着中国南北的交通贸易。

它对中国的历史和经济的影响是深远的。

一、大运河的建设历史大运河的建设始于春秋时期,发展壮大是在隋唐时期,宋代达到了全盛,明清时期进行了大规模的维修和修建。

历经2000多年的风雨沧桑,大运河成为一条绵延不断、纵贯东西、南北的大干线。

它的开凿和维护,具有极其重要的历史地位。

二、大运河的经济作用大运河的建设与使用,对于中国历史的影响具有多方面的作用,尤其是经济方面。

自汉朝以来,大运河就成为中国南北间的交通大动脉。

大运河贯穿南北,不仅远程贸易便利,而且有利于区域经济的融合。

在宋代,随着海运的发展,运河的重要性逐渐减弱,但大运河仍然是中原地区内部的物资流通的主要渠道。

正是因为大运河的经济作用,宋代的盐业、铁业、纺织业等行业得到了空前的发展。

三、大运河的文化作用大运河的建设和使用还对中国历史文化产生了深远的影响。

大运河上的文化景观,见证了中国传统文化和艺术的历史发展。

例如运河上的桥梁和堤坝,是中国传统工程学的杰出代表,如彭城桥、南运河大桥、雷峰塔、吕祖庙等景点,成为文化遗产的代表。

四、大运河的军事作用大运河对于中国的军事发展也起到了很大的作用。

在古代,运河曾经多次成为军事行动的必经之道,例如,明代的兵工厂、粮库,都保存在大运河的沿岸地区,几乎每逢战争,大运河都是军费输送的重要通道。

同时,大运河的强大军事威慑,也起到了保障蒙古西征,北方军事要地安全的作用。

五、大运河的现代意义随着交通技术的发展,大运河第一次成为了开发和利用的重点。

近些年,随着中国的快速发展,大运河的地位也得到了提升。

自2014年起,大运河已被列为中国重点发展的文化遗产保护项目,被覆盖在“一带一路”战略之下,世界各地的游客纷至沓来,更好地认识中国文化,了解中国历史,让大运河焕发出新的生命力。

大运河的历史与文化意义大运河是中国古代宏伟的水利工程之一,它连接了我国南北的重要河流,并贯穿了中原平原和江南水乡,成为了我国古代交通运输的重要干线之一。

这条古老的运河在中国的历史和文化中具有着不可替代的重要意义,它不仅成为了中国文化的重要象征,也代表着我国古代物质和文化的发展史。

一、大运河的历史大运河的历史可以追溯到春秋时期,当时中国南北之间的交通只能依靠陆路和水路运输,其中水路运输占据了重要地位。

尤其是随着长江流域和黄河流域的形成和逐渐成熟,水路运输愈发活跃。

秦始皇统一六国后,他下令修建大运河,以提高国家的经济和交通效率。

大运河的建设历经了宋、元、明、清四个朝代,至清朝嘉庆年间才正式完工。

大运河的全长达到了1794公里,横跨了广泛的自然地理环境。

自此以后,大运河成为了我国南北交通的重要干线,直至民国时期,北京、天津、扬州等城市均依托大运河的交通运输蓬勃发展。

二、大运河的文化意义大运河所代表的不仅仅是中国古代物质的发展,也代表着中国文化的历程。

它见证了中国古代交通运输的发展史,同时也展示了我们的文化之美。

1. 大运河的城市景观大运河的历史见证了我国古代城市的发展和演变,沿途的城镇村落均因大运河的通行而得以繁荣发展。

而这些城市的建筑、风格和文化也随之得以延续和发扬。

比如在杭州市余杭区,就保存着大运河历史上最著名的运河码头——百步亭。

它是古代大运河泊船的重要港口之一,也成为了杭州至今最具有代表性的文化景点之一。

大运河还让许多重要的城市之间有了便捷的联系,促进了这些城市的文化和人文交流。

2. 大运河文化的多元性大运河穿越了不同自然生态环境和地方文化之间的豁然相通,使得文化的多元性和丰富性得以呈现。

它不仅传承了汉族的文化,还拥有了少数民族的文化特色。

例如位于江苏省扬州市南门外的五云楼,是为祭祀贯通南北的大运河建造的-座寺庙,并融合了汉、回、维吾尔、蒙等多个文化元素。

此外,几百年来,不同文化和城市之间的交往、融合,也促进了当地文化的创新发展。

巴拿马运河和中国的百年故事举世闻名的巴拿马运河始建于1881年,其间几经波折,直到1914年才正式通航。

从这条运河诞生的第一天起,它就和华人有深厚的历史渊源。

在遥远的美洲大陆上,有一个依靠运河发展起来的国度,它的名字叫做巴拿马。

当地时间6月26日,巴拿马运河扩建工程全部竣工,走过百年沧桑的巴拿马运河重获新生,而中国货轮有幸成为竣工后通过巴拿马运河的第一艘货轮。

百年前,近万名华工背井离乡,参与了巴拿马运河的开凿,其中数百名华工魂断异乡;百年后,中国成为巴拿马运河的第二大客户,中国货轮在运河上频繁通行。

巴拿马运河和中国的百年故事折射出一个世纪来中国国运的变迁。

数百华工血洒运河据史料记载,1850年,有一部分华人由美国南下到巴拿马,从事垦殖及贸易活动,成为最早来到巴拿马的华人。

而真正的“契约华工”抵达巴拿马则始自“海巫号”,主要为广东省籍。

早期华工到巴拿马为的是修铁路。

1848年,一家美国财团成立巴拿马铁路公司,承修横贯巴拿马地峡的铁路,该公司派团到中国南方大肆“招工”,估计从1851年至1865年间共招走华工2万人,这些华工全都分配在巴拿马铁路西段工地上施工,是修筑巴拿马铁路的主力。

由于环境恶劣,许多华工感染黄热病和疟疾而死,只有少数人生还祖国。

1881年,法国人主持的巴拿马运河工程动工。

法国人的工程失败之后,又轮到美国人主导巴拿马运河工程建设。

前后30年间,近万名华工先后被运河公司通过各种手段从中国招来开凿运河,其中有800多人丧生。

1914年,巴拿马运河终于竣工,成为现代工程史上的一座里程碑。

为纪念华工在开凿运河中所作贡献,巴拿马人特意在当初运河工程最艰难的地方,修建了一座劳工亭,以表示他们对广大华工的敬意。

不过,官方记载里并不承认华工曾参与运河工程建设。

这是因为,当时由美国人主导的运河公司执行排华政策,不敢正式出面招募华工,而是让华工顶着其他种族人员的名义参加工程并支取薪水。

郑换辉曾出任巴拿马东部省份省长,是土生华人中难得的政坛精英。

大运河文化与中国古代交通运输的演变中国是一个人口众多的大国,其经济长足发展,交通运输一直是人们生产生活中不可或缺的重要组成部分。

而大运河在中国交通系统中占据着重要的历史地位。

本文将介绍大运河的历史演变及其所蕴含的文化价值。

一、大运河的历史演变大运河是中国连接南北的一条重要水道,也是全球最长的人工运河。

其历史可以追溯到2500多年前的春秋战国时期。

当时,为了便于军队的运输和军事防御,运河开始得到广泛的应用。

随着时间的推移,大运河逐渐成为中国南北联系的主要通道,途经许多重要城市如北京、天津、扬州、苏州、杭州等。

唐代是大运河发展的高峰期,当时运河的北线起点是山东的大沽口,南线则起于江苏的扬州,全程1833公里。

唐代的运河建设规模壮观,有着完善的水利设施,沿岸的城镇也得到了相应的发展。

明代时修建了大运河的南北支线,全程达到了3648公里,同时也加强了对运河的管理和维修。

然而,随着时间的推移,随着铁路、公路等交通工具的发展,大运河的功能逐渐弱化。

在近代,大运河经历了一系列的破坏和关闭。

直到20世纪70年代,大运河的部分河段才开始得到修复和开发,被重新赋予了新的生命。

二、大运河文化的价值大运河作为一条历史悠久而又文化底蕴深厚的水道,蕴含着丰富的文化意义。

首先,它见证了中国古代交通运输的演变,成为人类文化交流的重要桥梁。

其次,大运河沿岸的城镇得益于运河的存在而保留了丰富的历史文化遗产,如船闸、水车、码头等。

大运河文化还体现在其上的建筑和艺术品中。

在大运河沿岸的城镇,人们修建了许多美丽的建筑和街道,如北京的南锣鼓巷、扬州的瘦西湖等。

同时,也出现了许多有代表性的艺术品,如水墨画《大运河》、《清明上河图》等,这些艺术品反映了大运河及其沿岸地区的历史与文化。

三、大运河的现状和未来目前,大运河的维修和开发已经进入了一个新的阶段。

政府正加大对大运河的保护和修复力度,促进大运河的开发与旅游产业的融合。

同时,大运河也成为了国内外旅游市场的新热点,吸引了越来越多的游客前来观赏。

全汉升著《唐宋帝国与运河》节略张伟保编2004-08-26 14:40:09 阅读次作者提供,刊《新亚论丛》第5期,2003年说明:《唐宋帝国与运河》是吾师全汉升院士在四十年代的代表作,在中国经济史学界具有非常崇高地位。

谨将原逾十万言之大著节略为二万余字,供从事中国经济史研究同道参考。

第一章 绪论 第二章 高宗以后的东都与运河 第三章 大唐帝国极盛与运河 第四章 大唐帝国中衰与运河 第五章 大唐帝国中兴与运河 第六章 大唐帝国崩溃与运河 第七章 北宋的立国与运河 第八章 北宋帝国的崩溃与运河 第九章 宋金的对立与运河 第十章 结论 第一章 绪论 隋炀帝因为要游幸江都而开凿的运河,完成不久之后,由于历史上其它因素的影响,在此后的六百多年内变为唐宋帝国的大动脉。

这一条动脉的畅通与停滞,足以决定唐宋国运的盛衰隆替,其关系的密切简直有如真正的动脉之于身体那样。

本写作的目的,就在从动态方面考察这条动脉与唐宋帝国的关系。

隋炀帝自大业元年(605─6)起开凿的运河,除由黄河北通涿郡的永济渠在本文中关系较小外,有三部份最为重要:(1)通济渠─自西苑(河南洛阳县西)引榖水到黄河,又自板渚(河南汜县东北二十里)引黄河水通淮河;(2)山阳渎─自山阳(江苏淮安县治)引淮水至扬子(江苏仪征县东南)入长江;(3)江南河─自京口(江苏丹徒县治)引长江水至余杭,入钱塘江。

不管运河开凿的动机是否像史书记载那样纯粹由于隋炀帝的游幸娱乐,为着要了解牠在唐宋六百多年内所发生的重要作用,我们对于牠开凿前后的客观形势有详加检讨的必要。

自从秦汉大一统的帝国崩溃以后,经过了四百年的分裂扰乱,到了隋唐宋时代,大一统的帝国又复出现。

可是,这时的帝国在政治方面虽然像秦汉时那样大一统,在经济方面,因为经过许多历史潮流的激荡,却不复像秦汉时那样,而表现出现非常剧烈的变动。

在这种变动中有一个特征尤为显著,这就是经济重心的南移。

中国古代的经济中心在北方(较偏于西)。

古代运河折射国运兴衰

京杭大运河北起北京,南至杭州,全长约1800公里,是巴拿马运河的20倍,苏伊士运河的10倍,是世界三大运河中开凿最早、线路最长的一条。

世界上最著名的运河有中国的京杭大运河、意大利的威尼斯运河、德国的基尔运河、埃及的苏伊士运河和巴拿马的巴拿马运河。

据考证,世界上最早的运河是美索不达米亚地区的古运河,距今已有近六千年历史。

可以说,人类文明史就是运河的发展史。

“疲秦”运河成就秦万世之功

为什么要开凿运河呢?运河建设需要巨大人力物力的

成本,有的国家和朝代甚至举全国之力来完成,为什么要这样做呢?答案分为几个类型:农业、运输、经济和军事。

运河对农业发展的贡献,最具代表性的农业灌溉型运河当属郑国渠了。

据史料记载,秦王政元年的时候,秦国经过几代人的努力,国力强大,已有东扩灭六国之志。

其他六国在正面战场屡战不利的情况下,开始使用“阴招”来阻挠秦国国力的继续膨胀。

燕国太子丹选择的是派荆轲刺杀秦王,而韩国则选择了另外一条“诡计”――“疲秦”,就是派该国著名水工郑国前往秦国,说服秦国建设运河,引水至关中以浇灌农田。

秦国当时正为东征缺乏军粮发愁,当即拍板开

始建设。

在客观上,修建运河确实达到了“疲秦”的效果,建设周期长达10年之久,在这几年中秦国确实“无暇东顾”。

当秦始皇发现郑国原来是“间谍”的时候,郑国解释道:“始臣为间,然渠成亦秦之利也。

臣为韩延数岁之命,而为秦建万世之功。

”郑国以“为秦建万世之功”救了自己一命。

在嬴政的坚持下,郑国渠得以完工,这条运河确实达到了“万世之功”的效果,灌溉秦国关中地区农田面积多达“四万顷”之多,于是“关中为沃野,无凶年,秦以富强,卒并诸侯,因名曰郑国渠”。

到头来,韩国搬起石头砸了自己的脚,修运河的“疲秦”计划反倒成了“强秦”计划。

运河的效果立竿见影,秦国有了这个大粮仓之后,虽然赦免了郑国本人,但是却在第一时间发兵灭掉了“主使者”韩国。

郑国渠作为关中第一个水利工程,作用惠及千秋万代,经历后人多次扩张改造后,至今仍灌溉着超过60万顷的农田,成为关中地区农业发展的重要经脉。

春秋时留下京杭大运河雏形

运河还与军事行动密切相关。

春秋时期,吴王夫差一直想称霸诸侯,在打败越王勾践后,挡在他面前的就剩下齐国了。

为了方便吴国军队北伐,他开凿了自姑苏至广陵的邗沟,后来又修建了荷水。

这样一来,夫差的运河就将本来并不相通的长江、黄河和淮河连接起来,达到了运兵运粮的效果。

但是,建设运河花费了大量的人力物力,又两次讨伐远比自己强大的齐国,结果夫差被卧薪尝胆的勾践从背后偷袭。

吴国被越国打败后,夫差自刎而死。

夫差虽然身死,但是他留下来的不仅有今天扬州市的雏形,而且这些运河至今仍在使用,成为京杭大运河的“第一期工程”。

三国时代的曹操也非常热衷于建造运河,他的初衷并不只在于运输和发展经济,更多的在于军事目的。

与春秋时期的吴王夫差和隋代隋炀帝不同,曹操修运河打仗很顺利。

在官渡之战中,曹操修建了睢阳渠用来运送粮食,运河建造完成后,漕运开始代替陆运成为军粮的主要运输方式,曹操最终击败了袁绍。

曹操通过这次战役发现运河漕运不仅可以提高运输效果,而且可以避免敌人陆军袭扰,保证运输安全。

所以,他在随后的东征乌桓之时,又修建了以战争目的命名的“平虏渠”,结果又大获全胜。

后来,曹操又陆续修建了4条运河,这些运河对我国黄河以北地区的统一和经济发展起到了重要作用,也为日后隋、唐完善运河体系作出了重要贡献。

漕运曾关乎国家生死存亡

运河作为历朝历代的运输航道,在交通运输上起到的作用不可忽视。

隋代统一中国后建都长安,单凭关中地区的粮食物产供应已经无法满足京畿地区越来越多的人口和军队。

于是,隋文帝开始建设广通渠以达到沟通黄河、促进运输的

目的。

隋炀帝即位后,出于各种考虑,继续修建运河工程,终于沟通了包括海河、淮河、黄河、长江、钱塘江在内的五大水系,这对维护整个国家中央集权和经济运输起到了重要作用。

不过,运河巨大的工程耗尽了隋帝国最后一滴血,隋代可以说是“因河而兴,因河而亡”。

唐代在隋代系列运河的基础上,又进行了包括建设“天宝河”在内的系列完善运河的工程。

唐初,水陆运抵关中之粮仅一二十万石左右。

高宗至玄宗前期,因河南至关中运道艰险,东南运路长年失修,故唐廷常驻东都洛阳,“就食”太原、洛口仓的巨量积粮。

开元中期,官府机构膨胀,特别是府兵制的瓦解,使粮物需求剧增。

天下漕粮,愈益以江淮为重,唐廷组织数千漕船,年运百余万石江淮租粮北上。

到了唐德宗的时候,节度使李希烈僭越称“楚帝”,割据东南,导致漕运一度中断。

没有了运河疏通的京畿地区顿时陷入恐慌之中,即便是宫中也只能勉强度日。

直至李希烈被部将杀掉,漕运才重新开启。

皇帝在得到消息后高兴地说:“米已至陕,吾父子得生矣。

”可见,当时运河的运输作用对国家生死存亡都具有重要意义。

北宋时期,北部和西部长期受外夷滋扰,政府既无法以军事力量取胜,又要面对不断增多的农民起义,只能奉行“守内虚外”的政策,这个政策的实质在于对外敌防守,对内强硬,以达到“强干弱枝”的效果。

于是,全国超过半数的精

兵集中由中央政府控制,驻扎在京畿地区。

史书记载:“太祖鉴前代之失,集精锐于京师。

”这就需要大量军粮和物资保证京畿。

这一政策,无形中改变了宋代以前北方经济超越南方的状况,人为地将中国经济中心南移。

后来,北宋在前朝的基础上,又大规模建设了惠民河,将闵水和蔡河贯通起来,在兴建方城运河失败后,转而修建将商水引入蔡河的运河,之后又陆续修建了广济河、金水河和淮南运河。

这样一来,以京畿为中心的运河内网构建完毕,战略上调整了南北经济布局,农业上灌溉了土地,经济上建立起了超越前代的漕运队,这一切都造就了两宋时期中国封建社会经济发展达到顶峰的辉煌。

自古运河都是“高官”管理

我国历朝历代都对运河修建和管理非常重视,最早在西汉时期就专门设立了“护漕都尉”。

这个官职被以“都尉”命名说明两点:一是地位较高,大致相近九品中正制中的二品;二是这个职务属于军管范畴。

这都说明了汉代对运河保卫和修缮的重视。

汉代还将沿途的县令(约为七品)兼任管理辖内运河的主管,这无疑赋予了运河主管可以统筹协调辖内各个部门的权力。

到了宋元以后,政府专门设立了工部和都水监,由中央政府统一管理,并由政府统一拨款。

这都源于唐代在工部下面单独设置的机构――水部,水部作为一个二级职能部门负

责漕运建设和维护工作,向工部报告工作情况,由政府统一管理。

在明代的时候,政府又单独为漕运设立了头衔为“总兵”的专门官职,这样一来,管理河道和运河的地方官员变成了从一品大员,甚至可以和地方总督平起平坐,运河对国家的重要性可见一斑。

清代又将运河管理者的地位提高一级,成为“漕运总督”,虽然表面是正二品,但是这些官大多身兼“尚书”,也就是“名誉尚书”,漕运总督实际官职就是从一品,当然可以和两江总督、湖广总督等封疆大吏平起平坐了。