地理必修一第二章第一节第4课时海陆分布对大气环流.ppt

- 格式:pdf

- 大小:549.38 KB

- 文档页数:10

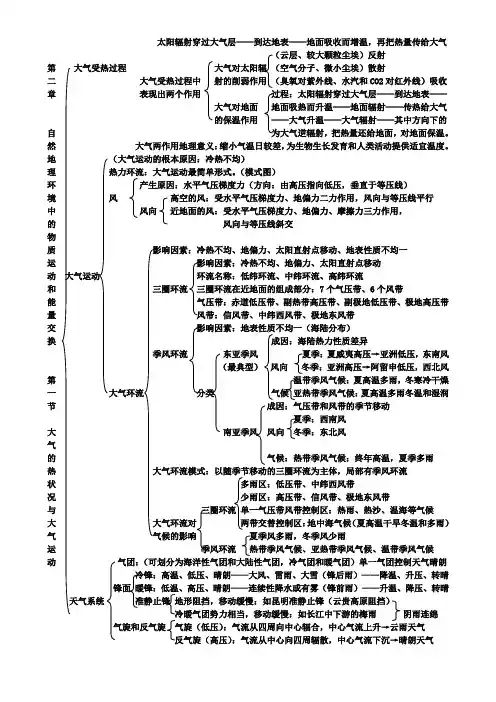

第二章地球上的大气知识点总结2.1冷热不均引起的大气运动2.1.1、大气的受热过程1.能量来源(两个来源)(1)地球大气最重要的能量来源:太阳辐射能。

(2)近地面大气主要、直接的热源:地面。

2.大气对太阳辐射的削弱作用:主要包括吸收和反射。

3.受热过程太阳短波辐射透过大气射到地面⇨地面被加热并以地面长波辐射的形式射向大气⇨大气增温4.影响地面辐射大小(获得太阳辐射多少)的主要因素:纬度因素,太阳高度角的大小不同,导致地面受热面积和太阳辐射经过大气层的路程长短,是影响的主要因素,同时,它的大小受下垫面因素(反射率)和气象因素等的影响。

5.太阳辐射是短波辐射,地面辐射和大气辐射是长波辐射。

6.大气逆辐射并不只在晚上存在。

7.大气受热过程原理在生产和生活中的应用:(1)解释温室气体排放对全球变暖的影响:温室气体排放增多--吸收地面辐射增多--气温升高--全球变暖(2)在农业中的应用:利用温室大棚生产反季节蔬菜;利用烟雾防冻;果园中铺沙或鹅卵石不但能防止土壤水分蒸发,还能增加昼夜温差,有利于水果糖分积累。

【昼夜温差的比较】晴天温差大于阴天,陆地温差大于海洋。

2.1.2热力环流1、热力环流:由于地面冷热不均而形成的空气环流,是大气运动的一种最简单的形式。

形成原因:地面冷热不均。

地面间冷热不均是大气运动的根本原因,水平气压差是大气水平运动的直接原因2.形成过程地面间冷热不均--空气的上升或下沉--同一水平面的气压差异--大气的水平运动【特别提醒】(1)气压高低是在同一水平面上气压高低而言的。

(2)在同一地点,气压随高度的增加尔减小。

(3)大气的垂直运动是地面冷热不均造成的,并非由气压差异造成的。

(4)大气的水平运动称为风,风总是由高气压区吹向低气压区。

3、热力环流的应用海陆风使海冰地区气温日较差减小,夏季气温低,空气较湿润,是避暑的好地方。

【“巴山夜雨”、逆温】山谷和盆地常因夜间冷的山风吹向谷底,使谷底和盆地内形成逆温层,大气稳定,易造成大气污染。

太阳辐射穿过大气层——到达地表——地面吸收而增温,再把热量传给大气(云层、较大颗粒尘埃)反射第大气受热过程大气对太阳辐(空气分子、微小尘埃)散射二大气受热过程中射的削弱作用(臭氧对紫外线、水汽和CO2对红外线)吸收章表现出两个作用过程:太阳辐射穿过大气层——到达地表——大气对地面地面吸热而升温——地面辐射——传热给大气的保温作用——大气升温——大气辐射——其中方向下的自为大气逆辐射,把热量还给地面,对地面保温。

然大气两作用地理意义:缩小气温日较差,为生物生长发育和人类活动提供适宜温度。

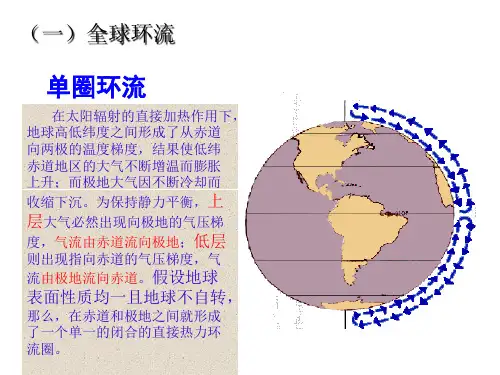

地(大气运动的根本原因:冷热不均)理热力环流:大气运动最简单形式。

(模式图)环产生原因:水平气压梯度力(方向:由高压指向低压,垂直于等压线)境风高空的风:受水平气压梯度力、地偏力二力作用,风向与等压线平行中风向近地面的风:受水平气压梯度力、地偏力、摩擦力三力作用,的风向与等压线斜交物质影响因素:冷热不均、地偏力、太阳直射点移动、地表性质不均一运影响因素:冷热不均、地偏力、太阳直射点移动动大气运动环流名称:低纬环流、中纬环流、高纬环流和三圈环流三圈环流在近地面的组成部分:7个气压带、6个风带能气压带:赤道低压带、副热带高压带、副极地低压带、极地高压带量风带:信风带、中纬西风带、极地东风带交影响因素:地表性质不均一(海陆分布)换成因:海陆热力性质差异季风环流东亚季风夏季:夏威夷高压→亚洲低压,东南风(最典型)风向冬季:亚洲高压→阿留申低压,西北风第温带季风气候:夏高温多雨,冬寒冷干燥一大气环流分类气候亚热带季风气候:夏高温多雨冬温和湿润节成因:气压带和风带的季节移动夏季:西南风大南亚季风风向冬季:东北风气的气候:热带季风气候:终年高温,夏季多雨热大气环流模式:以随季节移动的三圈环流为主体,局部有季风环流状多雨区:低压带、中纬西风带况少雨区:高压带、信风带、极地东风带与三圈环流单一气压带风带控制区:热雨、热沙、温海等气候大大气环流对两带交替控制区:地中海气候(夏高温干旱冬温和多雨)气气候的影响夏季风多雨,冬季风少雨运季风环流热带季风气候、亚热带季风气候、温带季风气候动气团:(可划分为海洋性气团和大陆性气团,冷气团和暖气团)单一气团控制天气晴朗冷锋:高温、低压、晴朗——大风、雷雨、大雪(锋后雨)——降温、升压、转晴锋面暖锋:低温、高压、晴朗——连续性降水或有雾(锋前雨)——升温、降压、转晴天气系统准静止锋地形阻挡,移动缓慢:如昆明准静止锋(云贵高原阻挡)冷暖气团势力相当,移动缓慢:如长江中下游的梅雨阴雨连绵气旋和反气旋气旋(低压):气流从四周向中心辐合,中心气流上升→云雨天气反气旋(高压):气流从中心向四周辐散,中心气流下沉→晴朗天气。