粤教版高中语文选修2教案全集

- 格式:doc

- 大小:57.50 KB

- 文档页数:9

高中语文选修二单元教案一、单元目标本单元旨在通过对经典文学作品的学习,使学生能够理解并鉴赏不同文体的特点,提升文学审美能力和批判性思维。

同时,通过写作训练,加强学生的表达能力和创作能力。

二、教学内容1. 古代诗歌的鉴赏与分析,包括唐诗、宋词等。

2. 现代散文的阅读与理解,涉及名家名篇。

3. 小说节选的学习与探讨,包括古典名著和现代作品。

4. 写作技巧的讲解与实践,重点在于文学评论和创意写作。

三、教学方法1. 引导式教学:在学生自主预习的基础上,教师通过提问、讨论等方式引导学生深入理解文本。

2. 小组合作学习:鼓励学生分组讨论,共同完成对文学作品的分析和评价。

3. 案例分析法:选取具体的文学作品作为案例,进行深入剖析,帮助学生建立系统的文学知识框架。

4. 写作实践:结合所学内容,指导学生进行文学创作,培养创新思维和文字表达能力。

四、教学过程1. 导入新课:简要介绍本单元的学习目标和主要内容,激发学生的学习兴趣。

2. 自主学习:学生独立阅读教材,标注不懂的词汇和句子,准备课堂讨论。

3. 课堂互动:教师组织学生进行小组讨论,分享阅读体会,提出疑问并互相解答。

4. 案例分析:教师选取典型文学作品,引导学生进行深入分析,总结文学特点和表现手法。

5. 写作指导:教授学生文学评论和创意写作的基本技巧,布置相关写作作业。

6. 作业讲评:对学生的作业进行点评,指出优点和不足,提出改进建议。

五、评价方式1. 平时成绩:包括课堂参与度、小组讨论贡献度和平时作业完成情况。

2. 写作作业:根据学生的写作作业质量进行评分,注重内容的独创性和表达的准确性。

3. 期末考核:通过笔试或口试的方式,考察学生对本单元知识的掌握程度和应用能力。

六、教学反思每完成一次教学活动后,教师应进行教学反思,总结本次教学的成功之处和需要改进的地方,为下一次教学提供参考。

那就是我——粤教版必修2教案一、教学目标•了解作家余华以及其代表作品《活着》;•培养学生的文学鉴赏能力,能够理解小说中表达的人生哲理;•培养学生的写作能力,能够撰写小说分析文。

二、教学重难点1.教学重点•了解作家余华及其作品《活着》;•分析小说中的人物、情节、主题等因素;•掌握小说分析的写作方法。

2.教学难点•理解小说中的人生哲理;•小说分析中如何结合具体的例子进行分析。

三、教学过程1. 导入(5分钟)教师通过展示余华的照片及其作品等资料,引出本节课的教学主题。

2. 阅读与感受(15分钟)请学生带着问题阅读小说《那就是我》,指导问题如下:•故事情节的开头让我们感受到了什么,为什么会有这种感觉?•何为“生命”的价值,这个主题在小说里表现为什么样子?•“那就是我”这句话是什么意思?3. 讲解与分析(25分钟)教师讲解小说中的人物、情节、主题等因素,分析小说中所表达的人生哲理。

同时,教师根据学生的读书笔记,引导学生回答问题,如:•你学习小说时感受最深的部分是什么?•你认为小说中最有意思的地方是什么?4. 练习与巩固(25分钟)请学生根据所学分析小说中的内容,撰写小说分析文。

作业要求:•首先要写明小说的题目、作者等基本信息;•内容中要有对主人公及其性格特征的描写;•阐述小说中的主题思想及其深层含义;•例举小说中的一些片段或细节,作为分析的证据。

5. 总结(5分钟)教师对这节课的教学内容进行总结和回顾,指导学生在自己的读书笔记里进行总结。

四、板书设计•余华•《那就是我》•人物分析•情节分析•主题分析•小说分析作文写作要点五、教学评估•小组讨论:讨论小说中自己认为最有意义的部分,并理由充足地进行分析。

•学生作业:小说分析作文。

六、拓展延伸1.推荐阅读•余华:《兄弟》、《许三观卖血记》等。

2.影视推荐•《活着》电影、话剧版;•余华小说《七个美国人》的电视剧版。

七、教学反思通过这节课,学生增加了对文学的认识,培养了学生的文学鉴赏能力和写作能力。

《山中与裴秀才迪书》教学设计一、教材分析与教学目标《山中与裴秀才迪书》是粤教版选修二第三单元的第-篇课文,是王维的一篇散文。

王维的诗有“诗中有画”的特点,其散文也具备诗的语言,诗的特点。

本课是作者写给裴迪表达邀约同游的信,既叙朋友情谊,又写自然景物。

其中景物描写有特色,有情韵,语言优美。

“文中有诗,文中有画”是本文最大的写作特色。

从近年的高考文言文选文来看,散文也成了考查的重点。

而高考考纲要求文言文“理解常见实词在文中的含义”,诗歌鉴赏试题在考查能力的要求上以能力为主,这个能力又集中体现在掌握诗歌的鉴赏技巧,如诗歌的意象、意境、情境之间的关系。

根据高考考点导向,针对性地提出以下教学目标:1、知识目标:读懂课文,理解文句,积累文言词语。

2、能力目标:学习动静结合的写作手法;体会本文“文中有诗,文中有画”的特点。

3、情感目标:领会文中作者对友人的那种深厚感情。

感悟文中描绘的景物所含有的深趣,培养对大自然的热爱之情。

而本文的重点将放在品味“文中有诗,文中有画”的特点这一块,难点在于感受文中营造的意境,以及鉴赏语言有情韵的特点。

所以本课的关键点在于让学生根据创设的情境,结合句子赏析课文。

二、学情分析主要从学生的文言阅读能力,诗歌鉴赏能力以及学生学习特点这三个方面来分析:学生已经处于高二下学期,这时候学生已经掌握了一定的文言知识,能阅读中等难度的文言文,也掌握了一定的诗歌鉴赏技巧,但语言组织能力还比较薄弱。

针对这些问题,制定了三方面的对策,分别是培养主讲人翻译巩固文言基础成果展示提升语言组织能力,情境设置激活想象与创造。

三、教学方法1、讲解法:讲师翻译字词巩固基础2、创设情境:积极整合各种教学资源,采用信息化手段辅助教学3、小组合作法,突破重难点四、教学环节与活动(一)教学准备: 1、学生自读课文;2、学生根据导学案提示整合信息;3、教师从作业批改中收集易错点;4、课前培训讲师(针对文章字词及翻译):增强学生的语文体验(二)课堂活动:由易到难,层层深入1.诗歌导入,引出本文学习目标:图片引出王维的《积雨辋川庄作》让学生背诵,并回忆王维作诗“诗中有画”的特点,引出其文章“文中有诗,文中有画”的特点,让学生迅速进入课文学习。

赏景品情悟人生---《赤壁赋》第三课时教学目标:1.了解文中主客情感变化的过程。

2.体会作者在文中的情趣与理趣。

3.体会作者在文中表现出来的旷达胸怀和积极进取的精神。

教学重难点:重点:了解文中主客情感变化的过程。

难点:体会作者在文中的情趣与理趣。

教学方法:朗读法、研讨法、圈点法课时安排:一课时一、导入同学们,受“天人合一”思想的影响,中国古代文人自古就有亲近自然、亲近山水的情怀。

所谓“仁者乐山,智者乐水”。

特别是当人在现实中受到伤害的时候,只有山水最懂人的那颗苦闷和破碎的心。

公元1079年,湖北的黄州迎来了一位满心伤痛的诗人,大家猜一猜这位诗人是谁?对,他就是苏轼。

这节课,我们接着来学习苏轼的《赤壁赋》,体会一下当年苏轼泛舟赤壁时的心情。

二、情感思路朗诵课文,从中在勾画出表现作者情感变化的语句。

明确:第二段第一行的“于是饮酒乐甚”,其中的“乐”字。

第三段第一行的“苏子愀然”的“愀”字,表示容色改变,也是情绪变化的标志。

第三段最后的“托遗响于悲风”,其中的“悲”字。

最后一段的“客喜而笑”的“喜”“笑”,表示高兴。

本文情感思路:乐--悲--乐。

作者的情绪为什么会有这样的变化呢?为什么乐?为什么喜?又为什么转悲为喜了呢?需小组讨论作答。

三、赏“乐”之景汤显祖在《牡丹亭》中写到:“良辰美景奈何天,赏心乐事谁家院。

”指出我们人生当中有四美:良辰、美景、赏心、乐事。

赤壁泛舟,四美俱全。

请找出这四美的句子。

明确:良辰:壬戌之秋,七月既望。

美景:清风徐来,水波不兴;月出于东山之上,徘徊于斗牛之间;白露横江,水光接天。

乐事:举酒属客,诵明月之诗,歌窈窕之章。

赏心:浩浩乎如凭虚御风,而不知其所止,飘飘乎如遗世独立,羽化而登仙。

赤壁之下的这幅月色之图,非常的美丽,请用散文化的语言把这番美景描绘出来。

明确:月夜泛舟赤壁,一袭月光泻在这万顷碧水之上,如烟雾般笼罩在江面,清风徐徐吹来,波光粼粼。

茫茫月色,茫茫江水,境界开阔而空明,意境澄沏而朦胧,如梦似幻,真可谓清风与明月交织,露珠与水色辉映,幽雅而宁静,苍茫而朦胧,真是风月无边,秋景如画。

菩萨蛮(一)知识和技能1.熟知作者及其生平。

2.熟读成诵,理解词作大意,体会词人的深沉情感。

3.把握词中运用的比兴手法。

(二)过程与方法1.搜集辛弃疾生平资料介绍和其著名诗词,了解词人。

2.通过合作探究的方式解决问题。

(三)情感态度与价值观激发学生的爱国情怀,提高文学作品的欣赏层次,丰富文化积淀。

【教学重点】1.体悟词人复杂而深沉的思想情感。

2.品味比兴手法运用的妙处。

【教学难点】1.学会鉴赏词中的重点词句。

2.诗人经历对诗歌表情达意的影响。

【教学方法】诵读法、讲解法、讨论法等综合运用。

【教具使用】朗诵背景音乐;多媒体课件;【教学时数】一课时【教学对象】高二学生【教学过程】一、新课导入在我国的历史上,曾经有这样一位伟大的词人,写了许多脍炙人口的名句:天下英雄谁敌手?曹刘。

生子当如孙仲谋。

想当年,金戈铁马,气吞万里如虎。

了却君王天下事,赢得生前身后名。

可怜白发生。

把吴钩看了,栏杆拍遍,无人会,登临意。

众里寻他千百度,蓦然回首,那人却在灯火阑珊处。

(师生共同感受诗句中的情感,生自由发表感受。

补充辛弃疾的相关介绍。

)辛弃疾是南宋最负盛名的伟大词人。

通过这些词句,我们感受到了辛弃疾满腔的壮志豪情,也听到了他那忧愤的深深叹息。

今天,让我们再次走近辛弃疾,一起学习、欣赏他的名作《菩萨蛮·书江西造口壁》。

二、朗读全词,吟咏词韵1.请一位同学朗读,师生共同点评,把握好节奏。

2.教师配乐范读词作,学生听读,体会词作的感情基调。

3.生齐读,读准节奏,揣摩词中所蕴含的思想感情。

三、赏析鉴赏,体悟情感(一)释题菩萨蛮:词牌名。

书:写。

造口:(课文资料信息)“南渡之初,虏人追隆佑太后御舟至造口,不及而还。

幼安自此起兴。

”据此可知,这是写在西江造口壁的一首词,词人有感而发,怀古伤今。

(二)理解词意,品味词人的思想情感。

1. 找出直接体现词人内心情感的诗句。

(找词眼)【明确】江晚正愁余,山深闻鹧鸪。

———诗人的情感:愁。

我一无所求-粤教版必修2教案教学目标

1.了解并理解散文的特点和分类

2.掌握散文的基本技巧和写作方法

3.能够运用所学知识写出质量较高的散文

4.提高学生的阅读理解能力和写作水平

教学重点

1.散文的特点和分类

2.散文的写作技巧和方法

3.阅读理解能力的提高

4.写作水平的提高

教学难点

1.如何把握阅读散文和写作的技巧和方法

2.如何提高学生对散文的理解和感受能力

教学内容

第一节散文的特点和分类

1.散文的定义及特点

2.散文的分类

1)抒情散文

2)议论散文

3)叙事散文

3.散文中的语言风格

第二节散文的写作技巧和方法

1.显微镜式的描写

2.意境的丰富与深刻

3.以典型代表普遍

4.情感的表达与交流

第三节增强学生阅读散文和写作能力的方法

1.散文的阅读,注重对语言和情感的理解

2.散文的写作,注重写作方法的灵活运用,注重情感的表达

3.多练习和多思考,提高自己的阅读理解和写作水平

教学方法

1.灵活运用讲解、朗读、演示等多种教学方法

2.组织教学活动,注重培养学生的自主学习、交流和合作能力

3.通过讨论和辩论等多种方式,提高学生的思维能力和表达能力教学评价

1.通过作业、考试等方式对学生的学习成果进行评价

2.关注学生的学习进程和学习态度,注重鼓励和引导学生自主学习

3.为学生提供充分的学习资源和支持,积极促进学生成长和发展。

高中语文 2.6.1《致大海》2精品教案粤教版必修2教学目标:1.了解作者及其作品,开阔眼界,提高鉴赏水平。

2.学习本诗借景抒情,融情于景的写法。

3.体味诗人对自由的热烈向往与积极奋进的精神。

4. 练习诗歌朗诵,提高朗诵水平。

教学重点:1.正确理解大海的象征意义、理解诗的内涵。

2. 学习本诗借景抒情,融情于景的写法。

3.体会诗歌强烈浓厚的抒情色彩,感受诗人对自由的热烈向往。

教学方法设想:1.诵读法。

教师首先要通过示朗诵来感染学生,勾起学生的学习欲望。

然后指导学生朗诵,借朗诵来品味诗的语言,理解诗人的感情。

2.小组合作学习。

学生分组围坐在在一起,小组长主持,由朗诵水平较高的同学朗诵,其他同学边听边讨论,研究最佳朗诵方法,以此带动对诗的语言、情感、表现手法的研究。

然后小组推荐代表在班上朗诵,小组之间进行评价,形成竞技氛围,激发学习热情。

3.多元对话。

在朗诵和评价过程,教师就诗中的难点及时组织学生展开讨论,以小组为单位,发表不同的看法。

4.安排2课时。

本着效果高于效率的原则,多给学生学习的时间,一课时解决作者与背景问题,学生开展小组学习,二课时小组汇报朗诵,开展多元对话。

教学过程:第一课时一、导语设计雨果说:世界上最宽阔的是海洋,比海洋宽阔的是天空,比天空宽阔的是人的胸怀。

仁者乐山,智者乐水,仁而智者乐海。

海容纳百川,博大广阔;海涵盖天地,宽厚深远。

欲托付豪情壮志非大海莫属。

是故仁而智者对大海情有独钟,每每托情于大海,以展壮阔之胸襟,以发雄迈之浩歌。

今天我们共同欣赏俄国伟大诗人普希金写的一首著名政治抒情诗——《致大海》。

二、作者与背景简介(用幻灯)普希金(1799—1837),19世纪俄罗斯民族的伟大诗人。

在俄罗斯文学中,他是积极浪漫主义的开创者,也是批判现实主义文学的奠基人。

他出生于莫斯科一个贵族家庭,从小受到文学的熏陶,13岁开始写诗,15岁公开发表诗作。

1817年在皇村学校毕业后进外交部任职,广泛结交优秀的贵族青年,写下一些歌颂自由、反对专制暴政的充满激情的诗篇。

《哦,香雪》教学设计教学目的:1、理解作品的主题和时代精神。

2、欣赏作品中的人物性格的塑造和描写方法。

3、欣赏小说简洁优美的语言,细腻生动的环境描写。

教学重点、难点:1、理解小说折射出的时代信息。

2.品味小说清新淡雅的语言特色。

教学时数:1课时教学课程:一、作者简介现年49岁的铁凝,生于北京,高中毕业后在河北农村插队,1979年被调往保定地区文联《花山》编辑部任小说编辑,1984年开始担任河北省文联任专业作家,此后担任过河北省文联副主席、中国作协副主席。

她的早期作品多描写生活中普通的人与事,特别是细腻地描写人物的内心,从中反映人们的理想与追求,矛盾与痛苦,语言柔婉清新。

她的成名作是1982年发表的短篇小说《哦,香雪》,获得了当年全国优秀短篇小说奖。

她后来的作品开始关注女性生存话题,在大背景中展现人物成长与情感历程。

代表作有《麦秸垛》《大浴女》《铁凝日记》《笨花》等。

其中《永远有多远》获得了第二届“鲁迅文学奖”和首届“老舍文学奖”。

二、读准字音皱褶(zhě) 嘟囔(dūnang)吮吸(shǔn) 捂(wǔ)瞥(piē)怂恿(sǒng yǒng)娇嗔(chēn)辗轧(niǎn yà)搡(sǎng)窸窸窣窣(xīsū)隧(suì)道三、积累词语刻意:用尽心思。

惆怅:伤感,失意。

悸动:因为害怕而心跳得厉害。

怂恿:鼓动别人去做某事。

(通常是不好的事)蠕动:像蚯蚓爬行那样动。

荆棘:泛指山野丛生的带刺的小灌木。

撼天动地:形容声音响亮或声势浩大。

斟酌:考虑事情文字等是否可行或是否适当。

四、研习课文1、整体感知,把握小说三要素背景——一个位于北方大山深处的偏僻小山村台儿沟;人物——一群纯朴、善良但性格各异的山村少女;主要情节——文中通过对以香雪为代表的这些山村少女的心理活动的生动描写,叙写了每天只停一分钟的火车给一向宁静的山村生活带来的波澜,并由此抒发了优美而丰富的情感。

2、“大山”、“火车”在小说中并不仅仅是实物,请根据它们的特点思考它们象征了什么?“大山”象征着封闭、传统;“火车”象征着开放、现代。

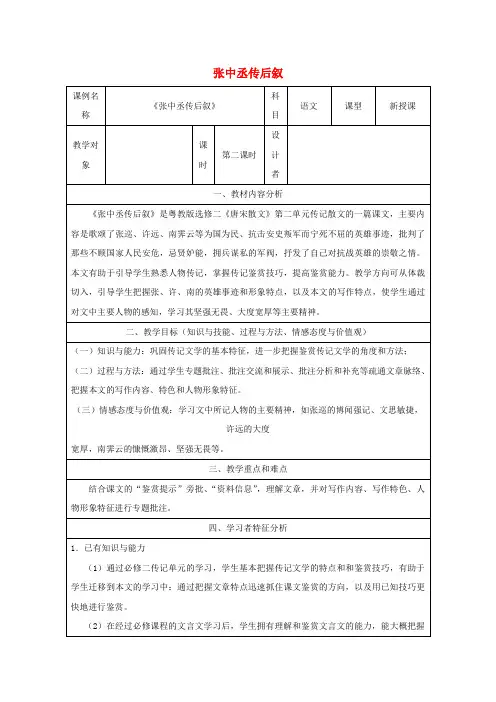

张中丞传教学目标:1、读懂文意,辨识、说明文中出现的文言实词、虚词、句式在特定的语言环境中的含义和用法。

2、了解古代文学家韩愈,学习张巡和许远的可贵精神。

3、认识本文叙事与议论并重的主要写作特色。

教学重点:1、掌握课后练习中的几组古今异义词。

2、能翻译一些比较重要的和特殊的句子。

教学难点:理解叙议结合的艺术特色和刻画人物的细节描写。

认识“传记”一、传记的概念:“叙一人之始末者,为传之属”“叙一事之始末者,为记之属”记载人物经历的作品叫传记。

二、传记的基本特征:所记人物和事件应有历史的真实性。

真实性是传记的生命。

所记事件应相对完整,着意表现传主的个性特征。

塑造人物形象时在保持真实性的前提下应有适当的艺术加工。

三、传记的分类:别传或他传:由别人写的。

自传:由自己写的。

合传:把几个人合在一起写的。

作者简介:韩愈,字退之,唐代著名文学家、哲学家。

自谓郡望昌黎,世称韩昌黎。

又因谥“文”,称韩文公。

*和柳宗元共同领导了古文运动。

*提倡“文从字顺”;“不平则鸣”。

*被尊为唐代文坛之首;苏轼称赞他“文起八代之衰”;杜牧将之与杜甫诗歌相并列,称“杜诗韩笔”。

关于张中丞及题解张中丞,即张巡,邓州南阳人。

开元未进士。

安禄山反,张巡起兵抗击,同睢阳(今河南商丘)太守许远共同守护睢阳,被拜为御史中丞,故称其张中丞。

“叙”是文章体裁的一种,古人常用它来说明著作写作出版的情况,和对作家作品的介绍评论,一般放在书前,变称作“叙”或“引”。

“后叙”除具备“叙”的作用外,还可对著作进行补充,批语或反驳,一般放在书后。

本文是作者在阅读李翰所写的《张巡传》后,对有关材料作的补充,对有关人物的议论,所以题为“后叙”。

课文背景唐隶宗至德二年(公元57年),安庆绪(安禄山之子)部将尹子奇率领12万大军攻睢阳,张巡,许远率兵七千人坚守数月,终因粮尽兵绝,睢阳陷落,张巡及部将五十余人牺牲,许远被叛军掳至洛阳,不屈而死。

睢阳保卫战遏制了叛军的攻势,捍卫了江淮地区人民的生命与财产,为唐军积蓄力量,准备反攻赢得了宝贵的时间,因而张巡,许远等人受到了人民的赞扬传颂。

《与微之书》教学设计(粤教版高二选修教案设计) 《与微之书》教学设计(粤教版高二选修教案设计)教学设想:作为私人间的书信,往往能够自由地抒写情性、深入地表达内心情感。

白居易的《与微之书》一信在平实的语言文字里将自己饱满的情感诉诸笔端,让我们清晰地触摸到了他丰富而细腻的内心感情世界。

该文表达了白居易一贯的文风,它言淡而意丰,语简而情浓,意蕴丰富。

它不只是抒情文体中的感人篇章,也是贬谪文学中的心灵小品。

鉴于本课文言浅近的特点,拟着重引导学生品读对话文本,课堂教学以品“情”为主线,挖掘理解其丰富的意蕴,领悟其情感意蕴之美。

教学目标:1、文言诵读目标:反复诵读课文,把握文意,积累文中重要的文言知识。

2、文学鉴赏目标:品读文本,感受抒情艺术,领悟本文丰富的情感意蕴。

3文化探究目标:了解贬官文化,探究贬官文学折射的情怀及抒情方式。

重点难点:品读文本,感受抒情艺术及其浅近语言蕴含的丰富情感意蕴。

方法策略:对话探究教学,诵读品味法,梳理归纳法。

课前准备:学生课前自主预习文本,对照注释或查找工具书,理解疑难字词句,扫清字词障碍,读懂文本,并记下自己的阅读体会和疑问。

课时安排:1课时教学过程:一、课堂导入:元白友情俗话说“文人相轻”,但在唐代文坛上,白居易和元稹却给后人留下了“文人相亲”的千古佳话。

二人志同道合,感情深厚,交往密切,诗文唱和:得意时,以诗相诫;失意时,以诗相勉;同处时,以诗相娱;索居时,以诗相慰。

在人生最困难的日子里,两人的友谊愈发迸溅出绚丽的火花,他们相互关心、相互慰藉,终于走出了于他们人生的沼泽之地。

二人在宦海沉浮、患难与共中让世人看到了友情的高贵、圣洁和伟大!二、诵读感知:整体把握全班齐读全文,思考问题:① 信尾说“此夕我心,君知之乎?”白居易在信中向元稹主要倾诉了什么?② 请用简洁的话语概括书信中每段的大致内容。

本文主旨:抒写对远方故人久别的殷切思念之情。

大致内容:久别思念--读信感怀--奉报三泰(江州生活)--题书感慨三、品读鉴赏:发现意蕴白居易曾说:感人心者莫先乎情。

◆2黄州快哉亭记凝思我喜欢凝视,我以为凝视也许能带来长久的温习。

也许是永远的记忆。

一朵莲花,纯洁得动人;一池水,温柔无语。

荷叶平静豁达,饱经世事却仍然孩子般坦诚,全无遮蔽。

水面上的游虫,很有章法地蠕动着肢体,我行我素地有趣。

古老的青蛙,以漠然的平静思考着。

石桥石坊,青白方整,玲珑如戏。

回廊九曲,如柱脱漆,犹有没有你我时的字迹。

好柔媚的字啊,如舞女的身体。

不要走,不要改变地位,就这样看一眼,再看一眼,看一个小时,再看一个小时。

我不要别的角度,我不要别的景致,我不要重叠和淡化,只要这一个景,这一幅画永远保留在我的心里。

我只希望,分手之后,告别之后,我仍然能想起你,想起便如见的清晰。

已经起身了,还要回头,还要回眸,还要再一次地看你,记你,得到你。

……而这一切都失算了。

回忆没有清晰,冥想没有清晰,内观照没有清晰。

凝视是不会被忘却的,凝视是不会被记住的。

既没有永久的凝视,也没有永久的清晰。

已经记不起形状的莲花,别来无恙吗?1.贤者能自反,则无往而不善。

——袁采《袁氏世范》赏读:贤人能够进行自我反省,所以无论做什么事都会很成功。

这启发我们,如果想要获得成功,就必须时刻自我反省,从而避免错误。

2.白日所为,夜来省己,是恶当惊,是善当喜。

——石成金《传家宝》赏读:白天所做的一切,在晚上要反省一遍,如果所作所为是恶的就应当警觉,如果是善的就应当喜悦。

这是说日常生活中要经常进行反省。

3.怨人不如自怨,求诸人不如求诸己得也。

——《淮南子·缪称训》赏读:抱怨别人不如抱怨自己,求助别人还不如求助自己更有收获。

这是告诫人们,在遇到难题时不要总是从外部找借口,而应该更多地从自身找原因。

4.见人之善恶,无不反求诸己,可也。

——吴与弼《吴康斋先生语》赏读:看到别人身上的优点和缺点,都逐一地拿来进行自我反省,看自己身上是否也同样存在,这样做很好啊。

这说明,别人好像一面镜子,从他的身上可以折射出我们自己的优点和不足,从而有利于进行自我完善。

•••••••••••••••••《促织》教案 (粤教版高二选修)《促织》教案 (粤教版高二选修)作为一名专为他人授业解惑的人民教师,常常需要准备教案,通过教案准备可以更好地根据具体情况对教学进程做适当的必要的调整。

来参考自己需要的教案吧!下面是小编为大家收集的《促织》教案(粤教版高二选修),欢迎阅读,希望大家能够喜欢。

《促织》教案 (粤教版高二选修) 篇1教学目标:1、鉴赏本文跌宕起伏、扣人心弦的故事情节和细腻逼真的心理描写,理解文章的思想内涵。

2、归纳文言现象,把握文言词句的学习规律。

教学重点:曲折跌宕的情节、细致入微的人物心理描写。

教学难点:“神示佳虫”和“魂化促织”的理解和评价。

第二课时教学步骤:一、导入:1、蒲松龄的自勉诗(科举路)有志者,事竟成,破釜沉舟,百二秦关终属楚;苦心人,天不负,卧薪尝胆,三千越甲可吞吴。

2、郭沫若题联(话聊斋)写人写鬼,高人一等;刺贪刺虐,入骨三分。

二、讲故事,知内容1、全文是以什么为线索?(促织,即“虫”)2、指名一学生讲故事,(提示:围绕标题“促织”展开复述,只简述故事梗概,不细叙具体细节,所谓梗概,包括故事发生的背景,故事的开端、发展、高潮、结局。

)其他同学边听,边紧扣线索给每段加一个标题。

学生讲故事,最后明确:征促织--捕促织--卜促织--得促织--失促织--化促织--斗促织--进促织--议促织3、按小说情节发展来分析,明确《促织》情节的开端、发展、高潮、结局等,让学生体会故事一波三折的特点。

阅读课文,编写情节提纲情节起止段所写内容序幕(起因)第1段朝廷征促织开端第2段成名被摊派交纳促织发展第3~4段成妻卜促织成名按图索促织高潮第5~7段成子毙促织化促织斗促织结局第8段成名献促织尾声第9段作者评促织文章始终围绕促织一条主线,成名一家忽悲忽喜,喜而转悲,悲而复喜。

围绕这条主线情节具体有几次波折?体会这样安排有何妙处?其情感变化可用如下曲线表示:神卜得虫--征虫受刑--儿毙促织--魂化促织故事情节一波三折,作者如此安排,让成名的命运(独是成氏子以蠹贫(操童子业,久不售),以促织富。

“咏物诗”鉴赏一、教学设想学生之前已经学过一定量的咏物诗,作为选修课本里的“咏物诗”这一专题学习,本堂课主要让学生学习、掌握鉴赏咏物诗的方法,能通过归纳把握所咏之物特点,分析作者在描摹事物中所寄托的感情,在学习比较中进行咏物诗常见主题的归纳。

二、教学目标1.通过对咏物诗的解读赏析,让学生初步了解咏物诗的特点及常见的主题。

2.让学生初步掌握欣赏咏物诗的步骤和方法的前两步:概括所咏之物的特点,体会所言之志。

三、教学重点和难点1.了解咏物诗的特点及常见的主题。

2.能通过概括所咏之物的特点,体会所言之志。

四、教学方法朗诵、互动、合作、探究、赏析与练习相结合五、教学步骤(一)导入:猜一猜1、“待到秋来九月八,我花开后百花杀。

冲天香阵透长安,满城尽带黄金甲。

”请学生猜猜这首诗是写哪一种花?(菊花)(二)回顾旧知,明确咏物诗概念:1、这首诗是一首咏物诗,我们之前学过的咏物诗有哪些?2、你能从我们学过的诗歌中,说说咏物诗具有哪些特点么?明确:(1)定义:咏物诗是一种以客观世界中的具体事物为描写对象的诗体,它将作者的写作目的以及所要表达的思想感情寄寓在物的描写中。

(2)特点:内容上以某一物为描写对象,抓住其某些特征(形态、色泽、所处环境等)着意描摹,追求“形似”。

思想上往往是托物言志,由物到人,由实到虚,写出精神品格,追求“神似”。

描其形,求形似;融入理,求神似。

形神兼备,不即不离。

(重点)(三)咏物诗鉴赏步骤:1、概括物的特征:形态、色泽、气味、生长时令、所处环境、精神品质2、体会所言之志:思想、情感、人生态度、志向、愿望、生活情趣、哲理等3、分析表达技巧:比喻、拟人、对比、象征/托物言志、用典(四)我来试一试快速阅读下面的诗歌,说说诗人所咏之物有何特点?咏柳(唐·贺知章)碧玉妆成一树高,万条垂下绿丝绦。

不知细叶谁裁出,二月春风似剪刀。

咏鹅(唐·骆宾王)鹅鹅鹅,曲项向天歌。

白毛浮绿水,红掌拨清波。