敦煌图案

- 格式:doc

- 大小:21.00 KB

- 文档页数:8

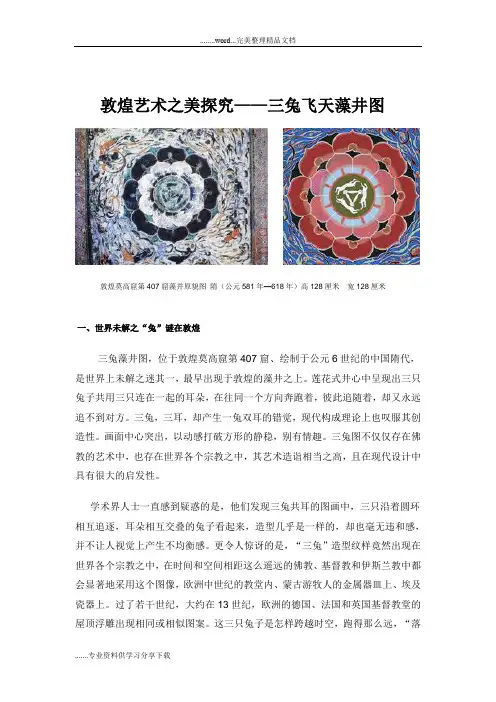

敦煌艺术之美探究——三兔飞天藻井图敦煌莫高窟第407窟藻井原貌图隋(公元581年—618年)高128厘米宽128厘米一、世界未解之“兔”谜在敦煌三兔藻井图,位于敦煌莫高窟第407窟、绘制于公元6世纪的中国隋代,是世界上未解之迷其一,最早出现于敦煌的藻井之上。

莲花式井心中呈现出三只兔子共用三只连在一起的耳朵,在往同一个方向奔跑着,彼此追随着,却又永远追不到对方。

三兔,三耳,却产生一兔双耳的错觉,现代构成理论上也叹服其创造性。

画面中心突出,以动感打破方形的静稳,别有情趣。

三兔图不仅仅存在佛教的艺术中,也存在世界各个宗教之中,其艺术造诣相当之高,且在现代设计中具有很大的启发性。

学术界人士一直感到疑惑的是,他们发现三兔共耳的图画中,三只沿着圆环相互追逐,耳朵相互交叠的兔子看起来,造型几乎是一样的,却也毫无违和感,并不让人视觉上产生不均衡感。

更令人惊讶的是,“三兔”造型纹样竟然出现在世界各个宗教之中,在时间和空间相距这么遥远的佛教、基督教和伊斯兰教中都会显著地采用这个图像,欧洲中世纪的教堂内、蒙古游牧人的金属器皿上、埃及瓷器上。

过了若干世纪,大约在13世纪,欧洲的德国、法国和英国基督教堂的屋顶浮雕出现相同或相似图案。

这三只兔子是怎样跨越时空,跑得那么远,“落户”得那么广泛?“三兔”具有怎样的寓意呢?一千多年前,敦煌是丝绸之路的重要起点,这条著名的通商要道把中国同中亚和伊朗联系起来,要道的分支伸延到西藏和南亚。

除了商品之外,宗教和思想也通过这条要道传播到远方。

或许,三耳的形象就是这样传播开来的。

公园13世纪法国Wissembourg圣彼得与保罗教堂天花板公园12世纪埃及或叙利亚瓷器碎片美术史学家安德鲁说:“我们不知道三兔图如何传到西方,最合理的解释是:它们存在于西方中世纪教堂用来包裹圣物、覆盖圣坛、缝制祭服的东方珍贵丝绸上。

”率领研究组的考古学家格里夫斯说:“那是一个很漂亮和激动人心的图画,它蕴含着一种吸引人的力量。

敦煌艺术之美探究——三兔飞天藻井图敦煌莫高窟第407窟藻井原貌图隋(公元581年—618年)高128厘米宽128厘米一、世界未解之“兔”谜在敦煌三兔藻井图,位于敦煌莫高窟第407窟、绘制于公元6世纪的中国隋代,是世界上未解之迷其一,最早出现于敦煌的藻井之上。

莲花式井心中呈现出三只兔子共用三只连在一起的耳朵,在往同一个方向奔跑着,彼此追随着,却又永远追不到对方。

三兔,三耳,却产生一兔双耳的错觉,现代构成理论上也叹服其创造性。

画面中心突出,以动感打破方形的静稳,别有情趣。

三兔图不仅仅存在佛教的艺术中,也存在世界各个宗教之中,其艺术造诣相当之高,且在现代设计中具有很大的启发性。

学术界人士一直感到疑惑的是,他们发现三兔共耳的图画中,三只沿着圆环相互追逐,耳朵相互交叠的兔子看起来,造型几乎是一样的,却也毫无违和感,并不让人视觉上产生不均衡感。

更令人惊讶的是,“三兔”造型纹样竟然出现在世界各个宗教之中,在时间和空间相距这么遥远的佛教、基督教和伊斯兰教中都会显著地采用这个图像,欧洲中世纪的教堂内、蒙古游牧人的金属器皿上、埃及瓷器上。

过了若干世纪,大约在13世纪,欧洲的德国、法国和英国基督教堂的屋顶浮雕出现相同或相似图案。

这三只兔子是怎样跨越时空,跑得那么远,“落户”得那么广泛?“三兔”具有怎样的寓意呢?一千多年前,敦煌是丝绸之路的重要起点,这条著名的通商要道把中国同中亚和伊朗联系起来,要道的分支伸延到西藏和南亚。

除了商品之外,宗教和思想也通过这条要道传播到远方。

或许,三耳的形象就是这样传播开来的。

公园13世纪法国Wissembourg圣彼得与保罗教堂天花板公园12世纪埃及或叙利亚瓷器碎片美术史学家安德鲁说:“我们不知道三兔图如何传到西方,最合理的解释是:它们存在于西方中世纪教堂用来包裹圣物、覆盖圣坛、缝制祭服的东方珍贵丝绸上。

”率领研究组的考古学家格里夫斯说:“那是一个很漂亮和激动人心的图画,它蕴含着一种吸引人的力量。

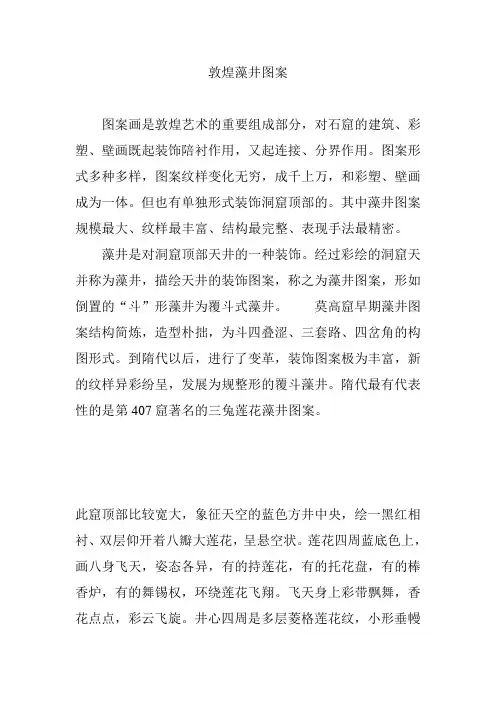

敦煌藻井图案图案画是敦煌艺术的重要组成部分,对石窟的建筑、彩塑、壁画既起装饰陪衬作用,又起连接、分界作用。

图案形式多种多样,图案纹样变化无穷,成千上万,和彩塑、壁画成为一体。

但也有单独形式装饰洞窟顶部的。

其中藻井图案规模最大、纹样最丰富、结构最完整、表现手法最精密。

藻井是对洞窟顶部天井的一种装饰。

经过彩绘的洞窟天并称为藻井,描绘天井的装饰图案,称之为藻井图案,形如倒置的“斗”形藻井为覆斗式藻井。

莫高窟早期藻井图案结构简炼,造型朴拙,为斗四叠涩、三套路、四岔角的构图形式。

到隋代以后,进行了变革,装饰图案极为丰富,新的纹样异彩纷呈,发展为规整形的覆斗藻井。

隋代最有代表性的是第407窟著名的三兔莲花藻井图案。

此窟顶部比较宽大,象征天空的蓝色方井中央,绘一黑红相衬、双层仰开着八瓣大莲花,呈悬空状。

莲花四周蓝底色上,画八身飞天,姿态各异,有的持莲花,有的托花盘,有的棒香炉,有的舞锡权,环绕莲花飞翔。

飞天身上彩带飘舞,香花点点,彩云飞旋。

井心四周是多层菱格莲花纹,小形垂幔纹边饰。

四层莲花中心画了三只追逐奔跑的兔子。

由于画家丰富的想象力,使三只兔子只有三只耳朵,巧妙地代替了应有的六只耳朵。

但无论从那个角度看,一只兔子都有两只耳朵。

三只耳朵组成等边三角形,表现了三兔活跃奔跑时的神态。

莲心奔跑的兔子和莲心外飞翔的飞天,飘旋的天花方向一致,仿佛连静止的莲花也在旋转!这幅藻共图案的特点是结构疏密相间,静中有动,动中有静,纹样丰富;主题突出,意境新颖,色彩鲜艳,绚丽多姿。

整个图案生动活泼,富有韵律。

是莫高窟图案画中的精品之一。

唐代的藻并图案,在隋代创新的基础上,有了更大的发展,内容更加丰富,形式更加多样,纹样富于变化,对比强烈。

整个画面光彩夺目,富丽豪华。

第392窟的莲花飞天藻井图案是唐代初期最有代表性的图案。

此窟的窟顶为方形覆斗形。

蓝色方井象征着蓝天。

正中绘一朵装饰性的五彩大莲花。

花心是莲籽,五彩色轮环绕,大小莲花瓣在旋转的色轮上放光,色彩斑斓,眩人眼目,象征着法轮常转。

敦煌壁画到底有多美?(高清图集)1、莫高窟第45窟·菩萨像敦煌莫高窟第45窟的大势至菩萨,此尊头戴宝冠,发梳高髻,上身半裸,肌肤圆润光洁,佩饰披巾、璎珞、臂钏、手镯等物,俊美中蕴含着女性的妩媚。

他目光低垂,神情专注,仿佛正在侧耳聆听朝拜者的倾诉。

他是慈悲和善良的化身,是理想和艺术创作的完美结晶。

2、莫高窟第57窟·美人菩萨敦煌莫高窟第57窟的观世音菩萨,在众多的唐代菩萨形象中,这尊观世音画像是最佳精品之一,被人们赞誉为美人像,此窟也因此而被称做'美人窟'。

菩萨体态婀娜,肌肤光洁细腻,长目细眉,唇红鼻直,文静典雅,姣美妩媚。

沥粉堆金的宝冠佩饰和淡朱晕染的肌肤使他显得与众不同,华贵富丽。

3、莫高窟第158窟思益梵天所问经变左侧之菩萨敦煌莫高窟第158窟思益梵天所问经变左侧之菩萨。

菩萨身居莲花座上,负头光及锯齿形背光,左侧菩萨两手持如意,上方画楼阁曲廊,旁有众菩萨和供养菩萨环绕,各持花合掌聆听说法。

4、莫高窟第158窟·飞天·一敦煌莫高窟第158窟飞天,飞天共三身,位于西壁裟罗树间菩萨列像上方的南、中、北侧。

飞天或口吹横笛,或捧持花盘,或手持璎珞。

衣带附随祥云翻飞飘逸,给人以强烈的动感。

各飞天右侧更有衔花的大雁。

5、莫高窟第158窟·飞天·二敦煌莫高窟第158窟飞天,飞天共三身,位于西壁裟罗树间菩萨列像上方的南、中、北侧。

飞天或口吹横笛,或捧持花盘,或手持璎珞。

衣带附随祥云翻飞飘逸,给人以强烈的动感。

各飞天右侧更有衔花的大雁。

6、莫高窟第14窟·上首菩萨·一敦煌莫高窟第14窟上首菩萨,或坐或跪,或持物或结印,腴体玉洁,衣冠俭素,修眉小嘴,凤眼直鼻,慈善温婉,庄静适悦,禅意甚浓。

7、莫高窟第14窟·上首菩萨·二敦煌莫高窟第14窟上首菩萨,或坐或跪,或持物或结印,腴体玉洁,衣冠俭素,修眉小嘴,凤眼直鼻,慈善温婉,庄静适悦,禅意甚浓。

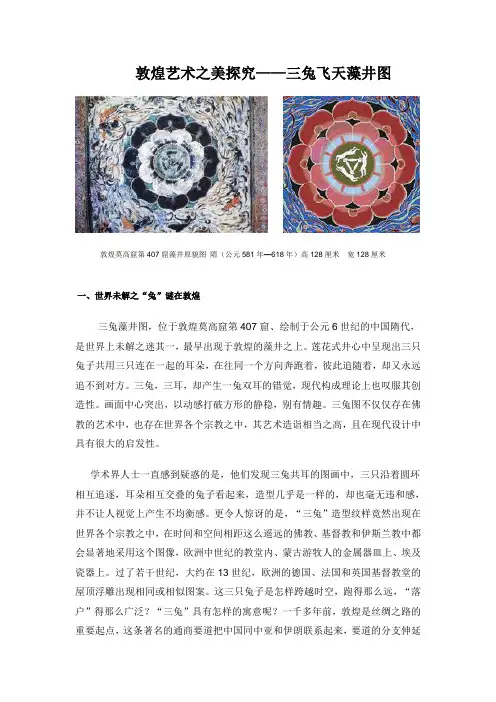

敦煌艺术之美探究——三兔飞天藻井图敦煌莫高窟第407窟藻井原貌图隋(公元581年—618年)高128厘米宽128厘米一、世界未解之“兔”谜在敦煌三兔藻井图,位于敦煌莫高窟第407窟、绘制于公元6世纪的中国隋代,是世界上未解之迷其一,最早出现于敦煌的藻井之上。

莲花式井心中呈现出三只兔子共用三只连在一起的耳朵,在往同一个方向奔跑着,彼此追随着,却又永远追不到对方。

三兔,三耳,却产生一兔双耳的错觉,现代构成理论上也叹服其创造性。

画面中心突出,以动感打破方形的静稳,别有情趣。

三兔图不仅仅存在佛教的艺术中,也存在世界各个宗教之中,其艺术造诣相当之高,且在现代设计中具有很大的启发性。

学术界人士一直感到疑惑的是,他们发现三兔共耳的图画中,三只沿着圆环相互追逐,耳朵相互交叠的兔子看起来,造型几乎是一样的,却也毫无违和感,并不让人视觉上产生不均衡感。

更令人惊讶的是,“三兔”造型纹样竟然出现在世界各个宗教之中,在时间和空间相距这么遥远的佛教、基督教和伊斯兰教中都会显著地采用这个图像,欧洲中世纪的教堂内、蒙古游牧人的金属器皿上、埃及瓷器上。

过了若干世纪,大约在13世纪,欧洲的德国、法国和英国基督教堂的屋顶浮雕出现相同或相似图案。

这三只兔子是怎样跨越时空,跑得那么远,“落户”得那么广泛?“三兔”具有怎样的寓意呢?一千多年前,敦煌是丝绸之路的重要起点,这条著名的通商要道把中国同中亚和伊朗联系起来,要道的分支伸延到西藏和南亚。

除了商品之外,宗教和思想也通过这条要道传播到远方。

或许,三耳的形象就是这样传播开来的。

公园13世纪法国Wissembourg圣彼得与保罗教堂天花板公园12世纪埃及或叙利亚瓷器碎片美术史学家安德鲁说:“我们不知道三兔图如何传到西方,最合理的解释是:它们存在于西方中世纪教堂用来包裹圣物、覆盖圣坛、缝制祭服的东方珍贵丝绸上。

”率领研究组的考古学家格里夫斯说:“那是一个很漂亮和激动人心的图画,它蕴含着一种吸引人的力量。

敦煌艺术中的“忍冬纹”忍冬纹忍冬VS⾦银花读阿根廷作家博尔赫斯的诗,经常会读到⼀种叫“忍冬”的植物。

有⾸诗他这样写道:“秘密⽔池⾥,流⽔的循环,素馨花和忍冬的⾹⽓,安睡的鸟⼉的宁静,门道的弯拱,潮湿。

这些事物,也许,就是诗。

”“忍冬”这个名字,与博尔赫斯那隐忍、克制的⽂字那么相⽣相偕。

也有很多国内的诗⼈喜欢⽤“忍冬”这个词来表达⼀种含蓄、内敛的精神,⽐如有个⼩有名⽓的诗歌丛书就叫“忍冬诗丛”。

民间有句赞美忍冬花的诗:“⾦花间银蕊,情雅⾹怡⼈!”其实忍冬并不是养在深闺⼈未识的稀罕花草,它的俗名⼜叫“⾦银花”,为⼀种蔓⽣植物,通称卷草。

其花长瓣垂须,黄⽩相半,故名⾦银花,⼜因越冬不凋⽽得“忍冬”。

因为有了“⾦银花”这个名字,它花形纤弱之态就变得富态⼀些了。

可是这“附⾦贪银”的名字,正与忍冬清⾼不群、卓然俊逸的样貌相反。

写《⾦粉世家》的张恨⽔就曾说过,⾦银花的名字虽有⼏分俗⽓,可是当你认识了解⾦银花之后,你⼀定会觉得它的“花意甚雅”,⼀雅⼀俗,如此⽭盾,却⼜那么和谐。

在中国,忍冬还有个不平凡的⾝世——它是作为敦煌艺术视觉符号中⼀个重要的装饰性符号,是随着佛教艺术⼀起传⼊我国的装饰花纹题材。

敦煌乃神驻之地,⼗六国时乐僔和尚西去求法,路过此地,发现鸣沙⼭上有普照的佛光,遂在此开凿了第⼀个⽯窟。

⽽忍冬纹图案,是敦煌⽯窟中出现最早、也出现次数最频繁的图案之⼀。

与卷草纹,莲花纹,宝相花等⼀起,成就了辉煌灿烂的敦煌艺术。

忍冬纹造型的源流忍冬初开时为纯纯的⽩⾊,后转为黄⾊。

⾦花银蕊,清⾹四溢。

藤上的千百花苞次第竞相开放,枝枝叶叶舒展着不同的风情,朵朵盏盏呈现着不同的美丽。

⼈们很早就发现了忍冬不寻常之美,忍冬纹于东汉末期就开始出现,是南北朝时最为流⾏的⼀种植物纹,其变化是多种多样的。

忍冬纹在汉代铜镜图案中称“卷云纹”,就是“卷草纹”的前⾝,到唐代演化成复杂的“卷草”,近代称“⾹草”。

由于它凌冬⽽不死,所以被⼤量运⽤在佛教上,⽐作⼈的灵魂不灭、轮回永⽣。

敦煌艺术之美探究——三兔飞天藻井图敦煌莫高窟第407窟藻井原貌图隋(公元581年—618年)高128厘米宽128厘米一、世界未解之“兔”谜在敦煌三兔藻井图,位于敦煌莫高窟第407窟、绘制于公元6世纪的中国隋代,是世界上未解之迷其一,最早出现于敦煌的藻井之上。

莲花式井心中呈现出三只兔子共用三只连在一起的耳朵,在往同一个方向奔跑着,彼此追随着,却又永远追不到对方。

三兔,三耳,却产生一兔双耳的错觉,现代构成理论上也叹服其创造性。

画面中心突出,以动感打破方形的静稳,别有情趣。

三兔图不仅仅存在佛教的艺术中,也存在世界各个宗教之中,其艺术造诣相当之高,且在现代设计中具有很大的启发性。

学术界人士一直感到疑惑的是,他们发现三兔共耳的图画中,三只沿着圆环相互追逐,耳朵相互交叠的兔子看起来,造型几乎是一样的,却也毫无违和感,并不让人视觉上产生不均衡感。

更令人惊讶的是,“三兔”造型纹样竟然出现在世界各个宗教之中,在时间和空间相距这么遥远的佛教、基督教和伊斯兰教中都会显著地采用这个图像,欧洲中世纪的教堂内、蒙古游牧人的金属器皿上、埃及瓷器上。

过了若干世纪,大约在13世纪,欧洲的德国、法国和英国基督教堂的屋顶浮雕出现相同或相似图案。

这三只兔子是怎样跨越时空,跑得那么远,“落户”得那么广泛?“三兔”具有怎样的寓意呢?一千多年前,敦煌是丝绸之路的重要起点,这条著名的通商要道把中国同中亚和伊朗联系起来,要道的分支伸延到西藏和南亚。

除了商品之外,宗教和思想也通过这条要道传播到远方。

或许,三耳的形象就是这样传播开来的。

公园13世纪法国Wissembourg圣彼得与保罗教堂天花板公园12世纪埃及或叙利亚瓷器碎片美术史学家安德鲁说:“我们不知道三兔图如何传到西方,最合理的解释是:它们存在于西方中世纪教堂用来包裹圣物、覆盖圣坛、缝制祭服的东方珍贵丝绸上。

”率领研究组的考古学家格里夫斯说:“那是一个很漂亮和激动人心的图画,它蕴含着一种吸引人的力量。

敦煌图案目录编辑缘起…………………………………………………马世长1.敦煌莫高窟早期图案纹饰……………………………关友惠2.莫高窟隋代图案初探…………………………………关友惠3.莫高窟唐代图案结构分析……………………………关友惠4.敦煌莫高窟六世纪末至九世纪中叶的装饰图案……薄小莹编后记敦煌图案是敦煌石窟艺术的一个重要组成部分,它装饰着建筑(石窟与木构窟檐)、雕塑和壁画;也具有自身的独立形态。

它如同整个敦煌石窟艺术一样,不同时代,不同窟形,呈现着各自不同的特点。

探索它们的特点和演变规律,对于分期断代,对于继承这部分艺术遗产,都是有益的。

人们谈到敦煌莫高窟艺术时,总是称赞它的壁画和塑像,这是无可非议的。

但很少谈及图案,亦不注意石窟、壁画、塑像是由图案装饰的。

图案和壁画;塑像的关系,可以说,没有图案装饰,壁画就不完整,塑像就不算完成,整个石窟就缺乏浑然一体的感觉。

图案是整个石窟艺术的有机组成部分,图案结构睡着石窟的时代、形制、内容的变化而变化。

到唐代,图案艺术进入了全盛时期。

敦煌莫高窟现存编号洞窟四百九十二座,洞窟中的装饰图案因佛教建筑的特殊需要而格外丰富,他们为北朝以至五代、宋元的装饰图案提供了可贵的序列资料。

前辈学者、艺术家很早便开始临摹、整理莫高窟的壁画和雕塑,探索古代绘画、雕塑的技法,艺术风格,研究认识壁画的内容题材。

这些研究与探索,使人们逐渐对莫高窟有了较清晰的认识,四百九十二座洞窟大致被划分为北朝、隋、初唐、盛唐、中唐、晚唐、五代、宋、西夏、元等阶段。

近年来,敦煌文物研究院的同志又运用考古学的方法研究莫高窟,完成了北朝、隋代洞窟的分期,初盛唐洞窟的分期也正在进行之中。

莫高窟中的装饰图案历来为艺术家所重视,他们写了不少这方面的论文,这些论文多是从美术角度来论述的。

敦煌文物研究院近年来的考古分期工作,侧重于洞窟分期,而这就需要同时兼顾洞窟形制、塑像及壁画中人物造型、布局、题材等诸多方面,装饰图案仅仅是其中的一个方面。

敦煌图案是敦煌艺术的重要内容之一。

它不仅可以装饰彩塑、壁画、建筑;在不同题材、不同内容的整体布局中,又起分隔和联系的纽带作用。

在敦煌艺术中是不可缺少,不能忽视的组成部分。

图案有自身的独立形态。

不同时期的图案,又有不同的内涵和特点。

分析研究图案的演变规律,对石窟的分期断代是极为有益的。

造型特色敦煌壁画中有种灵形象(佛、菩萨等)和俗人形象(供作人和故事画中的人物之分.这两类形象都来源于现实生活)但又各具不同性质。

从造型上说.俗人形象富于生活气息,时代特点也表现得更鲜明;而神灵形象则变化较少,想象和夸张成分较多。

从衣冠服饰上说,俗人多为中原汉装,神灵则多保持异国衣冠;晕染法也不一样,画俗人多采用中原晕染法,神灵则多为西域凹凸法。

所有这些又都随着时代的不问而不断变化。

与造型密切相关的问题之一是变形。

敦煌壁画继承了传统绘画的变形手法,巧妙地塑造了各种各样的人物、动物和植物形象。

时代不同,审美观点不同,变形的程度和方法也不一样。

早期变形程度较大,较多浪漫主义成分,形象的特征鲜明灾出;隋唐以后,变形较少,立体感较强,写实性日益浓厚。

变形的方法大体有两种:一种是夸张变形一以人物原形进行合乎规律的变化,即拉长成加灾。

如北魏晚期或西魏时期的菩萨,大大增加了服、手指和颈项的长度,濒骨显露,用日之间的距离牧觅,嘴角上翘,形如花瓣;经过变形彻成为风流潇洒的“秀骨治像”。

全刚力士则多在横向夸张,加粗肢体,缩短脖项,头圆肚大,棱眉鼓眼,强调体魄的健硕和超人们力量。

这两种人物形象都是夸张的结果。

绘画风格敦煌壁画各个窟的时代都是不同的,所以风格也不是很一致。

较早之十六国和北魏各窟壁画(如275、254、257等窟)感情强烈外露、动态明显夸张的人物造型,以劲细线条勾勒并注重晕染的表现方法,以及用赭红色加散花图案装饰衬底的形式,都明显带有域外或新疆的绘画风格。

西魏(249窟、285窟等)在吸收传统形式并把更多的生活情节和形象融入佛教壁画创造中。

通常这个时期的壁画为白粉铺底,以遒劲潇洒的线描和明快的赋色进行绘制。

整体上,看来传统画风在敦煌佛教艺术中已得到进一步发展。

北周(290、428、299等窟)通常为大型本生及佛法故事连环画,皆以白壁为底,用流畅的线描勾勒,造型简赅生动,色彩清淡雅丽,虽有的肌肤略作立体晕染,尚存西域绘画遗风,但整体而言,从形象到艺术风格已是汉族传统绘画面貌了。

线条色彩线条和色彩作为我国传统绘画的艺术语言,具有高度的概括力和表现力,能够以简练的笔墨,塑造出个性鲜明和内心复杂的人物形象。

敦煌壁画全面地继承了这个传统,并适应创造新形象的需要而有所发展。

壁画的起稿线豪放自由,粗壮有力。

寥寥数笔土红线,一只撒野奔驰的野牛脱壁而出;笔力爽快的接线表现了一群猎仔争先恐后奔跑觅食的活泼神态; “篙山神送柱”一图里的人物和建筑部是不用朽子(木炭条),随手勾描的画稿,显然逸笔草革,仍不失为一幅神采生动的白描。

在不经意的落笔起稿中,往往另有一种自然流露于笔墨问的天趣。

敦煌壁画的定形线是比较严谨的,早期的铁线描,秀劲流畅,用于表现潇洒清秀的人物,如西魏的诸天神灵和飞天,线描与形象的结合,堪称关五无暇。

唐代流行兰叶描,中锋探写,圆润、丰满、汗厚,外柔而内刚。

变色现象当人们徜徉在敦煌莫高窟的艺术殿堂时,往往被它那精美、绚丽的壁画所倾倒,实际上,现存壁画的色彩与初绘时已有所不同,人物肤色等已经发生了变化。

长期从事莫高窟壁画临摹和研究的敦煌研究院美术所馆员吴荣鉴说,从目前的研究结果看,敦煌壁画变色的部分,主要是人物肤色和与其颜料成分近似的部分色彩,已经由初绘时的肉色,变成了黑色、铅灰色或褐色。

变色原因过去,许多专家认为,敦煌壁画变色,是因为古人在作画时颜料中使用了铅粉的缘故,铅粉氧化,从而导致壁画变色,但新的科学分析表明,在敦煌壁画的人物肤色及近似色彩中,并没有使用铅粉。

不久前,敦煌研究院的科研人员对壁画中人物画颜料取样进行了X-衍射分析,结果发现,敦煌壁画变色与三个方面的因素有着重要关系:一是使用朱丹和含有朱丹的调和色,经千百年氧化反应,彻底改变了初绘时的色彩;二是植物颜料经千年氧化而直接褪色,或被下层变化的色彩上翻而掩盖;三是敦煌土质是经海水浸泡过的海底床,含有大量的碱性元素,成为颜料化学反应的催化剂。

不褪色原因敦煌壁画为何能保持千年不脱色?颜料从何处来?用什么工艺、矿物制成?多年来众说纷纭。

敦煌研究院研究人员王进玉,通过对敦煌壁画所使用的三十多种颜料进行科学分析后,近日提出,中国在一千六百多年前,就具备了很高的颜料发明制作技能和化学工艺技术,敦煌壁画颜料主要来自进口宝石、天然矿石和人工制造的化合物。

敦煌石窟不仅是世界上著名的艺术宝库,还是一座丰富多彩的颜料标本博物馆。

它保存了北朝至元代等十余个朝代千百年间的大量彩绘艺术颜料样品,是研究中国乃至世界古代颜料化学发展史的重要资料。

敦煌研究院研究人员王进玉采用科学方法,将现代仪器分析结果与古代文献记载结合起来,以敦煌壁画常见的红、黄、绿、蓝、白、黑、褐等三十多种颜色为样品,进行科学分析后提出上述观点。

敦煌莫高窟,王进玉说,借助敦煌石窟的不同年代研究壁画颜料,不仅可以证实中国是最早将青金石、铜绿、密陀僧、绛矾、云母粉作为颜料应用于绘画中的国家之一,而且表明中国古代的化学工艺技术和颜料制备技能在当时居世界领先水平。

敦煌莫高窟的壁画艺术特点莫高窟是一座融绘画、雕塑和建筑艺术于一体,以壁画为主、塑像为辅的大型石窟寺。

它的石窟形制主要有禅窟、中心塔柱窟、殿堂窟、中心佛坛窟、四壁三龛窟、大像窟、涅磐窟等。

各窟大小相差甚远,最大的第16窟达268平方米,最小的第37窟高不盈尺。

窟外原有木造殿宇,并有走廊、栈道等相连,现多已不存。

莫高窟壁画绘于洞窟的四壁、窟顶和佛龛内,内容博大精深,主要有佛像、佛教故事、佛教史迹、经变、神怪、供养人、装饰图案等七类题材,此外还有很多表现当时狩猎、耕作、纺织、交通、战争、建设、舞蹈、婚丧嫁娶等社会生活各方面的画作。

这些画有的雄浑宽广,有的鲜艳瑰丽,体现了不同时期的艺术风格和特色。

中国五代以前的画作已大都散失,莫高窟壁画为中国美术史研究提供了重要实物,也为研究中国古代风俗提供了极有价值的形象和图样。

据计算,这些壁画若按2米高排列,可排成长达25公里的画廊。

莫高窟所处山崖的土质较松软,并不适合制作石雕,所以莫高窟的造像除四座大佛为石胎泥塑外,其余均为木骨泥塑。

塑像都为佛教的神佛人物,排列有单身像和群像等多种组合,群像一般以佛居中,两侧侍立弟子、菩萨等,少则3身,多则达11身。

彩塑形式有圆塑、浮塑、影塑、善业塑等。

这些塑像精巧逼真、想象力丰富、造诣极高,而且与壁画相融映衬,相得益彰。

它是一个九层的遮檐,也叫“北大像”,正处在崖窟的中段,与崖顶等高,巍峨壮观。

其木构为土红色,檐牙高啄,外观轮廓错落有致,檐角系铃,随风作响。

其间有弥勒佛坐像,高35.6米,由石胎泥塑彩绘而成,是中国国内仅次于乐山大佛和荣县大佛的第三大坐佛。

容纳大佛的空间下部大而上部小,平面呈方形。

楼外开两条通道,既可供就近观赏大佛,又是大佛头部和腰部的光线来源。

这座窟檐在唐文德元年(888年)以前就已存在,当时为5层,北宋乾德四年(966年)和清代都进行了重建,并改为4层。

1935年再次重修,形成现在的9层造型。

莫高窟的壁画上,处处可见漫天飞舞的美丽飞天——敦煌市的城雕也是一个反弹琵琶的飞天仙女的形象。

飞天是侍奉佛陀和帝释天的神,能歌善舞。

墙壁之上,飞天在无边无际的茫茫宇宙中飘舞,有的手捧莲蕾,直冲云霄;有的从空中俯冲下来,势若流星;有的穿过重楼高阁,宛如游龙;有的则随风漫卷,悠然自得。

画家用那特有的蜿蜒曲折的长线、。