中国传统图案7—各时期敦煌图案

- 格式:ppt

- 大小:6.45 MB

- 文档页数:30

敦煌彩塑敦煌彩塑是敦煌石窟的主体。

因敦煌石窟是开凿在砾岩上,因此多为木架结构。

在人工制作成的木架上束以苇草,草外敷粗泥,再敷细泥,压紧抹光,再施白粉,最后彩绘。

始自十六国,历经北魏、西魏、北周、隋、唐、五代、宋、回鹘、西夏、元直到清代,目前尚存彩塑3000多身,其中圆雕2000多身,浮塑1000余身。

其保存古代彩塑之多,历时之长,技艺之精,为世界所罕见。

敦煌彩塑艺术风格的发展、演变可分三个时期。

(一)发展期,包括十六国、北魏、西魏、北周四个时代,历时180年。

早期洞窟形制有三:1.禅窟,塑像在正龛;2.方形或长方形殿堂窟,塑像置于正龛或南北壁列龛内;3中心柱窟,塑像置于长方形柱四面之龛内。

(二)极盛期,包括隋唐两个时代,历时300多年。

洞窟多为方形殿堂式,一般都在正面大龛里列置以佛为中心的群像。

(三)衰落期,包括五代、宋、西夏、回鹘、元几个时代,历时460余年。

继承晚唐时代殿堂中心佛坛窟形制,塑像置于中心佛坛上。

敦煌彩塑是以莫高窟为中心的敦煌地区约577个洞窟里遗存的佛教艺术品的主要部分,这些施以彩绘的塑像,有三十多米高的巨像,也有十几厘米的小像,计3O0 0余身。

虽经历了一千多年的岁月,但保存得十分完好。

敦煌彩塑的主要形象是各种佛像,如释迦牟尼、弥勒、药师、三世佛及七世佛等;其次为菩萨像,如观音、大势至及供养菩萨;还有弟子、天王、力士和飞天等。

因石窟开凿在砾岩上,不能雕刻,便采用泥塑的传统方法塑像。

主要形式有:圆塑——指不附着在任何背景上,可以四面欣赏的,完全立体的塑像。

主要用于表现佛、菩萨、天王等。

浮塑——是在平面上塑出凸起的形象。

如塑像的衣服、飘带及人字披的背、檐等。

影塑——多为"模制"而成,然后贴到墙上,再涂上色彩。

主要有千佛、飞天等等。

由于塑像地位不同,塑像在窟内的布局方式也有所不同。

主要有:一、独立式,指独立设计制作的单身塑像,与其他塑像无连带关系。

二、向心式,以佛居中而坐为中心,两侧对称排列弟子菩萨、天王和力士。

敦煌整理资料之六(敦煌壁画)longzizhai 的敦煌整理资料之六(敦煌壁画)我暂别敦煌资料的整理已经半月了,今天又重新拾起来半月前的提纲,收集了一些资料。

可惜我的时间太有限,当时列提纲时将网撒的太开了,竟然有些收不住了。

敦煌壁画是敦煌艺术的主体部分,其线条、色彩、技法、表现内容等都很值得结合历史时期的发展和演变仔细研究,但是我无奈之余却只用了不到一个小时,零散的收集了些资料。

以后有时间会一个窟一个窟的仔细收集资料,看得多了,自己的观点也就孕育胸中了。

以下的所有文字我甚至没有仔细读过。

先作为背景知识列出吧。

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5 敦煌艺术莫高窟是一座融绘画、雕塑和建筑艺术于一体,以壁画为主、塑像为辅的大型石窟寺。

它的石窟形制主要有禅窟、中心塔柱窟、殿堂窟、中心佛坛窟、四壁三龛窟、大像窟、涅磐窟等。

各窟大小相差甚远,最大的第16窟达268平方米,最小的第37窟高不盈尺。

窟外原有木造殿宇,并有走廊、栈道等相连,现多已不存。

莫高窟现存有壁画和雕塑的492个石窟,大体可分为四个时期:北朝、隋唐、五代和宋、西夏和元。

开凿于北朝时期的洞窟共有36个,其中年代最早的第268窟、第272窟、第275窟可能建于北凉时期。

窟形主要是禅窟、中心塔柱窟和殿堂窟,彩塑有圆塑和影塑两种,壁画内容有佛像、佛经故事、神怪、供养人等。

这一时期的影塑以飞天、供养菩萨和千佛为主,圆塑最初多为一佛二菩萨组合,后来又加上了二弟子。

塑像人物体态健硕,神情端庄宁静,风格朴实厚重。

壁画前期多以土红色为底色,再以青绿褚白等颜色敷彩,色调热烈浓重,线条纯朴浑厚,人物形象挺拔,有西域佛教的特色。

西魏以后,底色多为白色,色调趋于雅致,风格洒脱,具有中原的风貌。

敦煌概述图案敦煌图案是敦煌石窟艺术的一个重要组成部分,它装饰于建筑(石窟本体及其木构窟檐)、塑像与壁画,同时也具有自身的独立形态。

图案与壁画、塑像、建筑的关系,可以说,没有图案装饰,壁画就不完整,塑像就不算完成,整个石窟艺术就缺乏一个完整体。

图案同整个石窟艺术一样,都是朝代的产物,不同时代有各处不贩特点与风格。

了解它的特点和演变规律,对于今人继承这部分遗产,美化社会生活,是很有现实意义的。

一、北朝图案这里说的是北朝是指北凉、北魏、北周统治敦煌地区的时期,其时约录公元420年前后到581年。

北朝是敦煌石窟艺术的初发期,整个艺术形态都呈现西域文化与中原文化交融互映的艺术特色。

图案亦是这样。

北朝石窟主要有两种形式,即“中心塔柱式”和“覆斗形顶式”。

中心塔柱式石窟平面纵长方形,窟顶后部为平顶(即平棋),前部为起人字式顶,窟中央有一方形立柱,方柱四面凿龛供佛。

这是一种典型的中国传统的木构庙堂建筑与印度“支提式”式石窟(即窟中立塔)相混合的窟形。

窟内的图案也都为着这一特有的建筑形式分布的。

窟顶后部即是模仿平棋的图案,窟顶前部即是模仿起脊屋架的枋、椽、斗拱及其彩绘的图案,斗及其彩绘的图案,斗下的竖条边饰即示意立柱,四壁下总后边饰即表示横枋。

佛龛图案上为楣,侧为柱。

窟内一切图案都具有鲜明的建筑特色。

北魏之后,中心塔柱式窟逐渐演变为覆斗形顶窟,即石窟平面方形,窟顶如一倒斗形状,正凿一龛供佛。

窟形的变化,先期那种连续方井式的平棋图案,也演变为单一方井式的藻井图案,窟顶与四壁的边饰也失去去建筑的意义,而成为纯粹的装饰了。

北朝图案简练鲜明,纹样种类少,形象单纯,组合也不复杂,同一纹样反复连续即为边饰,几种边饰相联,中置一莲化即为藻井。

纹样主要有莲荷纹、忍冬纹、几何纹、云气纹、祥禽瑞兽纹等。

莲荷纹是我国传统的纹可望而不可及,战国时已用于哭物装饰,奏汉时已装饰于建筑。

在佛教艺术中则有特定的含义。

莲花净洁溢香,是佛国净土的象征,在佛教艺术中是至圣庄严的纹样。

简述敦煌飞天图案美感在不同历史时期的演变曾祥斌(黔南民族师范学院美术系贵州黔南558000)摘要:敦煌壁画中的飞天图案是精妙绝伦的,由于其形成是在一千多年的历史时期,漫长而复杂,因而各个时期所体现出来的艺术特点也不相同。

在兴起时期的北凉,飞天完全是模仿西域式,原始而拙朴;到西魏飞天变得轻盈,具有动感,隋代的飞天已经中国化,趋于成熟,灵动而富有艺术表现力。

唐代是飞天艺术的鼎盛时期,飞天的精彩在这个开放的时代得以很好的体现。

从五代时期开始直至元代,敦煌飞天艺术开始逐渐衰落,飞天的造型走向程式化。

关键词:敦煌壁画;飞天;灵动历了前期的学习以后,西魏时期的敦煌飞天呈现出多元化特点,由于道教的兴起,飞天形象中出现了道教羽人,在绘画形式上西域式飞天与中原式飞天并存,进而相互影响,相互融合,不断创新变化,中西文化的融合在这一时期的飞天造型上得以很好的体现。

西魏时期的西域式飞天在继承北魏飞天的造型和绘画风格的基础上有了一些变化,造型和色彩运用上都更为自由和流畅,飞动感增强,其代表作品为第249窟西壁佛龛内上方的四身伎乐飞天。

这个时期出现的中原式飞天,是东阳王荣出任瓜州(古敦煌)刺史期间,从洛阳带来的中原艺术画风在莫高窟里新创的一种飞天。

这种飞天吸收了中国道教的文化特点,瘦骨清像,灵活轻盈,不再像西域式飞天哪样笨拙,色彩的搭配上也较为清秀自然,西域式飞天的野性色彩在其间消失,整个飞天造型的感觉更具有中国文化的审美情趣。

其最具代表性的是第282窟南壁上层的十二身飞天。

西魏以后的北周时期,鲜卑族统治者崇信佛教,与西域保持很好的经济、政治和文化上的联系,在此时期莫高窟再度大量的出现了西域式飞天,这种新出的飞天具有龟兹、克孜尔等石窟飞天的风格,飞天形象身躯短壮,动态朴拙,造型较北凉时期要丰富一些,不单单是静止、呆板的男性静态造型,飞天中出现了大量的伎乐场景,具有一定的动感。

最具有北周风格的飞天,是莫高窟第290窟和第428窟中的飞天。

《中国敦煌历代装饰图案》精选分享2021-05-04 08:28《中国敦煌历代装饰图案》敦煌艺术虽然表现的是佛教的内容和思想,但其中很大程度反映和记录了中国古代人民的社会生产、生活、文化、艺术,这对我们今天的继承和研究是一笔宝贵的彩富。

小编在书本中精选了华盖、背光、地毯、桌围、桌帘图案中部分精彩的图案与大家分享。

敦煌图案除了设计精美华丽,颜色搭配在今天看来依旧让人直呼:高级!在艺术创作中,想把中国色彩用得高级,建议大家可以从研究敦煌图案的色彩搭配技巧开始。

华盖图案在中国传统文化中,华盖一向与皇族或名位有关。

上古神话传说描述,黄帝与蚩尤大战时,有五色云气和金枝玉叶形成花状之物现于黄帝顶上,称为华盖。

故而后世帝王用的车盖亦称华盖,又叫宝盖、天盖。

在出战时,战车的顶部多插一顶华盖;在皇族及贵人出行时,也会以一顶或多顶华盖随行。

在印度文化中,华盖亦代表权位。

这种传统后来影响到佛教,故华盖成为宗教权威的象征。

如来佛之塔须以十三顶华盖装饰,而辟支弗之塔则以七盖饰之。

在佛教早期的画像中,有时不绘出佛陀身相,而以足印、法座、菩提树、华盖表示佛陀圣身。

此外,西藏及印度佛塔主顶饰上,一律有十三个圆环,也是来表达十三顶华盖之意。

佛法中的华盖象征着免于痛苦、欲望、障碍、病痛及恶缘,表示佛法令众生清凉。

由于敦煌莫高窟壁画是以佛教内容为题材的绘画艺术,因此壁画中保存了大量对华盖的描绘。

华盖图案作为敦煌图案艺术的一个部分,自身有着明显的发展变化过程。

历代在华盖上运用各种材质的不同使之在各个历史时期呈现出不同的装饰风格,并始终与壁画的整体凤格保持一致。

西夏第97窟西夏第206窟西夏榆林窟第2窟五代第61窟五代第220窟中唐西千佛洞中唐第237窟中唐第231窟中唐第158窟中唐第154窟中唐第112窟晚唐第196窟晚唐第14窟晚唐第14窟晚唐第14窟背光图案背光图案指的是敦煌壁画中绘于佛、菩萨、弟子头后和身后及佛教故事画中的国王、长老头后的圆形图案。

1。

在夏商西周的基础变化上,更加程式化和抽象化。

这一时期的纹样由最初的祭司和礼器作用转向实用,摒弃了前代的怪兽纹,由原来的以鸟兽纹,几何纹为主转向了以表现现实生活的纹样为主。

2.由商代的“祭”和周代的“礼”渐渐转向现实生活,反映现实生活的题材越来越多。

如宴饮、狩猎、舞乐、攻战等.3.流行纹样。

主要有:蟠螭纹、蟠虺纹、攻战纹、渔猎纹、小几何纹饰中的锦勾连纹、锦塔形纹等等。

四.秦汉时代的纹样特征该时期的纹样多构图紧凑,既写实又夸张,注重气势的描绘,纹样质朴但具有动感.汉代的纹样风格细腻、色彩丰富,常用数个动物合体穿插、盘叠,或植物体共生,构成了龙飞凤舞的形式美。

代表纹样。

龙凤纹、流云纹、各种动物纹及四神纹、铭文、几何纹、汉锦茱萸纹。

五.魏晋南北朝时代的纹样特征这一时期的纹样种类与前代答题相同,但在一些细节上出现了变化。

圆形或方形对称图形中填充动物或植物的纹样图案十分普遍。

传统纹样受佛教文化的影响较深,纹样的题材很多,内容大都与佛经有关。

代表纹。

狮子纹、忍冬纹、八宝纹、莲花纹、玉鸟纹、鹿纹、飞天纹及禽兽、经络、树纹等。

六.隋唐时代的纹样特征隋唐时代随着国家的统一,社会的相对稳定和经济、文化的高度繁荣以及中外经济、文化交流的日益频繁,而获得了长足的进步和巨大的发展。

图案纹样前代亦有大的发展,花鸟题材不断增多。

隋代岁采用朵花,卷叶纹样,并将之巧妙地穿插,交替排列,组成不通图案。

唐代纹样整体造型体现出丰满圆润、奔放流畅的风格特点,以生活类居多,并且花卉纹样取代了动物纹样的主流地位.1.丰富多样的装饰题材(一)在瓷器方面。

其装饰纹样有几何纹、植物纹、人物纹和动物纹之分,手法多采用印花等。

(二)在染织和丝织方面.色彩斑斓,纹饰多样,明快大方,别具一格。

花鸟、联珠团花和缠枝www。

纹样的创造,极大地丰富了两汉以来的装饰传统。

多以羊、马及龙、凤为题,纹饰设计,新颖别致一富有生气.(三)在佛教植物装饰纹样方面。

(卷草纹):卷草纹又称蔓草纹,它吸收了宝相花和缠枝花的特点,因其卷曲状的花草纹样而得名,是传统装饰纹样之(宝相纹):宝相花本为佛教中的一种代表性装饰纹样,佛教中用“宝相庄严”一词称谓佛相,因此得名宝相花。

12个值得和⼩朋友⼀起看的敦煌壁画敦煌壁画作为⼈类的艺术瑰宝,涵盖了⾮常丰富深奥的内容,吸引着世⼈。

每个⼈到敦煌,都会有不⼀样的获益。

结合图像、故事和洞窟背景知识,我们挑选了12个洞窟的经典内容,其中有九⾊⿅的故事,12个星座传⼊中国的记录等,壁画不仅⼤朋友看得懂,⽤孩⼦的视⾓,我们依然能发现其中⽣动丰富的内容。

1莫⾼窟最⼤佛的“⼤⼿⼤脚”去莫⾼窟参观的⼈都会在96窟(九层楼)前留影,⼩朋友,你知道这个⼤佛有多⾼?96窟开凿于初唐时期,该时期的造像丰盈圆润。

殿内的弥勒菩萨造像⾼35.6⽶,两膝间宽度为12⽶,是莫⾼窟的第⼀⼤佛。

这⾝⼤佛⼜是如何建造的呢?⾸先在崖壁上凿刻出⼤体轮廓,然后⽤草泥垒塑,再⽤⿇泥细塑,最后⽤⾊料着彩。

如此复杂的过程,也是当时⼯匠们智慧和创造⼒的集体汇聚。

这尊⼤佛因多次重修,已经不是当时原貌,但有⼀部分脚趾仍为唐代的样⼦,⼩朋友们不妨凑近些,观摩对⽐下。

上⾯的两张图是“⼿印”,指的是佛教中,修法时⾏者双⼿与⼿指所结的各种姿势。

⼤佛的右⼿上扬(左图),施⽆畏印,意思是拔除众⽣的痛苦,令⼈安⼼平静;左⼿(右图)平伸作与愿印,象征满⾜众⽣的愿望。

原来,不同的⼿势含有不同的意义啊!2九⾊⿅的故事莫⾼窟257窟,开凿于北魏统⼀河西以后。

洞窟北壁的连环故事画,是莫⾼窟开窟以来的全新构图形式,也是敦煌壁画故事中的经典之作,对此后莫⾼窟佛教艺术的发展具有深远的影响。

这铺壁画的主要题材《九⾊⿅本⽣图》,曾经被演绎成著名的同名动画⽚,估计⼩朋友的爸爸妈妈⼩时候都看过。

故事说的是,佛祖释迦牟尼前⽣是⼀只九⾊⿅王,他救了⼀个落⽔将要淹死的⼈,却反被此⼈出卖。

这个故事具有浓厚的宗教⾊彩,赞扬了九⾊⿅的忘我⽆私,也宣传了善恶相报的思想。

当然,最吸引孩⼦们的是壁画上丰富的⾊彩和各种动物造型,美丽的九⾊⿅,也是最好的临摹样本。

3禅定佛的微笑相信见过这尊禅定佛的⼤朋友们⼀定会记忆深刻,堪称莫⾼窟造像艺术的神来之作。

天堂人间壁中现敦煌莫高窟的经变画中国佛教文化信息中心敦煌莫高窟的经变画在中国佛教美术史中,或者在谈论敦煌艺术的时候,我们会经常遇到“经变”这个词。

什么叫“经变”?经是佛经,变是“变相”或“变现”,也就是形象化的意思。

换句话说,经变就是以图像的形式来说明某部佛经的思想内容。

经变画与北朝时期流行的本生、因缘与佛传故事画不同,它们不是提供给僧侣们坐禅观想用的,而是为了向信徒们宣扬佛经的真正内涵。

熟悉佛经的少数高僧,当然只需要看看就能加深印象,而面对广大的普通信徒,特别是一些不识字的人,更多的还是由和尚指点着画面,来向他们讲解某部佛经中的道理。

天水麦积山西魏时期的第127窟里已经有了简单的经变画,敦煌莫高窟隋代中期的石窟,也出现了只表现一部佛经中一品(品类似现代书中的小节)或数品,或是经中代表性场面的小型经变画。

长安是西魏与隋朝的首都,看来,那里的寺院中至少在西魏时期就已经在面对壁画宣讲佛经方面取得了成就,然后,这种初期的经变画才会出现在它的西部地区。

唐代首都长安城中的佛寺,在开展向信徒们宣讲佛经的活动方面就更加广泛、而且定型化了。

我们知道,佛经的数量浩如烟海,其中的内容又很深奥。

对于一般信徒来说,长时间地讲解佛教理论是很枯燥的事情。

为了弘扬佛法,必须吸引更多的听众,就不得不使讲解的方式通俗化,还要多穿插故事,多渲染。

于是“俗讲”在寺院中流行起来了。

所谓俗讲,就是用通俗的故事来演说佛经。

在俗讲之前事先写好的底本叫“变文”,这里含有变易深奥的经文为通俗文的意思。

敦煌藏经洞发现的古代文书中就有很多这样的变文。

变文的体制,是散文和诗相结合的方式,说一段故事,再诵一首诗,说说唱唱地讲解佛经。

变文还有另一个特点,就是有图画和它相配合,这种图就是经变画。

和尚们在表演俗讲时,按照变文说唱为主,往往在故事情节的关键处,再指出画面上的这个情节让听众们观看,以便加深信徒们的印象。

由此可见,经变画既概括了某佛经的基本内容,又要表现出经中的关键部分。

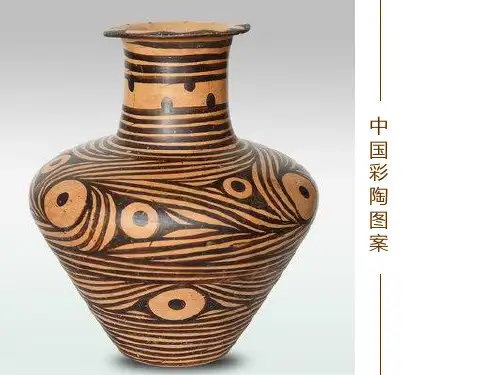

我国古代传统图案纹样来源大致可分三个部分。

其一,来自民间工艺:陶瓷、刺绣、窗花、蓝印花布,蜡染、剪纸、雕刻、编织等,这是劳动人民按照自己的意志发挥创造的,一般比较朴实、粗犷、乡土气息浓郁。

其二来自宗教艺术,如宗教传说和神话传说,庙宇、石窟中的壁画、藻井、龛楣、塑像服饰、基座、建筑、雕刻以及各种供器装饰。

最典型的敦煌图案,是佛教传统图案的精华部分。

它是我国的能工巧匠吸收外来文化所发挥创造的一种独特的艺术风格。

这些图案构图严谨,富于理想。

其三是来源于封建帝王、王公贵族、富豪商贾等所占用的陈设品、日用品、服饰、首饰、建筑……这些工艺品图案是为了满足奢侈者的物质生活和空虚的精神生活而精心设计的,并没有专门的作坊由专人监督制作的,所以图案非常精细,色彩富丽豪华。

除了如前所说的那些传统图案外,相当一部分是福、寿、禄及文人字画、诗歌为题材的装饰图案。

多数采用了“米”字格和“九宫”格等格律形式。

以上三部分纹样,组成了我国传统图案的主流。

纹样作为中国传统文化的重要组成部分,一直贯穿于中国历史发展的整个流程,贯穿于人们生活的始终,反映出不同时期的风俗习惯。

从原始社会简单的纹样到奴隶社会简洁、粗犷的青铜器纹饰,再到封建社会精美繁复的花鸟虫鱼、飞鸟走兽、吉祥图案纹样,都凝聚着相应时期独特的艺术审美观。

纹样作为中国传统文化的重要组成部分,一直贯穿于中国历史发展的整个流程,贯穿于人们生活的始终,反映出不同时期的风俗习惯。

从原始社会简单的纹样到奴隶社会简洁、粗犷的青铜器纹饰,再到封建社会精美繁复的花鸟虫鱼、飞鸟走兽、吉祥图案纹样,都凝聚着相应时期独特的艺术审美观。

1、连珠纹连珠纹尤其连珠圈纹是古波斯萨珊王朝最为流行的花纹;在萨珊风格织物中,以对兽或对鸟图案母题为主,而以各种圆和椭圆的连珠作为图案装饰主题。

连珠纹图案于5~7世纪间沿丝绸之路从西亚、中亚传入我国,但在这一时期基本是作为器型排列的边饰。

连珠纹在中国的唐锦中成为数量最多,而且具有时代特色的纹饰。