敦煌壁画中的唐代图案

- 格式:ppt

- 大小:67.95 MB

- 文档页数:117

浅析唐代敦煌佛教石窟壁画【摘要】唐代石窟壁画是敦煌石窟艺术的精华,而敦煌石窟绘画与佛教有着千丝万缕的联系。

本文对唐代敦煌石窟从唐代敦煌佛教石窟绘画发展脉络、主要题材、艺术特点三个方面进行了一定角度的阐述和分析。

论文关键词:唐代,敦煌,石窟,壁画,佛教一、唐代敦煌佛教石窟绘画发展脉络莫高窟绘画发展脉络主要可分为三个阶段:第一个阶段为初唐和盛唐,在这一时期敦煌为中央政府控制。

第二阶段为中唐时期,敦煌为吐蕃占领。

第三阶段为晚唐时期,敦煌为张议潮统治。

这三个阶段在石窟形制、壁画内容、形式及技法上都有独特表现。

第一个阶段初唐与盛唐。

初唐石窟较突出的第九十六窟位于莫高窟中段南侧,窟内是高达三十五米的弥勒大佛。

这尊大佛是武则天登基的证圣元年建造的。

洞窟外面当时建造了三层窟檐,后几经改造,现存的窟檐有九层,是民国时期建成的,后经修复,当地人称之为九层楼。

九层楼高大雄伟,是莫高窟最高的建筑,成为了莫高窟的标志。

初唐壁画人物造型方正圆润,肩部丰润微削,腰部微扭,风姿挺然,在庄严的形象中已经出现了轻微的动态。

如敦煌壁画中最富特色的飞天,生动灵活,缠绕手臂的飘带流畅轻盈。

人物造型的比例也较之前协调,姿态更为生动,并且改变了以往建筑物向舞台道具那样草率的摆布。

盛唐时期敦煌开窟近百个。

窟型以西壁开龛的覆斗形顶窟为主要形制,也有少量其他形式。

例如第一三零窟是通顶大佛窟,东壁上部有两层明窗;第一四八窟是拱形长方形的大型卧佛洞窟;第三十九和第四十四窟的窟型还是前部“人”字披顶、后部平顶,保留有中心柱的旧样式。

第二个阶段中唐时期,莫高窟开窟五十多个,规模有初唐和盛唐时期大,但壁画的内容增加了许多,一个石窟之内经变少则五六种多则十几种。

布局方面也有创新,上部分绘两三幅经变画,下部分以屏风画的形式画出经变的各品内容,结构上比以前的壁画严密紧凑了。

经变内容,除沿用初唐盛唐流行的以外,还增加了不少新的内容,如金刚经变、报恩经变、华严经变、劳度叉斗圣变、天请问经变、楞伽经变、金光明经变等等,反映了当时佛教不拘泥于一宗一派兼容并蓄的特点。

2017年5月,首都北京雁西湖迎来了“一带一路”高峰论坛,赠与与会的各国首脑的国礼中———《共襄盛事》景泰蓝赏瓶、《和合宝鼎》珐琅器、《和韵》捧盒不仅采用了中国独有的景泰蓝工艺,并且在装饰纹样上采用了敦煌莫高窟的唐代装饰纹样,与“一带一路”主题十分契合。

敦煌作为古代陆上丝绸之路的枢纽,连通东西方的地理位置使敦煌形成了东西兼容、各种文化并蓄的风格。

敦煌的石窟艺术在隋唐时期得到了前所未有的飞速发展,莫高窟现存隋代洞窟110个,年均完成三个,在莫高窟营建史上这样的速度空前绝后;而莫高窟现存唐窟236个,几乎占据了莫高窟总数的一半之多。

[1]魏晋到隋唐以前装饰纹样以动物纹和几何纹为主,发展到隋唐开始以植物形象为主。

[2]唐代敦煌石窟中的纹饰的植物形象大多为莲花、卷草纹、葡萄石榴纹以及牡丹和茶花,这些植物装饰纹样大多出现在藻井、平祺、眉龛和塑像的背光和头光等处。

这些植物装饰纹样大多保留了其植物特征,但在形式表现上采用了对称、绝对对称、适当的夸张和形变,甚至将多种植物形象糅合为一种装饰纹样:例如初唐第209窟藻井为葡萄石榴纹结合,盛唐第444窟藻井为葡萄、石榴和莲花结合。

唐代敦煌石窟中植物纹饰中莲花形象不仅仅在数量上占多数,表现形式和形象种类也非常具有研究性。

分布在藻井处的莲花以绝对对称的表型形式处于藻井中心位置或以藻井中点为中心若干个莲花360度环绕形成环装装饰;而分布在边饰处的莲花通常与卷草纹结合或单独(或半莲花)以二方连续的形式表现;除此之外,在背光、平祺和花砖等处分布的莲花纹饰基本和以上形式一样以绝对对称、中心对称和二方连续的方式出现(例如:初唐334窟莲花藻井、盛唐217窟莲花藻井、中唐159窟平祺、盛唐148窟与45窟边饰)。

唐代莲花绘制的表现手法也呈现出不同的样式,大致可以分为以下几类:平瓣莲花、桃形瓣莲花、叶形瓣莲花、团花型莲花、卷瓣莲花和杂花型莲花。

[3]平瓣莲花花型简洁,花瓣平展无裂,花瓣形状或园或方而末端尖,整体造型八瓣或多瓣,造型简单秀丽,绘制于隋末唐初,到中晚唐时期层次和变化更加丰富(例如初唐386、204窟藻井,盛唐217窟西龛内头光,中唐144窟藻井,晚唐第9窟藻井);桃形瓣莲花出现在初唐时期,为初唐时期莲花的主要形象,后被大量绘制于盛唐时期(约公元世纪前叶的开元年间),而盛唐时期的桃形瓣莲花大多延续初唐时期的风格,莲花花瓣呈寿桃状或如意头状,桃形瓣莲花花瓣圈内配有内卷云纹或外卷云纹,花瓣或舒朗或繁密呈现出简洁秀美或繁缛富丽的景象(例如初唐331、340、372窟藻井,盛唐323、216、217、215、103窟藻井);而叶形瓣莲花出现于盛唐时期(约公元8世纪的天宝年间),盛唐的叶形瓣莲花纹由初唐时期的四叶莲花发展而来,到盛唐时期定型为叶形瓣莲花———由多片裂圆叶组成的莲花两层或三层不等,花瓣重重叠叠,平铺成中心对称状,装饰在藻井中心,而叶形瓣莲花是狭义上的“宝相花”(中心对称或相对对称的莲花、牡丹、茶花、团花等被称为广义上的“宝相花”),这种主要绘制于盛唐时期的叶形瓣莲花花形别致,用色对比强但又不失明快爽朗,多裂圆叶的花瓣造型形成的莲花造型更加生动精致,使整个藻井富有动感并且充满蛮生气(例如盛唐31、41、117窟藻井);团花型莲花,顾名思义莲花母体整体呈圆形,故名团花型莲花,团花型莲花多出现在开元末期以后,莲花花瓣形式有桃形瓣、叶形瓣等,有内卷云纹或外卷云纹和适合装点的零散小花组成,整体圆形的团花型莲花,内部层次清晰、排列有序,整体呈现出整齐圆满、庄严规矩的气质,团花也是唐代的代表纹样之一(例如盛唐49、320、123、319窟藻井);卷瓣莲花的花瓣呈回卷包合的状态,呈半开半合的绽放状,内卷外卷皆成圆形,内圈会有珍奇瑞兽如狮子、三兔、团龙或迦陵频伽等,是中唐时期出现的新型莲花纹样,并在晚唐和五代时期继续沿用(例如中唐231、360窟藻井,晚唐85窟藻井);杂花型莲花,由各种花形组合,叶形瓣莲花花瓣、桃形瓣莲花花瓣等构成了杂花型莲花(例如盛唐79、31窟藻井)。

敦煌壁画中唐代藻井图案在现代服装中的应用我国有着几千年的文明史,承载着厚重的传统文化与民族精神的敦煌艺术遗产是中国人民集体创作的智慧结晶,敦煌灿烂艺术遗产的重要组成部分之一就是敦煌藻井图案。

敦煌藻井图案在中国古代经济文化发展繁荣的历史时期,作为敦煌艺术的主要形式,不仅仅展现在壁画、建筑中,以花卉纹样、动物纹样为主要内容的敦煌藻井图案得到了巨大的发展,同时也出现在了其他艺术领域。

本文通过对敦煌壁画中唐代藻井图案的理论文献整理、案例分析、实地考察和创作实践的主要研究方法,阐述了敦煌唐代藻井图案风格特点和发展历程,分析藻井图案在现代服装设计中的应用案例,研究在现代服装设计创作理念中的敦煌藻井图案元素运用的案例和主要的表现方法,并进行了敦煌藻井图案在现代服装设计中的应用创作实践,把带有中国厚重文化底蕴的敦煌藻井图案元素与现代的服装设计的方法相结合,为敦煌藻井图案在现代服装设计中的应用发展提供更多的可能性。

以中国传统敦煌藻井图案在当代服装设计中的应用研究,为现代服装设计中传统文化内涵的表现提供了框架结构,将会对敦煌藻井图案在现代服装设计中的应用和发展产生非常有价值的参考意义,也将会对中国服装设计的发展展现出更为广阔的空间。

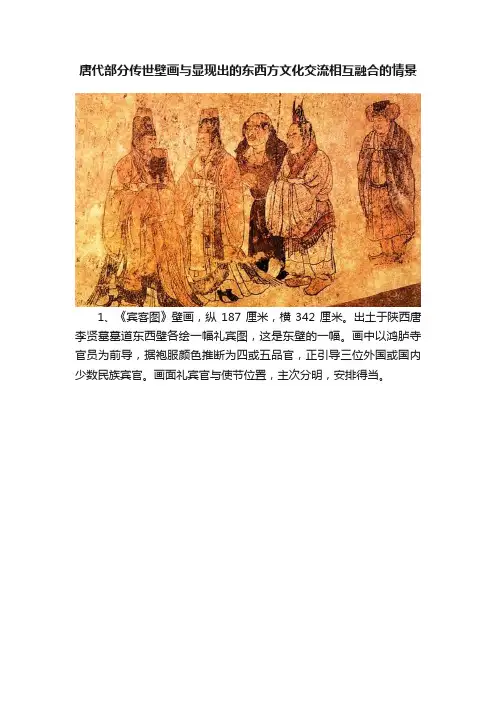

唐代部分传世壁画与显现出的东西方文化交流相互融合的情景1、《宾客图》壁画,纵187厘米,横342厘米。

出土于陕西唐李贤墓墓道东西壁各绘一幅礼宾图,这是东壁的一幅。

画中以鸿胪寺官员为前导,据袍服颜色推断为四或五品官,正引导三位外国或国内少数民族宾官。

画面礼宾官与使节位置,主次分明,安排得当。

2、《反弹琵琶图》是甘肃敦煌莫高窟112窟《伎乐图》的壁画,画中伎乐天神态悠闲雍容、落落大方,手持琵琶,半裸着上身翩翩翻飞,天衣裙裾如游龙惊凤,摇曳生姿,项饰臂钏则在飞动中叮当作响,别饶清韵。

3、韦偃《双骑图》绢本,纵31厘米,横44.5厘米。

图中描绘两位骑手各乘一马,并辔狂纵的情景。

4、周昉《调琴啜茗图》绢本,纵28厘米,横75.3厘米。

图中共画五人,中间三人为宫中贵,一人于石上调琴,另两位一边啜茗,一边侧耳静听琴声。

两侧侍者,一人手端茶托,一人执茶杯。

人物神念娴静端庄。

5、《弈棋仕女图》绢本,画中人物衣着华丽,体态丰满肥硕,是盛唐末期宫廷贵族奢侈生活的一个写照。

此图系吐鲁番阿斯塔那187号墓出土,墓主张氏是武则天时安西都护府的官员,曾被授予上柱国勋爵。

6、《宫乐图》绢本,纵23.9厘米,横77.2厘米。

图中描绘了宫中仕女合乐欢宴的场景。

画面中央很大的餐桌旁,围坐着十位宫女贵妇。

姿态各异,有正用餐者,有手执纨扇听音乐者,有吹笛奏竖琴者,整个气氛闲适而欢愉。

7、王维《伏生授经图》绢本,纵25.4厘米,横44.7厘米。

此图画伏生在讲授典籍的情景。

伏生是山东济南人,原为秦博士。

汉文帝为求能治《尚书》之人而发现了伏生,当时他年已九十余,老不能行,故使晁错往受,得二十八篇,也就是《今文尚书》。

8、阎立本《历代帝王像》绢本,纵51.3厘米,横531厘米。

画中通过不同帝王外貌特征的刻画,表现出人物的精神气质和个性,并寓褒贬于其中。

9、《引路菩萨图》绢本,此画发现于敦煌藏经洞。

纵80.5厘米,横53.8厘米。

前面领路的大菩萨右手执香炉,左手持莲花,莲花旁垂下白幡。

浅谈隋唐时期敦煌壁画纹饰的演变作者:游莹洁来源:《新西部下半月》2015年第03期【摘要】文章阐述了隋唐时期敦煌壁画纹饰的演进变化。

隋代中原流行的纹样和画风也一起涌入敦煌,其装饰图案在沿袭北朝图案的基础上,又大量吸取流行的中亚风格纹样,内容丰富,形式新颖,艺术成就超越前代,是敦煌石窟装饰史上的独特而辉煌的时代。

唐代石窟纹饰内容更加饱满,初唐是团花最为丰富的时期;盛唐时期,藻井部分趋于完美精细,组构了一个以藻井图案为代表的丰富多彩的莲花世界;中唐时期诸窟图案受吐蕃的影响,纹饰以茶花、祥禽瑞兽纹为代表;晚唐继承中唐的图案样式,藻井图案更趋于程式化和简单化。

【关键词】敦煌壁画;图案纹饰特点;隋;唐;演变敦煌石窟是丝绸之路上的古沙洲,从汉武帝时期至今,石窟上的壁画、造像延续了千年的文明,诉说着中国近五千年漫长的曲折,可以说是东方文明古国的璀灿之星。

石窟的图案装饰大多以佛教题材为主,它融合了中原与西域艺术文化风格,秉承着佛教思想中传递对自然界万物的美好称颂,倡导心中要有爱,一种大爱,这种爱不仅仅是人与人之间,甚至是人与动植物之间的和平共处,它最终的理想归宿是天堂,这是个充满美好与圣洁的净土。

洞窟中的图案都是为这样的信念所服务的,一个个的洞窟,让信仰者看到天堂的曙光,能想到的各种最美丽的图案几乎完全塞进了整个洞窟,诉说着过去的故事,未来的向往。

人字坡上充满了鸟语花香、飞天人自由翱翔的理想生活,就连平棊上也满是莲花,窟顶藻井更是华丽奢华,犹如帝王的伞盖,在佛像身后的窟壁上,也做到背光燃烧火焰的细节,这个洞窟极为丰富。

总的来说,敦煌石窟的图案按年代大致的分为北朝、隋、唐、五代至元四个时期。

时代不同,各石窟的形制、风格也不同,当然窟内图案的分布也变化各异,本文就截取隋唐两代来解读敦煌壁画纹饰背后的博大精深。

一、隋代纹饰概况隋代是历史上在敦煌建窟最多的时期,在皇室活动的推动下,中原流行的纹样和画风也一起涌入敦煌,其装饰图案在沿袭北朝图案的基础上,又大量吸取流行的中亚风格纹样,内容丰富,形式新颖,艺术成就超越前代,是敦煌石窟装饰史上的独特而辉煌的时代。

敦煌莫高窟盛唐藻井图案探析藻井图案是敦煌石窟中的重要组成部分,对洞窟氛围的营造起到积极地作用,其中盛唐时期的藻井图案装饰华丽、组织构架繁复、构成元素丰富,具有一定代表性。

文章以敦煌莫高窟盛唐时期典型洞窟中的藻井图案为研究对象,将从藻井图案的构成元素、色彩选择、组织构架等方面进行梳理分析,发现纹样演变规律,进而为当代艺术设计提供一种可能地指导方向。

标签:敦煌;盛唐;藻井;设计1敦煌莫高窟盛唐藻井图案的基本内容藻井是我国古代建筑中象征天井的装饰,所谓“交木为井,画以藻文”。

在整个洞窟中位置是最高的就是藻井,位于窟顶,图案绘制在覆斗式石窟顶部中央。

最初的藻井题材比较质朴单一,大多是几何形、植物造型和动物形象演变而成,随着朝代的发展才逐渐创新和丰富起来。

盛唐时期佛教文化异常的繁盛,随着佛教文化的传播和发展,莲花样式常出现于藻井中,呈婉转的射线向四周发射状,就仿佛佛光照耀着大地,周围还环绕着云气,整个图案有着勃勃生机。

后以莲花纹为基础结构,融入了牡丹花的形态,造型突破了现实中的莲花,而创造出了宝相花。

其花型较于莲花更为繁密,形态多变,层次更为丰富,也更被频繁的使用。

窟319(盛唐)为覆斗藻井窟顶,井心绘八瓣宝相花,四边围着四分之一的宝相花,中间饰有连珠,忍冬纹,波状卷草纹,最外层是团花纹并以忍冬纹为间隔,整个藻井图案端庄又显得丰富华丽。

从此窟也能看出藻井纹样构成非常有韵律感,盛唐时期的藻井样式以中心方井式为主,佛教文化的深刻融入,演变出了宝相花,原来的忍冬纹转化为卷草纹、连珠纹等,花草和藤蔓互相连接行云流水,整个纹样显得生机勃勃,这些似乎也表达了盛唐的繁荣兴旺景象。

2敦煌莫高窟盛唐藻井图案的艺术特色2.1色彩的艺术特点藻井图案的早期色彩较为简单,多以大色块为主,赭石土红配以绿色和白色,最后以黑色勾线,整体的色调显得非常质朴且厚重。

经过了隋代一直到盛唐时期的复杂演变,颜料种类也逐渐增多,色彩更加的鲜明,丰富多彩了起来。

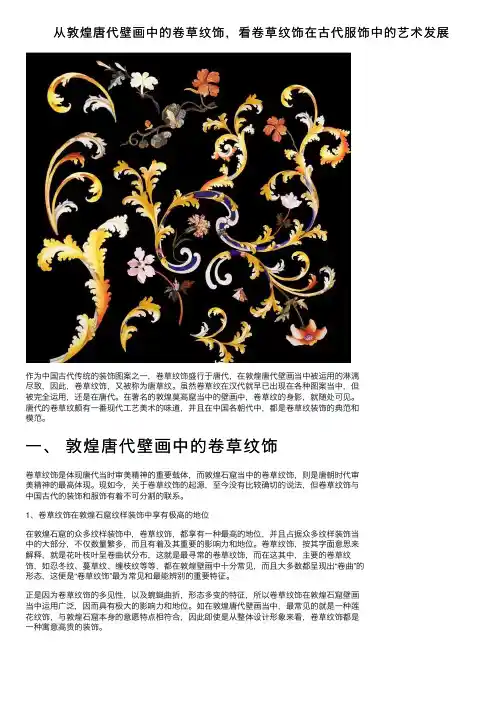

从敦煌唐代壁画中的卷草纹饰,看卷草纹饰在古代服饰中的艺术发展作为中国古代传统的装饰图案之⼀,卷草纹饰盛⾏于唐代,在敦煌唐代壁画当中被运⽤的淋漓尽致,因此,卷草纹饰,⼜被称为唐草纹。

虽然卷草纹在汉代就早已出现在各种图案当中,但被完全运⽤,还是在唐代。

在著名的敦煌莫⾼窟当中的壁画中,卷草纹的⾝影,就随处可见。

唐代的卷草纹颇有⼀番现代⼯艺美术的味道,并且在中国各朝代中,都是卷草纹装饰的典范和模范。

⼀、敦煌唐代壁画中的卷草纹饰卷草纹饰是体现唐代当时审美精神的重要载体,⽽敦煌⽯窟当中的卷草纹饰,则是唐朝时代审美精神的最⾼体现。

现如今,关于卷草纹饰的起源,⾄今没有⽐较确切的说法,但卷草纹饰与中国古代的装饰和服饰有着不可分割的联系。

1、卷草纹饰在敦煌⽯窟纹样装饰中享有极⾼的地位在敦煌⽯窟的众多纹样装饰中,卷草纹饰,都享有⼀种最⾼的地位,并且占据众多纹样装饰当中的⼤部分,不仅数量繁多,⽽且有着及其重要的影响⼒和地位。

卷草纹饰,按其字⾯意思来解释,就是花叶枝叶呈卷曲状分布,这就是最寻常的卷草纹饰,⽽在这其中,主要的卷草纹饰,如忍冬纹、蔓草纹、缠枝纹等等,都在敦煌壁画中⼗分常见,⽽且⼤多数都呈现出“卷曲”的形态,这便是“卷草纹饰”最为常见和最能辨别的重要特征。

正是因为卷草纹饰的多见性,以及蜿蜒曲折,形态多变的特征,所以卷草纹饰在敦煌⽯窟壁画当中运⽤⼴泛,因⽽具有极⼤的影响⼒和地位。

如在敦煌唐代壁画当中,最常见的就是⼀种莲花纹饰,与敦煌⽯窟本⾝的意愿特点相符合,因此即使是从整体设计形象来看,卷草纹饰都是⼀种寓意⾼贵的装饰。

2、卷草纹饰在敦煌⽯窟纹样装饰中起着统⼀风格的作⽤除了地位⾼之外,卷草纹饰,实际上在敦煌⽯窟纹样装饰中,起着⼀种统⼀风格的作⽤。

因为分布⼴泛,所以起着这统⼀风格的作⽤,也就不⾜为怪了。

因为卷草纹饰,是在敦煌⽯窟纹样装饰中运⽤的最多的⼀种局部元素,因此当众多的卷草局部纹饰结合在⼀起之时,就让整个敦煌⽯窟壁画,都成为了⼀种有机的整体,⾃然风格也就统⼀了起来。

莫高窟唐代维摩天女图像研究莫高窟唐代维摩天女图像研究莫高窟,位于中国甘肃省敦煌市境内的一处古代佛教艺术瑰宝,因其保存了大量壁画、彩塑而享有盛誉。

其中,维摩天女图像是莫高窟中流传至今的一种重要佛教雕塑形式。

这些图像呈现了唐代佛教艺术的独特风貌,其研究对于了解唐代佛教文化、艺术乃至社会发展具有重要意义。

在莫高窟中,维摩天女图像是以华丽而细腻的姿态展现在世人面前的。

这些图像通常以石雕形式呈现,多为奏乐、舞蹈和祭拜等动作形式,身穿华丽的仙袍,配以繁复的头饰和饰物。

她们的饰物中常出现蝴蝶、莲花等自然元素,寓意吉祥与美好。

维摩天女图像在唐代以及以后的艺术作品中,往往被描绘为仙女般的存在,是佛教信仰中的护法神,赐予信徒福祉和保佑。

首先,维摩天女图像的研究,可以从艺术角度探究唐代佛教艺术的发展和特征。

唐代是中国佛教艺术的鼎盛时期之一,它融汇了印度和中国的艺术元素,形成了独特的艺术风格。

维摩天女图像作为唐代佛教艺术中的代表之一,通过细致入微的雕刻和高度精湛的工艺,展示了当时艺术家们的造诣和表现能力。

同时,维摩天女图像的存在也反映了唐代社会对于佛教艺术的推崇和支持,可见佛教在当时社会中的地位和影响。

其次,维摩天女图像的研究有助于了解唐代佛教文化的内涵和特点。

唐代是佛教在中国发展最为繁荣的时期之一,佛教的思想和教义深入人心。

维摩天女作为护法神的形象,代表着佛教信徒对善良、慈悲和真理的追求。

通过研究维摩天女图像的风格和特点,可以深入探究唐代佛教文化中的信仰、仪式和价值观念,进一步理解当时人们对于宇宙存在、生命意义以及超越自我的追求。

最后,维摩天女图像的研究带给我们关于唐代社会的重要线索。

在唐代,佛教的兴盛与社会的变革、文化的繁荣密不可分。

维摩天女图像的描绘中,可以发现当时社会风貌、服饰流行以及宫廷文化的影响。

例如,图像中维摩天女的发型和头饰可以反映出唐代宫廷女性的时尚特点。

同时,莫高窟的存在也反映了当时敦煌地区的交通和文化交流的繁荣,对于了解当时社会的联系和交流具有重要价值。

敦煌研究1997年第3期敦煌唐代壁画中的卷草纹饰霍秀峰敦煌石窟中的装饰图案,如纽带,似桥梁,连接着石窟建筑,彩塑和壁画。

在长达一千多年的十余个朝代里,各以不同的风格和特点,装点着石窟的藻井、平綦、人字披、龛楣、龛沿、柱头,边框等。

还有塑像、佛像画、经变画里佛、菩萨等人物的衣饰、华盖、头光、背光、地毯以及器物用具上各种各样的花纹图案装饰,使得整个洞窟的内容成为一个灿烂辉煌、光彩夺目的艺术整体。

历史悠久的中国图案,为唐代石窟中的装饰纹样奠定了基础。

从许多出土的新石器时期的彩陶图案中,我们已能窥见对称、均衡、重复、连续,变化统一、动静结合的基本规律。

卷草纹由传统的云藻纹发展而来,花叶的基本形状是类似小钩叶的小云头纹样式。

商周时期这种云头纹应用很广,表现一种凝重、静止中的神秘和动荡。

战国时期又启其端,从出土的《宴乐铜壶》的边饰、针刻漆小圆盒的花纹等图案上可以看出云头纹已应用得十分巧妙。

汉代进一步规矩化,出现了波状线的基本组织。

南北朝时期佛教兴起,象征佛教坚忍不拔的忍冬纹,吸收了传统的云头纹、云藻纹的流动、卷曲,婉转延伸的基本形式,创造出以植物枝叶为主体的新的装饰纹样。

发展到了隋唐结合花形出现,卷草纹越来越走向成熟,在许多出土的唐代墓葬中就可以看到,已有大量的由云头纹转化而来的卷草纹样充实其上了。

由此可以看出唐代卷草纹饰与早期传统图案纹饰的承启关系。

敦煌石窟里,唐代的装饰图案概括起来有:藻井、头光、背光、花边以及人物服饰图案等。

而构成这些图案的纹饰形象则有,统称为卷草纹的如卷瓣莲花纹、缠枝石榴纹,波状茶花纹、百花卷草纹、忍冬纹、葡萄纹等,还有连续团花纹折枝花卉、三兔追逐、双龙戏珠、团龙、对凤、灵鸟、卷云、火焰、连珠、几何纹等,严密繁杂,丰富精致,多样而有生气。

其观赏性、多样性远胜于前代,色彩也更趋丰富,金碧辉煌,鲜艳夺目。

装饰图案不仅把壁画和塑像中的人物装点得更加真实富丽,而且对于整个洞窟建筑格式,壁画的整体布局有着重要的联系作用。

唐代舞蹈服饰对敦煌壁画中“飞天”形象的影响[摘要] 对于中国人来说,飞天有着特殊的含义:她寓意着吉祥如意,是美好的化身。

唐代是中国艺术史上一个十分重要的年代,飞天绘画艺术达到了顶峰。

同时,唐代也是舞蹈艺术的巅峰期。

本文分析了唐代的飞天形象,在经历了若干年代的发展,飞天形象的逐渐中国化以及在形象上唐代舞蹈服饰对其的影响。

[关键词] 舞蹈服饰敦煌飞天飞天最早起源于印度,在中国有着很深的影响。

她在佛教造型艺术中逐步兴起,几乎遍布我国各个朝代、各个地方的石窟寺庙中,受到了从古至今人们的追捧和喜爱。

敦煌研究院院长段文杰先生曾说:“敦煌飞天,以歌舞伎为蓝本。

歌舞化是敦煌飞天完全中国化的标志之一。

飞天挥舞的彩带,飞天飘拽的长裙,飞天散花的手势,飞天跳跃的姿态,都是古代舞蹈演员舞姿的再现。

”唐代是我国敦煌飞天艺术的繁荣时期,同时也是舞蹈艺术的兴旺期。

唐代舞蹈艺术既有传统的中原舞蹈,又有各个少数民族的舞蹈,甚至还有异域的舞蹈。

各种舞蹈不同的服饰和姿态动作对于飞天的形象特征都有着直接的关系。

造型、色彩和质料是服饰文化研究的三大要素。

研究舞蹈服饰对飞天形象的影响需要从三个方面入手。

一、造型因素的影响1.妆容唐代舞女进行表演之前都会经过认真的化妆,面部涂脂抹粉,以洁白为美。

唐代诗人刘禹锡的《和乐天柘枝》中曾描述到“玉面添娇舞态奢”,就是描述舞女在柘枝舞表演时的脸部白嫩状态。

如莫高窟112窟中的伎乐图,画中飞天的皮肤白如凝脂。

中唐以后,舞伎中流行把眉毛画得很浓,徐凝在《宫中曲二首》中写到:“一日新妆抛旧样,六宫争画黑烟眉。

”有的舞伎还在两眉之间画着美丽的花钿图案。

2.发型发型是服饰文化的重要组成部分,唐代妇女很重视发型,富有创新性,特色鲜明。

比较常见的有高髻、花髻、倭坠髻、坠马髻、闹扫妆髻、鬟等发型。

唐代舞女的发式与其它时期相比,更突出多变、新奇的创新性。

其中,花髻是一种将鲜花插于发髻上作为装饰的束发方式,唐代人认为牡丹是花中之王,所以妇女常插牡丹花于发髻上,象征着富贵和妖娆。

唐代敦煌卷草纹装饰特征研究及其在服装设计中的应用唐代是中国历史上艺术繁荣的时期之一,而敦煌壁画作为唐代艺术的重要表现形式之一,对于研究唐代装饰特征有着重要的意义。

其中,卷草纹是敦煌壁画中常见的装饰元素之一,它具有独特的艺术魅力,并且在现代服装设计中有着广泛的应用。

敦煌卷草纹装饰特征主要表现在以下几个方面。

首先,卷草纹具有曲线优美的特点,线条流畅、富有变化,给人一种舒展开阔的感觉。

其次,卷草纹的构图丰富多样,既有整体的大面积卷草纹装饰,又有局部的点缀装饰,使整个装饰效果更加丰富多彩。

再次,卷草纹的线条精细而细腻,通过不同的线条粗细、密度变化,形成层次感和立体感,使装饰更加生动有趣。

最后,卷草纹的色彩丰富多样,既有鲜艳明亮的色彩,又有淡雅柔和的色彩,使整个装饰更加丰富多样。

敦煌卷草纹的独特美感使其在现代服装设计中得到了广泛的应用。

首先,卷草纹可以作为服装的主要装饰元素,通过在服装上绘制卷草纹图案,使服装更加具有艺术感和独特性。

其次,卷草纹可以作为服装的点缀装饰,通过在领口、袖口等局部位置添加卷草纹图案,使整个服装更加精致和立体。

再次,卷草纹可以作为面料的图案设计,通过在面料上印花或刺绣卷草纹图案,使面料更加独特和有趣。

最后,卷草纹可以作为服装配饰的设计元素,如手袋、鞋子等,通过在配饰上添加卷草纹图案,使整个造型更加协调和精致。

总的来说,唐代敦煌卷草纹装饰具有独特的特征,包括曲线优美、构图丰富、线条精细、色彩丰富等。

这些特征使得敦煌卷草纹在现代服装设计中得到广泛应用,可以作为服装的主要装饰元素、点缀装饰、面料图案设计以及服装配饰的设计元素。

通过对唐代敦煌卷草纹装饰特征的研究和应用,可以丰富现代服装设计的艺术表现形式,使服装更加具有独特性和艺术性。

区域治理综合信息敦煌莫高窟唐代壁画构图研究夏天明湖南工艺美术职业学院,湖南 益阳 413000摘要:本文主要介绍了唐代敦煌壁画的实际考察与采风,在分析敦煌壁画的创作思想、绘画特点以及艺术表现形式的基础上,探究敦煌画像构图特点及表现形式,长卷构图、长方形构图、三联式构图和立体藻井构图为现代构图提供灵感与可供借鉴的艺术表现形式。

关键词:敦煌莫高窟;唐代壁画;构图中国人物画在唐代时已经历了它的一个灿烂辉煌的时期,它们无论从内容上还是从形式上都已十分完善和成熟。

一、敦煌莫高窟壁画的造型特点通过观察和研究可以看到敦煌莫高窟的壁画。

夸张和扭曲主要反映在壁画中的各种动物,人物和植物的图像中。

随着朝代的取代,美学也发生了变化。

敦煌莫高窟壁画的变形较为夸张和明显。

在隋唐时期,三维比前期强烈。

第272洞壁画中的飞行形状也是夸张变形的代表。

他们身材矮小,身体裸露,身穿长裙,手臂环绕着双肩。

敦煌的莫高窟壁画也采用了现实的景观造型技术。

敦煌莫高窟壁画以凹凸法和污迹法应用于山水画中。

但是,大多数违规行为都是用来体现景观的。

立体逼真,从观赏效果来看,敦煌莫高窟的山水壁画雄伟壮丽,气势恢宏,现实而美丽,绝不逊色于著名的山水画作品。

二、敦煌莫高窟唐代壁画构图1长卷构图唐代莫高窟第148窟是一座完全转化为涅ana的洞穴。

洞穴主室的形状是一个水平的长方形,也被称为Nirvana洞穴。

涅S佛经是大乘佛教的流行经典。

佛教认为涅to是一个崇高的境界,因此敦煌莫高窟的许多壁画都描绘了佛经。

在洞穴148的主房间里,佛像上有一张1.4米高的佛像,上面有一幅14.4米长的佛像释迦牟尼佛像。

周围有73名佛弟子。

后墙和两侧墙上绘有大型涅paintings绘画。

壁画高约2.5米,全长23米。

单就面积而言,这可能是现有世界中涅磐的最大变化。

卷轴内容丰富,人物细腻生动。

每个情节描绘了许多人物,并绘制了景观,如风景,城堡和道路,这增加了图片的真实感。

特别是景观树的描绘反映了唐代绿色山水画的成果,是艺术史上的一件重要工作。

摘要飞天不仅是中国的同时也是世界的,在整个敦煌莫高窟的发展过程中,飞天都是一个不可或缺的元素。

而飞天在不同的时期,不同的朝代,都会以不同的形式出现在世人面前,这不光是由佛教艺术的发展所决定,它同时会取决于当时的文化背景,政治背景。

关键词敦煌飞天文化时期发展也许是因为我出身在酒泉,对于“飞天”我有着一种特殊的感情,也许是因为飞天的故乡在酒泉,所以每当提及飞天在我心里自豪的感觉总是油然而生,在我学习绘画的过程中飞天也总是被恩师所提及。

让我所折服的不仅是那些优美的线条,更多的是她那种神奇的文化以及曲折的命运。

在佛教中把空中飞行的天神称为飞天。

飞天多画在佛教石窟壁画中,而在道教中把羽化升天的神话人物称为“仙”,把能在空中飞行的天神称为飞仙,道教中的飞仙多画在墓室壁画中,象征着墓室主人的灵魂能羽化升天。

汉明帝永平七年(公元64年)派遣使者十二人前往西域访求佛法。

公元67佛教传入中国后,与中国的道教交流融合。

在佛教传入中国不久的魏晋南北朝时,曾经把壁画中的飞天称为飞仙,或者是飞天、飞仙不分。

后业随着佛教在中国的深入发展,佛教的飞天、道教的飞仙虽然在艺术形象上互相融合,但在名称上,只把佛教石窟壁画中的空中飞行的天神称为飞天。

敦煌飞天是莫高窟的象征,是敦煌艺术的标志,是不朽的艺术品。

只要看到优美的飞天,人们就会想到敦煌莫高窟艺术。

敦煌莫高窟492个洞窟中,几乎每窟画有飞天,总计4500余身。

其数量之多,可以说敦煌莫高窟是全世界和中国佛教石窟寺庙中,保存飞天最多的石窟。

莫高窟现存有壁画和雕塑的492个石窟,大体可分为四个时期:北朝、隋唐、五代和宋、西夏和元。

这些飞天形象拥有千变万化的姿态,画在洞窟内较高的壁画上,如窟顶藻井图案的四角、藻井中心部分、藻井垂幔的四周、佛龛顶部、佛说法图上方、佛故事画上方和窟壁上部周边。

飞天飘游在西方净土上空、穿行在楼阁门扇窗框间和佛说法的背光中,虽然它在敦煌莫高窟中不是主体但是它的文化内容以足以让我们所折服。