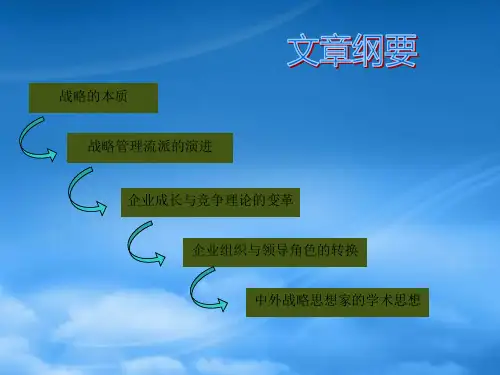

战略管理思想范式的演进

- 格式:ppt

- 大小:456.50 KB

- 文档页数:25

59《商场现代化》2006年5月(中旬刊)总第467期20世纪80年代以来,伴随着全球化、信息化与知识化的浪潮风起云涌,全球经济环境剧烈变化,原有规则与平衡被破坏,新规则正在形成。

动态复杂性的环境下日益演绎着融合、分拆、兼并的案例,市场范围被重新界定,国界划分市场的原则也被全球化的浪潮淹没,政府放松管制,促进企业经营环境的自由发展,科层组织结构中管理的模式化、程序化逐步为柔性生产组织的弹性管理、虚拟化替代,普遍规范与统一标准在世界范围内发挥作用,经济运行规则趋于全球一致。

宏观环境的剧烈变化,意味着微观环境与组织个体的重构,动态环境以全球化、信息化和知识化为媒介,不断地改变着市场结构和企业间的竞争格局,改变着企业的资源观念,同时也改变了企业组织结构、组织反应速度和价值创造过程。

在这种背景下,对企业在动态复杂环境中如何确立目标以及有效的实现目标的战略管理应时而生。

因此,只有理解动态环境的整体影响作用,才能更好地理解企业战略管理范式的内涵。

一、战略管理范式的形成与发展“范式”一词出自科学史学家托马斯・库恩。

但范式的概念早已远远超过其字面涵义,被广泛地用来描述一种模式、一种框架、一种思维方式或是一种理解现实的体系。

面对动态复杂环境,企业管理由适应静态环境的传统科学管理范式向现代企业管理的战略范式演进与转变。

而基于突变论、协同论和耗散结构论的复杂性科学为战略管理的形成提供依据与思想。

正如申德尔指出的,今天的世界更具动态性;事物之间的联系的非线形凸显;所有的组织都是一个复杂的适应性系统,是自我组织的,系统反馈与“蝴蝶效应”是存在的;混沌与有序共生,组织既可能相对静止,也可能处于混沌的边缘,或者消失灭亡。

这些组织特征连同企业边界的多种变动,以及产业、行业乃至市场的日益融合,企业的制造模式由工业时代的大规模生产向大规模定制转变,构成了企业战略管理范式形成与发育的沃土。

1.战略管理范式的形成1962年钱德勒在其著作《战略与结构》中提出企业的经营战略要适应环境的变化,与此同时,企业的组织结构安排必须跟随企业战略变化的需要而改变。

战略管理理论(Strategic Management Theory)产生的背景战略管理理论起源于20世纪的美国,它萌芽于20年代,形成于60年代,在70年代得到大发展,80年代受到冷落,90年代又重新受到重视。

从战略管理理论发展的冷热变化这个过程来看,人们对战略管理的认识经历了一个比较曲折的过程。

其背景原因主要在于50、60年代,二战后的美国经济上出现了空前的繁荣,随之而来的则是竞争的加剧。

到了70年代,国际上政治、经济又出现了动荡,企业生存和发展越来越艰难。

在这种新的竞争环境下,企业深切地感到,以前那种低价格必胜的原则必须改变了,已经不适应新情况的发展了。

要获得持续的生存和发展,企业必须从战略的高度思考问题。

随着部分企业多角化经营的成功(产品多样化,市场多样化,投资区域多样化等),一些企业家认为应该走向多角化经营这样的“战略之路”保护自己。

但是,到了80年代,“软化热”、“优势热”导致“战略热”降温,加之分析性战略方法使一些企业陷入财务型经营,部分企业战略应用不当导致失败等原因,战略管理理论一度受到冷落。

然而,到了90年代的时候,人们又开始反思战略管理理论,因为他们发现许多企业7到8年就倒闭了,许多产业都成了短命产业。

追其缘由,短命的根源在于缺乏战略管理,缺少长远发展的[[战略规划]。

[编辑]主要理论观点什么是战略管理呢?战略一词原来是军事术语。

《中国大百科全书》中的解释是:战略是指导战争全局的方略。

英语中战略叫“strategy”,在《简明不列颠百科全书》中的解释是:在战争中利用军事手段达到战争目的的科学和艺术。

1965年,美国著名的战略学家安索夫在其著作《企业战略》一书中开始使用战略管理一词,将战略从军事领域拓展至经济管理活动。

对于战略管理的看法有两大学派,行业结构资源学派和内部资源学派。

管理大师明茨伯格将战略管理划分为十个学派:设计学派、计划学派、定位学派、企业家学派、认识学派、学习学派、权力学派、文化学派、环境学派、结构学派。

战略管理的演进与发展趋势集团档案编码:[YTTR-YTPT28-YTNTL98-UYTYNN08]战略管理的演进与发展趋势【内容提要】战略管理是现代企业管理的最高层次与首要任务,在企业的经营过程起着指针的作用,因此,战略理论的研究有着重要的意义。

本文在回顾战略理论研究演进过程的基础上,探讨了战略理论研究的现状及存在的问题,指出战略研究与经济理论及其它相关学科的渗透与交融,以及研究方法上多种理论的有效整合是它的未来研究趋势。

管理科学有三个层次:管理基础、职能管理、战略管理〔1〕。

显然,战略管理是现代企业管理的最高层次与首要任务,在企业的经营过程起着指针的作用。

尤其是在当今市场环境变幻莫测,竞争日益激烈的情况下,如何制定正确的战略并有效地实施和控制,以便获得持续的竞争优势,是摆在每一个企业面前的一个严峻问题。

有关战略研究的论着是十分丰富的,但给人莫衷一是的感觉,尤其是当前战略管理研究的现状及今后的发展方向,更是人们所关注的问题。

人们需要的是对战略理论的演进过程与现状有一个比较系统而全面的了解,对其发展方向有一个比较清晰的认识。

本文正是基于这个目的,系统地回顾了战略管理理论研究的演进过程,讨论了它的现状、存在的若干问题以及今后的发展趋势。

1 战略管理理论研究演进过程的简要回顾现代意义上的战略管理思想,最早出现在美国经济学家巴纳德的代表作《经理的职能》一书中(1938年),巴纳德运用战略的思想对企业诸因素以及它们之间的相互影响进行了分析,首开企业经营战略研究之先河。

1962年,美国经营史学家钱德勒发表了《战略与结构:工业企业史的考证》。

尽管他没有对企业战略本身进行具体分析,但却为企业战略管理研究开辟了道路、奠定了基础。

据此,我们可以认为自30年代末期至60年代初期是企业战略管理研究的萌芽期。

从60年代中期到70年代初期,是战略理论研究的奠基期。

在这一阶段中,战略研究主要集中在战略的概念与构成要素等理论问题上。

战略管理思想的演进第一节战略研究的历程 (3)一、1960年代战略规划理论诞生 (4)(一)系统战略理论的诞生 (4)(二)经验曲线等实证规律的发现 (5)二、1970年代转向研究导向:环境适应理论横行 (6)三、1980年代的产业组织理论与通用战略研究 (7)(一)市场结构与经营业绩关系的研究 (7)(二)通用战略与竞争优势 (8)(三)战略过程与动态战略 (8)四、1990年代资源基础论与核心能力说流行 (9)(一)资源基础论与核心能力理论 (9)(二)战略创新 (11)五、学派分野 (12)第二节战略规划学派的思想 (14)一、基本概念 (14)概念 (15)内容与分类 (15)二、战略规划的本质:资源与机会的匹配 (16)思想渊源与演变 (16)修正与发展 (17)迈尔斯、斯诺和哈萨德等人的观点 (19)三、代表性分析工具 (20)(一)SWOT分析 (20)(二)波士顿矩阵 (21)(三)SPACE矩阵 (23)四、战略规划的悖论与批判 (24)(一)、战略规划的悖论 (24)(二)、明茨伯格对战略规划的批判 (26)第三节环境适应学派:逻辑改良主义 (27)环境的不确定性 (27)(一)、战略规划衰落的根源 (27)(二)、安索夫的环境变化分类与对策组合 (28)逻辑改良主义思想 (28)自然选择论与适应进化论 (29)(二)逻辑改良主义 (31)(三)学习模型 (32)(四)愿景论 (33)三、试错性的分析工具 (34)1、SMFA法 (35)2、战略不确定性评估矩阵 (35)3、脚本分析 (36)四、逻辑改良主义的局限 (37)第四节产业组织学派:市场结构决定论 (38)一、市场结构决定企业绩效 (38)(一)、古典战略的核心思想 (38)(二)、产业组织学派诞生的背景 (38)二、S-C-P与PIMS (39)(一)理论假设 (39)(二)梅森—贝恩—谢勒的结构—行为—绩效(SCP)分析构架 (40)(三)PIMS (43)三、波特的战略思想 (45)(一)通用竞争战略 (45)(二)波特的多元化成长理论 (46)(三)进入壁垒与移动壁垒 (46)(四)动态战略理论 (47)(一)、五力模型 (48)(二)价值链 (49)(三)行业成功关键因素 (49)五、局限与评价 (50)(一)行业集中度与利润率或价格的关系 (50)(二)战略选择不能脚踏两只船 (51)(三)企业赢利性主要是市场结构等外部因素决定还是内部资源与能力决定? (51)第五节资源基础论与核心竞争力理论 (52)一、行业结构决定论的终结 (52)(一)归核化的出现 (53)(二)波特理论的窘境 (53)二、从企业内部寻找成功因素 (54)(一)视角的转换 (54)(二)基本假设 (55)三、资源与能力决定论 (55)(一)资源 (55)(二)经济租与不可模仿性 (56)(三)资源基础论经典著作的思想概述 (57)(四)核心竞争力理论 (61)四、资源基础论的局限 (63)我们在《关于战略的基础概念》一文中已经简单地了解了关于战略管理思想发展的历史。