2015届高三语文检测案:祭十二郎诗词鉴赏之人物形象(1)

- 格式:doc

- 大小:38.00 KB

- 文档页数:2

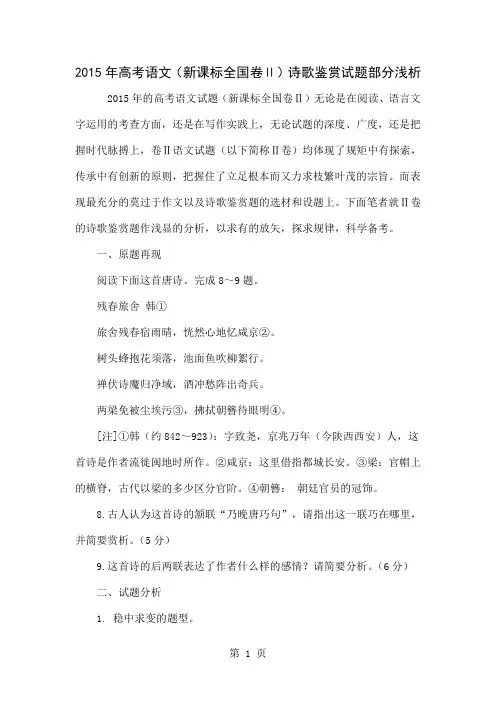

2015年高考语文(新课标全国卷Ⅱ)诗歌鉴赏试题部分浅析2015年的高考语文试题(新课标全国卷Ⅱ)无论是在阅读、语言文字运用的考查方面,还是在写作实践上,无论试题的深度、广度,还是把握时代脉搏上,卷Ⅱ语文试题(以下简称Ⅱ卷)均体现了规矩中有探索,传承中有创新的原则,把握住了立足根本而又力求枝繁叶茂的宗旨。

而表现最充分的莫过于作文以及诗歌鉴赏题的选材和设题上。

下面笔者就Ⅱ卷的诗歌鉴赏题作浅显的分析,以求有的放矢,探求规律,科学备考。

一、原题再现阅读下面这首唐诗。

完成8~9题。

残春旅舍韩①旅舍残春宿雨晴,恍然心地忆咸京②。

树头蜂抱花须落,池面鱼吹柳絮行。

禅伏诗魔归净域,酒冲愁阵出奇兵。

两梁免被尘埃污③,拂拭朝簪待眼明④。

[注]①韩(约842~923):字致尧,京兆万年(今陕西西安)人,这首诗是作者流徙闽地时所作。

②咸京:这里借指都城长安。

③梁:官帽上的横脊,古代以梁的多少区分官阶。

④朝簪:朝廷官员的冠饰。

8.古人认为这首诗的颔联“乃晚唐巧句”,请指出这一联巧在哪里,并简要赏析。

(5分)9.这首诗的后两联表达了作者什么样的感情?请简要分析。

(6分)二、试题分析1. 稳中求变的题型。

今年Ⅱ卷的诗歌鉴赏题沿用了以往的题量(2道)与分值(11分)的模式,甚至考点也与去年相同,即仍重点考查对诗歌情感(主题)的理解和对表达技巧的分析。

考查的既是诗歌鉴赏的根本,又是《2015年高考语文新课标考试大纲》的要求,即鉴赏文学作品的形象、语言和表达技巧;评价诗歌的思想内容和作者的观点态度更是重中之重。

因为理解诗歌最重要的是能把握其所发之真情,鉴赏诗歌最重要的是能分析出诗人表情达意的方法,即表达技巧。

如此考查,应是命题者的初衷。

而且与今年其他省市该题中多见的“形象赏析题”相比,虽然形象类也是考查重点,但笔者认为Ⅱ卷考得更为根本。

如此,在今后的备考中,自然仍应把理解诗歌情感放在首位;其次,学会分析表达技巧;当然,诗歌形象(人物、景物)也不能搁置一旁。

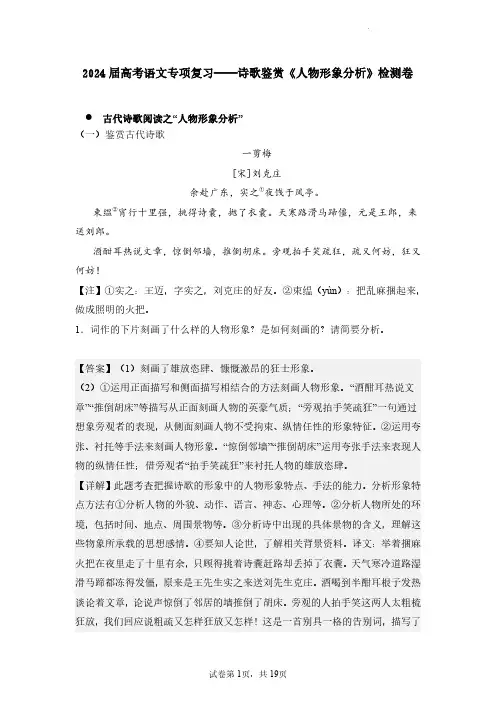

2024届高考语文专项复习——诗歌鉴赏《人物形象分析》检测卷古代诗歌阅读之“人物形象分析”(一)鉴赏古代诗歌一剪梅[宋]刘克庄余赴广东,实之①夜饯于风亭。

束缊②宵行十里强,挑得诗囊,抛了衣囊。

天寒路滑马蹄僵,元是王郎,来送刘郎。

酒酣耳热说文章,惊倒邻墙,推倒胡床。

旁观拍手笑疏狂,疏又何妨,狂又何妨!【注】①实之:王迈,字实之,刘克庄的好友。

②束缊(yùn):把乱麻捆起来,做成照明的火把。

1.词作的下片刻画了什么样的人物形象?是如何刻画的?请简要分析。

【答案】(1)刻画了雄放恣肆、慷慨激昂的狂士形象。

(2)①运用正面描写和侧面描写相结合的方法刻画人物形象。

“酒酣耳热说文章”“推倒胡床”等描写从正面刻画人物的英豪气质;“旁观拍手笑疏狂”一句通过想象旁观者的表现,从侧面刻画人物不受拘束、纵情任性的形象特征。

②运用夸张、衬托等手法来刻画人物形象。

“惊倒邻墙”“推倒胡床”运用夸张手法来表现人物的纵情任性;借旁观者“拍手笑疏狂”来衬托人物的雄放恣肆。

【详解】此题考查把握诗歌的形象中的人物形象特点、手法的能力。

分析形象特点方法有①分析人物的外貌、动作、语言、神态、心理等。

②分析人物所处的环境,包括时间、地点、周围景物等。

③分析诗中出现的具体景物的含义,理解这些物象所承载的思想感情。

④要知人论世,了解相关背景资料。

译文:举着捆麻火把在夜里走了十里有余,只顾得挑着诗囊赶路却丢掉了衣囊。

天气寒冷道路湿滑马蹄都冻得发僵,原来是王先生实之来送刘先生克庄。

酒喝到半酣耳根子发热谈论着文章,论说声惊倒了邻居的墙推倒了胡床。

旁观的人拍手笑这两人太粗梳狂放,我们回应说粗疏又怎样狂放又怎样!这是一首别具一格的告别词,描写了两位饱受压抑而又不甘屈服的狂士的离别,上片写临行前的情景,下片写饯别情景。

此词所写的饯别场面,被装点得很像一出动人的独幕剧。

“酒酣耳热说文章”“旁观拍手笑疏狂”写出了一个狂放不羁、慷慨激昂的形象,“酒酣耳热说文章”写的是神态,正面蟹醋狂士的形象,“惊倒邻墙,推倒胡床”这是侧面展示狂士的纵情任性,从而突出人物的狂妄不羁的性格特点。

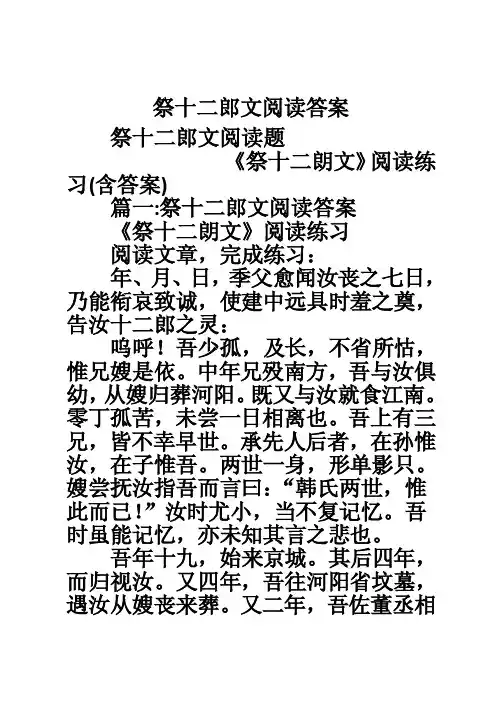

祭十二郎文阅读答案祭十二郎文阅读题《祭十二朗文》阅读练习(含答案)篇一:祭十二郎文阅读答案《祭十二朗文》阅读练习阅读文章,完成练习:年、月、日,季父愈闻汝丧之七日,乃能衔哀致诚,使建中远具时羞之奠,告汝十二郎之灵:呜呼!吾少孤,及长,不省所怙,惟兄嫂是依。

中年兄殁南方,吾与汝俱幼,从嫂归葬河阳。

既又与汝就食江南。

零丁孤苦,未尝一日相离也。

吾上有三兄,皆不幸早世。

承先人后者,在孙惟汝,在子惟吾。

两世一身,形单影只。

嫂尝抚汝指吾而言曰:“韩氏两世,惟此而已!”汝时尤小,当不复记忆。

吾时虽能记忆,亦未知其言之悲也。

吾年十九,始来京城。

其后四年,而归视汝。

又四年,吾往河阳省坟墓,遇汝从嫂丧来葬。

又二年,吾佐董丞相于汴州,汝来省吾。

止一岁,请归取其孥。

明年,丞相薨。

吾去汴州,汝不果来。

是年,吾佐戎徐州,使取汝者始行,吾又罢去,汝又不果来。

吾念汝从于东,东亦客也,不可以久。

图久远者,莫如西归,将成家而致汝。

呜呼!孰谓汝遽去吾而殁乎!吾与汝俱少年,以为虽暂相别,终当久相与处,故舍汝而旅食京师,以求斗斛之禄。

诚知其如此,虽万乘之公相,吾不以一日辍汝而就也。

去年,孟东野往。

吾书与汝曰:“吾年未四十,而视茫茫,而发苍苍,而齿牙动摇。

念诸父与诸兄,皆康强而早逝。

如吾之衰者,其能久存乎?吾不可去,汝不肯来,恐旦暮死,而汝抱无涯之戚也!”孰谓少者殁而长者存,强者夭而病者全乎!呜呼!其信然邪?其梦邪?其传之非其真邪?信也,吾兄之盛德而夭其嗣乎?汝之纯明而不克蒙其泽乎?少者、强者而夭殁,长者、衰者而存全乎?未可以为信也!梦也,传之非其真也,东野之书,耿兰之报,何为而在吾侧也?呜呼!其信然矣!吾兄之盛德而夭其嗣矣!汝之纯明宜业其家者,不克蒙其泽矣!所谓天者诚难测,而神者诚难明矣!所谓理者不可推,而寿者不可知矣!虽然,吾自今年来,苍苍者或化而为白矣,动摇者或脱而落矣。

毛血日益衰,志气日益微,几何不从汝而死也。

死而有知,其几何离;其无知,悲不几时,而不悲者无穷期矣。

2015高三二轮复习讲练测【新课标版语文】(时间:120分钟,分值:120分)班级学号得分1.(15届山东聊城一中高三10月月考)阅读下面这首词,回答问题。

(8分)鹊踏枝过人家废园作[清]龚自珍①漠漠春芜春不住,藤刺牵衣,碍却行人路。

偏是无情偏解舞,蒙蒙扑面皆尺絮。

绣院深沈谁是主?一朵孤花,墙角明如许!莫怨无人来折枝,花开不合阳春暮。

【注】①自幼博通多才的龚自珍,嘉庆十五年(1810)应顺天乡试竟只中了副榜,三年后再试又落榜,这阕《鹊踏枝》就写于这一时期。

⑴这首词主要采用了什么表现手法?体现了诗人怎样的情怀?(4分)⑵请评析“孤花”这一艺术形象。

(4分)2.(15届河南、河北、山西三省9月联考)阅读下面这首宋词,完成后面题。

(8分)诉衷情令·长安怀古康与之阿房废止汉荒丘,狐兔又群游。

豪华尽成春梦,留下古今愁。

君莫上,古原头,泪难收。

夕阳西下,塞雁南飞,渭水东流。

【注】康与之,北宋末年南宋初期词人,此词作于词人南渡之前。

⑴“夕阳西下,塞雁南飞,渭水东流”描绘了怎样的景象?有什么作用?(4分)⑵词的上片抒发了词人怎样的感情?如何抒发的?请结合注释简要阐述。

(4分)3.(15届江西六校联考)阅读下面一首清诗,按要求回答问题。

(8分)自湘东驿遵陆至芦溪①(清)査慎行黄花古渡接芦溪,行过萍乡路渐低。

吠犬鸣鸡村远近,乳鹅新鸭岸东西。

丝缫②细雨沾衣润,刀剪良苗出水齐。

犹与湖南风土近,春深无处不耕犁。

【注释】①“湘东驿”,即是湖南东部的黄花渡。

“芦溪”,清朝时的一个镇子,位于江西萍乡东部。

②缫,煮茧抽丝。

丝缫,即蚕丝。

⑴本诗颔联的写景主要采用了什么手法?请简要分析。

(4分)⑵全诗写出了芦溪什么样的特点?表达了诗人怎样的思想感情?(4分)4.(15届河北石家庄二中8月考试)阅读诗歌,完成后面问题。

(8分)四时田园杂兴宋·范成大昼出耘田夜绩麻,村庄儿女各当家。

童孙未解供耕织,也傍桑阴学种瓜。

⑴“儿女各当家”指。

祭十二郎文导学案答案【文本一】:1. 祭十二郎文属于我国传统的楚文化遗产,被誉为“中国第一吊人文献”。

这篇文章的主题是哀思,情感表达的目的在于缅怀逝去的爱子,并通过表达父亲对儿子的眷恋之情,强调了家族的重要性和亲情的珍贵。

文章以其真挚的情感、独特的文学表现方式和较高的艺术价值,成为中国古代楚地较具代表性的文学作品之一。

2. 文章主要通过描述父亲祭十二郎的情景,勾勒了父亲因为十二郎的离去而深深伤感、悲痛的心情。

通过赞美十二郎贤德品行,回忆他的美好一生,再现十二郎生前的形象和品质,可以感受到父亲对十二郎的深切怀念和无限眷恋。

这种父子之间的互相爱戴和深厚的家国情怀,使得文章蕴含了浓厚的亲情和民族感情。

【文本二】:1. 该文从文字、艺术、历史等多个角度展现了中国古代文学的魅力。

首先,在文本中运用了大量辞藻和修辞手法,透过细腻的描写和鲜活的形象,使读者感受到作者对十二郎生前的赞美和眷恋之情。

其次,以写实主义的手法真实再现了古代楚地人民的生活风貌和家族情感。

2. 从艺术性上看,文章采用了楚辞诗歌的形式,辞藻华丽、意境深远,具有浓厚的文学气息。

文中所抒发的情感真挚、哀怨,引人深思。

另外,祭十二郎文也反映了当时社会政治、风俗习惯、道德伦理等方面的特点,对研究楚国历史和文化有着重要的参考价值。

【文本三】:1. 通过祭十二郎文,我们可以窥见古代楚地文化的独特魅力,理解古代楚人对生死、家国、人生价值等问题的思考与表达。

这种情感传达方式和生活态度,对今人的思想启迪和情感震荡,具有积极的影响。

2. 祭十二郎文以伤感的主题、震撼的情感表达和独特的艺术形式,深深打动并感染着读者。

这篇文献激发出人们内心最深处的情感共鸣,引起人们对亲情、人生、家族的深刻思考,将一种象征性的美感、文化记忆传递和延续下去。

综上所述,祭十二郎文是中国古代文学珍品之一,它体现出丰富的情感和深刻的文化内涵,对于抒发情感、传承文化、弘扬家国情怀具有重要意义。

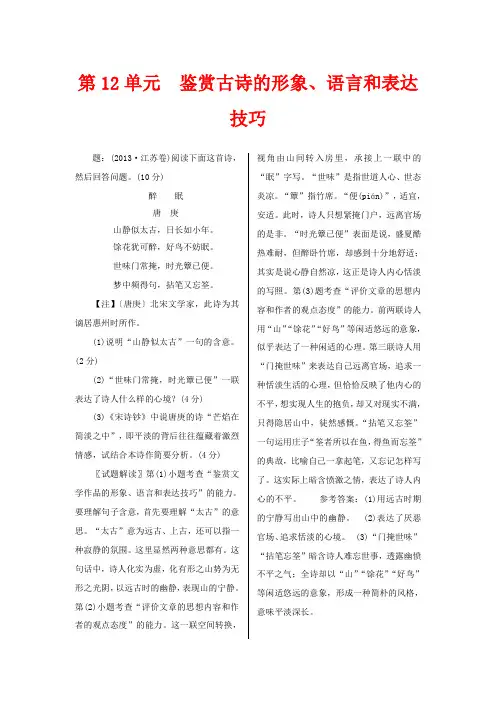

第12单元鉴赏古诗的形象、语言和表达技巧题:(2013·江苏卷)阅读下面这首诗,然后回答问题。

(10分)醉眠唐庚山静似太古,日长如小年。

馀花犹可醉,好鸟不妨眠。

世味门常掩,时光簟已便。

梦中频得句,拈笔又忘筌。

【注】〔唐庚〕北宋文学家,此诗为其谪居惠州时所作。

(1)说明“山静似太古”一句的含意。

(2分)(2)“世味门常掩,时光簟已便”一联表达了诗人什么样的心境?(4分)(3)《宋诗钞》中说唐庚的诗“芒焰在简淡之中”,即平淡的背后往往蕴藏着激烈情感,试结合本诗作简要分析。

(4分) 〖试题解读〗第(1)小题考查“鉴赏文学作品的形象、语言和表达技巧”的能力。

要理解句子含意,首先要理解“太古”的意思。

“太古”意为远古、上古,还可以指一种寂静的氛围。

这里显然两种意思都有。

这句话中,诗人化实为虚,化有形之山势为无形之光阴,以远古时的幽静,表现山的宁静。

第(2)小题考查“评价文章的思想内容和作者的观点态度”的能力。

这一联空间转换,视角由山间转入房里,承接上一联中的“眠”字写。

“世味”是指世道人心、世态炎凉。

“簟”指竹席。

“便(pián)”,适宜,安适。

此时,诗人只想紧掩门户,远离官场的是非。

“时光簟已便”表面是说,盛夏酷热难耐,但醉卧竹席,却感到十分地舒适;其实是说心静自然凉,这正是诗人内心恬淡的写照。

第(3)题考查“评价文章的思想内容和作者的观点态度”的能力。

前两联诗人用“山”“馀花”“好鸟”等闲适悠远的意象,似乎表达了一种闲适的心理。

第三联诗人用“门掩世味”来表达自己远离官场,追求一种恬淡生活的心理,但恰恰反映了他内心的不平,想实现人生的抱负,却又对现实不满,只得隐居山中,徒然感慨。

“拈笔又忘筌”一句运用庄子“筌者所以在鱼,得鱼而忘筌”的典故,比喻自己一拿起笔,又忘记怎样写了。

这实际上暗含愤激之情,表达了诗人内心的不平。

参考答案:(1)用远古时期的宁静写出山中的幽静。

(2)表达了厌恶官场、追求恬淡的心境。

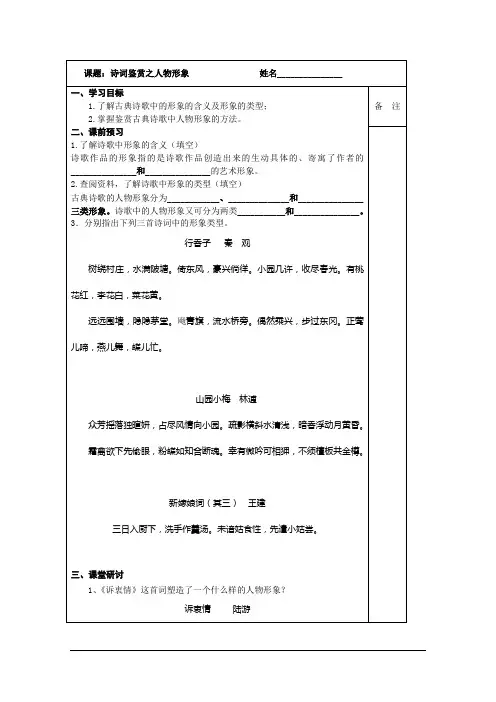

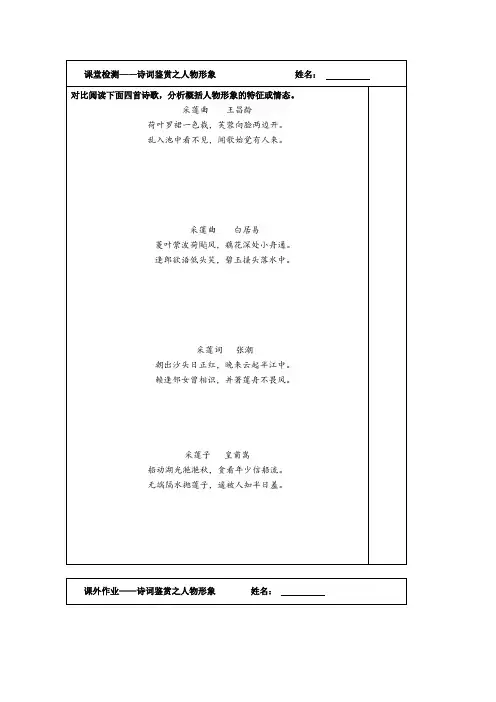

2015年高考语文古代诗歌鉴赏——人物形象整理:窦慧杰时间:2014、10、21教学目标:、1、明确诗歌人物形象分类。

2、掌握分析人物形象的方法。

3、掌握鉴赏诗歌人物形象的答题思路并规范组织答案。

重难点:1、掌握分析人物形象的方法。

2、掌握鉴赏诗歌人物形象的答题思路并规范组织答案。

考纲阐释略考点透析一、鉴赏诗歌的形象诗歌作品的形象指的是诗人根据现实生活中各种现象加以艺术概括形成的具有一定思想内容和艺术感染力的具体生动的人、物和自然景象并借以寄寓作者生活理想和思想感情的艺术形象。

诗歌作品中的人物、事件、自然景物和具体生活环境都是形象。

对于叙事诗而言,诗中的“人”和“事”是形象;对于写景诗状物诗而言,诗中的“景”和“物”是形象;对于抒情诗而言,诗中的抒情主人公(可以是人,也可以是物)就是形象。

诗歌中的形象既指人物形象(包括诗人“我”的形象),更多的是指诗歌中所描绘的景物形象。

二、诗歌的人物形象分类1、抒情主人公(即诗人自己的形象):(偏重抒情的诗歌)在抒情诗中,诗人是通过直接抒写自己的主观情绪,来完成对自我形象的塑造。

实际上是“诗化了的作者”,是作者在诗中的“代言人”。

2、作品刻画的人物形象:(偏重叙事的诗歌)在叙事诗中,诗人是通过笔下的人物形象,委婉含蓄地表达自己的性格、志趣、情感或思想观念。

柳永的《雨霖铃》:写与所爱女子离别时的无限忧伤和别后相思的绵绵情意,塑造了一个爱恨情长的艺术形象。

《氓》刻画了勤劳善良而又清醒刚烈的女主人公形象;三、了解人物形象鉴赏题目类型人物形象鉴赏题目类型有以下几种:1、这首诗塑造了什么样的人物形象?2、试概括这首诗中人物形象特点,并简要分析。

3、通过诗中的形象塑造,表现了诗人怎样的情感?四、鉴赏人物形象的方法及答题步骤例题引路1:结合全诗,简要分析诗中的人物形象。

题葡萄图(明)徐渭半生落魄已成翁,独立书斋啸晚风。

笔底明珠无处卖,闲抛闲掷野藤中。

注:徐渭,字文长,号青藤居士。

2015届高三语文一轮复习检测卷诗歌形象鉴赏(含详解)(每题6分,满分:102分时间:90分钟)1. [2013·合肥一检]阅读下面这首词,完成(1)~(2)题。

鹊踏枝·过人家废园作【清】龚自珍[注]漠漠春芜春不住。

藤刺牵衣,碍却行人路。

偏是无情偏解舞,濛濛扑面皆飞絮。

绣院深沉谁是主?一朵孤花,墙角明如许。

莫怨无人来折取,花开不合阳春暮。

注:自幼博学多才的龚自珍,嘉庆十五年应顺天乡试竟只中了副榜,三年后再试又落榜,这首词就写于这一时期。

请评析“孤花”这一艺术形象。

答:_________________________________________________________________ _______解析:本题考查鉴赏诗歌的形象的能力。

答案:这首词塑造了一个超然世外、孤高独立、不合时宜的孤花形象。

词人在下阕描写了一朵绚烂、充满生机的“孤花”在满园芜杂中明艳开放的情景,与上阕柳絮的曼舞形成鲜明的对比,进而直接抒发“莫怨”无人问津,只因“不合”时宜的孤高情怀,生动而典型地呈现了一个遗世独立的文人形象,对随波逐流者具有警醒意义。

诗歌助读:起句写废弃的园子一片荒芜,春日的芳华已消逝褪尽的景象,废园的“春不住”正是大清帝国江河日下、盛况不再的写照。

接着写“藤刺”牵制行人,阻碍行人的道路。

“偏是无情偏解舞”,用隐喻手法,讽刺了那些不管国事的官僚们粉饰太平、酣歌曼舞的行为。

“濛濛扑面皆飞絮”描写了一种令人不堪忍受的恶劣环境。

下阕前三句写一朵明丽的孤花在荒芜的废园中寂寞地开放,无人欣赏,突出了它不随波逐流、高洁的品格。

花与词人的心境融合无间,灵犀相通。

结尾两句安慰孤花,亦是强作自解。

这是时代、社会和志士仁人之间的矛盾。

词人将“明如许”的“孤花”臵于“藤刺牵衣”、春草杂芜、飞絮曼舞的背景中,反差鲜明。

这首词采用象征(托物言志)的手法,寓情于景,花即是人,人即是花,命运共通。

2. [2013·黄冈中学月考]阅读下面这首元曲,然后回答问题。

课案2 赏析人物形象随堂演练阅读下面的文字,完成文后问题。

春嫂的钱包出了西城门,郊外的三岔路口边,有一处简陋的棚屋,这棚搭建了好多年。

春嫂每天清晨三点多来开门,拉亮灯,开始做包子。

清晨来吃的人也多,多数春嫂认识。

来的人大多自个儿小心地从沸水里捞起碗筷,先盛了一大碗骨头汤坐着慢慢地喝。

一会儿,春嫂便递上一碟包子。

来的人多了,忙的还是春嫂一人。

人们于是自己动手盛包子,吃完后,将钱丢进装零钱的小塑料桶,自己找钱,找好钱后冲春嫂扬扬,人便走了。

有一只流浪的猫挺着大肚子在棚屋附近转悠。

春嫂对猫“喵喵”地唤着,猫不时也冲春嫂“喵喵”叫两声,春嫂及时盛了一个包子扔了过去,猫嗅了嗅,慢慢吃了。

“呀,一只可怜的猫,怕是快要生了!”那以后,猫每天早晨准时来了,吃着春嫂的包子,围着春嫂的脚转,一会儿用毛茸茸的尾巴亲热地撩撩春嫂。

后来猫干脆不走了,睡在春嫂的柴火棚里。

这天早上,天阴沉沉,北风刺骨。

春嫂来的便晚些,猫“喵喵”地转到脚下,春嫂边开门边跟猫说话:“饿了吧,等一会儿才有吃的。

”门开后,春嫂随手将每天装钱的小黑布包放在桌上。

包上新挂了一条长尾巴绒线鼠。

春嫂麻利地打开炉火,抱来柴,洗净手后开始和面。

像往常一样,春嫂先在炉火上蒸几笼,再开始在灶锅上贴。

不知什么时候路旁有了一个老叫花子,拄着棍,端着瓷碗,呆望着春嫂,迎着寒风瑟瑟地立着,却也不肯到跟前来。

春嫂心一酸,可怜的事她也见多了,只是无言。

春嫂过去拿了老叫花子的瓷碗,进屋盛了大半碗汤,开笼捡了几个包子,匆匆递给老叫花子。

老叫花子抖抖地接过,顺势蹲在路边贪婪地吃着。

小屋渐渐来了顾客。

人们搓着手,哈着气,坐桌边慢慢地喝汤吃包子。

待到春嫂需要找别人的零钱时,这才发现放在桌上的黑包不见了!包里钱不多,倒有一张上万元的欠条。

春嫂有些慌。

“春嫂。

你瞎找什么呀?莫非掉了钱?”有人看着便问道。

“没……没有,我哪还有钱丢啊。

”转来转去的春嫂笑笑,对屋里正吃着的顾客说自己刚刚丢了钱,这有些不合适。