实验二 植物检疫象甲类昆虫的鉴定2009-3-10建

- 格式:ppt

- 大小:16.02 MB

- 文档页数:104

一、实验目的1. 了解昆虫的基本特征和分类方法。

2. 学习昆虫的形态特征,提高昆虫识别能力。

3. 掌握昆虫分类检索表的运用。

二、实验原理昆虫是地球上种类繁多、形态各异的动物群体,具有独特的生物学特征。

通过观察昆虫的外部形态特征,结合昆虫分类检索表,可以准确鉴定昆虫的种类。

三、实验材料1. 昆虫标本:包括不同科、目的昆虫标本。

2. 昆虫分类检索表。

3. 放大镜、镊子、记录本等。

四、实验方法1. 观察昆虫外部形态特征,包括头部、胸部、腹部、足、翅等部位。

2. 根据昆虫的形态特征,查阅昆虫分类检索表,确定昆虫的种类。

3. 记录实验过程中观察到的昆虫种类、数量及特征。

五、实验步骤1. 准备工作:将昆虫标本放置在实验台上,准备好放大镜、记录本等实验用品。

2. 观察昆虫:用放大镜仔细观察昆虫的头部、胸部、腹部、足、翅等部位,注意观察其形态、颜色、斑纹等特征。

3. 查阅检索表:根据观察到的昆虫形态特征,逐级查阅昆虫分类检索表,确定昆虫的种类。

4. 记录实验结果:将观察到的昆虫种类、数量及特征记录在记录本上。

5. 分析总结:对实验过程中观察到的昆虫种类进行分析,总结昆虫的特征和分类方法。

六、实验结果与分析1. 实验过程中观察到的昆虫种类及数量:- 甲虫:50只- 蝴蝶:30只- 蚂蚁:20只- 蜻蜓:10只- 其他昆虫:10只2. 实验结果分析:- 通过观察昆虫的外部形态特征,结合昆虫分类检索表,成功鉴定出50种甲虫、30种蝴蝶、20种蚂蚁、10种蜻蜓及其他10种昆虫。

- 实验过程中,部分昆虫种类鉴定较为困难,需要多次查阅检索表,说明昆虫分类检索表在昆虫鉴别过程中的重要性。

七、实验结论1. 昆虫的形态特征是鉴别昆虫种类的重要依据。

2. 昆虫分类检索表是昆虫鉴别的重要工具,能够帮助快速准确地鉴定昆虫种类。

3. 通过本次实验,提高了自己的昆虫识别能力,为今后从事昆虫学研究奠定了基础。

八、实验反思1. 实验过程中,部分昆虫种类鉴定较为困难,说明自己在昆虫学知识方面还有待提高。

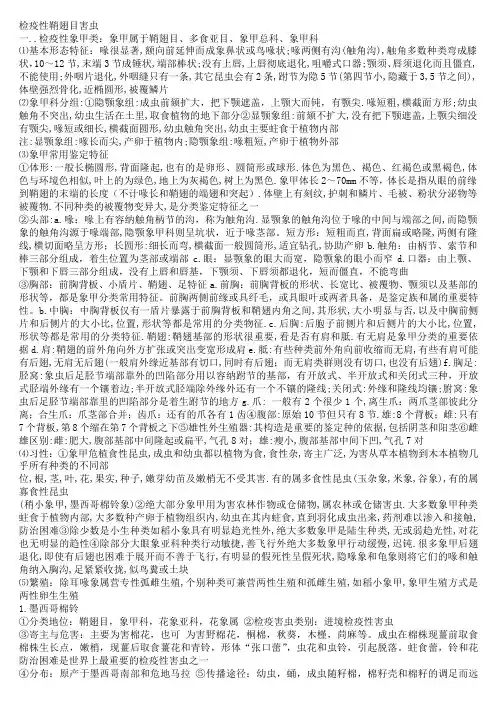

检疫性鞘翅目害虫一..检疫性象甲类:象甲属于鞘翅目、多食亚目、象甲总科、象甲科⑪基本形态特征:喙很显著,额向前延伸而成象鼻状或鸟喙状;喙两侧有沟(触角沟),触角多数种类弯成膝状,10~12节,末端3节成锤状,端部棒状;没有上唇,上唇彻底退化,咀嚼式口器;颚须、唇须退化而且僵直,不能使用;外咽片退化,外咽缝只有一条,其它昆虫会有2条,跗节为隐5节(第四节小,隐藏于3,5节之间),体壁强烈骨化,近椭圆形,被覆鳞片⑫象甲科分组:①隐颚象组:成虫前颏扩大,把下颚遮盖,上颚大而钝,有颚尖.喙短粗,横截面方形;幼虫触角不突出,幼虫生活在土里,取食植物的地下部分②显颚象组:前颏不扩大,没有把下颚遮盖,上颚尖细没有颚尖,喙短或细长,横截面圆形,幼虫触角突出,幼虫主要蛀食于植物内部注:显颚象组:喙长而尖,产卵于植物内;隐颚象组:喙粗短,产卵于植物外部⑬象甲常用鉴定特征①体形:一般长椭圆形,背面隆起,也有的是卵形、圆筒形或球形.体色为黑色、褐色、红褐色或黑褐色,体色与环境色相似,叶上的为绿色,地上为灰褐色,树上为黑色.象甲体长2~70mm不等,体长是指从眼的前缘到鞘翅的末端的长度(不计喙长和鞘翅的端翅和突起).体壁上有刻纹,护刺和鳞片、毛被、粉状分泌物等被覆物.不同种类的被覆物变异大,是分类鉴定特征之一②头部:a.喙:喙上有容纳触角柄节的沟,称为触角沟.显颚象的触角沟位于喙的中间与端部之间,而隐颚象的触角沟源于喙端部,隐颚象甲科则呈坑状,近于喙茎部。

短方形:短粗而直,背面扁或略隆,两侧有隆线,横切面略呈方形;长圆形:细长而弯,横截面一般圆筒形,适宜钻孔,协助产卵b.触角:由柄节、索节和棒三部分组成,着生位置为茎部或端部c.眼:显颚象的眼大而宽,隐颚象的眼小而窄d.口器:由上颚、下颚和下唇三部分组成,没有上唇和唇基,下颚须、下唇须都退化,短而僵直,不能弯曲③胸部:前胸背板、小盾片、鞘翅、足特征a.前胸:前胸背板的形状、长宽比、被覆物、颚须以及基部的形状等,都是象甲分类常用特征。

简述鉴定昆虫种类的方法鉴定昆虫种类是昆虫分类学的一项重要内容,它可以通过观察昆虫的外部形态特征和生物学特征来确定昆虫的种类。

以下是常用的鉴定昆虫种类的方法:一、外部形态观察法:1.身体结构:观察昆虫的体长、体宽、体高等身体比例,以及头部、胸部和腹部等部位的形态特征,如触角的形状、复眼的数量和分布、咀嚼口器或吸管口器的类型等。

2.翅膀形态:观察昆虫的翅膀形态,如翅膀的颜色、纹路和结构特征,同时还要注意是否有翅膀、翅膀的数量以及翅膀之间的形态差异等。

3.颜色和斑纹:观察昆虫的颜色和斑纹的分布模式,这些特征常常与昆虫的物种有关。

4.外壳特征:观察昆虫的外壳,外壳的纹理、坚硬程度和颜色都与物种有关。

5.附属器官:观察昆虫的附属器官,如触角、翅脉、足部、生殖器官等的特征,它们的形态特征对于鉴定昆虫的种类具有重要意义。

二、生态学观察法:1.寄主观察:观察昆虫的寄主植物或宿主动物,有些昆虫种类对特定的寄主植物或宿主动物有选择性,因此通过观察寄主植物或宿主动物可以指导昆虫的种类鉴定。

2.生境观察:观察昆虫的生活环境,包括生活地点、栖息地、季节性等因素,这些特征在一定程度上可以锁定昆虫的种类。

三、生物学特征观察法:1.昆虫生活史:通过观察昆虫的卵、幼虫、蛹和成虫等不同生长阶段的特征,推断昆虫的分类群体或种类。

2.食性:根据昆虫的食物选择性,如咀嚼式食草昆虫和吸血食性昆虫等,可以初步鉴定昆虫的种类。

3.声音和行为:一些昆虫种类具有特殊的声音和行为习性,通过观察和聆听可以辅助鉴定昆虫。

4.生殖器官:通过观察昆虫的生殖器官,如雄性昆虫的生殖器官形状和数量,可以辨别物种。

四、分子生物学方法:近年来,随着分子生物学技术的发展,特别是基因测序技术和DNA条形码技术的应用,可以通过比较昆虫DNA序列的差异和相似性来确定昆虫的种类。

需要指出的是,鉴定昆虫种类的方法并不是孤立的,通常需要综合运用多种方法进行鉴定。

此外,由于昆虫物种的多样性和分类上的相似之处,鉴定昆虫种类在实际操作中可能存在一定的困难和错误性,因此鉴定昆虫种类最好由具有丰富经验和专业知识的昆虫分类学专家来完成。

动植物检疫局关于下发《中华人民共和国进境植物检疫潜在危险性病、虫、杂草名录(试行)》的通知文章属性•【制定机关】国家出入境检验检疫局(已撤销)•【公布日期】1997.11.20•【文号】动植检植字[1997]33号•【施行日期】1997.11.20•【效力等级】部门规范性文件•【时效性】失效•【主题分类】动植物检疫正文*注:本篇法规已被《国家质量监督检验检疫总局公告2009年第42号--关于废止规范性文件的公告》(发布日期:2009年5月5日实施日期:2009年5月5日)废止(原因:有新名录)动植物检疫局关于下发《中华人民共和国进境植物检疫潜在危险性病、虫、杂草名录(试行)的通知》(动植检植字[1997]33号)各口岸动植物检疫局、植物检疫所、农业部植物检疫实验所:为进一步做好植物检疫工作,防止植物危险性有害生物传入国境,从而利于提高疫情检出率,促进植物检疫质量管理工作,国家局组织国内有关部门专家,根据《中华人民共和国进出境动植物检疫法》及其实施条例的有关规定,参照有关国际组织规定的原则,在查阅国内外疫情资料和原有工作基础上,经反复讨论、论证,制定了《中华人民共和国进境植物检疫潜在危险性病、虫、杂草(简称三类有害生物)名录(试行)》。

现下发给你们,请遵照执行。

执行中遇到的问题,请及时上报国家局植检处。

附件:1.《中华人民共和国进境植物检疫潜在危险性病、虫、杂草(三类有害生物)名录(试行)》的制定原则和依据2.中华人民共和国进境植物检疫潜在危险性病、虫、杂草(三类有害生物)的处理原则3.中华人民共和国进境植物检疫潜在危险性病、虫、杂草名录(试行)中华人民共和国动植物检疫局一九九七年附件1.《中华人民共和国进境植物检疫潜在危险性病、虫、杂草(三类有害生物)名录(试行)》的制定原则和依据三类有害生物名录是在过去曾经提出的《国内尚未分布或分布未广的危险性病、虫、杂草名录》基础上,依照联合国粮农组织(FAO)制定的有害生物风险分析(PRA)原则和世界植物有害生物疫情现状,以及目前我国口岸检疫工作实际情况制定的。

一、实验目的1. 了解昆虫的分类地位及特征。

2. 掌握昆虫分类的基本方法。

3. 提高观察、分析、总结能力。

二、实验材料1. 昆虫标本:直翅目、半翅目、同翅目、鞘翅目、鳞翅目、双翅目、膜翅目等。

2. 昆虫分类图谱及鉴定工具。

3. 双目显微镜、放大镜、昆虫针、昆虫针筒、酒精、标签纸等。

三、实验步骤1. 观察昆虫标本,记录其外部形态特征,如体型、颜色、翅膀、触角、足等。

2. 按照昆虫分类图谱及鉴定工具,对昆虫标本进行初步分类。

3. 对分类后的昆虫进行详细观察,分析其内部结构,如生殖器官、翅脉等。

4. 比较不同昆虫的特征,归纳其分类依据。

5. 将实验结果整理成报告。

四、实验结果与分析1. 直翅目:蝗虫、蟋蟀、螽斯等,体大型或中型,咀嚼式口器,前翅狭长且稍硬化,后翅膜质;有些种类短翅,甚至无翅,有的种类飞行力极强,能长距离飞迁。

后足强大,适于跳跃。

例如:东亚飞蝗、云斑车蝗、中华稻蝗、日本黄脊蝗等。

2. 半翅目:蝽类、叶蝉、飞虱等,多为小型昆虫,刺吸式口器,其基部着生于头部的腹面后方,好像出自前足基节之间。

具翅种类前后翅均为膜质,静止时呈屋脊状覆于体背上,很多种类的雌虫无翅,介壳虫和蚜虫中常有无翅型,叶蝉和蚜虫等还能传播植物病毒病。

例如:稻蓟马、烟蓟马、温室蓟马、黑尾叶蝉、大青叶蝉、棉叶蝉等。

3. 同翅目:蝉、叶蝉、飞虱、木虱、粉虱、蚜虫及介壳虫等,多为小型昆虫,刺吸式口器,其基部着生于头部的腹面后方,好像出自前足基节之间。

具翅种类前后翅均为膜质,静止时呈屋脊状覆于体背上,很多种类的雌虫无翅,介壳虫和蚜虫中常有无翅型,叶蝉和蚜虫等还能传播植物病毒病。

例如:温室白粉虱、黑尾叶蝉、大青叶蝉、棉叶蝉等。

4. 鞘翅目:金龟子、瓢虫、叩头虫等,体型较大,前翅狭长且硬化,后翅膜质,多为咀嚼式口器。

例如:金龟子、瓢虫、叩头虫等。

5. 鳞翅目:蝴蝶、蛾类等,前翅狭长且硬化,后翅膜质,多为咀嚼式口器。

例如:蝴蝶、蛾类等。

6. 双翅目:蚊、蝇、虻等,体型较小,前翅狭长且硬化,后翅膜质,多为刺吸式口器。

观察昆虫标本实验报告观察昆虫标本实验报告引言:昆虫是地球上最为丰富多样的生物类群之一,它们在自然界中扮演着重要的角色。

为了更好地了解昆虫的生态习性和形态特征,我们进行了一项观察昆虫标本的实验。

本报告将详细介绍实验过程和观察结果,并对昆虫的重要性进行探讨。

实验目的:1. 观察昆虫标本的形态特征;2. 了解昆虫的生态习性;3. 探讨昆虫在生态系统中的重要性。

实验材料和方法:我们使用了多种昆虫标本,包括蝴蝶、蜜蜂、甲虫等。

实验过程中,我们使用放大镜和显微镜对标本进行观察,并记录下相关数据和观察结果。

实验结果:1. 形态特征观察:我们发现不同种类的昆虫在形态上存在着明显的差异。

蝴蝶的翅膀宽大而且色彩斑斓,蜜蜂则有黄黑相间的体色和细长的触角。

甲虫则以其坚硬的外壳和独特的形状脱颖而出。

这些形态特征使得昆虫在自然界中具备了各自的生存优势。

2. 生态习性观察:通过观察昆虫标本,我们可以了解到它们的生态习性。

例如,蜜蜂的标本中可以看到它们的采蜜器官,这表明蜜蜂是以花蜜为食的。

而蝴蝶的标本则展示了它们的长齿舌,用于吸取花蜜。

这些观察结果揭示了昆虫与植物之间的密切关系,促进了花粉传播和植物繁殖。

3. 昆虫的重要性:昆虫在生态系统中扮演着重要的角色。

首先,它们是自然界中的食物链的重要组成部分。

许多鸟类和哺乳动物都以昆虫为食,昆虫的数量和种类的丰富性直接影响着食物链的稳定性。

其次,昆虫在花粉传播和植物繁殖中起到了关键作用。

许多植物依赖昆虫传播花粉,从而实现繁殖。

此外,昆虫还参与了有机物分解和土壤肥力的维持。

因此,昆虫的存在对于维持生态系统的平衡至关重要。

结论:通过观察昆虫标本,我们深入了解了昆虫的形态特征和生态习性。

昆虫作为地球上最为丰富多样的生物类群之一,扮演着重要的角色。

它们不仅是食物链中的关键环节,还促进了植物的繁殖和维持了生态系统的平衡。

因此,保护昆虫的多样性和生态功能对于维护地球生态环境的稳定具有重要意义。

总结:通过这次实验,我们不仅增加了对昆虫的了解,还深刻认识到昆虫在生态系统中的重要性。

第1篇一、实验目的1. 掌握昆虫分类的基本原理和方法。

2. 学会使用昆虫分类鉴定工具,如昆虫图鉴、检索表等。

3. 提高对昆虫形态特征的认识,培养观察能力和分析能力。

二、实验材料1. 实验昆虫:采集的昆虫标本,包括成虫、幼虫、卵等不同发育阶段。

2. 工具:昆虫图鉴、检索表、放大镜、镊子、酒精、标签等。

三、实验方法1. 观察昆虫标本,记录其形态特征,如身体颜色、体型、翅膀、触角、足等。

2. 根据昆虫图鉴,初步判断昆虫所属的目、科、属。

3. 使用检索表,进一步确定昆虫的种类。

4. 对鉴定结果进行总结,撰写实验报告。

四、实验步骤1. 观察昆虫标本,记录形态特征(1)观察昆虫整体形态,如体型、颜色、翅膀等。

(2)观察昆虫的头部,包括触角、口器、复眼等。

(3)观察昆虫的胸部,包括翅、足等。

(4)观察昆虫的腹部,包括生殖器官、呼吸器官等。

2. 初步判断昆虫所属的目、科、属(1)根据昆虫整体形态,初步判断其所属的目。

(2)结合昆虫的触角、口器、翅等特征,判断其所属的科。

(3)根据昆虫的足、生殖器官等特征,判断其所属的属。

3. 使用检索表确定昆虫种类(1)选择合适的检索表,如《中国昆虫名录》。

(2)按照检索表的顺序,逐项判断昆虫的特征。

(3)根据判断结果,确定昆虫的种类。

4. 撰写实验报告(1)概述实验目的、材料和方法。

(2)详细描述昆虫的形态特征和鉴定过程。

(3)总结实验结果,提出实验结论。

(4)对实验过程中遇到的问题进行分析和讨论。

五、实验结果与分析1. 实验过程中,共鉴定出10种昆虫,包括蝶类、蛾类、蜻蜓类、蜚蠊类等。

2. 通过观察昆虫形态特征,提高了对昆虫的认识,掌握了昆虫分类的基本方法。

3. 在使用检索表进行鉴定时,发现部分昆虫特征存在相似之处,需要结合其他特征进行综合判断。

4. 实验过程中,发现部分昆虫标本保存不完整,影响了鉴定结果的准确性。

六、实验结论1. 通过本次实验,掌握了昆虫分类的基本原理和方法,提高了对昆虫的认识。

第1篇一、实验目的本次实验旨在通过对昆虫样本的检测,掌握昆虫分类、鉴定方法,了解昆虫的形态特征,并探讨昆虫与人类生活、农业生产的关系。

二、实验材料1. 实验昆虫样本:采集自野外,包括鳞翅目、鞘翅目、膜翅目、双翅目等昆虫。

2. 实验工具:放大镜、解剖镜、显微镜、昆虫采集袋、捕虫网、毒瓶、镊子、解剖针、剪刀、白纸、酒精、清水等。

3. 实验试剂:甲醛、酒精、甘油、硫酸铜等。

三、实验方法1. 样本采集与制备(1)采集:使用捕虫网、毒瓶等工具在野外采集昆虫样本。

(2)制备:将采集到的昆虫样本放入采集袋中,带回实验室。

2. 样本鉴定(1)外部形态观察:使用放大镜、解剖镜等工具观察昆虫的外部形态,如体色、体型、触角、翅膀、足等。

(2)内部解剖:使用解剖针、剪刀等工具对昆虫进行解剖,观察内部器官结构。

(3)分类鉴定:根据昆虫的形态特征,结合昆虫分类学知识,对昆虫进行分类鉴定。

3. 实验结果分析(1)记录昆虫的形态特征,包括体长、体宽、触角节数、翅脉、足节数等。

(2)根据昆虫分类学知识,对昆虫进行分类鉴定。

(3)分析昆虫与人类生活、农业生产的关系,探讨昆虫在生态系统中的作用。

四、实验结果1. 样本鉴定结果本次实验共采集到昆虫样本50份,经过分类鉴定,其中鳞翅目10份,鞘翅目20份,膜翅目10份,双翅目10份。

2. 实验结果分析(1)鳞翅目昆虫:如蝴蝶、蛾类等,具有美丽的翅膀和丰富的色彩,是重要的观赏昆虫。

部分鳞翅目昆虫的幼虫为害农作物,如棉铃虫、玉米螟等。

(2)鞘翅目昆虫:如甲虫、金龟子等,具有坚硬的外壳,部分种类对农作物具有严重危害,如棉铃虫、大豆食心虫等。

(3)膜翅目昆虫:如蜜蜂、蚂蚁等,具有社会性,对植物授粉、土壤改良等具有重要作用。

部分膜翅目昆虫的幼虫为害农作物,如玉米螟、小麦吸浆虫等。

(4)双翅目昆虫:如蚊、蝇等,具有短而宽的翅膀,部分种类对人类健康造成危害,如蚊虫叮咬、传播疾病等。

五、实验结论1. 通过本次实验,掌握了昆虫的采集、制备、鉴定方法。

一、实验目的1. 了解昆虫的基本特征和结构。

2. 学习掌握昆虫分类的方法与原则。

3. 培养观察和记录昆虫的能力。

4. 加深对昆虫生态习性的理解。

二、实验原理昆虫分类学是研究昆虫分类、演化、分布和生态的重要学科。

通过观察昆虫的形态特征,结合分类学知识,可以正确识别昆虫的种类。

三、实验材料1. 实验昆虫:各种昆虫标本,包括蝶类、蛾类、甲虫类、蚊类等。

2. 实验工具:放大镜、镊子、记录本、昆虫分类检索表等。

四、实验方法1. 观察昆虫外部形态:仔细观察昆虫的身体结构、颜色、触角、翅膀、足等部位的特征。

2. 查阅昆虫分类检索表:根据观察到的特征,在昆虫分类检索表中找到相应的类群。

3. 比较与鉴别:将观察到的昆虫与检索表中的描述进行对比,确定昆虫的种类。

五、实验过程1. 观察蝶类昆虫- 观察蝴蝶的身体结构,包括头部、胸部、腹部、触角、翅膀等。

- 观察蝴蝶的颜色、花纹和翅膀形状。

- 使用放大镜观察蝴蝶的翅膀脉纹。

- 查阅蝴蝶分类检索表,根据观察到的特征,确定蝴蝶的种类。

2. 观察蛾类昆虫- 观察蛾的身体结构,包括头部、胸部、腹部、触角、翅膀等。

- 观察蛾的颜色、花纹和翅膀形状。

- 使用放大镜观察蛾的翅膀脉纹。

- 查阅蛾类昆虫分类检索表,根据观察到的特征,确定蛾的种类。

3. 观察甲虫类昆虫- 观察甲虫的身体结构,包括头部、胸部、腹部、触角、翅膀、足等。

- 观察甲虫的颜色、花纹、触角形状和足节特征。

- 使用放大镜观察甲虫的翅膀脉纹和足节特征。

- 查阅甲虫类昆虫分类检索表,根据观察到的特征,确定甲虫的种类。

4. 观察蚊类昆虫- 观察蚊的身体结构,包括头部、胸部、腹部、触角、翅膀、足等。

- 观察蚊的颜色、花纹和翅膀形状。

- 使用放大镜观察蚊的触角和足节特征。

- 查阅蚊类昆虫分类检索表,根据观察到的特征,确定蚊的种类。

六、实验结果与分析1. 通过观察和查阅分类检索表,成功识别了多种昆虫种类,包括蝶类、蛾类、甲虫类和蚊类等。

实验三昆虫类群及其识别

1. 实验目的:

掌握直翅目、半翅目、同翅目、等翅目、缨翅目、鞘翅目、鳞翅目、膜翅目、双翅目、脉翅目各主要科昆虫形态特征,为生产中正确识别、恰当管理打基础。

2. 实验器材:

昆虫标本:蝗虫、螽斯、蟋蟀、蝼蛄、蝽、缘蝽、网蝽、盲蝽、猎蝽、蝉、叶蝉、斑衣蜡蝉、木虱、粉虱、介壳虫、蚜虫、白蚁、蓟马、步甲、虎甲、瓢甲、象甲、叶甲、天牛、吉丁甲、叩甲、金龟甲、凤蝶、粉蝶、蛱蝶、透翅蛾、袋蛾、刺蛾、螟蛾、卷蛾、尺蛾、天蛾、灯蛾、毒蛾、夜蛾、潜蛾、木蠹蛾、叶蜂、食蚜蝇、草蛉等各代表昆虫的针插标本或浸泡标本。

仪器材料:解剖镜、镊子、放大镜、ø100mm培养皿、塑料泡沫板。

3. 方法步骤:

如果是浸泡标本,先用镊子把标本移入培养皿,然后拿到座位上观察;如果是针插标本,则需把标本从标本盒里转移到塑料泡沫板上,然后拿到座位上观察。

对木虱、粉虱、介壳虫、蚜虫等小型昆虫需要在解剖镜下观察的,可以把标本置于解剖镜下,调好焦距和放大倍数,仔细观察。

4. 作业:

1.列表比较直翅目、半翅目、同翅目、等翅目、鞘翅目、鳞翅目、膜翅目、双翅目、缨翅目、脉翅目的主要形态特征。

2.比较蛾类和蝶类形态的主要区别。

蝶类与蛾类的区别。

实验二昆虫的头部及触角、口器、胸足等器官的变化类型一、目的要求:通过观察玻片及实物标本,进一步了解昆虫口器、触角、胸足等器官的变化类型。

二、实验材料和仪器1.昆虫的触角、口器、胸足等器官的实物及玻片标本等。

2.仪器:体视解剖镜。

三、实验内容1.通过实物及玻片标本,观察昆虫口器、触角及胸足的类型。

四、形式:实验室内观察。

五、时间:2个学时。

六、作业:通过观察标本,试比较咀嚼式口器、虹吸式口器及刺吸式口器的异同点。

实验三与农作物有关的主要目的认识一、目的要求:熟悉昆虫纲同翅目、半翅目、鞘翅目、鳞翅目、双翅目、膜翅目等与园艺生产有关的各主要目的认识二、实验材料和仪器材料:1.白杨叶甲;2.槭隐头叶甲;3.梨光叶甲;4.中华钳叶甲;5.柳蓝叶甲;6.龟叶甲;7.艾蒿隐头叶甲;8.异色瓢虫;9.盲蝽;10.油菜筒喙象;11.二点豆缘蝽;12.斑须蝽;13.赤条蝽;14.扁盾蝽;15.菜蝽;16.寄生蝇;17.粪蝇;18.吉林绿蝽;19.棉蝗;20.丽蝇;21.河北菜蝽;22.缘蝽;23.柳沫蝉;24.花蝇;25.猎蝽; 26.东方蝼蛄;27.华北蝼蛄;28.波纹水蜡蛾;29.锐角黄粉蝶;30.树粉蝶;31.波纹尺蛾; 32.东北遮眼象;33.曲纹花天牛;34.苜蓿多角天牛;35.东北大黑鳃金龟;36.蒙古土象;37.步行虫;38.拟步行虫;39.埋葬虫;40.水龟虫;41.龙虱; 42.乌鲁木齐菜蝽; 43.天蛾。

工具:手放大镜,体视解剖镜三、实验内容根据供试昆虫标本,按昆虫分类依据,观察各目、科的特征,并鉴定出所属目、科。

四、形式:野外采集和实验室内观察相结合五、时间:2学时六、作业:1.列出所提供的昆虫标本的分类地位,并写出各目所包含种类。

2.列检索表区别各目。

实验四昆虫纲与其他节肢动物形态特征一、目的要求:1、通过观察蝗虫及其它节肢动物,了解昆虫纲的主要特征及体躯的基本构造。

二、实验材料和仪器材料:蝗虫、虾、蜘蛛等干制标本,蝗虫体躯解剖模型。

一、实验目的1. 学习昆虫标本的采集方法,掌握采集工具的使用技巧。

2. 了解昆虫标本的制作过程,学习标本的保存方法。

3. 通过观察昆虫标本,加深对昆虫形态、分类和生态学的认识。

二、实验时间2023年3月15日三、实验地点XX大学昆虫实验室四、实验材料1. 采集工具:捕虫网、毒瓶、采集管、手套、镊子等。

2. 制作材料:昆虫针、大头针、三级台、显微镜、解剖镜、放大镜、昆虫标本盒、透明胶带、标签纸等。

3. 标本种类:甲虫、蝴蝶、蛾类、蜻蜓、蚊虫等。

五、实验步骤1. 采集昆虫标本(1)选择合适的采集地点:根据昆虫的生活习性,选择适宜的采集地点,如树林、草地、农田等。

(2)使用捕虫网捕捉昆虫:对于活泼的昆虫,如蝴蝶、蛾类等,可以使用捕虫网进行捕捉。

捕捉时,应迎面捕捉,使网底向上翻转,然后将昆虫取出。

(3)使用毒瓶捕捉昆虫:对于不活泼的昆虫,如甲虫、蜻蜓等,可以使用毒瓶进行捕捉。

将脱脂棉放入玻璃瓶中,滴入适量乙酸乙酯,待昆虫进入毒瓶后,将其取出。

2. 制作昆虫标本(1)准备标本盒:将昆虫标本盒清洗干净,并在盒底铺上一层薄薄的细沙,以防止昆虫标本相互挤压。

(2)固定昆虫标本:使用昆虫针将昆虫固定在三级台上,注意保持昆虫的姿态。

(3)观察昆虫形态:使用放大镜、显微镜等工具观察昆虫的形态特征,如触角、翅膀、足等。

(4)制作标签:在标签纸上记录昆虫的名称、采集地点、采集时间等信息,并将标签粘贴在标本盒上。

(5)保存昆虫标本:将制作好的昆虫标本放入标本盒中,并密封保存。

六、实验结果本次实验共采集了10种昆虫标本,包括甲虫、蝴蝶、蛾类、蜻蜓、蚊虫等。

通过观察和分析,掌握了昆虫标本的采集、制作和保存方法,加深了对昆虫形态、分类和生态学的认识。

七、实验心得1. 采集昆虫标本时,应选择合适的采集地点和工具,注意安全,避免伤害自己。

2. 制作昆虫标本时,要细心操作,保持昆虫姿态,以便观察和分析。

3. 保存昆虫标本时,要注意密封保存,避免受潮、发霉等。

昆虫标本鉴定记录一、引言昆虫标本鉴定是昆虫学研究中的重要环节,通过对昆虫标本的观察和分析,可以了解昆虫的形态特征、分类归属以及生态习性等信息。

本文将介绍一次昆虫标本鉴定的过程和结果。

二、标本信息本次鉴定的昆虫标本为一只体长约2厘米的甲虫,外观呈黑色,触角发达,翅鞘坚硬。

标本保存完好,无明显损伤。

三、外部形态特征通过对标本的观察,我们可以得到以下外部形态特征:1. 头部:头部较小,具有一对复眼和一对触角,触角由多个节组成,末端呈锥形。

2. 胸部:胸部分为前胸、中胸和后胸三个部分,前胸背板呈半圆形,中胸和后胸背板呈长方形。

3. 腹部:腹部由多个节组成,末端有一对尾角。

4. 翅鞘:翅鞘坚硬,完全覆盖了翅膀,呈黑色。

四、分类归属根据标本的形态特征和分类学原理,我们可以初步确定该昆虫标本属于鞘翅目甲虫科。

进一步的分类需要通过显微镜下观察标本的微观结构,如口器、触角等。

五、生态习性根据该昆虫标本的外部形态特征,我们可以初步推测其生态习性:1. 食性:由于标本具有坚硬的翅鞘和触角发达,推测其可能以植物的根、茎、叶等为食。

2. 活动时间:根据标本的外观特征,推测其为夜行性昆虫,主要在夜间活动。

3. 栖息地:根据标本的外部形态特征,推测其可能栖息在潮湿的环境中,如树木下方或土壤中。

六、结论通过对该昆虫标本的观察和分析,初步确定其为鞘翅目甲虫科的一种。

进一步的分类和鉴定需要通过显微镜下观察标本的微观结构。

根据标本的外部形态特征,我们推测其可能以植物为食,为夜行性昆虫,栖息在潮湿的环境中。

七、参考文献1. Smith, J. (2000). A Guide to Insect Classification. Publisher.2. Johnson, R. (2005). Insects and Their Habitats. Publisher.八、致谢感谢本次昆虫标本鉴定的参与人员,以及提供标本的捐赠者,为本次鉴定提供了宝贵的材料。