8 中厚板平面形状控制汇总

- 格式:doc

- 大小:3.26 MB

- 文档页数:17

板形控制讲解学习板形控制四、板形控制板形包括带钢的板廓和带钢的平坦度。

板廓即带钢的凸度和楔形,表示带钢的横向厚度差用凸度和楔形表示。

平坦度包括带钢平直度、不对称度;带钢的浪形,用纵向带钢的延伸差值表示或用带钢的浪形高度表示;平直度表示带钢的综合对称浪形,不对称度表示带钢的不对称浪形。

带钢板形分类:1)理想板形是平坦的,内应力沿带钢宽度向上均匀分布;2)潜在板形是带钢内应力沿带钢宽度方向上不均匀分布,但其内部应力足以抵制带钢平直度的改变,当内应力释放后,带钢板形就会发生不规则的改变;3)表观板形是带钢内应力沿宽度方向上不均匀分布,同时其内部应力不足以抵制带钢平直度的改变,导致局部区域发生了翘曲变形。

1、影响板形的因素1.1 影响板形的因素很多、很复杂,主要有以下几方面:力学条件:带钢沿宽度方向的轧制压力、弯辊力、辊间接触压力几何条件:原始辊型、负荷辊型、热膨胀辊型、磨损辊型来料条件:来料板廓、轧件钢种特性、轧件厚度、轧件宽度、轧件温度、轧件长度等。

1.2 轧制过程中带钢的板形取决于负载下轧辊的凸度、金属的流动和带钢的原始板形:轧辊的空载凸度=轧辊原始辊型+轧辊热态凸度+轧辊磨损凸度轧辊的负载凸度=轧辊空载凸度+轧辊挠度+轧辊弹性压扁以上因素决定了轧机的辊缝形状,轧机的辊缝形状影响着带钢的板形,构成了板形数学模型的主要参数和控制因素。

通过制定原始辊型制度,控制弯辊和窜辊,来改善带钢的凸度和平直度。

1.3 板形不良的产生机理如果带钢的入口凸度和入口厚度的比值与带钢的出口凸度和出口厚度的比值相等,则轧出的带钢是平直的,带钢的平直度为零,即:当入口比值与出口比值不相等时,带钢边部纤维与中部纤维的延伸长度不相等,纤维间产生内应力;内应力在一定的范围内,只发生弹性变形;当纤维之间的内应力超出弹性范围,则纤维之间会产生塑性变形,产生中间浪或两边浪,造成板形不良。

板形控制就是消除带钢纤维内应力或控制在弹性范围内,使带钢的纵向纤维内应力值趋近于零,从而得到良好的凸度和平直度。

一、填空题1. 3.1轧制是中厚板生产的钢板成形阶段。

中厚板的轧制可分为除鳞、粗轧、精轧三个阶段。

2. 3.1除鳞是将在加热时生成的氧化铁皮(初生氧化铁皮)去除干净,以免压入钢板表面形成表面缺陷。

3. 3.1初生氧化铁皮要在轧制开始阶段去除,因为这时氧化铁皮尚未压入钢中,易于去除,同时清除面积少。

4. 3.1初生氧化铁皮要在轧制开始阶段去除,因为这时氧化铁皮尚未压入钢中,易于去除,同时清除面积少。

5. 3.1为了去除轧制过程中生成的次生氧化铁皮,在轧机前后都需要安装高压水喷头。

在粗轧、精轧过程中都要对轧件喷几次高压水。

6. 3.1中厚板轧机现在普遍采用高压水除鳞箱清除初生氧化铁皮,喷口压力一般在15~20MPa以上,对合金钢板因氧化铁皮与钢板间结合较牢,要求高压水压力取高值。

7. 3.1高压水除鳞主要经历了以下几个效应的联合作用:冷却效应、破裂效应、爆破效应、冲刷效应。

8. 3.2中厚板粗轧阶段的主要任务是将板坯或扁锭展宽到所需要的宽度并进行大压缩延伸。

9. 3.2中厚板的轧制策略有5种,主要是纵-横-纵策略、横-纵策略、纵-横策略、全纵策略、全横策略。

10. 3.2综合轧制法即横轧—纵轧法。

11. 3.2所谓纵轧就是钢板的延伸方向与原料纵轴方向相一致的轧制方法。

12. 3.2所谓横轧即是钢板的延伸方向与原料的纵轴方向相垂直的轧制方法。

13. 3.2精轧阶段的主要任务是质量控制,包括厚度、板形、表面质量、性能控制。

14. 3.3四辊轧机轧制中厚板采用的轧制阶段一般包括三个:成形轧制阶段、展宽轧制阶段、延伸轧制阶段。

15. 3.3轧制策略的好坏直接影响最终产品的平面形状和成材率,同时还影响到轧制节奏。

16. 3.3展宽阶段的作用很明显就是为了满足成品宽度的要求,将成形后的轧件在宽度或长度方向上得到展宽,直至获得成品钢板的毛边宽度为止。

17. 3.3比较成功的平面形状控制法有MAS轧制法、狗骨轧制法和差厚展宽轧制法。

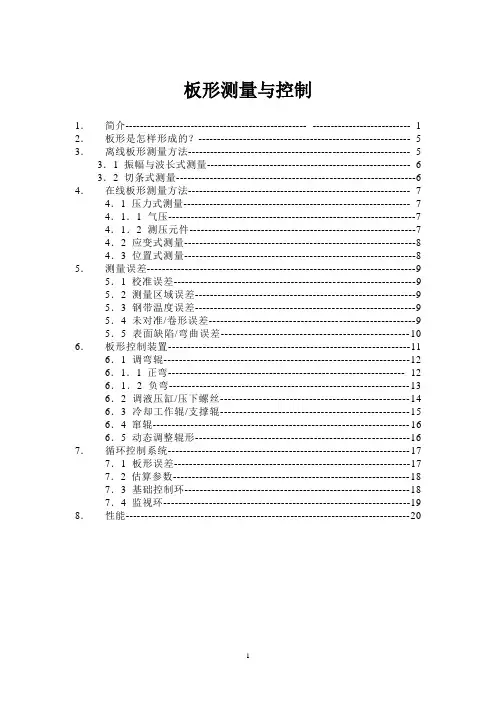

板形测量与控制1.简介-------------------------------------------------- --------------------------- 1 2.板形是怎样形成的?--------------------------------------------------------- 5 3.离线板形测量方法------------------------------------------------------------ 5 3.1 振幅与波长式测量------------------------------------------------------- 6 3.2 切条式测量----------------------------------------------------------------6 4.在线板形测量方法------------------------------------------------------------ 7 4.1 压力式测量------------------------------------------------------------- 7 4.1.1 气压------------------------------------------------------------------7 4.1.2 测压元件------------------------------------------------------------7 4.2 应变式测量-------------------------------------------------------------8 4.3 位置式测量-------------------------------------------------------------8 5.测量误差-----------------------------------------------------------------------9 5.1 校准误差----------------------------------------------------------------9 5.2 测量区域误差----------------------------------------------------------9 5.3 钢带温度误差----------------------------------------------------------9 5.4 未对准/卷形误差------------------------------------------------------9 5.5 表面缺陷/弯曲误差------------------------------------------------10 6.板形控制装置---------------------------------------------------------------11 6.1 调弯辊----------------------------------------------------------------12 6.1.1正弯--------------------------------------------------------------- 12 6.1.2 负弯---------------------------------------------------------------13 6.2 调液压缸/压下螺丝-------------------------------------------------14 6.3 冷却工作辊/支撑辊-------------------------------------------------15 6.4 窜辊--------------------------------------------------------------------16 6.5 动态调整辊形--------------------------------------------------------16 7.循环控制系统----------------------------------------------------------------17 7.1 板形误差--------------------------------------------------------------17 7.2估算参数---------------------------------------------------------------18 7.3 基础控制环-----------------------------------------------------------18 7.4 监视环-----------------------------------------------------------------19 8.性能----------------------------------------------------------------------------20图表列单图 1 板形缺陷的种类-------------------------------------------------------1 图 2 钢带张力,应力和应变图-------------------------------------------2 图 3 板形形成图------------------------------------------------------------ 3 图 4 板,带形比较图------------------------------------------------------4 图 5 板,浪形比较图------------------------------------------------------5 图 6 切片式板形测量图---------------------------------------------------6 图7 空气轴承式测量板形图---------------------------------------------7 图8 StrainWeb 转子图-----------------------------------------------------8 图9 Planicim辊筒横截面图----------------------------------------------8 图10 常用调节器控制板形图-------------------------------------------11 图11 正弯误差图----------------------------------------------------------12 图12 负弯误差图----------------------------------------------------------13 图13 弯辊系统图----------------------------------------------------------14 图14 正操作误差图-------------------------------------------------------14 图15 负操作误差----------------------------------------------------------15 图16 正负峰间幅值误差-------------------------------------------------201.简介在轧制薄板时,产品的综合理想状态应该是厚度,宽度均匀,平直度好,没有内应力,如果这些能够实现,那么会使产品强度增加,更容易加工。

轧制工艺考试试题复习题库一、名字解释1.轧制过程靠旋转的轧辊与轧件之间形成的摩擦力将轧件拖进辊缝之间,并使之受到压缩产生塑性变形的过程。

2.咬入角轧件与轧辊相接触的圆弧所对应的圆心角。

3.轧制变形区轧件承受轧辊作用而发生变形的部分,即实际变形区。

4.接触弧长度轧件与轧辊相接触的圆弧的水平投影长度,也叫咬入弧长度、变形区长度。

5.轧辊弹性压扁轧辊的弹性压缩变形称为轧辊的弹性压扁。

6.稳定轧制条件从轧件前端与轧辊轴心连线间的夹角δ=0开始,合力作用点的位臵固定,合力作用点的中心角φ达到最小值,不再发生变化。

7.极限咬入条件Tx=Nx,处于平衡状态,此时α=β,是自然咬入的极限,称为极限咬入条件。

8.自然咬入条件Tx>Nx,可以实现自然咬入,此时α<β,称为自然咬入条件。

9.自由宽展坯料在轧制过程中,被压下的金属体积其金属质点在横向移动时,具有沿垂直于轧制方向朝两侧自由移动的可能性,此时金属流动除受接触摩擦的影响外,不受其他任何的阻碍和限制,如孔型侧壁、立辊等,结果明确地表现出轧件宽度上线尺寸的增加,这种情况称为自由宽展。

10.强迫宽展坯料在轧制过程中,金属质点横向挪动时,不仅不受任何阻碍,且受有激烈的推进作用,使轧件宽度产生附加的增加,此时产生的宽展称为强迫宽展。

11.限制宽展坯料在轧制过程中,金属质点横向移动时,除受接触摩擦的影响外,还承受孔型侧壁的限制作用,因而破坏了自由流动条件,此时产生的宽展称为限制宽展。

12.前滑现象在轧制过程中,轧件出口速度vh大于轧辊在该处的线速度v,即vhv的征象称为前滑征象。

13.前滑值:轧件出口速度vh与对应点的轧辊圆周速度的线速度之差与轧辊圆周速度的线速度之比值称为前滑值。

14.最小可轧厚度在同一轧机上轧制板带时,跟着轧件变薄,变形抗力在增大,使压下越来越困难。

当厚度薄到某一限度时,不管如何加大压力和反复轧制多少次,也不可能使轧件变薄,这一极限厚度称为最小可轧厚度。

7中厚板板凸度和板形控制技术7.1板凸度和板形的基本概念中厚板生产是钢铁生产过程的重要组成部分,板凸度和平直度是重要的质量指标。

近年来,在中厚板轧制中,普遍采用大压下轧制、低温轧制等技术,轧制力大幅增加,板凸度和平直度控制的问题也更加突出。

本章将就中厚板板凸度、平直度控制时应考虑的影响因素及具体的数学模型进行讨论。

所谓板形(plate shape),通常指的是平直度(flatness),或称翘曲度,俗称浪形,即沿中厚板长度方向上的平坦程度;而在板的横向上,中厚板的断面形状(profile),即板宽方向上的厚度分布也非常重要。

断面形状包括板凸度、边部减薄及断面形状等一系列概念。

其中,板凸度(plate crown)是最为常用的横向厚度分布的代表性指标。

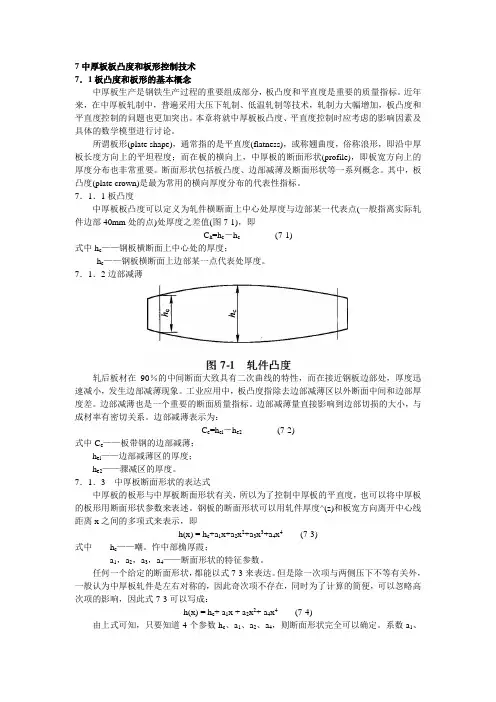

7.1.1板凸度中厚板板凸度可以定义为轧件横断面上中心处厚度与边部某一代表点(一般指离实际轧件边部40mm处的点)处厚度之差值(图7-1),即C h=h c-h c (7-1)式中h c——钢板横断面上中心处的厚度;h c——钢板横断面上边部某一点代表处厚度。

7.1.2边部减薄轧后板材在90%的中间断面大致具有二次曲线的特性,而在接近钢板边部处,厚度迅速减小,发生边部减薄现象。

工业应用中,板凸度指除去边部减薄区以外断面中间和边部厚度差。

边部减薄也是一个重要的断面质量指标。

边部减薄量直接影响到边部切损的大小,与成材率有密切关系。

边部减薄表示为:C e=h el-h e2(7-2)式中C e——板带钢的边部减薄;h el——边部减薄区的厚度;h e2——骤减区的厚度。

7.1.3 中厚板断面形状的表达式中厚板的板形与中厚板断面形状有关,所以为了控制中厚板的平直度,也可以将中厚板的板形用断面形状参数来表述。

钢板的断面形状可以用轧件厚度^(z)和板宽方向离开中心线距离x之间的多项式来表示,即h(x) = h c+a1x+a2x2+a3x3+a4x4(7-3)式中h c——嘲。

热轧带钢生产中的板形控制在带钢生产中,只有保证其良好的板形,才能确保生产顺利进行,才能使产品产量、质量不断提高。

当带钢内部残余应力足够大时,会使带钢翘曲,表现为侧弯、边浪、小边浪、小中浪。

在带钢钢种确定的情况下,产生翘曲与带钢的宽度、厚度有关。

带材越薄、越宽,生产中越易翘曲。

目前,市场对带钢的需求既宽又薄,因此,良好的板形控制非常重要。

一、生产中平面度问题的主要原因1.带钢加热或冷却不均匀带钢加热或冷却不均时会在内部产生应力,当其值超过极限就会出现板形问题。

当宽度方向上出现不均匀应力时,会出现侧波或小侧波。

2.空白尺寸不一致如果空白尺寸不一致规格,断面厚薄不均,这将导致带钢宽度方向上的不均匀延伸。

3.辊缝设置不合理如果辊缝设置不均匀,单边差较大,这将导致条带扩展不一致。

4.滚动问题(1)在轧制过程中,轧辊因受较大轧制力、热凸度、磨损等影响,会有一个有害的变形区。

(2)由于轧辊材质或铸造问题,使用中会出现较大磨损;事故还可能导致轧辊端部脱落,使带材受力严重不均,出现侧弯。

(3)轧辊导卫固定不牢,滚动轴承座和框架窗口之间的间隙过大,也会引起轧辊横向窜动。

二、预防措施1.严格执行加热制度,为了保证供暖质量,必须在生产中严格执行供暖制度、停轧降温制度。

要根据轧制节奏需要,合理控制各段炉温,保证开轧温度,并使坯料加热均匀。

2.确保毛坯表面质量和尺寸精度装料前应检查钢坯表面,及时清除表面缺陷,并保证尺寸精度。

3.合理设置辊缝根据轧制规程合理调整各道次压下量,轧制速度必须与压下量相适应。

在轧制过程中,精轧机保持小套微张力轧制,精、粗轧机组之间保持无张力微堆轧制。

粗轧单边差不大于0•5mm,精轧单边差不大于0•03mm。

4.正确选择轧辊材料,合理设计轧辊辊型根据轧制过程中出现的轧辊有害变形区大小,计算支撑辊的弯曲挠度,合理设计辊型。

在支撑辊两端改为阶梯形过度。

另外,应合理选择轧辊材质,减少轧辊表面磨损,并尽可能减少有害变形区。

1板形调节1.1功能介绍精轧板形调整是精轧生产过程的重要内容,操作工需要观察精轧出口和机架间板形情况,对带钢板形做出迅速的判断并及时加以干预,保证获得良好的带钢平坦度。

1.2监控画面板形调节监控画面如下:1.2.1监控内容板形调节画面中的监控内容有:1.2.2操控内容板形调整操作台如下所示:操作步骤:1.根据需要,点击模式选择按钮,选择【自动】或【手动】控制方式2.分别点击【弯辊调节】、【窜辊调节】、【辊缝调节】和【分段冷却】按钮,开启所有控制模块;3.自动模式下,系统会自动完成板形调整;4.手动模式下,按以下步骤操作;a)根据板形曲线和板形反馈参数,判断当前板形缺陷类型(中浪、单边浪或者双边浪);b)中浪时,点击【工作辊弯辊】-【减小】、【中间辊弯辊】-【减小】以及【中间辊窜辊】-【增大】进行调整;c)双边浪时,点击【工作辊弯辊】-【增大】、【中间辊弯辊】-【增大】以及【中间辊窜辊】-【减小】进行调整;d)单边浪或楔形时,通过点击辊缝倾斜按钮进行调节;5.当板形反馈参数A和B的绝对值,分别小于或等于板形目标参数A和B时,调整完成。

2换辊2.1功能介绍轧制过程中,轧辊会持续产生磨损,磨损量达到一定的程度会影响带钢的板形和表面质量,因此冷连轧生产过程中要定期更换轧辊。

2.2监控画面换辊监控画面如下:2.2.1监控内容换辊画面中的监控内容有:2.2.2操控内容换辊操作台如下所示:换辊操作:1、选择换辊模式【自动】或【手动】,将轧机状态调至【换辊】状态,选择需要换的辊型【工作辊】、【中间辊】或【支承辊】;2、将轧辊冷却【关闭】,稀油润滑【关闭】,待换辊允许指示灯亮起之后,便可以开始换辊;3、自动模式,操作模式切换到【自动】,便可以进行自动更换【工作辊】、【中间辊】或【支承辊】;4、手动模式,换【工作辊辊】步骤如下:a)换辊大车由原位【前进】至等待位;b)卷帘门【打开】,防缠导板打至【高位】;c)上下接轴进行【定位】,接轴定位(进度条)完成后定位按钮自动关闭,上下接轴【锁紧】,主电机【关闭】;d)下工作辊弯辊【缩回】,下中间辊弯辊【缩回】,主液压缸【泄压】,使下支撑辊、中间辊、工作辊分别下降到各自辊道上;e)上工作辊弯辊【缩回】,上中间辊弯辊【缩回】,上支撑辊平衡缸【缩回】;f)阶梯板【退出】,楔形块【退出】;g)上支撑辊平衡缸【平衡】,上中间辊弯辊【平衡】,抽辊准备完成;h)换辊大车由等待位【前进】至抽辊位,并锁定位置;i)换辊小车工作滚挂钩和中间辊挂钩【抬起】,换辊小车【前进】至抽辊位;j)换辊小车工作辊挂钩【落下】,上下工作辊档板【打开】;k)换辊小车【后退】,将上下工作辊抽出后,工作辊挂钩【抬起】,完成抽辊步骤;l)横移小车侧移至【新辊位】(进度条),等待安装新辊;m)换辊小车工作辊拉钩【落下】,换辊小车【前进】,将新工作辊装入轧机后,工作辊拉钩【抬起】,上下工作辊挡板【锁紧】;n)上中间辊弯辊【缩回】,上支撑辊弯辊【缩回】;o)阶梯板【进入】,楔形块【进入】;p)上支撑辊平衡缸【平衡】,上中间辊弯辊【平衡】,主液压缸【压紧】;q)换辊大车和换辊小车【后退】至原位;r)防缠导板打至【低位】,接轴【锁紧】关闭,卷帘门【关闭】;s)上下工作辊和中间辊弯辊打至【弯辊】状态,工作辊换辊完成;t)工作状态切换到【轧制】,轧辊冷却切换到【使能】,稀油润滑切换到【使能】,完成轧制准备。

板形控制标准及处置要求目录1带钢板形的表示 (2)1.1板廓的表示 (2)1.2边部标志点 (3)1.3楔形 (3)1.4凸度 (4)1.5平直度 (4)1.6边部减薄或边降 (5)1.7局部高点 (5)2板形控制 (7)2.1楔形一般控制指标 (7)2.2凸度一般控制指标 (7)2.3平直度一般控制指标 (7)2.4局部高凹点和陡降控制要求 (7)2.5硅钢同板差控制指标 (7)2.6镰刀弯控制要求 (8)3钢种规格划分的板形要求 (8)4板形评价 (9)4.1楔形评价 (9)4.2凸度评价 (10)4.3平直度评价 (11)5板形异常的应急措施 (12)5.1楔形应急 (12)5.1.1 整体楔形偏差大 (13)5.1.2 整卷楔形波动大 (13)5.1.3 头尾楔形偏差大 (14)5.1.4 楔形异常封闭 (14)5.2凸度应急 (14)5.2.1 凸度调整 (14)5.2.2 凸度应急 (14)5.3平直度 (15)5.3.1 单边浪 (15)5.3.2 中浪或双边浪 (16)5.4镰刀弯应急 (16)5.5板廓应急和调整 (17)6处置要求 (17)6.1楔形处置要求 (17)6.2平直度处置要求 (18)6.3边降处置要求 (18)6.4起筋处置要求 (18)1带钢板形的表示1.1 板廓的表示带钢断面形状用来描述带钢厚度沿宽度方向的变化,称为板廓。

可以分为三个区域:中心主体区、有害弯曲区、边降区。

如图所示为三个区在板廓上的划分。

图板廓划分区域1.2 边部标志点边部标志点的含义是:距带钢横截面边缘位置(一般距端部5mm)固定长度的板廓点。

一般取10mm、25mm、40mm、100mm等。

如图所示为边部100mm 标志点厚度H_100。

1.3 楔形横截面操作侧与传动侧边部标志点的厚度差值为楔形,以W表示,不同的边部标志点差值产生不同的楔形,如W10、W25、W40、W100。

W = H_o - H_d1.4 凸度横截面中心厚度与两侧标志点平均厚度的差值为凸度,以C表示。

8中厚板平面形状控制8.1中厚板平面形状控制概述8.1.1 中厚板轧制平面形状变化特点由于中厚板生产坯料尺寸范围小而产品尺寸范围大,因此典型的中厚板轧制过程一般都包括成形轧制、展宽轧制和精轧三个阶段,如图8-1所示。

(1)成形轧制阶段:成形轧制也称整形轧制,即沿板坯长度方向(纵向)轧制1~4道次。

目的是消除板坯表面的凹凸不平和由于剪切引起的端部压扁,改善坯料表面条件,使板坯厚度均匀,提高展宽精度,减少展宽轧制时板坯边部桶形的产生。

(2)展宽轧制阶段:板坯经成形轧制后,一般都需要转钢90°进行展宽轧制。

一是使板坯宽度达到钢板毛宽;二是使板坯在纵、横两个方向性能均匀,改善各向异性。

展宽前后轧件宽度之比,称为展宽比,随展宽比不同,一般进行4—8道次展宽轧制。

(3)精轧阶段:精轧是在展宽轧制后,再将板坯转90°,沿板坯原长度方向进行伸长轧制,直至满足成品钢板的厚度、板形和性能要求。

传统平板轧制理论以平面应变条件为基础,认为在宽厚比较大的变形过程中,不发生横向变形。

但在中厚板变形过程中板坯沿轧制方向延伸的同时,宽度方向也发生宽展,这时已不是平面应变条件,而是三维塑性变形条件。

此时,板坯头尾端由于缺少外端的牵制,宽展更加明显,不均匀塑性变形严重。

在板坯厚度较厚的成形和展宽轧制阶段,这种不筠匀变形尤为明显。

成形和展宽轧制后板坯平面形状如图8-2所示。

由图8-2可以看出,成形和展宽轧制后板坯的平面形状已不再是矩形。

图8-2中C1和C3部分的凹形是由于在板坯头尾端发生局部宽展造成的;而C2和C4部分的凸形是因为成形轧制时板坯宽度方向的边部比宽度中部的宽展大,转钢进行展宽轧制时,产生延伸差,并与C1和C3部分的局部展宽累加而成。

中厚板生产一般要进行三阶段轧制,因此轧制终了时钢板的平面形状是由整个轧制过程中平面形状的变化量叠加而成的,并且受板坯尺寸、成品尺寸及横向轧制比(成品宽/板坯宽,即展宽比)、长度方向轧制比(成品长/板坯长,即伸长率)、压下率和变形区接触弧长等因素的影响。

一般来说,在有展宽轧制的情况下,展宽比的大小决定了钢板最终的平面形状。

当展宽比小而伸长率相对大时,延伸变形在轧件最终的平面形状中占主导地位,使钢板头尾端部呈现凸形(也称“舌形”),而在边部呈现凹形,轧制结束后钢板平面形状如图8-3a所示;当展宽比大而伸长率相对小时,展宽变形在轧件最终的平面形状中占主导地位,使钢板头尾端部呈现凹形(也称“鱼尾”),而在边部呈现凸形,结果如图8-3b所示。

上述不均匀变形,若不加以控制,会一直保留到变形终了,使终轧后的成品钢板平面形状非矩形化,增大切头、切尾及切边损失,降低成材率,进而影响到企业的经济效益。

因此,研究中厚板轧制过程中的不均匀变形,掌握其变化规律,采取相应对策控制成品平面形状,是一项非常有意义的工作。

8.1.2影响中厚板成材率的主要因素中厚板成材率反映了中厚板生产技术水平,是影响生产成本的重要因素和主要经济技术指标。

中厚板成材率通常指综合成材率,也称全工序成材率,用最终成品钢板重量与投入的板坯重量之比来计算。

整个中厚板生产过程中金属损失有两种类型,一是物理损耗,包括:切头尾、切边、过程废品、取样损失、改尺损失、成品放尺损失等;二是化学损耗,包括:倍尺连铸坯在高温切割时的割渣、钢坯在加热过程中表面氧化产生的一次氧化铁皮、高温轧件在空气中产生的二次氧化铁皮等。

中厚板成材率的计算公式如下:式中Y——中厚板成材率;t——成品钢板厚度;w——成品钢板宽度(双幅轧制时,为累计宽度);l——成品钢板长度(多倍尺轧制时,为累计长度);t+∆t——平均轧制板厚;w+∆w——平均轧制板宽;l tp——试样长度;l+ l tp + ∆l——平均轧制长度;S——氧化铁皮损耗率;ρp——钢板密度;ρs——板坯密度。

据统计资料,各种损耗在成材率损失中所占比例如图8-4所示。

由图8-4可以看出,钢板尺寸计划余量约占总损耗的36%,切头尾和切边损失各约占总损耗的23%和26%,三项损失之和高达总损耗的85%,而钢坯加热烧损及其他各类损失之和仅为总损耗的15%。

可以看出,前三项损耗减小,中厚板成材率将会有很大提高。

针对尺寸计划余量及切损等影响中厚板成材率的主要因素,人们通过多种途径提高钢板的成材率,包括:改善钢水质量,进行无缺陷铸坯生产;加大坯料单重,对特定规格钢板实行双倍尺或三倍尺轧制等。

还有理论研究指出,通过改变连铸坯断面形状、减少轧制时板边折叠量的方法也能提高中厚板成材率,但这需考虑连铸工艺的可行性及综合成本。

目前,采用特殊轧制工艺对钢板平面形状进行控制的方法已在国内外中厚板厂实施。

它不仅能减少切头尾及切边损失,还可以减少板坯尺寸设计余量,从而有效地提高中厚板成材率,现已取得明显效果。

下面介绍几种主要用于控制中厚板平面形状的轧制和检测方法。

8.2中厚板平面形状控制方法在中厚板轧制变形初期,由于板坯厚度较大,具有三维变形特点,轧制过程中板坯发生不均匀变形,终轧后成品钢板头尾出现舌头或鱼尾,边部也会出现折叠,造成平面形状不良。

为辟善钢板平面形状,减少切损,20世纪70年代以来日本轧钢工作者首先对轧制过程中的中厚板平面形状控制方法进行了广泛研究,主要研究内容如图8-5所示。

强力且响应性能高的液压AGC系统和配有自动宽度控制的近置式轧边机等设备在中厚板生产中的应用,丰富了钢板平面形状的控制方法,促进了平面形状控制技术在实际生产中的应用。

通过在中间变形道次进行板坯变厚度轧制以及利用附设的立辊轧机,川崎制铁、住友金属、日本钢管等著名钢铁企业相继开发出各种平面形状控制轧制技术,如厚边展宽轧制法(Mizushima automatic plan view pattern control system,简称为MAS轧制法)、“狗骨”轧制法(dog bone rolling,简称为DBR轧制法)、薄边展宽轧制法、立辊轧边法,以及将MAS轧制法加以变动和组合,派生出的不等宽轧制法、圆形轧制法、锥形轧制法、无切边(Trimming free plate)轧制法等多种控制方法。

神户制钢加古川制铁所根据沿轧件宽度方向润滑油供给不同,其相应各点伸长率分布不同的原理,开发出了部分润滑法。

这些方法虽然应用原理和变形特点不同,但均可以达到控制钢板平面形状的目的,有效地提高了中厚板成材率。

通过应用这些先进的轧制方法,日本中厚板的平均成材率由20世纪70年代的80.4%提高到80年代的91.5%,而目前已稳定在94%以上。

典型中厚板平面形状控制方法如表8-1所示。

另外,在实验及生产过程对中厚板平面形状进行测量和记录,是研究和获取钢板平面形状变化的高精度数学模型的重要辅助手段。

下面分别介绍中厚板平面形状控制的主要方法。

8.2.1 MAS轧制法MAS轧制法(Mizushima automatic plan view pattern control system,即水岛平面形状自动控制方法)是由原日本川崎制铁公司(现JFE公司)水岛厚板厂开发并于1978年开始用于生产的一种平面形状控制技术。

它通过控制轧辊辊缝实现中间道次的变厚度轧制,来控制钢板的平面形状,提高钢材的成材率。

采用MAS法后,该厂的成材率提高了约4.4%。

将其应用于有计算机控制的四辊中厚板轧机上,对任何板坯及成品尺寸的配合都可进行有效的控制。

以此为基础,该厂还开发了异宽MAS轧制法,即将不同宽度要求的成品组合在一张母板上生产,有效地减少了成品钢板剪切后的计划余量,进一步提高了钢板成材率。

MAS轧制法的原理是通过预测轧制终了时的钢板平面形状,将形状不良部分的体积,换算成对应板坯断面厚度的变化,使最终钢板平面形状矩形化。

根据控制部位及进行变厚度轧制时间的不同,将MAS轧制法分为:控制钢板边部形状的成形MAS轧制法和控制钢板端部形状的展宽MAS轧制法两种。

图8-6为成形MAS轧制法原理示意图。

成形MAS轧制实施步骤如下:(1)用平面形状预报模型计算出成品钢板边部不良形状的量,并将其转换为成形轧制最后一道次的钢板纵向厚差。

(2)在成形轧制最后一道次中,通过动态变压下,按模型要求,沿板坯纵向进行变厚度轧制。

(3)成形轧制结束后,将板坯旋转90。

进行展宽轧制,此时,钢板成形轧制中的纵向厚差,就会引起展宽轧制宽度方向上压下率的不同,产生延伸差,从而控制了展宽轧制结束时钢板的平面形状。

当预报的边部形状为凸形时,在成形轧制阶段最后一道次的厚度调整中,要使钢板头尾两端变厚,如图8-6所示;当预报的边部形状为凹形时,在成形轧制阶段最后一道次的厚度调整中,要使板中间部分变厚,与图8-6中所示的情况相反。

控制钢板端部形状的展宽MAS轧制法原理与成形MAS轧制相似,即是在展宽轧制的最后一道次进行动态变压下,按设定调整钢板头尾和中间的板厚差,之后,转钢90°进行精轧,沿宽度方向上钢板产生纵向延伸差,从而使钢板端部形状得以控制。

MAS轧制法的控制效果如图8-7和图8-8所示。

8.2.2 DBR轧制法DBR轧制法是日本钢管福山研究所开发的一种平面形状控制技术,该技术是将预测到的长度方向的平面形状变化量都补偿到宽度方向的厚度截面上,将轧件先轧成两边厚、中间薄的“狗骨”形状,然后再沿坯料的宽度方向一直进行延伸轧制,直到轧出成品钢板,如图8-9所示。

该方法与MAS法的补偿原理基本相同。

8.2.3薄边展宽轧制法薄边展宽轧制法也称差厚展宽轧制法,其轧制过程是将展宽轧制后的不均匀变形量折算成轧辊水平倾斜的角度,在展宽轧制后,紧接着倾斜轧辊,追加两道次变形,对板坯的两边进行轧制,使薄边展宽轧制后的板坯形状接近矩形,以消除成形轧制与展宽轧制阶段不均匀变形而形成的头尾凸形;然后将轧件转动90。

,延伸轧制为平面形状较好的成品钢板,如图8-10所示。

8.2.4立辊轧边法中厚板生产中,立辊的使用方法包括:沿板坯长度方向进行的立辊轧边(以下简称L方向立轧)和板坯转90°后,在宽度方向上进行的立辊轧边(以下简称C方向立轧),其工艺过程如图8-11所示。

该方法根据成品钢板头尾形状预测模型,设定立辊轧边道次的侧压量,对钢板宽度和头、尾及边部形状进行控制。

因此在采用立辊轧边法之前,需建立没有立辊轧边时的板坯平面形状数学模型及使用立辊轧边时的板坯平面形状的预测模型,之后对板坯分别实施L方向和C 方向的立辊轧边。

图8-12、图8-13为L方向立辊侧压量∆h EL与成品平均切头长度C及宽度波动量∆w c的关系示意图。

由图可知,应用L方向立辊轧边,可以改善成品钢板头尾部形状,并可使切头长度获得最小值。

进行C方向立辊轧边可改善板坯边部形状。

通过分析具体轧制条件,选用最佳立辊侧压量,对板坯进行C方向与L方向立辊轧边,可改善成品钢板的平面形状,使其接近矩形。