浅谈刘天华十首二胡曲之《闲居吟》

- 格式:pdf

- 大小:1.35 MB

- 文档页数:1

刘天华二胡作品浅析刘天华是我国“五四”时期闻名得音乐教育家、作曲家和革新家.《病中吟》是刘天华得处女作,也是他得第一部作品.他得初稿写作是在1915年.那个时候他在母校教书,但后来又失业了.这时他父亲也故去.那时,在思想上、生活上、家庭上都处于一种不幸与苦闷时期,而且在自己得前途上,也是处于彷徨时期,在这种背景下,他酝酿了那个作品.那个作品原名叫《安适》,也确实是讲人一辈子到底向何处去.那个作品得思想、意境确实是如此得.那个在作品写作过程中,体现出他得第一部作品确实是不俗、不凡得.表现了他在传统基础上,是如何探求革新,探求一个新得创作道路和新得作品意境得.《病中吟》反映得是这么一个背景与思想.在写作上来讲,第一他首先借鉴了西方音乐创作带再现得原则.在我们中国传统得作品,一般基本上多段联缀得套曲结构,即使是三部性曲式,它一般也不带再现.那么他第一个带我们走近现代音乐史得创作中,在第一首民族器乐作品中,使用了那个带再现得原则,也确实是那个aba原则,这是刘天华先生首先应用得.所以这个地方面也有个误区.比如讲20世纪五十年代以后创作得非常多二胡曲几乎千篇一律得基本上应用得aba曲式结构,这种现象并不是刘天华得咨询题.刘天华开创了那个做法,并没有讲以后所有得人都必须按照那个模子走,应该讲所有得人在进步中都应该有自己得制造性.二胡曲《病中吟》,给我们感受,它既是我们传统得、民族得,但它又有一种新颖得东西在里边.wM比如旋律中那种大跳得音型,在江南丝竹里基本上没有得.从作品中我们感受到一个知识分子,当时一种彷徨苦闷得心情,一种追求光明前景得奋斗精神在里边.表现了当时知识分子对社会现实不满得情绪体现在作品里边.《空山鸟语》、《月夜》、《良宵》、《闲居吟》表现了作者对自然得赞美,对生活得热爱.这几首二胡曲也是各有特色,都写得特别得好.《空山鸟语》这首乐曲得题材在中国传统音乐中有唢呐曲、笛曲,如《百鸟朝凤》、《百鸟荫》等等,然而唢呐曲《百鸟朝凤》得最大特点是一定要模仿具体得动物得各种鸣叫,在演奏中你模仿得越像越多,讲明你得技巧越高.比如农村里,除了鸟,包括家禽走兽都能够模仿,因为老百姓比较爱听嘛,出去做婚丧喜庆得时候演奏,非常有生活气息.刘天华得二胡曲《空山鸟语》,也是表现自然得一种美,但它不是完全仿效写实得作品.而是在艺术上进行概括升华得,演奏中你听起来看起来有鸟鸣,但是你又讲不出来是那个鸟在啼鸣,而实际上你感受到在空山中,树林里非常多鸟在那儿跳跃、争鸣,那种飞行得感受你有.因此这首二胡作品,尽管也引用了民间得这种创作得方法,确实是讲在作品中通过描绘家禽、飞鸟来表现现实生活.然而,刘天华在作品中有了非常多艺术上得加工和提高.又如他得二胡曲《良宵》,也是非常有特点得.《良宵》确实是除夕之夜,他跟学生们一起吃了年饭以后,就在二胡上将这首乐曲摸索出来了,实际上是一首即兴曲.为这首乐曲他自己写了一个非常简短得解讲.他讲现在得胡琴,虽有三把,然而实际上第二把第三把拉出来得依然第一把得旋律,只是高八度而已.他讲想写一首曲子,是在这二胡三把个位上各把位得不同音域和音色,用旋律表现出来.二胡曲《良宵》得创作,确实是为了探究那个目得.《良宵》尽管是一个特别短小得乐曲,然而现在流传非常广,现在小提琴等非常多乐器上都用.因为它又短小,曲调又非常优美,但实际上作为刘天华来讲,他当时也不是随意得.因此,我们能够看出他整个非常短暂得艺术生涯里,他确实始终是充满着一种创作精神、一种革新得精神,这种精神贯穿在他整个创作生涯里.刘天华先生他制造性地提高和进展了二胡这件乐器得独奏能力,对二胡艺术得进展有重大得推动作用.刘天华是五四时期一位注重自己民族尊严、热爱自己祖国文化得爱国主义音乐家.在他短暂得一生里,以毕生得经历从事民族音乐得理论整理研究,创作教学与演出等活动,在继承与进展民族民间音乐咨询题上,有着自己独到得、科学得见解.其观点至今仍具有积极得现实指导意义.刘天华得一生注重苦干、注重实践,他是一位对中国近现代民族音乐进展作出优异成绩得现实主义音乐家.。

《良月苦独病,烛光悲空闲》:国乐一代宗师刘天华刘天华(1895-1932):江苏江阴人。

国乐一代宗师,“中西兼擅,理艺并长、而又会通其间”的中国优秀的民族器乐作曲家、演奏家、音乐教育家。

刘天华的父亲刘宝珊重视教育,在家乡曾与人合办过一所小学。

刘天华1909年考入常州中学,业余参加学校军乐队,学吹号及军笛。

1911年的辛亥革命,刘天华回到江阴参加“反满青年团”军乐队,1914年先后在江阴、常州中学教音乐。

1915年父亲逝世,自已又失业,患病,仍自学二胡,处女作二胡曲《病中吟》便是此时创作。

第二年被江苏省立五中聘为音乐教员,并在该校组织了丝竹部和军乐部两支乐队,在这段期间,他专心于向江南民间音乐家周少梅学习二胡,向沈肇洲学习崇明派琵琶。

甚至利用暑期跑到河南向高人学习古琴,沿途还一路寻访民间艺人,采集各处民间音乐。

1921年,刘天华到上海参加“开明剧社”乐队,在江阴组织“国乐研究会”,自1922年起,刘天华先后任北京大学音乐传习所国乐导师、北京女子高师和国立艺专音乐系科的二胡、琵琶、小提琴教授,他的学生有曹安和、王君仪、韩权华、萧伯青、吴伯超等。

在任教之间,他还跟随俄籍教授托诺夫学习小提琴,同时悉心钻研西洋音乐理论。

另外,他常将街头卖唱艺人请入家中记录他们演唱、演奏的曲谱并给予报酬,留下《佛曲谱》和《安次县吵子会乐谱》两部遗稿。

1932年5月底,他在北京天桥搜集锣鼓谱不幸染上猩红热,于6月8日去世。

刘天华在教学之余学习小提琴和西洋作曲理论,并在民族音乐的基础上吸收西洋音乐和演奏技巧,在民族器乐创作和演奏上取得了杰出的成就。

刘天华选择二胡作为改革国乐的突破口,借鉴了小提琴的大段落颤弓等技法和西洋器乐创作手法,融合了琵琶的轮指按音、古琴的泛音演奏等技巧,并确立和运用了多把位演奏法。

所有这些,使二胡从乐曲到演奏上都增添了艺术表现的深刻性,从而使这件古代并不受人重视的民间乐器变成近代专业独奏乐器,成为中国民乐的主角与代表,因而刘天华被视为近现代二胡演奏学派奠基人。

186二胡曲《病中吟》的音乐分析刘天华作曲家的二胡作品《病中吟》,也被叫做《安适》《胡适》。

刘天华一共创作了十首优秀且广为流传的二胡作品,这首《病中吟》是这些二胡作品中的第一首,是刘天华的处女作同时也是他的开篇代表作。

创作这首《病中吟》时正好是爆发“五四运动”的时期,同时辛亥革命、新文化运动等爱国革命运动接踵失败,这使得社会陷入混乱之中。

《病中吟》这首作品标题的内在含义并不是指单纯的生病之意,而是抒发心中的愁思乱如麻、恐惧苦恼、郁郁不得志的爱国情怀。

《病中吟》于1915年开始创作,是刘天华所创作的第一首二胡独奏作品,在1923年定稿完成,是刘天华先生在国与家双重厄运的背景下创作的,《病中吟》的创作基础取材于中国传统民间特色音乐文化元素的素材,同时创新性的融入了许多西方的音乐元素和作曲技法使这首乐曲成为独一无二的经典作品。

《病中吟》被称作二胡创作曲中的经典,自出现之日起,广大二胡演奏者就对这首作品反复分析、研究和演奏,具有着重要的历史意义。

《病中吟》作为刘天华创作的第一首二胡作品,运用独特的曲式结构使整首作品达到了一定影响力的思想高度。

整首《病中吟》的乐谱共有64小节,主要分为3个段落,即呈示段、展开段和再现段,加一个尾声,结构完整并且具有极高的协调性。

第一段为慢板共有32小节,第二段中板共16小节,第三段同样是慢板8小节,尾声为快板有8小节。

仔细地揣摩便会发现每段的小节数变化有一定的规律,随着乐段的增加,节拍篇幅也成倍增加,而每段的旋律篇幅呈递减态势,在整体的变化中有重复、有差异也有规律。

《病中吟》的乐谱由四部分构成一个完整的个体,每段之间的变化巧妙地结合在一起,呈现出丰富的音乐变化,借此表达创作者内心的情感。

《病中吟》借鉴了西方音乐中的作曲技法与曲式和声,乐曲中核心音调与旋律的变化运用了戏曲西皮原板过门中的音乐素材,包括小七度这种特性音程的运用都有着相似之处,在最后尾声的两小节中最为明显,与西皮中“Mi、La、Do、Re、Do”的音调是相吻合的。

刘天华创作的二胡十大名曲是:《病中吟》、《月夜》、《苦闷之讴》、《悲歌》、《空山鸟语》、《闲居吟》、《良宵》、《光明行》、《独弦操》、《烛影摇红》。

1921年,刘天华到上海参加“开明剧社”乐队,在江阴组织“国乐研究会”,自1922年起,刘天华先后任北京大学音乐传习所国乐导师、北京女子高师和国立艺专音乐系科的二胡、琵琶、小提琴教授,他的学生有曹安和、王君仪、韩权华、萧伯青、吴伯超等。

在任教之间,他还跟随俄籍教授托诺夫学习小提琴,同时悉心钻研西洋音乐理论。

1927年发起成立国乐改进社,编辑出版了《音乐杂志》(共10期)。

另外,他常将街头卖唱艺人请入家中记录他们演唱、演奏的曲谱并给予报酬,留下《佛曲谱》和《安次县吵子会乐谱》两部遗稿。

1932年5月底,他在北京天桥搜集锣鼓谱不幸染上猩红热,于6月8日去世。

刘天华一生致力于改进国乐“五四”时期,在“平民教育”“平民文学”等民主思想影响下,他反对音乐成为“贵族们的玩具”,提出音乐“要顾及一般民众”。

他珍视中国民族音乐传统,但不赞成抱残守缺的“国粹主义”,认为发展国乐,“必须一方面采取本国固有的精粹,另一方面容纳外来的潮流,从东、西方的调和与合作之中,打出一条新路来”。

上述名曲除了《病中吟》是1918年创作并流传的外,其余都是在1926年任教于北京大学音乐传习所、北京女子高等师范学校和北京艺术专科学校3所大学教授二胡、琵琶期间,以及1927年8月,在蔡元培、萧友梅、赵元任等人支持下创办“国乐改进社”之后,或创作、或修改定稿后得以广为流传的,至今仍是每个二胡学习者的必修习经典。

刘天华也是第一个采用近代记谱法编辑了京戏曲谱《梅兰芳歌曲谱》,此外,他筹组了“国乐改进社”,编辑出版《音乐杂志》,均在社会上产生的巨大的影响,其它还有未完成的《佛曲谱》、《安次县吵子会乐谱》及其一些写作及翻译文章等。

64刘天华国乐改进思想对二胡创作与技法的历史影响■韩 舒 黄敏学/绍兴文理学院艺术学院摘 要:国乐改进思想在刘天华的二胡创作与技法改进中得到充分体现,主要表现在连弓、颤弓、顿弓与断弓、波弓、滑音、颤滑音、泛音、揉弦等多种二胡创新技法上,不仅丰富了二胡的艺术表现力,提升了二胡艺术品位,还使得二胡演奏从此向着规范化和专业化的方向前进,为民族音乐研究与发展开辟出新的道路。

关键词:刘天华 国乐改进 二胡技法 历史影响一、刘天华“国乐改进”思想及其艺术风格刘天华是中国现代音乐史上具有革新思想的作曲家、演奏家、教育家与民族乐器改革家。

他于1927年联络吴伯超、柯政和等同人创办国乐改进社,“打消门户之见,大家合力工作,以救此国乐残生”。

为发扬光大民族音乐文化,他高瞻远瞩地提出:“必须一方面采取本国固有的精粹,一方面容纳外来的潮流,从东西的调和与合作之中,打出一条新路来,然后才能说得到进步这两个字。

”①为全面贯彻“国乐改进”之主张,刘天华与吴伯超、储师竹、陈振铎、蒋风之等学友同仁共同建立现代二胡乐派,培育民族器乐专门人才。

为促成国乐的现代转型,刘天华始终坚持音乐创作与理论研究并重,主编《音乐杂志》,推进“国乐改进”理论建设。

他创作的二胡曲10首如十面明镜,映照出其在艺术上的独具匠心,从不同角度刻画出鲜明的艺术形象。

在创作思想上,刘天华一方面反对排斥西方文化的国粹保守派,同时也反对全盘西化、唯西乐马首是瞻的错误倾向,旗帜鲜明地贯彻王光祈提出的建立代表“中华民族性”的国乐,从中西音乐融合中“打出一条新路来”。

他既掌握了音乐的一般创作规律,又善于运用中国民乐创作技法,创造性地吸收外国进步音乐因素,改进国乐以期与世界音乐并驾齐驱,使其成为近代民族器乐改革的奠基人。

正如李元庆所言:“他是真正掌握了民族音乐创作技法规律而又善于吸取西方音乐进步因素的现代作曲家,他是一个勇敢的革新家,对于我国现代音乐文化的发展,起了积极的推动作用。

刘天华二胡音乐的忧郁气质论文刘天华二胡音乐的忧郁气质论文他拥有一颗美妙的心灵,并且这美妙的心灵时刻受着苦闷的摧残。

然而,就像贝多芬要在苦痛与忍受里寻找生活的“欢乐”一样,他将这苦闷化作了艺术的甘醇。

他发泄着、彷徨着,寻找着一种“大爱”的欢愉。

从来都是“举世皆醉我独醒”的忧国忧民,从来都是“退那么修身,进那么治世”的大爱豪情。

他一个心系苍生的、忧郁的文人音乐家:刘天华。

在艺术里,悲剧〔或者说关于悲的题材〕总是多于喜剧。

正如鲁迅先生在他的文章《文艺与政治的歧途》里说的,文艺是“不安于现状”的,而世界总有无数的规那么与羁绊,人们活在这些乏味的规那么与羁绊里,生活毫无意趣。

而艺术就是要与这乏味作对抗的。

当这乏味的毫无生气的规那么显示出强大的力量时,追求意趣的艺术就必将是苦闷的,是抑郁的。

而悲剧就是在这两者的碰撞中产生的。

今天,笔者将以刘天华先生为例谈谈他二胡音乐的忧郁气质。

说到二胡就不能不说刘天华,不能不说他创作的二胡音乐。

刘天华先生在他短暂的人生里共为我们留下了十首二胡曲,其中大局部都已成为经典。

如我们熟悉的《病中吟》、《空山鸟语》、《月夜》、《良宵》、《光明行》等等。

关于这十首二胡曲,陈振铎先生把它分成六类,有的书上分成三类。

互相对照之后,笔者觉得其实主要可以分成两类:一是表现对现实的不满、苦闷、彷徨及由此引发对抗情绪的作品,如《病中吟》、《悲歌》、《苦闷之讴》、《独弦操》;二是表现对生活的热爱和对自然的赞美,月白风清,诗情画意,充满着美妙的想望,如《月夜》、《良宵》、《烛影摇红》、《光明行》。

现以《病中吟》及《良宵》二曲对刘天华先生二胡音乐的忧郁气质略发拙论。

一、此“病”非彼“病”刘天华的《病中吟》并非是在病中所作,他的病并不是指生病在床的意思,而是“表示了作者当年胸怀苦闷如病,不知何适何从的意思”[1]。

在那个苦闷的时代里,刘先生像许多忧国忧民的仁人志士一样,胸怀大志,希望在有生之年有所作为。

然而,命运多舛,现实的无奈使他一次又一次地感到苦闷。

刘天华演奏风格探讨1348925张晨双刘天华(1895-1932)江苏江阴人,中国近代作曲家、演奏家、音乐教育家,与诗人刘半农、音乐家刘北茂是兄弟。

自幼受到家乡丰富的民间音乐熏陶。

辛亥革命爆发后,回到江阴参加“江阴反满青年团”,执掌军号。

1912年随兄刘半农去上海,工作于开明剧社,业余加入万国音乐队,并学习钢琴和小提琴,开始接触西洋作曲理论。

曾任教于北京大学音乐研究会。

1932年因猩红热病逝于北京,年仅37岁。

他一生致力于改进国乐反对音乐成为“贵族们的玩具”,提出音乐“要顾及一般民众”。

其作品有十首二胡独奏曲、三首琵琶独奏曲、两首丝竹合奏曲等等。

本文主要对他的二胡作品演奏风格进行探讨。

《病中吟》作品简介:又名《安适》、《胡适》,是刘天华的处女作。

1915年作者遭受失业、丧父、贫困之厄运,自已又患病,感触颇多,孕育了初稿,1918年完成。

《病中吟》表达了一个有志者在逆境中的内心痛楚及坚决奋斗的意志。

《病中吟》并非生病之意,而是作者“心中苦闷如病,不知何去何从”。

这个作品一方面表现了作者贫困、坎坷的生活道路和痛苦、郁郁不得志的心情,另一方面也表现了作者对旧社会的不满和愤慨,以及对光明的向往和与现实抗争的精神。

演奏风格:全曲采用西洋三段体形式,第一段旋律悠长、低回高转,表现了“剪不断,理还乱”的愁绪;第二段旋律紧凑,节奏有力,与第一段形成鲜明的对比,表现了作者想摆脱苦闷的愿望;第三段又再现第一段绵长的曲调,表现了作者对现实的无能为力;尾声中节奏又加快,简短而有力地把两个主题概括成一句,用八分音符把B段情绪加紧达到顶点,突转入A段素材,简括结束在宫音表达出虽然苦难,仍坚持斗争的愿望。

《病中吟》采用散句形式,各段落直接由句逗构成,顶针手法比较普遍地用于各乐逗之间的衔接,使得旋律能够顺畅地流淌,延绵不绝;派生及再现手法,使得全曲既对比又统一;。

全曲的速度布局为“慢-稍快-慢-快”,在传统的“散-慢-中-快-散”的思维上有多突破,表现在“中-快”之间穿插了一个“慢板”;音乐形象上,全曲情绪大起大落时而悲哀,时而奋进,既是作者当时所面临的困苦与彷徨,也是作者多年坎坷经历的写照。

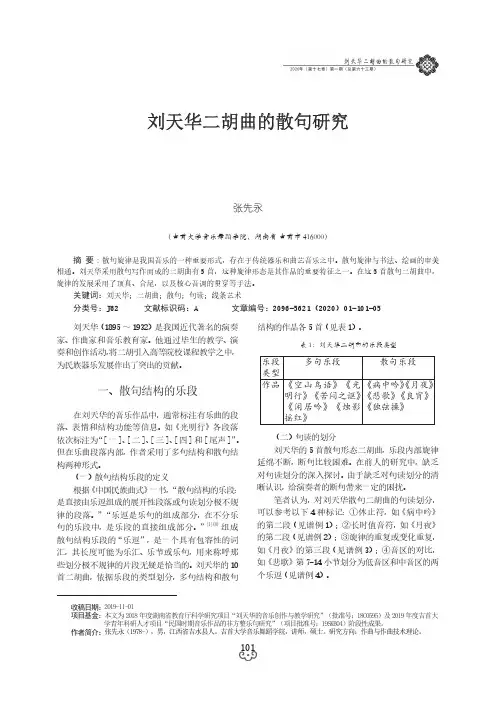

101刘天华二胡曲的散句研究张先永(吉首大学音乐舞蹈学院,湖南省 吉首市 416000)摘 要:散句旋律是我国音乐的一种重要形式,存在于传统器乐和曲艺音乐之中。

散句旋律与书法、绘画的审美相通。

刘天华采用散句写作而成的二胡曲有5首,这种旋律形态是其作品的重要特征之一。

在这5首散句二胡曲中,旋律的发展采用了顶真、合尾,以及核心音调的贯穿等手法。

关键词:刘天华;二胡曲;散句;句读;线条艺术分类号:J62 文献标识码:A 文章编号:2096-5621(2020)01-101-05收稿日期:2019-11-01项目基金:本文为2018年度湖南省教育厅科学研究项目“刘天华的音乐创作与教学研究”(批准号:18C0595)及2019年度吉首大学青年科研人才项目“民国时期音乐作品的非方整乐句研究”(项目批准号:19SKB04)阶段性成果。

作者简介:张先永(1978-),男,江西省吉水县人。

吉首大学音乐舞蹈学院,讲师,硕士。

研究方向:作曲与作曲技术理论。

刘天华(1895~1932)是我国近代著名的演奏家、作曲家和音乐教育家。

他通过毕生的教学、演奏和创作活动,将二胡引入高等院校课程教学之中,为民族器乐发展作出了突出的贡献。

一、散句结构的乐段在刘天华的音乐作品中,通常标注有乐曲的段落、表情和结构功能等信息。

如《光明行》各段落依次标注为“[一]、[二]、[三]、[四]和[尾声]”。

但在乐曲段落内部,作者采用了多句结构和散句结构两种形式。

(一)散句结构乐段的定义根据《中国民族曲式》一书,“散句结构的乐段:是直接由乐逗组成的展开性段落或句读划分极不规律的段落。

”“乐逗是乐句的组成部分,在不分乐句的乐段中,是乐段的直接组成部分。

”[1](8)组成散句结构乐段的“乐逗”,是一个具有包容性的词汇,其长度可能为乐汇、乐节或乐句,用来称呼那些划分极不规律的片段无疑是恰当的。

刘天华的10首二胡曲,依据乐段的类型划分,多句结构和散句结构的作品各5首(见表1)。

刘天华二胡创作与京剧西皮音乐的联系 刘天华是我国近现代著名的民族器乐教育家、革新家和作曲家。其十首二胡作品,因具有浓郁的民族风格和创新意味而经久不衰。仔细分析刘天华的二胡作品,我们会发现这样一个现象:在大量作品中,起核心作用的音调几乎都与京剧西皮音乐有内在联系。对这一现象进行分析,既可以从创作实践上对刘天华“一方面采取本国固有的精粹,另一方面容纳外来的潮流,从中西的调和与合作中,打出一条新路来”,①这一国乐改进思想作出较好的诠释,同时也可以从一个角度回答刘天华的二胡音乐为何具有浓郁的民族风格这一问题。 为便于论述,笔者先例出一段西皮音乐中使用较普遍、较定型的音调: 谱①是一段西皮原板过门,常用于西皮音乐之中,如周信芳演唱的《四进士?上写田伦顿首拜》中西皮原板过门。其中加引号的部分几乎是一种定型的样式。刘天华在进行二胡创作时,大量化用这一定型素材,并巧妙地运用于二胡创作之中。 刘天华对谱①的化用,主要表现为三种情形:第一,对谱①拉宽节奏,加过渡音;第二,对谱①中部分音作高八度处理后拉宽节奏,加过渡音;第三,对谱①进行个别音的改动,再拉宽节奏。以下就三种情形逐一加以论述,由于版面问题,笔者在文中只例出少量谱例,也以尾注的形式在文后例出了一部分,其他大部分相关谱例,读者可以根据注释中指出的文献自行查阅。 一、拉寓、加过渡音 这种情形,最明显的例证是《病中吟》中的一组音调,该组音调主要出现在第七小节、第二十一小节及结束等处②,其典型形态是结束处的音乐,见下例: 这组音调基本上都出现在段落结束处,起着总结乐段和全曲内涵的作用,地位非常重要。它们正是谱①按照第一种情形化用而来的:即把谱①中加引号的部分拉宽节奏,再加入“4”“7”等几个音稍作过渡而形成的。其中谱②甚至只是单纯的节奏拉宽而已,应该是化用西皮最显明的一例(注意标“*”号的音符)。 第一种化用情形,除明显体现在上述《病中吟》中之外,也体现在《独弦操》之中。该曲的开始部分及第三段第十二至十四小节处,均使用了第一种化用③。这两处的音调,相对全曲来说同样是非常重要的:开头部分是乐曲的起始,有动机的意味,对于形成风格、垫定情感基调及抓住听众等各方面都起着重要的作用;第十二至十四小节处的音乐,虽然位于第三段的中后部,但由于其后只有一个补充乐句,而且这一音调与前面部分的音乐无论在旋律、节奏、速度上还是在情绪特征上都形成了强烈的对比,所以实质上仍属总结性乐句,具有非同一般的意义。 二、高八度处理、拉宽、加过渡音 这种情形,最明显的例子是《闲居吟》中的主导动机音调,它在第一段四个乐句中变化出现了八次,在全曲中则至少出现了十次以上④。该组音调的基本形态是乐曲的开头部分,见下例: 谱③是全曲的动机,它首先以多种手法衍变出其他形态,其次又以更丰富的手法衍变出全曲,其地位是非常重要的。如果把谱③与谱①加以对比,可以看到:这一动机实际上是将谱①中加引号部分的“6”“1”“2”“1”四个音作高八度处理后拉宽节奏,再加入过渡音“5”而形成的,这就是典型的第二种化用。 第二种化用除主要体现在《闲居吟》中之外,还体现在《良宵》的前八个小节之中⑤。这部分音调初看与谱①在旋律感觉上差别较大,一般不容易发现二者的联系。造成这种隐秘性的原因主要有三个:其一是作高八度处理的音不是整块的,而是错杂开来的,即谱①引号中的“6”和最后的“1”作了高八度处理,而前面的“3”和中间的“1”“2”却未作高八度处理;其二是过渡音“5”加放的位置变了,由于这里“5”加放在“3”和“6”之间,破坏了“3”和“6”所构成的西皮音乐的重要音程;其三是最后的一个“1”与前面的“3? “6” “1” “2”四个音分别处于前后两个不同的句逗之中,五个音缺少整体感。由于上述三个原因,原来西皮音乐的特征被大大消解,但仔细辨析,仍然可以发现二者之间的联系。 三、改个别音、拉宽节奏 这种化用手法是刘天华在创作中使用得最多的一种。 先看《良宵》中第十二、十五、二十一、二十三、三十一、四十、四十三、六十一小节及结束处的音乐⑥,这九处音调形成一组,基本形态是第三十一小节,其他各形态是在三十一小节的基础上发展变化而成的。见下例: 《良宵》中这组音调在乐曲中最主要的作用是乐句、乐段之间的合尾,以便获得统一的效果,对于表达作品的思想情感非常重要。把谱④与谱①中引号部分对比,可以发现:谱④是将谱①加引号部分中的“6”改成“2”、将最后的“蝉”这一音腔改为无下滑的单音“1”,最后拉宽节奏而成的。这种化用变化幅度最大,因为“6”的被改,其意义不仅仅只是一个单音的变化,更重要的是,由于“6”的改变,西皮音乐由“6”和“3”构成的重要音程也随之消失。正因为如此,谱④与谱①的联系就变得最为隐秘,最难发现。至于这组音调中的其他形态,由于都是谱④的变化,所以与谱①的联系是必然的,这种联系可称之为化用的化用。 在《闲居吟》中有一组庞大的类似音调,如果细例出来,至少包括第三、第五、第十一、第十五、第二十七、第三十一、第三十三、第三十九、第四十、第四十七、第四十八、第五十一、第五十三、第五十五、第五十六、第六十、第六十三、第六十五小节及结束处等十八处,其基本形态是第三小节处的音调⑦。这组音调,在作品中往往处于同头或者合尾的位置,意义重大。将这组音调与谱①对比,现象与《良宵》几乎一样,所以不再多述。 余论 通过上述分析,我们不但可以清楚地看到刘天华二胡创作与京剧西皮音乐有内在联系,同时还可以总结出刘天华化用京剧西皮音乐进行创作的两大特征:其一是善于化用。首先,在选用西皮素材时,刘天华并不是不作筛选,而是精选其中最为人熟悉、使用率最高的过门音乐中最定型的部分,也就是说,刘天华是如他自己所言的那样“采取本国固有的精粹”。其次,刘天华在使用所选素材时不是全盘照搬,而是作多种变化,变化中又体现出形异神同的特点。其二是大量使用变化后的素材,并在乐曲中赋予其重要地位。在刘天华时代,以京剧音乐为素材进行创作的作曲家并不鲜见,就是以前述谱①为素材进行创作的也不仅仅只有刘天华一人。比如赵元任创作的歌曲《教我如何不想他》的结束部分就是一例,但像刘天华这样大量使用,并都使用在重要结构位置的却不多见。比如在前述《闲居吟》中,化用西皮素材使用量多达十八处以上,而且都用在同头或合尾的位置。 上述两个特征,应该能从一定的角度较好地解释刘天华的创作为何具有浓郁的民族风格这一问题。同时,也能从创作实践上进一步佐证刘天华的国乐改进思想。 注释: ①肖伯青,《忆刘天华先生》,载《人民音乐》1982年第8期。 ②第七小节处音调: 第二十一小节处音调: ③见中国艺术研究院音乐研究所编《刘天华创作曲集》中之《独弦操》一曲。 ④⑦见上述曲集中《闲居吟》一曲。 ③⑥见上述曲集中《良宵》一曲。

刘天华美学思想音乐创作实践探析作者:李杰来源:《当代音乐(下旬刊)》2017年第08期[摘要]刘天华的音乐创作实践,是以他的音乐美学核心思想“在一方面采取本固有的精粹,一方面容纳外来的潮流,从东西的调和与合作之中,打出一条新路来”中所展开的。

本文以他的十二首二胡独奏曲和三首琵琶曲为文本,从调性布局及曲式结构、旋律的发展手法、演奏技法三方面着手,探究其音乐美学思想在创作实践在的具体指导。

[关键词]刘天华;音乐美学思想;音乐创作[中图分类号]J614 [文献标志码]A [文章编号]1007-2233(2017)16-0097-03刘天华的作品之所以感人至深,深受各阶层人士的欢迎,是因为他的作品真挚、深刻地表达了他的内心世界,体现了他国乐改进的思想。

在乐曲的创作改编中所体现出来的中西融合的特色也满足了欣赏者的审美需求。

刘天华认为乐曲的创作同样要“一方面采取本固有的精粹,一方面容纳外来的潮流,从东西的调和与合作之中,打出一条新路来”。

我们从他所创作的十首二胡独奏曲、三首琵琶独奏曲的调性布局、曲式结构和旋律的发展手法等方面可以看到这一点。

一、调性布局及曲式结构的相融刘天华的十首二胡独奏曲和三首琵琶独奏曲总的来说都采用了民族调式。

十首二胡独奏曲:《病中吟》,G宫清乐调式;《月夜》《独弦操》,D宫六声调式(加变宫);《苦闷之讴》《悲歌》,e商清乐调式;《除夜小唱》《闲居吟》《空山鸟语》《光明行》,D宫六声调式(加变宫);《烛影摇红》,e羽清乐调式。

三首琵琶曲:《歌舞引》,A徵六声调式(加清角);《改进操》,a徵清乐调式;《虚籁》,D宫清乐调式。

《病中吟》《月夜》《独弦操》《悲歌》《除夜小唱》《空山鸟语》《改进操》《虚籁》等八首乐曲的全曲自始至终都是在各自的主调上发展。

而其中《苦闷之讴》《闲居吟》《光明行》《烛影摇红》《歌舞引》等五首乐曲使用了转调,在调性布局上则继承了中国民族音乐的传统和借鉴了西洋音乐的布局思维。

摘要我国的音乐大师刘天华在音乐创作和演奏上有着独特的见解和惊人的成就,他的创作为二胡艺术的注入了新的元素,增强了二胡艺术的生命力,是我国民族音乐发展的重要组成部分,所以,本文对刘天华的演奏技法、作品创作以及历史贡献等方面对二胡艺术进行了较深入的研究,从而探索二胡的艺术价值以及民间艺术的发展。

关键词:刘天华;二胡艺术;创作背景;贡献AbstractLiu Tianhua, the master of Chinese music, has unique views and remarkable achievements in the creation and performance of music. His creation has opened a new art road for the development of Erhu art and made great contributions to the development of national music in our country. Therefore, this article from Liu Tianhua's playing techniques, works and historical contributions and so on. The art of Erhu has been studied deeply, so as to explore the artistic value of Erhu and the development of folk art..Keywords:Liu Tianhua; Erhu art; creation background; contribution目录上海师范大学本科毕业论文(设计)诚信声明.........................错误!未定义书签。

上海师范大学本科毕业论文(设计)选题登记表.....................错误!未定义书签。

22

黄河之声 2019年第8期 总第533期◎ 民族音乐学与传统音乐理论

刘佳音

(沈阳音乐学院,辽宁 沈阳 110818)

摘 要:

刘天华于1928年创作《闲居吟》,此时是他音乐创作的高峰期。生活日渐稳定,但社会大格局仍处于动荡,闲

暇和怡然自得的状态下还有着一丝隐隐不安之情的背景下创作出了这首乐曲。针对二胡的演奏技巧上融入了泛音演奏

的技法。该文章通过曲式结构、音乐风格、演奏技巧等方面来解析《闲居吟》这首二胡大曲。

关键词:

刘天华;闲居吟;演奏技术

浅谈刘天华十首二胡曲之《闲居吟》

刘天华(1895-1932),江苏江阴澄江镇西横街人,中国近代作

曲家、演奏家、音乐教育家。其父是清末秀才刘宝珊,与诗人刘半

农、音乐家刘北茂是三兄弟。自幼在家乡受民间音乐熏陶。辛亥

革命爆发之后,他回到江阴参加“江阴反满青年团”。1912年刘天

华随兄刘半农去了上海,在开明剧社工作,业余时间加入万国音乐

队,并开始学习小提琴和钢琴,及西洋作曲理论。曾任教于北京大

学音乐研究会。刘天华的音乐创作主要在民族器乐曲方面,共创作

十首二胡曲:《病中吟》、《月夜》、《苦闷之讴》、《光明行》、《独

弦操》、《烛影摇红》《悲歌》、《空山鸟语》、《闲居吟》、《良宵》。

四十七首二胡练习曲。三首琵琶曲:《歌舞引》、《改进操》、《虚

籁》。等等。刘天华在音乐创作上和立志于对国乐改进的心,为我国

民族乐器发展开辟了新的天地。

一、创作背景

《闲居吟》创作于1928年,此时这是刘天华的创作高峰期,他

所任课的学校又恢复上课,生活开始安稳了,心情也自然愉快些。

但是这个时期,也正是中国最黑暗的阶段。此时人们并没有心情对

待国乐的发展。刘天华面对此番逆境,为了改革和提高国乐,于

1927年创建了“国乐改进社”。“国乐改进社”主要是收集、整理、

研究民族音乐的组织,同时也编辑和出版音乐杂志、创作民族乐曲

等。“国乐改进社”是当时社会的新风气,对于新文化的发展起到

了很好的促进作用。在这时期,刘天华的音乐事业相对来说还算顺

利,但在当时那样的社会大背景下仍然很困难。《闲居吟》就是在这

种矛盾的情绪下创作的,表达闲暇的心情和怡然自得的情调,以及

身处顺境的乐观态度和隐隐的不安之情。

二、曲式结构

《闲居吟》是由五个段落组成的A、A’、B、C、B’运用了变

奏的创作手法,以第一段为基调,四次变奏发展形成的变奏曲式。

引子3小节,A段为第一段,4-19小节。由a,4+4+4+4小节组成,

方整乐句。由起、承、转、合四个乐句组成的乐段。4/4节拍,D宫

调的慢板乐段。A’段为第二段,20-35小节。由b,4+4+4+4小节

组成,是采用模进的手法创作的乐段。方整乐句,快板乐段。B段为

第三段,36-51小节。由c,7+9小节组成,是采用合头手法创作的乐

段,此段为慢板乐段。C段为第四段,52-67小节。由d,8+8小节组

成,对比乐句,快板乐段。B’段为第五段,68-75小节。由c’,8小

节组成,再现乐段,全曲结束。

三、演奏技巧

第一段为慢板乐段,如歌地。第一句mi、la、sol、la一定要用

推弓弓法演奏,否则没有音感(演奏出来的音乐感觉)。在演奏这一

乐段时要注意右手时刻控制弓速,不可忽然提速。尤其注意这一段

中像第一句mi、la、sol、la这种附点节奏型的起句,在右手演奏时

要控制住弓子,擦实第一个mi,然后放松右手使弓子贴住琴弦演奏

完后面一弓子音即可,这样出来的音色更能表达出作者闲暇及喜悦

之情。第5小节的mi、la、sol、la,在mi前加入垫指滑音,左手可

在滑音过程中多加些力度,使音色听起来更加饱满。第9小节与第10

小节中的sol、do、la、sol用顿弓演奏,这样演奏出来的音会更显

俏皮、跳跃。乐曲第一乐段的节奏悠扬舒畅,是一个如歌的慢板,

每个乐句的收尾都是用泛音来演奏(泛音演奏:演奏时左手需要虚

搭在琴弦上,右手运弓实即可。)这也是刘天华借鉴了琵琶、古琴

上的泛音技术,听起来空灵感十足。作为结尾来表达,演奏出幽深

空灵的意境方能让听众有余音绕梁之感。第二段在演奏上要比前一

段略快些。从20小节开始,共4句,每一句的演奏速度都是由慢渐

快再做渐慢。每句的强弱处理也是跟着演奏速度走的,演奏时弱渐

强再渐弱进行处理即可。在第二段的演奏上要注意,声音弱但音色

不能虚,声音强但音色不能燥。第三段要极慢速的演奏,相比较第

一段的速度还要慢。对于演奏者来说这个段落对右手演奏技术有着

较高的要求。因为速度极慢,还要把音擦实不能虚。针对乐句之间

的对比弓子控制的力度上也要有明显变化,还要设计好演奏时的气

口,演奏出乐句之间的停顿对比。由于极慢速的演奏很难让听众产

生情感上的共鸣,第三段中的附点节奏型则是用来弥补慢速上的不

足,让听众产生闲暇之余中隐藏着忧虑之情。第四段是快板,但是

要慢起渐快。51小节的re、mi、sol要演奏的有跳跃感,re、do、re

第一个re上要用颤音演奏,打弦时对左手的灵活性要求较高,慢起

渐快后定准速度,不要过快,保持住起速后的速度,在53小节定速

即可。59小节是第二句,这句演奏时要与第一句有明显的对比,此

乐句中出现了连续的泛音。为了是演奏出的音不过于单调,采用左

手滑音的方法进行演奏,要求左手灵活快速的进行连续滑音演奏。

第四段是整个乐曲中最精彩的乐段,明显的反映出作曲家的矛盾情

绪。在当时难得的闲暇与喜悦之中还伴随着长久以来掩藏的无奈与

悲苦。这一乐段要演奏的很灵巧。第五段再现了第三段的第一句,

在演奏速度上是五个乐段中最慢的一段。结尾处使用了三个do做泛

音,仿佛梦境结束了有些恍惚的感觉,让人无限遐想。

四、结语

《闲居吟》这首二胡曲是刘天华十首二胡曲中两首大曲之一。

这首二胡曲是刘天华借鉴了琵琶、古琴的泛音演奏技术,对二胡的

技术方面又填上了一笔,增加了一个新高度。就曲子而言对于演奏

者情感上的把控有一定的难度,说是情感上的把控实则是对演奏者

如何通过自身的技术,对其进行情绪上的演奏抒发。一字之“吟”

既要表达出闲暇之情,又要表现忧国忧民之虑。因此对演奏者运用

自身对娴熟的演奏技术有着较高的要求,还应多聆听和学习不同演

奏家所演奏的不同版本的曲子。择优而选,从而形成自己所独有的

音乐风格。■

[参考文献]

[1] 吴瑕.二胡作品《闲居吟》赏析及演奏技法见解[J].太原城市职业技

术学院学报,2013,12.

[2] 孙迎枫.从《闲居吟》的曲式结构谈乐曲的演奏艺术[J].南京艺术学

院学报(音乐及表演版),2003,04.