第四章 传播的自由与控制

- 格式:ppt

- 大小:1.48 MB

- 文档页数:51

第四章知识与课程第一节知识与人生1.对知识的理解、选择、组织和控制,就成为课程和教育生活得以可能的重要前提。

(填空)2.什么是知识?从日常用法来看:第一,“知识”是一种重要的智力资源,“知识”的获得和应用有助于提高人们的认识和实践能力;第二,“知识”不是个体一种内隐的心理要素,而是一种可以在公共领域加以传播的社会要素;第三,“知识”是个褒义词,一个人掌握“知识”的多寡,相当程度上代表着人们对一些事物了解程度的深浅或实践能力的大小;第四,“知识”是后天习得的,而非是先天遗传的。

只有那些善于学习的人,才能掌握某方面的知识。

3.《辞海》中给“知识”一词下的定义是:“①人类认识的成果或结晶。

包括经验知识和理论知识。

4.郎特里在其编著的《英汉双解教育辞典》中将“知识”定义为“个人通过生活经验与教育获得的信息与认识的总体。

5.不同视野知识的概念(关于理性主义,经验主义,实用主义对于知识的理解和各种人物)柏拉图将“知识”和“意见”相区分,认为“知识”是人类理性认识的结果,是人们对于事物“本质”的反映和表述,不同于人类感性认识所产生的“意见”。

笛卡儿作为西方现代哲学的奠基人之一,在“知识”概念问题上和柏拉图一样对感觉经验的可靠性持怀疑主义的态度。

在笛卡儿看来,由感官获得的知识是混乱的,是人与动物共同具有的;只有由思想获得的知识才是清晰可靠的,是人类所独有的。

笛卡儿之后,斯宾诺莎、莱布尼茨以及康德等也都强调知识构成中的逻辑成分及知识形成中的理性作用。

与上述理性主义的知识概念并肩而立的就是经验主义的知识概念。

经验主义的知识概念反对任何先验的观点和范畴,认为人类所有的知识都来源于感觉经验,都是对外部世界各种联系的反映。

这种观点在培根和洛克那里得到了最集中的阐述。

为了获得这种新的、更加可靠的知识,培根吁请人们抛弃长期以来控制思想的四种“假像”——“部落假像”、“洞穴假像”、“市场假像”与“剧场假像”。

培根认为,这些假像的存在使得人们的观念没有一种是完全反映外界事物的本质,因而都是虚妄的、扭曲的和错误的。

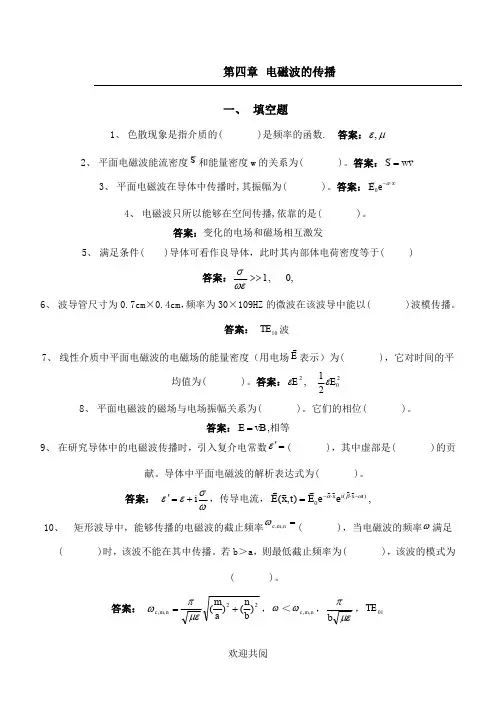

第四章 电磁波的传播一、 填空题1、 色散现象是指介质的( )是频率的函数. 答案:,εμ2、 平面电磁波能流密度s 和能量密度w 的关系为( )。

答案:S wv =3、 平面电磁波在导体中传播时,其振幅为( )。

答案:0x E e α-⋅ 。

6、 7、 9、 的贡10、 矩形波导中,能够传播的电磁波的截止频率=n m c ,,ω( ),当电磁波的频率ω满足( )时,该波不能在其中传播。

若b >a ,则最低截止频率为( ),该波的模式为( )。

答案: 22,,)()(b n a m n m c +=μεπω,ω<n m c ,,ω,μεπb ,01TE11、 全反射现象发生时,折射波沿( )方向传播.答案:平行于界面12、 自然光从介质1(11με,)入射至介质2(22με,),当入射角等于( )时,反射波是完全偏振波.答案:201n i arctg n = 13、 迅变电磁场中导体中的体电荷密度的变化规律是( ). 答案:0t e σερρ-= 1、 ) .均匀介质 B.真空中 C.导体内 D. A .6、 平面电磁波E 、B 、k 三个矢量的方向关系是( )A .B E ⨯沿矢量k 方向 B. E B ⨯沿矢量k 方向C.B E ⨯的方向垂直于kD. k E ⨯的方向沿矢量B 的方向答案:A7、 矩形波导管尺寸为b a ⨯ ,若b a >,则最低截止频率为( )A .μεπa B. μεπb C. b a 11+μεπ D. a2μεπ 答案:A 8、 亥姆霍兹方程220,(0)E k E E ∇+=∇⋅=对下列那种情况成立( ) A .真空中的一般电磁波 B. 自由空间中频率一定的电磁波C. 自由空间中频率一定的简谐电磁波D. 介质中的一般电磁波答案:C9、 矩形波导管尺寸为b a ⨯ ,若b a >,则最低截止频率为( ) 1、 21E E →∂-21B B →∂-表明:电场与磁场相互激发形成电磁波, 电磁波可以脱离场源而存在;222210E E B B v t ∂-⋅-⋅=∂ 一般随ω变化,存在色散(3)亥姆霍兹方程:(220,0E k E k E i B E ωεμω∇+==∇⋅==-∇⨯ 表示以一定频率按正弦规律变化的单色电磁波的基本方程,其每个解都代表一种可能存在的波模。

第一章危机与危机管理概要1,危机——是一种“情势”,而非一个事件,据此归纳出危机的特征,并以“人”和内外环境为尺度,对危机类型进行划分。

2,危机管理的界定——提出它是情境,资源,沟通和行为的四维一体的管理系统,进而确定了危机管理的基本原则和主要范畴。

3,树立危机观。

第一节危机的定义,特征与类型●诸多学者对危机定义的共同要素:不确定性;紧迫性;威胁性;潜在损害性●据威廉斯的概念办公室原则,本书定义——危机是由组织外部环境变化或内部管理不善造成的可能破坏正常秩序、规范和目标,要求组织在短时间内作出决策,调动各种资源,加强沟通管理的一种威胁性形势或状态。

Q1危机是一种事件,还是一种状态?——是一种形势/情境/状态。

A:事件,还是状态,这是一个涉及危机定位的根本性问题。

危机往往由特定事件引发,其表现形式也主要是威胁性事件,但危机事件不等于危机。

危机本质——组织内部与外部的构成要素、动作规则和发展秩序由常态异化、裂变为威胁体系的过程。

危机带来的不只是一个威胁性事件,而是一种涉及内外部多重利害关系的复杂困境。

相应的,危机管理也不单纯是事件处理——而是对组织威胁性生存环境的修复和改造。

定义为状态的意义:更准确反映危机的本质,有利认识,理解。

明确危机管理的方向利于组织树立危机意识,建立对应机制,形成战略性危机发展观Q2危机的诱因是什么?A外部环境变化(自然&社会)+组织内部管理不善(观念/战略/战术)+导火线Q3危机为何一旦爆发便迅速蔓延?(危机特质之一)A危机还有特殊传播性。

大众媒介的渗透性。

危机的非常态事关多重利害关系的复杂性(成为媒体报道、传播的核心关注点)。

再加上人际/组织/群体传播对其的高度敏感。

必然性和偶然性渐进性和突发性(量变到质变,分潜伏/爆发/处理/解决四阶段的生命周期)建设性和破坏性(警钟、疫苗/时势造英雄;有形损害/无形损害)紧迫性、公共性(控制论)——其中传播的快、广、变异快/杂/多谣言等仨特点。

第一章新闻传播的起源第一节新闻传播的早期历史——口头新闻时代学术界一般把原始社会和奴隶社会初期的新闻传播的历史,称之为口头新闻时代。

二、语言的形成语言是人类区别于其他动物的主要标志。

二、古代西方的手书新闻传播两种主要的形式:一种是公告式的,即原始形态的官方公报;另一种是私人新闻信。

三、中国古代的手书新闻传播甲骨文——金文——岩刻——汉代邸报——布告、露布——进奏院报(定本)——宋代邸报、小报——塘报、旗报、牌报——京报小报:不定期发行的非官方报纸。

1566年,威尼斯政府在与土尔其的战争中经常发布一种叫做《消息公告》的手抄新闻。

起初是在公共场所当众朗读,并向听众收取一个威尼斯铜币,后来,gazeta 一词成了欧洲近代报纸的通称。

第三节主题传媒之外的辅助手段主要有:结绳记事、实物表意、图画传声、烽火报警、击鼓传讯等。

第二章近代报刊的萌芽与争取出版自由的斗争第一节近代报业的萌芽和发展一、近代报业出现的历史条件A、印刷术的发明和普及,是近代报刊诞生的第一个必要条件。

B、近代报刊产生的第二个必要条件是社会于新闻信息的需要。

C、邮政事业的产生是近代报业诞生的第三个重要条件。

二、早期的新闻印刷品成为报纸具备的条件有如下几点:A、至少每星期出版一次;B、必须是用机械手段生产的(有别于手写的“新闻信”、“新闻书”);C、凡是愿意付费者,不论属于什么阶级或是有什么特殊兴趣,一概可以买到;D、必须刊登公众感兴趣的事情(有别于某些宗教性的或商业性的出版物);E、必须对只具备普通文化水平的公众有吸引力;F、必须及时,至少就当时技术发展的水平是相对及时的;G、它还必须具有持续出版的稳定性三、定期刊物的出现1615年,爱格诺尔佛·莫尔创办了著名的《法兰克福新闻》,该报每周一期,每期刊有数条新闻,被人认为是世界新闻史上第一家真正的报纸。

莫尔本人亦被人们尊称为“德国报业之父”。

1621年8月13日,英国出版商尼古拉斯·艾克尔在国王的特许下,创办了英国第一家定期刊物《每周新闻》。

外国新闻传播史笔记第一章口语传播第二章文字传播一、名词解释1、古罗马《每日纪闻》(94、99传名):2、新闻信:3、威尼斯小报:4、富格尔通讯:二、简述1、简述古代新闻传播发展的三个里程碑及其意义。

2、古代新闻传播和近代新闻事业的不同特点。

第三章印刷传播与通讯社一、名词解释1、谷登堡(00新名):2、新闻书:3、资产阶级政党报纸:资产阶级革命后各国报业均经历了一个政党报刊时期,主要表现为不同党派纷纷创办控制报刊,作为政治斗争的工具;报刊信赖政党补贴发行;这一时期报刊政治上倾向性明显,侧重于时政新闻和言论,以上层人士和政界为主要读者对象。

4、上层报纸/高级报纸(01新名):5、廉价报纸(91名):6、黄色新闻(91、00新名):在煽情主义新闻的基础上发展而来,注重犯罪、丑闻、流言蜚语、离婚和性等问题,强调灾害和体育报导,是报业追逐利润的结果。

来源:表现手法:大号字煽情标题,版面夸张,滥用照片,捏造新闻,星期日增刊登载滑稽和肤浅文章,标榜同情受压迫者,使报纸的作用从宣传时代进入了鼓动时代。

7、报团(90、95名):在两个以上城市,拥有两种以上日报的报业公司称为报团,表明新闻事业走向垄断,是二十世纪新闻事业最重要的发展。

世界上第一个报团是19世纪80年代初的美国斯克里普斯报团。

8、传播集团:新闻垄断组织的一种形式9、联合企业 10、“三社四边协定”(93、95、00传名):11、交流新闻社12、国际通讯社 13、国内通讯社14、新闻通讯社:专门搜集和供应新闻稿件、图片和数据的新闻发布机构,新闻流通的重要渠道,受众广,影响大。

15、埃菲社(98名)16.特稿辛迪加:辛迪加是指授权承担某项责任或进行特定的商业交易的人们或公司的联合体。

特稿辛迪加一般只采访国内新闻,发稿范围也在国内,一般与一个或几个世界性通讯社签有协议以获得国际新闻。

有的国内通讯社也采访国际新闻,但一般只供给国内媒体,作为本国国际新闻的补充。

名词解释第一章双重偶然性:是德国社会传播学家鲁曼提出的概念,指的是传播双方都从在着不确定性,通过传播所作出的选择有受到拒绝的可能。

双重偶然性的存在说明,社会信息系统是一个多变量的系统。

双重偶然性是人类社会信息系统所特有的属性,这与它是以人类为主体的活动有关.双重偶然性的存在说明,社会信息系统是一个多变量的系统。

这些变量如果处理不当,便会引起传播障碍和传播隔阂。

传播障碍:指的是在传播活动进行过程中,由于传播系统本身存在的结构性和功能性障碍,如不合理的传播制度,不畅通的传播渠道而导致的传播行为受到障碍。

传播隔阂:指的是在传播过程之中,个体,群体,世代之间因为特定利益、价值、意识形态和文化的差异,导致传播双方的正常传播行为受到影响,甚至严重阻碍传播行为的进展。

社会信息:除了人的生物和生理信息以外的,与人类的社会活动有关的一切信息。

传播:社会信息的传递或者社会信息系统的运行信息:信息是物质的普遍属性,是一种客观存在的物质运动形式,它在物质运动过程中所起的作用就是表述它所属的物质系统,在同其他任何物质系统全面相互作用的过程中,以质、能、波动的形式所呈现的结构、状态和历史。

信息社会:是指信息成为与物质和能源同等重要甚至比之更加重要的资源,整个社会的政治、经济和文化以信息为核心价值而得到发展的社会。

信息社会是在农业社会和工业社会充分发展的基础上到来的。

媒介技术或社会信息系统的发达是它诞生的基本条件。

信息社会亦称"知识社会”、"后工业社会”。

信息革命:是指人类在认识世界的过程中,感知、反映、接收、传递、交流、综合分析和加工处理信息的工具与手段的革命性变革。

信息革命的一个突出特点是使用现代科技成果所能得到的各种物质手段来延伸、扩展和强化人的脑力劳动,它表现出来的是信息化、智能化和分散化。

信息革命对社会的推动首先体现在它使得科学技术和国民经济获得了飞速发展的推动力。

大众文化:是在市场经济条件下,兴起于当代都市,与当代大工业密切相关,以大众传媒为载体,从满足社会公众的物质和精神需要出发,以社会公众的生活消费为目的的文化现象。

传播学教程名词解释第一章传播学的对象和基本问题传播学传播发展传播学健康传播学风险传播信息马克思主义精神交往论双重偶然性传播隔阂第二章人类传播历史发展信息爆炸“信息过载”(信息超载)NII计划媒介发展的30年法则赛博空间第三章人类传播符号意义编码和解码能指/所指乔治·赫伯特·米德符号符号互动论符号的任意性语言符号互文性讯息信息与讯息非语言传播非语言符号索绪尔象征性互动理论象征性文化意义第四章人类传播的过程与系统结构传播者模式5W模式(拉斯韦尔模式)反馈香农—韦弗模式噪音单向传播双向传播循环模式施拉姆韦斯特利—麦克莱恩模式马赛克传播模式唯物史观下的社会传播总过程另类媒体第五章人内传播人际传播自我传播、人内传播人际传播亲身传播主我/客我“自我互动”理论“镜中我”初级群体次级群体基模罗伯特·阿克塞尔罗德基于基模理论的信息处理过程模式“详尽分析可能性”理论第六章群体传播、集合行为、组织传播社会认同模式群体规范群体压力流言奥尔波特公式集合行为群体暗示和群体感染群体模仿群体传播公共传播组织传播第七章大众传播大众传播社会雷达(环境监测)社会地位赋予功能麻醉理论结构功能主义信息环境拟态环境第八章媒介技术媒介组织地球村马歇尔·麦克卢汉媒介即讯息“热媒介”和“冷媒介”容器人“电子乌托邦”网络成瘾流媒体自媒体媒介生态环境媒介生态把关人(守门人)双重行动模式媒介事件社交媒体第九章传播制度与媒介规范理论传播制度集权主义理论自由主义理论媒介责任理论报刊的社会责任理论民主参与理论观点的自由市场哈钦斯委员会第十章大众传播的受众大众受众分众观利基受众认知和谐论“政治及有倾向”假说媒体近用权媒介接近权受众商品论选择性接触受众的选择性接受心理和行为选择性理解选择性记忆受众的“碎化”受众的极化个人差异论IPP指数“使用与满足”理论第十一章传播效果研究传播效果子弹论“证词法”《人民的选择》伊里调查意见领袖(舆论领袖)意见气候二级传播理论创新扩散传播流“元传播”有限效果论可信性效果休眠效果恐惧诉求“一面提示”与“两面提示”自信心假说宣传策略中的“洗牌作弊法”拷贝的支配第十二章大众传播效果理论议程设置理论“沉默的螺旋”理论诺利·诺依曼涵化理论“上限效果”假说知识沟数字鸿沟媒介素养媒介教育视觉素养第三人效果框架研究受众框架媒介的铺垫作用第十三章国际传播与全球传播国际传播全球传播跨文化传播《一个世界多种声音》《大众传媒宣言》《塔罗瓦尔宣言》《阿尔及尔宣言》信息主权文化帝国主义世界信息流通失衡新世界信息秩序论争的三个阶段第十四章传播学研究史和库利芝加哥社会学派李普曼刻板印象达拉斯·斯密塞拉斯韦尔《传播在社会中的结构与功能》拉扎斯菲尔德施拉姆传播学经验学派阿多诺葛兰西葛兰西文化领导权理论公共领域文化(工业)产业法兰克福学派哈贝马斯的批判理论政治经济学派第十五章传播学调查研究方法观察研究法参与式观察重点访问焦点小组访谈法调查研究法民族志(人种志)方法文献研究法定量研究法抽样抽样调查法分层抽样整群抽样操作化随机抽样滚雪球抽样概率抽样内容分析法叙事分析控制实验实验研究法双盲实验横向研究和纵向研究。

文化传播学第一章传播学的研究对象与基本问题传播:是英语communication的对译词,美国社会学家库利在1909年出版的《社会组织》中设了《传播》一章,定义传播指的是人与人关系赖以成立和发展的机制——包括一切精神现象及其在空间中得到传递、在时间上得到保存的手段,强调信息的传递;从信息科学的观点来看,传播是自然界和社会的普遍现象,它作为一种客观的机制在维持物质的运动和系统的运行方面起着极为重要的作用。

结合社会学视点和信息科学视点,所谓传播,就是社会信息的传递或社会信息系统的运行。

信息:信息科学认为,信息是物质的普遍属性,是一种客观存在的物质运动形式,它与物质、能量共同形成构成世界的三大要素。

广义的信息,它在物质运动过程中所起的作用是表述他所属的物质系统,在同其他任何物质系统全面相互作用的过程中,以质、能波动的形式所呈现的结构、状态和历史。

德国哲学家克劳斯指出,信息是有物理载体和意义构成的统一整体。

传播学是研究社会信息系统及其运行规律的科学。

信息科学对传播学的巨大贡献:①把信息概念引进了传播学领域,提高了传播学理论表述的科学性和严谨性;②拓宽了传播学的视野,使它能够把人类社会的传播活动放在更大的系统和环境中加以考察,有助于探索人类社会传播的一般规律和特殊规律。

社会传播的基本特点:①社会传播是一种信息共享活动;②社会传播是在一定社会关系中进行的,又是一定社会关系的体现;③从传播的社会关系性而言,它是一种双向的社会互动行为;④传播成立的重要前提之一是传授双方必须有共通的意义空间;⑤传播是一种行为、过程,也是一种系统。

社会传播具有系统性,其五种基本类型:人内传播、人际传播、群体传播、组织传播和大众传播。

社会信息系统的特点:1.社会信息系统是一个开放性系统;2.社会信息系统是由各种子系统相互连结、相互交织而构成的整体;3.社会信息系统是一个具有双重偶然性的系统;4.社会信息系统是一个自我创造、自我完善的系统。

第一章传播学的研究对象与基本问题1、信息的定义①广义:不是物质或能量,是物质的普遍属性,一种客观存在的物质运动形式,在同其他任何物质系统全面相互作用的过程中,以质、能波动的形式所呈现的结构、状态和历史。

在此意义上,一切反映事物内部或外部互动状态或关系的东西都是信息。

②社会信息:与人类的社会活动有关的一切信息。

物质载体和精神内容、主体和客体符号和意义的统一。

2、传播的定义和特点①定义:社会信息的传递或社会信息系统的运行。

②特点:一种信息共享活动;在一定的社会关系中进行,又是一定社会关系的体现;一种双向的社会互动行为;传播双方须有共通的意义空间;一种行为、过程、系统。

3、传播学的定义研究社会信息系统及其运行规律的科学。

是社会科学和应用科学。

4、社会传播的类型人内传播、人际传播、群体传播、组织传播、大众传播5、社会信息系统的特点开放性;由各种子系统相互连接、相互交织构成的整体;双重偶然性;自我创造、自我完善。

6、双重偶然性(德)鲁曼:传播的双方都存在着不确定性,因此通过传播作出的选择有受到拒绝的可能性。

是人类信息系统特有的属性,与它是以人为主体的活动有关。

其存在说明,社会信息系统是一个多变量的系统,若变量处理不当,便会引起传播障碍和传播隔阂。

7、传播障碍和传播隔阂①传播障碍:包括结构和功能障碍,如传播制度化是否合理、传播渠道是否畅通、信息系统各部分功能是否正常。

②传播隔阂:包括个人之间、个人与群体间、成员与组织间、群体之间、组织之间、时代之间、文化之间在特定利益、价值、意识形态和文化背景方面的隔阂。

有无意的误解和有意的曲解之分。

传播障碍和传播隔阂会造成社会成员的认知、判断、决策和行动的混乱,引发系列社会问题。

但其存在是必然的。

8、精神交往与物质交往的辩证关系①(马恩,精神交往指以“语言”为(媒介的人与人的社会关系)一定的精神生产与精神交往与一定的物质生产和物质交往相适应(唯物史观的重要前提):精神起源于物质,并反映着物质的关系,物质生产力的发展水平制约精神。

填空15*1’选择8*2’名词解释5*4’简答1*4’3*5’论述2*15’传播学第一人威尔伯·施拉姆两大学派经验学派批判学派三种方法内容分析法控制实验法实地调查法四位奠基人拉斯韦尔卢因拉扎斯菲尔德霍夫兰“5W模式”who say what in which channel to whom with what effect第一章传播与传播学本章学习重点、难点:1、传播的定义2、三类社会传播的主要特点3、传播学的形成及奠基人的贡献1、传播的定义(1)、“共享说”强调是传者与受者对信息的共享(美)威尔伯·施拉姆“我们在传播时,是努力想同谁确立共同的东西,即努力想‘共享’信息、思想或态度”(2)、“影响(劝服)说”强调是传者欲对受者施加影响(美)J·露西、G·彼得森“传播包含人与人之间相互影响的全部过程”(3)、“符号(信息)说”强调是符号(信息)的流动(美)B·贝雷尔森“所谓传播,即通过大众传播和人际传播的媒介……所进行的符号的传送”2、三类社会传播的主要特点3、传播学的形成及奠基人的贡献*传播学的形成多学科背景下诞生的传播学具有明显的“边缘性”、“交叉性”特点,难以确定其具体“诞生日”。

关于其“出生期”的观点有:1、19世纪末(新闻学取向)2、20世纪20年代(社会学、心理学取向)3、20世纪40年代(综合取向)总结:传播学是19世纪末以来逐步形成,初具规模是20世纪40年代*奠基人的生平和贡献主要贡献:1、提出传播的5W模式,科学地分析了传播的结构和过程,还首次较为完整地划分了传播学的研究领域,为传播学的形成与发展,确立了总体框架2、提出“社会传播”概念,认为有监测环境、协调社会、传递遗产等功能3、倡导并实践传播学基本研究方法——“内容分析法”拉斯韦尔的“5W”模式谁→说什么→通过什么渠道→对谁→效果Who→Say What→In Which Channel →To Whom→With What Effect研究领域:谁(控制研究)、说什么(内容研究)、通过什么渠道(媒介研究)、对谁(受众研究)、有何效果(效果研究)拉斯韦尔代表性的著作有:1、1927年出版的《世界大战中的宣传技巧》(博士学位论文)2、1948年发表的《传播在社会中的结构与功能》(二)卢因(1890-1947)原籍德国的美国社会心理学家对传播学的主要贡献为:1、作为“格式塔”派心理学的代表人物,强调人的经验、行为的整体性,主张整体先于部分并制约部分。

新闻传播学概论考点新闻传播学概论名词解释:1.新闻(定义):新闻是高度组织化的传播者向社会公众报道事实新近变动状态的信息。

(第一章:新闻的界定和类型P13)2.硬新闻(概念):硬新闻也被成为纯新闻,是指“对已发生的或24小时内被发现的当前公众关注的事件的报道”,尤其是对直接关系到人的生存利益、题材重大、影响深远的事件的及时报道,其特点是时效性强、制作严谨规范。

软新闻(概念):软新闻是指那些时效性不强而人情味浓厚、容易激发阅读视听的兴趣的新闻。

(第一章:新闻的界定和类型P43)3.新闻信息守门人(概念):新闻传播者是指专门从事新闻传播活动的组织机构及其从业人员。

(第二章:新闻传播者P51)4.组织报道(概念):组织报道,首先是指编辑部通过对报道方案的设计,在报道的主要内容范围、报道重点、报道过程、发稿计划、版面地位和版面形式、报道人员等方面做出具体细致的安排。

调控报道(概念):调控报道是指在报道进行过程中随时根据客观条件的变化调整报道计划,控制报道进展,以达到最好的报道效果。

(第三章:新闻的采访、写作与编辑P124,125)5.稿件处理:包括组稿、选稿、改稿。

组稿(意思):编辑根据拟订的选题计划与发稿意图以及读者对象,物色作者撰写相应的稿件,这就是组稿。

选稿(意思):新闻编辑每天要从众多的新闻稿中挑选出具有新闻价值、符合编辑部制定的编辑方针的新闻稿件,对新闻稿件作出第一次评价。

改稿(意思):面对已经决定留用的新闻稿件,新闻编辑进一步的工作是对稿件进行必要的修改,去芜存菁、修正润饰、琢玉成器,从而保证新闻传播的高品质。

工作包括:立主脑、校差错、修饰辞章。

(第三章:新闻的采访、写作与编辑P126)6.三个原则(新闻传播的基本原则):真实性原则、客观性原则、时效性原则。

真实性原则(含义):新闻要求的真实是以事实的真实为基础和参照标准,新闻报道对事实的反映必须符合事实的实际状况,是把“全部叙述都建立在事实的基础上”的。