骨科常用游离肌皮瓣及皮瓣

- 格式:ppt

- 大小:1.43 MB

- 文档页数:74

开放性骨折诊治指南【最新版】开放性骨折急诊处理是治疗的重要环节,应尽快进行。

首先要进行伤情评估,包括创面大小、软组织损伤程度、污染程度及骨折类型等方面。

对于严重伤情的患者,应进行损伤控制,如止血、骨折复位等。

同时应注意保持呼吸道通畅,稳定血压,纠正酸中毒和电解质紊乱等。

在急诊处理中,应避免使用过多的消毒剂,以免对组织造成伤害。

对于开放性骨折患者,应尽早进行手术治疗,以减少感染的风险。

抗生素使用抗生素在开放性骨折治疗中起着重要的作用。

应根据创面大小、污染程度、患者年龄、病情严重程度等因素选择合适的抗生素。

一般情况下,应在创伤发生后1小时内使用抗生素,以减少感染的风险。

对于严重感染的患者,应联合使用多种抗生素,以提高治疗效果。

在使用抗生素时,应注意剂量和疗程,避免过度使用,以免产生耐药性。

清创原则清创是开放性骨折治疗中的重要环节。

清创的原则是彻底清除创面污染物,保持创面的湿润和温暖,促进创面愈合。

清创时应注意避免对组织造成二次伤害,如避免使用过多的消毒剂和过度清洗等。

对于创面较大的患者,应进行创面缝合或皮瓣移植等手术,以促进创面愈合。

骨折稳定技术骨折稳定技术是开放性骨折治疗的重要手段。

应根据骨折类型和患者情况选择合适的骨折稳定技术,如内固定、外固定等。

内固定适用于骨折稳定,软组织损伤较轻的患者,外固定适用于骨折不稳定,软组织损伤较重的患者。

在使用骨折稳定技术时,应注意避免对组织造成二次伤害,如避免过度牵拉和压迫等。

软组织重建软组织重建是开放性骨折治疗中的重要环节。

应根据软组织损伤的程度和类型选择合适的重建方法,如皮瓣移植、游离组织移植等。

在软组织重建中,应注意保护神经、血管等重要组织,避免对组织造成二次损伤。

筋膜间室综合征筋膜间室综合征是开放性骨折治疗中的常见并发症。

应注意早期诊断和治疗,以避免严重后果的发生。

对于已经发生筋膜间室综合征的患者,应尽早进行解除筋膜间室压力的手术治疗。

一期截肢和损伤控制一期截肢和损伤控制是开放性骨折治疗中的重要手段。

![腓骨肌皮瓣[技巧]](https://uimg.taocdn.com/b80de3c4250c844769eae009581b6bd97f19bcd1.webp)

英文参考带血管蒂游离腓骨骨肌瓣移植下颌骨重建术;血管化游离腓骨骨肌瓣移植下颌骨重建术;吻合血管的腓骨肌瓣游离移植下颌骨重建术76.4109前面则朝向外。

腓骨后面的屈长肌(宽约折裂,可塑下颌的外形;⑥可视受区需要设计成骨肌皮复合瓣、骨皮瓣、骨肌瓣或单纯骨瓣;其主要缺点是:①腓骨的高度不足;②对供区的损伤较大。

[返回]相关解剖1.腓骨及皮肤的血液供应腓骨的血供除腓骨头由膝下外动脉和腘动脉等发出第一弓状动脉供血外,全部均由腓动脉发出的滋养动脉和弓状动脉骨膜支供血。

小腿外侧皮肤由弓状动脉发出的肌间隔皮支和肌皮动脉穿支供应(图10.4.3.6.6.9-1)。

肌间隔皮支是弓状动脉直接进入小腿后肌间隔的延续,再分支至皮肤;肌皮动脉穿支是弓状动脉在屈长肌或比目鱼肌的腓骨起点附近穿入后至邻近皮肤的肌皮动脉。

根据小腿后外侧皮肤墨汁灌注透明观察,可清楚地看到肌间隔皮支及肌皮动脉穿支发出纵行分支于皮下沿腓肠外侧皮神经呈纵行吻合,也向前、后分支到邻近皮肤。

2.屈长肌的血供和神经支配屈长肌在距腓骨头7.6±2.1cm处起于腓骨后面,肌腹长23.3±3.2cm,中部宽2.8±0.4cm,厚7.3±2.0mm。

该肌全部由腓动脉供血,除弓状动脉分支至屈长肌外,直接由腓动脉发出至该肌的动脉有4~6支,其中最粗的一支外径为0.8±0.3mm;屈长肌由胫神经发出的屈长肌支支配。

3.腓骨长肌的血供和神经支配腓骨长肌肌腹的上1/3由胫前动脉分支供应,下2/3由腓浅动脉供应。

还有来自腓动脉的弓状动脉的分支补充。

该肌的神经支配分散,分别由腓总神经的直接分支和腓浅神经支配。

4.腓肠外侧皮神经及腓肠神经腓肠外侧皮神经由腓总神经在距腓骨头上方7.1±1.8 cm处发出,无损伤性分离4.5±2.3cm。

于腘窝浅层渐斜向下外,在腓骨头平面的后方3.3±0.7cm处下行至小腿外侧,布于小腿上半或上2/3的皮肤;腓肠神经由89%的腓肠外侧皮神经与胫神经发出的腓肠内侧皮神经合成,合成处在腓骨头下方的17.8±4.4cm,沿途发出2~3支,布于小腿下半或下1/3的皮肤。

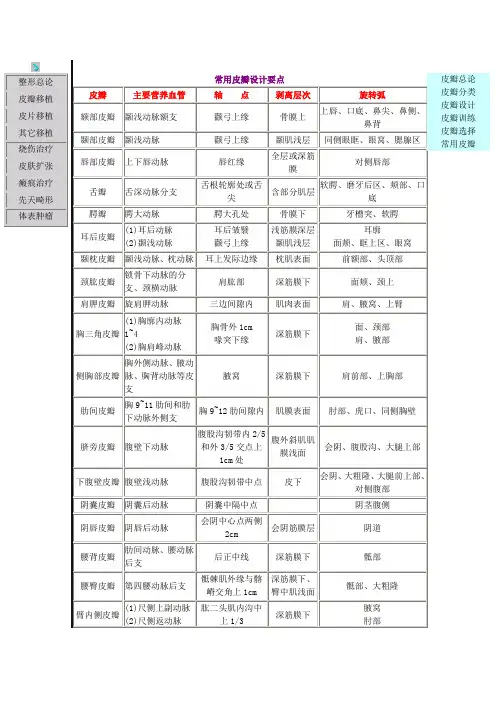

整形总论皮瓣移植皮片移植其它移植烧伤治疗皮肤扩张瘢痕治疗先天畸形体表肿瘤常用皮瓣设计要点皮瓣主要营养血管轴点剥离层次旋转弧额部皮瓣颞浅动脉额支颧弓上缘骨膜上上唇、口底、鼻尖、鼻侧、鼻背颞部皮瓣颞浅动脉颧弓上缘颞肌浅层同侧眼眶、眼窝、腮腺区唇部皮瓣上下唇动脉唇红缘全层或深筋膜对侧唇部舌瓣舌深动脉分支舌根轮廓处或舌尖含部分肌层软腭、磨牙后区、颊部、口底腭瓣腭大动脉腭大孔处骨膜下牙槽突、软腭耳后皮瓣(1)耳后动脉(2)颞浅动脉耳后皱襞颧弓上缘浅筋膜深层颞肌浅层耳廓面颊、眶上区、眼窝颞枕皮瓣颞浅动脉、枕动脉耳上发际边缘枕肌表面前额部、头顶部颈肱皮瓣锁骨下动脉的分支、颈横动脉肩肱部深筋膜下面颊、颈上肩胛皮瓣旋肩胛动脉三边间隙内肌肉表面肩、腋窝、上臂胸三角皮瓣(1)胸廓内动脉1~4(2)胸肩峰动脉胸骨外1cm喙突下缘深筋膜下面、颈部肩、腋部侧胸部皮瓣胸外侧动脉、腋动脉、胸背动脉等皮支腋窝深筋膜下肩前部、上胸部肋间皮瓣胸9~11肋间和肋下动脉外侧支胸9~12肋间隙内肌膜表面肘部、虎口、同侧胸壁脐旁皮瓣腹壁下动脉腹股沟韧带内2/5和外3/5交点上1cm处腹外斜肌肌膜浅面会阴、腹股沟、大腿上部下腹壁皮瓣腹壁浅动脉腹股沟韧带中点皮下会阴、大粗隆、大腿前上部、对侧腹部阴囊皮瓣阴囊后动脉阴囊中隔中点阴茎腹侧阴唇皮瓣阴唇后动脉会阴中心点两侧2cm会阴筋膜层阴道腰背皮瓣肋间动脉、腰动脉后支后正中线深筋膜下骶部腰臀皮瓣第四腰动脉后支骶棘肌外缘与髂嵴交角上1cm深筋膜下、臀中肌浅面骶部、大粗隆臂内侧皮瓣(1)尺侧上副动脉(2)尺侧返动脉肱二头肌内沟中上1/3深筋膜下腋窝肘部皮瓣总论皮瓣分类皮瓣设计皮瓣训练皮瓣选择常用皮瓣。

带蒂下部前锯肌肌皮瓣及筋膜皮瓣的临床应用目的:探讨带蒂下部前锯肌肌皮瓣及筋膜皮瓣修复皮肤软组织缺损的可行性。

方法:采用5例肌皮瓣、4例筋膜皮瓣修复皮肤软组织缺损患者共9例,其中腋窝3例,颈部2例,胸部2例,上臂1例,背部1例。

结果:9例皮瓣完全存活,无供血不足及静脉回流障碍,供区瘢痕隐蔽,无“翼状”肩胛出现。

结论:下部前锯肌肌皮瓣或筋膜皮瓣血管蒂长,血管管径粗,便于操作,皮瓣不臃肿,易于塑形,供区并发症少,是一种值得推广应用的皮瓣。

标签:皮肤软组织缺损;肌皮瓣;筋膜皮瓣;前锯肌自1982年Takayanigi首先应用下部前锯肌肌皮瓣游离移植修复足部创面以来,国外陆续报道应用该肌瓣、肌皮瓣、肌骨皮瓣游离移植修复体表皮肤软组织缺损及头面部、四肢等部位的软组织缺损,但对该组织瓣的带蒂转移应用不多;国内对该组织瓣的游离移植应用较少,带蒂转移应用更为罕见。

笔者自2003年7月以来应用该肌皮瓣及筋膜皮瓣带蒂转移修复邻近部位皮肤缺损及难治性创面9例,取得了良好效果,现报道如下。

1应用解剖前锯肌为紧贴胸廓外侧面的扁肌,按肌束起止和功能可分为上、中、下三部分,下部前锯肌以5-8(60%)肌齿或6-9(40%)肌齿起于肋的外侧面,肌纤维斜向后内上方,止于肩胛骨下角的内侧面。

上、中部前锯肌的血供主要来自胸外侧动脉,下部前锯肌的血供主要来自胸背动脉的前锯肌支。

胸背动脉自肩胛下动脉分出后沿腋后线下行,在大圆肌前方发出1-3支前锯肌支,再延续为背阔肌支。

前锯肌支走行于后部前锯肌的浅面,与其支配神经胸长神经主支伴行,在肌肉的后、中1/3交界处分支入肌。

前锯肌血供类似手指血供模式,前锯肌支发出分支供应两邻近肌齿的叫肌齿总动脉,而单独供应一肌齿的叫肌齿固有动脉,肌齿固有动脉在肌齿内继续以高度节段式的方式向前传递,肌齿内的分支血管以及肌齿与肌齿之间的分支血管相互有交通支,前锯肌支还可通过肌齿内的交通支以及肋骨骨膜与肋问血管取得联系。

浅析常用穿支皮瓣的临床运用周劲【摘要】穿支皮瓣的出现开创了小型轴型皮瓣时代,是显微外科皮瓣移植的新发展,人类经过一个世纪的发展,穿支皮瓣作为目前国际整形外科热点研究与应用的皮瓣,与肌皮瓣、游离轴型皮瓣相比有诸多特殊的优点:保留了肌肉组织、降低了供瓣区的并发症和功能的减弱;它的多功能性解决了临床上很多的难题;是理想的组织重建皮瓣。

如乳房再造或可获得薄皮瓣重塑创伤的外形,四肢皮肤软组织缺损后的修复。

本文浅述了穿支皮瓣的发展、常见穿支皮瓣寻找方法,几类常见穿支皮瓣手术总结等,穿支皮瓣是整形修复外科领域里一颗不可或缺的瑰宝。

【期刊名称】《创伤外科杂志》【年(卷),期】2012(000)005【总页数】3页(P476-478)【关键词】皮肤损伤;皮瓣;移植【作者】周劲【作者单位】650032云南,解放军昆明总医院附属骨科医院【正文语种】中文【中图分类】R6221989年Koshima等[1]首先报道了肌皮穿支血管为蒂的游离皮瓣,切取仅由1个肌皮穿支管(发自腹壁下动脉)供养且仅包含皮肤和皮下脂肪的超薄岛状皮瓣,分别修复腹股沟区和舌缺损,穿支皮瓣才逐渐在整形外科界推广。

穿支皮瓣是指仅以管径细小(0.5~0.8mm)的皮肤穿支血管供血的皮瓣,属轴型血管的皮瓣范畴[1]。

临床上选择穿支皮瓣要具有如下特点:(1)拥有持续稳定的血供;(2)足够的血蒂长度;(3)最少有1支口径≥0.5mm的穿支血管;(5)供瓣区能直接缝合[2]。

然而穿支血管内径细小,解剖变异较多,出现部位和口径并不恒定,因此术前对穿支血管进行检测,确定穿支血管的出现部位和口径,对术前正确选定皮瓣供区部位、类型、大小及合理设计轴型皮瓣提供有价值的帮助,是确保提高手术成功率的重要措施。

因此游离的显微血管组织转移也得到迅猛发展,远距离的组织移植得以实现。

从1997年开始,国外学者每年召开1次穿支皮瓣学术交流会议,讨论穿支皮瓣临床运用及前景发展,而我国至2005年在银川及2007年在昆明召开了2次全国穿支皮瓣讨论会。

股前外侧皮瓣手术方法麻醉与体位:采用硬脊膜外麻或腰麻,小儿用全麻。

修复手部创面时,加用臂丛神经阻滞麻醉。

平仰卧位,术侧臀部垫高30°便于手术操作。

应用解剖:旋股外侧动脉降支在股直肌与股中间肌之间分为两支[1],外侧支沿股外侧肌与股直肌之间向外行,沿途发出分支穿过股外侧肌或肌间隙,至股外侧皮肤,多数为肌皮穿支,少数为肌间隙皮支。

以第1支皮动脉穿支为最粗大,外径0.5~1.0mm,是皮瓣的主要血管。

与动脉伴行的有1~2条静脉,其外径均大于动脉。

皮瓣设计:在髂前上棘外缘设A点,髌骨外上缘设B点,两点间作一连线,该连线中点为O点,即为第1肌皮动脉穿支的浅出点。

腹股沟韧带中点为E点,OE连线相当于旋股外动脉降支的体表投影。

该皮瓣以旋股外动脉降支的浅出点为轴点,以AB连线为轴线向下设计皮瓣,用布样测量所修复缺损的面积,沿(方法以股直肌和股外侧肌间隙为A线,A 着上述点和线画出椭圆形皮瓣标记线。

线上与髌骨外缘和髂前上棘连线中点对应的点,即A线的中点为A点,腹股沟韧带处股动脉搏动点与A点的连线为B线。

在A线以外,大腿外侧中线以内,B线两侧3cm的范围内用多普勒血流探测仪探测穿支搏动点。

使B线位于皮瓣横轴线的中外1/3,使最近探测点位于皮瓣纵轴线的中近1/3的位置设计皮瓣,皮瓣的长轴线与B线平行,如皮瓣较大,设计在A线与B线间。

)手术步骤:按皮瓣标记线逆行法切取皮瓣。

先切开皮瓣外缘皮肤深筋膜,在阔筋膜和肌膜间作钝性分离,至股外侧肌和股直肌间可见1~3条肌皮血管束。

同法切开皮瓣前缘和侧皮肤,深筋膜,在肌膜以浅分离,掀起皮瓣与外侧解剖会师。

应边切开边将深筋膜与皮缘缝合,以防分离而破坏血供。

最后沿第1肌皮动脉解剖,血管束周围带5mm宽的肌肉,确保血管束完整无损伤。

遇肌支结扎切断,至股外侧肌和股直肌之间即见到旋股外动脉降支,向近端解剖血管蒂,保留股神经肌支,依受区吻合血管长度需求而断蒂。

受区准备与皮瓣移植:单钝皮肤撕脱缺损,创面污染较轻,可供吻合血管条件良好,经彻底清创,行急症皮瓣移植修复。