确定干旱_半干旱地区降水入渗补给量的新方法_氯离子示踪法

- 格式:pdf

- 大小:228.03 KB

- 文档页数:6

农业干旱评估方案简介农业干旱,即因降水不足或不规则而导致土壤和作物缺水的一种自然灾害,给农业生产带来了严重的影响。

因此,开展农业干旱评估是非常必要的。

本文将从干旱的类型、影响因素、评估指标、评估方法和常见问题进行讨论,提出一套行之有效的农业干旱评估方案。

干旱的类型干旱可分为气象干旱、土壤干旱和植物干旱。

气象干旱是指气候条件特别是降水不足导致特定时期内的干旱;土壤干旱是指土壤含水量不足以满足作物需水;植物干旱是指因土壤干旱或气象干旱导致的作物的生理干旱。

影响因素干旱的影响因素包括气候条件、土地利用变化、生态环境破坏、人类活动等。

其中,气候变化是导致气象干旱的主要因素,土地利用变化是导致土壤干旱和植物干旱的主要因素。

评估农业干旱需要用到多个指标,以下是常用的一些指标: - 作物需水量 - 降水量 - 土壤含水量 - 土壤温度 - 土壤质地 - 蒸散发 - 气象干湿、温度、光照评估方法图像分析法基于遥感技术和GIS技术,结合气象、土壤等数据进行处理,得到农业干旱空间和时间分布图,可以直观地反映出农业干旱的发生情况。

统计分析法基于历史气象和土壤数据,计算出指标的平均值、标准差、变异系数等,对比不同年份的数据,判断是否发生干旱。

模型模拟法基于植物、土壤、气象等因素建立评估模型,通过模拟作物生长、土壤水分动态、气象因素等,得到农业干旱预测结果。

如何判断是否发生干旱?通过计算降雨量、作物需水量、土壤含水量等指标,判断是否达到了干旱的标准。

例如,对于旱地小麦而言,当土壤含水量达到玉米亚麻叶心阶段的干度时,即判定为干旱。

如何应对农业干旱?制定应对干旱的紧急预案,开展抗旱技术培训和普及,加强干旱监测,增加水资源的调配和节约利用,提高灌水效益,实行合理的轮作和耕作制度,采取节水耕作措施等。

结论农业干旱是一个综合性问题,需要结合自然和人文因素进行综合评估,以制定更好的抗旱策略和科学合理的管理措施。

本文提出的农业干旱评估方案可以为相关工作提供参考,为农业抗旱工作提供科学依据。

基于遥感的干旱监测方法研究进展随着全球气候变化的加剧,干旱频发的情况也日益严重,给农业生产、生态环境和社会经济带来了巨大的影响。

对干旱进行准确监测和预警显得尤为重要。

遥感技术由于其快速、大范围、全天候获取信息的能力,成为了干旱监测的重要手段之一。

本文将从遥感的基本原理、干旱监测指标、常用的遥感干旱监测方法以及研究进展进行论述,以期为干旱监测和预警提供参考和借鉴。

一、遥感的基本原理遥感是指利用各种传感器获取地面、大气等目标物体的信息,然后将这些信息加工处理、分析、解译和应用的一门新兴科学。

在干旱监测中,遥感技术的基本原理是通过获取地表、植被、土壤和气象等信息,对干旱地区的植被覆盖、土壤含水量、地表温度、降水量等进行监测和分析,从而得到干旱的状况和趋势。

二、干旱监测指标1. 植被指数:植被指数是反映植被状况的重要指标,常用的植被指数有归一化植被指数(NDVI)、修正的土地植被指数(NDWI)等。

通过植被指数可以反映出植被的生长状况,进而判断干旱的程度。

2. 土壤含水量:土壤含水量是土壤中存储的水分量,是干旱监测的重要参数之一。

通过遥感技术可以获取地表土壤的含水量信息,从而判断土壤的干湿程度。

3. 地表温度:地表温度是反映地表热量分布的指标,干旱地区的地表温度往往较高。

通过遥感技术可以获取地表温度的分布情况,从而判断干旱地区的范围和程度。

4. 降水量:降水量是导致干旱的主要原因之一,通过卫星遥感可以获取大范围的降水量信息,从而分析干旱的发生和演变。

三、常用的遥感干旱监测方法1. 基于植被指数的监测方法:通过遥感获取地表植被指数的信息,然后利用统计学方法或机器学习算法对植被指数进行分析和处理,从而得到干旱的监测结果。

2. 基于热惯量法的监测方法:热惯量法是一种基于地表温度的监测方法,通过分析地表温度的分布和变化,可以判断干旱地区的范围和程度。

3. 基于多传感器数据融合的监测方法:利用多个不同波段的遥感数据,包括植被指数、地表温度、土壤含水量等,进行数据融合和分析,可以提高干旱监测的精度和可靠性。

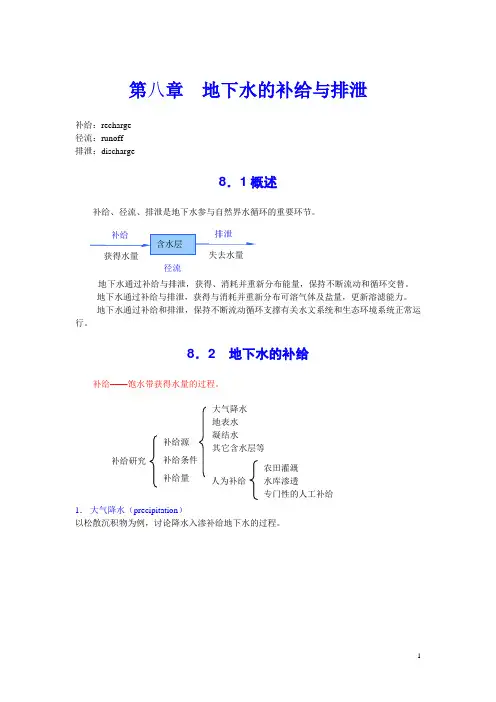

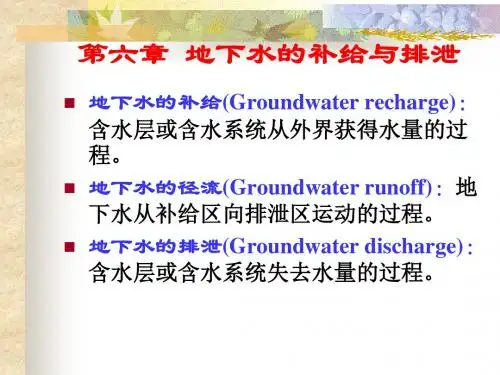

第八章地下水的补给与排泄补给:recharge径流:runoff排泄:discharge8.1概述补给、径流、排泄是地下水参与自然界水循环的重要环节。

地下水通过补给与排泄,获得与消耗并重新分布可溶气体及盐量,更新溶滤能力。

地下水通过补给和排泄,保持不断流动循环支撑有关水文系统和生态环境系统正常运行。

8.2 地下水的补给补给––––饱水带获得水量的过程。

1.大气降水(precipitation)以松散沉积物为例,讨论降水入渗补给地下水的过程。

包气带截留的水量,用于补足降水间歇期由于蒸散造成的水分亏缺。

一次降水过程,除去植被截留以及包气带截留外,大气降水量最终转化为3部分:地表径流量、蒸散量及地下水补给量(图8.1)。

一次降水过程中,包气带水分变化及其对地下水补给的影响(图8.2)。

入渗机理:1)活塞式下渗(piston type infiltration)→Green–Ampt模型:求地表处的入渗率(稳定时v→K)(P48,公式6.11;P72,图8.3),累积入渗量。

2)捷径式下渗(short-circuit type infiltration ),或优势流(preferential flow )。

降水→地下水储量增加→地下水位抬高→势能增加。

降水转化为3种类型的水:① 地表水,地表径流(一般降水的10 ~ 20%产生为地表径流);② 土壤水,腾发返回大气圈(一般大于50%的降水转为土壤水,华北平原有70%的降水转化为土壤水);③ 地下水,下渗补给含水层(一般20 ~ 30%降水渗入地下进入含水层)。

因此,落到地面的降水归结为三个去向:(1)地表径流;(2)土壤水(腾发返回大气圈);(3)下渗补给含水层。

入渗补给地下水的水量:q x =p -D -∆S式中:q x ––––降水入渗补给含水层的量;p ––––年降水总量;D ––––地表径流量;∆S –––包气带水分滞留量。

单位:mm 水柱。

大气降水补给地下水的影响因素:降水入渗系数(α)––––补给地下水的量与降水总量之比。

绪论一、名词解释1、水文地质学:水文地质学是研究地下水的科学。

它研究地下水与岩石圈、水圈、大气圈、生物圈以及人类活动相互作用下地下水水量和水质在时空上的变化规律,并研究如何运用这些规律去兴利避害,为人类服务。

2、地下水:地下水是赋存于地面以下岩石空隙中的水。

二、填空题1、水文地质学是研究地下水的科学。

它研究岩石圈、水圈、大气圈、生物圈及人类活动相互作用下地下水水量和水质的时空变化规律。

2、地下水的功能主要包括:资源、地质营力、致灾因子、生态环境因子、和信息载体。

三、问答题1、水文地质学的研究对象答:(1)地下水赋存条件;(2)地下水资源形成条件及运动特征;(3)地下水的水质;(4)地下水动态规律;(5)地下水与环境的相互关系;(6)地下水资源的开发利用。

第二章地球上的水及其循环一、名词解释:1、水文循环:发生于大气水、地表水和地壳浅表地下水之间的水文交换。

水文循环的速度较快,途径较短,转换交替比较迅速。

2、地质循环:发生于大气圈到地幔之间的水分交换3、径流:降落到地表的降水在重力作用下沿地表或地下流动的水流。

4、海陆之间的水分交换称为大循环,海陆内部的循环称为小循环。

二、填空1、自然界的水循环按其循环途径长短、循环速度的快慢以及涉及圈层的范围,分为水文循环和地质循环。

2、太阳辐射和重力水循环是水文循环的一对驱动力,以蒸发、降水和径流等方式周而复始进行的。

3、主要气象要素有气温、气压、湿度、蒸发、降水。

三、问答题1、简述水文循环的驱动力及其基本循环过程?水文循环的驱动力是太阳辐射和重力。

地表水、包气带水及饱水带中浅层水通过蒸发和植物蒸腾而变为水蒸气进入大气圈。

水汽随风飘移,在适宜条件下形成降水。

落到陆地的降水,部分汇聚于江河湖沼形成地表水,部分渗入地下,部分滞留于包气带中,其余部分渗入饱水带岩石空隙之中,成为地下水。

地表水与地下水有的重新蒸发返回大气圈,有的通过地表径流和地下径流返回海洋。

2、水循环对于保障生态环境以及人类发展的作用:一方面:通过不断转换水质得以净化。

干旱半干旱区植被生态需水量计算方法评述胡广录;赵文智【摘要】植被是生态系统的重要组成部分,在维持生态系统的平衡和稳定中起着重要的作用.对植被生态需水研究已成为水资源优化配置和生态环境建设研究中的热点问题.在综合分析有关研究文献的基础上,介绍了植被生态需水的概念.对干旱半干旱区植被生态需水量常用的几种计算方法--面积定额法、潜水蒸发法、植物蒸散发量法、水量平衡法、生物量法、基于遥感技术的计算法进行了详细综述,并对这些方法在实际应用中的优缺点予以评析.最后指出在"3S"技术应用、数值模型建立、尺度转换等方面加强研究,应是未来植被生态需水量计算方法完善创新的方向.【期刊名称】《生态学报》【年(卷),期】2008(028)012【总页数】10页(P6282-6291)【关键词】植被;生态需水;计算方法;干旱半干旱区【作者】胡广录;赵文智【作者单位】中国科学院寒区旱区环境与工程研究所,中国生态系统研究网络临泽内陆河流域研究站,兰州730000;中国科学院寒区旱区环境与工程研究所,中国生态系统研究网络临泽内陆河流域研究站,兰州730000【正文语种】中文【中图分类】Q148干旱半干旱缺水地区水资源天然不足,加之人类活动范围的不断扩大和对水资源的不合理开发利用,导致林草植被退化,河流断流,尾闾湖泊消失,土地沙化,沙尘暴强度和频次增加,水土流失加剧,生态环境日趋恶化。

严重的生态危机威胁着这一地区人类的生存和生活,已引起各国政府及相关部门的高度重视。

因此,要维持良好的生态环境,必须保护和建设好植物群落,而其正常生长和更新必然会消耗一定的水量。

近年来,许多专家学者从不同的方向和层面对生态环境中植被需水的理论机制和计算方法开展了广泛研究,取得了重要进展。

但植被生态需水涉及到生态学、环境科学、水文学、气象学、人文地理学等学科,许多基本理论和计算方法的研究还不够深入、完善,目前基本停留在定性分析和宏观定量分析阶段,计算结果还难以在水资源优化配置和生态环境建设的具体实践中得到应用。

水文地质学基础--总复习习题十五总复习题一、名词解释1.给水度2.含水层3.渗透系数4.层流5.流线6.脱硫酸作用7.下降泉8.入渗系数9.负均衡10.空隙水11.矿化度12.过水断面13.上层滞水14.地下水动态15.结合水16.水文地质比拟值17.非稳定流18.孔隙水的一般特征19.泉流量的不稳定系数20.钻孔中的稳定水位21.抽水井的填硕过滤器22.细菌族指数23.硬垢24.大循环25.重力水26.承压水27.水力坡度28.卤水29.地下水的补给30.泄流31.岩溶水32.硬度33.地下径流系数34.地热梯度35.含水岩组36.地下水资源37.蒸发量38.地热蒸温率39.侵蚀性二氧化碳40.地下水的均衡41.容水度42.大循环43.地下径流模型44.泄流45.渗透系数46.水文地质学47.矿水48.小循环49.绝对湿度50.相对湿度51.饱和差52、地热增温率53.露点54.蒸发55.降水56.径流57.水系58.水系的流域59.分水岭60.流量61.径流总量62.径流模数63.径流深度64.岩石空隙65.孔隙度66.裂隙67.裂隙率68.岩溶率69.溶穴70.毛细水71.支持毛细水72.悬挂毛细水73.重量含水量74.体积含水量75.饱和含水量76.饱和度77.孔角毛细水78.给水度79.持水度80.残留含水量81.岩石的透水性82.有效应力83.侵蚀性二氧化碳84.地下水补给模数85.地下水均衡86.饱气带87、泉88.地下水的动态89.溶滤、溶解90.导水系数91.越流系数92.原始地应力93.围岩应力和山岩应力94.长期强度95.蠕变和松弛96.残余强度97.附加应力98.回滞环99.初始模量、切线模量和割线模量100.土的侧压力系数101.grounwater102.arteainwater103.aquifer104.poroity105.prin g二、填空1.岩石的给水度,通常与他的空隙度(不)等2.影响渗透系数K的主要因素是孔隙的(大小)3.地下水在岩石空隙中的运动称()4.地下水的补给与排泄是()两个作用过程.补给与排泄的方式和强度决定含水层内部(),()与()的变化,这个变化在空间上的表现为(),时间的表现为(),从补给与排泄的数量关系研究含水层的()与()的()就是地下水的().5.水文地质学是研究()的科学,它研究(),(),(),()及人类活动相互作用下地下水()和()的时空变化规律.6.地下水的功能主要包括:(),(),(),()或().7.自然界的水循环分为()循环和()循环.8.水文循环分为()循环和()循环.9.水循环是在()和()作用下,以蒸发,降水和径流等方式周而复始进行的.10.主要气象因素有(),(),(),(),().11.在水文学中常用(),(),(),()和()等特征值说明地表径流.13.重力水在岩石空隙中的运动称()水的质点作有秩序、互不混杂地流动称作(),服从()定律,即V=()。

第二节下渗的确定既可以在野外实测下渗过程,也可以利用不同的公式计算下渗量或下渗率。

一、下渗的测定可在流域内选择若干具有代表性的场地,直接测定下渗过程,进而得到这些单点的下渗能力曲线。

这一方法称为直接测定法,一般仅用于极小的土体表面。

按供水方式的不同,这一方法又可分为注水法和人工降雨法两种。

1. 注水法在以这种方法进行测定时,通常采用单管下渗仪或同心环下渗仪。

1. 注水法在进行测定时,通常采用单管下渗仪或同心环下渗以这种方法仪。

这种方法适宜在野外平地使用,所用器械结构简单、携带简便、造价低,因此得以广泛应用。

IN8双环入渗仪IN12-w双环入渗仪利用双环入渗仪在中国科学院地理科学与资源研究所禹城综合实验站进行有关下渗过程的田间试验2.人工降雨法在以这种方法进行测定时,需要模拟降雨的专门设备和小型实验场地。

若场地的实验面积较小(<1 m2),一般坡面滞蓄量和填洼水量均不大且可忽略,则下渗可以下式求出:在上式中,f:下渗(mm/单位时间) p:降雨(mm/单位时间) r:径流(mm/单位时间)t t t 000f p r=-∑∑∑人工降雨法与注水法相比,可以更真实地模拟天然降雨情况,其应用不受地形、坡度等条件的限制,但所用器械体积大、造价高,不适宜在野外操作。

Infiltrometer StudiesInfiltrometer are usually classified as flooding devices or rainfall simulators.Flooding infiltrometers are usually rings or tubes inserted in the ground. Water is applied and maintained at a constant level and observations made of the rate of the replenishment required.With rainfall simulators, artificial rainfall is simulated over a small test plot and the infiltration calculated from observations of rainfall and runoff, with consideration given to depression storage and surface detention.用注水(双环)法和人工降雨法对陕西省淳化县泥河沟流域和安塞县纸坊沟流域坡耕地土壤水分入渗性能进行了试验。

第七章地下水的补给径流与排泄我们认为:世界是物质的,物质是运动的,运动是有规律的,规律是可以认识并可以利用的。

地下水是自然界广泛存在的非常重要的物质,对它运动规律我们从微观上已经进行过一些研究,如达西线性渗透定律,V = Kl;讨论了结合水、①毛细水的运动规律;学习了地下水化学成分的形成与变化。

而在宏观上关于地下水的运动,只在自然界水循环中作过简单的介绍。

在以下几章里,将分别介绍地下水水质、水量的时空变化规律。

这个变化的:过程——地下水的动态;数量关系——地下水的均衡;结果——地下水资源。

在“自然界水循环”当中讲到:水文循环——大气水、地表水、地壳浅部水之间的相互转化过程。

(发生在海 陆之间的叫大循环;发生在海海与陆陆内部的叫小循环。

)地质循环——地球浅部层圈与深部层圈之间水分的相互转化过程。

地下水经常不断地参与着自然界的水循环,我们把下面三个概念(过程)叫做* 地下水循环——地下水的补给、径流与排泄过程。

* ①补给——含水层(含水系统)从外界获得水量的过程。

* ②径流——水由补给处向排泄处的运动过程。

* ③排泄——含水层(含水系统)失去水量的过程。

地下水在补给、径流、排泄过程中,不断的进行着水量的交换和运移。

由于水是盐分和热量的良好的溶剂和载体,所以在水量交换的同时,也伴随着水化学场和温度场的响应的变化。

即水量、盐量、热量都在变化。

这些变化的特点决定了含水层(含水系统)中水量、水质、水温的分布规律。

因此,在做地下水研究时,只有搞清地下水的补、径、排规律或特点,才能正确的评价水资源,才能更合理的利用地下水,更有效的防范地下水害。

* 一、地下水的补给——含水层(含水系统)从外界获得水量的过程。

研究地下水的补给,主要研究如下三个问题:a. 补给源:大气降水、地表水、凝结水、相邻含水层(含水系统)的水以及人工补给水源。

b. 补给条件:主要是发生补给的地质—水文地质条件,如补给方式和补给通道的情况等。

c. 补给量:含水层(含水系统)获得了多少水。

干旱地区是否可以通过雨水称重来评估干旱情况?干旱是一种自然灾害,对人类生活和生产造成了严重的影响。

在干旱地区,评估干旱情况的准确性至关重要,这样才能采取有效的措施来应对水资源短缺的问题。

近年来,有人提出通过雨水称重来评估干旱情况的方法,这在理论上是可行的,但在实践中仍面临一些挑战。

一、雨水称重的原理与方法:通过量化干旱地区的降水量和蒸发量,来评估地区的水资源状况。

这一方法主要依赖于雨量观测设备和蒸发计算方法。

通过利用高精度的降水量和蒸发量数据,可以计算出地区的水资源增长或减少情况,从而评估干旱程度。

二、雨水称重的优势:与传统的干旱评估方法相比,雨水称重具有一定的优势。

首先,它可以提供更准确的干旱情况评估结果。

传统的基于降水量或蒸发量的评估方法往往过于简化,无法全面地反映干旱地区的实际情况。

而雨水称重方法能够更加细致地分析降水、蒸发等多个因素,从而得出更为准确的干旱情况评估结果。

其次,雨水称重方法具有较高的时空分辨率,可以快速获取大范围的干旱情况信息。

这为及时采取应对措施提供了重要依据。

三、面临的挑战与问题:尽管雨水称重方法在理论上是可行的,但在实践中仍然存在一些挑战。

首先,设备的安装和维护需要一定的费用和技术支持。

在一些贫困地区或基础设施薄弱的地方,可能难以实施这一方法。

其次,雨水称重方法要求相对较为精确的观测数据,但这在干旱地区往往比较困难。

此外,雨水称重方法仅仅侧重于降水和蒸发,而干旱的形成涉及到复杂的地下水和土壤水分运动等因素,仅仅依靠雨量数据进行评估可能会忽略其他重要因素。

四、雨水称重方法的发展前景:尽管面临着一些挑战,雨水称重作为一种新兴的干旱评估方法,仍然具有广阔的发展前景。

随着科技的进步和观测技术的改进,我们有理由相信雨水称重方法将会变得更加准确和可行。

同时,我们也应该注重整体的水资源管理,采取综合的评估方法,将雨水称重作为其中的一种手段,从而全面地评估干旱情况,并制定相应的对策。

利用包气带环境示踪剂评估张掖盆地降水入渗速率聂振龙;连英立;段宝谦;中建梅;王金哲;严明疆【期刊名称】《地球学报》【年(卷),期】2011(32)1【摘要】降水入渗补给速率是干旱半干旱地区地下水资源评价和保护中的重要参数.长期以来在河西走廊中游盆地地下水资源评价中,一直认为地下水位埋深>5 m 的地带难以产生降水入渗补给.本文在黑河流域中游的张掖盆地分别选择沙丘区和裸地区,综合运用包气带同位素和水化学信息,开展了降水入渗补给研究.包气带氯质量平衡法结果表明:现代气候条件下,张掖盆地地下水位埋深>5 m的地带仍存在降水入渗补给,在沙丘覆盖区,地下水位埋深6.3 m时,降水入渗补给速率为13.3~14.4 mm/a,入渗系数0.10~0.11;在裸地区,地下水位埋深8.6 m时,降水入渗补给速率为16.8~18.4 mm/a,入渗系数0.13~0.14.%The rainfall infiltrating rate is a key parameter in groundwater resource assessment and groundwater protection. During the groundwater resource assessment in middle basins of the Hexi corridor in the past decades,however, the rainfall infiltration was not considered where the buried depth of the water table was more than 5 m.In the present work, the rainfall infiltration rates were estimated using chemical and isotopic information in the unsaturated zone at two sites of the Zhangye basin, which lies in the middle reaches of the Heihe River. One site is located in sand dunes in the middle of the basin and the other site is located in a wasteland area with the buried depth of the groundwater table being 8.6m. The result of chloride mass balance (CMB)indicates that there exists rainfall infiltration in Zhangye basin where the buried depth of the water table is more than 5 m. In the sand dune area, the rainfall infiltrating rate is 13.3~14.4 mm/a with the buried depth of the water table being 6.3 m, and the infiltration coefficient is about 0.10~0.11%. In the wasteland area, the rainfall infiltrating rate is 16.8~18.4mm/a with the buried depth of the water table being 8.6m, and the infiltration coefficient is about 0.13~0.14.【总页数】6页(P117-122)【作者】聂振龙;连英立;段宝谦;中建梅;王金哲;严明疆【作者单位】中国地质科学院水文地质环境地质研究所,河北正定,050803;中国地质科学院水文地质环境地质研究所,河北正定,050803;中国地质科学院水文地质环境地质研究所,河北正定,050803;中国地质科学院水文地质环境地质研究所,河北正定,050803;中国地质科学院水文地质环境地质研究所,河北正定,050803;中国地质科学院水文地质环境地质研究所,河北正定,050803【正文语种】中文【中图分类】P641.13;P641.2;P641.8【相关文献】1.不同土地利用/覆被条件下松嫩盆地降水入渗补给量研究 [J], 林岚;殷玉杰;谢艾楠2.降水补给地下水过程中包气带变化对入渗的影响 [J], 张光辉;费宇红;申建梅;杨丽芝3.利用环境同位素识别酒泉-张掖盆地地下水补给和水流系统 [J], 贾艳琨;刘福亮;张琳;聂振龙;申建梅;陈宗宇4.应用环境氚研究黄土包气带水分运移及入渗补给量 [J], 张之淦;刘芳珍5.层状非均质包气带渗透性特征及其对降水入渗的影响 [J], 崔浩浩;张光辉;张亚哲;张冰;冯欣;郎旭娟因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

第15卷 第3期1996年 9月地质科技情报Geolo gical Science and Techno logy Info rmatio nVol.15 No.3Sep.1996确定干旱—半干旱地区降水入渗补给量的新方法——氯离子示踪法①陈植华 徐恒力(中国地质大学环境科学与工程学院,武汉,430074)摘 要 在干旱—半干旱地区由于入渗水分大部分滞留在包气带中,强烈地蒸发、蒸腾作用导致包气带中土壤水的氯离子浓度改变。

氯离子示踪方法从质量守恒角度,通过比较土壤水分的氯离子浓度和降水输入的氯离子浓度大小,可以定量确定降水入渗量和降水入渗补给的历史变化过程。

本文介绍了目前国外应用较普遍的氯离子均衡法和氯离子累积法,并讨论了方法应用时存在的一些问题。

关键词 氯离子 示踪 入渗补给 包气带降水入渗是地下水资源的主要补给来源,有时甚至为唯一的补给来源。

降水入渗补给量的确定是地下水资源评价及水资源科学管理的重要基础工作。

然而,在许多情况下,入渗补给量的确定不是一件容易的工作,特别是在干旱、半干旱气候条件下。

这是由于:①降水量偏小,有效补给份额偏低;②埋深大,入渗水量在到达地下水面之前存在明显的滞后和减量效应;③地面蒸发、植物蒸腾作用强烈,大量补给水分在包气带便以蒸发、蒸腾的形式直接返回大气圈。

因此,一般用来确定入渗补给量的方法、手段因各种原因而不具有普适性。

例如水均衡法,因补给份额少,相应的水文地质参数变化微小而难以测定,降水入渗前后变化非常缓慢,往往需要数年,甚至十几年时间方能获取一个估算的平均值。

此外,因地形、包气带岩性及植被类型的空间变化,需要在不同地点测试参数以评价空间不同位置的补给能力〔1〕。

某些物理方法的应用也同样因入渗补给水量微弱而难以观测其变化,如渗透计的使用,不但成本较高,观测时间长,而且安装过程中不可避免地要扰动土壤,影响到估算结果。

利用环境同位素氚(3H)作为示踪剂来确定降水入渗补给量,在70~80年代应用非常普遍。

虽然这是有效的手段之一,但即使不考虑测试分析成本较昂贵这一因素,由于氚自身的衰减(半衰期12.26a),目前环境中氚的含量已经很小而不易测定。

若考虑应用人工同位素作为示踪剂,不但费力费钱,同时,示踪剂从施放到达预定点需要很长时间,而且污染环境。

上述的这些不利方面,却恰恰成为氯离子示踪方法用来确定入渗补给量的有利条件。

环境中的氯离子因其具有的高溶解性和稳定性,成为一种理想的天然示踪剂,目前在国外已广泛地用来研究干旱、半干旱气候条件下降水入渗补给量的计算以及包气带中水分运移过程,如澳大利亚、美国、墨西哥、以色列及非洲的博茨瓦纳等地。

在我国,关于氯离子示踪研究的报道甚为①中荷科技合作项目(1995—1996) 收稿日期:1966-03-15 编辑:曲梅兰少见,本文向国内水文地质界介绍氯离子示踪方法的原理和对应用条件的一些评述,以期抛砖引玉,推进这种方法在我国应用和发展。

1 降水入渗补给机制与一些物理方法相比较,应用示踪技术确定降水入渗补给量并不是直接测定包气带中水分含量的变化,而是研究示踪剂在包气带中的分布特征或累积的数量大小。

如包气带剖面上示踪剂浓度峰值和所对应的位置;示踪剂在剖面上分布的形状和(或)累积的总量。

这些方面的特征涉及到降水入渗补给的机制。

降水渗入地下的水分并不能全部补给含水层,其中相当一部分滞留在包气带中构成土壤水,这部分水通过地面蒸发和植物叶面蒸腾从包气带直接返回大气圈。

在干旱、半干旱气候条件下,这部分水所占份额相当大。

土壤水蒸发、蒸腾作用的结果,水去盐留,致使植物根系带附近土壤水中氯离子浓度增高。

水分在土壤带中滞留的时间愈长,蒸发、蒸腾作用愈强烈,土壤水中氯离子浓度增加愈明显。

因此,植物根系带滞留的土壤水,其氯离子浓度往往明显高于降水输入的氯离子浓度。

在非饱和带零通量面附近,土壤水中的氯离子浓度达到峰值。

滞留在土壤带中这部分水分直到被新的入渗补给水分驱替才向下运移。

目前普遍认为存在两种松散沉积物包气带中的水分垂向运移机制,即活塞式与捷径式。

活塞式入渗的特征:入渗水分的湿锋面整体向下推进,新的补给水分推动下部较老年龄水分运移,因此,植物根系带附近较高氯离子浓度的水分将被新的补给水分驱替向下运移、依时间先后进入地下水面。

当包气带存在渗透性良好的大孔隙或裂隙通道时,在充足降水补给情况下,部分雨水沿孔隙、裂隙通道(捷径)快速下渗,可能优先到达地下水面。

此时,捷径式的补给可以超前于先前的非捷径补给水进入含水层。

一般认为,在砂砾质构成的包气带中主要为活塞式下渗;在粘性土中则活塞式与捷径式下渗同时发生(张人权,1995)。

当包气带厚度足够大时,大孔隙、裂隙通道所起的“捷径”作用十分有限。

在黄土包气带对渗流作用所作的试验结果证实,到达一定深度后,节理裂隙附近湿锋下凸的情况基本消失,湿锋线(面)与裂隙直交或斜交,说明该条件下,节理裂隙的(捷径式)导水作用已经消失,愈向下部愈是如此〔3〕。

2 氯离子示踪的原理和方法2.1 假设条件利用氯离子作为示踪剂确定降水入渗补给量是基于下列几个技术假设为前提:①降水入渗在包气带中的运移方式是以活塞式推进;②包气带土壤水中氯离子浓度的增加是由于地面蒸发和植物蒸腾作用的结果,不存在其它方式引起水中氯离子浓度的改变或这种改变是微不足道的;③作为示踪剂的氯离子在水中具有高溶解性和稳定的化学性质,不会生成易沉淀的化合物,不会被岩土所吸附,不被植物根系所吸附。

显然,这几个假设前提在北方干旱、半干旱气候条件和补给背景下基本能够满足。

2.2 氯离子输入自然状态下,由降水入渗携带进入包气带的氯离子输入由二部分组成。

一是雨水中溶有的氯离子成分,这部分称为湿沉降(w et depo sitio n)。

另一部分是在非雨季,大气中含有的氯离子尘埃沉落在地表,被降水在地表溶解后携带进入包气带,称之为干沉降(dry deposition)。

这两部分共同成为自然状态下降水输入氯离子的来源。

干、湿沉降的氯离子主要来源于海洋的水汽云团,因此,降水输入中氯离子含量大小随着远离海岸而降低表现出大陆效应,其中主要体现在干沉降部分所占的比例。

湿沉降的含量一般通过采集系列雨水样测试来确定平均输入浓度,而干沉降的含量因空间不同位置、地形、植被条件而变化较大。

距海岸愈近干沉降所占比例愈大;地形变化强烈,对风向、风速、风力大小影响愈显著,捕获、截取大气尘埃的机会愈多,干沉降比例愈大。

据Appelo (1993)在荷兰Velume 研究,森林分布区的干沉降往往高于非森林地带(草地),最大的可达5.5倍〔4〕。

2.3 氯离子示踪的原理和方法质量守恒是氯离子示踪方法应用的基本原理,即根据降水输入的氯离子浓度与土壤水中氯离子浓度之比值反求降水的入渗补给量。

在实际应用中,较普遍见到的有氯离子均衡法和氯离子累积法。

(1)氯离子均衡法(chlo ride balance metho d)氯离子均衡法最初由Eriksson 于1969年提出〔5〕。

根据质量守恒定律,降水量大小和降水输入的氯离子浓度与入渗补给量及土壤水中氯离子浓度存在下列关系〔1,4〕:X C p =W f C sm (1)式中:X 为当地多年平均降水量(mm /a);C p 为降水输入的多年平均氯离子浓度(mm ol /l);W f 为多年平均的入渗补给量(mm /a);C sm 为植物根系带之下土壤水的氯离子浓度(m mol /l)。

降水输入的C cl p 包括了干、湿沉降二部分。

利用土壤水的C sm 时,计算的W f 代表着垂向的降水入渗外给量。

一般而言,若土壤水的C sm 与地下水的氯浓度近似一致时,说明垂向上的入渗补给是地下水唯一的或最主要的补给来源。

当土壤水的C sm 明显大于地下水氯离子浓度时,地下水的补给除垂向入渗补给外,还存在其它更主要的补给来源。

为进一步理解均衡法的实质,可将公式(1)的形式改写成: 图1 干旱、半干旱条件下土壤水氯离子浓度随深度变化的几种基本类型〔6〕C p C sm =W f X=T (2)可以直观地看出,T 实际代表的是降水入渗系数。

在干旱、半干旱气候条件下,包气带中土壤水的氯离子浓度随深度变化的分布曲线有3种基本类型(图1)。

对于一个简化的活塞式下渗补给过程模型,土壤剖面上氯离子浓度曲线表现为图1-a 的形态。

入渗水分初始的氯离子浓度C p ,因蒸发和植物蒸腾的浓缩作用,土壤水中氯离子浓度增加,经过植物根系带之后方稳定为一相对定值C sm 。

此时,地下水的氯离子浓度C gw 与C sm 近似一致。

当补给过程中还存在捷径式补给或地下水存在其它补给来源时,剖面上氯离子浓度曲线表现不同特征(图1-b ,c )。

曲线b 的凸形特征认为是捷径式补给的水分稀释了植物根系带之下的C sm浓度,或是因地下水位波动(C sm>C gw)影响,造成C sm曲线出现外凸特征。

曲线c代表的是地下水位埋深很大以活塞式下渗补给的一种情况。

这时,C sm变化曲线反映了相应条件下降水入渗补给的速度和历史变化过程(Allison等,1985)。

C sm的值越大,说明入渗补给速率越小,反之亦然。

在干旱、半干旱气候条件下,当包气带厚度足够大时,土壤剖面的C sm曲线可以帮助恢复不同时期降水入渗补给变化特征。

(2)累积法(cumulativ e method)1988年,Allsio n提出了利用氯离子浓度剖面计算入渗补给量的另一种方法——累积法〔6〕。

该方法是分别将某一特定土壤剖面上的C sm及土壤水分含量累加,得到一条对应于深度变化的C sm累加曲线和水分含量累加曲线,在已知降水输入的氯离子含量时,先确定该剖面氯离子的平均更新周期(turnov er period):〔4〕T p=C TC d(3)这里:T p为特定剖面上氯离子的更新周期(a);C T为特定剖面上氯离子浓度C sm的累积总量(mmo l/m2);C d为多年平均的氯离子(沉积)输入浓度[(m mol/(m2·a)]。

当同一深度土壤水分总体积确定后,入渗补给量W f可依据下式确定:W f=W TT p=W T C dC T(4)式中:W f为多年平均入渗补给量(mm/a);W T为土壤水分累积总量(mm)。

相应地,土壤水在包气带中的滞留时间是:T unsat=T p Z unsatd(5)式中:T unsat为土壤水在包气带中滞留时间(a);Z unsat为包气带厚度(m);d为取样深度(m)。

进而可以计算出土壤水分在包气带中的运移速率V-sm(m/a)。

V-sm=dT p(6)3 应用的局限性氯离子示踪法应用基础是包气带中氯离子输入、输出过程的质量均衡,实际应用时,应特别注意方法使用的几种前提条件,否则将从根本上影响计算结果的可信度。