小儿急性病毒性心肌炎178例临床分析

- 格式:pdf

- 大小:182.03 KB

- 文档页数:2

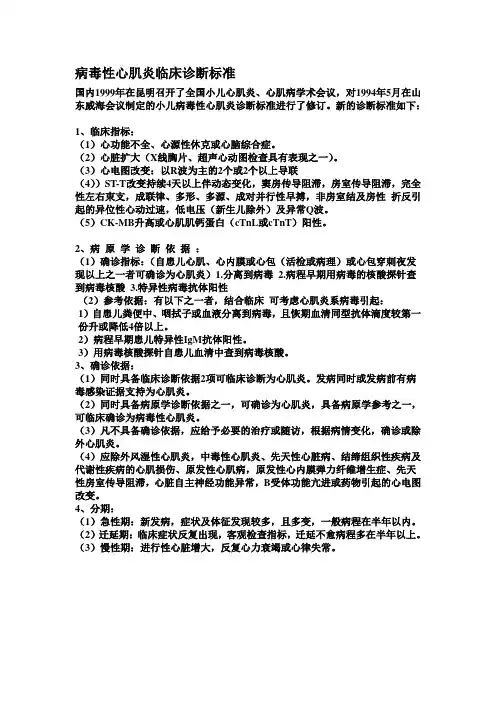

病毒性心肌炎临床诊断标准国内1999年在昆明召开了全国小儿心肌炎、心肌病学术会议,对1994年5月在山东威海会议制定的小儿病毒性心肌炎诊断标准进行了修订。

新的诊断标准如下:1、临床指标:(1)心功能不全、心源性休克或心脑综合症。

(2)心脏扩大(X线胸片、超声心动图检查具有表现之一)。

(3)心电图改变:以R波为主的2个或2个以上导联(4))ST-T改变持续4天以上伴动态变化,窦房传导阻滞,房室传导阻滞,完全性左右束支,成联律、多形、多源、成对并行性早搏,非房室结及房性折反引起的异位性心动过速,低电压(新生儿除外)及异常Q波。

(5)CK-MB升高或心肌肌钙蛋白(cTnL或cTnT)阳性。

2、病原学诊断依据:(1)确诊指标:(自患儿心肌、心内膜或心包(活检或病理)或心包穿刺夜发现以上之一者可确诊为心肌炎)1.分离到病毒 2.病程早期用病毒的核酸探针查到病毒核酸 3.特异性病毒抗体阳性(2)参考依据:有以下之一者,结合临床可考虑心肌炎系病毒引起:1)自患儿粪便中、咽拭子或血液分离到病毒,且恢期血清同型抗体滴度较第一份升或降低4倍以上。

2)病程早期患儿特异性IgM抗体阳性。

3)用病毒核酸探针自患儿血清中查到病毒核酸。

3、确诊依据:(1)同时具备临床诊断依据2项可临床诊断为心肌炎。

发病同时或发病前有病毒感染证据支持为心肌炎。

(2)同时具备病原学诊断依据之一,可确诊为心肌炎,具备病原学参考之一,可临床确诊为病毒性心肌炎。

(3)凡不具备确诊依据,应给予必要的治疗或随访,根据病情变化,确诊或除外心肌炎。

(4)应除外风湿性心肌炎,中毒性心肌炎、先天性心脏病、结缔组织性疾病及代谢性疾病的心肌损伤、原发性心肌病,原发性心内膜弹力纤维增生症、先天性房室传导阻滞,心脏自主神经功能异常,B受体功能亢进或药物引起的心电图改变。

4、分期:(1)急性期:新发病,症状及体征发现较多,且多变,一般病程在半年以内。

(2)迁延期:临床症状反复出现,客观检查指标,迁延不愈病程多在半年以上。

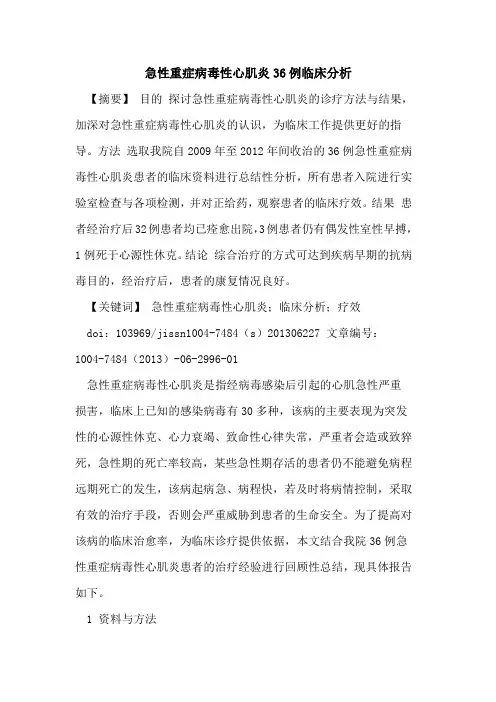

急性重症病毒性心肌炎36例临床分析【摘要】目的探讨急性重症病毒性心肌炎的诊疗方法与结果,加深对急性重症病毒性心肌炎的认识,为临床工作提供更好的指导。

方法选取我院自2009年至2012年间收治的36例急性重症病毒性心肌炎患者的临床资料进行总结性分析,所有患者入院进行实验室检查与各项检测,并对正给药,观察患者的临床疗效。

结果患者经治疗后32例患者均已痊愈出院,3例患者仍有偶发性室性早搏,1例死于心源性休克。

结论综合治疗的方式可达到疾病早期的抗病毒目的,经治疗后,患者的康复情况良好。

【关键词】急性重症病毒性心肌炎;临床分析;疗效doi:103969/jissn1004-7484(s)201306227 文章编号:1004-7484(2013)-06-2996-01急性重症病毒性心肌炎是指经病毒感染后引起的心肌急性严重损害,临床上已知的感染病毒有30多种,该病的主要表现为突发性的心源性休克、心力衰竭、致命性心律失常,严重者会造或致猝死,急性期的死亡率较高,某些急性期存活的患者仍不能避免病程远期死亡的发生,该病起病急、病程快,若及时将病情控制,采取有效的治疗手段,否则会严重威胁到患者的生命安全。

为了提高对该病的临床治愈率,为临床诊疗提供依据,本文结合我院36例急性重症病毒性心肌炎患者的治疗经验进行回顾性总结,现具体报告如下。

1 资料与方法11 一般资料随机选取我院自2009年至2012年间收治的36例急性重症病毒性心肌炎患者的临床资料进行总结性分析,其中男21例,女15例,患者年龄20-45岁,患者入院时均伴有中度发热、咽喉肿痛、咳嗽等呼吸道感染症状、呕吐、腹痛腹泻等胃肠道反应;按心脏分类为:心悸18例,胸闷17例,气短25例,头晕乏力18例,胸痛14例,晕厥12例,阿斯综合征15例,心脏骤停2例;心律不齐34例,第一心音低钝13例,心尖部收缩期杂音12例,奔马律4例,心界扩大14例,肺部罗音3例,低血压休克2例。

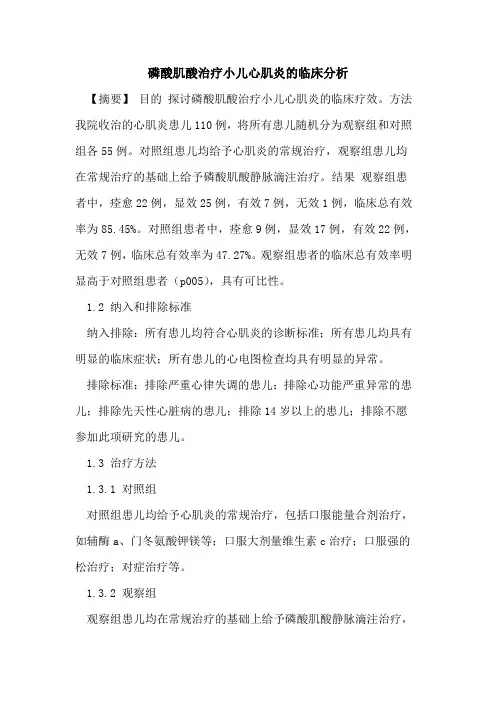

磷酸肌酸治疗小儿心肌炎的临床分析【摘要】目的探讨磷酸肌酸治疗小儿心肌炎的临床疗效。

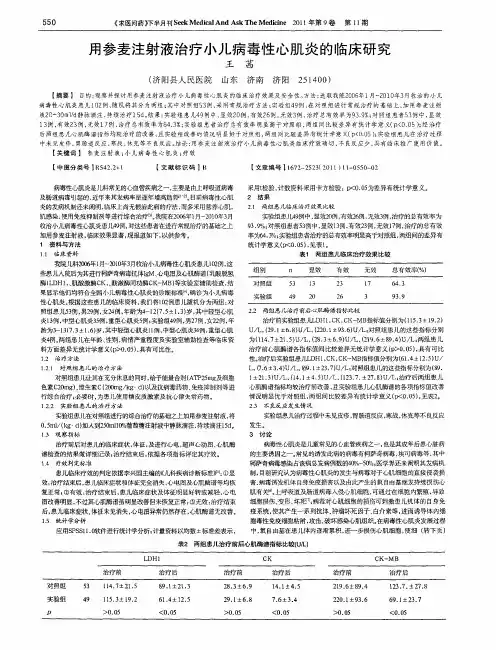

方法我院收治的心肌炎患儿110例,将所有患儿随机分为观察组和对照组各55例。

对照组患儿均给予心肌炎的常规治疗,观察组患儿均在常规治疗的基础上给予磷酸肌酸静脉滴注治疗。

结果观察组患者中,痊愈22例,显效25例,有效7例,无效1例,临床总有效率为85.45%。

对照组患者中,痊愈9例,显效17例,有效22例,无效7例,临床总有效率为47.27%。

观察组患者的临床总有效率明显高于对照组患者(p005),具有可比性。

1.2 纳入和排除标准纳入排除:所有患儿均符合心肌炎的诊断标准;所有患儿均具有明显的临床症状;所有患儿的心电图检查均具有明显的异常。

排除标准:排除严重心律失调的患儿;排除心功能严重异常的患儿;排除先天性心脏病的患儿;排除14岁以上的患儿;排除不愿参加此项研究的患儿。

1.3 治疗方法1.3.1 对照组对照组患儿均给予心肌炎的常规治疗,包括口服能量合剂治疗,如辅酶a、门冬氨酸钾镁等;口服大剂量维生素c治疗;口服强的松治疗;对症治疗等。

1.3.2 观察组观察组患儿均在常规治疗的基础上给予磷酸肌酸静脉滴注治疗,剂量为20~50 mg/(kg·d),疗程为4周。

1.4 疗效判定临床治愈:患者的临床症状完全消失,心律失常等体征完全消失或者与治疗前降低90%,心电图检查恢复正常;显效:患者的临床症状明显改善,心律失常等体征比治疗前降低70%~89%,心电图检查明显好转;有效:患者的临床症状好转,心律失常等体征比治疗前降低50%~69%,心电图检查有所好转;无效:患者的临床症状无改善,心律失常等体征和心电图检查均没有明显的好转。

痊愈和显效例数之和计算总有效率。

1.5 统计学方法所有数据由ssps 16.0软件进行统计分析,计量资料以均数表示,数据比较采用t检验,p<005为差异有统计学意义。

2 结果观察组患者中,痊愈22例,占4000%;显效25例,占45.45%;有效7例,占12.73%;无效1例,占1.82%;临床总有效率为85.45%。

潘南金注射液治疗病毒性心肌炎的临床效果分析摘要】目的探讨潘南金注射液在治疗病毒性心肌炎方面的临床效果。

方法选取本院2010年10月到2011年10月期间收治的68例病毒性心肌炎患者,随机分为对照组34例,观察组34例。

对照组采用常规方法进行治疗,观察组在常规治疗基础上给予潘南金注射液进行治疗,对比两组患者的治疗效果。

结果对照组治愈2例,显效15例,有效10例,无效7例,显效率50%;观察组治愈6例,显效22例,有效4例,无效2例,显效率82.35%。

两组患者在显效率方面具有显著性差异,(x2=23.38,P<0.05),有统计学意义。

结论潘南金注射液在治疗病毒性心肌炎方面有比较确切的临床效果,值得临床推广使用。

【关键词】潘南金注射液病毒性心肌炎临床效果病毒性心肌炎是一种感染性的心肌疾病。

病毒对心肌细胞的直接侵害以及免疫反应的介导导致患者心肌细胞受到损害,造成患者的心脏舒缩功能出现障碍,如果病变累及到患者的窦房结和房室结以及束支等主管起搏或者传导系统,就可以导致出现心律失常[1]。

本文选取本院2010年10月到2011年10月期间收治的68例病毒性心肌炎患者,对部分患者使用潘南金注射液进行治疗,取得了比较理想的临床效果,现报告如下:1资料和方法1.1 一般资料选取本院2010年10月到2011年10月期间收治的68例病毒性心肌炎患者,随机分为对照组34例,观察组34例。

所有病例均经本院确诊为病毒性心肌炎。

其中对照组男性21例,女性13例;年龄最大的56岁,最小的19岁。

观察组男性22例,女性12例;年龄最大的57岁,最小的18岁。

两组病例在数量、年龄、性别比例、病程以及严重程度等一般资料方面没有显著性差异,P>0.05,具有可比性。

1.2 方法1.2.1对照组采用常规治疗方法,使用利巴韦林注射液每天按10毫克到15毫克每公斤体重的剂量,分两次进行肌内的注射。

使用维生素C注射液每天l00毫克到250毫克,每天1次到3次进行肌肉注射[2]。

NT-proBNP在小儿病毒性心肌炎诊断和心功能评估中的应用李舟文【摘要】目的检测血浆B型钠尿肽前体(precursor of B-type natriuretic peptide,NT-proBNP)在小儿病毒性心肌炎患者中的浓度水平,探讨将其作为评价小儿病毒性心肌炎诊断及心功能状态的价值. 方法门诊及住院病毒性心肌炎患儿68例,对照组109例.运用电化学发光免疫技术测定NT-proBNP浓度,超声心动图检测左心室射血分数(left ventricular ejection fravtion,LVEF)及左室缩短分数(left ventricular fraction of shortening,LVFS),根据改良ROSS评分对患儿心肌炎进行心功能分级.结果病毒性心肌炎组NT-proBNP水平(2870±492 pg/mL)明显高于对照组(156±45 pg/mL),两组之间差异有统计学意义(P<0.01),血浆NT-proBNP水平与LVFS、LVEF呈负相关,血浆NT-proBNP水平与心衰严重程度呈正相关. 结论血浆NT-proBNP水平可以反映病毒性心肌炎患儿左室功能不全的情况,可协助病毒性心肌炎的诊断,可用于该类患儿心功能的评估.【期刊名称】《分子诊断与治疗杂志》【年(卷),期】2016(008)003【总页数】4页(P178-181)【关键词】B型钠尿肽前体;小儿病毒性心肌炎;诊断;心功能评估【作者】李舟文【作者单位】嘉应学院医学院临床技能中心诊断学教学组,广东,梅州514031【正文语种】中文★通讯作者:李舟文,E-mail:**********************病毒性心肌炎是儿科临床常见心脏疾病,目前常用的生化检测指标包括肌酸激酶同工酶,肌钙蛋白I等[1]。

B型钠尿肽(brain natriuretic peptide,BNP)是近年发现的一个非常重要的心脏激素,由心室肌细胞分泌的脑钠肽前体(precursor of brain natriuretic peptide,proBNP)降解形成。

病毒性心肌炎患儿中应用磷酸肌酸钠的临床治疗效果【摘要】目的探讨病毒性心肌炎患儿中应用磷酸肌酸钠的临床治疗效果。

方法选择本院病毒性心肌炎患儿共80例,上述患者诊断符合病毒性心肌炎诊断标准,上述患儿随机分为观察组和对照组。

两组患儿均给予常规治疗,观察组患儿同时给予磷酸肌酸钠治疗。

观察两组治疗效果。

结果观察组患儿治疗后疗效评定为显效共26例;对照组患儿治疗后疗效评定为显效18例;观察组治疗后疗效评定为有效12例;对照组患儿治疗后疗效评定为有效11例;观察组患儿治疗后疗效评定为无效2例,对照组治疗后疗效评定为无效10例。

观察组的总有效率为95.0%,对照组的总有效率为75.0%,二者比较,观察组高于对照组,差异有统计学意义(P<0.05)。

结论磷酸肌酸钠能够提高病毒性心肌炎患儿的治疗效果,临床效果显著,值得借鉴。

【关键词】病毒性心肌炎;小儿;磷酸肌酸钠病毒性感染性疾病在小儿中的发病率较高,其中小儿病毒性心肌炎的发病率有增高趋势。

在病毒感染中,有些病毒有亲心肌性,导致病毒性心肌炎发生,严重的病毒性心肌炎可出现恶性心律失常及心力衰竭等,严重影响到患儿生命安全。

本文选择河南省南阳市中心医院病毒性心肌炎患儿,观察磷酸肌酸钠的治疗效果。

现报告如下。

1 资料和方法1. 1 一般资料选择本院2011年2月~2013年2月病毒性心肌炎患儿共80例,上述患者诊断符合病毒性心肌炎诊断标准,同时排除先天性心脏病患儿、肝肾功能障碍患儿、扩张型心肌病患儿、合并有严重细菌感染患儿。

上述患儿随机分为观察组和对照组。

观察组40例,男21例,女19例,上述患儿中年龄最小为12个月,最大为12岁,平均病程为(5.1±2.2)d;对照组患儿40例,男23例,女17例,上述患儿中年龄最小为14个月,最大为11.7岁,平均病程为(5.3±3.4)d;两组患儿一般资料方面比较,差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性。

1. 2 方法两组患儿均卧床休息,根据具体情况给予吸氧。

中国医学创新目次热毒宁注射液治疗小儿病毒性心肌炎临床研究作者:侯伟鹏马媛媛陈磊来源:《中国医学创新》2013年第23期【摘要】目的:观察热毒宁注射液治疗小儿病毒性心肌炎的临床疗效和安全性。

方法:将68例小儿病毒性心肌炎患儿随机分为治疗组和对照组。

两组均予休息,抗病毒、营养心肌等常规治疗。

治疗组加用热毒宁注射液治疗。

结果:治疗组心电图及心肌酶学恢复均优于对照组,且治疗组总有效率明显高于对照组,两组比较差异有统计学意义(P【关键词】热毒宁注射液;病毒性心肌炎;小儿病毒性心肌炎(viral myocarditis VMC)系儿科多发病,是由病毒感染引起的以局灶性或弥散性心肌炎性病变为主的心肌感染性疾病,治疗不及时易并发恶性心律失常、心功能不全、心源性休克,甚至猝死。

近年该病发病率逐年升高,且临床尚无特效治疗,严重威胁儿童健康。

本研究采用热毒宁注射液辅助治疗小儿病毒性心肌炎取得良好疗效,报道如下。

1 资料与方法1.1 一般资料选取2011年9月-2013年1月本院收治住院心肌炎患儿68例,随机分为治疗组35例,男16例,女19例,平均年龄(7.18±2.46)岁。

对照组33例,男15例,女18例,平均年龄(7.21±2.45)岁。

所选病例均符合《诸福棠实用儿科学》病毒性心肌炎诊断标准[1]。

两组一般资料比较差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性。

1.2 方法两组均予卧床休息,抗病毒、营养心肌,改善心功能及纠正心律失常等常规治疗。

治疗组在此基础上给予热毒宁注射液(江苏康缘药业股份有限公司)0.5~0.8 ml/kg加入5%葡萄糖液100 ml中静脉滴注,1次/d,10 d为一疗程,连用2个疗程。

观察患儿症状体征变化、心电图、心肌酶学变化及不良反应。

1.3 疗效判断标准显效:临床症状与体征完全消失,心电图恢复正常,心肌酶谱恢复正常;有效:临床症状好转或减轻,心电图异常减轻或偶有异常、心肌酶谱明显改善;无效:临床自觉症状及心电图、心肌酶谱均无明显好转或病情恶化。