瓜类细菌性果斑病菌抗铜差异性检测

- 格式:ppt

- 大小:1.58 MB

- 文档页数:28

春雷霉素和农用硫酸链霉素对西瓜嫁接苗细菌性果斑病的防效作者:黄金艳李文信何毅覃斯华李天艳洪日新樊学军来源:《中国瓜菜》2010年第06期摘要:利用春雷霉素和农用硫酸链霉素2种杀菌剂对嫁接前西瓜接穗材料进行药效试验。

结果表明,2种杀菌剂均可以降低西瓜嫁接苗细菌性果斑病发病率,而单一使用农用硫酸链霉素和春雷霉素进行处理以春雷霉素防治效果最好,可作为防治西瓜细菌性果斑病的首选药剂。

试验中未用药的对照发病率均达到100%:各处理在不出现药害情况下,用400倍农用硫酸链霉素+400倍春雷霉素浸种,嫁接前以500倍农用硫酸链霉素+600倍春雷霉素喷淋防效较好。

发病率分别为11.05%和8.39%;同前浸种催芽后再用2000倍农用硫酸链霉素+600倍春雷霉素嫁接前淋药效果最好,600倍和800倍春雷霉素于嫁接前淋药效果次之,发病率分别为3.67%、4.82%和5.38%,三者差异不大。

因此在实际生产中,从节约成本考虑,可先用400倍农用硫酸链霉素+400倍春雷霉素浸种催芽,再用800倍春雷霉素于嫁接前淋药防治为好。

关键词:西瓜嫁接苗;细菌性果斑病;春雷霉素;农用硫酸链霉素;防效细菌性果斑病(简称BFB)是造成西瓜减产甚至大面积绝收的主要病害之一。

该病最早于1969年由Crall和Schenck在美国佛罗里达州发现,我国1985年发现并开始报道瓜类细菌性果斑病的发生和危害。

至目前为止,在北京、陕西、河北、山西、黑龙江、新疆、海南、台湾、内蒙古、吉林、河南、福建和广西等省区市都有不同程度的发生和危害。

特别是在我国南方地区。

采用大棚西瓜嫁接育苗,在高温高湿条件下该病侵染造成嫁接苗毁灭性死亡,仅2009年海南省文昌市昌洒镇符诗允西瓜育苗场的103个棚西瓜嫁接苗无一幸免,直接经济损失超过40万元。

为了解决西瓜嫁接育苗细菌性果斑病危害的防治难题,笔者于2009年对春雷霉素、10%硫酸链霉素、农用硫酸链霉素等10多种杀菌剂进行筛选。

常见细菌性病害及主要防治药剂大汇总(收藏)展开全文植保中心一、细菌性病害大全粮食作物细菌病害1、水稻:水稻细菌性条斑病、水稻白叶枯病、水稻基腐病、水稻细菌性褐条病、水稻细菌性褐斑病2、马铃薯:马铃薯青枯病、马铃薯软腐病、马铃薯黑胫病、马铃薯环腐病3、甘薯瘟病4、玉米茎腐病5、小麦黑颖病6、木薯细菌性枯萎病果树细菌病害1、柑桔溃疡病(包括脐橙、橙、柚、文旦、柠檬、桔桔、枳壳、枳橙等)2、梨根癌病、梨火疫病3、桃细菌性穿孔病(包括李、杏、油桃、樱桃等)4、苹果根癌病5、菠萝心腐病6、枇杷芽枯病、枇杷癌肿病7、核桃黑斑病8、猕猴桃溃疡病9、芒果细菌性黑斑病10、果树细菌性根癌病(包括桃、梨、苹果、板栗、梅、李、杏、葡萄等)瓜、菜类细菌病害1、西瓜细菌性青枯病、西瓜细菌性果腐病2、茄科蔬菜青枯病(番茄、茄子、辣椒)软腐病、疮痂病3、黄瓜细菌性角斑病(黄瓜、甜瓜、丝瓜)4、十字花科蔬菜软腐病、细菌性黑腐病、细菌性黑斑病(大白菜、甘蓝、萝卜、花椰菜等)5、菜豆细菌性角斑病(菜豆、扁豆、豇豆、豌豆、绿豆等);菜豆细菌性疫病(菜豆、扁豆、豇豆、、绿豆)6、姜瘟病(姜腐败病、姜腐烂病)7、瓜类青枯病8、辣椒细菌性斑点病(辣椒疮痂病)、辣椒细菌性叶斑病9、萝卜黑腐病10、葱类细菌性软腐病11、莴苣细菌性斑点病12、芋艿细菌性斑点病,芋艿腐败病(即芋软腐病、芋艿腐烂病)13、芹菜软腐病14、魔芋软腐病15、葱类细菌性软腐病经济作物类细菌病害1、棉角斑病,棉红叶根腐病2、花生青枯病3、油菜黑腐病;油菜软腐病;油菜细菌性黑斑病4、大豆细菌性叶烧病;大豆细菌性斑点病;大豆细菌性斑疹病5、甜菜软腐病;甜菜细菌性根癌病;甜菜细菌性尾腐病(根尾腐烂病);甜菜细菌性斑枯病6、芝麻细菌性角斑病;芝麻青枯病7、烟草青枯病;烟草角斑病;烟草野火病;烟草软腐病(空茎病)8、向日葵细菌性茎腐病9、甘蔗白条病10、咖啡细菌性叶斑病11、胡椒细菌性叶斑病其它作物细菌性病害1、桑青枯病;桑细菌性黑枯病;桑疫病2、茶树细菌性根癌病3、黄麻细菌性斑点病4、萱麻青枯病5、红麻青枯病6、苜蓿细菌性叶斑病;苜蓿细菌性茎疫病;紫云英细菌性黑斑病7、药材类细菌性病害8、花卉类细菌性病害二、常用药剂登记及使用情况:1、噻菌铜(龙克菌):在防治黄瓜细菌性角斑病时,按照500~600倍稀释喷雾或者灌根,是防治蔬菜(白菜、黄瓜)、果树(柑橘、桃树、猕猴桃)、果类(西瓜、甜瓜)和水稻等农作物细菌性病害的新型理想药剂。

丝瓜病害细菌性角斑病丝瓜病害细菌性角斑病应该如何进行防治呢,下面就给大家具体说说:(1)症状主要危害叶片和果实,偶然也在茎上发生。

幼苗发病,子叶上发生圆形或卵圆形水浸状凹陷病斑,后变褐色,干枯。

成株期叶片受害,初为水渍状浅绿色斑点,扩大后变淡褐色,因受叶脉限制呈多角形病斑,后期病斑呈灰白色,易穿孔。

湿度大时,病斑上产生乳白色粘液即菌脓。

茎、叶柄、瓜上的病斑,初呈水浸状,近圆形,后呈淡灰色,病斑中部常产生裂纹,潮湿时病部产生菌脓。

果实上的病斑常向内部扩展,果实后期腐烂,有臭味。

幼果受害,易腐烂早落。

(2)发病条件细菌性角斑病是细菌性病害,由假单孢杆菌属的细菌侵染致病。

病菌在种子内或随病株残体在土壤中越冬,在种子上可存活2年。

种子萌发时,附着的病菌侵染子叶。

土壤中的病菌越冬后,由雨水或灌溉水溅到茎、叶或果实上侵染发病。

病斑上的菌脓通过雨水、昆虫、农事操作等途径传播,病菌从气孔、水孔及伤口侵入。

该病发生的适宜温度为18-25℃,相对湿度在75%以上。

在降雨多,湿度大,地势低洼,管理不当,多年重茬的地块病害严重。

保护地通风不良,湿度高,结露时间长的情况下病害发生多。

(3)防治方法①品种不同的品种抗病力不同。

②种子在无病田块或无病植株上留种,防止种子带菌。

催芽播种前,应行种子处理,以消灭种子带菌。

常用的方法有:温汤浸种:用50℃的温水浸种20分钟。

药剂浸种:用新植霉素200×10-6浓度浸种1小时,后捞出洗净催芽;或用50%代森铵500倍液浸种1小时,后捞出洗净催芽;或用福尔马林150倍液浸种1.5小时,后洗净催芽。

③轮作与非瓜类作物实行2年以上的轮作。

④育苗利用无病的田土育苗,有条件时可用无土育苗技术,防止幼苗染病。

⑤栽培管理保护地内应加强通风,降低湿度,防止发病。

栽培中尽量利用半高垄栽培,铺设地膜,减少浇水次数,降低田间湿度。

雨季及时排水防涝,做到地里没有积水。

收获结束,及时清洁田园,把病株残体深埋或烧毁。

瓜类育苗苗期细菌性病害预防措施目前,随着种植规模的扩大化和科学管理的规范化,对育苗的要求越来越高,一些专业化的育苗场应运而生,由于育苗场的集中化管理及设施内适宜的环境,各种病害都会发生,管理不当或预防不及时都会造成损失,特别是瓜类苗期各种病害的发生会造成大量的病株和死苗,瓜类苗期主要病害有猝倒病、立枯病、炭疽病及细菌性病害,特别是近几年细菌性病害发生日趋严重,其具有传播快、致病性强、难防治的特点,容易造成瓜苗大量损失。

一、发病症状瓜类苗期细菌性病害主要有细菌性果斑病、细菌性流胶病、嫁接口感染性细菌性病害。

1、细菌性果斑病该病在西瓜苗上发生尤为严重,瓜类幼苗感染,子叶的叶尖和叶缘先发病,出现水浸状斑点,逐渐向子叶基部扩展成条形或不规则暗绿色水浸状病斑。

真叶感病开始出现水浸状小斑点,扩大时多角形、条斑或不规则暗绿色病斑后期为褐色,形成不明显褐色斑点,周围有黄色晕圈,严重时整株幼苗坏死。

2、细菌性流胶病瓜苗感病叶片初期病斑淡黄色,边缘褪绿,病斑多角形,后期易穿孔,湿度过大时茎秆及叶片产生白色菌脓。

3、嫁接口细菌感染瓜类嫁接时技术不到位、消毒不好、嫁接后温湿度控制不好容易引发细菌性病害发生。

主要表现为刀口处软腐,感染处为褐色,上下扩展,最后水烂死亡。

二、发病原因1、种子带菌种子采种过程感染病菌,瓜类细菌性果斑病为典型的种传病害。

2、温湿度管理不当苗期湿度是细菌性病害发生的主要因素,相对湿度80%以上,叶面有水膜极易发病,嫁接后温湿度控制不好伤口也容易感染。

三、防治措施1、种子消毒播种前种子进行温汤浸种、药剂浸种、干热处理等措施。

2、做好苗期管理选择疏松透气、无病虫害基质育苗,培育健壮健康壮苗以增加瓜苗抗性,用生升农业有限公司的育苗基质培育真正的壮苗,做好土壤消毒、及时清除苗床杂草病株,避免交叉感染,控制湿度及时通风。

3、嫁接苗的科学管理刀具和手做好消毒,嫁接最好选择晴天在遮光条件下进行,嫁接后做好遮阴、保湿、控制温度。

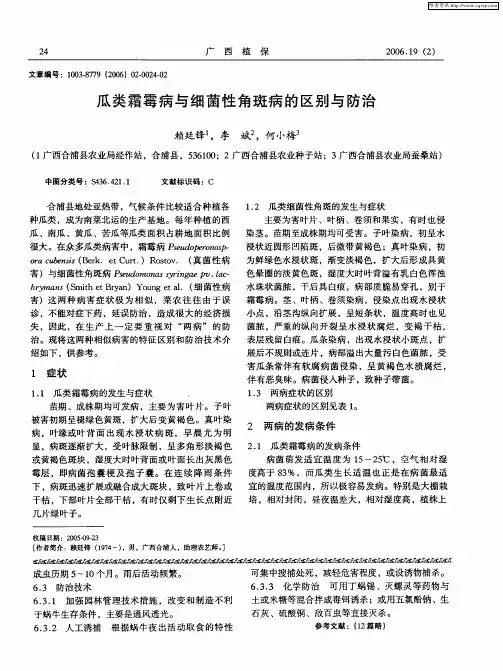

厚皮甜瓜霜霉病与细菌性角斑病的区别与防治作者:高超跃来源:《中国瓜菜》2010年第06期近年来,随着农业产业结构调整和优质瓜果的开发,厚皮甜瓜生产在福建省三明市梅列区得到了快速发展,栽培方式也多种多样,既有钢架大棚设施栽培,又有露地栽培。

但部分产区由于瓜农栽培管理水平较差,病害得不到及时防控,造成甜瓜减产甚至绝收。

特别是霜霉病和细菌性角斑病常因诊断不明,防治失策,造成滥用农药,污染环境,甜瓜品质下降,低产低效。

为此,笔者结合生产实践,就厚皮甜瓜霜霉病与细菌性角斑病症状的区别与防治方法进行了总结。

供生产者参考。

1症状1.1霜霉病该病以危害叶片为主。

幼苗出土后不久,子叶就受侵染发病,开始子叶出现不均匀的褪绿、黄化,形成不规则的枯黄斑,甚至子叶枯死。

真叶发病先从下部叶片开始,沿叶片边缘出现许多水渍状小斑点,淡绿色,并很快发展成黄绿色至黄色的大病斑。

受叶脉限制而形成多角形黄色斑块。

早晨或叶面结水膜时,病斑外缘组织呈暗绿色水渍状,在潮湿条件下,病部背面形成紫褐色或暗褐色不规则形病斑,表面长有黑色霉层,俗称黑毛。

发病严重时病斑互相融合,叶片变成深褐色,边缘向上卷曲,并很快干枯破碎,瓜蔓自下而上干枯、死亡。

在适宜条件下,该病蔓延极快,8~15d(天)可造成全田叶片枯死或仅留绿色顶梢,损失惨重,故该病又被称为“跑马干”。

1.2细菌性角斑病该病主要危害叶片,也可危害茎蔓及果实。

幼苗期多在子叶上出现水渍状圆病斑,稍凹陷,变褐枯死。

成株期叶片发病,最初产生水渍状小点,逐渐扩大,受叶脉限制呈多角形或不规则形黄色病斑,后期病叶变黄褐色干枯。

潮湿时病斑外围具有明显水渍状圈,并产生白色菌脓。

干燥时病斑干裂、穿孔。

茎蔓、果实上的病斑初呈水渍状、凹陷,并带有大量黏液,病部干枯后呈乳白色并有裂纹,果实表面病斑处易溃烂、裂口,并向内扩展一直达种子上,引起种子感染和带菌。

2病原霜霉病是由假霜霉病菌侵染引起的一种真菌性病害。

细菌性角斑病是由假单孢杆菌侵染所致的细菌性病害。

西瓜细菌性病害的识别与防治技术作者:来源:《吉林蔬菜》2017年第05期1.细菌性角斑病1.1症状:又称西瓜细菌叶斑病。

苗期、成株均可发病,侵害西瓜叶片、茎蔓及果实。

苗期染病,子叶上产生油浸状的斑点,圆形至不定形,有时沿维管束扩展,后形成多角形病斑。

真叶沿叶缘现黄褐色至黑褐色坏死干枯,造成瓜苗变褐枯死。

成株染病,叶片上初现水渍状略透明小黄点,几天后扩展成浅黄色病斑,边缘现黄绿色晕,斑中央变褐或呈黄白色至灰褐色,有时破裂穿孔。

高湿或叶面结露或叶缘吐水持续时间较长的瓜田,可见叶背溢出白色菌脓。

果实染病,初在果面上生油渍状黄绿色小点,后迅速变成红褐色至暗褐色近圆形坏死斑,四周黄绿色油渍状,随该病扩展终致病斑融合或凹陷龟裂成不规则形病疤,灰褐色。

保湿后病部可出现白色菌脓,是该病重要特征。

1.2传播途径和发病条件:病菌在西瓜种子内或随病残体遗留在土壤中越冬。

细菌可在种子上存活2年,种子发芽时,附着在种子上的病原细菌侵染西瓜的子叶和真叶。

土壤中的病菌通过灌溉水溅到近地面的叶片或瓜上,病菌侵入寄主后,经几天潜育,引起发病称之为初侵染,发病后病斑上的菌脓,又通过风雨、昆虫、农事操作等传播,通过瓜株上的气孔、水孔或伤口侵入体内,称做再侵染。

雨日多再侵染频繁,易引起该病流行,造成较大损失。

1.3防治方法:无病土育苗,与非瓜类作物实行2年以上轮作,加强田间管理,生长期及收获后清除病叶,及时深埋。

用药时可选粉尘法:喷撒10%乙滴粉尘剂或5%百菌清、10%脂铜粉尘剂,每667平方米1次1千克。

露地推广避雨栽培,开展预防性药剂防治,于发病前或蔓延开始期喷洒2%春雷霉素液剂500倍液或20%噻森铜悬浮剂300-500倍液、30%壬菌铜微乳剂400倍液、3%中生菌素可湿性粉剂800倍液、20%喹菌酮可湿性粉剂1000倍液、20%吗啉胍·乙铜可湿性粉剂600倍液、50%氯溴异氰尿酸可溶性粉剂1200倍液,667平方喷对好的药液60-75升,连防3-4次。

春雷霉素和农用硫酸链霉素对西瓜嫁接苗细菌性果斑病的防效黄金艳;李文信;何毅;覃斯华;李天艳;洪日新;樊学军【摘要】利用春雷霉素和农用硫酸链霉素2种杀菌剂对嫁接前西瓜接穗材料进行药效试验.结果表明,2种杀菌剂均可以降低西瓜嫁接苗细菌性果斑病发病率,而单一使用农用硫酸链霉素和春雷霉素进行处理以春雷霉素防治效果最好,可作为防治西瓜细菌性果斑病的首选药剂.试验中未用药的对照发病率均达到100%:各处理在不出现药害情况下,用400倍农用硫酸链霉素+400倍春雷霉素浸种,嫁接前以500倍农用硫酸链霉素+600倍春雷霉素喷淋防效较好,发病率分别为11.05%和8.39%:同前浸种催芽后再用2000倍农用硫酸链霉素+600倍春雷霉素嫁接前淋药效果最好,600倍和800倍春雷霉素于嫁接前淋药效果次之,发病率分别为3.67%、4.82%和5.38%,三者差异不大.因此在实际生产中,从节约成本考虑,可先用400倍农用硫酸链霉素+400倍春雷霉素浸种催芽,再用800倍春雷霉索于嫁接前淋药防治为好.【期刊名称】《中国瓜菜》【年(卷),期】2010(023)006【总页数】4页(P29-32)【关键词】西瓜嫁接苗;细菌性果斑病;春雷霉素;农用硫酸链霉素;防效【作者】黄金艳;李文信;何毅;覃斯华;李天艳;洪日新;樊学军【作者单位】广西壮族自治区农业科学院园艺研究所,南宁,530007;广西壮族自治区作物遗传改良生物技术重点开放实验室,南宁,5300071;广西壮族自治区农业科学院园艺研究所,南宁,530007;广西壮族自治区农业科学院园艺研究所,南宁,530007;广西壮族自治区农业科学院园艺研究所,南宁,530007;广西壮族自治区农业科学院园艺研究所,南宁,530007;广西壮族自治区农业科学院园艺研究所,南宁,530007;广西壮族自治区农业科学院园艺研究所,南宁,530007【正文语种】中文细菌性果斑病(简称BFB)是造成西瓜减产甚至大面积绝收的主要病害之一。

1、产品基本情况30%壬菌铜(日本原中文商品名优能芬)是70年代日本米泽化学工业株式会社研究、开发的新型有机铜杀菌剂。

西安近代农药科技股份有限公司于国内首家开发,独家登记生产。

目前生产规模为500t/a30%壬菌铜微乳剂。

该产品属广谱农用杀菌剂,对蔬菜、瓜类、果树、花卉等农作物的霜霉病、炭疽病、白粉病、软腐病、细菌性角斑病、疫病等均具有出色的防治效果。

同时对植物病毒也有一定的抑制作用,是一种新型杀菌、抗病毒农药。

中文名称:壬菌铜英文名称:cuppric nonyl phenols ulfona te化学名称:壬基酚磺酸铜分子式:C30H46O8S2Cu结构式:外观:深褐色液体,无可见悬浮物及沉淀。

密度:1.02~1.03g/cm32、功能特点及主要技术性能指标30%壬菌铜是苯环类有机铜杀菌剂,其特点是高效、广谱、低毒、低残留,它由二个基团结构组成杀菌,其作用机理为:壬基苯酚基团:在植物体内是高效的治疗剂,药剂在植株的孔纹导管中,使细菌受到严重损害,其细胞壁变薄继而瓦解,导致细菌的死亡,而在植株中的其他两种导管(螺纹导管和环导管)中的部分细菌受到药剂的影响,细菌并不分裂,病情暂被抑制住;铜离子基团:具有既杀真菌又有杀细菌的作用,药剂中的铜离子与病原菌细胞膜表面上的阳离子(H+,K+等)交换,导致病菌细胞膜上的蛋白质凝固杀死病菌;部分铜离子渗透进入病原菌细胞内,与某些酶结合,影响其活性,导致机能失调,病菌因而衰竭死亡。

抗病毒效应:通过诱导植物产生对病毒侵染与增殖的抗体来抑制病毒活性,防治效果达50%。

主要特点:对蔬菜、花卉、果树的病害有出色的效果,不会有污染、起斑疹等,药害微少;有渗透力而效果高。

主要技术性能指标有效成分含量:壬基苯酚磺酸铜≥30%PH值:4.0~7.0酸碱稳定性:在酸性介质中稳定乳液稳定性:按GB/T1603进行,上无浮油,下无沉淀,不分层。

打瓜炭疽病和细菌性果斑病的发生与防治技术作者:刘琼来源:《农村实用科技信息》2015年第12期摘要:本篇文章论述了无公害农产品打瓜炭疽病和细菌性果斑病防治原则、病害症状、侵染循环及防治等技术的要求。

关键词:打瓜;炭疽病;细菌性果斑病;防治原则1 防治原则全面贯彻执行“预防为主,综合防治”的植保方针;牢固树立公共植保、绿色植保的理念;坚持以农业防治、物理防治为主,化学防治为辅的绿色防治原则。

2 打瓜两种病害及防治2.1 炭疽病2.1.1 症状病原为半知菌亚门类炭疽菌。

主要危害打瓜的茎、叶和果实。

瓜苗受害,病苗叶边缘出现半圆形或圆形褐色病斑,幼茎病部黑褐色,并缢缩,瓜苗易死亡。

成株期叶片受害,呈黑色或紫黑有同心轮纹圆斑,干燥时易破裂,在潮湿环境下,病斑上溢出粉色粘稠物,严重时果实腐烂。

2.1.2 侵染循环病菌主要以菌丝体和拟菌核(未发育成的分生孢子盘)在病残株上或地里越冬,附着在种子表皮粘膜上的菌丝体也能越冬。

此外,病菌还能在温室、塑料大棚内的旧木料上营一定时期的腐生生活,保持其生活力。

越冬后,病菌在越冬器官上产生大量分生孢子,是田间发病的重要初侵染来源;潜伏在种子上的菌丝体,可以直接侵入子叶引起幼苗发病。

分生孢子在适宜的条件下,萌发产生附着器和侵入丝侵入寄主,并在当年形成的病斑上产生分生孢子盘及分生孢子,进行再次侵染。

分生孢子主要通过流水、雨水、甲虫和人畜活动进行传播。

摘瓜时瓜果表面常带有大量的分生孢子,在贮藏运输中病菌也能侵入发病。

2.1.3 农业防治选择抗病品种;与非瓜类作物实行3y以上轮作;实行平衡施肥;合理密植,及时排除积水,清除田间杂草。

2.1.4 物理防治用55℃温水浸种15min,冷却阴干播种。

2.1.5 药剂防治发病初期,用80%炭疽福美可湿性粉剂600倍液~800倍液,或用25%炭特灵可湿性粉剂500倍液~800倍液,有的可加适量的优质叶面肥,隔7d~10d防治1次,连续防治2次~3次。