中国现代哲学思潮

- 格式:doc

- 大小:31.00 KB

- 文档页数:8

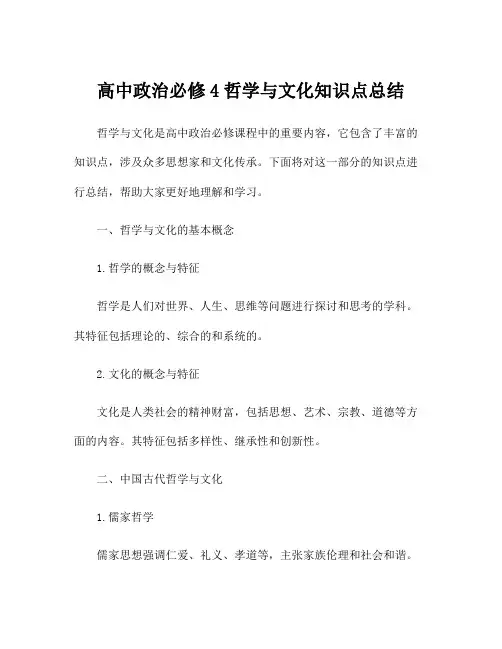

高中政治必修4哲学与文化知识点总结哲学与文化是高中政治必修课程中的重要内容,它包含了丰富的知识点,涉及众多思想家和文化传承。

下面将对这一部分的知识点进行总结,帮助大家更好地理解和学习。

一、哲学与文化的基本概念1.哲学的概念与特征哲学是人们对世界、人生、思维等问题进行探讨和思考的学科。

其特征包括理论的、综合的和系统的。

2.文化的概念与特征文化是人类社会的精神财富,包括思想、艺术、宗教、道德等方面的内容。

其特征包括多样性、继承性和创新性。

二、中国古代哲学与文化1.儒家哲学儒家思想强调仁爱、礼义、孝道等,主张家族伦理和社会和谐。

2.道家哲学道家思想注重自然之道,主张顺应自然、自我修养和遵循道德规范。

3.墨家哲学墨家思想强调兼爱、非攻、节俭等,主张实用主义和对社会公平的追求。

4.法家哲学法家思想强调法制、强权政治,主张严刑峻法、以法治国。

5.儒家文化传统以孔子、孟子为代表,儒家文化注重家族伦理、礼仪道德、仁义和传统礼仪。

6.道家文化传统以老子、庄子为代表,道家文化注重宇宙观念、宽容大度和顺应自然。

7.墨家文化传统以墨子为代表,墨家文化注重兼爱、非攻、宽容和实用主义。

8.法家文化传统以韩非、李斯为代表,法家文化注重法治、政治理论和实用主义。

三、中国现代哲学与文化1.中国现代哲学的特征中国现代哲学在接触西方哲学后,出现了新的学术思潮,特征包括启蒙、反叛和探索。

2.中国现代文化的特征中国现代文化在西方文化的影响下,出现了新的文化现象,特征包括多元、开放和创新。

四、世界哲学与文化1.古希腊哲学古希腊哲学是西方哲学的开端,代表人物有苏格拉底、柏拉图、亚里士多德等,其理念包括理性主义、实证主义和唯物主义。

2.印度哲学印度哲学包括吠陀哲学、佛教、耆那教等,其主要思想包括轮回转世、解脱和善恶报应。

3.中东哲学中东哲学包括伊斯兰哲学、犹太哲学等,其主要思想包括神学、伦理和宗教法规。

4.西方文化西方文化包括古希腊文化、罗马文化、基督教文化等,其主要特征包括宗教信仰、人文主义和法律制度。

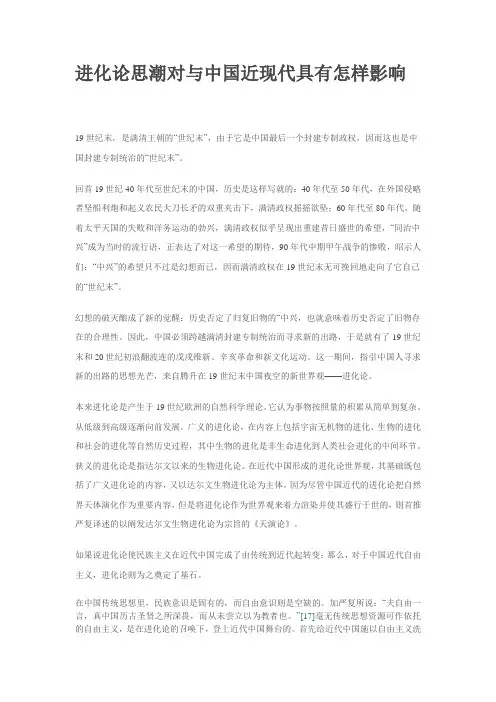

进化论思潮对与中国近现代具有怎样影响19世纪末,是满清王朝的“世纪末”,由于它是中国最后一个封建专制政权,因而这也是中国封建专制统治的“世纪末”。

回首19世纪40年代至世纪末的中国,历史是这样写就的:40年代至50年代,在外国侵略者坚船利炮和起义农民大刀长矛的双重夹击下,满清政权摇摇欲坠;60年代至80年代,随着太平天国的失败和洋务运动的勃兴,满清政权似乎呈现出重建昔日盛世的希望,“同治中兴”成为当时的流行语,正表达了对这一希望的期待,90年代中期甲午战争的惨败,昭示人们:“中兴”的希望只不过是幻想而已,因而满清政权在19世纪末无可挽回地走向了它自己的“世纪末”。

幻想的破灭酿成了新的觉醒:历史否定了归复旧物的“中兴,也就意味着历史否定了旧物存在的合理性。

因此,中国必须跨越满清封建专制统治而寻求新的出路,于是就有了19世纪末和20世纪初浪翻波连的戊戌维新、辛亥革命和新文化运动。

这一期间,指引中国人寻求新的出路的思想光芒,来自腾升在19世纪末中国夜空的新世界观——进化论。

本来进化论是产生于19世纪欧洲的自然科学理论。

它认为事物按照量的积累从简单到复杂、从低级到高级逐渐向前发展。

广义的进化论,在内容上包括宇宙无机物的进化、生物的进化和社会的进化等自然历史过程,其中生物的进化是非生命进化到人类社会进化的中间环节。

狭义的进化论是指达尔文以来的生物进化论。

在近代中国形成的进化论世界观,其基础既包括了广义进化论的内容,又以达尔文生物进化论为主体。

因为尽管中国近代的进化论把自然界天体演化作为重要内容,但是将进化论作为世界观来着力渲染并使其盛行于世的,则首推严复译述的以阐发达尔文生物进化论为宗旨的《天演论》。

如果说进化论使民族主义在近代中国完成了由传统到近代起转变;那么,对于中国近代自由主义,进化论则为之奠定了基石。

在中国传统思想里,民族意识是固有的,而自由意识则是空缺的。

加严复所说:“夫自由一言,真中国历古圣贤之所深畏,而从未尝立以为教者也。

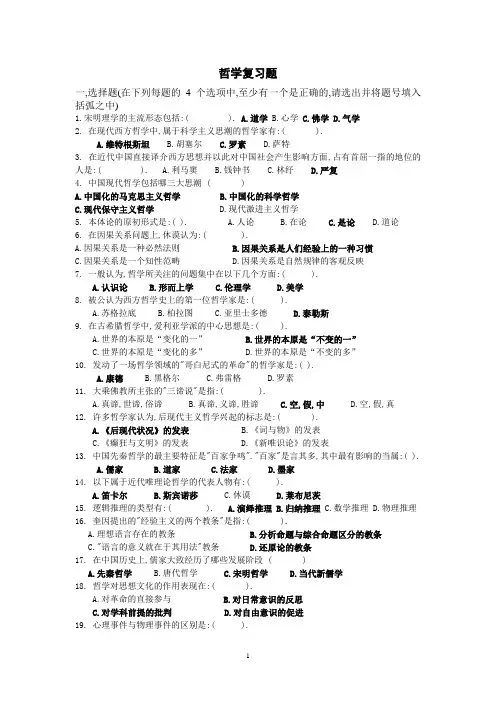

哲学复习题一,选择题(在下列每题的4个选项中,至少有一个是正确的,请选出并将题号填入括弧之中)1.宋明理学的主流形态包括:( ). A.道学B.心学C.佛学 D.气学2. 在现代西方哲学中,属于科学主义思潮的哲学家有:( ).A.维特根斯坦B.胡塞尔C.罗素D.萨特3. 在近代中国直接译介西方思想并以此对中国社会产生影响方面,占有首屈一指的地位的人是:( ). A.利马窦 B.钱钟书 C.林纾 D.严复4. 中国现代哲学包括哪三大思潮 ( )A.中国化的马克思主义哲学B.中国化的科学哲学C.现代保守主义哲学D.现代激进主义哲学5. 本体论的原初形式是:( ). A.人论 B.在论 C.是论 D.道论6. 在因果关系问题上,休谟认为:( ).A.因果关系是一种必然法则B.因果关系是人们经验上的一种习惯C.因果关系是一个知性范畴D.因果关系是自然规律的客观反映7. 一般认为,哲学所关注的问题集中在以下几个方面:( ).A.认识论B.形而上学C.伦理学D.美学8. 被公认为西方哲学史上的第一位哲学家是:( ).A.苏格拉底B.柏拉图C.亚里士多德D.泰勒斯9. 在古希腊哲学中,爱利亚学派的中心思想是:( ).A.世界的本原是“变化的一”B.世界的本原是“不变的一”C.世界的本原是“变化的多”D.世界的本原是“不变的多”10. 发动了一场哲学领域的"哥白尼式的革命"的哲学家是:( ).A.康德B.黑格尔C.弗雷格D.罗素11. 大乘佛教所主张的"三谛说"是指:( ).A.真谛,世谛,俗谛B.真谛,义谛,胜谛C.空,假,中D.空,假,真12. 许多哲学家认为,后现代主义哲学兴起的标志是:( ).A.《后现代状况》的发表B.《词与物》的发表C.《癫狂与文明》的发表D.《新唯识论》的发表13. 中国先秦哲学的最主要特征是"百家争鸣"."百家"是言其多,其中最有影响的当属:( ).A.儒家B.道家C.法家D.墨家14. 以下属于近代唯理论哲学的代表人物有:( ).A.笛卡尔B.斯宾诺莎C.休谟D.莱布尼茨15. 逻辑推理的类型有:( ). A.演绎推理 B.归纳推理 C.数学推理 D.物理推理16. 奎因提出的"经验主义的两个教条"是指:( ).A.理想语言存在的教条B.分析命题与综合命题区分的教条C."语言的意义就在于其用法"教条D.还原论的教条17. 在中国历史上,儒家大致经历了哪些发展阶段 ( )A.先秦哲学B.唐代哲学C.宋明哲学D.当代新儒学18. 哲学对思想文化的作用表现在:( ).A.对革命的直接参与B.对日常意识的反思C.对学科前提的批判D.对自由意识的促进19. 心理事件与物理事件的区别是:( ).A.心理事件无公开的可观察性,物理事件有公开的可观察性B.心理事件有空间上的位置,物理事件无空间上的位置C.心理事件有公开的可观察性,物理事件无公开的可观察性D.心理事件无空间上的位置,物理事件有空间上的位置20. 提出"我思故我在"的命题,被称为"近代经验论之父的哲学家是:( ).A.笛卡尔 B斯宾诺莎 C.休谟 D.洛克21. 经验实在论最具代表性的理论形态包括:( ).A.理性实有论B.常识实在论C.新实在论D.批判实在论22. 就对中国历史的实际影响来说,中国文化的主干包括:( ).A.儒家B.佛家C.道家D.墨家23. 功利主义通常被划分为两种基本的形式,即:( ).A.个人功利主义B.道德功利主义C.行为功利主义D.规则功利主义24. 在艺术定义上提出"家庭相似论"的哲学家是:( ).A.胡塞尔B.维特根斯坦C.罗素D.萨特25. 在西方哲学史上,第一次提出"是者"概念的哲学家是:( ).A.苏格拉底B.柏拉图C.亚里士多德D.巴门尼德26. 在传统认识论中,最为基本的认识路线有:( )A.观念论B.经验论C.唯理论D.批判论27. 在古希腊哲学中,伊奥尼亚学派的中心思想是:( ).A.世界的本原是"变化的一"B.世界的本原是"不变的一"C.世界的本原是"变化的多"D.世界的本原是"不变的多"28. 以下属于实用主义哲学的代表人物有:( ).A.杜威B.皮尔士C.詹姆士D.刘易斯29. 儒家认为,认识的方法和途径包括:( ).A."自诚明"B."自明诚"C."为道"D."为学"30. 以下属于后现代主义哲学的代表人物有:( ).A.利奥塔B.福柯C.德里达D.海德格尔二,辨析题(请辨别以下概念的异同,并简述理由)1. "是"与"应当" "是"与"应当"是伦理学中的重要概念.所谓"是",是指人们实际上做了什么;所谓"应当"是指人们应当做什么.显然,在人们实际做什么和他们应当做什么之间,也是在"是"和"应当"之间,并没有什么直接的或必然的联系.从这个描述性的"是"中,无论如何也推不出规范性的"应当"来.就此而言,在有关人的行为的是否道德的问题的判定上,重要的就不是看人们实际做了些什么,而是看人们究竟应当做些什么.2. "宇宙论"与"本体论"宇宙论(Cosmology)原指这样一类相互关联的研究,它们在某种意义上涉及整个世界.就其用途来说,宇宙论又可分为两类:属于哲学的和属于科学的.属于哲学的宇宙论又称"前本体论",在古希腊即自然哲学,在中国古代则指"本根论".本体论(Ontology)作为研究"一般存在者"(Being)的学问,经常被当作形而上学的同义语.根据对于什么是存在问题的不同回答,本体具有"是论","在论","道论"三种不同形态.在理论形态上,本体论是宇宙论的一种深化.3. "决定论"与"宿命论" 所谓决定论,意味着承认普遍的因果联系,承认世界上没有什么东西是可以免于被决定的.把决定论的观点推到极端,就成了宿命论.宿命论否定任何自由的存在,它把宇宙间发生的一切解释成某种神秘,迷信的力量预先决定的结果.4. ."必然真理"与"因果关系"一般认为,必然真理之所以是必然真理,就在于它们是通过逻辑的或数学的方式而获得的.而通过逻辑的或数学的方式获得的真理,是在任何可以设想的情况下都成立的真理,否则它就是不可能的.按照大多数现代哲学家的观点,有关因果关系的陈述则是一种条件叙述.归根到底,它不过是描述一种已观察到的自然界规律性即"习惯"而已.因果关系不但可以在逻辑上被证明是一种经验上的习惯,而且也可以在历史中找到它的概念上的起源.所以,如果说必然真理是具有某种绝对普遍性的东西的话,那么,因果关系却并非如此,它通常是和人类的经验习惯联系在一起的.5. "理解"与"认识" 理解和认识是两种截然不同的对待事物的方式."理解是在语言的逻辑界限这外进行思想,而认识是在语言的逻辑界限之内进行判断和推理;理解无需定义具有抽象同一性的概念,而认识则必须使概念保持抽象同一性;理解可以通过不断地循环往返加深理解,而在认识中,概念的循环定义和循环推理却被认为是没有意义的;最重要的是,理解可以通过内心体验和现象直观来领会事情本身,而认识只能通过外在经验和逻辑推理去掌握是者之是(本质之是)."如果说,对于"是",我们可以认识;那么,对于"在"我们虽然不能认识,但却是可以理解和领会的.6. "强决定论"与"弱决定论" 决定论就其基本的倾向看,可分为两种不同的形式:强决定论与弱决定论.所谓强决定论,就是主张自由与决定论的不相容性.按照这种观点,决定论排除一切形式的自由.所谓弱决定论,则是承认自由与决定论的相容性.它是一切哲学家在不愿放弃实际的自由,但又无法理解完全缺乏决定如何可能做到责任的需要和愿望的统一的情况下,尝试把实际的自由和责任与决定论统一起来的一种解释.如果说,强决定论在理论形态上与宿命论表现出一定程度的相似性,但两者却有着本质的区别的话;那么,弱决定论则在另外一个方向上表现得十分接近非决定论,但也同样不能归结为非决定论.7. "物理事件"与"心理事件"就"身心关系"而言,总是涉及到这么两个不同的方面:一个是物理的方面,或者叫"物理事件",它表现为是一个空间上的和时间上的过程;另一个是心理的方面,或者叫"心理事件",它表现为意识性的经验或体验.有公开的可观察性和没有公开的可观察性,是物理事件和心理事件之间的第一主要区别;心理事件之区别于物理事件的另外一个特点,是心理的东西不像物理的东西那样,能明确地测定它的空间位置.8. "为道"与"为学"老子将人的认知活动区分为两种:"为道"与"为学"."为学"是指平常的认知方式,它的认识对象是现象界的一切事物."为道"和"为学"不同.它不是积累知识,而是减少知识,即减少一切主观的认知成分和情感因素,使主体主动地融于宇宙之中,与大道化为一体.在两者的关系上,总的说来,老子是主张用"为道"的方式来指导"为学",而"为学"的最终目的是服务于"为道".9. "自诚明"与"自明诚"这两种观点指的都是儒家哲学的认识论路线.《中庸》说:"自诚明,谓之性;自明诚,谓之教.诚则明矣,明则诚矣."在这里,所谓"诚"是指由尽性之学得到的道德,所谓"明"是指由穷理之学所得到的知识."自诚明"是说,首先从道德入手可以进一步通向知识;"自明诚"是说,首先从知识入手可以进一步通向道德.就最后的结果来说,"诚则明矣,明则诚矣",此二者可以殊途而同归.三,简答题(请结合教材和自己的体会,简要回答以下问题)1. 科学主义思潮和人本主义思潮的特点或区别是什么在科学主义思潮看来,哲学要想切实得到发展,就必须用实证科学(包括数学和各种自然科学)的理论和方法来改造哲学,也就是说,通过对科学方法的研究才能真正达到"科学的哲学".在这个意义上,科学主义思潮的各个主要流派的哲学家,诸如,逻辑实证(经验)主义,语言分析哲学,批判理性,逻辑实用主义,科学实在论等,大都倾向于把哲学归结为认识论(知识论)和方法论的研究,进而把哲学归结为对语言的逻辑分析.从总的方面来看,批判,改造传统理性,树立和发扬现代理性,是科学主义思潮最重要的特征.与科学主义思潮发展的相对集中相比,现代人本主义思潮继承了文艺复兴以来所倡导的人本主义或"人道主义"思想,把人以及人的发展,完善,尊严,自由,创造等对人有重要意义的各个方面的问题,放在哲学乃至整个文明的中心地位.它们普遍认为,无论现代科学技术如何发达,都不可能消除以反思人的存在为基本宗旨的哲学的价值.它强调,现代哲学的任务就在于通过对科学或理性的反思,来探讨"人的存在","人的价值",人性,人道主义及其"异化"等问题.2. 理想语言学派和日常语言学派有何异同理想语言学派强调,所谓语言分析实际就是逻辑分析.他们普遍认为,通过分析不难看出,日常语言是很不完善的.要彻底消除哲学研究的这个隐忧,就必须以现代逻辑为基础建立理想的人工语言,从而一劳永逸地解决问题.如果说理想语言学派试图通过改造语言来实现其"语言批判"的任务的话,日常语言学派则是希望通过"更好地理解和使用我们的日常语言"来达到"语言批判"的根本目的.日常语言学派哲学家认为,语言的丰富性,深刻性是社会现实生活所赋予的,这表明日常生活本身就蕴涵着真理.可见,日常语言应该受到重视,这是对绝大多数普通人意见的尊重.3. 后现代主义哲学与现代主义哲学的关系是什么在某种意义上,后现代主义哲学主要是作为所谓"现代性哲学"的对立面而出现的.后现代主义哲学认为,肇始于笛卡尔的"我思故我在"的所谓"现代性哲学",普遍具有"对基础,权威,统一的迷恋","视主体性为基础和中心","坚持一种抽象的事物观"等特点.而这一切都是应当受到彻底质疑的.因此,后现代主义哲学,通常采取以"否定性,非中心,不确定性,非连续性和多元化等"为基本特征的后现代思维方式,坚决反对"现代性哲学"主—客对立的思维模式,反对基础主义,本质主义,理性主义和道德理想主义,反对主体主义和人类中心主义,等等.4. "是论"的意义是什么从"是"的角度来研究"being",就形成了本体论中的"是论"."是论"是本体论的原初形式和传统形式,也是本体论之为本体论的最重要,最核心的内容;逻辑必然性是"是论"所演绎的哲学原理体系的真理性的依据,以"求是"为终极目标的概念论哲学,代表了西方上的一个悠久的传统;在西方人看来,所谓"求真"在某种意义上就是"求是".5. 在论"的意义是什么从"在"的角度来研究"being",就形成了本体论中的"在论"."在论"是20世纪现代西方哲学赋予本体论的新的形式.从"在"的角度来理解"存在"(Being),也就是主张"返回到事物本身";由"在论"来看,"在者之在"乃是经验性知识的范导和内在推动力量;以"在者之在"超越"是者之是",就是回归真理和心灵的精神家园.6. "道论"的意义是什么从"无"的角度来研究存在问题,就形成了本体论中的"道论".(1)它拒绝所谓的绝对存在而只承认现实世界的存在,因而认为世间的一切存在物都是平等的,这样一种"生态哲学"是有利于世界的可持续发展的;(2)它主张"有生于无",因而养成了中国人处世为人的达观性格和逍遥山水的心态;(3)它主张"一切皆变",因而无论道家还是佛家的哲学思想都贯穿了辩证法思维,等等.但道论过分强调存在的非存在特性,也形成了中国文化缺乏科学意识和避世主义,个人滑头主义的倾向.7. 什么是非结果论它包括哪几种理论形式其主要内容是什么所谓非结果论是指,一种行为的道德与否取决于事实,而不是结果.换句话说,行为的道德性就远不是单纯从结果的方面就能讲清楚的,道德必须被置于一个比结果高得多的层面来理解.这就意味着,非结果论把道德看作是一种先天的,绝对的东西,即一种不受任何经验性结果影响的,与人的欲望或功利无关的,预先规定着人的行为的一般规则.一般认为,宗教的"圣谕论"与康德的"义务论",是这方面的两种最重要的代表性理论.前者是指这样一种伦理学理论,即它强调,无论什么时候,在什么情况下,一个人只应当做那些符合上帝旨意的事;后者则把道德内置于人的理性观念,把道德看作是由理性的意志决定的,出于人的自觉的一种善的行为,即是不计功利,不讲结果的,纯粹由一种义务感或说是动机决定的善的行为.8. 请谈谈在美学上"客观论"和"主观论"的主要区别.在关于美的性质的论述上,所谓客观论是指这样一种观点,即它相信,从根本上说,事物的美是由客体自身的属性决定的,是一种与主体意识无关的东西.与客观论对立的另外一种见解是主观论,它坚持,美从根本上说是一个主观的而不是客观的概念,美不是起源于事物的属性而是起源于人的心灵.如果说,审美客观论在历史上是与理性主义联系在一起的话,那么,审美主观论的理论基础就主要是得之于历史上的经验主义.自休谟以来,伴随着经验主义越来越在西方哲学中占据统治地位,审美主观论也越来越在美学家中流行.9. 试述道家认识论的内容(1)在"为道"与"为学"两种认知路径中,道家更强调前者.(2)为了"体道",道家提出了"坐忘"与"心斋"两种神秘主义认知方式.(3)在认识的性质和局限上,提出从"生有涯知无涯"到"言不尽意",主张超越语言和认识的界限,直抵宇宙大道的本身.四、分析题(根据以下提供的材料,结合教材的相关内容,就所提问题进行分析。

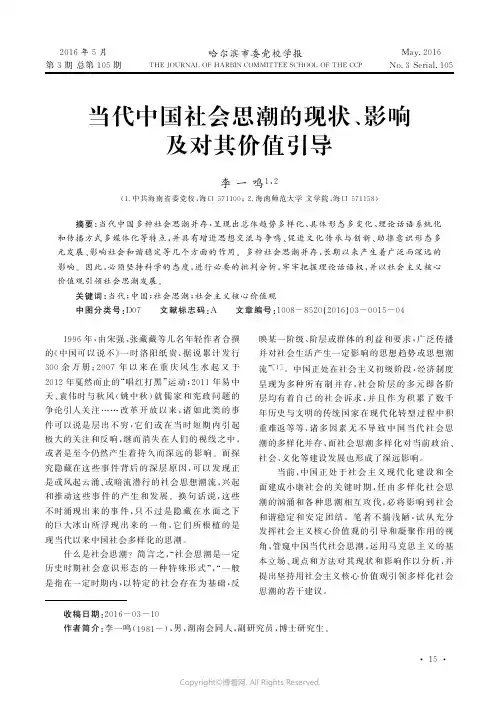

2016年5月第3期总第105期哈尔滨市委党校学报T H EJ O U R N A LO FH A R B I NC O MM I T T E ES C H O O LO FT H EC C PM a y.2016N o .3S e r i a l .105当代中国社会思潮的现状暍影响及对其价值引导李一鸣1,2(1.中共海南省委党校,海口571100;2.海南师范大学文学院,海口571158) 摘要:当代中国多种社会思潮并存,呈现出总体趋势多样化、具体形态多变化、理论话语系统化和传播方式多媒体化等特点,并具有增进思想交流与争鸣、促进文化传承与创新、助推意识形态多元发展、影响社会和谐稳定等几个方面的作用。

多种社会思潮并存,长期以来产生着广泛而深远的影响。

因此,必须坚持科学的态度,进行必要的批判分析,牢牢把握理论话语权,并以社会主义核心价值观引领社会思潮发展。

关键词:当代;中国;社会思潮;社会主义核心价值观中图分类号:D 07 文献标志码:A 文章编号:1008-8520(2016)03-0015-04收稿日期:2016-03-10 作者简介:李一鸣(1981-),男,湖南会同人,副研究员,博士研究生。

1996年,由宋强、张藏藏等几名年轻作者合撰的《中国可以说不》一时洛阳纸贵,据说累计发行300余万册;2007年以来在重庆风生水起又于2012年戛然而止的“唱红打黑”运动;2011年易中天、袁伟时与秋风(姚中秋)就儒家和宪政问题的争论引人关注……改革开放以来,诸如此类的事件可以说是层出不穷,它们或在当时短期内引起极大的关注和反响,继而消失在人们的视线之中,或者是至今仍然产生着持久而深远的影响。

而探究隐藏在这些事件背后的深层原因,可以发现正是或风起云涌、或暗流潜行的社会思想潮流,兴起和推动这些事件的产生和发展。

换句话说,这些不时涌现出来的事件,只不过是隐藏在水面之下的巨大冰山所浮现出来的一角,它们所根植的是现当代以来中国社会多样化的思潮。

近现代哲学的历史背景与发展趋势近现代哲学是指从17世纪末开始,到20世纪初的一段时间内的哲学发展。

它涉及了众多哲学思潮的兴起与演变,被认为是人类思想史上的重要阶段。

本文将介绍近现代哲学的历史背景,并探讨其发展趋势。

一、历史背景1. 文艺复兴与启蒙运动近现代哲学的历史背景可以追溯到文艺复兴时期。

文艺复兴运动从14世纪开始在欧洲兴起,强调人文主义、对古典文化的重新追求以及对自然界的观察和研究。

这使得人们对人类个体的地位和自由意志的重要性产生了新的思考,为近代哲学的发展奠定了基础。

启蒙运动是近现代哲学的另一个重要背景。

18世纪的启蒙运动主张理性的重要性,强调个体的自由与平等,对传统的权威和迷信进行批判。

启蒙运动对于近现代哲学的诸多思想流派的形成产生了深远的影响。

2. 科学革命与唯物主义兴起科学革命的发展也对近现代哲学产生了重要影响。

17世纪的科学大革命推动了实证主义的兴起,强调通过观察和实验来获取真知。

科学方法的崛起使得人们对于世界的认识发生了巨大的变革,也促进了哲学的发展。

唯物主义是近现代哲学中的一支重要思潮,强调物质的存在和运动是世界的基本原素。

唯物主义与科学革命的发展密不可分,揭示了物质基础对于人类世界的影响,为现代哲学的崛起提供了理论支持。

二、发展趋势1. 增长的科学技术近现代哲学的一个明显趋势就是与科学技术的日益发展相结合。

科学技术的进步不仅改变着人们的生活,也对哲学提出了新的问题。

例如,科学的发展使得人们对伦理道德、人类存在意义等问题提出了更加复杂的思考。

2. 非西方哲学的兴起近现代哲学的发展也展示出了非西方哲学思潮的兴起。

非洲哲学、亚洲哲学等非西方哲学在近现代开始吸引越来越多的学者关注,并在世界范围内发挥重要作用。

这种兴起的非西方哲学为世界哲学研究提供了新的视角和参照系。

3. 语言哲学的兴起近现代哲学中语言哲学的兴起也是一个重要趋势。

20世纪初的维也纳学派以及随后的分析哲学运动,将哲学的焦点放在语言和逻辑上。

Main Schools of Chinese Modern Philosophy and their Theoretical Characteristics 作者: 李军

作者机构: 山东社会科学院儒学所,250002

出版物刊名: 中共济南市委党校学报

页码: 10-13页

主题词: 中国现代哲学 流派 特点

摘要:辛亥革命以后,特别是到了五四新文化运动时期,中国近代以来的哲学文化思潮流派发生了显著变化,逐渐形成了自由主义的西化派、内部仍可分为不同派别的保守主义派和马克思主义哲学派.这三个流派的形成,一是受西方哲学的影响,二是具有鲜明的民族主义背景.这三大派别之间的互动,制约着中国现代哲学史的性质和发展趋势,成为这一时期哲学发展的主线.这一自近代以来中国社会思潮中始终如一的主体,左右着中国人民的思考和行动,最终形成了中国现代史上一系列波澜壮阔的反帝反封建的民主主义和民族主义革命运动.。

现象学后现代哲学现象学后现代哲学是一种以意义分离哲学、反客观主义的实践性哲学、协商性的哲学以及新兴的宗教哲学等思想形式为基础的哲学思潮形式。

融合这些思想的思想体系由几代哲学家们争辩出来,旨在突破以往哲学思想的分裂,引领人们走向更统一自由的,思想上高度协调的状态和环境。

因此,现象学后现代哲学把自由和自由思考作为一种价值,以此作为思想发展的基石。

一、反客观主义的实践性哲学:反客观主义实践性哲学们在思想上主张,什么都不可客观的,即一切的真理都是人们的主观看法和经验,是个体的行动本质而不是客观实体。

它主张推翻绝对真理,舍弃旧的知识体系,套用非绝对的思考方式来领导行动,即实践驱动的哲学思想。

二、意义分离哲学:意义分离哲学们强调以研究语义为主,认为介绍人们理解世界、定义及重新解释概念等均须通过语义活动,而并非以客观事实为主证明。

其基础理念是,真理应该是意义而非现实,个体的经验的感觉也不能够替代个体的概念。

三、协商性的哲学:协商性的哲学们主要认为,一种理解是可以经由社会的讨论、函商,或某种协商性形式而产生出来,从而形成一种概念上的意义,它不在个体意识而是超出个体意识之外的社会协商规律。

四、新兴的宗教哲学:新兴的宗教哲学们认为,宗教有一种内在的意义,它可以帮助人们对自身、自然及非自然世界有所理解、和处理。

他们认为宗教不但可以提供某种特定的价值观,还可以提供人们与自然与非自然的实践方式去理解世界,来达到智慧和拯救的功能。

综上所述,现象学后现代哲学主要依据反客观主义的实践性哲学、意义分离哲学、协商性的哲学以及新兴的宗教哲学等思想体系,来探索自然界、社会、文化和宗教等多元化维度,一种在这些多元思想里形成超越原有哲学思想的宏观与理解,以及自由和自由思考,来推动哲学思想发展的思潮形式。

这种新式哲学追求协商与同和,重新审视经典哲学思想,求真认识,渐入奥秘,极力追求自由与自主,成为一种有潜力的超越现代模式的统一解释力。

略论近代中国无政府主义思潮摘要近代新文化运动为各种思想的自由传播提供了机会,无政府主义思潮就是其中重要的思潮之一。

中国无政府主义基本主张主要是:第一,反对强权和专制统治,对私有制度极端仇视,幻想保持小农经济时代的生产方式和社会结构。

第二,强调“互助”是人的天性,合群是人的本能,主张人与人的自由联合。

第三,中国的无政府主义的最大贡献也许在于提出了不断进行社会革命的主张。

无政府主义的主张归根结底是乌托邦式的社会理想,它注定是一棵不结果实的花。

关键词:无政府主义、互助目录1.无政府主义思想 (3)2.中国的无政府主义思潮 (3)2-1.中国无政府主义思潮的发展轨迹 (3)2-2.中国无政府主义思潮的基本主张 (5)3.无政府主义在中国的没落 (7)3-1.马克思主义者的强烈批判 (7)3-2.脱离中国革命的很本任务 (8)3-3.团体的分化瓦解 (8)总结 (9)参考文献 (9)1.无政府主义思想无政府主义是一政治哲学思想,包含了众多哲学体系和社会运动实践,它的基本立场是反对包括政府在内的一切统治和权威,提倡个体之间的自助关系,关注个体的自由和平等;它的政治诉求是消除政府以及社会上或经济上的任何独裁统治关系。

无政府主义思潮兴起于第一次产业革命的时期的欧洲,当时,机器大工业生产使生产力获得了释放,社会财富迅速增加,与此同时,社会两极化趋势日益明显。

城市小资产阶级日益沦为雇佣者赚钱的工具,生存空间受到挤压,政治上被边缘化。

他们对现存政权强烈不满,仇视私有制度和强权,追求社会公正,和平等。

这使当时社会中纷纷出现一些无政府主义者。

早期无政府主义者仇视一切组织、制度、国家和政权,认为国家纯粹是人类愚昧的虚构的产物,最理想的社会制度是以个人领有为基础的互助制。

以后的一些无政府主义思想家都也认为互助是人类的本能,主张以没有权利支配的各个团体的自由联合代替国家政权,以共产代替私有,强调个人的无限自由,反对任何形式的约束,主张通过恐怖行动,以绝对平均主义实现社会公正与平等。

社会思潮名词解释社会思潮,指一定历史时期内一部分人所持有的对待和处理社会事物的态度。

包括社会心理、社会意识、社会情绪、社会思想等。

不同的社会思潮,往往有不同的观点和见解,它们在社会生活中产生了重大影响。

马克思主义哲学思潮就是以马克思主义哲学为指导的,具有明显的阶级性和时代特征的社会思潮。

马克思主义哲学思潮是当今中国最具影响力的哲学思潮,是在当代中国发展的先进的哲学思潮。

马克思主义哲学从诞生起就开始了自身的历史发展,这个过程经历了从“十月革命一声炮响”到“马克思主义哲学中国化”的过程,当前我们所要做的是继续完成马克思主义哲学的中国化,使其更加适应中国现实发展的需要,走向未来。

中国共产党领导下的中国哲学社会科学研究就是建立在马克思主义哲学基础之上的。

中国社会学思潮随着改革开放而逐渐形成并壮大。

邓小平把马克思主义与中国实际相结合,第一次提出“建设有中国特色的社会主义”命题,标志着邓小平理论的形成。

江泽民进一步发展了邓小平理论,提出了“三个代表”的重要思想。

马克思主义哲学传入中国后,经过中国共产党的努力和推动,发展成为具有中国特色的社会主义理论体系。

中国共产党带领中国哲学社会科学研究探索和回答新世纪中国发展的理论问题。

目前中国社会学正处于“整体创新阶段”,通过中国社会学这一社会科学的最高理论形式,承担起对社会的科学认识与科学预测任务,这对提高中国哲学社会科学研究水平具有重要意义。

邓小平理论是当代中国的马克思主义,是马克思主义在中国发展的新阶段。

邓小平理论的创立和形成,揭开了我国改革开放的序幕,是当代中国最具影响力的社会思潮之一。

中国现代史上第一个新民主主义革命理论是毛泽东思想,它是毛泽东根据马克思列宁主义基本原理,把中国长期革命实践中的一系列独创性经验作了理论概括,形成的适合中国情况的关于中国新民主主义革命的科学理论。

马克思主义哲学传入中国后,经过中国共产党的努力和推动,发展成为具有中国特色的社会主义理论体系。

大我的消解——现代中国个人主义思潮的变迁许纪霖现代性的重要标志之一是个人的兴起与个人主义的出现。

改革开放30年来,当代中国的社会文化发生了巨大的变迁,毛泽东时代的集体主义精神与集体主义社会全面解体,自我意识、个人权利的观念空前高涨,一个个人主义的社会已经来临。

不过,在当代中国的个人主义之中,占主流的似乎不是我们所期望的那种具有道德自主性的、权利与责任平衡的individualism,而是一种中国传统意义上杨朱式的唯我主义(Egoism)。

这种唯我式的个人主义,以自我为中心,以物欲为目标,放弃公共责任,是一种自利性的人生观念和人生态度。

关于这种唯我式的个人主义,阎云翔在他的研究著作《私人生活的变革:一个中国村庄里的爱情、家庭与亲密关系》之中有非常精彩的分析。

他通过对黑龙江一个村庄的人类学研究,将世俗社会中涌现出来的个人,称之为“自我中心的无公德的个人”。

1 我在《世俗时代的中国人精神生活》一文之中,也对这种唯我式的个人主义,特别是与近30年来社会世俗化变迁之间的关系,作了初步的讨论。

2作为对这一问题的进一步研究,本文的重点不是讨论这种唯我式的个人在当代中国的具体表现。

而是通过思想史的途径,探讨这种唯我式的个人主义如何从中国思想史中演变而来?古代中国留下了什么样的思想传统?在晚清和五四近代的个人主义如何发酵,并为唯我式个人的出现提供了历史契机?本文的基本观点是:无论在古代还是近代中国,都有一种小我与大我的二元观念,在中国思想史中,虽然大我的内涵多有变迁,但一直将小我(个人)的价值放在大我的意义框架之中加以理解。

不过,从近代到当代,随着大我的嬗变、异化和逐步解体,最终小我(个人)失去了大我的规约,变异为唯我式的个人主义。

一,古代中国有关个人的思想传统中国古代并非一个个人主义的社会,而是儒家传统所主导的社群主义社会。

中国古代的社群主义,是一种伦理本位的关系主义。

梁漱溟在《中国文化要义》中指出:中国文化既不是个人本位,也非群体本位,而是将重点放在人际关系上,以伦理或关系为本位。

哲学高考知识点大纲一、哲学的起源与发展1. 哲学的定义与特点2. 古希腊哲学的起源3. 哲学的早期流派及代表人物二、西方哲学思潮1. 古希腊哲学思想的发展及影响2. 中世纪哲学与宗教思想的融合3. 文艺复兴时期的哲学思潮4. 启蒙运动及其对哲学的影响5. 唯物主义与唯心主义的辩证关系6. 实用主义与经验主义的思想传统三、中国哲学思想1. 先秦思想的主要流派2. 儒家思想的核心理念与价值观3. 道家思想的核心观念与修炼方法4. 墨家、法家与兵家的思想特点5. 唐宋理学与理性主义的发展6. 新儒家与现代哲学思潮的结合四、现代西方哲学思想1. 德国唯心主义哲学的代表人物与观点2. 英国分析哲学的兴起与发展3. 法国存在主义哲学的影响与思想内涵4. 康德哲学及其对现代哲学的影响5. 马克思主义哲学的形成与发展五、社会与政治哲学1. 国家与政府的本质与职能2. 自由主义与社会主义的政治思想3. 人权理念与社会公正的追求4. 民主与法治的关系与发展5. 国际关系与全球化的哲学反思六、伦理哲学与价值观1. 伦理道德的基本原则与规范2. 伦理经典理论的对比与研究3. 道德心理学与伦理决策的关系4. 个体与社会的道德责任与义务5. 文化多样性与伦理价值的认知七、认识论与形而上学1. 知识的获取与真理的判断2. 观念与实在的关系与辨析3. 唯理主义与唯物主义的认识论4. 变革与历史进程的形而上学思考5. 科学与宗教的世界观差异八、美学与美的思考1. 美的定义与审美感受2. 艺术与美学的关系与内涵3. 文学、音乐与绘画的审美价值4. 美与真实的关系与争议5. 美学理论与审美体验的发展九、心灵哲学与意识问题1. 心灵的本质与自我意识的形成2. 心理学与神经科学的解析3. 意识与身心关系的哲学思考4. 睡眠、梦境与意识的解读5. 自由意志与决定论的辩证以上是哲学高考知识点大纲的主要内容。

通过对哲学的起源与发展、西方哲学思潮、中国哲学思想、现代西方哲学思想、社会与政治哲学、伦理哲学与价值观、认识论与形而上学、美学与美的思考、心灵哲学与意识问题的系统探讨与介绍,有助于读者对哲学相关的知识点有个全面的了解与把握。

解构主义和后现代哲学的思潮近代哲学领域出现了两股引人注目的思潮——解构主义和后现代哲学。

这两者都对传统哲学和知识观提出了质疑,并试图以全新的视角来重新审视人类思维和存在的本质。

本文将对解构主义和后现代哲学进行探究,揭示它们对思维方式、知识观和现实理解的深远意义。

一、解构主义1. 解构主义思潮的起源解构主义自从20世纪60年代开始,逐渐在哲学和文化领域引起关注。

法国哲学家德里达是解构主义的主要代表人物,他的作品《语言的魔力》等具有重要影响力。

解构主义具有对抗传统哲学观念的倾向,主张透过对话语结构的拆解和分析,显现出其他观点和意义的存在。

2. 解构主义的核心思想解构主义认为语言和意义的关系并非固定而可靠的,而是充满争议和多义性的。

它挑战了二元对立、中心主义和认可性等传统哲学观念。

解构主义强调在语言中存在着内部冲突,而这种冲突使得意义无法被固定下来,进而推翻了固有结构和权威。

3. 解构主义在文化领域的应用解构主义对文化领域的影响不容忽视。

在文学、艺术和建筑等领域,解构主义通过突破传统的规则和约束,试图打破观念框架的束缚,为新的思考方式和创作形式提供了空间。

例如,解构主义在建筑领域的应用以其复杂、抽象的结构和反常规的设计而闻名。

二、后现代哲学1. 后现代哲学的兴起后现代哲学是在20世纪70年代兴起的,反映了对现代主义的批判和怀疑。

它强调认知的相对性和真理的多样性,并试图摆脱所有意识形态和价值观的束缚。

2. 后现代主义的基本观点后现代哲学主张思维的自由和多样性,在对真理和现实的理解上抱持怀疑的态度。

它挑战了统一的大故事,认为个体和群体在思维和经验中都是多元的。

后现代主义也在一定程度上影响了社会科学和人文学科的研究方法,倡导纳入边缘群体的观点和经验,以实现更全面和公平的研究。

3. 后现代哲学对现实的影响后现代哲学的思潮可以在社会、文化和艺术等领域中被观察到。

在社会方面,后现代主义的出现使得人们开始重新思考权利、身份和社会关系。

模拟试题1一、填空题1.(先秦哲学)是中国哲学的发源地。

2.(道德)是构成伦理学的重要基石和主要内容。

3.人的认识是一个辩证的发展过程,包括(感性认识)和理性认识两个阶段。

4.(概念)是反映对象本质属性的思维形式。

5.哲学方法论为人们的科学认识提供(创新手段)。

6.哲学对思想文化的作用,表现为对思想文化的前提性问题的批判性讨论,即(哲学的反思性)。

7.老子认为,(道)是产生世界万物的本原。

8.孔子在提出学与思并重的同时,又提出(学与习的关系)。

9(王充)在反对天人感应的唯物主义自然观基础上,建立了唯物主义认识论。

10.魏晋玄学讨论问题是(名教与自然的关系)问题。

11.理学是在(北宋中期)产生形成,在明代发展起来的一种儒学的新的历史形态。

12.宋明理学是以(伦理道德)为核心内容。

13.英国是以唯物主义为主流的,着重认识论的研究,以(唯物主义经验)为主要特点。

14.宇宙论有两种形态,属于哲学的和(属于科学)的。

15.(对立统一规律)是宇宙最根本的规律。

16.(科学)就是建立在关于世界万物因果联系的普遍性信念之上的。

17.(认识论)是关于人类认识的发生和发展问题的理论。

18.(经验)是知识的唯一根据或者来源。

19.(斯宾诺莎)建立自己的唯物主义一元论哲学。

20.现代功利主义分为许多学派,其中影响较大的是(行动功利主义)和规则功利主义。

二、多选题1.宋明理学的主流形态包括:(ACD)。

A.道学B.心学C.佛学D.气学2.以下属于近代经验论哲学的代表人物有:(ACD)。

A.培根B.笛卡尔C.洛克D.休谟3.从属于“非结果论”范畴的最重要的代表性理论有:(CD)。

A、个人主义B.功利主义C.圣谕论D.义务论4.哲学对思想文化的作用表现在:(BCD)。

A.对革命的直接参与B.对日常意识的反思C.对学科前提的批判D.对自由意识的促进5.心理事件与物理事件的区别是:(AD)。

A.心理事件无公开的可观察性,物理事件有公开的可观察性B.心理事件有空间上的位置,物理事件无空间上的位置C.心理事件有公开的可观察性,物理事件无公开的可观察性D.心理事件无空间上的位置,物理事件有空间上的位置6.经验的主要形式有:(ABC)。

马克思哲学的当代阐释——“回到马克思”的原初理论语境摘要:马克思哲学是现代思想史上重要的理论体系之一,影响深远。

本论文旨在探讨当代马克思哲学的阐释,尤其是回到马克思的原初理论语境。

基于对马克思主义基本概念、思想体系的深入理解,我们试图建构一个现代的马克思主义哲学体系,以丰富当代哲学的思想研究,促进中国当代社会主义建设进程的不断深化。

关键词:马克思哲学,当代阐释,原初理论语境,社会主义建设Abstract:Marxist philosophy is one of the important theoretical systems in modern intellectual history, and its influence is far-reaching. This paper aims to explore the contemporary interpretation of Marxist philosophy, especially the original theoretical context of returning to Marx. Based on a deep understanding of Marxist basic concepts and ideological system, we try to construct a modern Marxist philosophical system to enrich the research on contemporary philosophy and promote the continuous deepening of socialist construction in contemporary China.Keywords: Marxist philosophy, contemporary interpretation, original theoretical context, socialist construction第一部分:马克思哲学的基本概念马克思哲学是以卡尔·马克思和弗里德里希·恩格斯为代表的现代哲学思潮。

中国哲学史的发展过程是同中国社会的发展阶段相适应的,而中国哲学史的基本特点是由中国社会的特点决定的。

一、中国哲学史的发展过程同中国社会历史发展的阶段相适应的中国哲学史,在学术传统上经历了先秦诸子学、两汉经学、魏晋玄学、隋唐佛学、宋明理学、清代朴(实)学、近代新学和现代马克思主义哲学等主要的发展阶段。

中国哲学,最初是从原始宗教中逐渐分化出来的。

早在原始社会(距今约170万年~公元前2100年)就已经孕育着哲学的胚芽。

原始人在自己的劳动中了解自然界,有了唯物论萌芽的基础。

主要体现在阴阳五行的观念上。

远在公元前1000余年,在农业和畜牧业发展的基础上,人们有了现在、过去、未来的时间观念,称当今为今,过去的日子为昔,旬内之某日为翌,次旬之某日为来。

同时为了区分土地,进行商业交通和军事征伐,人们也有了东、西、南、北、中五方的空间观念。

在生产发展基础上,人们除了时空观念外,还产生了原始的阴阳五行观念。

阴阳观念记载于《周易》。

人们长期观察天地、风雷、水火、山泽等自然现象和人类自身的生殖现象,于是概括出天与地、雷与风、水与火、山与泽的对立。

再观察鸟兽,有牝有牡;观察草木,有雄有雌;观察人类,有男有女。

所以就把阴(一一)阳(——)的对立看作宇宙间普遍的根本的对立。

五行观念记载于《尚书周书洪范》。

所谓五行:一日水,二日火.三日木,四日金,五日土。

这些反映人们对衣食住行所必需的五种物质资料及其性能的认识,具有唯物论的因素。

可以说,阴阳五行观念,是中国原始的朴素的唯物论和辩证法的胚芽。

但是,由于生产力的低下和知识的贫乏,在自然灾害面前显得无能为力,便产生了原始宗教观念,如对天、地、日、月、风、雨、山、水、鸟、兽等的多种崇拜和对祖先神的崇拜,有了哲学思想的萌芽。

然而,哲学作为对整个宇宙认识的系统化和理论化的学说,作为一种比较完整的通过文字记载的世界观,只能产生在奴隶社会。

在早期的奴隶国家——殷商(约公元前1562年),有了文字典籍《尚书》。

中国现代哲学思潮 黄玉顺

20世纪已成过去,此时对其间所发生的“哲学”事件及其意义进行一番回顾审视是必要的,这将有助于我们“中国哲学”的未来开展。本文试对中国现代哲学思潮作一个客观的描述和简单的勾勒,这或许可以对我们把握中国哲学的未来走向具有一定意义。

中国现代哲学并不是孤立的现象,它既有中国传统哲学的背景,又有世界范围内尤其是西方哲学的背景。在中国历史上,哲学曾发生过两次历史性的大转型:一次是从上古宗法封建社会到中古专制郡县社会的转型,中国哲学从先秦“子学”形态转变为汉代“经学”形态;[1]另一次则是从专制社会到宪政社会的转型,中国哲学从“理学”形态转变为“科学”形态。[2]在第二次大转型中,洋务派、维新派及后来民主革命派的哲学思想,是中国哲学的最初的现代化转换尝试。但真正意义上的“中国现代哲学”产生于新文化运动,其间的激烈思想斗争无疑蕴涵着丰富的哲学意义。

发端于新文化运动的中国现代哲学,大致经历了以下三大历史阶段: 1.民国时期(1915—1949) 陈独秀于1915年创办《新青年》杂志[3] ,拉开了新文化运动及中国现代哲学的序幕。新文化运动可分为前、后两个时期。前期主要是激进派与保守派之间的思想文化斗争,当时激进人物的思想倾向基本上是一致的,如激烈反传统、自由主义、科学主义、民主主义、资本主义、西化倾向等等。然而以1919年前后为界,这些领袖人物之间发生了思想分化,形成了自由主义者、文化保守主义者[4]和马克思主义者三大派别,从而构成了中国现代哲学以及整个思想文化领域的贯穿整个20世纪的三足鼎立基本格局。[5]

不过,新文化运动本身并不是一场哲学运动,而是一场意义更为广泛的思想文化运动。“中国现代哲学的真正逻辑起点是1923年的科玄论战”,“它是近代以来第一次以纯哲学的形式展开的论战。”[6]但是科玄论战本身无疑是新文化运动的一个历史后果[7] ,论战的参加者正是在新文化运动后期分化出来的三大派:以张君劢、梁启超为代表的玄学派[8] 、以丁文江、胡适之为代表的科学派和以陈独秀、邓中夏为代表的唯物史观派。论战围绕着人生观问题、科学理性与自由意志问题进行,而以哲学的话语展开,其实质是科学主义与人文主义、经验主义与意志主义之间的一场较量,其结果是科学主义的胜利、马克思主义的更广泛的传播。此后直到今天的中国现代哲学,基本上是在这三大派别之间的论争当中展开的。

中国自由主义者在文化问题上都是西化派,在哲学上基本上是输入西方哲学、尤其英美哲学。自由主义哲学主要包括两个层面:在政治哲学上,他们信奉西方的自由主义、民主主义;在哲学认识论或者知识论上,他们信奉英国经验主义传统、美国实用主义哲学。胡适就是一个典型代表。他留学美国,师事实用主义大师杜威(John Dewey),回国后积极投身于新文化运动,参加《新青年》编辑工作,发起白话文运动,宣传个人主义的“易卜生主义”、发动“问题与主义之争”与共产党人展开论战。胡适在政治上信奉自由主义、改良主义,主张“好人政府”、类似美国政体的“省自治的联邦制”;其哲学的核心则是所谓“实验主义”[9] ,也就是以经验主义哲学为基础的美国实用主义哲学。

中国文化本位主义最突出的代表就是“现代新儒家”。“现代新儒家是一种文化思潮,更是一种哲学思潮。”[10]他们以哲学话语来展开关于中西文化优劣比较的讨论。他们既反对自由主义,也反对马克思主义,而主张以儒家文化传统为本位,“返本开新”,以开出现代民主与科学。迄今为止,现代新儒家已经过三代发展。民国时期产生的第一代现代新儒家包括:梁漱溟的“新孔学”,代表作是《中西文化及其哲学》;张君劢的“新宋学”,代表作即导致了那场科玄论战的《人生观》讲演;熊十力的“新唯识论”,代表作是《新唯识论》;冯友兰的“新理学”,代表作是《贞元六书》[11] ;贺麟的“新心学”,代表作是《当代中国哲学》。贺麟发表于1941年8月的《儒家思想的新开展》可以说是现代新儒家的一篇宣言,提出“民族文化的复兴,主要的潮流,根本的成分,就是儒家思想的复兴”。

这个时期,就其哲学意义来看,有几次论战很引人注目。除上述科玄论战外,一是新文化运动中的“问题与主义”之争。1919年,胡适针对马克思主义的传播,发表了《多研究些问题,少谈些主义》,李大钊紧接着发表了《再论问题与主义》,进行批驳。随后许多人参加进来,双方陆续发表了一系列文章。这是马克思主义者与自由主义改良派之间的一场重大斗争,结果是唯物史观得到了广泛传播。二是1930—1934年间关于“中国社会性质”的论战。论战的焦点是:中国当时是资本主义社会,还是半殖民地半封建的社会?参战者主要有以国民党人陶希圣等人为代表的“新生命派”、以托派人物严灵峰、任曙等人为代表的“动力派”和以马克思主义者王学文等人为代表的“新思潮派”。[12]论战的结果是马克思主义者的“中国属于半殖民地半封建社会”的观点广泛传播。三是关于“中国本位与全盘西化”的论战。1935年,上海十位教授联名发表了《中国本位的文化建设宣言》。“这个‘宣言’是国民党授意作的”,宣言的要害之一,在于所提出的“不盲从”,“不盲从什么呢?不要盲从马克思列宁主义,不能‘以俄为师’。”[13]针锋相对的则是以胡适为代表的“全盘西化”的主张。这本来是近代以来的一个老问题,但这场论战却体现了国民党官方的理念与自由主义西化派的主张之间在文化哲学立场上的紧张。

与此相关,这一时期的重要哲学派别,还必须提到国民党官方哲学。孙中山前期的“孙文主义”——“三民主义”(民族主义、民权主义、民生主义)是国民党人的政治哲学的思想基础。1919年6月,孙中山发表了其《建国方略》的第一部分“心理建设”,系统阐述了他的进化论的宇宙观和“知难行易”的知行观。孙中山逝世后,戴季陶发表了《三民主义之哲学基础》,提出了“民生哲学”。后来,蒋介石于1939年出版了《力行哲学》,发挥孙中山“知难行易”说,提出“不能承认唯物论,亦不能承认唯心论,古今来宇宙之间,只有一个‘行’字才能创造一切”。陈立夫提出了“唯生论”哲学,代表作有《唯生论》《生之原理》和《民族生存的原动力》等,认为唯生论的宇宙观是孙中山民生史观的哲学根据,主张仁爱,反对阶级斗争学说。

这个时期中国马克思主义者的主要代表是李大钊、陈独秀和毛泽东。李大钊自1918年前后开始大力宣传马克思主义,尤其是突出了唯物史观和阶级斗争学说,代表作有《庶民的胜利》、《Bolshevism的胜利》、《我的马克思主义观》、《阶级竞争与互助》、《再论问题与主义》、《由经济上解释中国近代思想变动的原因》等。同时,陈独秀也大力宣传马克思主义,在《答适之》和《答张君劢与梁任公》二文中,他分别批判了自由主义者的科学主义和现代新儒家的意志主义,宣传了被认为是同样属于“科学”的唯物史观。毛泽东是中国马克思主义者在哲学上的最大代表,发表了《反对本本主义》《矛盾论》《实践论》《反对自由主义》《新民主主义论》《改造我们的学习》和《论人民民主专政》等一系列哲学著作。毛泽东等人的哲学探索为马克思主义哲学的中国化作出了重要贡献,奠定了中国共产党人的思想的哲学基础。

这个时期中国马克思主义者的主要理论任务是传播马克思主义、及致力于马克思主义的中国化。在马克思主义的传播方面,李达是个突出的代表,哲学方面除大量译著外,代表作有《社会革命的商榷》、《讨论社会主义并质梁任公》、《现代社会学》、《中国产业革命概观》、《社会之基础知识》、《社会学大纲》等。艾思奇是在中国传播马克思主义哲学的另一个重要代表,代表作有《大众哲学》、《新哲学论集》、《思想方法论》、《哲学与生活》等。他们这些著作对马克思主义哲学的传播发挥了重要作用,尤其在当时的青年中产生了广泛的影响。

这个时期还有一些独具思想力的哲学家,如张东荪、金岳霖、朱谦之等人。张东荪的代表作有《科学与哲学》、《新哲学论丛》、《道德哲学》、《认识论》、《知识与文化》、《思想与社会》、《理性与民主》等。他不仅是学界公认的最能透彻理解西方哲学的专家,而且其自己建立的“构架论”和“多元认识论”哲学,在当时的哲学界独树一帜,颇具影响。金岳霖也不仅是一个杰出的西方哲学专家、逻辑学家,而且是一个有自己独创性哲学思想的人物。他的代表作有《知识论》、《逻辑》、《论道》、《论中国哲学》等。朱谦之的代表作有《一个唯情论者的宇宙观及人生观》、《无元哲学》等,他所提出的“真情哲学”具有直觉主义生命哲学的色彩。这些人的工作是中国人试图建立自己独创的“现代哲学”的初步努力,至今仍有重要的参考价值,值得我们认真研究发掘。

2.共和国前期(1950—1977) 中华人民共和国成立后、到“文革”结束的二十多年间,在越来越“左”的政治氛围的影响下,中国自由主义哲学虽然在50年代前期曾经一度比较活跃,但总体上说则是日见消沉的。同时,中国文化本位主义也是相当沉寂的。而就大陆的情况而言,其间值得一提的,如现代新儒家梁漱溟的《人心与人生》,熊十力的《原儒》《体用论》和《乾坤衍》等。而马克思主义哲学的在大陆上的一枝独秀,其实也未结出应有的哲学果实。这个时期毛泽东发表了一些哲学著作,如《论十大关系》和《关于正确处理人民内部矛盾的问题》等。

与此同时,港台以及海外的中国现代哲学还是比较活跃的。就现代新儒家来看,他们虽然流落港台,退居边缘,自谓“门庭冷落”,“花果飘零”,但是同时,他们却依然在坚持不懈地著述、讲学,为中国本位文化的复兴而努力。1958年元旦,张君劢与现代新儒家第二代的代表唐君毅、牟宗三、徐复观等人联名发表了著名的“新儒家宣言”,即《为中国文化敬告世界人士宣言》。这个时期现代新儒家的代表作,张君劢有《新儒家思想史》;唐君毅有《生命存在与心灵境界》;徐复观有《中国人性论史》;牟宗三有《道德的理想主义》《心体与性体》《智的直觉与中国哲学》《现象与物自身》《圆善论》等。牟宗三的哲学达到了现代新儒家哲学的顶峰,近年发生了较大影响。

3.改革开放新时期(1978以来) 1978年关于“真理标准”的大讨论以及由此而来的思想解放,开辟了中国现代哲学的崭新阶段。中国马克思主义哲学的发展,在改革开放的新时期获得了长足进展,人们开始反思和摈弃前苏联哲学教科书的模式,进行多方面的哲学探索。其中最引人注目的,是马克思主义哲学价值论、主体性问题、“人学”、“实践本体论”或“实践唯物主义”和近来“转向生活世界”的探索。自由主义思潮也较活跃,他们重新提出了新文化运动中的许多问题。现代新儒家的第三代如杜维明、刘述先、余英时等人的活动也很活跃。

回首中国现代哲学思想各个派别之间的历史消长,有三个带“9”字的年头特别值得注意。整个20世纪,中国思想潮流的历史趋向,曾经发生过三次重大的转向,这三次转向的共同特征是:从自由主义转向权威主义。在文化问题上,自由主义是“西化派”;权威主义则有两种形式,一是传统文化派或中国文化本位派,二是马克思主义。这三次转向的转折点,都是在带有“9”字的年头上发生的:1919,1949,1989(参见下图)。[14]这实在是饶有趣味的历史现象。