最新 简述中国20世纪二三十年代现代主义文学思想潮流概况-精品

- 格式:doc

- 大小:19.50 KB

- 文档页数:4

30年代是中国现当代文学发展历程中一个极为重要的时期,也是一个思潮多元,文艺创作蓬勃的时期。

在这个时期,中国社会正处于剧烈的变革中,政治、经济、文化等方面都发生了深刻的变革,这些变革也影响着当时的文学思潮和小说创作。

在30年代,中国文学面临着民族危机和现实考验,许多作家开始对传统文化进行反思,希望通过文学来探索国家的未来方向。

尤其是在文化大革命之前的20年代以及经济危机爆发的30年代,社会风气混乱,思潮鼎盛,各种文化思潮交织在一起,形成了多个流派和学派。

在30年代,新感性主义流派是当时文学思潮中的一个重要方向。

倡导者认为,文学要回归自然,要用直觉去触摸生命。

这种思潮很大程度上受到西方现代主义文学的影响,其中以胡风的小说创作最为代表。

胡风是新感性主义的代表人物,他的小说注重形象的直观性和生活的真实性,将个体生命的丰富性和独特性展现在读者面前。

与新感性主义流派相对应的是现实主义流派,这也是30年代文学思潮中的另一个重要方向。

现实主义思潮主张反对抽象的、夸张的艺术形式,强调以讽刺笔调表达对社会和现实的关注。

其中最为著名的代表是巴金,他擅长以平实的语言和细腻的心理刻画表达对现实生活的关怀和思考。

巴金的作品以重情节、重思想、重社会性而著称,他的小说作品《家》和《春》等被誉为中国现实主义文学的经典之作。

30年代还出现了意识流小说,这是一种以意识流为基础的文学创作形式,力图表现人物内心世界和思维的流动。

代表性的作家是沈从文,他以《边城》等作品开创了中国现代派小说的先河。

他的作品富有诗意,以微妙的心理描写展示了人物内心的激荡和复杂心态。

此外,30年代还出现了许多其他性质的小说创作,如社会写实小说、历史题材小说等。

这些小说作品从不同的侧面反映了当时的社会现实和历史背景,丰富了中国现当代文学的面貌。

总的来说,30年代文学思潮与小说创作呈现出多样性和多元性。

在这个时期,中国社会正在面临剧变,政治和社会环境的变革也在一定程度上影响了文学的发展方向。

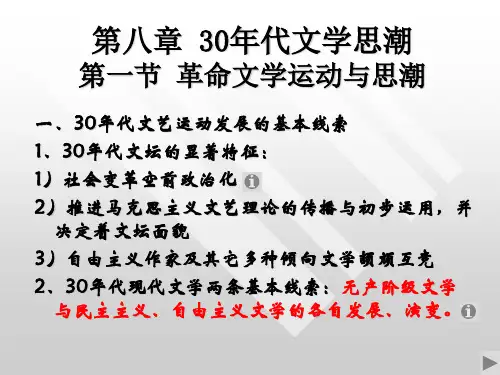

30年代文学思潮与运动30年代文学思潮与运动本阶段文学的整体特征:中国现代文学全面走向成熟,从整体走向世界的十年。

文学主流的政治化;中国无产阶级文学建立;马克思主义文艺理论地位的确立;文学的多元化并存。

总体而论是:30年代是无产阶级文学运动及其民主主义、自由主义作家的人文主义文学并存的文学时代。

20年代主要是新旧文学对文学读者和市场的争夺,文言与白话的矛盾和对立;30年代文学的阶级性与人性,乡村与都市成为主要的矛盾以及论争的焦点。

一、本阶段文艺运动发展的基本线索(一)国民党推行党制文化与党制文学,力图建立“三民主义文艺”为维持思想政治的统治,国民党企图建立党制文化与党制文学,1929年,国民党在全国宣传会议上提出了“三民主义文艺”的口号,(鼓吹“文艺的最高意义,就是民族主义”,文艺要统一于国民党的“中心意识”,即中国传统文化的“忠孝仁爱,信义和平”等封建观念,鼓吹文艺专制,参与人潘公展、朱应鹏、范争波、傅彦长等)创办刊物,笼络文化人,公开宣称要打到“革命文学”和“无产阶级”文学,要铲除“多型的文艺意识”,以民族主义作为文学的中心意识,提出了“民族主义文艺运动”,企图形成文化上的统治地位。

(二)中国左翼作家联盟的成立及其领导下的无产阶级文艺运动早在20年代文学革命时期,早期共产党人邓中夏、恽代英、肖楚女等就提出了革命文学的口号,1925年郭沫若和后期创造社再次倡导革命文学。

1927年底到1928年底文艺界对“革命文学”进行了论争,传播介绍马克思文艺理论,又一次提出了建立“革命文学”的口号,明确提出了创造无产阶级文学的历史任务。

要求创造“表同情于无产阶级的社会主义的写实主义的文学”,号召到“革命的漩涡中去”,?“我们的文学家,一个同时是一个革命家”。

在革命形势急变,马克思文艺理论进一步在中国传播,以及在日本左翼文学和苏联无产阶级文学的影响下,为了与国民党党制文化专制主义针锋相对,在中国共产党的领导下,中国左翼作家联盟(左联)于1930年3月2日在上海正式成立。

20世纪30年代文学创造的潮流与趋向(叙述性的增

强)

20世纪30年代是中国文学发展的重要时期,也是一个充满变革与创新的时代。

在这个时期,中国文学创作的潮流与趋向主要表现为叙述性的增强。

在20世纪30年代,中国社会面临着各种动荡与变革,这也反映在文学创作中。

作家们开始更加注重叙述,通过精细描写来展现社会现实。

他们以独特的观察力和真实感受,将人物形象和情节描述得更加生动鲜活。

这种叙述性的增强,使得文学作品更加贴近读者的生活,更具有感染力和说服力。

叙述性的增强还体现在对历史事件的再现和解读上。

20世纪30年代正是中国抗日战争爆发的时期,许多作家通过叙述来展示战争的残酷和人民的抵抗。

他们通过描写战争中的英雄事迹和牺牲精神,唤起了读者的爱国情怀和反抗意识。

同时,他们也通过叙述来批判社会现象和揭示社会问题,呼吁社会的改革和进步。

除了对社会现实的关注,20世纪30年代的文学创作还表现出对个人内心世界的深入挖掘。

作家们开始关注人性的探索和心灵的痛苦,他们通过叙述来展现人物的情感和内心变化。

这种叙述性的增强,使得文学作品更加富有情感和思考,引起读者共鸣和思考。

20世纪30年代文学创作的潮流与趋向主要体现为叙述性的增强。

作家们通过精细描写社会现实、历史事件和个人内心,使文学作品更具有生动性、感染力和思考性。

这种叙述性的增强不仅展示了时

代的特点和社会现实,也丰富了中国文学的发展。

中国现代文学的文学思潮中国现代文学是指从20世纪初到20世纪末的文学发展历程,它的文学思潮经历了多次变革和转型,不断推动文学的发展和创新。

本文将分析中国现代文学的文学思潮,探讨其历史背景、主要流派及其代表作品,以便读者更好地了解和理解这一时期的文学发展。

历史背景20世纪初,中国面临着前所未有的危机和变革。

传统文化和价值观念受到冲击,社会和政治制度发生了巨大变化。

这些变化为文学的发展提供了新的机遇和挑战。

文学开始关注社会现实和人民生活,反映社会的矛盾和问题,探索新的表现手法和形式。

在这样的历史背景下,中国现代文学的文学思潮应运而生。

文学思潮的主要流派现实主义现实主义是中国现代文学的主要流派之一。

现实主义文学强调真实、客观地反映社会现实,关注普通人民的生活和命运。

代表作品有鲁迅的《呐喊》、《彷徨》等,这些作品深刻揭示了社会矛盾和人性的丑恶,对中国现代文学的发展产生了深远的影响。

浪漫主义浪漫主义文学注重表现个性、自由和情感,倡导独立思考和创造力。

代表作品有徐志摩的《再别康桥》、郭沫若的《女神》等,这些作品充满了对自由、爱情和理想的追求,表达了对旧传统和旧道德的反叛和批判。

现代主义现代主义文学注重探索人的内心世界,追求形式上的创新和突破。

代表作品有废名的《边城》、沈从文的《长河》等,这些作品通过象征、暗示、隐喻等手法,表现了人物复杂的心理和情感,开创了中国现代文学的新风格。

社会主义现实主义社会主义现实主义文学强调文学为政治服务,反映社会主义建设和劳动人民的生活。

代表作品有赵树理的《小二黑结婚》、周立波的《暴风骤雨》等,这些作品以真实、生动的手法描绘了劳动人民的生活和斗争,展现了对社会主义事业的信仰和追求。

中国现代文学的文学思潮经历了多次变革和转型,不断推动文学的发展和创新。

从现实主义、浪漫主义、现代主义到社会主义现实主义,这些文学流派在不同的历史背景下应运而生,代表作品也各具特色。

了解和理解这些文学思潮,有助于更好地了解中国现代文学的发展和演变。

30年代的文学思潮和文艺运动一、30年代文学特征——尽管由“文学革命”转向“革命文学”,但仍获得繁荣:中国文学发展到20年代后期,已基本上完成了现代化转型。

文学面临着一个新的发展机遇。

1928年,以后期创造社和太阳社发生“突变”,率先举起“革命文学”的旗帜为标志,以“文学革命”为主旨的第一个十年结束了。

从此中国现代文学进入了以“革命文学”为标志的第二个十年。

也即文学史上的30年代的文学。

30年代是中国的社会政治形势发生急剧变化的一个年代,其风云动荡的激烈程度,一点也不亚于前一个十年。

从1927年中国大革命失败到1937年抗战全面爆发,中国发生的一系列重大历史事件,从根本上改变了中国的面貌。

中国从此进入了一个阶级矛盾和民族矛盾日益突出恶化的时期。

在这个时期,尽管社会动荡不安,战争持续不断,文学却取得了长足的发展。

无论哪种形式的文学创作,都涌现了一批代表性作家和作品,出现了一些引人注目的文学现象。

如在小说方面,出现了矛盾、老舍、巴金、沈从文、丁玲、李劫人等长篇小说大家,萧红、萧军、端木蕻良、张天翼、柔石、叶紫、沙汀、艾芜等文学新人;在诗歌方面,出现了戴望舒、卞之琳等现代派诗人,艾青也崭露头角;在戏剧方面,出现了将话剧民族化、本土化的戏剧大师曹禺;在散文方面,出现了林语堂与他的幽默闲适小品,何其芳、李广田等新秀;在流派社团方面,出现了“京派小说”、“海派小说” 、“新感觉派小说” 、“左翼小说”以及“现代派诗歌” 、“中国诗歌会”等。

总之,中国现代文学在斗争与论争中,一步步走向了它的成熟期和丰收期,获得了巨大的繁荣。

如果我们将第一个十年和第二个十年的文学作一下比较的话,可以说,第一个十年的文学是思想启蒙的文学,个性解放的文学,人的文学;第二个十年的文学是现实斗争的文学,反压迫反剥削的文学,民族解放的文学,阶级的文学。

第一个十年的文学主题集中而单纯,第二个十年则呈现出了显著的多元化现象,既有革命的左翼文学,又有自由主义知识分子的个人民主主义文学。

中国现代文学思潮是指自20世纪初以来在中国文坛上出现并对文学创作和思想产生重大影响的一系列文学思潮。

通常被归纳为“新文化运动”、“现代主义文学”和“现代派文学”,它们被认为是中国现代文学发展的三大重要思潮。

1. 新文化运动:新文化运动起源于20世纪初,是一场对传统文化体制和封建思想进行彻底改革的激进运动。

它提倡科学、民主和个人自由,主张用现代化的思想和方式来改造中国社会与文化。

新文化运动对传统文学形式和内容进行了颠覆和挑战,推动了白话文的兴起,提倡现实主义和社会批判。

代表作家有鲁迅、胡适等。

2. 现代主义文学:在20世纪二三十年代,受西方现代主义文学影响,中国出现了一股新的文学思潮,被称为“现代主义文学”。

这一思潮主张突破传统文学形式和语言,探索个人内心、意识流和非线性叙事等新的艺术手法。

它对真实性问题提出了质疑,并倾向于表现痛苦、迷茫和异化的现代人。

代表作家有沈从文、徐志摩等。

3. 现代派文学:现代派文学发展于20世纪三四十年代,是对前两者进行反思和超越的文学思潮。

现代派文学强调个体和内心体验的独特性,注重语言和形式的实验,并关注人与自然、人与世界的关系。

它既追求现实表达,又注重文学的内在美和独立价值。

代表作家有余华、莫言等。

需要注意的是,上述的分类仅是为了便于理解和研究,并不能完全涵盖多元的中国现代文学。

此外,每个思潮内部也存在着不同的流派和个别作家的个性化表达。

因此,对于中国现代文学思潮的认知还可以从更深入的角度进行研究和讨论。

除了上面提到的新文化运动、现代主义文学和现代派文学,中国现代文学还涌现出其他一些重要的文学思潮。

以下是其中几个值得一提的新论:1. 抗战文学:抗战文学是指中国在抗击日本帝国主义侵略时期(1937年-1945年)的文学创作。

这一时期的文学作品表达了抗战的英雄主义精神,揭示了侵略者的残暴和中国人民的抵抗。

代表作家有巴金、老舍等。

2. 格局派文学:格局派文学是20世纪七八十年代间涌现的一种文学思潮,主要表现在小说领域。

左翼文学运动中国左翼作家联盟(简称“左联”)的成立:1930年3月2日、上海。

鲁迅作为旗帜,发表讲话。

党团/国际革命作家联盟的支部。

——政治性(组织)强化。

刊物《萌芽》《拓荒者》《前哨》(后更名为《文学导报》)、《北斗》、《十字街头》、《文学月报》、《太白》、《光明》等“左联”五烈士(1931年2月7日,五位“左联”作家柔石、胡也频、殷夫、冯铿、李伟森被国民党秘密杀害)理论:“唯物辩证法的创作方法”——批评“革命的浪漫谛克”倾向——社会主义现实主义:“典型”理论。

30年代文学一、概况:三十年代的中国现代小说繁盛一时。

除了茅盾、老舍、巴金、沈从文等之外,还有许多不同流派、不同风格的小说家共同丰富着三十年代小说界。

这一时期小说被“左翼文学”、“京派文学”和“海派文学”所分割。

二、类型:1、左翼小说:主要是一批“左翼小说新人”创作的,分成三个流派式群体:“革命文学”派、“讽刺暴露文学”派、“东北作家群”。

2、京派小说:20年代末到30年代中国新文学中心南移到上海后,继续活动于北平、天津等北方城市的自由主义作家群(北方作家群)所创作的小说。

他们的小说有自己独特的风格。

多写乡土中国和平民现实的题材。

有从容节制的古典式审美趋向。

有比较成熟的小说样式。

3、海派小说:20年代末至30年代初,出现在上海文坛的一个现代主义的小说流派。

注重表现现代都市社会中人们的紊乱、变态的心理状态,描写人性与现代文明的冲突,具有意识流特征。

三、30年代文学论争:(一)、关于“两个口号”的论争背景:日本帝国主义侵略中国的野心日益暴露,中华民族正处于危机时刻性质:是革命作家队伍内部的论争焦点:谁对抗日救亡更为有利,谁更能体现党的抗日民族统一战线的思想内容:1936年上海左翼文学界关于“国防文学”和“民族革命战争的大众文学”的论争。

这两个口号都是为适应党中央关于建立抗日民族统一战线的策略要求而提出的。

“国防文学”口号先由上海文学界地下党领导周扬提出,并由此开展了国防文学运动和国防戏剧、国防诗歌活动。

简述中国20世纪二三十年代现代主义

文学思想潮流概况

现代主义思潮在中国文学思潮史中占据独特的位置,下面是小编搜集整理的一篇探究现代主义文学思想潮流的,欢迎阅读查看。

现代主义产生于第一次世界大战后世界经济大萧条时期,它广泛运用各种超现实的手法,诸如象征、反讽、暗示、颠覆、戏仿等手法,来表达现代社会中人的异己、荒诞感受和存在意识。

19世纪中后期,西方社会普遍走向垄断阶段,无产阶级革命运动也日渐壮阔,西方一批中小资产阶级人既对苦难的现实不能接受,又对前途捉摸不透,一种普遍性的毁灭情绪沉入他们痛苦的心灵深处,以至许多文人创造出审美的意象世界来寄托忧思。

表现在文学中就呈现出一种荒诞、变异、晦涩、以丑为美的创造风格。

现代主义文学,是西方物质生活发展到一定阶段的产物,它的产生是上一世纪末以来资本主义某种社会病在人们内心的反应。

在困惑不宁、变迁骚动的时代,就容易崇尚主观和象征,这可以说是中外艺术审美史上的一个共同特征。

一、20年代的现代主义文学思潮

20世纪20年代,“五四”运动由高潮开始退落,尤其在1925年“五卅”惨案之后,人们面对复杂多变、惨淡沉痛的现实社会感到茫然失措,普遍陷入一种彷徨、不安的状态。

孤独、痛苦、惶惑成为当时人们主要的心理情绪特点,这一阶段的中国社会心理与19世纪中后期的西方社会有某些相似,现代主义文学思潮所表现出的孤独感、痛苦感、迷惘感、焦虑感与此时期人们的精神状态不谋而合。

西方现代主义文学思潮与中国的社会现实一经结合,就具有了中国特色,呈现出中国的民族特征。

有学者认为表现在三个方面:首先,中国现代主义文学思潮具有强烈的现实感。

其次,中国现代主义文学思潮虽然在希望中感到绝望,但更在绝望中追寻希望。

最后,中国现代主义文学思潮不仅破坏旧传统而且创造新的传统。

从作家方面来看,中国现代主义文学思潮是20年代中国文人创作情绪和创作心理的结晶。

其中,李金发的《微雨》、向培良的《沉闷的戏剧》、鲁迅的《野草》等都有着强烈的现代主义色彩,这一系列作品的发表,标志着中国现代主义文学思潮的真正崛起。

象征诗派以象征性的形象和意象来烘托自己复杂微妙的内心世界,依靠暗示来表达情感,传达对社会和自然现象敏锐的印象和感觉,追求想象和比喻的新奇和抒情效果,追求诗的语言的凝练,诗歌的感情过多地倾向于个人内心世界的开掘和抒发,它以独有的特征存在于20年代的中国。

象征诗派的出现是进步的时代潮流的产物,也是和新诗发展的自身矛盾和内在规律相联系的。

作为诗歌流派,它因其自身的局限,不能成为新诗发展的主流,但“具有一定的认识价值,在发展中由模仿到创新,使外来的艺术逐步消化而变为自己的血肉,带上一定的民族色彩”,使得它在新诗的发展中还占有一席地位。

但即使是这。