中国近现代建筑思潮

- 格式:pptx

- 大小:2.65 MB

- 文档页数:15

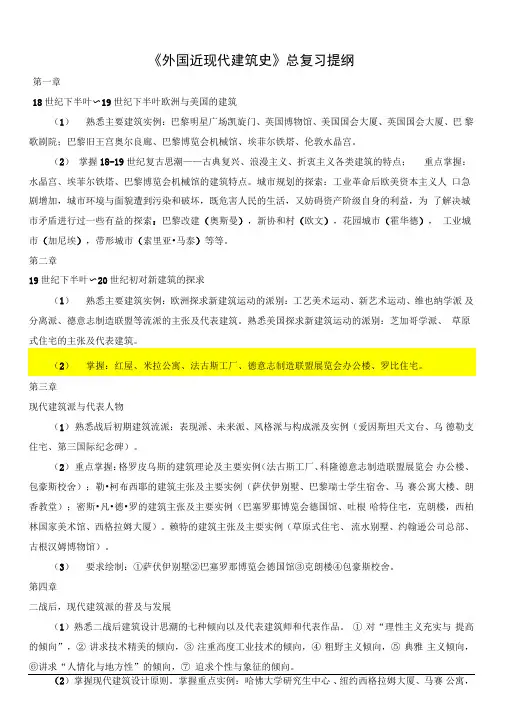

《外国近现代建筑史》总复习提纲第一章18世纪下半叶〜19世纪下半叶欧洲与美国的建筑(1)熟悉主要建筑实例:巴黎明星广场凯旋门、英国博物馆、美国国会大厦、英国国会大厦、巴黎歌剧院;巴黎旧王宫奥尔良廊、巴黎博览会机械馆、埃菲尔铁塔、伦敦水晶宫。

(2)掌握18-19世纪复古思潮——古典复兴、浪漫主义、折衷主义各类建筑的特点;重点掌握:水晶宫、埃菲尔铁塔、巴黎博览会机械馆的建筑特点。

城市规划的探索:工业革命后欧美资本主义人口急剧增加,城市环境与面貌遭到污染和破坏,既危害人民的生活,又妨碍资产阶级自身的利益,为了解决城市矛盾进行过一些有益的探索:巴黎改建(奥斯曼),新协和村(欧文),花园城市(霍华德),工业城市(加尼埃),带形城市(索里亚•马泰)等等。

第二章19世纪下半叶〜20世纪初对新建筑的探求(1)熟悉主要建筑实例:欧洲探求新建筑运动的派别:工艺美术运动、新艺术运动、维也纳学派及分离派、德意志制造联盟等流派的主张及代表建筑。

熟悉美国探求新建筑运动的派别:芝加哥学派、草原式住宅的主张及代表建筑。

第三章现代建筑派与代表人物(1)熟悉战后初期建筑流派:表现派、未来派、风格派与构成派及实例(爱因斯坦天文台、乌德勒支住宅、第三国际纪念碑)。

(2)重点掌握:格罗皮乌斯的建筑理论及主要实例(法古斯工厂、科隆德意志制造联盟展览会办公楼、包豪斯校舍);勒•柯布西耶的建筑主张及主要实例(萨伏伊别墅、巴黎瑞士学生宿舍、马赛公寓大楼、朗香教堂);密斯•凡•德•罗的建筑主张及主要实例(巴塞罗那博览会德国馆、吐根哈特住宅,克朗楼,西柏林国家美术馆、西格拉姆大厦)。

赖特的建筑主张及主要实例(草原式住宅、流水别墅、约翰逊公司总部、古根汉姆博物馆)。

(3)要求绘制:①萨伏伊别墅②巴塞罗那博览会德国馆③克朗楼④包豪斯校舍。

第四章二战后,现代建筑派的普及与发展(1)熟悉二战后建筑设计思潮的七种倾向以及代表建筑师和代表作品。

① 对“理性主义充实与提高的倾向”,② 讲求技术精美的倾向,③ 注重高度工业技术的倾向,④ 粗野主义倾向,⑤ 典雅主义倾向,⑥讲求“人情化与地方性”的倾向,⑦ 追求个性与象征的倾向。

现代建筑思潮建筑1002 赵雷20100621093学习了现代建筑思潮这门课程,我对建筑的发展历史有了更深的了解,通过课堂上老师的讲解,课下又看了建筑革命的书籍,再结合网上的一些资料,我总结了对着门课程的概要和自己的理解。

在西方近代建筑的前期,建筑仍沿着传统的路子延续着,流行着体现为罗马复兴和希腊复兴的新古典主义和以哥特复兴为特征的浪漫主义,还有融各种传统样式于一身的折衷主义等。

总之,都是在传统样式的基础上企图加以创新的努力。

结果却是并没有创造出一种属于自己时代的新局面。

这种趋势甚至延续到了19世纪末和20世纪上半叶,不但在欧洲流行,也传到了美国,以及西方列强的各殖民地和中国的租界区。

但在19世纪中叶到近代结束以前的近代建筑晚期,也就是现代建筑的萌芽期,一部分建筑采用了新材料、新设备。

新结构方式和新施工方法,人们的建筑观念也开始更新,不在古人那里讨生活。

这一趋势从欧洲开始,几乎同时也在处于迅速发展的态势之中,以芝加哥学派为代表的美国流行。

关于建筑艺术的各种探索随之展开,终于迎来了一战以后以“现代主义建筑”为主流的一次伟大革命。

但是,如果说以“合理主义”、“理性主义”和“国际式”为代称的“现代主义”建筑的着眼点,还更多的是从物质层面对传统进行革命,来不及在精神层面进行更多努力的话,那么,到了20世纪五六十年代以后,人们所谓“国际式”和缺乏人情味又产生了不满,迎来了当代建筑以“后现代主义”为标志的有一次发展。

但“后现代主义”理论中的负面因素也被进一步放大了,形成了一股实际建造的并不多而经过炒作声势却不小的各种各样的“先锋派”。

然而,现代主义的核心精神至今并没有消失,自身也在向着精神性的充实方向继续发展着。

可以预料,如果我们不把“现代主义”特指为开始期的一种模式而是一个动态过程,至少在可以预见的将来,“现代主义”将不会消灭,只会发展。

建筑的革命在我看来分为:近代建筑是建筑革命的前夜,主要包括新古典主义、浪漫主义和折衷主义;现代建筑是理性的宣言;当代建筑是情感的呼唤。

中国近代建筑与教育摘要:建筑教育发展史是我国近代建筑发展史的重要组成部分,和我国的近代化历程紧密的联系在一起。

建筑教育在国家现代化建设和社会、经济、文化发展中的地位和作用越来越重要,对中国近代建筑文化加以研究,提高我国建筑教育水平,培养我们自己的优秀人才,创造适合我们自己的建筑,关键词:近代建筑发展形式教育纵观我国建筑发展的历史,我们已取得了卓越的成就。

在近代建筑发展过程中,科技的进步使得新工艺、新材料、新设备、新技术不断推陈出新,在建筑建设中都得到了很好的应用。

通过对近代建筑文化的研究,让学生了解建筑的历史、现状和发展方向,引导学生对建筑设计产生兴趣,促进我国建筑教育发展。

中国近代建筑和建筑教育概述1、中国近代建筑中国近代建筑始于19世纪中期,比世界发达国家整整晚了近200年的时间,主要包括两个方面内容:近代外国人在中国的建筑活动和近代中国人的建筑活动。

近代中国留学生回国后,成为西式建筑的传播者,他们设计的一系列建筑大都是西洋风格,西式建筑即是他们心中的“现代”建筑。

其中大批受过西学教育的中国建筑师也不甘模仿外国建筑师的表演,试图表现出文明古国的文化原创性。

1925年,吕延直在南京中山陵设计方案竞赛中获得大奖,南京中山陵是中国近代建筑师探索民族形式建筑的开山之作,它的诞生奏响了中国建筑师群体探索民族形式建筑的前奏。

中国近代建筑教育中国近代建筑的教育相对中国近代的建筑要晚的多,中国代建筑教育发展迄今不到百年的历史。

20世纪初,一批学成归国的海外学子在中国大学里创立了建筑教育,引进了先进的国际建筑教育制度和课程内容。

梁思成就是一个典型的代表。

中国代建筑的教育不仅受到西方建筑思想和风格的影响,而且还受到中国传统思想的影响,这势必会出现与现代社会接轨的教育理念,也同样会出现许多不尽人意的地方。

二、中国近代建筑形式与风格中国近代建筑体系从整体上说是对西方建筑体系包括技术、制度和思想多个层面的模仿与移植,在本国特有的政治、经济和文化传统的反对、制约和钳制下带有鲜明的特征,从而产生了所谓的中国近现代建筑思潮。

中国近现代三次复古建筑思潮之比较所谓复古,是指恢复古代的制度、风尚、观念等是古今中外文化艺术领域常见的一种现象。

其原因大体是在有了“今”之后对于“古”之经典不能忘怀所以要“复古”,通过再现古典的形式,以求文化之认同、回归,或再创造。

中国古典的建筑,千余年来,体系完整,自成一脉,虽然从近代开始受外来建筑文化的冲击体系被打破,却总是在不同的建筑发展时期以各种形式再现,比如20世纪30年代的“中国固有式建筑”、50年代的“民族形式”、80年代的“传统建筑形式”。

深入研究、比较一下这三次大的复古思潮产生的根源、表现手法等,对于我们正确看待这一建筑现象,乃至全面认识传统与现代、古与今、继承与发展的关系问题也是不无启发意义的。

1 第一次复古思潮-20世纪30年代,中国固有式建筑1.1 产生背景第一次复古思潮产生的最根本动因是民族意识的觉醒和第一代中国建筑师的成长。

受半殖民地半封建的社会制度的影响,中国近代建筑的历史是被动地在西方建筑文化的冲击、激发与推动之下开始的。

然而从1915年中国新文化运动开展以后,民族意识的复苏和觉醒促使人们重新思考许多有关中西文化的问题,文化艺术等各个领域都在尝试“中学为体,西学为用”、“中西合璧”以反对“全盘西化”的做法,这为建筑界的复古思潮奠定了思想的基础。

同时,2”世纪2”年代以后,留学归来的中国第一代建筑师陆续开办自己的建筑师事务所,形成一支颇具实力的中国建筑师队伍。

以这些建筑师为主体,1927~1937年中国建筑界掀起了中国建筑民族形式的探索热潮,当时称为“吾国固有之建筑形式”。

第一次复古思潮由于抗日战争的爆发而衰落。

1.2 主要特征、类型、表现手法、代表性的建筑师及建筑作品(1)宫殿式(整体仿古式) 套用中国传统宫殿建筑的基本形态,包括横向展开的基本建筑体量;台基、屋身、屋顶的立面“三分”构图模式;细部处理上也常套用传统构件和装饰,如大屋顶、柱式、额枋、斗等,但是采用西方建筑的材料和结构方式。

对中国现代建筑思潮的一些看法摘要:传统建筑以其独特的艺术魅力,让人回味;现代建筑以其新颖、简洁,让人耳目一新;传统与现代的交汇给我们带来全新的感受,但在现代建筑发展的过程中我们国家涌现出了一些新的建筑思潮。

本文通过对中国传统建筑和现代建筑的分析,以及对在现代建筑发展过程中与传统建筑产生的矛盾的剖析,加以实例,论证了传统建筑思想与现代的建筑思潮的和谐统一发展的可行性。

对于建筑来讲,随着时间的变迁,“过去”与“现在”只是一种暂时的稳定。

创造现在,同时也在创造传统。

在传统建筑中我们回味她的富丽和稳重,在现代建筑中我们欣赏她的时尚和张扬,在传统与现代建筑的交汇融合中感受她的和谐之美。

世界文明古国、巍然屹立在东亚大陆的伟大国家——中国,拥有九百六十万平方公里的广袤国土,占世界总数五分之一以上的人口,五十六个民族和超过三千年有文字记载的历史,创造了独具特色的中华文明。

中国建筑艺术是中华文明之树中特别美丽的一枝,作为世界三大建筑体系之一,与西方建筑和伊斯兰建筑并列,自豪地立足于世界文化之林。

传统建筑是历史和文明的见证,是前人智慧与经验的结晶,是我们人类的文化遗产。

在中国传统建筑漫长的发展过程中,她始终保持了自身的独特性格。

发生在1840年的鸦片战争,确实改变了中国太多事情,其中政治、经济、文化各方面都有冲击或者说是根本性的改变。

作为社会经济、文化甚至是政治的载体之一——建筑也没能幸免。

建筑已成为人类改天换地、征服自然的一种物质手段,成为人类文明的一个重要组成部分。

改革开放以来,世界似乎一下变得更加色彩缤纷。

各种建筑理念、建筑流派、建筑样式如雨后春笋般涌现,令人目不暇接。

趁着改革开放的东风,伴着建筑业突飞猛进的势头,不论大中小城市,到处涌现出布满着“西方气质”的一幢幢现代化办公楼、商业中心,以及一片片住宅小区。

这其中虽然不乏成功优秀之作,但存在的问题也是有目共睹的。

故当代中国建筑思潮陷入了一定的困境,这主要表现在(一)传统文化包袱沉重。

中国建筑历史中关于思潮的问题古代营造活动中的观念形态(一)天人合一的宇宙观1. 天人合一的观点是什么●在影响建筑发展的诸多观念当中,天人合一的观念是根本性的.●“天”是一个历史范畴,起源于远古人类对苍茫太空的敬畏.●夏商以后,”天”被认为是有意志,有人格的最高主宰.●虽然之后其内涵和外延不断扩展,但其内核仍是外在于人,人类无法把握的宇宙主宰.●天人合一就是西周以后人们强调天与人的关系紧密相联,不可分割的一种观点.●统治者更是将奉天命,顺天意来作为其统治的合法性以及震慑民众的理论基础.力图将人间的秩序模拟成通过天向观测所认识到的的”天”上的秩序,以求得合法和永恒.士大夫也无不以探求天人关系,尤其是天地之道来通达人道作为最高的学问.“学不际以天人,不足以谓之学”,周易中有”仰则观象于天,俯则观法于地”的原则2. 天人合一的观点对中国建筑的影响(1)作为中央,地方以至乡村的最重要的建筑活动,是创造与天及与从属于天的下一个等级的若干神灵对话的场所,这便是从远古的祭坛,到后来也已失考的明堂,直到明清两代的坛庙建筑以及地方社坛神祠的功能.它们构成了中国建筑体系的神圣核心和最具象征意义的部分.(2)州郡依其在国中的位置寻求天上的星宿为其对应物,名曰星野.此外,城市,尤其是都城以及宫殿,陵寝的布局和规划设计与命名都力图体现天人合一的追求和窥天通天,与天同构的目标.(3)通过进一步的关于自然环境的具体认知以及其他更低层次的事物中的序的把握,把天人合一观念逐级转化为建筑中的关系.(二) 物我一体的自然观1.物我一体的自然观是什么?●自然观是人们对生活其中的可见的天然世界的认识.●在中国的古代文明当中,自然原是指自然而然的意思.即自然是作为封建社会正名定分的名教的对立面,作为抑制人欲望的对立面而出现的.●对于中国的文化来说,包含着”自”与”然”两个部分,即包含着人类自身以及周围世界的物质本体部分,即中国文化的自然观是将自然看作包含人类自身的物我一体的概念,人类以及山,花,草,鱼,虫等都是从属于物质世界体系的.这样,在这种概念的作用下,人类与自然是处于同样层次与地位上的,这样既为确立人与自然的和谐关系奠定了思维基础,却也削弱了人对自然环境应该承担的义务与责任.2.物我一体自然观对处理人与自然的营造活动的影响(1)同为人工经营,与欧洲相比,中国包含着更多的作为主体和灵魂的建筑物(2)中国古代人工环境的意境追求“虽为人作,宛若天开”,认为不露痕迹的合于事物原来的特性与规律的是“自然”的.(3)文学要素也直接纳入到造园的范畴,并藉此催生园景意境中的人文精神,显示了人在自然中不可分割的地位与主体价值.(三) 阴阳有序的环境观1.阴阳有序的环境观点是什么?A环境观指的是人对周围环境因素及相互关系的认识。

近代我国建筑的建筑思潮一、引言近代我国建筑的发展,受到了来自西方的影响,同时也在保持和发扬着传统我国建筑的特色。

在这个主题下,我们将探讨近代我国建筑的建筑思潮,从中了解我国建筑思想的发展和演变。

二、传统与现代的融合1. 传统建筑的特点在近代我国,传统建筑思潮仍然影响着建筑师和设计师的创作。

传统建筑具有独特的风格和特色,如宫殿式建筑、庭院式建筑等。

这些传统建筑体现了我国古代文化的特点,对当代建筑也有着一定的启发意义。

2. 西方建筑思潮的引入随着近代我国与西方的交流,西方的建筑思潮也开始影响到我国的建筑领域。

西方建筑注重实用性和功能性,建筑风格多样化,这与传统我国建筑形成了鲜明的对比。

3. 融合与创新近代我国建筑师在保持传统建筑风格的基础上,逐渐融合了西方的建筑理念。

他们尝试在传统建筑中加入西方的元素和设计理念,取得了许多创新的成果。

三、近代我国建筑的发展历程1. 早期的西方建筑影响近代我国建筑的发展可以追溯到19世纪末20世纪初,当时我国开始接触西方的建筑风格。

一些早期的西方建筑师在我国设计了许多新式建筑,如民国时期上海的外滩建筑。

2. 民国时期的建筑思潮在民国时期,我国出现了一股以国家振兴为宗旨的建筑思潮。

建筑师们试图探索我国传统建筑与现代建筑的结合之道,大力倡导本土化建筑风格。

3. 新我国成立后的建设热潮新我国成立后,我国的建筑事业迎来了蓬勃的发展。

政府提出了大规模的城市建设计划,许多标志性建筑如北京的人民大会堂、上海的东方明珠电视塔等相继建成,展现了我国建筑的现代化风貌。

四、个人观点和总结从传统与现代的融合到建筑发展的历程,近代我国建筑的建筑思潮体现了对传统文化的传承和发展,同时又积极吸收和融合西方的建筑理念。

作为建筑行业的从业者,我深感近代我国建筑思潮的发展是一个富有启发和挑战的过程,也充满了无限的创新潜力。

期待未来,我国建筑将继续在传统与现代的交融中发展壮大。

总结起来,近代我国建筑的建筑思潮在继承传统文化的基础上,迎接了西方建筑思想的挑战,并在这一过程中形成了自己独特的风格和特色。

《外国近现代建筑史》总复习提纲(内部资料注意保密不得涉外)一、期末考试题型:考题总体上由基本知识和分析论述两部分构成,题型一般包括:填空、名词解释、图示、简答和论述等,具体如下:一、填空题(每空1分,共10分)二、名词解释(每小题3分,共18分)三、作图题(每小题5分,共15分)四、问答题(每小题7分,共35分)五、论述题( 第1道题10分,第2道题12分,共22分)二、成绩考核方式:期末考试:70%平时成绩:30%(作业 + 出勤)三、总复习提纲:一、填空题(......)……………………………………………二、名词解释1、古典复兴:在建筑史上是指18世纪60年代到19世纪末在欧美盛行的仿古典的建筑形式2、折衷主义:是19世纪上半叶兴起的另一种创作思潮,这种思潮在19世纪以至20世纪初在欧美盛极一时。

折中主义越过古典复兴与浪漫主义在建筑样式上的局限,任意选择与模仿历史上的各种风格(不管时期,不管地区),把它们组合成各种式样,所以也称之为“集仿主义”。

3、浪漫主义:是18世纪下半叶到19世纪上半叶活跃于欧洲文学艺术领域中的另一种主要思潮,它在建筑上也得到一定的反映。

4、先浪漫主义:18世纪60年代到19世纪30年代,带有旧封建贵族怀念已失去的寨堡与小资产阶级为了逃避工业城市的喧嚣而追求中世纪田园生活的情趣与意识。

在建筑上则表现为模仿中世纪的寨堡或哥特风格。

5、新艺术运动:是在欧洲真正发出改变“建筑形式”信号的运动。

始于19世纪80年代的比利时布鲁塞尔,随后向法国,奥地利,德国,荷兰以及意大利等地区扩散。

6、芝加哥学派:19世纪70年代在美国兴起,建筑以高层,铁框架,横向大窗,简单的立面为特点,是现代建筑在美国的奠基者。

7、风格派:1917年,荷兰一些青年艺术家组成了一个名为“风格派”的造型艺术风格。

风格派有时又被称为“新造型主义派”或“要素主义派”。

8、未来派:是第一次大战之前,首先在意大利出现的一个文学艺术流派。