黎族妇女文身的习俗

- 格式:doc

- 大小:25.00 KB

- 文档页数:5

海南国家级非物质文化遗产之十·黎族服饰黎族是我国岭南民族之一,主要聚居在海南省中南部。

黎族妇女精于纺织,黎族家庭手工业纺织技术历史悠久,早在唐宋时代其棉纺织就领先于中原,“黎锦”、“黎单”闻名于世,黎族服饰体现了南太平洋区域服饰文化的特点,形成了独树一帜的黎族服饰文化。

黎族服饰,主要利用海岛棉、麻、木棉等原料织缝而成。

有些地方用“树皮”(野生麻类),作为纺织原料,这种“树皮”从山上采剥回来,先放在河里浸数天,将表皮用薄竹片刮除再放到锅里煮熟,晒干后再拆成丝,然后搓成细线,用来织布。

宋朝以前,黎族人的棉纺织技术远远领先于中原汉族,元朝黄道婆将黎族的纺纱、织布等技术加以改进传播到内地,迅速推动了长江下游棉纺业的发展,掀起了被海内外学者称誉的持续数百年的“棉花革命”,使棉织品取代麻织品成为生活必需品,黄道婆也成为中国纺织业的始祖。

古称"吉贝"布、"崖州被"、"棉布",是黎族的一种特色花布,远在春秋时期就盛行,是中国最早的棉纺织品。

黎族服饰,过去绝大部分是自纺、自织、自染、自缝的。

其染料以采集植物为主,矿物为辅。

青、绿、蓝等颜料多用植物叶子制成,黄、紫、红等色彩利用植物花卉加工而成,棕色是利用树皮或者根块切成碎片后投入少量石灰(溪河螺自烧而成的石灰)煮水制成。

着色时,将布料、线团放在染缸中浸数回,使其均匀,料身染上色彩后,变得坚挺,因为植物颜料,自身都含有胶质,既是染料,又是浆料。

、黎族民间的纺织工具有轧花机、弹棉弓、捻线纺轮、脚踏纺车、绕线架、撷染架、踞织机等。

虽不复杂,但所生产的棉织工艺品却驰名中外。

尤其是“双面绣”最为出色,多作为上衣的装饰,如衣侧花,后背花等。

也有的为了突出织花的花纹,在它的沿边加绣彩线。

图案多是信手绣出,不用摹描。

黎族服饰图案的取材,多采用平日喜闻乐见的人物纹、动物纹,植物纹以及几何纹等。

但不同地区有所侧重。

浅谈海南黎族文化的变化——以保亭黎族苗族自治县为例中国的55个多彩的少数民族,他们分别分布在神州大地的各处,而在海南,则是以黎族为主要的少数民族聚集点,是这个岛屿上最早的居民和开拓者。

每个民族都有自己独特的传统文化和传统习俗。

黎族也不例外,它有着不同于其他民族的风俗习惯,并且每一种风俗都有着悠久的历史和古老的传说。

黎族的文化源远流长,在中华民族文化之林中独树一帜。

黎族的传统文化,是在海南岛特有自然环境和历史条件下形成的独特文化,千百年来,为华夏文明的历史长卷增添了绚丽多彩的光辉篇章。

随着社会的发展和经济的繁荣,在改革开放的春风的沐浴下,海南发生了巨大的变化,与此同时,黎族的文化也受到了冲击而发生了变化。

下面,以海南保亭黎族苗族自治县为例,从以下几个方面来谈谈黎族文化的变化。

1、黎族人民居住的房屋建筑的变化。

在最早的时期,黎族人民的建筑很是奇特,其居住的房屋主要是船型的茅草屋。

由于这类房多呈斜向半架空或水平低架空状,故又可称之为干栏建筑,是黎族富有民族特色和地方特色的传统住宅类型。

在汉族“金字塔”形屋尚未转入黎族地区之前,船形屋是海南岛黎族人民的主要住房形式。

当你达到深山中的黎寨,最能引发对族群的神秘感,无疑是由一座座默默无言的船型屋。

它令人在茂密的山林中联想起海岛上是海洋文化的传承。

他们是利用简单的天然材料就地取材,用自己民族的独特方法建造的,即能避风挡雨,隔热御寒,又能防避瘴疬和野兽毒虫的侵害。

住宅的外形结构和屋面处理非常有利用抵挡海南强烈的阳光照射,台风和暴雨的袭击,充分地体现了他们的智慧和独特的建筑文化。

原始建筑材料非常简单,多数是竹干、大树的侧干、茅草和棕叶等,这样小规模的取材对原始林的破坏来说是微不足道的。

从样式上分船型屋和金字形屋两大类。

船形屋的整个屋顶共如船只形,以竹木构架,藤条捆扎,茅草盖顶,接到地面,屋内不隔间,对头开门,门上屋檐伸展,檐下为休息、置物的场所,一般不设窗户,据说开窗会有“恶鬼”进入屋内,作祟人畜,引起疾病。

身体史视角下的黎族“放寮”习俗研究作者:王雅娟吴清一来源:《原生态民族文化学刊》2017年第01期ZXX排版摘要:从身体史视角入手,探讨黎族“放寮”习俗兴起和衰落背后的原因,在强调黎汉文明冲突和融合重要性的同时,将其置放在了现代化背景下进行考量,从中揭示出黎族文明发展进程中的关键因素,为更好地理解不同文明发展的路径和差序提供新的思考。

关键词:身体史;黎族;“放寮”习俗中图分类号:K892文献标识码:A文章编号:1674-621X(2017)01-0112-06历史上,海南岛孤悬海外,一度作为蛮夷之地而存在,虽然至汉武帝元年,汉王朝平定了海南,正式设立珠崖、儋耳两郡,但之后各朝对海南岛的认知仍逃不出“蛮夷”二字,这不仅因为海南岛上的土著黎族不同于汉族的社会风俗,还有海南岛相对闭塞下的社会心理和对所谓礼教的“无知”,随着王朝中央政府对海南岛控制的加强,黎汉之间文化与文明的碰撞和冲突逐步展开,进而开启了黎族社会被文明的进程,在这个过程中黎族许多特有的风俗成为了汉族认定黎族为“蛮夷”的标志,文身、“放寮”无疑是其中的“翘楚”。

然而,无论是文明还是“野蛮”①①野蛮:在以往的一些文献里,野蛮似乎成为对黎族一些特殊风俗习惯的固有认知,在笔者看来,文明和野蛮都是相对比较的产物,是人类文明在不同发展阶段上时空差异,即文明发展的差序。

因此,不存在绝对的野蛮与落后。

都离不开对身体的考量,身体是社会发展承载的舞台,将身体置放在什么样的空间,以什么样的姿态出现,都可以成为判断文明与否的尺度。

实际上,中国汉文化的礼就是对身体的规训,这其中不仅有文明的话语还有权力的主导。

近代以来,在现代化发展的大视角下反观文明发展的进程我们也不难发现,占主导地位的文明掌握着话语权将不同的身体划分在各自的分类系统中,在秩序的要求下,身体成为了被关注、规训和争夺的对象。

透过“放寮”这一习俗兴起、衰亡的发展轨迹,我们或可窥测到另一个视角下黎族社会文明进程发展的缩影。

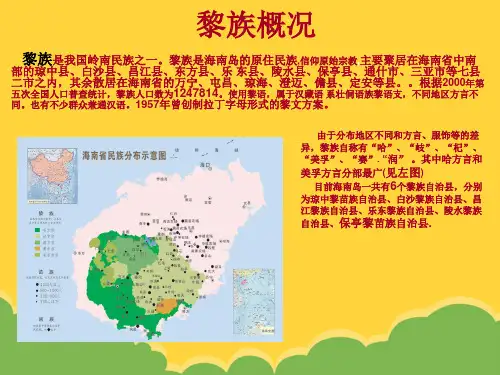

人口为1247814人民族概况黎族是我国岭南民族之一。

主要聚居在海南省中南部的琼中县、白沙县、昌江县、东方县、乐东县、陵水县、保亭县、通什市、三亚市等七县二市之内,其余散居在海南省的万宁、屯昌、琼海、澄迈、儋县、定安等县。

由于分布地区不同和方言、服饰等的差异,其自称有“伴”、“岐”、“杞”、“美孚”、“本地”等。

根据2000年第五次全国人口普查统计,黎族人口数为1247814。

使用黎语,属于汉藏语系壮侗语族黎语支,不同地区方言不同。

也有不少群众兼通汉语。

1957年曾创制拉丁字母形式的黎文方案。

黎族源于古代百越的一支。

西汉曾以“骆越”、东汉以“里”、“蛮”,隋唐以“俚”、“僚”等名称泛称中国南方的一些少数民族。

海南岛的黎族先民也包括在这些泛称之内。

“黎”这一专有族称始于唐末,到宋代才固定下来,沿用至今。

据考古发现,海南岛新石器时代原始文化遗址有130处,大约距今五千年左右。

史学界和民族学界研究认为,这些新石器遗物的主人是黎族的先民。

是黎族先民开发了海南岛。

秦汉时期,海南岛同汉王朝关系密切,汉武帝先后数次派兵打开琼岛,设置珠崖、儋耳两郡,部分大陆汉人迁居海南岛,与黎族土著居民杂居。

以后,汉族大量移民海南岛。

“村人”、苗族和回族也先后迁徙入岛。

大量移民的迁入,带来了先进的生产工具(铁器)和生产技术(农耕),社会生产力进一步发展,公元l世纪中叶,封建统治渐趋稳固。

南北朝和隋朝初期,中央政权对海南岛的统治更加巩固,俚僚领袖冼夫人起了重要作用。

她率领俚僚1000余峒(包括黎族祖先)以及岭南其它越人,先请命于梁朝,后又归属于隋朝。

冼夫人深明大义,致力团结,密切了中原与海南岛的关系,促进了黎族社会经济的发展。

唐宋时期,海南岛与中央王朝关系更加密切,海南岛作为唐朝与南海诸国贸易往来的交通要冲。

唐朝十分重视海南岛的统治和开发。

黎族地区生产的金、银、珍珠、玳瑁、香料等既作为“贡品”又作为对外贸易产品。

与此同时,黎族地区的封建地主经济进一步成熟。

民族团结知识竞赛题库附答案民族团结学问竞赛题库附答案一、推断题1.傣族的孔雀舞、泼水节等已被收录《国家非物质文化遗产名录》。

()A.正确B.错误正确答案:A2.到藏族人家做客,喝酒时要遵循"三杯一口"的法规。

()A.正确B.错误正确答案:B3.傣族最有特色的建筑是吊脚楼。

()A.正确B.错误正确答案:B4.纳西族普遍信奉东巴教,《东巴经》是用东巴文撰写的纳西族宗教经书。

()A.正确B.错误正确答案:A5.傣族人普遍信仰大乘佛教。

()A.正确B.错误正确答案:B6.白族的主要节庆活动有"三朵节""绕三灵""火把节""耍海会"等。

()A.正确B.错误正确答案:B7.有饮"转转酒"吃"坨坨肉"习俗的是羌族。

()A.正确B.错误正确答案:B8.苗族的酸汤特殊著名,喜吃糯食、羊肉,忌吃狗肉。

()A.正确B.错误正确答案:B9.彝族人宠爱把款待客人的食品带走,认为这样能交到好运。

()A.正确B.错误正确答案:B10.纳西族最具特色的服饰是妇女的"七星披肩"。

()A.正确B.错误正确答案:A11.白族的三月街、扎染技艺、绕三灵习俗被列入《国家非物质文化遗产名录》。

()A.正确B.错误正确答案:B12.摩梭人的"阿注婚姻"被民族学家喻为"人类社会家庭婚姻进展史的活化石"。

()A.正确B.错误正确答案:A13.彝族的传统民居有船型屋和金字塔形屋。

()A.正确B.错误正确答案:B14.鼻箫是土家族独特的乐器。

()A.正确B.错误正确答案:B15.黎族人主要分布于海南省,忌头朝门外睡觉,妇女有文面文身的习俗。

()A.正确B.错误正确答案:A16.黎族妇女穿对襟无袖上衣,下穿无褶筒裙,多绣织花纹,筒裙有长短之分。

()A.正确B.错误正确答案:B17.土家族喜食酸辣,有"辣椒当盐"之说。

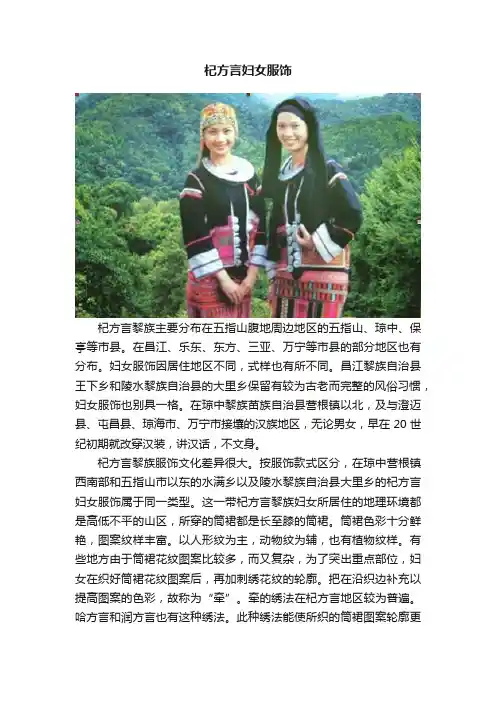

杞方言妇女服饰杞方言黎族主要分布在五指山腹地周边地区的五指山、琼中、保亭等市县。

在昌江、乐东、东方、三亚、万宁等市县的部分地区也有分布。

妇女服饰因居住地区不同,式样也有所不同。

昌江黎族自治县王下乡和陵水黎族自治县的大里乡保留有较为古老而完整的风俗习惯,妇女服饰也别具一格。

在琼中黎族苗族自治县营根镇以北,及与澄迈县、屯昌县、琼海市、万宁市接壤的汉族地区,无论男女,早在20世纪初期就改穿汉装,讲汉话,不文身。

杞方言黎族服饰文化差异很大。

按服饰款式区分,在琼中营根镇西南部和五指山市以东的水满乡以及陵水黎族自治县大里乡的杞方言妇女服饰属于同一类型。

这一带杞方言黎族妇女所居住的地理环境都是高低不平的山区,所穿的筒裙都是长至膝的筒裙。

筒裙色彩十分鲜艳,图案纹样丰富。

以人形纹为主,动物纹为辅,也有植物纹样。

有些地方由于筒裙花纹图案比较多,而又复杂,为了突出重点部位,妇女在织好筒裙花纹图案后,再加刺绣花纹的轮廓。

把在沿织边补充以提高图案的色彩,故称为“牵”。

牵的绣法在杞方言地区较为普遍。

哈方言和润方言也有这种绣法。

此种绣法能使所织的筒裙图案轮廓更清晰,形象更鲜明。

妇女上衣为对襟圆领,或长袖无领、无钮,有一排圆形银牌的装饰,上衣黑色或者深蓝色。

衣的装饰,仅用白布装边,衣前有袋花,衣后有腰花;衣的后脊中间有作为族系标志的长柱形花纹图案,有些地方称为祖宗纹,衣背下摆和袖口织绣有精美的彩色图案。

妇女头部缠着黑色或者有织绣花纹图案的头巾,盛装时,妇女戴有月形银制项圈和有色串珠。

在五指山市的通什盆地合亩制地区的杞方言和保亭杞方言属于同一类。

但妇女服饰有很大差异。

合亩制地区妇女服饰,穿短筒裙,裙长不及膝盖,这一带的妇女筒裙分为裙头、裙身带、裙尾三块布料组成。

色彩鲜艳,图案内容丰富,色块粗犷。

图案纹样多是人形纹,植物纹,特别是花卉图案比较多。

妇女上衣多是黑色,也有深蓝色。

长袖开胸对襟低领,无钮、无扣。

衣领周围和沿边以及袖口用白色镶边,有些地方衣前摆处,织绣精美的花纹图案。

黎族人名黎族是我国岭南民族之一。

主要聚居在海南省中南部的琼中县、白沙县、昌江县、东方县、乐东县、陵水县、保亭县、通什市、三亚市等七县二市之内,其余散居在海南省的万宁、屯昌、琼海、澄迈、儋县、定安等县。

由于分布地区不同和方言、服饰等的差异,其自称有“伴”、“岐”、“杞”、“美孚”、“本地”等。

截至1990年,黎族人口数为111.25万。

黎族人使用黎语,属于汉藏语系壮侗语族黎语支,不同地区方言不同。

也有不少群众兼通汉语。

1957年曾创制拉丁字母形式的黎文方案。

黎族源于古代百越的一支。

西汉曾以“骆越”、东汉以“里”、“蛮”,隋唐以“俚”、“僚”等名称泛称中国南方的一些少数民族。

海南岛的黎族先民也包括在这些泛称之内。

“黎”这一专有族称始于唐末,到宋代才固定下来,沿用至今。

据考古发现,海南岛新石器时代原始文化遗址有130处,大约距今五千年左右。

史学界和民族学界研究认为,这些新石器遗物的主人是黎族的先民。

是黎族先民开发了海南岛。

秦汉时期,海南岛同汉王朝关系密切,汉武帝先后数次派兵打开琼岛,设置珠崖、儋耳两郡,部分大陆汉人迁居海南岛,与黎族土著居民杂居。

以后,汉族大量移民海南岛。

“村人”、苗族和回族也先后迁徙入岛。

大量移民的迁入,带来了先进的生产工具(铁器)和生产技术(农耕),社会生产力进一步发展,公元l世纪中叶,封建统治渐趋稳固。

南北朝和隋朝初期,中央政权对海南岛的统治更加巩固,俚僚领袖冼夫人起了重要作用。

她率领俚僚1000余峒(包括黎族祖先)以及岭南其它越人,先请命于梁朝,后又归属于隋朝。

冼夫人深明大义,致力团结,密切了中原与海南岛的关系,促进了黎族社会经济的发展。

唐宋时期,海南岛与中央王朝关系更加密切,海南岛作为唐朝与南海诸国贸易往来的交通要冲。

唐朝十分重视海南岛的统治和开发。

黎族地区生产的金、银、珍珠、玳瑁、香料等既作为“贡品”又作为对外贸易产品。

与此同时,黎族地区的封建地主经济进一步成熟。

黎族劳动人民也受到日益沉重的奴役和剥削。

黎族文化的现状与发展有句名言说到,“只有文化和历史活着,一个国家才活着”,从这句话可以看出,历史和文化对民族的重要作用,正是这些优秀的的历史文化,才可以使一个民族发展的更快!所以这次的社会实践我们来到了三亚百越,就是为了研究黎族文化。

三亚百越是黎族山寨。

黎族是海南岛上最早的居民。

黎族在海南岛的历史,可以追溯到原始社会的新石器时代或更早一些,在年代上相当中原地区的殷周之际,距今已有3000年以上的历史,黎族历来都是土著自居,称岛上其他民族为"美"(客人的意思)。

海南独特自然环境和历史条件,酿就了黎族独特的传统文化。

从形态上看,黎族文化可分为物态文化、符号文化和观念文化。

物态文化包括建筑、服饰、生活用具等;符号文化包括歌谣、音乐舞蹈、礼仪风俗等;观念文化是黎族文化中最深层次的东西,储如道德、宗教信仰等。

这里的黎民保持着原始的风貌,他们身材结实,皮肤黝黑;身穿草裙,手持猎器;表演有点瘆人,还真是继承了他们的传统玩火、爱火如命;咬火把、舔钢板、烧手臂、夹火尾,这里有能歌善舞的民族歌手进门之前,导游会告诉你他们的你好是“哈呼”,而单挑是“呼哈”,所以别说错,说错勇士会找你单挑。

这是传统的黎族文化,我们应该尊重这种传统的文化,并向世界展示和传播我们的黎族文化。

一进去山寨,具有少数民族特色的墙壁画便展示在我们的眼前,一是为了给游客留下一个文化的印象,而是为了向游客展示海南黎族文化的建设。

沿途,我们看到有一个皮肤黝黑的小男孩,他眼里没有少年的活泼,因没有接受文化的洗礼而表现出来的茫然代替了明亮的眼神。

这是少数民族的后代,政府应给他们怎样的成长环境?如果像山中的蚂蚱随蹦乱跳,那我们是不是要看“狼孩”成长起来的文明!政府应给这些祖国的花朵更多的呵护,这些小孩是海南黎族未来的希望,它的发展要在小孩的肩上盛开出希望。

给他们一些教育,是他们的眼睛明亮起来,同时让他们保持住自己本民族的传统文化。

一个继往开来的少数民族走上了时代发展的列车!所以我们觉得应该有一个属于少数民族的教育体系,不改变他们的民族文化,但要让他们的文化与社会接轨,在保留原汁原味的部落文化的同时,使他们的行为举止充满健康的野性!一个好的景点是以他的舒适、优秀文化让人流连往返。

m i c F i el d2013.4独特的社会记忆——海南黎族文身档案价值探析郑锦霞(海南师范大学,海南海口,571158)[摘要】文身是海南黎族用血肉绘成的“活态档案”。

因为黎族没有自己的文字,文身就成为海南黎族独特的社会记忆。

文章首先阐述了黎族文身屡被禁止却传承下来的历史;其次,挖掘海南黎族文身特有的图腾崇拜、成人礼一性—婚姻制度、族群和等级标志、审美观的社会记忆内容;然后讨论海南黎族文身档案的价值;最后,探索海南黎族文身档案在海南旅游岛建设中的价值扩展策略。

[关键词]海南黎族文身档案社会记忆[分类号]G275.9U ni que Soci al M em or y-t he Expl orat i onO f L i N a t i onal i t y T at t oo A r chi ves。

V al ue i n H ai na nZ heng J i nxi a(H a i na n N or m al U n i ver si t y,H ai na n H a i kou,571158)A bst r act:T a t t oo of Li nat i onal i t y i s us e d as”t h e l i vi ng ar chi v es”of f l esh and bl ood.B e ca us e L i na—t i onal i t y do es no t ha ve i t s ow n t ext,ta t too has becom e L i nat i onal i t y i n H ai nan uni que s oci al m e m or y.I n t he paper,f i r s t of al l,t he t att oo of L i nat i onal i t y r ep eat ed l y bann ed but pa sse d dow n by hi st or y;Sec—on dl y,m i n i ng s ocial m e m or y connot at i on of t he t a tt oo of L i nat i onal i t y i n H ai nan uni que t ot emw or-s hi p,adul t ce r em on y—t he m a r r i ag e sys t em,et hn i c and cl as s m ar k,aest he t i cs;T hi r d,di s cuss t he t a t tooar chi ves’val u e ofLi nat i onal i t y i n H ai nan;f i nal l y,ex pl or e t he con st r uct i on of i n t em at i on al t o ur i sm i s—l a nd i n t he va l ue e xpansi on s t r at egy of t he t att oo ar chi ves’val u e of L i nat i on al i t y i n H ai n an.K eyw or d s:H a i nan L i N at i onal i t y;T at t oo A r c hi ves;Soci al M em or y—÷1▲身是海南黎族沿袭了三千多年的入.习俗,黎族没有自己的文字,保存1.海南黎族文身的历史下来的关于本民族的记载都是汉族统治者用汉字站在他者角度的描述,不能完整反映黎族的民族记忆。

海南黎族与台湾高山族服饰之比较周菁葆摘要:运用文献资料对海南黎族与台湾高山族的贯头衣、徒跣、文身、缠发、尚黑、椎结、鸟图腾、戴藤帽等服饰现象作了比较与分析,得出结论:黎族与高山族服饰文化虽然在长期发展过程中已形成不同地域的典型风格,但至今仍有许多相似之处,其渊源则是来自古代百越文化的现代遗存。

关键词:黎族;高山族;服饰;比较中图分类号:TS941.742.8文献标识码:A文章编号:1671-9751(2008)01-0039-04黎族与高山族服饰文化虽然在长期发展过程中已形成不同地域的典型风格,但从比较中发现,黎族与高山族服饰文化至今仍有许多相似之处,其渊源则是来自古代百越文化的现代遗存。

一、贯头衣这种服饰,黎族叫“桶裙”,又叫“黎裙”,“黎桶”。

《古今图书集成·方舆汇编·职方典》中记载说:黎人“贝布为衣,两幅前后为裙……用贝棉纺线,以色彩网成圈券,从头穿下,至腰结住为裙,名曰黎充”①。

清代屈大均在《广东新语·人语》中载:黎人“妇女率著黎桶,以布全幅,上与下紧连,自项至胫不接续,四围合缝”②。

这种“贯头衣”形式,于高山族泰雅人则称作“努库司”,又叫“替瓦延”③,也是一种无领、无袖的“贯头衣”服饰。

此外,高山族中的赛夏人和北部阿美人的“无袖胴上衣”,长的叫“鲁靠司”,短的叫“拉当”,也是一种“贯头衣”形式。

黎族和高山族的“贯头衣”,正是先秦百越系统民族的服饰。

据《太平御览》中引《异物志》记载:“穿胸人,其衣则缝布二尺,幅合二头,开中央,以头贯穿胸不突穿”④。

这里所指的“穿胸人”,只是指穿衣服时“以头贯穿”之人。

又如:《后汉书·西南夷列传》中记载:“邑豪岁输布贯头衣二领”⑤。

另外,在《旧唐书·南蛮西南蛮传》中也有记载:南平僚“妇人横布两幅穿中而贯其首,名曰通(桶)————————————①《古今图书集成》卷1391。

②清·屈大均《广东新语·人语》卷7。

导游资格考试(导游汉语言文学知识)模拟试卷10(题后含答案及解析)题型有:1. 单项选择题 2. 多项选择题 3. 判断题单项选择题1.欧洲中央银行总部设在()。

A.柏林B.法兰克福C.科隆D.慕尼黑正确答案:B2.被喻为全球最大的“露天历史博物馆”的城市是()。

A.罗马B.科隆C.巴黎D.伦敦正确答案:A3.世界上最大的葡萄酒生产国是()。

A.法国B.西班牙C.意大利D.澳大利亚正确答案:C4.被誉为“百岛之城”之称,也是世界上唯一没有汽车的城市是()。

A.伯尔尼B.惠灵顿C.梵蒂冈D.威尼斯正确答案:D5.俄罗斯绝大部分居民信奉()。

A.东正教B.天主教C.伊斯兰教D.佛教正确答案:A6.随着我国经济发展进入新时代,我国旅游业也从高速旅游增长阶段转向()发展阶段。

A.质量提升B.优质旅游C.品质旅游D.产业融合正确答案:B7.中华人民共和国成立前我国成立的第一家旅行社是()。

A.现代旅行社B.公路旅游服务社C.名胜导游局D.中国旅行社正确答案:D8.中国旅行游览事业管理总局成立于()年。

A.1954B.1964C.1974D.1 984正确答案:B9.经过40年努力,我国旅游业正在经历前所未有的历史性转变,其中之一是从景点旅游向()转变。

A.区域旅游B.全域旅游C.线路旅游D.系列旅游正确答案:B10.经过40年努力,我国旅游业正在经历前所未有的历史性转变,其中之一是从粗放型旅游发展向()发展转变A.比较集约型旅游B.集约型旅游C.比较高端型旅游D.高端型旅游正确答案:A11.干支纪年萌芽于西汉,()时以政府命令的形式在全国通行。

A.东汉B.东晋C.西晋D.三国正确答案:A12.科举制度是中国古代特有的选官制度,它正式开始于()。

A.汉朝B.隋朝C.唐朝D.宋朝正确答案:B13.《临川先生文集》中的“王临川”用的是()称谓。

A.别号B.官爵C.地望D.排行正确答案:C14.年号是皇帝用以纪年而设置的称号,年号始于西汉()即位之年的“建元”。

黎族民俗文化特点与意义摘要:一、黎族民俗文化特点1.语言特点2.服饰特点3.饮食特点4.节日习俗5.民间艺术二、黎族民俗文化意义1.历史传承意义2.民族认同感3.文化多样性意义4.旅游资源价值5.文化交流意义正文:黎族,作为中国少数民族之一,拥有丰富多彩的民俗文化,其特点与意义独具魅力。

一、黎族民俗文化特点1.语言特点:黎族的语言独具特色,属于汉藏语系壮侗语族。

黎族方言种类繁多,内部差异较大,但无论是哪个方言,都表现出丰富的音韵、词汇和语法特点。

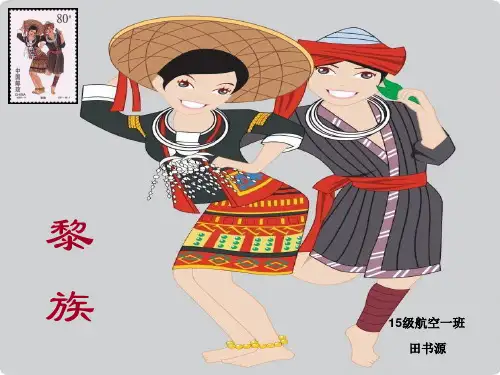

2.服饰特点:黎族服饰丰富多彩,具有浓厚的地域特色。

男子传统服饰为对襟无扣衫,妇女则穿着筒裙、花衬衫等。

服饰上的图案、花纹独特,展示了黎族民间工艺的高超技艺。

3.饮食特点:黎族饮食以米饭、薯类为主,兼食鱼肉、禽肉等。

独特的烹饪手法,如烤、炖、煮等,使黎族饮食味道鲜美,富有营养。

4.节日习俗:黎族节日丰富多彩,具有浓厚的民族特色。

如春节、端午节、中秋节等传统节日,以及“三月三”、“赛龙舟”等独具特色的节日。

在这些节日里,黎族人民通过祭祀、歌舞、竞技等活动,展现了民族的风俗习惯和民间风情。

5.民间艺术:黎族民间艺术形式多样,如歌舞、戏曲、雕刻、绘画等。

其中,黎族歌舞具有很高的艺术价值,如“竹竿舞”、“打柴舞”等,既有独特的民族风格,又有浓厚的生活气息。

二、黎族民俗文化意义1.历史传承意义:黎族民俗文化是中华民族文化的重要组成部分,承载着丰富的历史信息。

通过对黎族民俗文化的传承和研究,有助于我们了解中华民族的历史文化,丰富民族文化内涵。

2.民族认同感:黎族民俗文化是黎族人民的精神支柱,增强了民族凝聚力,促进了民族团结。

黎族民俗文化传承了民族优秀传统,使黎族人民始终保持对民族文化的自豪感和认同感。

3.文化多样性意义:黎族民俗文化丰富了中华民族的文化多样性,体现了中华文化的独特魅力。

在多元文化交融的背景下,黎族民俗文化成为一道独特的风景线,彰显了中华民族文化的包容性和创造力。

《海南文博》1985年第1期,海南行政区文化局《海南文博》编辑组,1985年出版

黎族妇女文身的习俗

海南博物馆筹建办王国全

聚居在海南岛的黎族,有各种各样的风俗习惯,妇女文身是其中的一种。

这种损害妇女容貌的习俗,在解放后不久已基本上不存在了。

但是它作为黎族历史上的一种文化习俗,对于民族学研究颇有参考价值,所以笔者将在本民族中耳闻目瞎到的有关资料在此向读者略作介绍。

一、文身习俗的起源

黎族妇女为什么要文身?在黎族人民中有这样的传说。

相传远古的时候,天下闹水灾,洪水浸没了大地,老翁和老艾两兄弟,把老先和荷发两兄妹放进一个大南瓜里,洪水把这个大南瓜漂进海南岛,它被卡在五指山顶上。

洪水退后,老先和荷发走出南瓜洞,然而见不到一个人。

于是兄妹俩沿着万泉河东岸分头去寻找亲人。

老先向北走,荷发向南走,兄妹绕海南岛走了一圈都不见人迹。

当他们俩在昌化江下游的“南造牙、什早春”(意为田地无田埂,河水分叉流过)这个地方相遇时,兄妹岁数都已过三十了。

为了在海南岛传续人丁,荷发有意与其兄老先结为夫妻,她便用木炭文脸戈I上身,以使老先认不出自己是其妹,他们就这样结婚了。

荷发生下一个肉团,老先用刀把肉团切割为五块,它们就变成了今天黎族的赛、杞、侾、润(即本地黎)和美孚五个支系的祖先。

这是黎族妇女关于文身习俗起源的一种说法。

另一个传说是这样的:在远古的时候,海南岛昌化江下游的江岸东寨,有一对恋人,男的叫亚贵,女名亚贝。

亚贝生得标致又能歌善舞,和亚贵相亲相爱。

对岸西村恶霸老夹,看见亚贝非常美丽便起歹心,强抢亚贝为妻。

她被关进老夹家,啼哭了三年,

终无笑声。

三月三那一天,亚贵骑飞鹿搭救亚贝逃走,逃到昌化江源头,悬崖峭壁断了去路,而后面老夹的家丁又紧追过来,就在这危急关头,亚贝用红藤棘往自己脸上和身上乱刺,毁了自己美丽的容貌。

当家丁抓回亚贝时,老夹一看已是一个全身疤痕的女人,就把她放走了。

从此,亚贵和亚贝住在五指山下,成家立业,生男育女,过着幸福的日子。

后来,黎族妇女以文身来纪念亚贵和亚贝对爱情的忠贞。

在人们的思想观念中,还有人认为文身是黎族妇女生活情操中不可抗拒的族规。

老人说妇女在世不文身,死后就得不到祖宗的相认,成为无家可归的鬼妇。

过去,在黎族社会上,人们普遍认为文身既是女人的美容,又是宗族的美德。

如妇女不文身,就会被视为男女不分,容貌不美,叛逆宗族。

不文身的女性,在社会上没有地位,男人不愿娶,即使出嫁了也不得当主妇,终身受歧视,甚至被迫害致死。

尚未文身的女性死去时,必须在尸体上按接受文身的部位用木炭划身后才能入棺送葬,违者不得葬于本家族所属的墓山。

二、文身的支系与区域

在黎族五个支系中,妇女文身之俗,除赛黎支系已绝迹外,直到本世纪五十年代初,其他四个支系都还存在。

具体地说,润黎和美孚黎的妇女盛行文身;侾黎中的罗勿侾和四星饽妇女文身,三星侾、僧应和崖州侾妇女不文身;杞黎中的“合亩制”地区妇女文身,其他地区的杞黎妇女不文身。

从区域范围划分,白沙、昌江、东方、乐东四县和保亭县的“合亩制”地区,以及琼中县的什运和毛阳等地区,均盛行妇女文身习俗;崖县、陵水二县和保亭县的大本山以南,以及琼中县的五指山以北等地区,妇女文身习俗已绝迹。

杂居在海南汉区各县的黎族,妇女没有文身的习俗。

三、文身的年龄

女子长到十二至十六岁(也有个别至二十五岁),必须进行文

身。

在受文前,先由母亲或文身师(文婆)对少女进行文身风俗的传统说教,使其心甘情愿地受文。

如果有不接受文身者,就得施行强制手段使其受文。

四、文身的部位与图案象征

黎族不同支系妇女的文身部位和图案各有区别。

杞黎的“合亩制”地区和侾黎的罗勿侾,文身部位相同,均文于脸面,手腕上端和小腿下端,以点线纹构成平行形纹或其他几何形图案。

四星仲的文位,除脸上和上下肢文的点线纹和铜钱纹外,颈部上有垂直的双线条纹。

润黎(本地黎)和美孚黎的文身部位遍及身躯,包括脸上、脖子、胸脯、腹部,脊背、臂部、小腿等部位,且纹图复杂。

润黎以方块纹和树叶纹组成文身图案。

美孚黎以谷粒点纹、泉流纹和几何方形纹等组成文身图案。

脸纹图案有区分支系的功用。

虽然各支系的文身图案不一样,但制作花纹图案时有共同之处,即都是以点成线,用点和线组成各种文身的图案。

各种文身图案都有其象征意义。

划于脸部两颊的双线点纹图案、几何形图案、泉流纹图案等,均称为“福魂”图案;划于上唇的,称为“吉利”图案,划于下唇的,称为“多福”图案,臂纹中于手腕上的双线条纹图案,称为“保平安”图案;划于臂上的铜钱纹图案,称为“财富"图案。

身躯上划“田”字形纹、谷粒点纹、泉流纹等图案,称为“福气上身”(财富多、子女多)图案。

腿纹中划双线纹、树叶纹、槟榔树纹等图案,均称为“护身”图案。

五、文身的工具、染料和施术方法

文身工具和染料。

由文师造料,然后上山采集坚韧锋利的自藤或红藤梗叶棘,剥去不适用的棘,留下一根棘在梗上,制成“丁”字形的文针。

还要备一根如筷子大小的小木棒,在定纹时用以打击文针。

文身染料,是家种的两种染料草(黎语叫“干香”,“干拜”),把染料草放在陶盆里浸泡七天以上,经一番加工制成青蓝色的染料水。

使用时,用碗盛染料水,再加进适量的炭末。

开

始文身时,文师用灯心草蘸上染料水,像绘画一样先在受文部位轻轻画出一预纹图样,然后用“丁”形文针沿着图样一孔一孔地把染料水钉进受纹者的皮肉内。

六、文身的时间与场地

一年四季中,秋季最适于进行文身,因为春季要上山种“山栏”,又要下田种稻子,农活频繁,没有:空闲时间,夏天气候炎热,流汗多,不利文身,冬天寒冷,皮肤干燥,创口易裂开,也不适文身。

文身要选择吉日良辰。

一般虫日、火日、猴日等,都被视为不吉利的日子,认为虫日文身,纹口溃烂,火日文身,纹口如火烧一样疼痛,猴日划纹,纹图象猴子乱抓一样错乱无章。

牛日、猪日、龙日等日子,才是文身的吉日。

一天之中,上午和中午是文身的佳时,如果下午文身,施术时间长了光线不足,不易看清拟画的图案。

文身的场地,不得选在家屋和村中公开场所,所以文身通常是到女子“布隆闺”(为女青年睡觉专建的小房屋)。

或在山上草寮里进行。

文身是妇女的内事,男性不得参与,更不许偷看。

七、文身程序与禁忌

文身以前,要由文师举行仪式,杀鸡摆酒设祭品,向祖先鬼神报告受文者的名字,以求保佑平安。

然后,用树叶象征性地扫一扫施术场地,说是赶走“凶魂”,并把树叶挂在房门上,表示这里有人正在文身,外人不许进入。

施术时,除了文师和受文者的母亲外,还得邀请两三个文过身的妇女参加,主要是协助文师完成各个施术工序,以及防止受文者因皮肉受苦而反抗。

文身是一件皮开血流的事情,所以在施术过程中,受文者往往疼痛得惨叫不绝,滚翻于地,参与人员只得对其按肢掩口,甚至用绳子捆绑手脚强制受文。

如果受文者一次不能忍受痛苦,可以分为二次或三次进行,故有的要用三、五年时间才告结束。

施术后,由于创口肿痛,受文者往往数天内吃睡不香。

在此期间,不许洗身,不得外出,禁忌同外人讲话。

在创口结痂脱落后,皮肤上面就显

出永不褪去的紫蓝色文身图案来。

文身成功后,要煮龙眼树叶水洗身,父母要为其杀鸡或猪,摆席请酒,庆驾祖宗赐于受文者美丽的容貌。

对于文师和参与施术的妇女,主人家应交付一定数量的酬谢金,如光洋两块、大米一箩等。

有的地区还要向文师送一头牛酬谢。

要是文身失败,则归于鬼神做乱,受文者之家要敲锣打鼓,杀牲口祭祖先鬼,祈求祖先赐于受文者美丽的容貌。