许渊冲和他的翻译思想

- 格式:ppt

- 大小:3.03 MB

- 文档页数:84

许渊冲诗歌翻译中“三美”说解读许渊冲是我国著名的翻译家,他在大量实践的基础上,总结出了属于自己的一套翻译理论,即“美化之艺术,创优似竞赛“。

本文重点对许先生的“三美”说进行解读。

“三美”对于中国诗歌这种特殊文学形式的翻译具有很高的指导性,同时也对诗歌翻译理论有着杰出的贡献。

标签:许渊冲;“三美”说;意美;音美;形美1. 绪论许先生是我国著名的翻译家,被称为将中国古典诗词译成英法韵文的唯一专家。

他自诩“不是院士胜是院士,遗赠欧美千首诗”。

在长达几十年的翻译实践中,许渊冲先生共出版了42本著作,3本翻译论著,1本回忆录和38本译著。

许渊冲是一个颇受争议的人物。

他学识渊博,译著等身,自称“书销中外五十本,诗译英法唯一人“。

许先生不仅是一名出色的翻译实践工作者,他还在大量实践的基础上,从理论角度总结除了很多独特的简介和宝贵的经验,构建了独特的许氏译论体系。

“美化之艺术,创优似竞赛”便是许氏译论的高度浓缩。

“美化之艺术,创优似竞赛”的提出,在我国翻译史上可谓是浓墨重彩的一笔。

许氏译论不仅继承了先贤的翻译思想,更在自己大量翻译实践的基础上对中国传统的翻译理论框架进行了大胆的创新。

他在许均教授的《新旧世纪交谈录》中就明确表示他的理论依据就是“前任的理论或经验,不过应用于自己的翻译实践,再加以发展总结”,便形成了许氏翻译理论。

他从鲁迅的“三美”论中选了一个“美”字;从钱钟书的“化境”说中取了一个“化”字;从孔子的“知之者不如好之者,好之者不如乐之者”中选了一个“之”字;“艺术”即“翻译是艺术,不是科学”,来源于朱光潜在《诗论》中所说的“从心所欲,不逾矩,是一切艺术成熟境界”。

“创”,即“文学翻译等于创作”,来源于郭沫若的“创作论”;“优”,即“翻译要发挥译文语言优势”;“似”,即“意似、音似、形似”或“意似、形似、神似”,来源于傅雷的“神似说”;“竞赛”,即“翻译是两种语言的竞赛,文学翻译更是两种文化的竞赛”。

许渊冲望岳英文版

摘要:

1.许渊冲简介

2.《望岳》原诗背景及意义

3.许渊冲翻译《望岳》的英文版

4.许渊冲翻译理念及特点

5.《望岳》英文版的意义与影响

正文:

许渊冲是中国著名的翻译家,他精通中英文,长期致力于中国文学作品的翻译工作。

他的翻译理念是“信、达、雅”,即在保持原文意义的基础上,力求语言通顺、优美。

《望岳》是唐代诗人杜甫的名篇,描绘了泰山雄伟壮观的景象,表达了诗人对祖国山河的热爱之情。

许渊冲将这首诗翻译成英文,让更多国际友人能够欣赏到中国古典文学的魅力。

许渊冲翻译《望岳》的英文版,保留了原诗的意境和情感。

例如,他将“岱宗夫如何?齐鲁青未了。

”翻译成“How great is the Tai mountain? The green of Qi and Lu never ends.”这里的翻译既忠实于原文,又符合英文表达习惯,让读者能够感受到泰山的巍峨和齐鲁大地的辽阔。

许渊冲的翻译特点是将中国古典诗词的意境和情感用英文表达出来,让读者在阅读英文版时,能够感受到中国文学的魅力。

他的翻译理念和技巧,使得《望岳》英文版成为了一部成功的中国文学翻译作品。

《望岳》英文版的出版,对于传播中国文化、促进中西文化交流具有重要意义。

它让更多国际友人能够了解中国古典文学,感受中国文化的魅力。

许渊冲的诗歌翻译理论及其应用一、许渊冲的译作许渊冲在译作方面,除了由英国企鹅出版公司出版的汉译英《不朽之歌》外,还有《诗经》、《楚辞》、《唐诗三百首》、《宋词三百首》、《李白诗选》、《苏东坡诗词选》和《西厢记》等英译,其中英译《楚辞》及《西厢记》分别被誉为“英美文学的高峰”,“可与莎士比亚的杰作媲美”;汉译法则有《中国古诗词三百首》、《毛泽东诗词选》等;外译汉则有世界文学名著十种:〔英〕德莱顿《一切为了爱情》、司各特《昆廷-杜沃德》,〔法〕《雨果戏剧选》、司汤达《红与黑》、巴尔扎克《人世之初》、福楼拜《包法利夫人》、莫泊桑《水上》、罗曼-罗兰《约翰-克里斯托夫》和《哥拉-布勒尼翁》,〔美〕亨利-泰勒《飞马腾空》。

二、许渊冲的诗歌翻译理论概述许渊冲从事文学翻译长达60余年,翻英法、译唐宋,实践经验丰富。

“译者,尤其是优秀的译者,在从事文学翻译时大多有自己信奉的翻译原则,并且还有其独特的追求目标。

”(谢天振,2003:69)许渊冲在进行大量翻译实践的同时,无时无刻不在思考、构建并不断修正和完善自己的翻译理论。

从20世纪70年代末至今,他先后在学术期刊发表翻译类文章百余篇,他提出了自己独到的文学(尤其是诗词)翻译理论:“在我看来,‘信、达、雅’三字经可以理解为‘信、达、优’。

‘优’就是发挥译语优势,就是用译语最好的表达方式,用富有意美、音美、形美的词语,换句话说,‘优’就是‘美’。

……‘美化’就是‘创优’,‘优’有高下之分,所以创优就是竞赛,看哪种语文更能表达原作的内容。

总起来说,文学译论也可以说是‘创优似竞赛’:‘优’是文学翻译的本体论,‘创’是方法论,‘似’是目的论,‘竞赛’是认识论,和前面提到的‘美化之艺术’加起来,一共是十个字:美化之艺术,创优似竞赛。

”“ 这就是我积六十年文学翻译的经验(用中、英、法文出版了五十多本文学作品,把两千多首诗词译成英、法韵文)总结出来的理论。

”(许渊冲,2003)1、“三美”论“三美”之说,是鲁迅在《汉文学史纲要》第一篇《自文字至文章》中提出来的。

许渊冲翻译三美原则

许渊冲教授是汉语古体诗(即格律诗)英译的大家,他提出了诗体译诗的"三美"论标准,主张译诗在意、音、形三个层面上尽量转递和保存原诗的神韵。

古诗英译"三美"论标准与五四新文化运动中新月派新诗革命"三美"论主张之间有承递的关系,"三美"论标准在许渊冲翻译实践中也有得失。

许渊冲在《文学与翻译》中写道:“我把鲁迅的‘三美说’应用到翻译上来,就成了译诗的‘三美’论。

”在他看来,“译诗要以‘美’为出发点,将原诗的意境、音韵和形式统一起来,尽可能地译出古诗的独特韵味,以飨读者”。

所谓意美,指的是诗歌内容、情感与意境等感于心的体验;所谓音美,指的是诗歌节奏、平仄与韵律等达于耳的体验;所谓形美,指的是诗句工整、对仗与协调等入于眼的体验。

这就是说,对意美、音美和形美的欣赏需要发挥读者的主观能动性,运用敏感的心、聪慧的耳朵和明亮的眼睛来品味文化,尤其是品味意韵悠长、抑扬顿挫、对仗工整的古诗,对译者有了更高的要求。

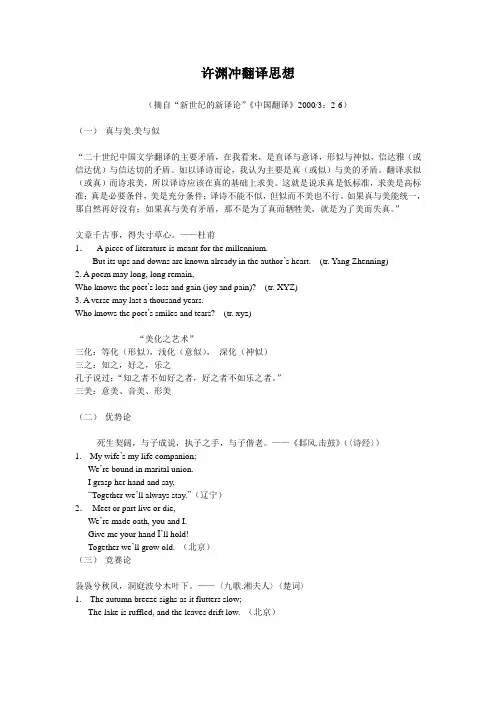

许渊冲翻译思想(摘自“新世纪的新译论”《中国翻译》2000/3:2-6)(一)真与美.美与似“二十世纪中国文学翻译的主要矛盾,在我看来,是直译与意译,形似与神似,信达雅(或信达优)与信达切的矛盾。

如以译诗而论,我认为主要是真(或似)与美的矛盾。

翻译求似(或真)而诗求美,所以译诗应该在真的基础上求美。

这就是说求真是低标准,求美是高标准;真是必要条件,美是充分条件;译诗不能不似,但似而不美也不行。

如果真与美能统一,那自然再好没有;如果真与美有矛盾,那不是为了真而牺牲美,就是为了美而失真。

”文章千古事,得失寸草心。

——杜甫1. A piece of literature is meant for the millennium.But its ups and downs are known already in the author’s heart. (tr. Yang Zhenning)2. A poem may long, long remain,Who knows the poet’s loss and gain (joy and pain)? (tr. XYZ)3. A verse may last a thousand years.Who knows the poet’s smiles and tears? (tr. xyz)“美化之艺术”三化:等化(形似),浅化(意似),深化(神似)三之:知之,好之,乐之孔子说过:“知之者不如好之者,好之者不如乐之者。

”三美:意美、音美、形美(二)优势论死生契阔,与子成说,执子之手,与子偕老。

——《邶风.击鼓》(〈诗经〉)1.My wife’s my life companion;We’re bound in marital union.I grasp her hand and say,“Together we’ll always stay.”(辽宁)2.Meet or part live or die,We’re made oath, you and I.Give me your hand I’ll hold!Together we’ll grow old. (北京)(三)竞赛论袅袅兮秋风,洞庭波兮木叶下。

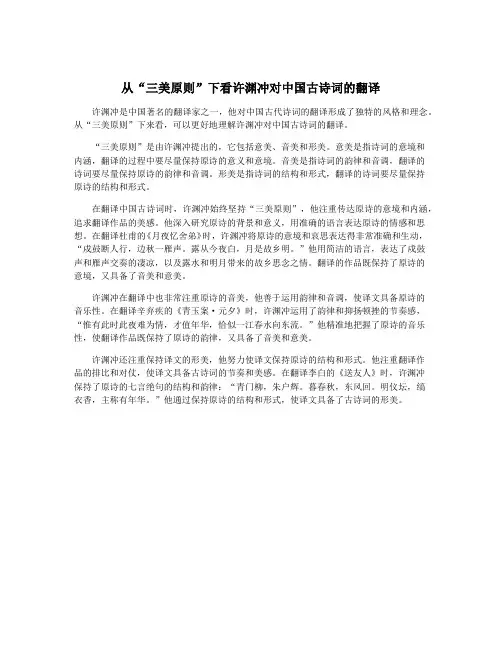

从“三美原则”下看许渊冲对中国古诗词的翻译许渊冲是中国著名的翻译家之一,他对中国古代诗词的翻译形成了独特的风格和理念。

从“三美原则”下来看,可以更好地理解许渊冲对中国古诗词的翻译。

“三美原则”是由许渊冲提出的,它包括意美、音美和形美。

意美是指诗词的意境和内涵,翻译的过程中要尽量保持原诗的意义和意境。

音美是指诗词的韵律和音调,翻译的诗词要尽量保持原诗的韵律和音调。

形美是指诗词的结构和形式,翻译的诗词要尽量保持原诗的结构和形式。

在翻译中国古诗词时,许渊冲始终坚持“三美原则”,他注重传达原诗的意境和内涵,追求翻译作品的美感。

他深入研究原诗的背景和意义,用准确的语言表达原诗的情感和思想。

在翻译杜甫的《月夜忆舍弟》时,许渊冲将原诗的意境和哀思表达得非常准确和生动,“戍鼓断人行,边秋一雁声。

露从今夜白,月是故乡明。

”他用简洁的语言,表达了戍鼓声和雁声交奏的凄凉,以及露水和明月带来的故乡思念之情。

翻译的作品既保持了原诗的意境,又具备了音美和意美。

许渊冲在翻译中也非常注重原诗的音美,他善于运用韵律和音调,使译文具备原诗的音乐性。

在翻译辛弃疾的《青玉案·元夕》时,许渊冲运用了韵律和抑扬顿挫的节奏感,“惟有此时此夜难为情,才值年华,恰似一江春水向东流。

”他精准地把握了原诗的音乐性,使翻译作品既保持了原诗的韵律,又具备了音美和意美。

许渊冲还注重保持译文的形美,他努力使译文保持原诗的结构和形式。

他注重翻译作品的排比和对仗,使译文具备古诗词的节奏和美感。

在翻译李白的《送友人》时,许渊冲保持了原诗的七言绝句的结构和韵律:“青门柳,朱户辉。

暮春秋,东风回。

明仪坛,缟衣香,主称有年华。

”他通过保持原诗的结构和形式,使译文具备了古诗词的形美。

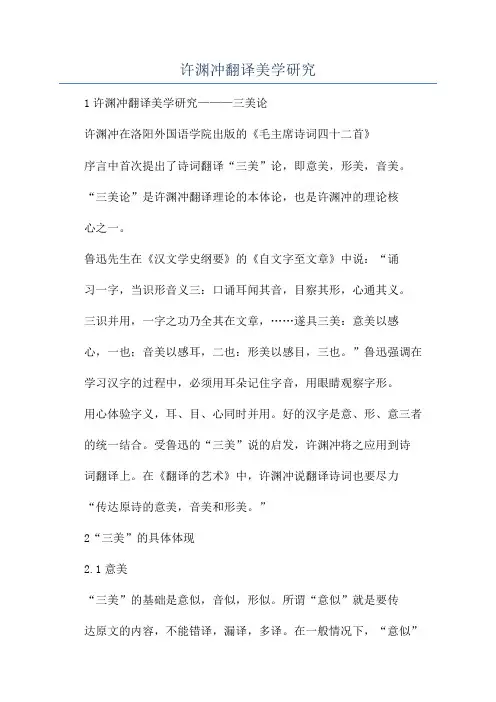

许渊冲翻译美学研究1许渊冲翻译美学研究———三美论许渊冲在洛阳外国语学院出版的《毛主席诗词四十二首》序言中首次提出了诗词翻译“三美”论,即意美,形美,音美。

“三美论”是许渊冲翻译理论的本体论,也是许渊冲的理论核心之一。

鲁迅先生在《汉文学史纲要》的《自文字至文章》中说:“诵习一字,当识形音义三:口诵耳闻其音,目察其形,心通其义。

三识并用,一字之功乃全其在文章,……遂具三美:意美以感心,一也;音美以感耳,二也:形美以感目,三也。

”鲁迅强调在学习汉字的过程中,必须用耳朵记住字音,用眼睛观察字形。

用心体验字义,耳、目、心同时并用。

好的汉字是意、形、意三者的统一结合。

受鲁迅的“三美”说的启发,许渊冲将之应用到诗词翻译上。

在《翻译的艺术》中,许渊冲说翻译诗词也要尽力“传达原诗的意美,音美和形美。

”2“三美”的具体体现2.1意美“三美”的基础是意似,音似,形似。

所谓“意似”就是要传达原文的内容,不能错译,漏译,多译。

在一般情况下,“意似”和“意美”是一致的,但是有时“意似”和“意美”却是有矛盾的。

也就是“意似”并不一定能传达原文的“意美”,因为“意美”有时是历史原因或者是联想造成的,译成另外一种语言没有相同的历史原因就引不起相同的联想,也就不容易传达原诗的“意美”。

至于某些“意美”的词汇,在英语中根本就找不到“意似”的译文,这种“意美”有时是“音美”或者“形美”造成的。

虽然“意美”是建立在“意似”的基础上,但是“意似”只是表层结构,“意美”才是深层结构。

首先看《诗经·关雎》题目的翻译,wooing and wedding.“关关”二字表示雌雄鸟和鸣声,是一个拟声词,用来表示水鸟鸣叫的声音。

“雎鸠”是一种鱼鹰类水鸟,相传这种水鸟有定偶。

因此用来比喻男女之间的恋情。

这种贞鸟,如果其中一只死了,另一只最终也会肝肠寸断忧郁而死。

此处译者并没有直译,而是留给读者更多的想象和发散的审美空间。

诗人以绿洲上雎鸠鸟关关和鸣声起兴,用它们优美的啼声,来表达内心的欢愉和恋情,以此来表达男子对女子强烈的爱慕思念之情,记录了诗人和他心爱的姑娘在一年内由相识、求爱、热恋、订盟以致结婚的全过程。

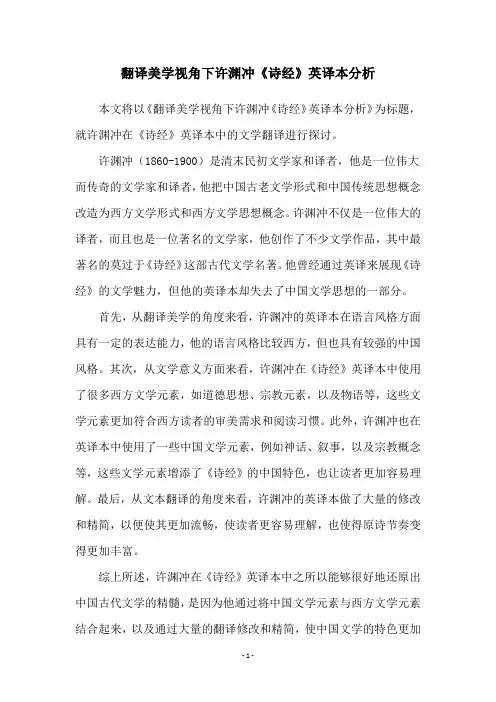

翻译美学视角下许渊冲《诗经》英译本分析本文将以《翻译美学视角下许渊冲《诗经》英译本分析》为标题,就许渊冲在《诗经》英译本中的文学翻译进行探讨。

许渊冲(1860-1900)是清末民初文学家和译者,他是一位伟大而传奇的文学家和译者,他把中国古老文学形式和中国传统思想概念改造为西方文学形式和西方文学思想概念。

许渊冲不仅是一位伟大的译者,而且也是一位著名的文学家,他创作了不少文学作品,其中最著名的莫过于《诗经》这部古代文学名著。

他曾经通过英译来展现《诗经》的文学魅力,但他的英译本却失去了中国文学思想的一部分。

首先,从翻译美学的角度来看,许渊冲的英译本在语言风格方面具有一定的表达能力,他的语言风格比较西方,但也具有较强的中国风格。

其次,从文学意义方面来看,许渊冲在《诗经》英译本中使用了很多西方文学元素,如道德思想、宗教元素,以及物语等,这些文学元素更加符合西方读者的审美需求和阅读习惯。

此外,许渊冲也在英译本中使用了一些中国文学元素,例如神话、叙事,以及宗教概念等,这些文学元素增添了《诗经》的中国特色,也让读者更加容易理解。

最后,从文本翻译的角度来看,许渊冲的英译本做了大量的修改和精简,以便使其更加流畅,使读者更容易理解,也使得原诗节奏变得更加丰富。

综上所述,许渊冲在《诗经》英译本中之所以能够很好地还原出中国古代文学的精髓,是因为他通过将中国文学元素与西方文学元素结合起来,以及通过大量的翻译修改和精简,使中国文学的特色更加突出,而且他的英译本同样具有西方文学的特点,能够满足西方读者的审美需求。

因此,他的诗经英译本是一部伟大的英译作品,能够体现出中国文学的精髓,且被西方读者所接受。

总之,《诗经》英译本是许渊冲在翻译文学领域取得的辉煌成就。

他在英译过程中体现了翻译美学的特色,同时也把中国古代文学的思想及文学元素传达给世界。

他全面运用西方文学元素和中国文学元素,使原诗变得更加丰富,完美地还原了中国古代文学的内涵,这便是许渊冲文学翻译的美学特色之处。

校园英语 / 翻译探究浅谈许渊冲“三美”译诗理论中的“音美”湖北商贸学院外国语学院/梅婷一、 引言作为一种特殊的文学体裁,诗歌可以说是语言艺术的最高形式之一,具有强烈的艺术感。

在翻译中国古典诗歌时,如何让外国人了解中国的诗歌、欣赏中国的诗歌一直是许多翻译家和翻译研究者共同关注的话题。

作为同时把唐诗译成法语和英语的译者,许渊冲提出了自己的观点:“应该如何把中国诗词译成英、法文,才能使英、法文读者像汉语读者一样爱不忍释、百读不厌呢?我个人觉得译文应该尽可能传达中国诗词的意美、音美和形美。

”在许渊冲的“三美”译诗思想中,“音美”建立在“意美”基础上并凌驾于“形美”,毋庸置疑,意象在诗歌中的地位是十分重要的,“意美”是诗歌翻译的最基本的标准,但是许渊冲将“音美”置于“形美”之上,可见其对诗歌翻译中“音美”的重视。

本文将以许渊冲的法译唐诗为例,探究其翻译理论中“音美”的体现。

二、许渊冲诗歌翻译理念之“音美”从一般的意义说,许渊冲的译诗思想属于格律派,他提出的“意美”、“音美”、“形美”的“三美”原则就是证明。

1979 年,许渊冲就在《译诗研究》中提出了“三美”原则,并且明确指出了“三美”之间的关系:“‘意美’是最重要的,‘音美’是次要的,‘形美’是更次要的。

也就是说,要在传达原文‘意美’的前提下,尽可能传达原文的‘音美’;还要在传达原文‘意美’和‘音美’的前提下,尽可能传达原文的‘形美’;努力做到‘三美,齐备。

如果三者不能得兼,那么,可以不要求‘形似’和‘音似’,但要尽可能传达原文的‘意美’和‘音美’。

”以上论述了许渊冲“三美”译诗思想的提出。

就“音美”而言,其地位在“意美”之下,“形美”之上,也可以说,在传达原诗的形式时,“音美”的传达更为重要,尤其是原诗的韵,在译诗时要尽可能保留。

具体来说,“音美”的传达是以“音似”为基础的。

从这个角度说,译诗不但要押韵,而且要尽可能使韵脚的声音接近于原诗的韵脚。

当然,这种做法是相当困难的,但是“世上无难事,只要肯登攀”’所以译者要发挥主观能动性,要敢于挑战。

从“三美原则”下看许渊冲对中国古诗词的翻译

“三美原则”是指许渊冲在翻译中国古诗词时坚持的三个原则,即忠实、通顺和美。

他认为翻译诗词要忠实于原作的意境和意义,让读者能够准确理解原作的内涵;要通顺流畅,符合现代汉语的表达习惯,不拘泥于原文的词序和形式;翻译的诗词要具有一定的美感,使读者在阅读时能够感受到诗词的韵味和美妙之处。

许渊冲对中国古诗词的翻译可谓是匠心独运,精益求精。

他深入研究原作的背景和意境,力求将原作的精神和风情通过翻译再现出来。

他注重对古老语言和文化的理解,力求在翻译中保持原作的独特韵味和美感。

在翻译杜甫的《登高》时,他将“国破山河在”翻译成“An empire shattered leaves a world in ruins”,传达了杜甫悲壮的抒情情感和对国家的关切之情。

许渊冲在翻译中注重通顺和表达的流畅性。

他善于运用现代汉语的表达方式,使翻译结果符合当代读者的阅读习惯。

他认为翻译要做到“不被翻译的看出来”,即读者在阅读翻译作品时不会因为翻译而感到别扭或生硬。

他的翻译通顺流畅,富有韵味,读起来自然而然。

许渊冲还非常注重翻译作品的美感。

他翻译的诗词具有一定的艺术价值,能够让读者在欣赏中体味到诗词的美。

他擅于运用音韵、押韵和修辞手法,使翻译的诗词在形式和语言上都具备美感。

通过他的翻译,读者不仅能够理解原作的意境和意义,还能够欣赏到诗词的艺术之美。

许渊冲翻译理论及作品阐发之马矢奏春创作外国语学院115班3号冯奕璇许渊冲翻译理论及作品阐发在上了名家名篇赏析这门课之后,我们都知道了在中国古诗词翻译中,许渊冲有“诗译英法独一人”的称号,同时他还总结了本身的诗词翻译理论.下面就让我们阐发一下许渊冲师长教师的翻译理论以及他的作品.首先是许师长教师所提出的“三美”理论,“三美”即意美、音美、形美.所谓意美,就是在翻译时要表现出原作的内容美;音美即要求译文押韵、顺口、好听;形美则是对诗的行数长短整洁,句子对仗工整的要求.以他翻译的《关雎》为例,“关关雎鸠,在河之洲.窈窕淑女,正人好逑”译文为“By riverside are cooing.A pair of turtledoves. A good young man is wooing. A fair maiden he loves”,先说意美,关关雎鸠的意思是“关关鸣叫的水鸟”,许师长教师的译文顶用了“cooing”这个单词来暗示水鸟,运用了“拟声”的修辞手腕,将水鸟鸣叫这一气候描写的惟妙惟肖,“拟声”的手腕同时也表示出了原文《关雎》的活泼的感应,而“turtledoves”既有斑鸠的意思,也有情人的意思,暗示了这首诗为一首情诗,适合原文的意境.许师长教师用“a good young man”而不是“gentleman”表示出了原文“平易近俗歌谣”的特点,潇洒,不拘泥于形式.再说音美,译文中第一句的词尾“cooing”和第三句的词尾“wooing”读音相似,第二句的词尾“turtledoves”和第四句词尾“loves”读音相似.在音节上,第一句为七个音节,第二句五个,第三句又是七个,第四句五个.一三句押韵,二四句押韵,读起来朗朗上口,适合“音美”这一特点.第三个特点是“形美”原诗中四字一句,对仗极其工整,译文中也保持在四到六词一句,共四行,和原诗相符.以上就是我所认为的许渊冲师长教师的“三美”理论,除了“三美”理论之外,许师长教师还提出了别的一个著名的翻译理论“三化”理论.“三化”即“深化,等化,浅化”.“深化”就是原文为抽象、一般性的措辞,译文则用形象、具体的措辞对译,包含加词、分译等.“浅化”是原文为形象、具体的措辞,译文则用抽象、一般性的措辞对译,包含减词、“合译”等.“等化”底子上是采取直译的方法,原文为形象、具体的措辞,译文也用相同形象、具体的措辞.原文为抽象、一般性的措辞,译文也保持相同抽象、一般性的措辞,包含换词、“反译”等方法.以我们课上所学的许师长教师翻译的李商隐的《无题》为例.“相见时难别亦难,春风无力百花残”许师长教师译为“It’s difficult for us to meet and hard to part. The east wind is too weak torevive flowers dead”原文中第一句的两个“难”是本文的亮点地点,表达出了一对难舍难分的情人将要分隔两地的局面,两个“难”缺一不成.许师长教师用等化的方法将第一个“难”译为“difficult”,第二个“难”译为“hard”,准确表达出了原文难舍难分的意境.“春蚕到去世丝方尽,蜡炬成灰泪始干”译文是“Spring silkworm till its death spinssilk from lovesick heart. And candles but when burned up have no tears to shed”在这句话华夏诗“丝”有两个意思,引申的含义是“思念”.假如只表达“丝”的原意,译文就不克不及将这首诗的激情完整的表达出来.许师长教师运用了深化的方法,用“lovesick heart”将“思念”表达出来.“蓬山此去无多路,青鸟周密为探看”译文“To the three fairy mountains it’s not a long way. Would the blue bird oft fly to see you on the height!”.“蓬山”指的是“蓬莱山”,是中国传奇中的海上仙山,其他地方其实不知道此山,于是许师长教师运用“浅化”的方法译为“the three fairy mountains”,便于外国读者理解诗的真实意思.以上就是我对许渊冲师长教师的翻译理论的理解,以及对他作品的阐发.我们往后还要进修翻译方面的常识,信赖许师长教师的理论对我往后的进修能够起到指导传染感动,让我在诗词翻译方面取得更大的进步.。

许渊冲最经典的翻译(原创实用版)目录1.许渊冲的背景介绍2.许渊冲的经典翻译作品3.许渊冲的翻译理念和方法4.许渊冲翻译作品的艺术价值5.许渊冲翻译作品对后世的影响正文许渊冲,原名许振东,是我国著名的翻译家、文学家、教育家。

他生于 1921 年,自幼爱好文学,曾先后就读于北京师范大学和清华大学。

他的翻译生涯始于 20 世纪 50 年代,至今已翻译了数百部作品,涵盖了中、英、法、德、意、日等众多语种,被誉为“翻译界的泰斗”。

许渊冲最经典的翻译作品当属《毛泽东选集》。

他以独特的翻译手法,准确传达了毛泽东思想的精髓,使得这部作品成为了国外了解中国革命历程和中国共产党的指南。

此外,他还翻译了《唐诗三百首》、《宋词三百首》等古典文学名著,将中国古典文化的美丽与世界分享。

许渊冲的翻译理念和方法独树一帜。

他主张“忠实、达意、求美”,即在忠实于原文的基础上,传达原文的意境和美感,使翻译作品具有艺术价值。

他的翻译方法被称为“意译”,即在保证表达原文意思的同时,力求使译文更加优美、生动。

这种翻译方法在学术界引起了广泛的讨论,对于提高我国翻译水平产生了深远的影响。

许渊冲翻译作品的艺术价值不言而喻。

他的翻译作品,无论是文学名著还是政治论著,都充满了独特的韵味。

这得益于他深厚的语言功底、广博的学识和独特的翻译理念。

他的翻译作品,无论是内容还是形式,都堪称艺术佳作。

许渊冲翻译作品对后世的影响是深远的。

他的翻译理念和方法影响了一代又一代的翻译工作者,推动了我国翻译事业的发展。

同时,他的翻译作品也让世界更加了解中国,增进了中外文化交流。

从“三美原则”下看许渊冲对中国古诗词的翻译

许渊冲是中国诗词翻译界的一位重要人物,以其翻译的「三美原则」而闻名。

这个原

则包括准确传达原诗的美感、以美化再现原诗的美感、以美去妥协翻译的准确性。

通过这

个原则,许渊冲试图在译作中保持原诗的美感,同时还需要在翻译过程中做出一些创造性

的改动,以准确地表达原诗的意境。

许渊冲强调要传达原诗的美感。

他认为,翻译不只是一个准确表达意义的过程,也是

一个艺术创作的过程。

翻译者需要理解原诗的意境和美感,并在译作中再现这种美感。

这

需要翻译者具备深厚的文化素养,以便能够准确理解原诗所表达的情感和意境。

只有通过

准确传达原诗的美感,翻译作品才能被读者所接受和欣赏。

许渊冲主张美化再现原诗的美感。

他认为,诗歌是一种高度压缩和艺术化的语言形式,每个字词都承载着丰富的意义和象征。

当翻译者将原诗翻译成另一种语言时,需要将原诗

的意境和美感再现出来,并且在翻译过程中进行一定的调整和改动,以创造出与原诗相当

甚至更美的翻译作品。

这其中包括对诗歌的音、韵、格律等进行适当的调整,以使译作更

具有原诗的韵律和美感。

许渊冲的「三美原则」从不同的角度指导了他在中国古诗词翻译中的实践。

这一原则

要求翻译者在传达美感的也要保持翻译的准确性,同时还需要在翻译过程中进行一定的调

整和改动,以再现原诗的美感。

许渊冲以其深厚的文化素养和良好的翻译能力,成功将许

多中国古诗词引入了国际舞台,并且在中国的诗歌翻译界产生了深远的影响。

许渊冲教授将文学翻译概括为十个字:“美化之艺术,创优似竞赛”。

他从鲁迅的“三美”论中选了一个“美”字;从钱钟书的“化境”说中取了一个“化”字;从孔子的“知之者不如好之者,好之者不如乐之者”中选了一个“之”字;“艺术”即“翻译是艺术,不是科学”,来源于朱光潜在《诗论》中所说的“从心所欲,不逾距,是一切艺术成熟境界”。

总结起来说“美化之艺术”就是“三美”“、三化”、“三之”的艺术。

“创”是把郭沫若的“文学翻译等于创作”提高为再创论;“优”是傅雷的神似说;“竞赛”即文学翻译是两种语言文化的竞赛。

其中,“美”和“优”是创作方法论;“之”和“似”是目的论;“艺术”和“竞赛”是认识论。

尤其值得一提的是,在这十个字中,“美化之艺术”不仅是许教授译诗的“五字经”,更是他六十多年译诗的经验凝结。

2.1“美”即“三美(意美,音美和形美)”。

许渊冲的“三美”说应该是借鉴于鲁迅。

他曾提到“鲁迅在《汉文学史纲要》第一篇《自文学至文章》中说过:“汉语具有意美、音美、形美三大优点。

”他是把关于汉语的这三美推及翻译领域中。

而从“三美”说的翻译原则来看,许渊冲也主张应首先追求意美,其次求音美,再从求形美,并力求三者统一,即“best words in best order”。

2.2“化”指的是“等化”,“浅化”和“深化”。

许渊冲认为,“意美”不是“意似”,前者是深层结构,而后者则是表层结构。

如果表层和深层一致时,采用“等化”译法;如果表层和深层不一致时,则采用“浅化”或者“深化”译法。

2.3“之”为“知之”,“好之”和“乐之”。

意思是译作对读者一定要有吸引力。

许渊冲认为文学翻译的目的是使读者“知之”、“好之”、“乐之”。

所谓“知之”,就是知道原文说了什么,所谓“好之”,就是喜欢译文怎么说的;所谓“乐之”,就是对“说什么”和“怎么说”都感到乐趣。

一般说来,扭转译语劣势用浅化法,可以使人“知之”;争取均势用等化法,可以使人“好之”;发挥优势用深化法,可以使人“乐之”。