张謇的教育强国梦

- 格式:doc

- 大小:29.00 KB

- 文档页数:2

张謇(1853年7月—1926年7月),字季直,号啬庵,江苏海门人。

张謇兄弟五人,他排行第四,故在南通民间,张謇被称为“四先生”。

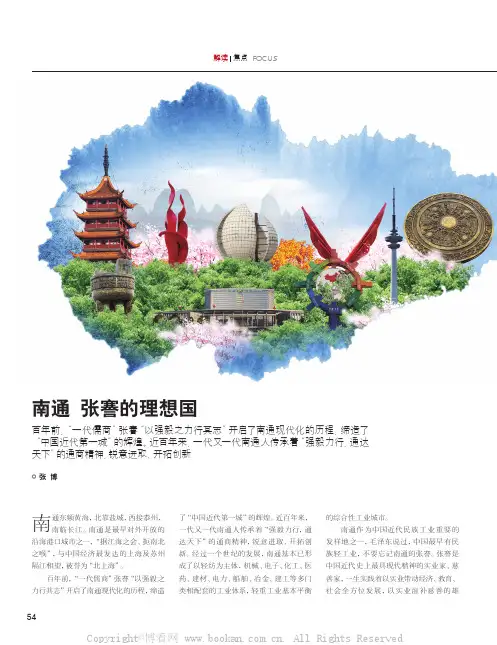

张謇不仅是清末的状元实业家,还是中国现代化事业的开拓者和先驱。

他所开创的“南通模式”,是中国工业和城市发展的有益尝试;他所主张的“棉铁主义”,是实业救国的良方。

南怀谨对张謇的“实业救国”是这样描述的:中国的实业家是什么时候开始的?满清末年。

那个时候讲实业,有个口号叫“实业救国”,什么人提出来的?江苏南通张謇,是清末最后一个状元。

南怀瑾对张謇的推崇,主要是因为他倡导“实业救国”。

回顾张謇的人生道路,其间也是非常曲折的。

在清代,冷籍是没有科考资格的,而张謇家便是冷籍。

为了能参加科举,张謇的父亲托人安排张謇用如皋县人张育才的名义报名注籍。

1869年,张謇考上了秀才。

但是,看到张謇考中秀才后,如皋县张家开始用冒名一事来要挟张謇,索要钱物未果后,将张謇告上了公堂。

这场官司延续了数年,最后因为通州知州孙云锦、江苏学政彭久余怜士惜才、曲为援护,屡费周折,才把冒籍风波平息下来。

从16岁中秀才到27岁之间,张謇每两年就去江宁参加一次乡试,结果都未考中。

1882年,张謇撰写了一篇主张对外持强硬政策的奏折,引起高层官员的注意的同时也受到了光绪的帝师、时任户部尚书翁同龢的赏识。

在政治上翁同龢与慈禧不和,他拥护光绪掌权,为了充实阵营,便不遗余力地提携张謇。

当时任北洋大臣的李鸿章和两广总督张之洞也对张謇争相礼聘,邀其入幕,但张謇“南不拜张北不投李”,一概婉拒,继续攻读应试。

他也许是想名正言顺地踏入仕途吧。

1894年,因为慈禧六十大寿特设了恩科会试,殿试时,翁同龢把张謇的卷子定为第一,还在向光绪帝引见时,特地介绍说:“张謇,江南名士,且孝子也。

”张謇终于在41岁时得中一甲一名状元,循例授六品翰林院修撰。

1898年,翁同龢被罢官后,张謇自觉官场险恶难测,于是决心远离官场,去创办实业,三十年科举之幻梦终于了结。

描写张謇爱国主义作文

“爷爷,给我讲讲张謇的故事呗!”我拉着爷爷的手撒娇道。

“好呀,乖孩子。

”爷爷笑着摸了摸我的头。

那是一个阳光明媚的午后,我和爷爷坐在院子里的树荫下。

爷爷开始给我讲起了张謇的故事。

张謇啊,那可是个了不起的人物。

他出生在咱们江苏南通,小时候家里并不富裕,但他特别勤奋好学。

他努力读书,就是想着有一天能为国家、为家乡做点事情呢。

后来他考中了状元,本来可以享受荣华富贵,可他却心系国家的命运。

当时咱们国家正面临着很多困难,张謇就决心要通过实业来救国。

他创办了好多工厂、学校,为家乡的发展做出了巨大的贡献呀。

我听着爷爷的讲述,脑海中仿佛出现了张謇忙碌的身影,在工厂里指导工人,在学校里关心学生。

“爷爷,张謇真的好伟大呀!那他不怕困难吗?”我好奇地问道。

“傻孩子,哪有人做事会没有困难的呀。

张謇也遇到了很多难题呢,但他从来没有放弃过,就像你遇到难题也不能轻易放弃一样哦。

”爷爷笑着回答我。

“嗯嗯,我知道啦爷爷。

张謇就像一个超级英雄!”我兴奋地说。

“哈哈,对呀,他就是那个时代的英雄。

他的爱国精神值得我们永远学习呢。

”爷爷感慨地说道。

我静静地想了一会儿,说:“爷爷,我也要像张謇一样,做一个对国家有用的人!”

爷爷欣慰地笑了:“好啊,乖孩子,爷爷相信你一定可以的!”

在那个温暖的午后,我懂得了张謇的爱国情怀,也在心里种下了一颗爱国的种子。

我知道,我要努力学习,将来也要为国家贡献自己的力量,就像张謇一样!难道我们不应该向张謇学习吗?当然应该!。

如何评价张蹇 -回复

张謇(jiǎn)(1853年7月1日~1926年8月24日),字季直,号啬庵,清代状元,实业家,立宪派著名人物,出生于江苏省海门市包场镇,光绪二十年(1894年)状元,中国近代实业家、政治家、教育家,主张“实业救国”。

他是中国棉纺织领域早期的开拓者,其一生创办了20多个企业,370多所学校,为我国近代民族工业的兴起,为教育事业的发展作出了宝贵贡献,被称为“状元实业家”。

张謇一生从事实业、教育,以实业为教育“开其源”,以教育为实业“巩其基”,在事业成功的同时,从1895年起,广泛兴办学校,并形成一套办学思想和办学模式,是我国近代史上一个值得纪念的人物。

张謇是谁?他有着怎样的传奇人生?快点进来看看吧毛泽东在谈到我国民族工业的发展过程中,特别提到有四位实业界人士“不能忘记”,“搞纺织工业”的张謇,就是其中之一。

他在有生之年,领导建立了大生纱厂,并在此基础上创立了一个门类比较齐全、体系比较完整的大生实业集团——以轻纺工业为核心的企业群。

张謇从而成为近代中国纺织业的重要奠基者。

更为可贵的是,在兴实业的过程中,他创造性地提出了“用实业带动教育,以教育推动实业”的科学论断,并成功地将之付诸实践,为近代中国经济、教育事业的发展做出了卓越的贡献。

仕途艰难,投身实业张謇出生于江苏南通的普通农民家庭,张家祖上三代都是普普通通的百姓,既没有人做过官,也没有人读过书。

他的父亲除务农外,还兼营小商业,却也非十分贫寒之家。

张謇自幼天资极高,4岁时,他就开始认千字文,5岁时就能把千字文从头背到底,一字不差。

父亲也十分重视对他的教育,5岁那年就把他送进邱氏私塾读书。

12岁时,又送他上了西亭一家姓宋的蒙馆先生家学习。

张謇不仅聪明伶俐,而且非常用功好学,深得先生宠爱。

据说,一次先生看到私塾门前有一官人骑马而过,即趁兴随口出了7个字的上联:“人骑白马门前过”,命张謇应对。

张謇略加思索,即以“我踏金鳌海上来”对之。

蒙馆先生听后大喜,逢人便夸赞他的得意门生张謇聪明过人,才思出众,并且说这是将来能中状元的预兆。

1868年,16岁的张謇准备参加文童会试。

可因他家三代不曾出过读书应考者,被称为“冷籍”,所以要去应考须同族有资望的人做保。

这可难住了张謇的父母。

名门望族怎肯为他们这些平民百姓做保,可又不想让儿子失掉这个机会,左思右想,终于有了主意:张謇的父亲与如皋县一个姓张的认为同族,让张謇到如皋冒籍应试。

张謇居然真的考取了秀才。

这本是喜事,可反而成了麻烦。

考中后,真相暴露,如皋落第童生认为张謇占了他们的名额,具名上告。

张謇的父亲变卖田产,四处求人,到处疏通,但延宕两年,仍不得解决。

张謇愤怒至极,便不与父亲商量,迳向学院申请斥革他这个“冒籍”的秀才,请求回到南通应试。

传承张謇精神作文在历史的长河中,总有一些人物如璀璨的星辰,照亮我们前行的道路。

张謇,就是这样一位了不起的人物。

说起张謇,那得先聊聊他的创业之路。

张謇本是一介书生,却有着非凡的勇气和决心投身实业。

在那个风雨飘摇的年代,大多数人都还在迷茫和困惑中徘徊,张謇却敏锐地看到了发展民族工业的重要性。

他在南通创办了大生纱厂,这可不是一件容易的事儿。

当时的条件那叫一个艰苦,资金短缺、技术落后、人才匮乏,困难一个接着一个。

但张謇没有退缩,他东奔西走,四处筹措资金。

为了找到合适的技术人员,他不惜放下身段,亲自去拜访那些有经验的老师傅,虚心求教。

厂里的机器设备出了故障,张謇会和工人们一起守在车间,熬夜抢修。

那场面,张謇满身油污,汗水湿透了衣衫,可他的眼神中却透着坚定和执着。

在他的努力下,大生纱厂的生意越来越好,不仅解决了很多人的就业问题,还为国家创造了不少的财富。

张謇可不仅仅满足于办工厂,他心里装着的是整个南通的发展。

他大力兴办教育,创办了多所学校,让孩子们都能有学上。

他说:“欲国之强,当先教育。

”他是这么说的,也是这么做的。

为了建学校,他又是捐钱,又是操心师资的问题。

他还注重城市建设,修路、造桥、改善环境卫生。

南通在他的精心规划下,变得越来越美,越来越宜居。

走在南通的大街小巷,你能感受到那种浓厚的人文气息和勃勃的生机。

张謇的家里,也有很多有趣的故事。

他对家人要求严格,教育子女要勤奋努力,不能贪图享受。

有一次,他的儿子想要一件新衣服,张謇却没有答应,而是教育他要懂得节俭。

他说:“我们现在的生活虽然好了,但不能忘记过去的艰苦,要珍惜来之不易的成果。

”张謇的精神,在我们的生活中也有着实实在在的体现。

就拿我身边的例子来说吧。

我们村有个叫老王的大叔,早些年一直在外面打工,虽说挣了点钱,但总觉得心里不踏实。

后来,他回到村里,看到村里大片的荒地,心里有了想法。

他想起了张謇的创业精神,决定要在家乡干出一番事业。

老王先是到处考察,学习别人的种植经验。

“实业救国”的先驱:状元实业家张謇张骞成功故事生意场在中国历史上,状元出身的宰相为数不少,可状元出身的实业家则只有一位,那就是清朝末年提倡和奉行“实业救国”的先驱张謇。

张謇是江苏南通市海门县常乐镇人。

他出生在一个富裕农民家庭,祖父是文盲,父亲识字也不多,但聪明的张謇自小读书就很勤奋,据说5岁时便能一字不漏地背诵《千字文》。

有一天,老师见门外有人骑白马走过,便以“人骑白马门前过”为题,让学生对下联。

张謇的三哥对的是“儿牵青牛堤上行”,而张謇对的是"我踏金鳌海上来"。

老师大喜过望,说他志向远大,将来一定能大有作为。

但是张謇参加科举考试并不顺利,他16岁考中秀才,直到33岁才考中举人;此后连续4次参加进士考试,都名落孙山。

他一气之下,把应考用具都砸了个粉碎,发誓再不参加科举考试!1894年春天,因为庆祝慈禧太后60大寿,清政府破例多开一次科举考试,张謇被父亲和伯父强逼着,再次应考,没想到这一次却得到了主考官翁同(龠禾)的赏识,中了头名状元,并被任命为翰林院修撰。

然而这年6月,中日甲午战争就爆发了。

张謇满腔义愤,和翁同(龠禾)等人一起,积极主张坚决抵抗帝国主义的侵略。

他一再写奏章给皇帝,抨击李鸿章的卖国投降主义。

在斗争正激烈的时候,张謇的父亲因病去世了,按照当时礼教,他必须回到家乡去服丧守孝3年。

于是张謇匆匆离开了京城。

第二年2月,甲午战争以中国战败而告终,中国不得不与日本签订了丧权辱国的《马关条约》。

消息传到南通,张謇对腐败的满清王朝更加失望。

他深深地感到,要使中国“不贫不弱”,不受外国人的欺侮,当务之急,一是要实行政治改革,以议会制取代君主制;二就是要大力发展实业,以求民富国强。

他认为,一个有头脑的知识分子,就应当正视现实,勇于投身实业,以拯国家于危难,救百姓于水火。

所以,他拒绝回北京重新担任官职,决心在家乡开办工厂。

在给翰林院辞职书中,他明确地表示:“愿成一分一毫有用之事,不愿居八命九命可耻之官!”当时的两江总督张之洞,也是一位办实业的热心倡导者,他原先和张謇就有交往,也有在苏州、南通两地兴办工厂的打算。

张謇与新教育张謇与新教育本来是风马牛不相及的,但是仔细想,张謇传奇的一生,不仅是海门的骄傲,同时又对新教育的发展有着某种的启迪和警示。

一、张謇是成功的失败者。

张謇做为中国近代实业家、政治家、教育家,主张“实业救国”,在中国历史上产生了深远的影响,这无疑是成功的。

究其原因:内因在于其优秀的个人品质,尤其是他拥有近代企业家超前的规划视野和敢闯敢为的实干精神,而外因则是他正处在洋务运动、戊戌变法的国内背景,以及欧洲列强忙于一战,淡化了对中国关注的国际大环境。

从某种意义上说,张謇顺应了历史的潮流,也可以说是:时代成就了张謇,而张謇造就了时代的辉煌。

胡适说“张季直(张謇)先生在近代中国史上是一个很伟大的失败的英雄……他独力开辟了无数新路,做了30年的开路先锋,养活了几百万人,造福于一方,而影响及于全国。

终于因为他开辟的路子太多,担负的事业过于伟大,他不能不抱着许多未完的志愿而死。

”其实我觉得胡适先生说得并不全面,还有其他原因,例如:一战结束后,帝国主义加紧对华侵略、军阀混战阻碍了民族资本主义的发展、自然灾害的影响、体制思想的阻碍、行业内部危机等,导致了张謇个人理想的破灭、企业的衰败。

二、新教育来的正是时候新教育在整个中国来说,是一场自下而上的教育革命,现在我们滨州的教育又处在发展的瓶颈期,传统的思想、视野、行为、习惯成为制约教育质量再提高的瓶颈,时代需要变革。

新教育对于滨州来说,更是一场自上而下的教育列车的提速运动。

教育是功在当今、利在千秋的普惠事业,是老师、学生、家长共同成长的舞台,结合新课改、面对新形式,不断满足社会对优质教育的诉求成为教育发展的第一要务。

可以说,我们的新教育顺应了时代发展的需求,在这一点上,与张謇的成功有着相似之处,这是我们做好新教育的基础和信心所在。

新教育来的正是时候!我们相信:只要行动,就有收获;只有坚持,才有奇迹.。

攵导教育2呃06张骞教育思想中的人本文化®禽晶石内容摘要:"父教育母实业”是张蹇教育思想的集中体现。

深受儒家思想影响的张骞认为,只有发展全民教育,提高国民整体素质,增强爱国意思;只有发扬国之人本文化,发展人性、修养人格,文武兼备、德行兼修,才有民富国强,才能实现真正的“国之大同”。

关键词:张骞教育人本儒家思想的核心观念之一是“仁爱”思想,从孔孟到程朱的历代大儒,都把“仁爱”作为一种最高的道德准则,“仁爱”思想成为中国古代伦理道德的宗旨和根本,是人们立身处世、为政治国的指南和规范。

近代以来,由于中西古今文化冲突与融合,在西方各种文化思潮汹涌而入的情况下,“仁爱”思想也不断地获得新的诠释。

由亲亲而仁民,由仁民而爱物,推演至天下为公的大同思想,也就是固有的伦理道德和政治理念所依存的人本文化。

张譽自幼受儒家文化的影响,博览群书,对孔子之道极为推崇。

他所希冀的人才不是愚忠愚孝的书呆子,而是拥有强健体魄、健全心智,又能心系民族,具有爱国精神的人才。

张賽办各类学校的目的,主要是为了提高民族素质,开发民智,以培养新社会的合格人才。

一.教育要能开发民智张骞一直认为,要想兴国雪耻,必须开明智、启发国民的爱国觉悟,必须废科举兴新学,必须普及小学教育,推行国民教育。

张賽渴望提高整个民族的文化素质,在教育规划实施方面,张賽的思路非常的清晰。

他明确的指出:“凡事需从根本作起,未设小学,先设大学,是谓无本。

在张賽的认识中,中国想要脱离内外窘迫的困境,首先需要提高全体国民的爱国意识,而爱国意识的提高,离不开国民文化素养的提高。

张賽在1895年在起草《条陈立国自强疏》时就提出要“广开学堂1901年起草《变法评议》时,更是极力劝说刘坤一兴办新式学校,并为刘坤一拟定了初高等小学及中学的课程。

由于提议没有获得支持,1902年张賽自费兴建南通延寿阁规画小学堂,这是张書创办的第一所小学,也是南通地区普及义务教育之始。

日本东游归国数年后,张書报送南通劝学所及教育会,拟在南通地区实施义务教育计划。

状元实业家张謇的爱国情操作者:暂无来源:《中外企业家》 2010年第8期张謇(1853—1926),字季直,晚年号啬翁,原籍江南常熟,是大魁天下的清末状元;是晚清时期立宪运动的领袖;担任过实业总长及农商总长;他创办了中国近代第一所民办师范学校;张謇更是实业巨子,一生创办了几十家企业,形成了农工商俱全的大生资本集团。

张謇对我国民族工业的振兴有着巨大的、特殊的贡献。

一、金榜题名天下知“首膺实业开新纪,独占琼林第一枝”,这是对清朝末年实业家、教育家张謇贴切的写照,他从一个农家子弟高登状元榜首,又从封建王朝的命官走上资产阶级实业家的道路。

张謇祖上世代农民,祖父张朝彦入赘南通金沙镇上开店铺的吴家为婿,家道渐富,其父张彭年继承家业。

张謇是张彭年的第四个儿子,清咸丰三年(1853)生,天资聪颖,四岁即能将《千字文》朗读成诵。

5岁入私塾,15岁已修完传统的四书五经。

张謇的父母,饱尝生活辛酸,指望儿子读书做官改换门庭,积极张罗他参加科举考试。

张謇读书非常用功,睡觉时用两个青竹筒将辫子夹住。

睡熟之后,只要头一偏,竹筒一滚,辫子便牵动头皮,一疼就醒了。

醒来之后,以冷水洗面,重整衣冠,发奋苦读,常常耗油两盏,始得天亮。

入夏时分,天气炎热,中午他从不打盹儿。

晚上蚊虫叮咬他就把两腿伸进空坛子里,坛口上用围裙一围,仍然全神贯注地读书、练字。

功夫不负有心人,张謇不仅中了秀才,而且学业日进,见识日增,在世人口中,获取了“江南才子”的美称。

19岁时因债务问题,张謇被革除功名打入囚牢,经过一番周折终于在好友白蒲才子顾延卿的帮助下逃了出来。

在这样的打击之下,张謇并未因此沉沦,相反以此为动力,重新振作精神,继续奋进。

与一班好友相互切磋,张謇进步更快,不久移居南通。

21岁时,经礼部核批,准予回南通直隶州注册入籍。

从此,张謇心境宽畅,精力集中,攻读更为刻苦,学业尤是大进。

25岁时,他正式改用今名“謇”,取字“季直”。

“謇”的本意是口吃,也有着忠诚、正直的含义。

张謇精神爱国主义职业教育理念张謇精神:爱国主义职业教育理念的现实意义引言自古以来,爱国主义一直是中华民族优秀传统的核心价值观。

张謇先生作为近代中国的伟大政治家和教育家,在民族危难之际,提出了爱国主义职业教育理念,对后世产生了深远的影响和启示。

本文旨在从深度和广度的角度,全面评估张謇精神的现实意义,并通过对相关案例和理论的分析,探讨其在现代职业教育中的应用。

一、张謇精神概述及其现实意义1.1 张謇先生的生平背景和贡献张謇,字季敬,山东省沂水县人,是中国近代史上杰出的政治家和教育家。

他以爱国主义和职业教育的理念闻名于世。

在晚清时期,中国面临着列强侵略和国家危机的严峻形势下,张謇秉持着爱国主义情操,致力于振兴中国教育,为国家的独立和发展作出了巨大贡献。

1.2 张謇精神的现实意义张謇精神是爱国主义职业教育的核心思想,具有重要的现实意义。

张謇主张通过提倡职业教育来培养和强化爱国主义情感,旨在为祖国的繁荣和人民的幸福做出贡献。

这一理念在现代社会具有广泛应用的可能性,并具有以下几个方面的现实意义。

1.2.1 培养国家意识在全球化背景下,国家意识的培养对于一个国家的可持续发展至关重要。

通过注重职业教育中的爱国主义教育,可以激发青年学生的国家意识和责任感,并引导他们关注国家发展、服务国家大局。

这不仅有助于培养具有强烈的国家荣誉感和责任感的人才,而且有利于国家的可持续发展。

1.2.2 推动产教融合张謇精神强调实践与理论的结合,倡导产教融合的职业教育模式,使学生能够学以致用。

职业教育应与产业需求和社会发展相结合,培养适应社会变革和经济发展的复合型人才。

这种产教融合的教育模式将有助于提高高校毕业生的就业率和就业质量,同时也为国家的经济发展提供更多的人才支持。

1.2.3 培养创新精神爱国主义职业教育注重培养学生的创新精神和实践能力。

通过提供实践机会和培养创新思维的课程设置,可以激发学生的创新潜力,培养他们的创新能力和创业意识。

摘要:张謇是我国近代著名的实业家、教育家,他提出的实业教育理念对我国近代教育产生了深远的影响。

本文通过对张謇实业教育理念的梳理,结合实践调研,分析张謇实业教育的现实意义,旨在为我国教育事业提供借鉴。

一、引言张謇(1837-1916),字季直,江苏南通人,是我国近代著名的实业家、教育家。

他提出了“实业救国”的口号,主张通过发展实业来振兴国家。

在实业发展的同时,张謇高度重视教育,认为实业与教育相辅相成。

本文旨在通过对张謇实业教育理念的梳理,结合实践调研,探讨张謇实业教育的现实意义。

二、张謇实业教育理念1. 实业与教育相结合张謇认为,实业与教育是相辅相成的。

实业是教育的物质基础,教育是实业发展的精神动力。

他主张通过发展实业来提高国家经济实力,进而为教育提供更好的物质条件。

2. 培养实用人才张謇强调实业教育要注重培养实用人才。

他认为,实业教育应注重培养学生的实际操作能力、创新精神和团队协作能力,使他们在毕业后能够迅速适应工作环境,为国家的实业发展贡献力量。

3. 普及教育与职业教育相结合张謇主张普及教育与职业教育相结合。

他认为,普及教育是提高全民素质的基础,职业教育则是培养实用人才的关键。

他提倡在普及教育的基础上,开展职业教育,使受教育者既能掌握基础文化知识,又能具备一定的专业技能。

4. 女子教育张謇高度重视女子教育,认为女子教育是提高国家整体素质的重要途径。

他主张女子教育应与男子教育同等重视,培养出更多有才华、有道德、有文化的女性,为国家发展贡献力量。

三、实践调研1. 南通大学南通大学是张謇创办的私立大学,前身是南通学院。

学校秉承张謇的实业教育理念,注重培养学生的实践能力和创新精神。

通过实践调研,我们发现南通大学在以下方面取得了显著成果:(1)产学研结合:南通大学与多家企业合作,开展产学研项目,培养学生的实际操作能力。

(2)创新创业教育:学校设立创新创业学院,鼓励学生参与创新创业活动,提高学生的创新意识和创业能力。

搜狐人物档案:张謇的教育强国梦

“衣食之源,父教育而母实业“

甲午战争之后,面对国势日蹙、民不聊生的中国,张謇毅然弃官从商。

怀揣着“建国君民,教学为先“的理想,这位站在科举终点上的迟到状元,在自己的家乡——南通,开启了现代民生教育的辉煌之旅。

张謇敏锐地洞悉到,“惟是国所与立,以民为天。

民之生存,天于衣食。

衣食之源,父教育而母实业“。

他把实业与教育两者的关系比喻为一个家庭的父母双亲,相互补充,相辅相成,至亲至密,缺一不可。

“以实业辅助教育,以教育改良实业“——基于这一认识,张謇身体力行,在南通兴办实业,辟垦牧,兴水利,筑交通,开医院,一生创办了二十多个企业,可谓座拥通城,富甲一方。

然而,财富的追求并不是目的,他把更多的精力用在了兴办学校上。

在那个新学刚刚兴起的年代,更多的人提倡办大学,而张謇却认为:“立学校须从小学始,尤须先从师范始。

“他把整个教育事业比作一条源远流长的江河,“师范启其塞,小学导其源,中学正其流,专门别其派,大学会其归“。

他的办学程序是:先师范,后小学,再专门,然后逐步升级,直到大专和大学本科。

于是,1902年,他创建了我国第一所师范学校——通州师范学校。

而后,本着“立之有本,行之有方,次第有序“的思路,先后在南通这片不大的江海平原上创办了近四百所小学,三所高等学校。

同时,还创办了诸如女子师范、中学和各类专门学校几十所,创办了盲哑师范传习所、女工传习所、贫民工场、流浪人栖流所、妓女济良所等诸多的社会教育机构。

今天,当我们细数一些名校的名称时,总能与张謇产生这样或那样的联系。

复旦大学、东南大学、南京师范大学、暨南大学……都有他创办或协办的身影。

回首中国近代史,张謇的名字与许多的“第一“紧紧地联系在一起。

我国第一所聋哑学校、第一所职业学校、第一座民办博物苑、第一座气象台、第一个图书馆……张謇所办的实业与社会事业几乎无一例外地围绕着“教育“,他使所有的非教育部门都承担起了教育职能,把传统的为少数人服务的教育改造成了为多数人服务的教育。

在《欢迎日本青年会来通参观演说》中,他讲道:“致教育方面,全县初级小学校,已有三百余所。

又从全般社会上着眼,为老幼残废、无告之民设计,育婴堂、养老院、残废院、平民工厂等相继观成。

“ 由此,我们可以感受到他在现代民生教育上的不懈追求。

张謇的教育实践,纵贯学前教育、初等教育、中等教育、高等教育;横贯普通教育、职业教育、特殊教育、社会教育。

所办学校之多,成效之卓著,影响之大,前所未有。

更为重要的是,他的教育实践,改变了封建教育脱离实际、坐而论道的陋习,具备了近代教育实用性的特点。

他用毕生的努力,建构起了南通地区层次和门类齐全,且趋于完整的大教育体系。

美国教育哲学家杜威来南通考察后表示:“南通是教育的源泉,吾尤望其成为世界教育之中心也。

“

“学术不可不精,而道德尤不可不讲“

在清末民初这个特定的时期,学习日本与德国教育的世气很盛。

张謇不赞同照搬国外的教育教学方式,而是提倡根据中国的实际情况制定出切实可行的目标。

要让学生全面发展,做德艺兼备的社会人才。

在张謇眼中,道德教育是最重要的。

“学术不可不精,而道德尤不可不讲,首重道德,次则学术“。

为了加强学生的道德教育,他在所办的学校里安排了伦理课,以中华民族优秀的道德传统来教育和陶冶青年学生,让他们加强自身的修养。

有这样一则故事:张謇每到通州师范视察,必定查看厕所。

他认为国人缺少良好的卫生习惯,尤其是公德行为。

而这,恰恰是文明的标志。

因此,在学生公德的养成上,他强调“教道以严

“。

张謇首重道德的思想从他创办的诸多学校的校训中可见一斑。

如南通大学农科的“勤苦俭朴“、盲哑学校的“勤俭“、南通中学的“诚恒“、南通师范的“坚苦自立,忠实不欺“等。

就连他给儿子书房里的对联中,都题有“白饭道德黄金时间“的字样。

可见,张謇对道德为首的推崇。

在张謇的眼里,同样重要的是教育实践。

如果仅仅将实践看作是教学的一个环节或者教学的一种手段,那是不合张謇本意的。

张謇认为,实践具有人格锻炼、意趣培养、性情陶冶、习惯养成、道德训育的特别意义。

“在实践室内,当锻炼一种耐烦劳之习惯“。

如果没有在实践中养成必需的职业素质及其德行,就不能“更进社会“,成为优秀的职业人。

“行之不力,终由知之不真“,他要求学生“负责任,知实践,务合群,增阅历,练能力“。

在这种教育思想的指导之下,他注重学生各种技能的训练和提高。

为此,他在自己的企业中设立了手工操作室,不惜重金来购买设备,开办实验室和实习工场,为学生的实践提供了有利的条件。

在举办农校过程中,建起了各种实验场,要求学生亲自调查研究,并且把所取得的科研成果推广到生产生活中。

在师范教育中,他从师范教育的特点出发,为师范生提供实验基地。

“寻常师范中,亦必立一小学校,为师范生实践教授之地。

“张謇要求师范生在最后一学期,必须到附属小学实习教育。

值得一提的是,在当时的历史背景下,张謇提倡塑造国民健康体魄,强调学生要具有“武备精神“(体育),即培养学生有健康体魄、尚武精神,将来能承担起捍卫国家的重任。

他要求在男女各校中,体育应与其他学科并重,提倡开展各种球艺和武术比赛。

为此,他出资兴建了体育场,举办运动会,这在我国近代史上亦属罕见。

如果说张謇重视德育是受传统儒家道德思想的影响,那么注重实践教育与体育健康的思想则与今天的教育如出一辙。

我们不得不叹服,早在百年前的张謇已经用高瞻的目光洞悉了现代教育的真谛。

“遗留一二有用事业,不与草木同朽“

史料上记载了这样一段故事:1910年的初春,张謇从崇明岛的工厂坐船到启东,上岸后坐马车前往自己的垦牧公司。

连日阴雨,道路泥泞,颠簸难行。

车上的张謇心想,如果小学生在这样的天气上学,必定比自己艰难百倍,自己先前设定的25方里建一所学校的计划,对于学生而言,是多有不便的。

于是,他回来后,再次调整教育规划,16方里建一所小学,后来又进一步调整,拟九方里建一所小学。

这个故事与张謇办学兴实业的诸多壮举相比,细如尘嚣,但透露出的教育情怀却细腻而温厚。

这样的教育情怀不仅表现在他力邀国学大师王国维、古文专家朱东润和史学家罗振玉等名师来师范任教上课,还表现在他变卖实业,甚至卖字筹款,倾其所有支撑学校运转上。

张謇的孙子张绪武先生回忆其祖父在师范办学时,讲了这样一段故事:临近开学了,老人总会亲自掌着油灯,去查看每一间教室的门牌,并亲手将其钉牢。

说到这里,我们似乎看到了一位手执灯烛的老人,努力地以萤烛之光给周围以光亮。

对于一个诺大的中国而言,这样的光亮弥足珍贵。

然而,张謇终究不是孤独的。

他的行为开启了中国近代教育风气之先,给中国社会转型过渡期以脊梁般的支撑。

他倡导师范教育,推广义务教育,重视女子教育和儿童教育,关注武备教育等,无不站在时代的前列,引领潮流。

百年后的今天,张謇所留的“有用事业“已经“与草木同生“,蔚为大观。

张謇倾个人之力,用行动把现代民生教育落实到最为细处,展现了一位教育实践家的独特魅力与社会力量。