中药炮制学知识点辅导:炮制是中医用药的特点

- 格式:doc

- 大小:1.99 KB

- 文档页数:1

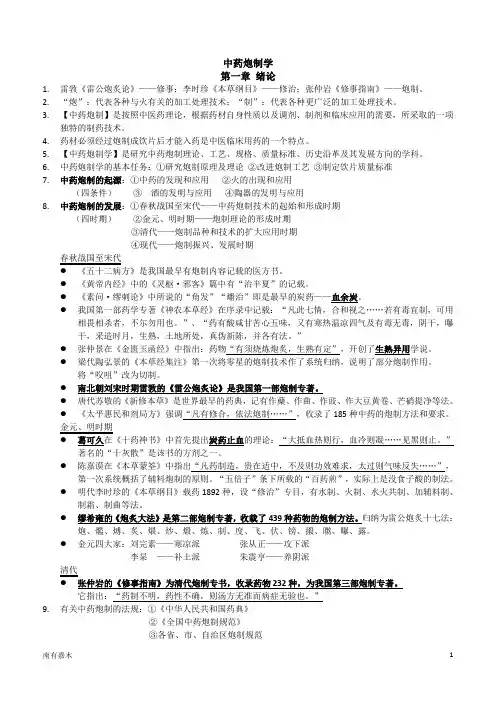

中药炮制学第一章绪论1.雷敩《雷公炮炙论》——修事;李时珍《本草纲目》——修治;张仲岩《修事指南》——炮制。

2.“炮”:代表各种与火有关的加工处理技术;“制”:代表各种更广泛的加工处理技术。

3.【中药炮制】是按照中医药理论,根据药材自身性质以及调剂、制剂和临床应用的需要,所采取的一项独特的制药技术。

4.药材必须经过炮制成饮片后才能入药是中医临床用药的一个特点。

5.【中药炮制学】是研究中药炮制理论、工艺、规格、质量标准、历史沿革及其发展方向的学科。

6.中药炮制学的基本任务:①研究炮制原理及理论②改进炮制工艺③制定饮片质量标准7.中药炮制的起源:①中药的发现和应用②火的出现和应用(四条件)③酒的发明与应用④陶器的发明与应用8.中药炮制的发展:①春秋战国至宋代——中药炮制技术的起始和形成时期(四时期)②金元、明时期——炮制理论的形成时期③清代——炮制品种和技术的扩大应用时期④现代——炮制振兴、发展时期春秋战国至宋代●《五十二病方》是我国最早有炮制内容记载的医方书。

●《黄帝内经》中的《灵枢·邪客》篇中有“治半夏”的记载。

●《素问·缪刺论》中所说的“角发”“燔治”即是最早的炭药——血余炭。

●我国第一部药学专著《神农本草经》在序录中记载:“凡此七情,合和视之……若有毒宜制,可用相畏相杀者,不尔勿用也。

”、“药有酸咸甘苦心五味,又有寒热温凉四气及有毒无毒,阴干,曝干,采造时月,生熟,土地所处,真伪新陈,并各有法。

”●张仲景在《金匮玉函经》中指出:药物“有须烧炼炮炙,生熟有定”,开创了生熟异用学说。

●梁代陶弘景的《本草经集注》第一次将零星的炮制技术作了系统归纳,说明了部分炮制作用。

将“㕮咀”改为切制。

●南北朝刘宋时期雷敩的《雷公炮炙论》是我国第一部炮制专著。

●唐代苏敬的《新修本草》是世界最早的药典,记有作蘖、作曲、作豉、作大豆黄卷、芒硝提净等法。

●《太平惠民和剂局方》强调“凡有修合,依法炮制……”,收录了185种中药的炮制方法和要求。

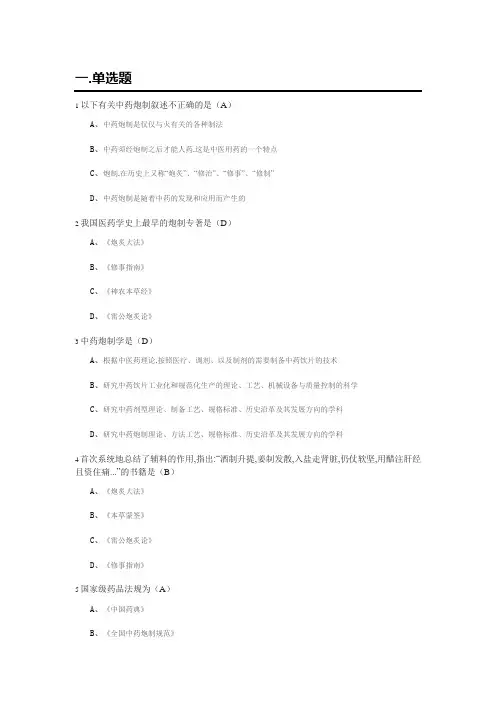

一.单选题1以下有关中药炮制叙述不正确的是(A)A、中药炮制是仅仅与火有关的各种制法B、中药须经炮制之后才能人药,这是中医用药的一个特点C、炮制,在历史上又称“炮炙”、“修治”、“修事”、“修制”D、中药炮制是随着中药的发现和应用而产生的2我国医药学史上最早的炮制专著是(D)A、《炮炙大法》B、《修事指南》C、《神农本草经》D、《雷公炮炙论》3中药炮制学是(D)A、根据中医药理论,按照医疗、调剂、以及制剂的需要制备中药饮片的技术B、研究中药饮片工业化和规范化生产的理论、工艺、机械设备与质量控制的科学C、研究中药剂型理论、制备工艺、规格标准、历史沿革及其发展方向的学科D、研究中药炮制理论、方法工艺、规格标准、历史沿革及其发展方向的学科4首次系统地总结了辅料的作用,指出:“酒制升提,姜制发散,入盐走肾脏,仍仗软坚,用醋注肝经且资住痛...”的书籍是(B)A、《炮炙大法》B、《本草蒙筌》C、《雷公炮炙论》D、《修事指南》5国家级药品法规为(A)A、《中国药典》B、《全国中药炮制规范》C、《中药饮片质量标准通则》D、《中药炮制经验集成》6下列药物净制时,需要去木心的是(A)A、巴戟天B、牛膝C、地黄D、桔梗7三拗汤用来治疗老人和小儿,表证已解,喘咳未愈而不剧者,麻黄应选用的炮制品规是(B)A、麻黄根B、蜜炙麻黄绒C、蜜炙麻黄D、麻黄8小青龙汤中用的姜为(D)A、姜炭B、鲜姜C、炮姜D、干姜生品9最早提出药物生熟异用学说的医药家是(B)A、李时珍B、张仲景C、张仲岩D、陶弘景10归纳提出传统制药原则的作者(B)A、张仲岩B、徐灵胎C、缪希雍D、陈嘉谟11下列药物与辅料的炮制,属“反制”的是(A)A、姜制黄连B、胆汁制黄连C、酒制仙茅D、姜制厚朴12属于“生泻熟补”炮制的药物是(A)A、熟地黄B、燀苦杏仁C、砂烫马钱子D、熟大黄13属于“生行熟止”炮制的药物是(C)A、米炒斑蝥B、砂烫马钱子C、煨木香D、炒莱菔子14含鞣质类的药物炮制加工时,一般不用(C)A、铜器B、瓷器C、铁器D、竹器15单选关于炭药止血理论,下列说法错误的是(D)A、由中医五行相克理论而来B、由葛可久提出C、记载于《十药神书》D、最早炭药可追溯到《黄帝内经》16延胡索醋制后水煎液中生物碱含量变化是(B)A、减少B、增加C、不变D、不确定17下述哪一项不属于酒炙的作用(D)A、改变药性B、引药上行C、矫味矫臭D、增强补脾益气作用18适宜盐制的药物组是(B)A、甘草、黄柏B、泽泻、黄柏C、续断、柴胡D、黄柏、厚朴19传统炮制理论认为药物经醋制后可引药入(B)A、胃经B、肝经C、心经D、肺经20中药炮制学(本教材)采用的分类方法是(C)A、三类分类法B、五类分类法C、工艺和辅料相结合的分类法D、按药用部位的来源分类法21能使药物中所含游离生物碱类成分结合成盐,增加溶解度而提高疗效的辅料是(B)A、酒B、醋C、羊脂油D、蜂蜜22炮制何首乌的辅料是:(D)A、酒B、醋C、甘草汁D、黑豆汁23具有防腐作用的辅料是(A)A、白矾B、豆腐C、蛤粉D、滑石粉24具有通血脉、行药势、散寒、矫味矫臭作用的辅料是(C)A、醋B、生姜汁C、酒D、甘草汁25筛选是根据药物与杂质的()不同来清除药物中杂质的方法。

中药炮制学炮制:又称炮炙,修制,修事,修治。

炮炙-----用火加工处理药材的方法。

炮-----毛炙肉;裹物而烧;炙-----炕火为炙;把肉在火上。

第一章绪论中药必须经过炮制之后才能入药,这是中医用药的一个特点,也是中医药学的一大特色。

中药炮制是一项制药技术。

中药炮制——根据中医药理论,依照辨证施治用药的需要和药物自身的性质以及调剂\制剂的不同要求,所采取的一项制药技术。

中药炮制学——是专门研究中药炮制理论、工艺规格标准、历史沿革及其发展方向的学科。

第一节中药炮制的发展概况一、中药炮制的起源:二、中药炮制的发展:(一)春秋战国至宋代:在宋以前,炮制的原则、方法。

适用品种已初具规模,是炮制技术的形成时期。

(二)金元、明时期:元、明时期,在前人炮制作用解释的基础上、经系统总结而形成理论,是中药炮制理论的形成时期。

(三)清代:清代对某些炮制作用有所发挥,炮制品有所增多,是炮制品种和技术进一步扩大应用时期。

(四)现代第一部炮制学专著:雷斅《雷公炮制论》。

第二部炮制学专著:缪希雍《炮制大法》。

第三部炮制学专著:张仲岩《修事指南》。

第二节炮制的分类一、雷公炮炙十七法:二、三类分类法:三类:火制、水制、水火共制、净制、切制、炮炙。

三、五类分类法:五类:修制、水制、火制、水火共制、其他制法。

1,炮---将药物埋在灰火中。

2,褴---是对药物进行焚烧、烘烤。

3,煿---以火烧物,使之爆裂。

4,炙---药物加辅料后,用文火炒干。

5,煨---药物埋在尚有余烬的灰火中慢慢令熟。

6,炒---汉以前多为熬。

7,煅---在火上煅烧。

8,炼---药物长时间在火上烧。

9,制---为制药物的偏性,使之就范。

10,度---指度量物体大小长短。

11,飞---水飞。

12,伏---伏火药物按一定程序于火中处理,经过一定时间,在相应温度下达到一定要求。

13,镑---利用多刃刀具将药物刮削成极薄片。

14,摋---打击之意,使药物破碎。

15,嗮---晒。

中药炮制概述中药必须经过炮制之后才能入药,这是中医用药的一个特点。

中药炮制是根据中医药理论,依照辨证施治用药的需要和药物自身性质,以及调剂、制剂的不同要求,所采取的一项制药技术。

中药炮制学是专门研究中药炮制理论、工艺、规格标准、历史沿革及其发展方向的学科。

中药炮制的发展大约可分为4个时期:春秋战国至宋代(公元前722年~公元1179年)是中药炮制技术的起始和形成时期;金元明时期(公元1280~1544年)是炮制理论的形成时期;清代(公元1645~1911年)是炮制品种和技术的扩大应用时期;”现代(公元1912年以后)是炮制振兴、发展时期。

《黄帝内经》约为战国至秦汉时代的著作,在《灵枢经。

邪客》篇中有用“秫米半夏汤”治疗“邪气客人”的记载。

“秫米汤”的“治半夏”即为修治过的半夏。

生半夏毒性大,以“燔治”来减低毒性,可见当时已注意到有毒药物的炮制。

《素问·缪刺论》中所说的“角发”“杨治”即是最早的炭药一一血余炭。

“哎咀”即是当时的切制饮片。

到刘宋时代,雷练总结了前人炮制方面的记述和经验,撰成《雷公炮炙论》三卷,是我国第一部炮制专著。

书中记述了药物的各种地制方法大约有44种,并对炮制的作用也作了较多介绍,该书对后世中药炮制的发展有较大的影响,其中许多炮制方法具有科学道理,至今仍有指导意义。

明代李时珍的《本草纲目》载药1892种,其中有330味中药记有“修治”专项,综述了前代炮制经验。

在 330味药物中,载有李时珍本人炮制经验或见解的就有14 4条,其中很多药物,如木香、高良姜、茺蔚子、枫香脂、樟脑等的炮制方法都是李时珍个人的经验记载,其中多数制法,至今仍为炮制生产所沿用。

如半夏、天南星、胆南星等,明代缪希雍撰的《炮炙大法》是我国第二部炮制专著,收载了439种药物的炮制方法,用简明的笔法叙述各药出处,采集时间,优劣鉴别,炮制辅料,操作程序及药物贮藏,大部分内容能反映当时社会生产实际,在前人的基础上有所发展,并将前人的炮制方法归纳为:雷公炮炙十七法。

中药材的炮制工艺有哪些特点中药材炮制是根据中医药理论,依照辨证施治用药的需要和药物自身性质,以及调剂、制剂的不同要求,所采取的一项制药技术。

中药材经过炮制后,其性味、功效、作用趋向、归经和毒副作用等方面都会发生一定的变化,从而适应临床治疗的需求。

炮制工艺历史悠久,蕴含着丰富的经验和智慧,具有诸多独特的特点。

炮制工艺的多样性是其显著特点之一。

常见的炮制方法有净制、切制、炒制、炙制、煅制、蒸煮燀制、发酵制霜等。

净制是除去药材中的杂质和非药用部分,使药材纯净。

例如,麻黄需要去除木质茎,远志要抽去心材。

切制则是将药材切成一定的规格,便于后续的炮制和煎煮。

如大黄、茯苓常切成片状。

炒制是炮制中应用广泛的方法。

根据火候和加辅料的不同,又分为炒黄、炒焦、炒炭等。

炒黄能使药材疏松,易于粉碎和煎出有效成分,如王不留行炒黄后能爆花,易于煎出。

炒焦能增强药材消食健脾的作用,如山楂炒焦后酸味减弱,增加了消胀止泻的功能。

炒炭则能增强止血作用,如地榆炒炭后止血效果显著增强。

炙制是用液体辅料拌炒药材,常见的辅料有酒、醋、盐、蜜等。

酒炙能增强药材的活血通络作用,如当归酒炙后活血作用增强。

醋炙能引药入肝经,增强疏肝止痛的作用,如延胡索醋炙后止痛效果更佳。

盐炙能引药入肾经,增强补肾作用,如杜仲盐炙后补肝肾作用增强。

蜜炙能增强药材的润肺止咳作用,如黄芪蜜炙后补中益气的作用增强。

煅制包括明煅和煅淬两种方法。

明煅适用于质地坚硬的矿物药和贝壳类药物,如牡蛎、石膏等,煅后能使其质地酥脆,易于粉碎和煎出。

煅淬则是将药材煅红后投入液体辅料中骤然冷却,使其质地酥脆,改变药性,如自然铜煅淬后能增强散瘀止痛的作用。

蒸煮燀制也是常用的方法。

蒸制能改变药材的性能,减少副作用,如地黄蒸制后由清热凉血变为滋阴补血。

煮制能降低毒性,如川乌煮制后毒性降低。

燀制则是在沸水中短时间浸煮,便于去皮,如苦杏仁燀制后易于去皮,且能降低毒性。

发酵制霜等方法则具有独特的作用。

发酵能改变药物的性能,产生新的药效,如六神曲发酵后具有消食和胃的作用。

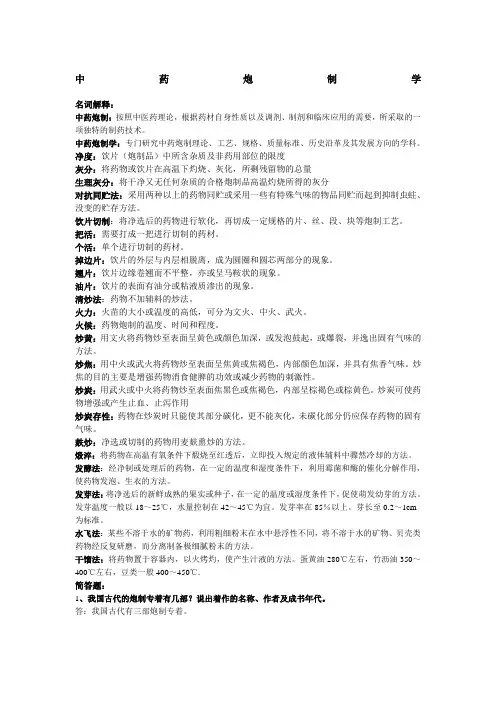

中药炮制学名词解释:中药炮制:按照中医药理论,根据药材自身性质以及调剂、制剂和临床应用的需要,所采取的一项独特的制药技术。

中药炮制学:专门研究中药炮制理论、工艺、规格、质量标准、历史沿革及其发展方向的学科。

净度:饮片(炮制品)中所含杂质及非药用部位的限度灰分:将药物或饮片在高温下灼烧、灰化,所剩残留物的总量生理灰分:将干净又无任何杂质的合格炮制品高温灼烧所得的灰分对抗同贮法:采用两种以上的药物同贮或采用一些有特殊气味的物品同贮而起到抑制虫蛀、没变的贮存方法。

饮片切制:将净选后的药物进行软化,再切成一定规格的片、丝、段、块等炮制工艺。

把活:需要打成一把进行切制的药材。

个活:单个进行切制的药材。

掉边片:饮片的外层与内层相脱离,成为圆圈和圆芯两部分的现象。

翘片:饮片边缘卷翘而不平整,亦或呈马鞍状的现象。

油片:饮片的表面有油分或粘液质渗出的现象。

清炒法:药物不加辅料的炒法。

火力:火苗的大小或温度的高低,可分为文火、中火、武火。

火候:药物炮制的温度、时间和程度。

炒黄:用文火将药物炒至表面呈黄色或颜色加深,或发泡鼓起,或爆裂,并逸出固有气味的方法。

炒焦:用中火或武火将药物炒至表面呈焦黄或焦褐色,内部颜色加深,并具有焦香气味。

炒焦的目的主要是增强药物消食健脾的功效或减少药物的刺激性。

炒炭:用武火或中火将药物炒至表面焦黑色或焦褐色,内部呈棕褐色或棕黄色。

炒炭可使药物增强或产生止血、止泻作用炒炭存性:药物在炒炭时只能使其部分碳化,更不能灰化,未碳化部分仍应保存药物的固有气味。

麸炒:净选或切制的药物用麦麸熏炒的方法。

煅淬:将药物在高温有氧条件下煅烧至红透后,立即投入规定的液体辅料中骤然冷却的方法。

发酵法:经净制或处理后的药物,在一定的温度和湿度条件下,利用霉菌和酶的催化分解作用,使药物发泡、生衣的方法。

发芽法:将净选后的新鲜成熟的果实或种子,在一定的温度或湿度条件下,促使萌发幼芽的方法。

发芽温度一般以18~25℃,水量控制在42~45℃为宜。

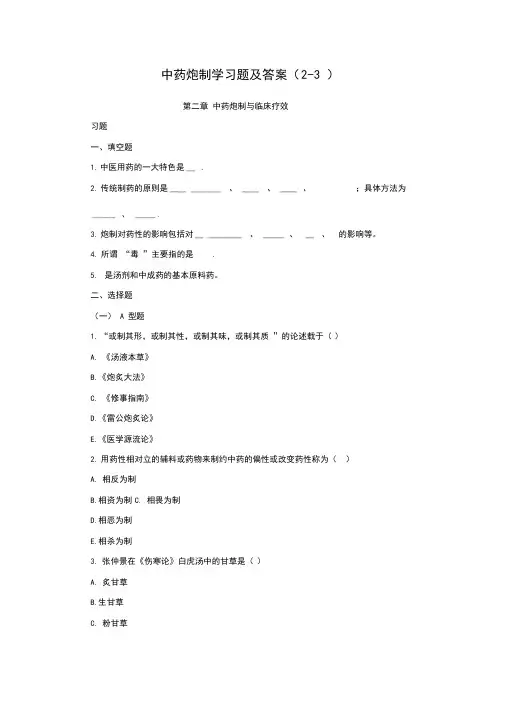

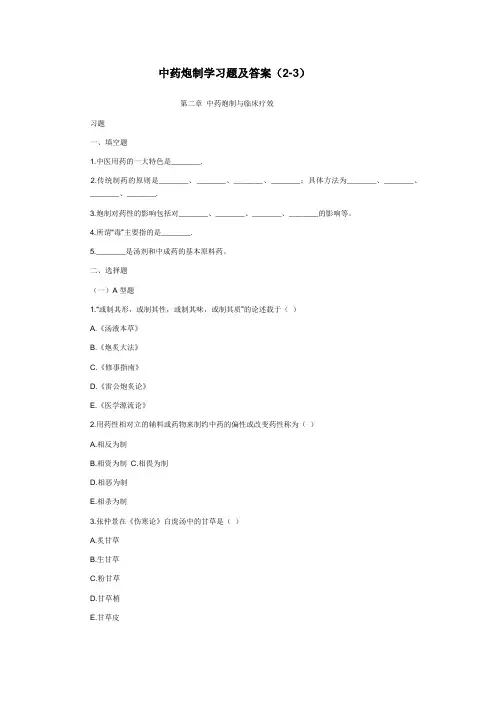

中药炮制学习题及答案(2-3 )第二章中药炮制与临床疗效习题一、填空题1.中医用药的一大特色是__ .2.传统制药的原则是____ _______ 、____ 、____ 、;具体方法为______ 、_____ .3.炮制对药性的影响包括对__ ________ 、_____ 、 __ 、的影响等。

4.所谓“毒”主要指的是.5.是汤剂和中成药的基本原料药。

二、选择题(一) A 型题1.“或制其形,或制其性,或制其味,或制其质”的论述载于()A. 《汤液本草》B.《炮炙大法》C. 《修事指南》D.《雷公炮炙论》E.《医学源流论》2.用药性相对立的辅料或药物来制约中药的偏性或改变药性称为()A. 相反为制B.相资为制C. 相畏为制D.相恶为制E.相杀为制3.张仲景在《伤寒论》白虎汤中的甘草是()A. 炙甘草B.生甘草C. 粉甘草D.甘草梢E.甘草皮4.“升者引以咸寒,则沉而直达下焦;沉者引以酒,则浮”的论述源自而上至巅顶A. 缪希雍B.李时珍C. 张仲岩D.雷小E.陶弘景5.叙述栀子“用仁去心胸热,用皮去肌表热,寻常生用”是下列哪个书籍记载()A. 《医学入门》B.《本草便读》C. 《雷公炮炙论》D.《炮炙大法》E.《神农本草经》6.叙述香附“人血分补虚童便浸炒;调气盐水浸炒;行经络酒浸炒;消积聚醋浸炒⋯⋯走表药中,则生用之”是下列哪个书籍记载()A. 《本经逢原》B.《修事指南》C. 《本草纲目》D.《新修本草》E.《太平圣惠方》7.“炮制失其体性,筛罗粗恶,分剂差殊,虽有疗疾之名,永无必愈之效”是下列哪个书籍记载()A. 《新修本草》B.《黄帝内经》C. 《太平圣惠方》D.《炮炙大法》E.《修事指南》8.“凡药制造,贵在适中,不及则功效难求,太过则气味反失⋯⋯” 是下列哪个书籍记载()A. 《新修本草》B.《伤寒论》C. 《汤液本草》D.《本草蒙筌》E.《医学流源》9.“炮制不明,药性不确,则汤方不准,而病症不验也”是下列哪个书籍记载()A. 《本草述》B.《修事指南》C. 《本草述钩元》D.《本经逢原》E.《神农本草经》10.百合蜜炙后适用于()A. 肺虚咳嗽B.肺热咳喘C. 阴虚燥咳D.咳嗽痰多E.肺寒咳嗽11.三子养亲汤中莱菔子应首选()A. 生莱菔子B.炒莱菔子C. 捣烂的莱菔子D.焦莱菔子E.莱菔子炭12.“痛泻要方”中的白术应选择()A. 生白术B.麸炒白术C. 土炒白术D.焦白术E.炒白术13.“二妙散”中的苍术应首选()A. 生苍术B.焦苍术C. 麸炒苍术D.苍术炭E.米泔水制苍术14. “缩泉丸”中益智应用()A. 盐炙益智仁B.炒益智仁C. 连壳益智仁D.醋炙益智仁E.酒炙益智仁15.“麻黄汤”中麻黄应首选()A. 生麻黄B.炙麻黄C. 麻黄绒D.蜜炙麻黄绒E.去节麻黄16.“补中益气汤”中的黄芪应首选()A. 生黄芪B.蜜炙黄芪C. 米炒黄芪D.炒黄芪E.酒炒黄芪17.“小柴胡汤”中的柴胡应首选()A. 生柴胡B.醋炙柴胡C. 鳖血柴胡D.炒柴胡E.酒柴胡18.“柴胡疏肝散”中的香附应选用()A. 生香附B.醋炙香附C. 四制香附D.盐香附选用()E.酒香附A. 生甘草B.蜜炙甘草C. 炒甘草D.甘草梢E.蜜拌后烘干的甘草20.“桃红四物汤”中的当归应首选()A. 生当归B.酒当归C. 当归炭D.土炒当归E.当归头21.“知柏地黄丸”中的知母应首选()A. 生知母B.盐炙知母C. 光知母D.毛知母E.酒炙知母22.“白虎汤”中的知母应选择()A. 生知母B.盐炙知母C. 光知母D.毛知母E.酒炙知母23.“大黄廑虫丸”中的大黄应首选()A. 生大黄B.熟大黄C. 酒大黄D.大黄炭选用()E.清宁片24.“香苏饮”中的香附应首选()A. 生香附B.醋香附C.酒香附D.四制香附E.盐制香附25.长于化痰止咳,泻火解毒的甘草是()A.生甘草B.炙甘草C.炒甘草D.甘草梢E. 麸炒甘草26.治脾胃虚弱,神疲食少的“四君子汤”应选用()A. 生甘草B.蜜炙甘草C. 炒甘草D.甘草梢E.麸炒甘草(二) B 型题A. 从制B.反制C. 相畏制D.相资制E. 相恶制27.胆汁制黄连()28.白矾制半夏()29.盐制益智仁()30.麸炒枳实()31.酒制阳起石()(三) C 型题A. 制其质B.制其性C.两者都是D.两者都不是于()33.煅醋淬龟甲是属于()34.漂海螵蛸是属于()35.滑石粉烫象皮是属于()(四)X 型题36.炮制与临床疗效的关系主要包括()A. 净制与临床疗效的关系B.水制与临床疗效的关系C. 切制与临床疗效的关系D.加热制与临床疗效的关系E.辅料制与临床疗效的关系37.炮制对中药药性的影响主要有()A. 炮制对四气五味的影响B.炮制对升降浮沉的影响C. 炮制对归经的影响D.炮制对药物毒性的影响E.炮制对制剂的影响38.去毒常用的炮制方法有()A. 净制B.制霜C. 水飞D.加热E.加辅料制三、改错题1.用某种辅料来制约某种药物的毒副作用为相恶为制(2.味辛甘的药物属阳,作用升浮()3.生地经制成熟地后,性由温转寒,功能由补转清(4.炮制对升降浮沉的影响还与气味厚薄有关()于( ) 5. “有须烧炼炮炙,生熟有定,顺方者福,逆方者殃 6. “炮制不明,药性不确,则汤方无准,而病症不验也”是《神农本草经》记载 ( )7.“凡物气厚力大者,无有不偏,偏则有利,必有害。

中药炮制学习题及答案(2-3)第二章中药炮制与临床疗效习题一、填空题1.中医用药的一大特色是_______.2.传统制药的原则是_______、_______、_______、_______;具体方法为_______、_______、_______、_______.3.炮制对药性的影响包括对_______、_______、_______、_______的影响等。

4.所谓“毒”主要指的是_______.5._______是汤剂和中成药的基本原料药。

二、选择题(一)A型题1.“或制其形,或制其性,或制其味,或制其质”的论述载于()A.《汤液本草》B.《炮炙大法》C.《修事指南》D.《雷公炮炙论》E.《医学源流论》2.用药性相对立的辅料或药物来制约中药的偏性或改变药性称为()A.相反为制B.相资为制C.相畏为制D.相恶为制E.相杀为制3.张仲景在《伤寒论》白虎汤中的甘草是()A.炙甘草B.生甘草C.粉甘草D.甘草梢E.甘草皮4.“升者引以咸寒,则沉而直达下焦;沉者引以酒,则浮而上至巅顶”的论述源自()A.缪希雍B.李时珍C.张仲岩D.雷小E.陶弘景5.叙述栀子“用仁去心胸热,用皮去肌表热,寻常生用”是下列哪个书籍记载()A.《医学入门》B.《本草便读》C.《雷公炮炙论》D.《炮炙大法》E.《神农本草经》6.叙述香附“人血分补虚童便浸炒;调气盐水浸炒;行经络酒浸炒;消积聚醋浸炒……走表药中,则生用之”是下列哪个书籍记载()A.《本经逢原》B.《修事指南》C.《本草纲目》D.《新修本草》E.《太平圣惠方》7.“炮制失其体性,筛罗粗恶,分剂差殊,虽有疗疾之名,永无必愈之效”是下列哪个书籍记载()A.《新修本草》B.《黄帝内经》C.《太平圣惠方》D.《炮炙大法》E.《修事指南》8.“凡药制造,贵在适中,不及则功效难求,太过则气味反失……”是下列哪个书籍记载()A.《新修本草》B.《伤寒论》C.《汤液本草》D.《本草蒙筌》E.《医学流源》9.“炮制不明,药性不确,则汤方不准,而病症不验也”是下列哪个书籍记载()A.《本草述》B.《修事指南》C.《本草述钩元》D.《本经逢原》E.《神农本草经》10.百合蜜炙后适用于()A.肺虚咳嗽B.肺热咳喘C.阴虚燥咳D.咳嗽痰多E.肺寒咳嗽11. 三子养亲汤中莱菔子应首选()A.生莱菔子B.炒莱菔子C.捣烂的莱菔子D.焦莱菔子E.莱菔子炭12.“痛泻要方”中的白术应选择()A.生白术B.麸炒白术C.土炒白术D.焦白术E.炒白术13.“二妙散”中的苍术应首选()A.生苍术B.焦苍术C.麸炒苍术D.苍术炭E.米泔水制苍术14.“缩泉丸”中益智应用()A.盐炙益智仁B.炒益智仁C.连壳益智仁D.醋炙益智仁E.酒炙益智仁15.“麻黄汤”中麻黄应首选()A.生麻黄B.炙麻黄C.麻黄绒D.蜜炙麻黄绒E.去节麻黄16.“补中益气汤”中的黄芪应首选()A.生黄芪B.蜜炙黄芪C.米炒黄芪D.炒黄芪E.酒炒黄芪17.“小柴胡汤”中的柴胡应首选()A.生柴胡B.醋炙柴胡C.鳖血柴胡D.炒柴胡E.酒柴胡18.“柴胡疏肝散”中的香附应选用()A.生香附B.醋炙香附C.四制香附D.盐香附E.酒香附19.“调胃承气汤”中的甘草应选用()A.生甘草B.蜜炙甘草C.炒甘草D.甘草梢E.蜜拌后烘干的甘草20.“桃红四物汤”中的当归应首选()A.生当归B.酒当归C.当归炭D.土炒当归E.当归头21.“知柏地黄丸”中的知母应首选()A.生知母B.盐炙知母C.光知母D.毛知母E.酒炙知母22.“白虎汤”中的知母应选择()A.生知母B.盐炙知母C.光知母D.毛知母E.酒炙知母23.“大黄廑虫丸”中的大黄应首选()A. 生大黄B.熟大黄C.酒大黄D.大黄炭E.清宁片24.“香苏饮”中的香附应首选()A.生香附B.醋香附C.酒香附D. 四制香附E.盐制香附25.长于化痰止咳,泻火解毒的甘草是()A.生甘草B. 炙甘草C.炒甘草D.甘草梢E. 麸炒甘草26.治脾胃虚弱,神疲食少的“四君子汤”应选用()A.生甘草B.蜜炙甘草C.炒甘草D.甘草梢E.麸炒甘草(二)B型题A.从制B.反制C. 相畏制D.相资制E. 相恶制27.胆汁制黄连()28.白矾制半夏()29.盐制益智仁()30.麸炒枳实()31.酒制阳起石()(三)C型题A.制其质B.制其性C.两者都是D.两者都不是32.竹沥的制备是属于()33.煅醋淬龟甲是属于()34.漂海螵蛸是属于()35.滑石粉烫象皮是属于()(四)X型题36.炮制与临床疗效的关系主要包括()A.净制与临床疗效的关系B.水制与临床疗效的关系C.切制与临床疗效的关系D.加热制与临床疗效的关系E.辅料制与临床疗效的关系37.炮制对中药药性的影响主要有()A.炮制对四气五味的影响B.炮制对升降浮沉的影响C.炮制对归经的影响D.炮制对药物毒性的影响E.炮制对制剂的影响38.去毒常用的炮制方法有()A.净制B.制霜C.水飞D.加热E.加辅料制三、改错题1.用某种辅料来制约某种药物的毒副作用为相恶为制()2.味辛甘的药物属阳,作用升浮()3.生地经制成熟地后,性由温转寒,功能由补转清()4.炮制对升降浮沉的影响还与气味厚薄有关()5.“有须烧炼炮炙,生熟有定,顺方者福,逆方者殃”是《神农本草经》记载()6.“炮制不明,药性不确,则汤方无准,而病症不验也”是《雷公炮炙论》记载()7.“凡物气厚力大者,无有不偏,偏则有利,必有害。

中药炮制学复习总结第一章绪论1、中药炮制:按照中医药理论,根据药材自身的性质以及调剂、制剂和临床应用的需要所采取的一项独特的制药技术2、中药炮制学:中药炮制学是研究中药炮制学的原理、工艺、质量标准、历史沿革及其发展方向的一门学科。

,是一门既传统而又新兴的学科。

3、中药使用特点:在中医药理论指导下用药;一药多用;便于调剂;便于制剂;保证临床用药安全有效。

4、中药炮制学的特点:中药炮制具有独特性与古老性。

5、中药炮制的产生与火的发现和使用密切相关;中药炮制的产生与饮食相关;由炮炙到炮制的演变。

6、《五十二病方》是我国现存最早的医方书,其中载有多种炮制方法。

《黄帝内经》是春秋战国时期的医书,书中有“治半夏”等炮制方法。

《神农本草经》成书于东汉时期,是我国第一部药学专著。

《新修本草》由唐代官府主持编写,是我国的第一部药典。

7、《雷公炮炙法》一般认为成书于南北朝刘宋时代,是我国第一部炮炙专著。

《炮制大法》是我国中药炮制第二部专著。

《修事指南》为清代张仲岩著,是第三部中药炮制专著。

8、《本草纲目》专门列出“修治”-----“炮制”《修事指南》中的“修事”-----“炮制”9、中药炮制的五类分类法:修治(净制、切制)、水制、火制、水火共制、其他方法(发芽、蒸馏)第二章中药炮制的目的1、炮制的总原则,亦即制其太过,扶其不足。

2、炮制的具体原则:相反为制、相资为制、相畏(或相杀)为制、相恶为制。

相反为制:是指用药性相反的辅料或药物来制约中药的偏性或改变药性。

(黄连姜制)相资为制:是指应用药性相似的辅料或药物来增强药物的性味与疗效。

(党参蜜炙,黄连胆汁炙)相畏为制:是指利用某辅料药物炮制药物,以制约减缓该药物的毒性及不良反应。

(半夏畏生姜)相恶为制:是指炮制时利用某种辅料或药物来减弱或消除药物的烈性,及某种作用减弱,使之趋于平和,以免损伤正气。

(麻黄蜜炙)3、炮制方法:制其形:全草切段、种子炒黄炒爆、矿物药的锻制制其性:通过炮制改变药物的寒热、温凉、归经或升降沉浮的性质,例:天南星辛温,胆汁制,降低辛温之性。

中医炮制知识点总结中医炮制是中医药的重要组成部分,是指中药饮片经过一定的加工方法,使其适宜于不同的应用要求的过程。

炮制包括加工、处理、配伍、包衣等环节,是中药加工的重要环节。

一、中药加工的基本要求1.遵循“四气”理论中药加工的基本要求是符合“四气”理论,即寒、热、温、凉等不同性质的药物应按照相应的方法进行加工炮制。

其中,寒性药物应进行炮制、温化,消除药物的药性寒凉性;热性药物应进行炮制处理、温化,消除药物的毒性;温性药物应进行炮制处理、温化,增加药物的药效;凉性药物应进行炮制处理、温化,增加药物的药效。

2.保持药量稳定在炮制过程中,需保持药量稳定,避免药物的有效成分丢失或者过多,影响疗效。

3.加工均匀加工过程应均匀细致,确保药物各部分均匀受热,不致糊化、烧焦。

4.去杂、洗净在加工前要对药材进行去杂、洗净,以保证加工后的药物的质量。

二、中药炮制的加工方法1.烘干烘干是炮制过程的基础步骤,通过烘干可以去掉水分,保护或改变药物的性能,增强其药效。

2.炒制炒制是一种重要的炮制方法,通过炒制可以使药物产生变化,提高其功效,去除或减轻药材的不良反应。

炒制还可以提高药物的稳定性,增加药效。

3.煅制煅制是将药材置于高温下进行煅炼处理的方法。

煅制可以使药材产生变化,改变药性,增强功效。

4.酸制酸制是指将药材浸泡在酸性溶液中进行处理的方法,通过改变药物成分,增强其药效。

5.热炒热炒是指在高温下将药材进行炒制,增强其功效,去除或减轻药材的不良反应。

6.水煎水煎是使用水煎煮药材,提取出药物的有效成分,加工成中药饮片的过程。

7.同伴加味同伴加味是指在炮制过程中将几种药物进行加工匹配,以达到协同作用,提高药效。

8.配伍配伍是指将不同药物进行配合使用,以产生协同作用,提高疗效。

三、中药炮制的工艺1.草药材的加工一般情况下,草药材的加工可以采用烘烤、晒干、炒制等方法,保持药材的色、香、味等物理性质。

2.药物的炮制药物的炮制是指对中药饮片进行一定的温湿加工处理,以改变药材的性味,增强其疗效。

中药材的炮制工艺有何特点中药材炮制是一项具有悠久历史和独特技艺的传统制药方法,它是根据中医药理论,依照辨证施治用药的需要和药物自身性质,以及调剂、制剂的不同要求,所采取的一项制药技术。

中药材炮制工艺具有诸多特点,下面我们就来详细探讨一下。

首先,炮制工艺注重药材的净制。

净制是炮制的第一步,其目的是去除杂质、非药用部分以及霉变、虫蛀等不符合质量要求的部分,以保证药材的纯净度。

例如,在处理麻黄时,需要去除木质茎;在使用百合时,要去除其外层的黑皮。

通过净制,可以提高药材的质量和药效,减少不必要的成分对治疗效果的干扰。

其次,切制也是炮制工艺中的重要环节。

根据药材的性质和临床用药的需求,将药材切成不同的规格和形状。

常见的切制方法有切片、切段、切丝等。

切制的大小和形状会影响药材的有效成分煎出率和临床疗效。

比如,对于质地坚硬的药材,如白芍、黄柏等,通常切成薄片,以便于煎煮和有效成分的释放;而对于根茎类药材,如牛膝、独活等,则切成小段。

炮制工艺中的炒制具有多种方式和作用。

清炒分为炒黄、炒焦和炒炭。

炒黄能够缓和药性,增强疗效,如炒决明子能缓和其苦寒之性,并增强清肝明目的作用;炒焦可以增强药物消食健脾的功效,如焦山楂;炒炭则能增强止血作用,如地榆炭。

而加辅料炒,如土炒白术、麸炒枳壳等,可以增强药物的疗效,或降低药物的刺激性。

炙法是在药材中加入液体辅料拌炒的方法。

常见的液体辅料有酒、醋、蜜、盐水等。

酒炙能够增强药物的活血通络作用,如酒大黄;醋炙能增强药物的入肝经作用,如醋柴胡;蜜炙可增强药物的润肺止咳作用,如蜜炙百部;盐水炙则能引药入肾,增强滋阴降火的作用,如盐黄柏。

煅法分为明煅和煅淬。

明煅适用于矿物类和贝壳类药材,如煅牡蛎、煅石膏等,能使其质地酥脆,易于粉碎和有效成分的煎出。

煅淬则是将药材煅烧至红透后,立即投入规定的液体辅料中骤然冷却,使其质地酥脆,改变药性,如煅炉甘石。

蒸煮燀法也是常见的炮制手段。

蒸法可以改变药物性能,扩大用药范围,如酒蒸地黄;煮法能降低毒性,如煮川乌;燀法多用于种子类药材,如燀杏仁,能去除非药用部分,保存有效成分。

中药炮制技术知识点中药炮制技术是传统中医药的重要组成部分,通过炮制能够改变中药材的性质和药效,提高药物的疗效和安全性。

本文将介绍中药炮制技术的一些常见知识点,帮助读者更好地理解和应用这一技术。

一、中药炮制的意义中药炮制是将采集到的中药原材料通过一定的加工过程进行处理,达到药物的使用要求和疗效要求。

炮制过程中可以改变中药材的味道、气味、性状和药效,提高药物的稳定性和有效成分的释放,减少中药材对人体的刺激性和毒性。

二、常见的中药炮制方法1.炙烤:将中药材放置在炉火上进行烘烤,常用于去除潮湿、杀虫、活血化瘀等功效。

2.炭制:使用木炭或其他燃料将中药材进行烧炭,常用于解毒、制止痛等功效。

3.浸泡:将中药材浸泡在特定的液体(如水、酒、蜂蜜等)中,以提取有效成分、改变药性。

4.煮炖:将中药材和适量的水一同放入锅中煮沸,常用于提取药物有效成分和药效。

5.蒸制:将中药材置于蒸锅中,通过水蒸气进行加工,常用于改变中药的性味、提高药效。

6.研磨:将中药材研磨成细粉,以便于制备丸、散剂等剂型,增加药物的溶解度和吸收率。

三、中药炮制的技术要点1.掌握药材的性质:不同的中药材具有不同的性质,炮制过程需要根据药材的特点进行选择合适的炮制方法。

2.掌握炮制温度与时间:不同的中药材对温度和时间的要求不同,过高或过低的温度和时间都会影响中药的药效。

3.保证炮制设备的卫生:炮制设备应保持清洁,避免杂质和细菌的污染,影响中药的质量和安全性。

4.注意药材的保存:炮制后的中药材应储存在干燥、阴凉、通风的环境中,避免阳光直射和潮湿。

四、中药炮制的常见应用1.提高药观念:通过炮制技术,可以改变中药的味道和质地,让服用中药的患者更易接受,提高患者的治疗依从性。

2.增加药效:正确的炮制方法可以提高中药的溶解度和吸收率,使药物的有效成分更好地发挥作用。

3.改善药性:通过炮制技术,可以调整中药的性味,使之更加符合患者的体质和病情,提高中药的适应性。

单项选择 1.关于中药炮制,下列叙述错误的是( ) A.是中医用药特点之一 B.是首批国家非物质文化遗产 C.是中药现代化的组成部分 D.是中药制药的一部分 E.提倡“尊古炮制”,因此皆沿用古法炮制 2.下列哪一项谓之“反制”( ) A.酒制当归 B.酒制仙茅 C.胆汁制黄连 D. 姜制栀子 E.盐制知母 3.中成药十灰散中,药材采用的炮制品均是( ) A.灰化品 B.煅炭或炒炭品 C. 酒炙品 D.炒黄品 E.炒焦品 4.有毒性的药材,有盐分的药材及有腥臭味的药材软化时常用( ) A.淋法 B.漂法 C.泡法 D.淘洗法 E.润法 5.酒炙时使用白酒的药材是( ) A.蟾酥 B.黄芩 C. 黄连 D.大黄 E.常山 6.中药贮藏过程中最容易发生的变质现象是( ) A.发霉和虫蛀 B.风化和潮解 C.发霉和变色 D.挥发和虫蛀 E.变色和变味 7. 处方中书写炙麻黄,处方应付( ) A.麻黄绒 B蜜炙麻黄 C.蜜炙麻黄绒 D.酒炙麻黄 E.醋炙麻黄 8.中药饮片及炮制品的含水量,一般宜控制在( ) A.5%~7% B.5%~20% C.7%~13% D.8%~15% E.10%~13% 9.山楂炮制可缓和刺激性的原因是( ) A.黄酮成分含量升高 B.有机酸含量升高 C.黄酮成分含量下降 D.有机酸含量下降 E.总磷脂含量下降 10.白矾的煅制温度应控制在( ) A.400~480℃ B.300~400℃ C.260~300℃ D.120~180℃ E. 180~260℃ 多项选择 11. 2010年版药典规定中规定,制马钱子需要测定含量的化学成分有( ) A.马钱子碱 B.士的宁碱 C.异马钱子碱 D. 异士的宁氮氧化物 E. 马钱子氮氧化物 12.扣锅煅法的注意事项是 ( ) A.煅药时应随时用湿盐泥堵封 B.药材不宜放得过多 C.药材不宜放得过紧 D.可根据米和纸的颜色判断药物是否煅透 E.药材煅透后应放置冷却再开锅 13.米炒的药材有( ) A.党参 B.斑蝥 C.黄芪 D.白术 E.苍术 14.传统的制药原则包括( ) A.相反为制 B.相资为制 C.相畏为制 D.相恶为制 E. 生升熟降 15. 中药炮制的目的包括( ) A.降低或消除毒副作用,保证用药安全 B.改变药效和功能,增强临床疗效 C.便于调剂制剂,保证药物质量 D.矫正不良气味,便于服用

浅谈中药炮制

中药炮制是根据中医药理论,依照辨证论治的需要,药物自身的性质以及调制制剂的不同,所采取的一项制药技术。

随着中药的发现和应用的产生,有了中药炮制,它可以追溯到原始社会,中药炮制技术起源于春秋战国时期,金元时期形成了独有的中药炮制理论。

中药炮制可以提高中药净度,确保用药质量;降低或消除中药的毒性或副作用;改变或缓和中药的性味;改变或增强中药的作用趋向;改变或增强中药的作用部位;增强中药疗效,扩大用药范围;有利于调剂,制剂以及服用;利于贮藏,保存药效。

炮制对中医临床疗效有紧密联系。

中药炮制是中医临床用药的特点,它是中药源自天然的特性和天人合一辩证施治的特点所决定的。

炮制是提高中医临床疗效的重要手段,如净制,切制,炮制;炮制更是保证临床安全的重要措施。

浅谈中药炮制

中药炮制是根据中医药理论,依照辨证论治的需要,药物自身的性质以及调制制剂的不同,所采取的一项制药技术。

随着中药的发现和应用的产生,有了中药炮制,它可以追溯到原始社会,中药炮制技术起源于春秋战国时期,金元时期形成了独有的中药炮制理论。

中药炮制可以提高中药净度,确保用药质量;降低或消除中药的毒性或副作用;改变或缓和中药的性味;改变或增强中药的作用趋向;改变或增强中药的作用部位;增强中药疗效,扩大用药范围;有利于调剂,制剂以及服用;利于贮藏,保存药效。

炮制对中医临床疗效有紧密联系。

中药炮制是中医临床用药的特点,它是中药源自天然的特性和天人合一辩证施治的特点所决定的。

炮制是提高中医临床疗效的重要手段,如净制,切制,炮制;炮制更是保证临床安全的重要措施。

中医治病的物质基础是炮制后的中药饮片,而不是原药材。

通过炮制,可调整药性,降低毒性,增强疗效,以满足临床治疗要求。

临床医生要提高疗效,根据辨证论治,选择恰当的炮制品是十分重要的。

炮制品的质量直接影响临床疗效,而中药炮制的各个操作步骤均能影响其质量。

必须注意药物的净制、切制、加热、辅料等与药效的关系。

清代《修事指南》的作者张仲岩指出:“炮制不明,药性不确,而汤方无准,病症不验也”。

这段话反映了炮制与药性、医疗活动、临床疗效的关系。

强调了临床用药必须注意炮制品药性的改变以及炮制品的选择应用,以对症下药,取得疗效。

中药炮制与临床疗效有如此密切的关系,是由中医用药的特点所决定的。

1.中医的“整体观念”和“辨证论治”是指导中医临床施治的基础。

中医的“整体观念”和“辨证论治”是指导中医临床施治的基础。

故中医师在确定治疗原则,谴方用药时,应根据病人的症状、阴阳盛衰、寒热虚实、气候等具体情况来选用炮制品种,以提高临床疗效。

如:在下列情况下如何选择麻黄炮制品?风寒表实证----生麻黄表证较轻,而肺气壅闭,咳嗽气喘较重的患者----蜜炙麻黄老人、幼儿及虚弱者风寒感冒----麻黄绒表证已解而喘咳未愈的老人、幼儿及体虚患者---蜜炙麻黄绒2.中药成分复杂,常一药多效。

中药成分复杂,常一药多效中药成分复杂,常一药多效。

临床用药常需突出某方面的作用,而不是用全部功效。

通过炮制可对药物原有性能功用进行优化取舍,突出某些作用,同时降低某些作用,使之更适合病情的需要。

如柏子仁润肠通便、心安神。

生品有令人呕吐的副作用,多用于肠燥便秘。

若用于心神不安、虚烦失眠的脾虚患者,则需将柏子仁制霜,消除呕吐和滑肠致泻的副作用,功专养心安神。

3.炮制品种的选用,明确体现了辨证施治的特点。

炮制品种的选用,明确体现了辨证施治的特点疾病的发生、发展是多变的,用药时应综合考虑病因、病机、生理、病理、脏腑的属性、喜恶等各种因素。

例:张仲景名方“白虎汤”,由石膏、知母、粳米、甘草组成。

伤寒病,用白虎汤主治阳明实热、大热、大汗、口渴、脉洪大。

此时病邪由表及里,传经化热,病邪已经深入,人体之正气亦有损耗,过于苦寒易于伤中。

选用炙甘草调和药性,顾护脾胃,防止石膏、知母大寒伤中。

温病是直接感受热邪,最易伤阴,应及早清热护津,故甘草生用,以增强泻热作用,甘凉生津,兼和脾胃。