中药炮制学知识点辅导:炙法——酒炙法

- 格式:doc

- 大小:0.58 KB

- 文档页数:1

酒炙酒药炙法

酒炙和酒药炙法是中医中常用的治疗方法,它们都是通过热力作用来促进人体的血液循环和新陈代谢,从而达到治疗疾病的目的。

酒炙是指将酒精加热后涂抹在患处,然后用火烤热,使酒精挥发,产生热力刺激皮肤和经络,促进血液循环和新陈代谢。

酒炙常用于治疗风湿病、关节炎、肌肉疼痛等疾病,具有温通经络、活血化瘀、止痛消肿的作用。

酒药炙法是将中药和酒精混合后涂抹在患处,然后用火烤热,使中药成分渗透到皮肤和经络中,起到治疗疾病的作用。

酒药炙法常用于治疗痛风、湿疹、疮疡等疾病,具有温通经络、祛风除湿、消炎杀菌的作用。

酒炙和酒药炙法都是中医中常用的治疗方法,但是在使用时需要注意以下几点:

1. 酒炙和酒药炙法都是通过热力作用来治疗疾病的,因此需要注意火候的掌握,避免烫伤皮肤。

2. 在使用酒药炙法时,需要根据患者的具体情况来选择中药的种类和

配方,避免出现过敏或者不良反应。

3. 酒炙和酒药炙法都是属于外治法,不能替代内服药物治疗,患者在使用时需要遵医嘱,不可自行决定治疗方案。

总之,酒炙和酒药炙法是中医中常用的治疗方法,具有温通经络、活血化瘀、止痛消肿、祛风除湿、消炎杀菌等作用。

在使用时需要注意火候的掌握,避免烫伤皮肤,同时需要根据患者的具体情况来选择治疗方案,遵医嘱使用。

中药炮制复习题一、名词解释1、制霜法:药物经过去油制成松散粉末或析出细小结晶或升华,煎熬成粉渣的方法.2、炙法:将选净或切制后的药物,加入一定量的液体辅料拌炒,使辅料逐渐渗人药物组织4、相畏为制:利用某种辅料来炮制药物,以制约该药物的毒副作用,例如:生姜制半夏5、发芽法:将净选后的新鲜成熟的果实或种子,在一定的温度或湿度条件下,促使萌发幼芽的方法。

6、发酵法:经净制或处理后的药物,在一定的温度和湿度条件下,由于真菌和酶的催化分解作用,使药物发泡、生衣的方法。

7、水飞法:某些不溶于水的矿物质,利用粗细粉末在水中悬浮性不同,将不溶于水的矿物,贝壳类药物经反复研磨,而分离制备极细腻粉末的方法。

8、煅法:将药物直接放于无烟炉火中或适当的耐火容器内煅烧的一种方法.9、风化:指某些含有结晶水的矿物药,经风吹日晒或过分干燥而逐渐失去结晶水成为粉末的现象。

10、泛油即走油,指药物中所含的挥发油、油脂、糖类等,因受热或受潮在表面出现油状物质和质地返软、发黏、颜色变浑,发出油败气味的现象。

11、相资为制:用药性相似的辅料或某种炮制方法来增强药效,例如盐水制知母12、炒炭存性:是指药物炒炭时,走部分炭化,但应保存部份药物固有气味,不能全部炭化,更不能灰化。

13、煅淬法:将药物在高温有氧条件下煅烧至红透后,立即投入规定的液体辅料中骤然冷却的方法。

14、对抗:采用两种或两种以上药物同贮或采用一些有特殊气味的药物同贮而起到抑制虫蛀,霉变的方法。

15煨法:将药物用湿面或湿纸包裹,置于加热的滑石粉中,或将药物置于加热的麦麸中,或将药物铺摊吸油纸上,层层隔纸加热,以除去部分油质16蜜炙法:将净选或切制后的药物,加入一定量炼蜜拌炒的方法。

17燀法:将药物置沸水中浸煮短暂时问,取出,分离种皮的方法。

18辅料:是指具有辅助作用的附加物料,它对主药可起协调作用,或增强疗效,或降低毒性,或减轻副作用,或影响主药的理化性质.19酒炙法:将净选或切制后的药物,加入一定量酒拌炒的方法。

中药炮制之酒炙法酒炙法是一种中药炮制方法,常用于炮制一些容易挥发的中药材。

这种方法可以通过炙热的酒精蒸汽将药材表面的挥发性活性成分转化为酯类或醚类等化合物,从而改善中药的药效和品质。

中药材在炮制过程中,通常需要采用一定的炮制方法来提高其药效。

其中,酒炙法便是一种常用的方法之一。

酒炙法主要用于炮制一些具有挥发性活性成分的中药材,如百合、薄荷等。

通过酒炙法,可以将这些挥发性成分转化为更稳定的酯类或醚类化合物,从而提高药效。

酒炙法的操作流程较为简单。

首先,将所需中药材洗净晾干,然后放入炙热酒精中进行蒸馏。

具体操作时,可以将酒精注入一个容器中,然后在其顶部设置一个漏斗,漏斗口底部置放药材。

点燃酒精,使之炙热,产生蒸汽蒸煮药材。

这样,药材表面的挥发性成分会被蒸汽提取,并转化为酯类或醚类。

酒炙法的原理是基于酒精的挥发性和良好的溶解性。

酒精的挥发性意味着它能够迅速蒸发,并固定在药材表面的挥发性成分。

而酒精的溶解性,则使其能够有效溶解药材中的化学成分,使其更容易被提取出来。

当药材经过酒精蒸煮后,药材内部的成分会通过蒸汽传递到酒精中,并与之发生化学反应。

这样,就能将药材中的活性成分转化为更稳定的酯类或醚类。

酒炙法所使用的酒精通常是经过特殊处理的,具有较高的纯度和挥发性。

因为酒精具有良好的溶解性,所以其能够迅速溶解药材中的化学成分,并将其与蒸汽一起提取出来。

而酒精的挥发性则能够促使药材中的活性成分快速蒸发和挥发,避免其在炮制过程中的损失。

酒炙法常被用于炮制一些含挥发性成分的中药材,如百合、薄荷、香附等。

以百合为例,百合具有清热润燥、养心安神的功效,但其挥发性成分很容易在炮制过程中流失。

因此,采用酒炙法可以有效提取百合中的活性成分,使其功效更为突出。

总之,酒炙法是一种常用的中药炮制方法,通过利用酒精的挥发性和溶解性,将中药材中的挥发性成分提取出来,并转化为更稳定的酯类或醚类化合物。

这种方法可以提高中药材的药效和品质,并使其更适合临床应用。

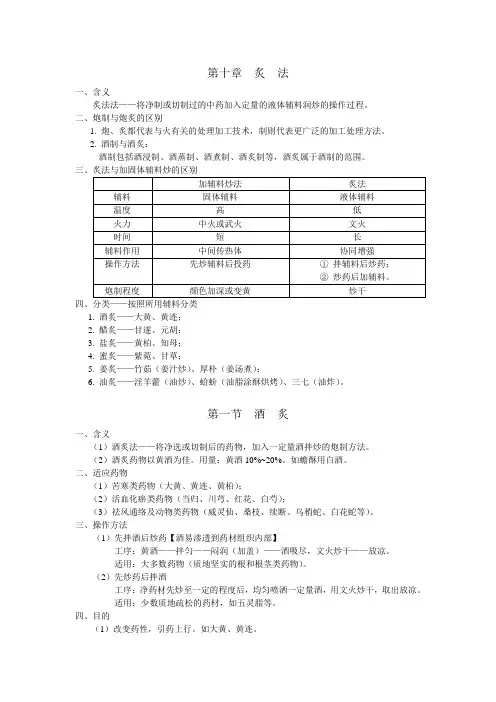

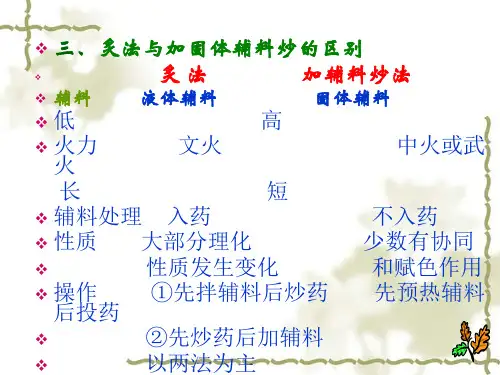

第十章炙法一、含义炙法法——将净制或切制过的中药加入定量的液体辅料润炒的操作过程。

二、炮制与炮炙的区别1. 炮、炙都代表与火有关的处理加工技术,制则代表更广泛的加工处理方法。

2. 酒制与酒炙:酒制包括酒浸制、酒蒸制、酒煮制、酒炙制等,酒炙属于酒制的范围。

三、炙法与加固体辅料炒的区别四、分类——按照所用辅料分类1. 酒炙——大黄、黄连;2. 醋炙——甘遂、元胡;3. 盐炙——黄柏、知母;4. 蜜炙——紫菀、甘草;5. 姜炙——竹茹(姜汁炒)、厚朴(姜汤煮);6. 油炙——淫羊藿(油炒)、蛤蚧(油脂涂酥烘烤)、三七(油炸)。

第一节酒炙一、含义(1)酒炙法——将净选或切制后的药物,加入一定量酒拌炒的炮制方法。

(2)酒炙药物以黄酒为佳。

用量:黄酒10%~20%。

如蟾酥用白酒。

二、适应药物(1)苦寒类药物(大黄、黄连、黄柏);(2)活血化瘀类药物(当归、川芎、红花、白芍);(3)祛风通络及动物类药物(威灵仙、桑枝、续断、乌梢蛇、白花蛇等)。

三、操作方法(1)先拌酒后炒药【酒易渗透到药材组织内部】工序:黄酒——拌匀——闷润(加盖)——酒吸尽,文火炒干——放凉。

适用:大多数药物(质地坚实的根和根茎类药物)。

(2)先炒药后拌酒工序:净药材先炒至一定的程度后,均匀喷洒一定量酒,用文火炒干,取出放凉。

适用:少数质地疏松的药材,如五灵脂等。

四、目的(1)改变药性,引药上行。

如大黄、黄连。

(2)增强活血通络作用。

当归、川芎。

(3)提高成品溶出率。

如黄芩。

(4)矫臭去腥。

如乌梢蛇、蕲蛇。

(5)降低毒副作用,便于粉碎。

如常山、蟾酥。

五、注意事项(1)闷润时加盖,避免酒挥发。

(2)若酒量少不易拌匀时,可加适量水稀释,再拌润。

(3)加热时用文火,炒至近干、色加深时取出晾凉。

白芍【炮制方法】酒白芍——取净白芍片,加黄酒拌匀,待酒被吸尽后,置炒制容器内,用文火加热,炒干,取出,放凉。

(药:白芍=100:10)当归【炮制方法】酒当归——取净当归片,加黄酒拌匀,闷润,待酒被吸尽后,置炒制容器内,用文火加热,炒干,取出,放凉。

《中药炮制学》复习笔记:第九章炙法将净选或切制后的药物,加入一定量的液体辅料拌炒,使辅料逐渐深入药物组织内部的炮制方法。

目的:使药物在性味、功效、作用趋向、归经和理化性质方面发生某些变化,起到降低毒性、抑制偏性、增强疗效、矫嗅矫味等作用,从而最大限度地发挥疗效。

分类:(根据所加辅料不同)可分为酒炙、醋炙、盐炙、姜炙、蜜炙和油炙。

第一节酒炙法:将净选或切制后的药物,加入一定量酒拌炒的方法。

·[一般每100kg药物,用黄酒10~20kg]目的①改变药性,引药上行【大黄、黄连、黄柏等】②增强活血通络作用【当归、川芎、桑枝等】③矫臭去腥【乌稍蛇、蕲蛇、紫河车等】方法先拌酒后炒药~适用于质地较坚实的根及根茎类药物【黄连、川芎、白芍等】先炒药后加酒~多用于质地疏松的药物【如五灵脂】注意事项①加入一定量酒拌匀闷润过程中,容器上面应加盖,以免酒被迅速挥发。

②若酒的用量较少,不易与药物拌匀时,可先将酒加适量水稀释后,再与药物拌润。

③药物加热炒制时,火力不宜过大,一般用文火,勤加翻动,炒至近干,颜色加深时,即可取出晾凉。

※【大黄】蓼科植物掌叶大黄、唐古特大黄或药用大黄的干燥根及根茎。

【当归】伞形科植物当归的干燥根。

[传统习惯止血用当归头,补血用当归身,破血用当归尾,补血活血用全当归]【黄连】毛茛科植物黄连、三角叶黄连或云连的干燥根茎。

(以上三种分别习称“味连”、“雅连”、“云连”)【白芍】毛茛科植物芍药的干燥根。

【乌梢蛇】游蛇科乌梢蛇的干燥体。

【蟾酥】蟾酥科动物中华大蟾蜍或黑眶蟾蜍的干燥分泌物。

【续断】川续断科植物川续断的干燥根。

→续断:补肝肾,通血脉为主;~酒炙,能增强通血脉,强筋骨作用;~盐炙,增强补肾强腰的作用。

第二节醋炙法:将净选或切制后的药物,加入定量的米醋拌炒至规定程度的方法称为醋炙法。

·[一般为每100kg药物,用米醋20~30kg,最多≯50kg]目的①引药入肝,增强活血止痛的作用【乳香、没药、三棱、莪术;柴胡、香附、青皮、延胡索】②降低毒性,缓和药性[主要用于峻下逐水药]【京大戟、甘遂、芫花、商陆等】③矫臭矫味,便于服用[主要用于某些具特殊气味的药物]【乳香、没药、五灵脂等】方法先拌醋后炒药~适用于大多数植物类药材【甘遂、商陆、芫花、柴胡、三棱、元胡等】先炒药后喷醋~适于用树脂类、动物粪便类药材【乳香、没药、五灵脂】注意事项①醋炙前药材应大小分档;②若醋用量较少,不易与药材拌匀时,可加适量水稀释后再与药材拌匀;③用文火炒制,勤加翻动,使受热均匀,炒至规定的程度;④树脂类、动物粪便类药材必须先炒药后喷醋;且出锅要快,防熔化粘锅,摊晾时宜勤翻动,以免相互粘结成块。

中药炮制复习重点总结一、名词解释1、制霜法:药物经过去油制成松散粉末或析出细小结晶或升华,煎熬成粉渣的方法、2、炙法:将选净或切制后的药物,加入一定量的液体辅料拌炒,使辅料逐渐渗人药物组织4、相畏为制:利用某种辅料来炮制药物,以制约该药物的毒副作用,例如:生姜制半夏5、发芽法:将净选后的新鲜成熟的果实或种子,在一定的温度或湿度条件下,促使萌发幼芽的方法。

6、发酵法:经净制或处理后的药物,在一定的温度和湿度条件下,由于真菌和酶的催化分解作用,使药物发泡、生衣的方法。

7、水飞法:某些不溶于水的矿物质,利用粗细粉末在水中悬浮性不同,将不溶于水的矿物,贝壳类药物经反复研磨,而分离制备极细腻粉末的方法。

8、煅法:将药物直接放于无烟炉火中或适当的耐火容器内煅烧的一种方法、9、风化:指某些含有结晶水的矿物药,经风吹日晒或过分干燥而逐渐失去结晶水成为粉末的现象。

10、泛油即走油,指药物中所含的挥发油、油脂、糖类等,因受热或受潮在表面出现油状物质和质地返软、发黏、颜色变浑,发出油败气味的现象。

11、相资为制:用药性相似的辅料或某种炮制方法来增强药效,例如盐水制知母12、炒炭存性:是指药物炒炭时,走部分炭化,但应保存部份药物固有气味,不能全部炭化,更不能灰化。

13、煅淬法:将药物在高温有氧条件下煅烧至红透后,立即投入规定的液体辅料中骤然冷却的方法。

14、对抗:采用两种或两种以上药物同贮或采用一些有特殊气味的药物同贮而起到抑制虫蛀,霉变的方法。

15煨法:将药物用湿面或湿纸包裹,置于加热的滑石粉中,或将药物置于加热的麦麸中,或将药物铺摊吸油纸上,层层隔纸加热,以除去部分油质16蜜炙法:将净选或切制后的药物,加入一定量炼蜜拌炒的方法。

17燀法:将药物置沸水中浸煮短暂时问,取出,分离种皮的方法。

18辅料:是指具有辅助作用的附加物料,它对主药可起协调作用,或增强疗效,或降低毒性,或减轻副作用,或影响主药的理化性质、19酒炙法:将净选或切制后的药物,加入一定量酒拌炒的方法。

第八章炙法一、概念1.炙法是将净制或切制后的药物,加入一定量的液体辅料拌炒,并使辅料逐渐渗入到药物组织内部的炮制方法。

依据所加辅料不同,一般可分为酒炙法、醋炙法、盐炙法、蜜炙法、姜炙法和油炙法六种。

2.将净选或切制后的药物,加入一定量酒拌炒的方法称为酒炙。

3.将净选或切制后的药物,加入一定量醋拌炒的方法称为醋炙。

4.将净选或切制后的药物,加入一定量食盐的水溶液拌炒的方法称为盐炙法。

5.将净选或切制后的药物,加入一定量姜汁拌炒的方法称为姜炙法。

6.将净选或切制后的药物,加入一定量炼蜜拌炒的方法称为蜜炙法。

7.将净选或切制后的药物,与一定量的食用油脂共同加热处理的方法称为油炙法。

依其操作方法不同,可分为油炒法、油炸法和油脂涂酥烘烤法。

二、适用范围1.酒炙:适用于炮制活血散瘀、祛风通络药物和动物类药物。

2.醋炙:用于炮制疏肝解郁、散瘀止痛、攻下逐水的药物。

3.盐炙:炮制补肾固精、疗疝、利尿和泻相火的药物。

4.姜汁炙:炮制祛痰止咳、降逆止呕等药物。

5.蜜炙:炮制止咳平喘、补脾益气等药物。

三、目的1.酒炙目的:改变药性,引药上行,增强活血通络作用,矫臭去腥。

2.醋炙目的:引药入肝经,增强活血止痛的作用,降低毒性,缓和药性,矫臭矫味。

3.盐炙目的:引药下行,增强疗效,增强滋阴降火作用,缓和药物辛燥之性。

4.姜汁炙目的:制其寒性,增强和胃止呕作用,缓和副作用,增强疗效5.蜜炙:增强润肺止咳的作用,增强补脾益气的作用,缓和药性,矫味和消除副作用四、操作方法1.先加辅料后炒药:大部分药物采用此法。

2.先炒药后加辅料法:适用于酒炙(质地疏松的药物,如五灵脂)、醋炙(树脂类、粪便类药物,如乳香、没药,五灵脂)、盐炙(含粘液质多的药物,如知母、车前子)、蜜炙(质地坚实的药物,如百合)。

3.油炙法分为:油炒法(如炙淫羊藿)、油炸法(如熟三七粉)、油脂涂酥烘烤法也称酥炙(如酥蛤蚧)。

五、辅料用量1.一般用量为100㎏净药物,用黄酒10㎏(五灵脂15㎏);用醋20㎏(芫花、甘遂、商陆用30㎏,乳香、没药5㎏,五灵脂10㎏);盐2㎏(加水约为食盐的4-5倍);生姜10㎏或干姜3㎏制备10㎏姜汁;炼蜜25㎏(百合5㎏、百部12.5㎏、麻黄20㎏、枇杷叶20㎏)。

第二十四章炙法将净选或切制后的药物,加入一定量的液体辅料拌炒的炮制方法称炙法。

炙法均用液体辅料,盐、生姜等需制成盐水和姜汁方可应用。

要求辅料渗入药物内部,其加热温度比炒法低,除盐炙杜仲用中火外,多用文火,炒制时间较长,以药物炒干为宜。

一、酒炙法(一)酒炙目的(1)改变药性,引药上行如大黄、黄连、黄柏等。

(2)增强活血通络作用如当归、川芎、桑枝等。

(3)矫臭去腥如乌梢蛇、蕲蛇、紫河车等。

(二)酒炙的操作方法(1)先拌酒后炒药此法适用于质地较坚实的根及根茎类药物,如黄连、川芎、白芍等。

(2)先炒药后加酒此法仅用于质地疏松且加酒后易发粘的药物,如五灵脂。

(三)注意事项药物用酒拌润时,容器应加盖;炙药除蟾酥用白酒外均以黄酒为主,一般为每100kg药物,用黄酒10~20kg。

若酒的用量较少,不易拌匀药物时,可加适量水稀释;炙药一般用文火,勤翻动,炒至近干,颜色加深时,即可取出,晾凉。

大黄有大黄、酒大黄、熟大黄(清蒸或酒炖)、大黄炭、醋大黄、清宁片(由酒和蜜制成)。

大黄为不规则厚片或块,表面黄棕色或黄褐色,中心有纹理,微显朱砂点,习称“锦纹”,质轻,气清香,味苦而微涩;酒大黄表面深棕色或棕褐色,偶有焦斑,折断面呈浅棕色,质坚实,略有酒香气;熟大黄表面黑褐色,质坚实,有特异芳香气,味微苦;大黄炭表面焦黑色,断面焦褐色,质轻而脆,有焦香气,味微苦;醋大黄表面深棕色或棕褐色,断面浅棕色,略有醋香气;清宁片为圆形薄片,表面乌黑色,有香气,味微苦甘。

生大黄泻下作用峻烈;酒大黄泻下作用稍缓,以清上焦实热为主;熟大黄泻下作用缓和,减轻腹痛之副作用,并增强活血祛瘀之功;大黄炭泻下作用极微并有止血作用;醋大黄以消瘀为主;清宁片泻下作用缓和,具缓泻而不伤气,逐瘀而不败正之功,用于年老、体弱及久病患者。

其泻下作用减轻是因结合性蒽醌和二酮衍生物含量下降所致。

用酒量每炙药物100kg用酒10 kg,炖药用酒30kg。

现有熟大黄酒热压制法新工艺。

第八章炙法一、概念1.炙法是将净制或切制后的药物,加入一定量的液体辅料拌炒,并使辅料逐渐渗入到药物组织内部的炮制方法。

依据所加辅料不同,一般可分为酒炙法、醋炙法、盐炙法、蜜炙法、姜炙法和油炙法六种。

2.将净选或切制后的药物,加入一定量酒拌炒的方法称为酒炙。

3.将净选或切制后的药物,加入一定量醋拌炒的方法称为醋炙。

4.将净选或切制后的药物,加入一定量食盐的水溶液拌炒的方法称为盐炙法。

5.将净选或切制后的药物,加入一定量姜汁拌炒的方法称为姜炙法。

6.将净选或切制后的药物,加入一定量炼蜜拌炒的方法称为蜜炙法。

7.将净选或切制后的药物,与一定量的食用油脂共同加热处理的方法称为油炙法。

依其操作方法不同,可分为油炒法、油炸法和油脂涂酥烘烤法。

二、适用范围1.酒炙:适用于炮制活血散瘀、祛风通络药物和动物类药物。

2.醋炙:用于炮制疏肝解郁、散瘀止痛、攻下逐水的药物。

3.盐炙:炮制补肾固精、疗疝、利尿和泻相火的药物。

4.姜汁炙:炮制祛痰止咳、降逆止呕等药物。

5.蜜炙:炮制止咳平喘、补脾益气等药物。

三、目的1.酒炙目的:改变药性,引药上行,增强活血通络作用,矫臭去腥。

2.醋炙目的:引药入肝经,增强活血止痛的作用,降低毒性,缓和药性,矫臭矫味。

3.盐炙目的:引药下行,增强疗效,增强滋阴降火作用,缓和药物辛燥之性。

4.姜汁炙目的:制其寒性,增强和胃止呕作用,缓和副作用,增强疗效5.蜜炙:增强润肺止咳的作用,增强补脾益气的作用,缓和药性,矫味和消除副作用四、操作方法1.先加辅料后炒药:大部分药物采用此法。

2.先炒药后加辅料法:适用于酒炙(质地疏松的药物,如五灵脂)、醋炙(树脂类、粪便类药物,如乳香、没药,五灵脂)、盐炙(含粘液质多的药物,如知母、车前子)、蜜炙(质地坚实的药物,如百合)。

3.油炙法分为:油炒法(如炙淫羊藿)、油炸法(如熟三七粉)、油脂涂酥烘烤法也称酥炙(如酥蛤蚧)。

五、辅料用量1.一般用量为100㎏净药物,用黄酒10㎏(五灵脂15㎏);用醋20㎏(芫花、甘遂、商陆用30㎏,乳香、没药5㎏,五灵脂10㎏);盐2㎏(加水约为食盐的4-5倍);生姜10㎏或干姜3㎏制备10㎏姜汁;炼蜜25㎏(百合5㎏、百部12.5㎏、麻黄20㎏、枇杷叶20㎏)。

中药材炙法炙法:指取净药材饮片与液体辅料拌匀润透后,置容器内加热炒炙的方法。

根据所用辅料不同分为:蜜炙、酒炙、醋炙、姜汁炙、盐炙、油炙药汁炙。

1、蜜炙:取炼蜜加适量开水稀释后,加入净药材饮片中拌匀,闷透,置锅内用文火加热拌炒至药材饮片表面呈深黄色不黏手时取出,放凉。

必要时摊开,文火烘干。

除另有规定外,每100kg净药材饮片,用炼蜜25kg。

2、酒炙:取净药材饮片加黄酒或低度白酒拌匀,闷润至酒被吸尽,置锅内用文火加热拌炒至微干或炒干或色泽加深,取出,放凉。

除另有规定外,每100kg净药材饮片,用黄酒或低度白酒10~20kg。

3、醋炙:取净药材饮片加食醋拌匀,闷润至醋被吸尽,置锅内用文火加热拌炒至微干或炒干,表面微焦,放凉。

或去净药材饮片,置锅内炒至表面熔融发亮(树脂类)或表面色泽改变,有腥气溢出(动物粪便类)时,喷洒一定量的米醋,炒至微干或炒干,取出,摊开,放凉。

除另有规定外,每100kg净药材饮片,用醋20kg,必要时可加适量水稀释。

4、姜汁炙:取净药材饮片加姜汁拌匀,闷润至姜汁被吸尽后,置锅内用文火加热拌炒至微干或炒干,取出,放凉。

除另有规定外,每100kg净药材饮片,用生姜10kg榨汁或干姜3kg煎汁。

5、盐炙:取净药材饮片加食盐水(用3~4倍量水溶解)拌匀,闷润至食盐水被吸尽,置锅内文火加热拌炒至微干或炒干;或先将净药材饮片置锅内,文火加热边炒边喷洒食盐水炒干。

取出,放凉。

除另有规定外,每100kg净药材饮片,用食盐2kg。

6、油炙:常用辅料由羊脂油、麻油。

(1)、羊脂油炙:取羊脂油置锅内加热熔化后去渣,投入净药材饮片拌匀,用文火加热炒至油脂被吸尽,药材饮片表面呈油亮时,取出,摊开,放凉。

每100kg净药材饮片,用羊脂油20kg。

(2)、油炸:取麻油置锅内加热至沸腾时,投入净药材或饮片,用文火炸至酥脆,取出,沥去油,放凉。

7、药汁炙:取净药材饮片,加药汁拌匀,闷润至汁吸尽,用文火加热拌炒至微干或炒干,取出,放凉。

1.含义将净选或切制后的药物,加入一定量的酒拌炒的方法称为酒炙法。

2.酒的选择及用量酒炙药物以黄酒为佳。

酒的用量一般为每100kg药物,用黄酒10~20kg。

3.酒炙的目的改变药性,引药上行。

如大黄、黄连、黄柏。

增强活血通络作用。

如当归、川芎、桑枝。

矫嗅去腥。

如乌梢蛇、蕲蛇、紫河车。

减少副作用。

如常山。

4.酒炙的操作方法5.注意事项药物加入酒拌匀闷润过程中,容器上应加盖,以免酒挥发。

若酒的用量较少,不易与药物拌匀时,可先将酒加适量水稀释后,再与药物拌匀。

药物在加热炒制时,火力不宜过大,以免酒迅速挥发,达不到炮炙目的。