虾蟹类病害防治图谱

- 格式:ppt

- 大小:3.87 MB

- 文档页数:82

史上最全虾类高清疾病图,敬请收藏备用!1、虾蟹虾瘟1.病原:螯虾瘟是感染小龙虾的高度传染病,其病原是一种卵型亚纲丝囊霉菌属的真菌。

2.流行特点:目前在欧洲及北美洲流行。

实验条件下可感染中华绒螯蟹。

3.症状特征:螯虾瘟主要表现为失去正常的厌光性(白天在开阔水域可见到病虾),有些运动完全失调,背朝下而且不易纠正其姿态。

临床上,受感染螯虾在薄表皮透明区域下面肌肉组织的局部,特别是前腹部和足关节处初期会变白,并经常伴随局部的褐色黑化乃是最一致的症状。

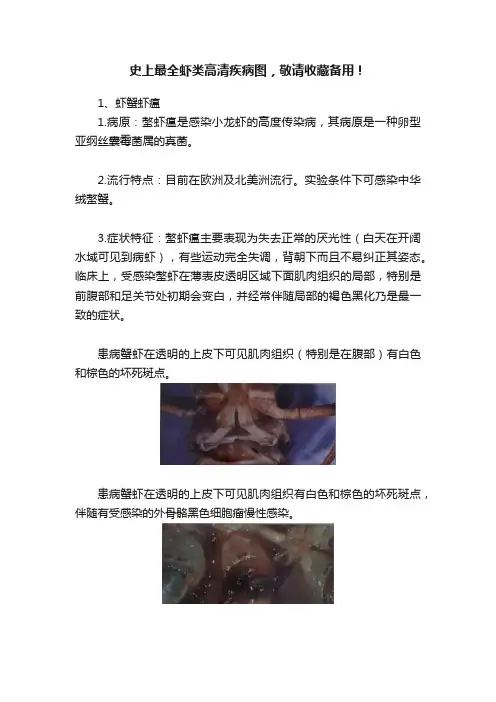

患病蟹虾在透明的上皮下可见肌肉组织(特别是在腹部)有白色和棕色的坏死斑点。

患病蟹虾在透明的上皮下可见肌肉组织有白色和棕色的坏死斑点,伴随有受感染的外骨骼黑色细胞瘤慢性感染。

4.诊断:在实际操作中应检查的部位包括胸腹部和尾部的软表皮、肛门周围的表皮、尾部甲壳的表皮、步足,特别是身体的结合部和鳃。

有时能在受感染的表皮上看见菌丝。

通过病原分离和形态学鉴别进行特征鉴定。

2、虾细菌性白斑病1.病因:投饵次数多,投饵量大,排泄物也多,大量残饵及排泄物发酵造成池内水质、底质变坏,病菌大量繁衍;虾在池水恶化、底质变坏的环境内自身免疫力和抵抗力下降,再经大量病菌侵袭而发病。

对虾甲壳先受细菌侵袭,变成点状白斑,此时若不采取措施,点状会逐渐变大,白斑中间出现点状黑色死亡组织;随后,对虾身体内部受侵害,免疫力和抵抗力急剧下降,其他综合症状出现,细菌、病毒大量侵入,形成病毒性白斑综合症而造成病虾批量死亡(病毒侵袭病灶很少与细菌侵袭病灶重叠)。

2.症状及病理变化:(1)将病虾头胸甲剥离后,对着光线观察,甲壳完好。

(2)镜检放大100倍或160倍:有的病虾甲壳上有不明显的点状小洞,一个视野可见?3-10个,此种现象为初发阶段,病虾头胸甲不易剥离,对对虾没有造成伤害。

有的甲壳上有点状小洞,洞中间有一黑点,此为坏死组织,一个视野可见5个以上黑点,头胸甲易剥离,此类对虾已出现摄食减少或其他不适症状。

农技推广·渔政渔业淡水虾蟹常见疾病的防治方法湖南地区淡水虾蟹养殖品种主要有克氏原螯虾、南美白对虾、青虾、罗氏沼虾、中华绒螯蟹等,据2021年统计数据显示,目前湖南省克氏原螯虾产量为35.95万吨、南美白对虾产量为0.73万吨、青虾产量为0.29万吨、罗氏沼虾产量为0.09万吨、中华绒螯蟹产量为0.67万吨,其中克氏原螯虾产量居全国第三,占全国养殖总产量的15.02%。

一、养殖病害发生原因在养殖过程中,池塘底淤出现粪便及残饵等有机质沉积、水体氮碳失衡,随着水温升高,底泥病原微生物代谢繁殖增加,加剧池塘水质变坏。

养殖户缺乏对养殖苗种质量监管和检测的有效手段,苗种质量参差不齐。

部分养殖企业缺乏必要的专业技术人才储备和标准化基础设施建设,养殖凭经验,常出现投喂不当、水质调控不到位、预防措施不及时等问题。

以上因素均可导致病害的发生。

二、淡水虾蟹常见疾病1.病毒性疾病 ①白斑综合征。

白斑综合征病毒是水生甲壳类动物感染最严重的病毒性病原体之一,感染该病后致死率高、传染性强、宿主范围广。

感染后病虾蟹行动迟缓,不摄食,肠胃空,体弱、弹跳无力,头胸甲易剥离,鳃水肿,肝胰腺肿大糜烂,颜色变浅,体色微红,甲壳上有白色斑点。

②偷死病。

由野田村病毒引起,病虾肝胰腺颜色变浅、萎缩,肠胃空,生长缓慢,游泳性能下降,沉底陆续死亡,不易被养殖者观察到,故被称为偷死病。

③传染性组织坏死病。

由对虾传染性皮下及造血组织坏死病毒引起,病虾身体畸形,生长缓慢,死亡率不高,但会导致个体大小参差不效杀死虾蟹体内病毒而不伤及虾蟹的药物,因此在养殖生产上,病毒性疾病的防治主要通过调动、刺激机体产生免疫应答反应,提高机体抵抗病毒的能力,从而有效预防疾病的流行和暴发,降低养殖风险。

防治措施:对养殖池塘进行彻底清塘消毒,消灭病原微生物;在苗种选择上要选择苗种大小规格一致、体表干净、附肢完整、反应快速、肠道饱满、游动时活力强且有明显方向性的健康苗种;日常监测养殖水体水质情况,定期泼撒益生菌类及藻类维护水质稳定;做好投喂管理,定期在饲料中拌入益生菌、黄芪多糖、三黄粉等提高虾蟹机体的免疫力。

虾、蟹育苗中的常见病害及防治对策发布时间:2011-10-22信息来源:中国经济网张耀辉戴海军近年来,随着虾、蟹人工育苗技术的进步,我区育苗种类已覆盖到了几乎所有在当地能够养殖的甲壳类品种,同时育苗产量也不断上升。

但随着育苗密度的提高,以及近海水域水质的劣化,育苗中的病害也不断增加,将直接影响育苗生产的顺利发展。

在此,笔者根据自己的经验及对省内外甲壳类育苗技术的了解,对虾、蟹育苗中的常见病害及防治对策作一介绍,供同行参考。

一、发病原因1、水环境污染。

育苗水体因过量投饵或换水量不足,残饵及代谢产物积累引起富营养化,是发生病害的重要原因。

有机物含量高给病原体创造了良好的生长、繁殖条件,且有利于有毒物质如氨氮、硫化氢的大量产生。

2、亲体或幼体质量差。

亲体质量差,或在亲体培养促熟过程中,加温过快,环境因子突变,培育水温过高等导致孵化后的幼体先天不足,抗病能力差。

3、病原体入侵。

育苗用水及育苗设施、工具处理不当,亲体(幼体)消毒不彻底,饵料处理不当,都会在育苗过程中带入大量病原体,引起发病。

4、营养不良。

育苗厂为降低成本或由于其它方面的原因,对动、植物活饵料不能做到最低量的供应,而代用饵料营养单一,造成幼体活力差,抗病能力下降,或由于营养不良变态困难,致使幼体大量死亡。

二、常见疾病及治疗方法1、弧菌病为弧菌所引起,在育苗中较为多见且较易识别的是由副溶血弧菌所引起的病症,多出现在梭子蟹蚤状幼体阶段,尤其在各期变态时更为严重。

具体表现在摄食能力下降,趋光性和活力减弱,腹部及背棘出现弥散性发红,并逐渐扩大到全身,在变态时出现大量死亡。

治疗方法:(1)用聚维酮碘10-15mg/L全池泼洒,1小时后大换水,每天1次,连用3天。

(2)在发病初期,交替使用1-2mg/L氟哌酸、复方新诺明。

2、发光病为荧光假单胞菌和哈维氏弧菌所引起,在我区仅见于长毛对虾及斑节对虾育苗。

糠虾期及仔虾期为易发阶段,发病虾池在夜间关灯后可看到水体有荧光闪烁,虾苗表现为弹跳乏力,趋光性差,摄食减弱或停止,体色白浊且不透明,死亡率极高。