探究血氨升高在家兔肝性脑病中的发病作用

- 格式:doc

- 大小:41.00 KB

- 文档页数:5

氨在肝性脑病发病中的作用【实验原理与目的】肝性脑病是指继发于严重肝脏疾病的一种神经-精神综合征。

氨中毒学说是阐述肝性脑病发病机制的主要学说之一。

本实验目的是指导学生采用肝大部分切除术复制出急性肝功能不全模型,对经不同处理的实验动物输入氯化铵,观察出现相应症状所需氯化铵用量及时间,探讨氨在肝性脑病发病机制中的作用。

此外,加强学生对实验设计对照原则的理解。

【实验对象】家兔2只,成年,健康,性别相同,体重相近,实验前禁食过夜,自由饮水。

【实验器材与药品】1.器械哺乳类动物急性手术器械一套,兔固定台,方盘,动脉夹,5ml、10ml、50ml注射器及针头,婴儿秤。

2.药品1%普鲁卡因,复方氯化铵(NH4C1)溶液。

3.其他塑料导管、静脉输液装置、粗、细手术线。

【实验步骤与观察指标】取家兔2只,随机分为实验组和对照组进行实验。

(一)实验组(肝叶大部分切除+注射复方NH4C1溶液)1.将家兔称重后仰卧固定于兔台上,剪去上腹部正中被毛,用1%普鲁卡因作局部浸润麻醉。

2.从剑突下作长6~8 cm的上腹部正中切口,打开腹腔,暴露出肝脏,术者左手食指和中指在镰状韧带两侧将肝脏往下压,右手持剪剪断肝与横膈之间的镰状韧带(图3-6-3-1)。

辨明肝脏各叶,用粗棉线沿肝左外叶、左中叶、右中叶和方形叶之根部围绕一周并结扎(图3-6-3-2),待上述肝叶变成暗褐色后用组织剪逐叶剪除。

保留右外叶及尾状叶(图3-6-3-3)。

3.沿胃幽门向下找出十二指肠,用小圆缝合针作荷包缝合(图3-6~3-4)。

从荷包中央剪小口,将细塑料管插入十二指肠腔内约5 cm,收缩荷包缝合并打结,然后再用缝线在塑料管上另打一个结固定,以防塑料管滑脱。

将肠管回纳腹腔,只留塑料管一端于腹外,用三角缝合针全层缝合腹壁,将动物松绑,放在实验台上观察和进一步实验。

4.每间隔5 min用注射器通过塑料管向肠腔内注入2.5%的复方NH4C1溶液5 ml,直至出现全身性抽搐。

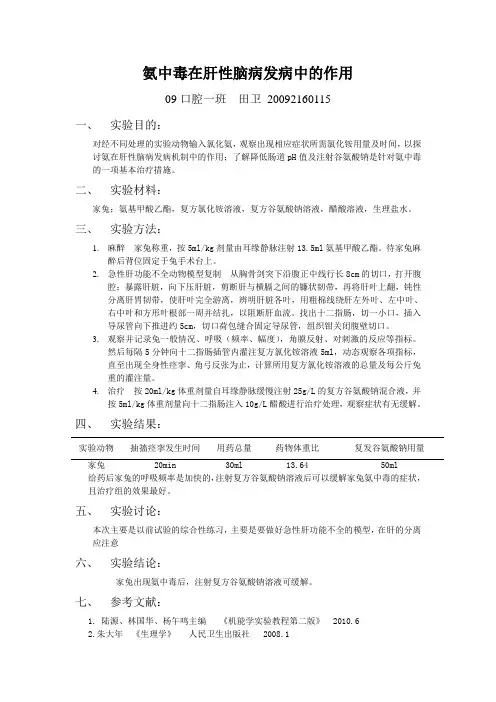

氨中毒在肝性脑病发病中的作用09口腔一班田卫20092160115一、实验目的:对经不同处理的实验动物输入氯化氨,观察出现相应症状所需氯化铵用量及时间,以探讨氨在肝性脑病发病机制中的作用;了解降低肠道pH值及注射谷氨酸钠是针对氨中毒的一项基本治疗措施。

二、实验材料:家兔;氨基甲酸乙酯,复方氯化铵溶液,复方谷氨酸钠溶液,醋酸溶液,生理盐水。

三、实验方法:1.麻醉家兔称重,按5ml/kg剂量由耳缘静脉注射13.5ml氨基甲酸乙酯。

待家兔麻醉后背位固定于兔手术台上。

2.急性肝功能不全动物模型复制从胸骨剑突下沿腹正中线行长8cm的切口,打开腹腔;暴露肝脏,向下压肝脏,剪断肝与横膈之间的镰状韧带,再将肝叶上翻,钝性分离肝胃韧带,使肝叶完全游离,辨明肝脏各叶,用粗棉线绕肝左外叶、左中叶、右中叶和方形叶根部一周并结扎,以阻断肝血流。

找出十二指肠,切一小口,插入导尿管向下推进约5cm,切口荷包缝合固定导尿管,组织钳关闭腹壁切口。

3.观察并记录兔一般情况、呼吸(频率、幅度),角膜反射、对刺激的反应等指标。

然后每隔5分钟向十二指肠插管内灌注复方氯化铵溶液5ml,动态观察各项指标,直至出现全身性痉挛、角弓反张为止,计算所用复方氯化铵溶液的总量及每公斤兔重的灌注量。

4.治疗按20ml/kg体重剂量自耳缘静脉缓慢注射25g/L的复方谷氨酸钠混合液,并按5ml/kg体重剂量向十二指肠注入10g/L醋酸进行治疗处理,观察症状有无缓解。

四、实验结果:实验动物抽搐痉挛发生时间用药总量药物体重比复发谷氨酸钠用量家兔20min 30ml 13.64 50ml给药后家兔的呼吸频率是加快的,注射复方谷氨酸钠溶液后可以缓解家兔氨中毒的症状,且治疗组的效果最好。

五、实验讨论:本次主要是以前试验的综合性练习,主要是要做好急性肝功能不全的模型,在肝的分离应注意六、实验结论:家兔出现氨中毒后,注射复方谷氨酸钠溶液可缓解。

七、参考文献:1. 陆源、林国华、杨午鸣主编《机能学实验教程第二版》 2010.62.朱大年《生理学》人民卫生出版社2008.13.张清俊,刘雁勇,刘赫,左萍萍氨在肝性脑病发病机制中的作用中国康复理论与实践2010 年2 月第16 卷第2 期。

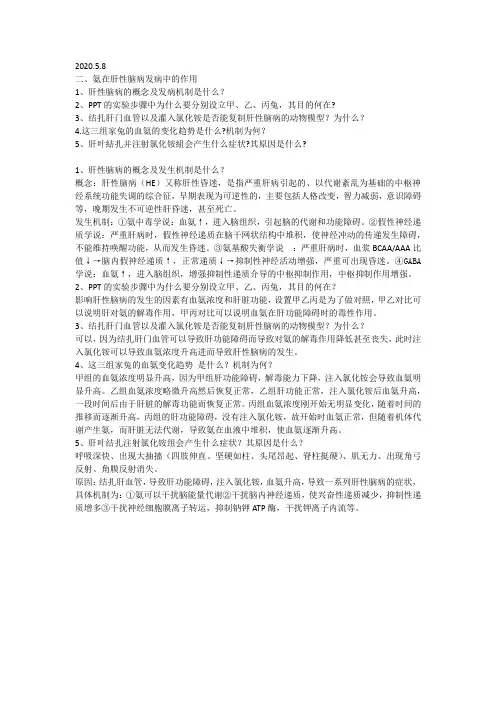

2020.5.8二、氨在肝性脑病发病中的作用1、肝性脑病的概念及发病机制是什么?2、PPT的实验步骤中为什么要分别设立甲、乙、丙兔,其目的何在?3、结扎肝门血管以及灌入氯化铵是否能复制肝性脑病的动物模型?为什么?4.这三组家兔的血氨的变化趋势是什么?机制为何?5、肝叶結扎并注射氯化铵組会产生什么症状?其原因是什么?1、肝性脑病的概念及发生机制是什么?概念:肝性脑病(HE)又称肝性昏迷,是指严重肝病引起的、以代谢紊乱为基础的中枢神经系统功能失调的综合征,早期表现为可逆性的,主要包括人格改变,智力减弱,意识障碍等,晚期发生不可逆性肝昏迷,甚至死亡。

发生机制:①氨中毒学说:血氨↑,进入脑组织,引起脑的代谢和功能障碍。

②假性神经递质学说:严重肝病时,假性神经递质在脑干网状结构中堆积,使神经冲动的传递发生障碍,不能维持唤醒功能,从而发生昏迷。

③氨基酸失衡学说:严重肝病时,血浆BCAA/AAA比值↓→脑内假神经递质↑,正常递质↓→抑制性神经活动增强,严重可出现昏迷。

④GABA 学说:血氨↑,进入脑组织,增强抑制性递质介导的中枢抑制作用,中枢抑制作用增强。

2、PPT的实验步骤中为什么要分别设立甲、乙、丙兔,其目的何在?影响肝性脑病的发生的因素有血氨浓度和肝脏功能,设置甲乙丙是为了做对照,甲乙对比可以说明肝对氨的解毒作用,甲丙对比可以说明血氨在肝功能障碍时的毒性作用。

3、结扎肝门血管以及灌入氯化铵是否能复制肝性脑病的动物模型?为什么?可以,因为结扎肝门血管可以导致肝功能障碍而导致对氨的解毒作用降低甚至丧失,此时注入氯化铵可以导致血氨浓度升高进而导致肝性脑病的发生。

4、这三组家兔的血氨变化趋势是什么?机制为何?甲组的血氨浓度明显升高,因为甲组肝功能障碍,解毒能力下降,注入氯化铵会导致血氨明显升高。

乙组血氨浓度略微升高然后恢复正常,乙组肝功能正常,注入氯化铵后血氨升高,一段时间后由于肝脏的解毒功能而恢复正常。

丙组血氨浓度刚开始无明显变化,随着时间的推移而逐渐升高,丙组的肝功能障碍,没有注入氯化铵,故开始时血氨正常,但随着机体代谢产生氨,而肝脏无法代谢,导致氨在血液中堆积,使血氨逐渐升高。

家兔肝性脑病实验报告一、实验背景本次实验包括2个实验:家兔急性呼吸衰竭实验和肝性脑病实验,通过制作兔的闭合性气胸及开放性气胸,复制呼吸衰竭模型。

做气管内插管并连接呼吸传感设置,记录家兔呼吸运动的变化,以及记录注射不同剂量的氯化铵对家兔的影响,结合组织制片和显微照相等技术,从器官层次到细胞层次了解肺,肝急性衰竭前后结构组织变化的情况。

二、目的和原理1:呼吸衰竭是指由于外呼吸功能的严重障碍,以致动脉血氧分压低于正常范围,伴有或不伴有二氧化碳分压增高的病理过程。

肺通气障碍或(和)肺换气功能障碍都可引起呼吸衰竭。

本实验通过复制呼吸衰竭病理模型,观察呼吸和血气的变化并分析其机制,学习动脉采血的方法,了解血气测定方法。

2:正常情况下,血氨的来源与清除保持动态平衡,而氨在肝脏中合成尿素是维持此平衡的关键。

通过结扎大部分肝脏造成急性肝功能不全,然后经消化道输入碱性氯化铵溶液,导致肠道中氨生成增多并吸收入血,引起实验动物血氨迅速升高,出现震颤、抽搐、昏迷等类似肝性脑病症状,证明氨在肝性脑病发病机制中起主要作用。

本次实验的目的是学习复制急性肝功能不全造成急性肝功能不全模型的方法,了解氨在肝性脑病发病机制中的作用,通过制作组织切片了解肝组织损伤的形态学改变。

三:实验对象家兔三只四:手术器材和药品兔手术台、实验手术器械一套、气管插管(两侧管套有橡皮管)、连接静脉插管的输液装置、连接三通的动脉插管、注射器(1ml、2ml、10ml、50ml)、软木塞、滤纸、血气酸碱分析仪。

离心机、分光光度计、水浴锅、电炉、注射器(5ml)、输液瓶、胶管、螺旋夹、滴管、吸管、离心管、试管、试管夹、试管架、酒精灯、手术器械一套、输尿管塑料插管、显微镜、玻片。

20%乌拉坦、1%肝素生理盐水溶液、生理盐水、0.1%肾上腺素,2.5%氯化铵,1%普鲁卡。

五:实验步骤肺衰竭实验测定方法:1.取家兔一只,称重,从耳缘静脉注射20%乌拉坦溶液5ml/kg。

探究血氨升高在家兔肝性脑病发病机制中的作用

任晓阳1, 樊保佑1, 刘保文1, 焦圆圆1, 谭汶鹏1, 李小龙1

(潍坊医学院2009级临床122班,山东潍坊 261053)

【摘要】目的学习复制急性肝功能不全模型的方法,了解氨在肝性脑病发病机制中的作用并探讨其治疗措施方法切除大部分肝脏造成急性肝功能不全的模型,继而由消化道输入碱性氯化铵溶液,导致肠道中氨生成增多并吸收入血结果实验动物血氨迅速升高,出现震颤、抽搐、昏迷等类似肝性脑病症状结论肝具有解毒作用,氨在肝性脑病发病机制中起主要作用。

【关键词】家兔氨中毒肝性脑病

肝性脑病(hepatic encepHalopathy,HE)过去称肝性昏迷(hepatic coma),是严重肝病引起的、以代谢紊乱为基础的中枢神经系统功能失调的综合病征,其主要临床表现是意识障碍、行为失常和昏迷。

肝性脑病的发病机制目前尚未完全明确,一般认为产生肝性脑病的病理生理基础是肝细胞功能衰竭和门腔静脉之间有手术造成的或自然形成的侧支分流。

主要是来自肠道的许多毒性代谢产物,未被肝解毒和清除,经侧支进入体循环,透过血脑屏障而至脑部,引起大脑功能紊乱。

有关肝性脑病发病机制有许多学说,其中以氨中毒理论的研究最多,最确实有据。

本实验通过切除家兔部分肝脏复制急性肝功能不全的模型,继而十二指肠注射氯化铵溶液引起家兔血氨升高,引起与肝性脑病相关的症状,从而证明氨在肝性脑病发病机制中的主要作用,并为临床治疗措施提供理论依据。

材料与方法

1 实验动物

家兔(重1.5kg,由潍坊医学院提供)

2 药品

1%普鲁卡因复方氯化铵溶液

3 实验器材

婴儿秤兔手术台常规动物手术器械一套5ml和20ml注射器搪瓷圆盆细导尿管粗棉线细丝线纱布

4 实验步骤

4.1实验兔一只,称重,仰卧于兔台上,减去腹部正中被毛,在上腹部正中用1%普鲁卡因作浸润性局麻。

6cm),打开腹腔后,即可见到肝脏。

4.2从胸骨剑突起作上腹部正中切口(长约5

~

用手轻轻向下压肝脏,切断肝与横膈之间的镰状韧带。

4.3将肝脏各叶向上翻,除右外叶及与胃连接紧密的肝尾叶外,用粗面线自根部将其余各叶结扎、切除。

4.4顺着胃幽门部找出十二指肠,底部穿一丝线作备用,用眼科剪在其表面做一切口,插入导尿管,结扎固定,然后关闭腹腔,进行观察和实验。

4.5观察家兔的一般情况,呼吸频率及深度,角膜反射及对刺激的反应。

4.6通过十二指肠插管向肠腔内注射复方氯化铵溶液(5mL/Kg/5min)。

仔细观察动物情况(呼吸加速,反应性增高,肌肉痉挛等),直至出现全身性大抽搐为止。

记录从给药开始到痉挛抽搐发作时间及用药总量,并换算成每Kg体重的用药量。

结果

如表所示

类型呼吸(次 /min)角膜反射对刺激反应死亡时间用药总量注射前 126 有有 / /

注射后 140 无无 32min 40ml

讨论

1 中枢神经系统的功能变化:氨(ammonia)是肝性脑病发病机制中的一个关键因子[1,2]据氨中毒学说,正常情况下,血氨的来源于清除保持动态平衡,而氨在肝中合成尿素是维持此平衡的关键。

在结扎大部分肝的基础上灌注氯化铵导致血氨增高,增高的血氨可通过血脑屏障进入脑组织。

脑组织只要有少量的氨增加,即可直接或者间接的对中枢神经造成损害。

机制为:①氨的直接作用:干扰神经元兴奋性通路和抑制性活动;②高血氨的间接作用:星形胶质细胞改变导致谷氨酸神经元突触调节缺陷,脑内色氨酸的活性和毒性代谢物积贮,激活外周苯丙二氮卓受体,增加神经固醇的合成;③存在与GABA-苯丙二氮卓受体复合体结合的物质;④氨与谷氨酸结合干扰突触前和突触后传达,使兴奋性传递改变;⑤氨抑制了脑三羧酸循环的α酮戊二酸还原酶和苹果酸-天冬氨酸代谢,使有氧代谢受到抑制。

此外,由氨导致的假性神经递质在代谢之后也会对星形胶质细胞产生毒性作用,从而引起这种细胞的一系列的神经生物传导和功能的改变[3]。

因此,肝性脑病的家兔对周围任何刺激都无反应,角膜反射消失,并随后出现抽搐甚至角弓反张等表现,最后昏迷。

2呼吸的变化:血氨浓度升高,干扰脑组织的能量代谢,主要是干扰葡萄糖的生物氮化过程,而脑组织随时都要依赖血液中的葡萄糖提供能量。

氨与脑内的α-酮戊二酸结合,生成谷氨酸,影响糖代谢,使ATP产生不足,产生谷氨酰胺为

抑制神经的递质,并使脑内兴奋性神经递质减少,并且氨对神经细胞膜也有抑制作用是神经细胞兴奋性异常,并干扰神经传导活动。

其中乙酰胆碱有扩张血管减慢心率的作用,从而可见家兔呼吸频率加快的原因。

3肝性脑病的防治:具体包括四个方面:(1)提供细致的支持和护理,各期的肝性脑病病人都需要充分的支持和护理,对住院病人要严格执行标准的护理制度,在早期要防止患者跌到,因为肢体上的伤害会造成定向力的丧失,引起病人意识状态的迅速改变,对重度肝性脑病患者要考虑必要时进行预防性气管插管,意识清醒的病人应该给予足够的营养支持;(2)找到并去除诱因,发作性和持续性肝性脑病常见的诱因有胃肠道出血、肾功能不全和电解质紊乱、精神性药物的使用、便秘、过高蛋白质饮食、肝功能的急剧恶化等,对于没有明确诱因的自发性肝性脑病也要高度怀疑有无不正常的循环通路的存在;(3)降低肠道氮质负荷,包括灌肠、使用非吸收性双糖和抗生素;(4)长期治疗必要性和疗效的评估,肝硬化病人有发生肝性脑病的高风险,需要对病人的诱因控制情况、肝性脑病发作的可能性,以及是否需要肝移植等情况进行综合评估,以制定长期治疗方案。

参考文献

1 Butterworth RF. The neurobiology of hepatic encephalopathy. Semin Liver Dis,

1996, 16:235-244.

2 Norenberg MD. Astrocytic-ammonia interactions in hepatic encephalopathy.

Semin Liver Dis, 1996, 16:245-253.

3 Haussinger D, Kircheis G, Fischer R, et al. Hepatic encephalopathy in chronic

liver disease: A clinical manifestation of astrocyte swelling and low grade cerebral edema? J Hepatol, 2000, 32:1035-1038.。