·岳麓版历史必修一第22课

- 格式:ppt

- 大小:1.98 MB

- 文档页数:26

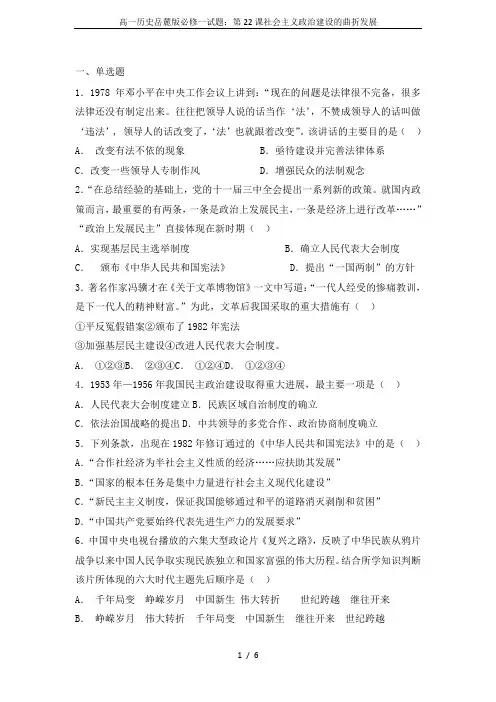

一、单选题1.1978年邓小平在中央工作会议上讲到:“现在的问题是法律很不完备,很多法律还没有制定出来。

往往把领导人说的话当作‘法’,不赞成领导人的话叫做‘违法’, 领导人的话改变了,‘法’也就跟着改变”。

该讲话的主要目的是()A.改变有法不依的现象 B.亟待建设并完善法律体系C.改变一些领导人专制作风 D.增强民众的法制观念2.“在总结经验的基础上,党的十一届三中全会提出一系列新的政策。

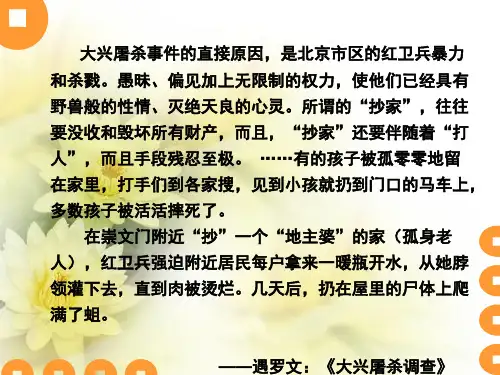

就国内政策而言,最重要的有两条,一条是政治上发展民主,一条是经济上进行改革……”“政治上发展民主”直接体现在新时期()A.实现基层民主选举制度 B.确立人民代表大会制度C.颁布《中华人民共和国宪法》 D.提出“一国两制”的方针3.著名作家冯骥才在《关于文革博物馆》一文中写道:“一代人经受的惨痛教训,是下一代人的精神财富。

”为此,文革后我国采取的重大措施有()①平反冤假错案②颁布了1982年宪法③加强基层民主建设④改进人民代表大会制度。

A.①②③B.②③④C.①②④D.①②③④4.1953年—1956年我国民主政治建设取得重大进展,最主要一项是()A.人民代表大会制度建立B.民族区域自治制度的确立C.依法治国战略的提出D.中共领导的多党合作、政治协商制度确立5.下列条款,出现在1982年修订通过的《中华人民共和国宪法》中的是()A.“合作社经济为半社会主义性质的经济……应扶助其发展”B.“国家的根本任务是集中力量进行社会主义现代化建设”C.“新民主主义制度,保证我国能够通过和平的道路消灭剥削和贫困”D.“中国共产党要始终代表先进生产力的发展要求”6.中国中央电视台播放的六集大型政论片《复兴之路》,反映了中华民族从鸦片战争以来中国人民争取实现民族独立和国家富强的伟大历程。

结合所学知识判断该片所体现的六大时代主题先后顺序是()A.千年局变峥嵘岁月中国新生伟大转折世纪跨越继往开来B.峥嵘岁月伟大转折千年局变中国新生继往开来世纪跨越C.峥嵘岁月千年局变中国新生伟大转折继往开来世纪跨越D.千年局变峥嵘岁月伟大转折中国新生世纪跨越继往开来7.《巍峨与卑微:太阳神坛下的祭牲》中载:刘少奇在一次批判大会后从怀里抽出《中华人民共和国宪法》说:“……我个人也是一个公民,为什么不让我讲话?宪法保障每个公民的人身权利不受侵犯,破坏宪法的人是要受到法律严厉制裁的。

岳麓版⾼⼀历史必修⼀知识点总结 总结是指社会团体、企业单位和个⼈对某⼀阶段的学习、⼯作或其完成情况加以回顾和分析,得出教训和⼀些规律性认识的⼀种书⾯材料,它可使零星的、肤浅的、表⾯的感性认知上升到全⾯的、系统的、本质的理性认识上来,为此我们要做好回顾,写好总结。

那么我们该怎么去写总结呢?以下是店铺精⼼整理的岳麓版⾼⼀历史必修⼀知识点总结,供⼤家参考借鉴,希望可以帮助到有需要的朋友。

岳麓版⾼⼀历史必修⼀知识点总结1 君主专制政体的演进与强化 1、两对⽭盾: ①皇权和相权的⽃争 ②中央集权与地⽅分权的⽃争 2、汉初:郡国并⾏制 3、汉武帝削相的措施: ①频繁更换丞相(在位54年更相12⼈); ②汉武帝还特意从⾝份低微的⼈⼠中破格选⽤⼈才; ③设“内朝”对抗“外朝”。

(“中朝”⼜称“内朝”) 4中书省、门下省、和尚书省 5、门下省(审议)、中书省(决策)、尚书省(执⾏)﹡三省的最⾼长官都是宰相 流程:门下省——中书省——皇帝——尚书省 三省六部制的作⽤ :①三省的最⾼长官都是宰相,分割削弱了相权,加强皇权; ②三省之间既相互牵制,⼜互为补充,分⼯明确,提⾼了办事效率; ③是封建中央集权制度严密完备的体现,此后历朝基本沿⽤。

7、宋朝削相:设有中书门下的设置,长官称“同中书门下平章事”,⼜增设“参知政事” 宋朝中央分权机构:参知政事(⾏政权)、枢密使(军政权)、三司使(财政权) 8、元朝中央分权机构:中书省(全国最⾼⾏政机关)、枢密院(最⾼军事管理机构)、御史台(最⾼监察机构) 9、中国古代选官制的演进:“世官制”——“察举制”——“九品中正制”——“科举制”——“⼋股取⼠” 岳麓版⾼⼀历史必修⼀知识点总结2 ⼀、分封制 ⽬的:巩固国家政权 内容:①分封对象——王族、功⾂、先代的贵族,②受封者义务——服从周王的命令、镇守疆⼟、随从作战、交纳贡赋、朝觐述职。

③受封者权利——职位世袭、设置官员、建⽴武装、征派赋役。

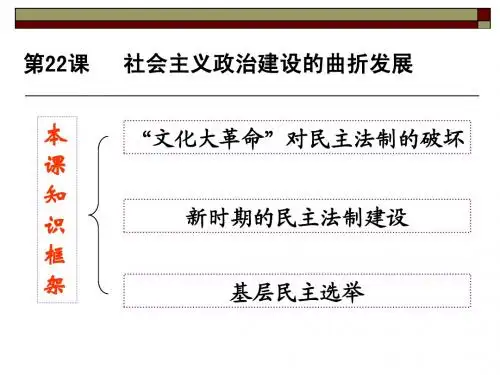

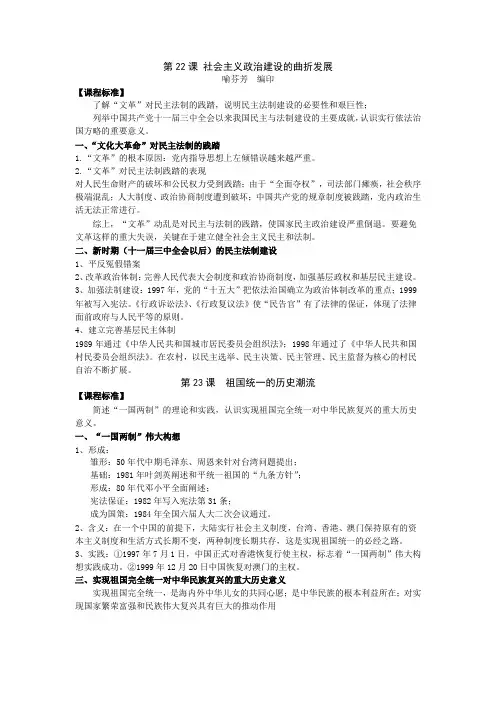

第22课社会主义政治建设的曲折发展喻芬芳编印【课程标准】了解“文革”对民主法制的践踏,说明民主法制建设的必要性和艰巨性;列举中国共产党十一届三中全会以来我国民主与法制建设的主要成就,认识实行依法治国方略的重要意义。

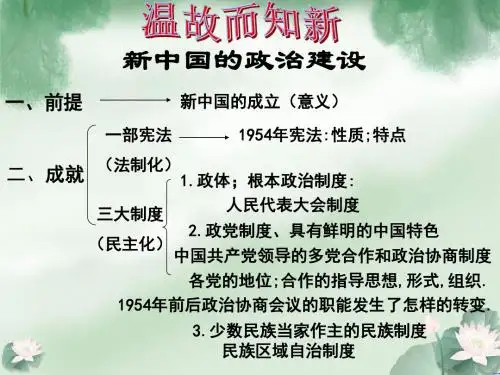

一、“文化大革命”对民主法制的践踏1.“文革”的根本原因:党内指导思想上左倾错误越来越严重。

2.“文革”对民主法制践踏的表现对人民生命财产的破坏和公民权力受到践踏;由于“全面夺权”,司法部门瘫痪,社会秩序极端混乱;人大制度、政治协商制度遭到破坏;中国共产党的规章制度被践踏,党内政治生活无法正常进行。

综上,“文革”动乱是对民主与法制的践踏,使国家民主政治建设严重倒退。

要避免文革这样的重大失误,关键在于建立健全社会主义民主和法制。

二、新时期(十一届三中全会以后)的民主法制建设1、平反冤假错案2、改革政治体制:完善人民代表大会制度和政治协商制度,加强基层政权和基层民主建设。

3、加强法制建设:1997年,党的“十五大”把依法治国确立为政治体制改革的重点;1999年被写入宪法。

《行政诉讼法》、《行政复议法》使“民告官”有了法律的保证,体现了法律面前政府与人民平等的原则。

4、建立完善基层民主体制1989年通过《中华人民共和国城市居民委员会组织法》;1998年通过了《中华人民共和国村民委员会组织法》。

在农村,以民主选举、民主决策、民主管理、民主监督为核心的村民自治不断扩展。

第23课祖国统一的历史潮流【课程标准】简述“一国两制”的理论和实践,认识实现祖国完全统一对中华民族复兴的重大历史意义。

一、“一国两制”伟大构想1、形成:雏形:50年代中期毛泽东、周恩来针对台湾问题提出;基础:1981年叶剑英阐述和平统一祖国的“九条方针”;形成:80年代邓小平全面阐述;宪法保证:1982年写入宪法第31条;成为国策:1984年全国六届人大二次会议通过。

2、含义:在一个中国的前提下,大陆实行社会主义制度,台湾、香港、澳门保持原有的资本主义制度和生活方式长期不变,两种制度长期共存,这是实现祖国统一的必经之路。

第22课社会主义政治建设的曲折发展【设计理念】为使学生具有终身学习的愿望和能力,教育教学活动中注意三个维度的落实,特别重视过程与方法、情感与态度这两个维度的落实。

注意在教学过程中结合我校学生实际和充分利用学校现有的教育教学资源,引导学生主动参与教学活动,自主探究课堂教学和课后学习过程中遇到的问题,勤于独立思考,又强调小组合作学习,引导学生自主搜集和整理学习材料,培养学生搜集和处理信息的能力、获取新知识的能力、分析和解决问题的能力和团队合作精神。

在教学中还强调学生形成积极主动的学习态度,注意学生在学习过中的情感态度,激发学生学习历史兴趣。

【教材分析】课标要求“了解‘文化大革命’对民主法制的践踏,说明民主法制建设的必要性和艰巨性。

列举中国共产党十一届三中全会以来民主与法法制建设的主要成就,认识实行依法治国方略的重要意义”。

本课第一目“‘文化大革命’对民主法法制的破坏”,主要是从四个方面介绍民主法制遭到破坏的情况和危害。

这从反面说明民主法制建设的重要性。

第二目“新时期的民主法制建设”,主要是在宏观上从四个方面介绍新时期民主法制建设的成就。

第三目“基层民主选举”,具体介绍新时期民主法制建设在中国基层民主政治建设的重要成就。

【教学重点】“文化大革命”对民主法制的破坏、新时期民主法制建设的成就、认识依法治国方略的重要性【教学难点】理解“依法治国”方略的重要性【学情分析】在初中,学生对“文化大革命”的情况有了一些了解,但是,没有重点分析民主法制的破坏所带来的严重后果。

民主法制是当今社会热点问题,且和学生的学习日常生活息息相关,学生或多或少有一些感性认识,也会对此有所兴趣。

我校地处城乡结合部,学生的素质较低要理解民主法建设的重要性和艰巨性,需要老师加发启发和引导。

在教学过程中,注意挖掘教材的内涵,有针对性地补充一些材料,进行情境营造,让学生感悟历史、体会历史,反思现实,并且注意学法指导,引导学生对各个历史知识点的理解掌握,减轻学生的学习压力,提高学习效率。

第一单元学习本单元,一要把握一条基本线索:我国早期的国家政治制度随着夏朝——古代中国的第一个国家政权的建立而开始出现;商周时期,经过了从内外服联盟到天下共主的转变;秦朝建立的中央集权制度对此后两千多年的中国社会发展有着深远影响,同时中央集权和地方分权的斗争也长期延续,但整体趋势是专制皇权日益加强。

突出四个重点:一是商代的内服外服制度和西周的分封制、宗法制;二是秦的“皇帝制"“三公九卿制和郡县制;三是汉朝七国之乱和汉武帝的集权措施、唐朝藩镇割据和五代十国的分裂局面、宋初加强中央集权的措施;四是隋唐三省六部制的确立和宋元时期的演变,明清君主专制制度日益强化,清朝达到了顶峰。

第1课从内外服联盟到封邦建国知识结构:1.夏:出现公共权力,但保留氏族公社特点。

2.商:政治制度是内服与外服制度,具有浓厚的神权色彩。

3.西周: 分封制定义:目的:巩固周的统治(奴隶主的统治)主体:同姓亲族宗法制目的:巩固分封制形成的统治秩序,解决贵族之间在权力、财产和土地继承上的矛盾。

核心:嫡长子继承制内容:确立大宗、小宗体系作用:利于凝聚宗族,防止内部纷争,强化王权工具:礼乐制度第2课中央集权制度的确立知识结构:1.统一(1)群雄割据 A.春秋争霸 B.战国变法:秦国商鞅变法。

(2)统一:时间:前221年;人物:赢政。

2、中央集权的确立(1)确立: A. “皇帝制”:皇权至上、皇位继承制B. 三公九卿制:三公是丞相、御史大夫、太尉(中央)C. 郡县制(地方)(2)加强皇权的措施:制定官吏选拔和考核制度;制定细苛、严密的法律。

(3)影响:打破分封制,奠定大一统王朝制度基础。

第3课中央集权与地方分权的斗争知识结构:汉初郡国并行,导致诸候尾大不掉,引发七国之乱。

汉武帝集权措施:建中朝、设刺史、颁布推恩令。

藩镇割据与五代十国:唐朝中后期,地方势力增强,出现藩镇割据局面;唐灭亡后,中国进入五代十国的分裂时期,五代十国是藩镇割据的继续和发展;这一时期,南方经济得到较大发展;后周世宗改革,为北宋结束五代十国分裂局面奠定了基础。

第一课:夏商制度与西周封建一,夏时间:公元前2070年政治制度:凌驾于全社会之上的公共权力,出现了王位继承的传子制度结束:成汤灭夏二,商时间:公元前1600年政治制度:内服与外服制度关系:有支配权力,但控制力是有限的,附属国有很大的自主权,所以附属国常与商处于战争状态特点:神权色彩,占卜,祭祀,垄断神权以强化王权结束:周武王东征,灭商建西周三:西周时间:公元前1046年政治制度:分封制:概念:分封制又称封邦建国,是在保证周王室强大的条件下,将亲族和功臣分派到各地,目的是广封建国,以拱卫王室。

中心:以镐京都城为中心对象:主体是同姓亲族,其他是功臣和姻亲物品:土地人口物资武装地点:居于富庶之处或处在战略要地关系:西周各诸侯国与王室的关系比商代附属国密切(有血缘关系),臣属关系更加明确(封地都是周王分封的)作用:国家强大:通过分封,周人的势力X围不断扩大,西周成为疆土广大的国家王权强大:周王确立的“天下共主“的地位,统治效果得到加强等级序列:分封制使西周贵族集团形成了“周王—诸侯—卿大夫—士“的等级序列不足:不能直接控制诸侯国,分散割据总结:周天子正是通过分封制对各诸侯国实行有效的控制宗法制:概念:为巩固等级秩序,解决贵族之间的权利,财产和土地继承上的矛盾,西周又实行了与分封制相结合的宗法制特点:宗法制是周人把血缘纽带(血缘的亲疏远近)同政治关系(隶属,等级)结合起来的一种制度核心:嫡长子继承制度大小宗关系:关系是相对的,不仅是家族等级关系也是政治隶属关系作用:家族:宗法制度通过血缘的亲疏,确立起一整套土地,财产和政治地位的分配与继承制度,保障各级贵族能够享受“世卿世禄“的特权国家:有利于凝聚宗族,防止内部纷争,强化王权,把国和家密切的结合在一起,同时强化了以大宗为代表的贵族特权地位。

不足:随着社会的发展血缘关系的松弛,宗法制遭到破坏礼乐制度产生方式:因为商通过征服,臣服,西周是封土封地商周比较血缘关系:商无血缘关系王权大小:有权却权力有限,附属国有很大的主权第二课.,大统一与秦朝中央集权制度的确立一:由分裂到统一1.分裂原因:直接原因:烽火戏诸侯,犬戎之乱根本原因:宗法分封制度遭到破坏,周王室逐渐失去天下共主的地位。

第六单元第22课学业达标1.有一位父亲对儿子说:“我读高中那时,很多老师被划成了右派,整的可惨了。

”我们可以推断这位父亲读高中时是(A)A.20世纪50年代B.20世纪70年代末C.20世纪60年代中后期D.20世纪80年代初【解析】反右派斗争始于1957年。

2.(2016·乐山)与五四宪法相比,八二宪法扩大了立法权的主体范围,赋予地方一定的立法职权,基本构建起多元立法体制框架。

新的立法体制(B)A.适应市场经济的发展要求B.正视了区域发展的差异C.完善了社会主义法律体系D.扩大了立法机关的职权【解析】八二宪法指1982年修订的宪法,中共十四大(1992年),我国才确立社会主义市场经济体制的改革目标,故A项错误;新的立法体制,赋予地方一定的立法职权,体现了正视了区域发展的差异性,故B项正确;八二宪法标志我国确立了社会主义多元立法体制框架的确立,没有涉及我国的法律体系问题,故C项错误;材料体现出扩大立法机关的主体范围而不是职权,故D项错误。

3.中共十八届三中全会强调“发展社会主义民主政治,必须以保证人民当家作主为根本”,更加注重“从各层次各领域扩大公民有序政治参与”。

新时期创建的“扩大公民政治参与”的制度是(C)A.人民代表大会制度B.民族区域自治制度C.基层民主选举制度D.政治协商制度【解析】解答本题的关键是注意题干中的模糊时间限制条件“新时期”,“新时期”指1978年十一届三中全会以后的时期,四项中符合这一条件的只有C项。

4.(2016·菏泽)浙江大学陈剩勇教授指出,中国是一个政府主导型国家,引入和倡导协商民主,建构公共协商机制,通过各方平等自由的对话讨论和协商的过程,达到利益表达、利益协商和利益实现,应是当前中国民主政治发展的首选价值。

材料认为(D) A.新中国民主政治逐渐与时俱进B.政治协商制度独具中国特色C.中国政府在积极推进协商民主D.政治协商制度适合中国国情【解析】材料只提到引入和倡导协商民主,建构公共协商机制,并没有涉及政治协商制度的发展情况,体现不出民主政治逐渐与时俱进没有涉及中国民主政治建设,故A项错误;根据材料中中国是一个政府主导型国家,引入和倡导协商民主,建构公共协商机制,说明协商制度是我国引入的,不具中国特色,故B项错误。

1.冯骥才在《关于文革博物馆》一文中写道:“一代人经受的惨痛教训,是下一代人的精神财富。

”这里所说的“教训”主要是指()A.要依据生产力水平及时调整生产关系B.要遵循客观经济规律C.要注重民主与法制建设D.要建设社会主义市场经济解析:选C。

“文革”对民主法制进行了无情的践踏,所以要避免类似的悲剧重演,就要进一步完善社会主义民主,健全社会主义法制,从制度上解决问题。

2.十一届三中全会以后,我国政府加强民主与法制建设的首要环节是()A.改进人民代表大会制度和政治协商制度B.平反“文革”前后冤假错案C.加快法制建设步伐D.加强基层民主建设解析:选B。

因为在“文革”期间民主法制遭到破坏,制造了一系列冤假错案,所以选B。

3.把“依法治国”确立为政治体制改革的重点的会议是()A.十一届三中全会B.中共“十四大”C.中共“十五大”D.中共“十六大”解析:选C。

本题考查教材基础知识,岳麓教材必修Ⅰ P98有明确表述。

4.20世纪90年代末,我国农村村民民主自治制度逐步建立,其核心是()①民主选举②民主决策③民主管理④民主监督⑤民主促进A.①②③④B.①③④⑤C.②③④⑤D.①②③④⑤解析:选A。

本题考查历史基础知识的再认再现能力。

岳麓版历史必修ⅠP99明确提到:“在农村,以民主选举、民主决策、民主管理、民主监督为核心内容的村民自治正不断扩展。

”5.阅读材料,回答问题。

1989年我国颁布了《中华人民共和国行政诉讼法》。

据统计,到2003年11月,“民告官”案件超过了10万件,国家赔偿案件2713件(其中审结2443件)。

(1)材料中的信息对我国的法制建设产生了什么重大影响?这说明了什么问题?(2)继材料中的文献之后,我国在什么时间,什么机关通过的法律文献,使“民告官”又进一步有了法律保证?解析:本题主要考查了新时期为完善社会主义民主法制建设做出的努力及其成效。

第(1)问主要结合材料思考回答;第(2)问结合材料和所学知识回答。