梁漱溟中国文化要义》读书笔记

- 格式:docx

- 大小:12.09 KB

- 文档页数:5

中国文化要义读后感建立文化自信标题:建立文化自信的重要性随着时代的发展和国际交流的加强,文化自信成为一个越来越重要的话题。

文化自信是指对自己文化的认同和自信,是一个民族强大和自信的体现。

在全球化的今天,建立文化自信不仅可以帮助我们更好地融入国际社会,还可以弘扬中华文化,提高国家文化软实力。

中国文化要义是一篇重要的文章,文章中提出了很多关于中国文化的观点和认识。

其中最重要的是强调了中国文化的独特性和优越性。

中国文化源远流长,历史悠久,拥有丰富的文化内涵和精神价值。

这些都是中国文化的独特之处,也是我们自信的来源。

文章中还强调了中国文化的包容性和融合性。

中国文化源远流长,有着不同的历史发展阶段和地域特色。

这些不同的特点和特色经过漫长的历史过程,已经相互融合,形成了独具特色的中国文化。

中国文化的包容性也使她能够吸收和融合其他文化,形成多元文化共存的局面。

在建立文化自信的过程中,我们需要注重传承和发扬中华文化的精髓。

中华文化的精髓包括儒家思想、道家思想、墨家思想等等,这些都是中国文化的重要组成部分,也是中国文化的核心价值。

我们需要加强对这些思想的理解和认识,更好地传承和发扬中国文化。

除此之外,我们还需要加强对其他文化的理解和尊重。

在全球化的今天,不同文化之间的交流和融合已经成为常态。

我们需要学会尊重和包容其他文化,而不是一味地否定和排斥。

只有相互尊重和包容,才能真正建立文化自信。

总结起来,建立文化自信是一个长期而复杂的过程。

只有通过不断学习和实践,才能真正建立文化自信。

同时,我们还需要注重传承和发扬中华文化的精髓,加强对其他文化的理解和尊重,才能更好地弘扬中华文化,提高国家文化软实力。

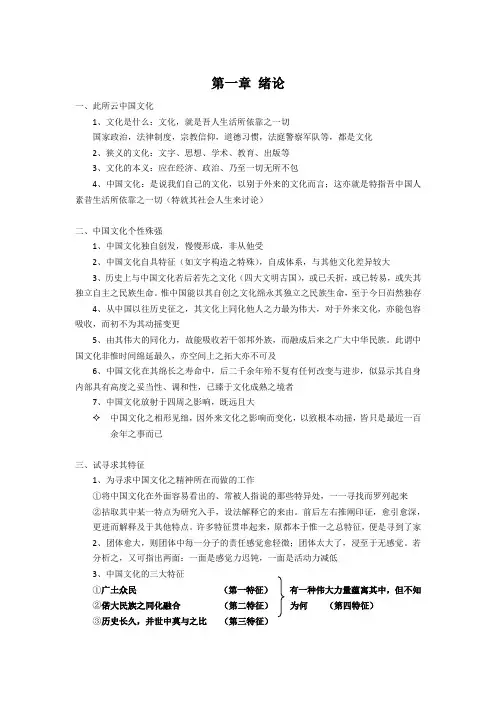

第一章绪论一、此所云中国文化1、文化是什么:文化,就是吾人生活所依靠之一切国家政治,法律制度,宗教信仰,道德习惯,法庭警察军队等,都是文化2、狭义的文化:文字、思想、学术、教育、出版等3、文化的本义:应在经济、政治、乃至一切无所不包4、中国文化:是说我们自己的文化,以别于外来的文化而言;这亦就是特指吾中国人素昔生活所依靠之一切(特就其社会人生来讨论)二、中国文化个性殊强1、中国文化独自创发,慢慢形成,非从他受2、中国文化自具特征(如文字构造之特殊),自成体系,与其他文化差异较大3、历史上与中国文化若后若先之文化(四大文明古国),或已夭折,或已转易,或失其独立自主之民族生命。

惟中国能以其自创之文化绵永其独立之民族生命,至于今日岿然独存4、从中国以往历史征之,其文化上同化他人之力最为伟大,对于外来文化,亦能包容吸收,而初不为其动摇变更5、由其伟大的同化力,故能吸收若干邻邦外族,而融成后来之广大中华民族。

此谓中国文化非惟时间绵延最久,亦空间上之拓大亦不可及6、中国文化在其绵长之寿命中,后二千余年殆不复有任何改变与进步,似显示其自身内部具有高度之妥当性、调和性,已臻于文化成熟之境者7、中国文化放射于四周之影响,既远且大中国文化之相形见绌,因外来文化之影响而变化,以致根本动摇,皆只是最近一百余年之事而已三、试寻求其特征1、为寻求中国文化之精神所在而做的工作①将中国文化在外面容易看出的、常被人指说的那些特异处,一一寻找而罗列起来②拈取其中某一特点为研究入手,设法解释它的来由。

前后左右推阐印证,愈引愈深,更进而解释及于其他特点。

许多特征贯串起来,原都本于惟一之总特征,便是寻到了家2、团体愈大,则团体中每一分子的责任感觉愈轻微;团体太大了,浸至于无感觉。

若分析之,又可指出两面:一面是感觉力迟钝,一面是活动力减低3、中国文化的三大特征①广土众民(第一特征)有一种伟大力量蕴寓其中,但不知②偌大民族之同化融合(第二特征)为何(第四特征)③历史长久,并世中莫与之比(第三特征)4、中国文化的两大古怪点①历久不变的社会,停滞不进的文化后两千年的中国,竟然不见进步之可怪(第五特征)从社会史上讲,竟难判断它是什么社会之可怪②几乎没有宗教的人生(罗素:“以孔子伦理为准则而无宗教”)(第六特征)5、严几道译《社会通诠》,根据其说来看中国的感受:①长期停滞之可怪②难于判断中国究竟在社会史上哪一阶段③中国的家族制度在其全部文化中所处地位之重要,及其根深蒂固,亦是世界闻名的老话有“国之本在家”及“积家而成国”。

中国文化要义之读书报告中国文化要义》读书报告邱妮霞对该著作结构的认识通读梁先生的这本著作,此书的结构逐渐明朗起来,作者按照总分总的结构,将中国文化的特征勾勒的十分清楚明了。

先总:在绪论中,将中国的文化的个性列为七点,中国文化特征罗列为十四点,并以十大中国民族性的优劣点(有十点:自私自利;勤俭;爱讲礼貌;和平文弱;知足自得;守旧;马虎;坚忍及残忍;韧性及弹性;圆熟老到。

)为佐证。

让读者一目了然,巧妙的将读者带入作者的思路中。

其中,中国文化的特征具体罗列为:一面明明白白有无比之伟大力量,一面又的的确确指不出其力量竟在哪里,此力量为何?这便是理性的力量;10. 中国道德气氛特重;11. 中国为一特殊之事,不属普通国家类型;12. 无兵的文化;13. 孝的文化;14. 隐士文化。

再分:从第二章到第十三章,作者拈取其中一些特点进行解释。

如,从解释第七个特征中国人的家的重要性开始,继而解释了中国缺乏集团生活、中国融国家于社会、以礼俗代法律、以道德代宗教等特征。

各种特征之间存在着一种相互影响,互为推进的关系。

作者首先从中国人的家的说起,分别引用冯世兰先生和卢作孚先生的话,说明二位对中国的家的重要性的看法。

冯老先生的看法是,以产业革命为界,将产业革命之前称谓生产家庭化,之后称谓生产社会化;并随之强调二者是两套不同的文化。

卢老先1. 广土众民;2. 偌大民族之同化融合;3. 历史长久,并世中莫与之比;4.5. 历久不变的社会,停滞不进的文化;6. 7. 几乎没有宗教人生;中国人的家的重要性;8. 中国学术不向科学前进 9. 缺乏科学;以自由、民主、平等一类要求不见提出——中国缺乏民主;生认为,农业民族经济的经济单位,非常简单,简单到一个经济单位制需要一个家庭,因此,家庭生活是中国人第一重的社会生活。

在作者看来,认为冯卢两位先生对中国家庭持重的解释理由不够充分,两位的错误在于,以中国这样一家一家的小农小工小商,误会为中古经济之一般方式,而实际上,中国这样的情形在中古实为稀有。

《中国文化要义》 (梁漱溟)重点要点整理第一章绪论一、此所云中国文化1、文化是什么:文化,就是吾人生活所依靠之一切国家政治,法律制度,宗教信仰,道德习惯,法庭警察军队等,都是文化 2、狭义的文化:文字、思想、学术、教育、出版等 3、文化的本义:应在经济、政治、乃至一切无所不包4、中国文化:是说我们自己的文化,以别于外来的文化而言;这亦就是特指吾中国人素昔生活所依靠之一切(特就其社会人生来讨论)二、中国文化个性殊强1、中国文化独自创发,慢慢形成,非从他受2、中国文化自具特征(如文字构造之特殊),自成体系,与其他文化差异较大 3、历史上与中国文化若后若先之文化(四大文明古国),或者已夭折,或者已转易,或者失其独立自主之民族生命。

惟中国能以其自创之文化绵永其独立之民族生命,至于今日岿然独存4、从中国以往历史征之,其文化上同化他人之力最为伟大,对于外来文化,亦能包容吸收,而初不为其动摇变更5、由其伟大的同化力,故能吸收若干邻邦外族,而融成后来之泛博中华民族。

此谓中国文化非惟时间绵延最久,亦空间上之拓大亦不可及6、中国文化在其绵长之寿命中,后二千余年殆不复有任何改变与进步,似显示其自身内部具有高度之妥当性、调和性,已臻于文化成熟之境者7、中国文化放射于四周之影响,既远且大中国文化之相形见绌,因外来文化之影响而变化,以致根本动摇,皆只是最近一百余年之事而已三、试寻求其特征1、为寻求中国文化之精神所在而做的工作①将中国文化在外面容易看出的、常被人指说的那些特异处,一一寻找而罗列起来②拈取其中某一特点为研究入手,设法解释它的来由。

先后摆布推阐印证,愈引愈深,更进而解释及于其他特点。

许多特征贯串起来,原都本于惟一之总特征,便是寻到了家 2、团体愈大,则团体中每一份子的责任感觉愈轻微;团体太大了,浸至于无感觉。

若分析之,又可指出两面:一面是感觉力迟钝,一面是活动力减低 3、中国文化的三大特征①广土众民(第一特征) 有一种伟大力量蕴寓其中,但不知②偌大民族之同化融合(第二特征) 为何 (第四特征)③历史长久,并世中莫与之比(第三特征)4、中国文化的两大古怪点①历久不变的社会,停滞不进的文化后两千年的中国,居然不见进步之可怪(第五特征)从社会史上讲,竟难判断它是什么社会之可怪②几乎没有宗教的人生(罗素:“以孔子伦理为准则而无宗教”)(第六特征)5、严几道译《社会通诠》,根据其说来看中国的感受:①长期停滞之可怪②难于判断中国究竟在社会史上哪一阶段③中国的家族制度在其全部文化中所处地位之重要,及其根深蒂固,亦是世界闻名的老话有“国之本在家”及“积家而成国”。

《中国文化要义》(梁漱溟)重点要点整理第一章绪论一、此所云中国文化1、文化是什么:文化,就是吾人生活所依靠之一切国家政治,法律制度,宗教信仰,道德习惯,法庭警察军队等,都是文化2、狭义的文化:文字、思想、学术、教育、出版等3、文化的本义:应在经济、政治、乃至一切无所不包4、中国文化:是说我们自己的文化,以别于外来的文化而言;这亦就是特指吾中国人素昔生活所依靠之一切(特就其社会人生来讨论)二、中国文化个性殊强1、中国文化独自创发,慢慢形成,非从他受2、中国文化自具特征(如文字构造之特殊),自成体系,与其他文化差异较大3、历史上与中国文化若后若先之文化(四大文明古国),或已夭折,或已转易,或失其独立自主之民族生命。

惟中国能以其自创之文化绵永其独立之民族生命,至于今日岿然独存4、从中国以往历史征之,其文化上同化他人之力最为伟大,对于外来文化,亦能包容吸收,而初不为其动摇变更5、由其伟大的同化力,故能吸收若干邻邦外族,而融成后来之广大中华民族。

此谓中国文化非惟时间绵延最久,亦空间上之拓大亦不可及6、中国文化在其绵长之寿命中,后二千余年殆不复有任何改变与进步,似显示其自身内部具有高度之妥当性、调和性,已臻于文化成熟之境者7、中国文化放射于四周之影响,既远且大中国文化之相形见绌,因外来文化之影响而变化,以致根本动摇,皆只是最近一百余年之事而已三、试寻求其特征1、为寻求中国文化之精神所在而做的工作①将中国文化在外面容易看出的、常被人指说的那些特异处,一一寻找而罗列起来②拈取其中某一特点为研究入手,设法解释它的来由。

前后左右推阐印证,愈引愈深,更进而解释及于其他特点。

许多特征贯串起来,原都本于惟一之总特征,便是寻到了家2、团体愈大,则团体中每一分子的责任感觉愈轻微;团体太大了,浸至于无感觉。

若分析之,又可指出两面:一面是感觉力迟钝,一面是活动力减低3、中国文化的三大特征①广土众民(第一特征)有一种伟大力量蕴寓其中,但不知②偌大民族之同化融合(第二特征)为何(第四特征)③历史长久,并世中莫与之比(第三特征)4、中国文化的两大古怪点①历久不变的社会,停滞不进的文化后两千年的中国,竟然不见进步之可怪(第五特征)从社会史上讲,竟难判断它是什么社会之可怪②几乎没有宗教的人生(罗素:“以孔子伦理为准则而无宗教”)(第六特征)5、严几道译《社会通诠》,根据其说来看中国的感受:①长期停滞之可怪②难于判断中国究竟在社会史上哪一阶段③中国的家族制度在其全部文化中所处地位之重要,及其根深蒂固,亦是世界闻名的老话有“国之本在家”及“积家而成国”。

传统中国社会何以无缘现代性——读《中国文化要义》有感摘要:《中国文化要义》是著名思想想家梁漱溟先生的代表作,从历史哲学的角度阐释中国的文化,其论述重点是中华文化特性的研究与中西文化比较的问题,对中国的社会的根本特性与中国的历史变迁、民族精神等做出了独到的阐释,尤其是关于东西文明根本分野的观点非常精辟独到。

本文以现代性为何无法在中国产生这一问题为切入点,总结梳理梁先生历史观和他在比较文化上的观点。

梁先生认为,中西文化是沿着不同脉络发展的,在历史的某一节点上走向殊途,中国社会经过两千年的相对停滞状态已经不可能滋发进入近代,而这一切的都与中国缺乏集团生活的伦理本位社会息息相关。

“要知走路慢者,慢慢走,终有一天可以到达那地点;若走向别一路去,则那地点永不能到达。

中国正是后一例。

”——题记梁漱溟先生作为中国新儒家的早期代表人物,一位富有创造力的思想家,他的这本成书于六十余年前的《中国文化要义》给了我很大的启发。

应该说200多页的篇幅并不足以系统论述中国传统文化之博大精深,更何况梁漱溟先生所定义的“文化”更偏向于广义上的文化,“文化之本义,应在经济、政治乃至一切无所不包。

” 是“吾人生活所依靠之一切”,因此这本书更偏向于从历史哲学的角度阐释中国的文化,应属于政治历史与哲学类的书籍。

《要义》一书的论述重点是中华文化特性的研究与中西文化比较的问题,对中国的社会的根本特性与中国的历史变迁、民族精神等做出了独到的阐释,尤其是关于东西文明根本分野的观点非常精辟独到。

在这篇读后感中笔者并不求面面俱到地分析评述梁先生的观点,只是从一个我自己最为关注的问题作为切入点——传统中国社会为何无缘现代性?梁先生在《要义》提供了一个十分独到的解释:中国人团体生活的缺失。

当然,这里暂且不论这是不是最接近真实的答案,但是梁先生在论述时表现出的对人类历史文化之深刻见解实在令人叹服。

一、中国文化中现代性基因的缺失一般来说人们认为,“现代性”(modernity)是指启蒙时代以来的“新的”世界体系生成的时代。

读《中国文化要义》有感《中国文化要义》是国学大师梁漱溟先生得代表作,原书于1949年出版,影响甚大,被一誉为中国文化研究和西方文化比较得经典作品。

本书首先从集团(集体)生活的角度对比了中国人和西方人不同的文化传统和生活方式,进而提出了中国社会是伦理本位社会的重要论断,并根据对中国宗教的深入考察,指出以伦理组织社会,进而实现中国社会改造的出路。

此外,作者还考察了中国社会的基本结构,既批判了中国文化的病诟,也揭示了中国民族精神的要旨。

经过这么些年的改革开放,中国经济建设取得了举世瞩目的成就。

然而,与此同时,人们却普遍感觉到了迷茫。

很多原来被嗤之为腐朽堕落的生活方式如今不仅死灰复燃,甚至还为人们竟相效仿。

原本被人推崇的英雄形象现在却被“恶搞”而变得面目全非。

变革中的中国究竟会走向何方?什么才是人们真正追逐的目标呢?这些问题不光拷问着还在追逐着梦想的普通百姓,也许也缠绕在许多尚有良知的知识分子心中。

要回答这些问题,就要搞清楚什么是现时中国的核心价值观,或者,搞清楚现时中国文化的特征是什么。

所谓文化,“就是人类主体通过社会实践活动,适应、利用、改造自然界客体而逐步实现自身价值观念的过程。

”(申漳,1982)“价值观是文化中最深层的部分,它是人们关于什么是最好的行为的一套持久的信念,它是人们在社会化的过程中获得的,它支配着人们的信念、态度、看法和行动,成为人们行动的指南。

”(郭莲,2002),文化与价值观之间的关系密不可分。

对中国文化的特征,张岱年归纳为四点:即是(一)天人合一,(二)以人为本,(三)刚健自强,(四)以和为贵。

(张岱年,2000)这四点总体上给人的感觉就是中国文化是激励人们奋发向上的,是讲究和谐和睦的。

这样的总结让国人感觉很好,但不能说明现实生活中所出现的种种现象,比如说环境污染问题,医疗教育费用逐年上涨问题等等。

梁漱溟先生在《中国文化要义》一书中对中国文化特点的总结为:“(一)自私自利,此指身家念重、不讲公德、一盘散沙、不能合作、缺乏组织能力,对国家及公共团体缺乏责任感,徇私废公及贪私等。

《中国文化要义》(中国文化要义)书评一、成书的背景从历史的角度来讲,《中国文化要义》成书于1941到1949年,期间经过了抗日战争和国共内战,可谓是中国现代历史上风起云涌的一段时期。

一方面,自鸦片战争以来,中国始终处战乱之中,政治,经济,文化各个方面都受到了西方的冲击,知识分子试图突破几千年来中国社会逡巡不前的状态,极力求变求新;另一方面,中国经历了八年抗战中,从步步沦陷到全面胜利,民族自尊心得到肯定,民族热情空前高涨;与此同时,国共两党在大陆胜负已分,中国真正的开始走向稳定和统一,在西方民主自由的大潮和苏联红色革命之外找到一条适合于中国的发展道路显得尤为棘手。

在这样的大背景下,梁漱溟在本书中尝试从中国文化的特点出发找到中国文明的核心这种尝试非常具有时代意义。

即使六十年后的今天,中国已经从积贫积弱的东亚病夫发展为世界第二大经济体,但是我们依然没有在文化方面和精神层次找到自己的归宿,这对于社会的长期稳定和长远发展殊为不利,所以本书在今天读来,仍然发人深省,具有强烈的现实意义。

从作者的角度来讲,梁漱溟是中国近代很有影响力的学者,被称为“最后一位儒家”。

但是梁漱溟却并不是一位在象牙塔中著书立传的书生,正如他自己在本书的序言中写到的:“我便是从感触而发行动,从行动而有心得,积心得而有主见,从主见而更有行动……但读书,只在这里面读书;为学,只在这里面为为学”,他是一个为解决问题而做学问的人,这个问题包含人生的问题,也包含社会的问题。

成书之前,他曾在山东邹平筹办“山东乡村建设研究院”,试验自己“乡村自治”的理念;成书的九年中,他组织了“统一建国同志会”,发起“中国民主同盟”并担任秘书长,努力促进两党和谈以共同抗战。

所以说,梁漱溟在书中所说的看法并不是空中楼阁,而是他自己投身于社会改革和社会建设中切身体会。

二、几个仍待商榷的问题中国的“变”与“不变”作者在书的绪论中即将社会长期停滞不前作为中国文化的特征之一,并在第十一章集中讨论了这个问题。

读《中国文化要义》文/春雨夜泊近来,卒读了一本书——《中国文化要义》,是著名文化大家梁漱溟写的。

写于半个多世纪以前,1949年首次出版,后多次再版。

为什么要读这样一本书呢?这还要源于先前的一个省社科基金课题,是研究大学精神和大学文化的。

由大学文化延伸至中国文化,便对中国文化产生了浓厚的兴趣。

课题结题了,论文也发表了,但对中国文化喜欢的热度不减,故有关中国文化的书籍就多有喜爱。

看到这本《中国文化要义》后,更是喜爱有加,就细读了起来。

说到梁漱溟,大家一定非常熟悉,可以说是大名鼎鼎。

他是中国20世纪著名的思想家、教育家、社会改造运动者。

生于北京,原籍广西桂林。

他24岁以高中毕业的学历被蔡元培聘为北大教授,讲授印度哲学,可谓前难说古人,后不见来者。

之后,他投身于乡村建设运动,参与创建民盟和国共谈判,曾为和平建国而努力。

解放后,他历任全国政协委员,也是一路风波。

应该说,他还是一个很有故事的人。

他的家世是蒙古族、元朝宗室的后裔。

其父梁济是清末的四品官员,后也就职于民国。

因不满国情现状而沉潭自尽,留有万言遗书,令梁启超、陈独秀、胡适、李大钊等人感慨。

他年轻的时候,曾醉心于出家而终未果。

他没有上过大学,也没有出过国,却能上位于北大教授而学贯东西。

他投身乡村建设,以微薄之力却要改造中国。

他潜心学术研究和教育,终生探索人生真谛。

在学术领域,他一生用心于两大问题,一是人生问题;二是中国问题。

他著述颇丰,主要著作有《东西文化及其哲学》《印度哲学概论》《乡村建设理论》《中国文化要义》《人心与人生》等。

让人感到有意思的是,这样一位学术大师,又被学界尊为中国最后一位大儒家,却是来自于元朝宗室后裔的一位蒙古族人。

关于《中国文化要义》我不想多说。

因为这样一部博学精深的书,说起来总不免挂一漏万。

我只能说,我对这部书有深深的敬意。

我是几乎是逐句细读下来的。

由于不着急,又断断续续,读了有三年之久,有点研读的意思。

这里,我只谈一些感触比较深的地方。

中国文化要义读书报告(一)关于《中国文化要义》读书报告简介《中国文化要义》是中国历史学家、哲学家、教育家钱穆先生所著的一本经典的文化模式书,为中国传统文化的一次总集。

本书内容丰富,既有对中国古代文化的阐述,也有对中华文化的崇尚与捍卫。

读者不仅可以深入了解中华文化的精髓,也可以更好地理解中国的历史、社会、文化和思想。

内容第一篇文化起源本篇首先阐述了中华文化的起源,以《易经》、《尚书》、《诗经》、《春秋》、《礼记》、《周礼》等经典作为依据,回溯了中华文化源远流长的历史,深入剖析了传统文化的基本要素,讲述了古老而又丰富的历史文化。

第二篇思想精华本篇主要探讨中国哲学思想中最具特色的思想精华,如儒家的仁义礼智信,道家的自然观,阴阳五行学说,佛家的禅修与慈悲等。

总结了中国文化发展的关键因素,以及与中国文化相关的重要思想和理念。

第三篇道德规范这一篇着重分析了中华文化中的道德规范、伦理道德以及中华传统文化的道德现代化等方面的内容,旨在为现代社会的生活提供思想借鉴和道德引领。

第四篇文化系统本篇围绕中国传统文化的基本信仰和价值观进行了探讨,深入剖析了中国文化的核心价值和文化体系,以及中国传统文化的传承和发展。

《中国文化要义》是一本价值深厚的书籍,内容包罗万象,涵盖了中国文化发展的历史、思想、道德、文化体系等众多方面。

通过阅读本书,不仅可以深入了解中华文化的丰富内涵,还可以获得对中华文化体系的深层次理解和领悟。

因此,无论对于专业人士还是普通读者,这本书都是一本值得阅读的经典著作。

读后感受与启示通过阅读《中国文化要义》,我深深感受到中华文化的底蕴之深邃、思想之博大精深。

很多书中所涵盖的内容,都是平时学习中所未曾接触的,对《易经》、《尚书》、《春秋》等经典的学习更是令我受益匪浅。

同时,这本书也启发了我对于中华文化的认识和思考。

在当今不断变化的社会中,我们需要重视和继承中国文化精髓,让其不断发扬光大,也需要将其融合到现代社会的生活和思考中,以增强我们对于国家和社会的认识和理解。

中国文化要义读书笔《中国文化要义》主要记述了中国文化的独特个性以及其特有的特征。

其中尤以中国人重视家庭生活而轻视集团生活、以家庭伦理代宗教伦理、以道德代宗教描述颇多。

所以此篇读书笔记也将着重从这几方面加以论述。

书中曾经提到中国文化的一大特征在于中国人的家庭在中国的每个人心中尤为重要。

所以随即便不难引出中国文化的一切风教礼俗,不单是由中国特殊的经济结构所决定的。

相反,中国的风教礼俗却必受到中国特有的经济模式影响。

文化的原动力在于人的发明创造,中国文化的独特性则表现在其具有极强的家族性。

从阶级观与流派观可知,人类文化史的发展历程:1、受自然因素影响,总体趋同,部分差异;2、受相互间的交流融合影响,从而形成各具特色的大家;3、随着世界交通的进一步发展,相互间的交流进一步增多,各文化相互融会贯通,从而使世界文化最终出现。

所以根据这些,作者最终给出了自己对于中国文化的见解。

1、中国文化之所以发展缓慢主要在于其犯了方向性错误。

并非发展的慢,而只是朝着另一种模式在前进罢了。

2、中国文化之所以目前已陷于盘旋不进的状态,盖在于中国文化的发展模式不是一种螺旋式的上升,而是一种平行式的循环。

所以由此便想到了袁绪程在《关于中国未来十年改革的总体意见》里曾经相同的论述。

他通过对当前中国经济形势的分析,做出了促进近些年中国经济高速发展的复合式流程图。

通过对流程图的分析,我们不难发现,促进中国经济增长的整个流程里,最大的缺陷在于它是一个平面循环的流程,而并非一个螺旋上升的创新流程。

所以纵观我们目前的文化发展现状,便不难推测,如若这种发展模式不再做任何调整改革,中国的经济也必定会步文化那条路的后尘。

3、中国与西方比较,主要在于发展的过早,但却并未成熟。

中国与西方文化的差异主要是以宗教为分水岭。

中国人重视个人伦理,所以必会以家族宗教为重。

而西方则重视大团体生活,故而会以家庭家族为轻。

这一切都源于欧洲在中古社会时期建立起了以大地主和庄园制度为基础的具有密切联系的集团。

第一章绪论一、此所云中国文化1、文化是什么:文化,就是吾人生活所依靠之一切国家政治,法律制度,宗教信仰,道德习惯,法庭警察军队等,都是文化2、狭义的文化:文字、思想、学术、教育、出版等3、文化的本义:应在经济、政治、乃至一切无所不包4、中国文化:是说我们自己的文化,以别于外来的文化而言;这亦就是特指吾中国人素昔生活所依靠之一切(特就其社会人生来讨论)二、中国文化个性殊强1、中国文化独自创发,慢慢形成,非从他受2、中国文化自具特征(如文字构造之特殊),自成体系,与其他文化差异较大3、历史上与中国文化若后若先之文化(四大文明古国),或已夭折,或已转易,或失其独立自主之民族生命。

惟中国能以其自创之文化绵永其独立之民族生命,至于今日岿然独存4、从中国以往历史征之,其文化上同化他人之力最为伟大,对于外来文化,亦能包容吸收,而初不为其动摇变更5、由其伟大的同化力,故能吸收若干邻邦外族,而融成后来之广大中华民族。

此谓中国文化非惟时间绵延最久,亦空间上之拓大亦不可及6、中国文化在其绵长之寿命中,后二千余年殆不复有任何改变与进步,似显示其自身内部具有高度之妥当性、调和性,已臻于文化成熟之境者7、中国文化放射于四周之影响,既远且大中国文化之相形见绌,因外来文化之影响而变化,以致根本动摇,皆只是最近一百余年之事而已三、试寻求其特征1、为寻求中国文化之精神所在而做的工作①将中国文化在外面容易看出的、常被人指说的那些特异处,一一寻找而罗列起来②拈取其中某一特点为研究入手,设法解释它的来由。

前后左右推阐印证,愈引愈深,更进而解释及于其他特点。

许多特征贯串起来,原都本于惟一之总特征,便是寻到了家2、团体愈大,则团体中每一分子的责任感觉愈轻微;团体太大了,浸至于无感觉。

若分析之,又可指出两面:一面是感觉力迟钝,一面是活动力减低3、中国文化的三大特征①广土众民(第一特征)有一种伟大力量蕴寓其中,但不知②偌大民族之同化融合(第二特征)为何(第四特征)③历史长久,并世中莫与之比(第三特征)4、中国文化的两大古怪点①历久不变的社会,停滞不进的文化后两千年的中国,竟然不见进步之可怪(第五特征)从社会史上讲,竟难判断它是什么社会之可怪②几乎没有宗教的人生(罗素:“以孔子伦理为准则而无宗教”)(第六特征)5、严几道译《社会通诠》,根据其说来看中国的感受:①长期停滞之可怪②难于判断中国究竟在社会史上哪一阶段③中国的家族制度在其全部文化中所处地位之重要,及其根深蒂固,亦是世界闻名的老话有“国之本在家”及“积家而成国”。

中国文化要义第七章读后感

今天,我看了《中国文化要义》第七章,哎呀,真的好有意思哦!书里讲的是我们中国文化里面的一些特别的东西,比如说孝顺啊,还有尊老爱幼,真是让人觉得很温暖呢。

我记得书里说,孝顺是最重要的美德,要像爸爸妈妈照顾我一样,自己也要照顾他们。

嘻嘻,虽然我还小,可是我也想像爸爸妈妈一样,给爷爷奶奶捶捶背,给他们做点小事情呢!

还有哦,书里还说到要尊重别人,大家互相帮助,就像我们班的小朋友一样,大家一起玩,一起学习,班里特别和谐。

有时候我和小伙伴们一起合作做作业,互相帮助,心里感觉特别开心。

嗯,还有就是尊重老师哦,书里说了,老师就像是我们的指路明灯,照亮我们前行的路。

每次老师说话,我都会认真听,心想“老师说得好!”

看完第七章后,我觉得自己应该更加爱护家人,也要尊重周围的每个人,不管是大人还是小朋友,大家都要相互关心,才会让我们的世界变得更美好哦!

—— 1 —1 —。

试析读梁漱溟先生《中国文化要义》有感内容摘要:关键词:传统文化集团宗教儒家文化论文摘要:西方人有集体荣誉感,有组织纪律性,有公德;而人散漫,无组织无纪律,自私而不讲公德。

这是关于中国人缺乏集团生活的特点梁漱溟先生做的基本。

然而中国人何以至此呢?梁先生从西方社会冲突强,政教一体同中国以道德代宗、中国文化的理性早启这一特征进行对比,得出中国传统文化之要义。

西方人有集体荣誉感,有组织纪律性,有公德;而中国人散漫,无组织无纪律,自私而不讲公德。

在19世纪国门洞开之后,这是很多西方人,包括中国人,对中国人的几乎一致看法。

国门始开,国OTnews_ads('ot017'); 关键词:传统文化集团宗教儒家文化论文摘要:西方人有集体荣誉感,有组织纪律性,有公德;而人散漫,无组织无纪律,自私而不讲公德。

这是关于中国人缺乏集团生活的特点梁漱溟先生做的基本。

然而中国人何以至此呢?梁先生从西方社会冲突强,政教一体同中国以道德代宗、中国文化的理性早启这一特征进行对比,得出中国传统文化之要义。

西方人有集体荣誉感,有组织纪律性,有公德;而中国人散漫,无组织无纪律,自私而不讲公德。

在19世纪国门洞开之后,这是很多西方人,包括中国人,对中国人的几乎一致看法。

国门始开,国人还来不及有所改变,民族性传统依然;西方人一进来,也有了对比的对象。

应该说,这个时候,是认识传统中国人最合宜的时机,所以这个看法也应该是很中肯的。

关于中国人缺乏集团生活,梁先生有一段精彩的描述:“又如乡镇地方之事,由地方官以命令行之,大家听从没有话说;或由一二领袖做主,亦可行得通。

一旦地方官好意召集众人,以问题付之公议解决,往往就议论歧出,商量不到一处,事情反而办不动。

此时再下命令,他们亦不愿听了。

总之,或者受人支配作一个顺民;或者站他做主,众人都依他的。

独于彼此商量大家合作,他却不会。

” 然而,中国人何以至此? 梁先生引用孟德斯鸿《法意》上的一句话说:“争之与群,乃同时并见之二物。

《中国文化要义》读后感翻译1701 金安琪研究中国人的书籍有很多,特别是在那个思想文化碰撞激烈的年代。

十九世纪初,国门初开,国人还来不及有所改变,民族性传统性依然,西洋人进来,也就有了比较的对象。

应该说,在那个时间,是认识传统中国人最合适的时机。

也正是如此,不论东西,皆有大量研究中国人的文章、报告,从衣食住行到内在精神,应有尽有。

而《中国人的精神》《吾国与吾民》可以说是其中的佼佼者,尽管现在看来辜老的观念有些迂腐落后,带着一股面对洋人压迫不服输的傲气,但其中对国人精辟的分析还是让人受益颇多;林语堂先生则更不用说,作为一个接受着中西方文化混合的人,他既在浓烈的东方文化中浸润过,摸得着中国人的骨子;又充分地接受过西方文化,可以跳出圈子,看到真正的中国人。

不仅如此,在当时还有许多外国学者也争先恐后地发表着自己对这个古老神秘的东方国家的看法。

但《中国文化要义》与其都不尽相同,“文化”二字下意识来看,似乎仅仅在说文学、思想之类狭义的东西,通读全书才知实则不然。

梁漱溟先生对文化有自己独特的见解,他对文化做了一个广义的定义,他说:“文化,就是吾人生活所依靠之一切。

“正如梁漱溟先生在绪论中所言“文化之本义,应在经济、政治,乃至一切无所不包。

”i梁漱溟先生以“人生态度”作为文化的基本核心,从文化的各个方面进行分析,进一步说明中西方有着不同人生态度的具体原因。

“一时一地之社会构造,实即其时其地全部文化之骨干,此外都不过是皮肉附丽于骨干的。

若在社会构造上,彼此两方差不多,则其文化必定大致相近;反之,若社会构造彼此不同,则其他便也不能不两样了。

此并非说,其他都是被决定的,不过指出这里是文化要领所在。

”ii从上我们可以看出梁漱溟先生所认为中西方有着不同人生态度的核心原因是社会构造的不同,其决定了文化的发生和表征。

一般来说,我们可以把社会结构分为集体、家庭和个人三个层次,在这三个层次的重要性上,中西方社会有着截然不同的认识。

梁漱溟《中国文化要义》读书笔记

吾辈进来耗时月余,算是对梁漱溟先生这一着作有了粗略的了解。该书从二十世纪三

十年代思想急剧碰撞的年代的背景出发,系统地分析了中国的社会状况、文化精神及其产

生的要素和发展的历程。其文笔通达、思路清晰、旁征博引,充分彰显了梁先生的才华横

溢。文中最引人注目的对几千年来儒家思想的细致分析更让我们叹服先生真无愧于“中国

最后的大儒”之名。接下来,容我以原文的思路总结我的收获和提出我的问题。

作者的思路紧扣社会现实,与我曾设想的阐释艺术文化不同,文本详细分析了中国精

神文化和社会文化而弃艺术文化不谈,这必然联系到社会问题突出的时代背景。梁先生看

来,解读中国文化的关键在于认识到中国文化的“早熟”,先贤们没有稳定的哲学与科学思

想的发展,在先秦险恶的政治局势中,只有重人事关心社会的学派获得了长足的发展,进

化至成熟的中国文化的核心,即儒家思想。

可以说儒家思想是纵贯中国发展全局的关键要素,它的快速健全规范了中国的社会格

局,在道德伦理和思想文化上获得了压倒性的优势。梁先生认为儒学启发了中国人早起的

“理想思想”,突出表现在孔子“未能事人,焉能事鬼”的反宗教意识和以人为本的道德观

点上,儒家崇尚的天地、家国、君王等都作为理性的化身,在价值选择上崇尚中庸的哲学,

最终奠定了中国文化的基础。

除此以外,梁先生总结了中国文化的一些突出特点并加以阐释,以展现中国文化的特

殊之处。容我先列出至今略有存疑的几处地方以便探讨:

(一)梁先生“两千年来不复有任何改变与进步”一说恐嫌偏激,应是用词的不妥。

(二)说中国人的人生“几无宗教信仰”。虽然不及印欧的宗教格局,但是中国宗教的

存在并不可否认,并且值得做一些有益的探究,完全侧重于儒家思想而避开中国迷信体系

会不会显得论据略显不足?

(三)讲到中国纪律欠佳的问题时梁先生认为不关乎教育而是集体生活与非集体生活

的关系。对后者我虽然颇为赞同,但教育的问题理应同样的重要,没有教育作为重要的媒

介,集体生活也会无纪律可言。

(四)谈到伦理社会的演进时,梁先生认为其乃“古圣人之安排”而非“宗法社会自

然演成”,然而宗法关系何尝不是中国家庭伦理源头的关键所在?

(五)此外,梁先生在第十章提出中国人的奴性来自于相安而非压迫,来自中国人的

“向内用力”、责乎自己。但是这与同章所引中国人“为志逊”之言有矛盾之嫌。虽然这个

观点非常新颖有趣,但是可供支撑的证据亦然有限。

(六)文中用尚贤尚理而不从众的理论证明中国“超越民主”,似乎有为古代中国不民

主的现实辩解的意味,至少比西方民主更高明的说法是不太现实的。

(七)梁先生引张东荪先生“科学自宗教来”一说似乎仅合乎西方基督教文明而不具

普遍性,难以用来论证中国的科技落后之因,人们难免要问为何伊斯兰世界同样科技落后

的问题了。

(八)文中说到脱离奴隶制后的中国人是自由的甚至过于自由的,但是土地的经济束

缚与户籍、徭役制度的政治束缚都客观存在为国民自由的障碍。

(九)文中认为中国阶层流动因科举而加强并且分化阶级矛盾,然而许多贫穷人家确

实难以享受教育,世家贵族一直把持数量可观的名额。

(十)对于我的疑虑,最为重要的一点是我感到梁先生的伦理社会理论存在对官僚阶

层的不小的忽视,若考虑到官僚阶层的因素,则许多观点皆会有所影响:众所周知,地主

在区域内属于世代经营,竭泽而渔的现象并不易发生,而阶级矛盾确实如梁先生和其引述

的梁任公先生所说的那样不明显,但是官僚由于流官制的支撑而容易形成掠夺式的经营者,

并会由此积压大官僚地主与农民阶级的阶级矛盾,该问题同样冲击梁先生道德层面的乱世

理论。

以上我的问题或许自身就存在许多问题,有待我继续的学习和理解,有些问题或许存

在争议和不确定性,但是我还是斗胆把它们都罗列了出来。我觉得不提出问题不能算是我

思考过了,虽然是个人观点,但是我也希望借此整合自己的思路,并且时刻提醒自己留意

这些困惑我的问题。

然而,即使文本真的存在一些问题,也瑕不掩瑜,梁先生许多新奇犀利、富有洞见的

观点令我受益匪浅:

(一)梁先生指出,中国以伦理代替了宗教,并且使儒家思想成为了民族信仰,“没有

信仰的社会必然崩溃变形”,这对今天的人们是一种有力的警醒。

(二)在西方,同行间常组成行会等集体组织来攫取利益,但在中国同行则是冤家,

梁先生总结为缺乏共同利害,乡党意识大于行业意识。直到今天中国人仍然因好窝里斗而

闻名,实须记作教训。

(三)梁先生论中国法律重义务而轻权利,这一问题事实上遗存至今,中国法律如今

重刑法而轻民法的现象在社会上受着广泛的关注。

(四)梁先生对儒家的伦理体系做出了中肯的评价,一方面认为其因顾恤对方而达到

平衡,铸就礼仪基础,维护社会秩序,另一方面也承认孔子对当时封建秩序作的修正功夫

结果是白费,许多要求缺乏客观标准,后期更是趋于僵化和愚昧。我们今天学习传统思想

也要注意这些问题和学习这种态度。

(五)梁先生认为中国文化教人向内用力,学习反省、克己、自责、让人、吃亏等,

而非向外抗争,这其实也早已成为中国的民族性格,虽然有利于社会的稳定,但是却使每

个个体陷于自己的视野,难以洞见自身之外的问题。

(六)第十一章论证中国的乱象是周期性的,虽然我在疑问的最后一条表达了我的态

度,但是对这个问题我们依然需要保有一定的警惕:官僚承平日久会懈怠吗,人口的持续

增长会导致土地和粮食危机、道德和社会危机吗,文人的堕落会扩散社会的懒散风气吗?

这些至今依然值得我们警惕。

以上这些亮点在我阅读的时候就吸引了我的目光并使我做下了标记,而读完全书我却

感受到更深刻的回味。鲁迅曾讽刺国人失掉了自信力,在今天,国人在文化领域仍然极度

的不自信,不敢正视自己的民族文化,每每要闹出全盘西化、反对国学等闹剧。然而梁先

生,在那个新文化运动疯狂批判传统文化的时代,敢于为儒家文化正名,并告诫国人要恪

守自己的信仰。正因为生为中国人,生来接受中国文化的熏陶,我们更应该明白我们为何

这样做,为何不能放弃传统,以及为何在强大的经济和政治潮流的席卷下传统文化依然坚

强地留存。因为那是我们的根,我们几千年来的生产和生活形成了适应的土壤,个体的脱

离必然难以存活。所以如同梁先生告诫的那样,我们不能盲目地追崇西方的文化和宗教,

我们应该看到中国文化的理性所在,我们的特殊个性不一定不为世界所容,反而可能弥补

其他文化缺少的内核,我十分感动于梁先生的执着,他让我们铭记不能失却自信力去做没

有根的浮萍。

而与之对立的另一方面,梁先生又告诫那些因循守旧的人,中国文化是早熟的更是早

衰的,几千年来传统文化生趣渐薄、机械僵固,部分地失去了本意,部分地落后了时代。

因而我们越是重视传统文化越应该继承之并且发展之,而不是泥古不化拒绝外来文化和新

式文化。《礼记》言:“非从天降,非从地出,人情而已矣”梁先生解释为:“其标准不在外

而在内,不是呆定的而是活动的。”我们应该看到书本与教条的局限所在,我们的文化是活

的文化,是经过淘汰和选择,受到历史和人民检阅的文化,也只有这样的文化才经得起各

式各样的冲击,才能包容各种各样的民族,顽强的存活至今并且依然迸发出强大的生机。

可以说,梁先生《中国文化要义》这本书仅仅讲社会文化一部分就已经体现出中国历

史文化积淀的博大精深,在帮助我们去了解中国文化之余更激发我们继续求索的欲望,并

且和那个时代的梁先生秉承同样的理想,振兴我们的文化、强大我们的国家、完善我们的

社会,让世界看到我们自豪的理性和激情。