梁漱溟

- 格式:ppt

- 大小:1.52 MB

- 文档页数:3

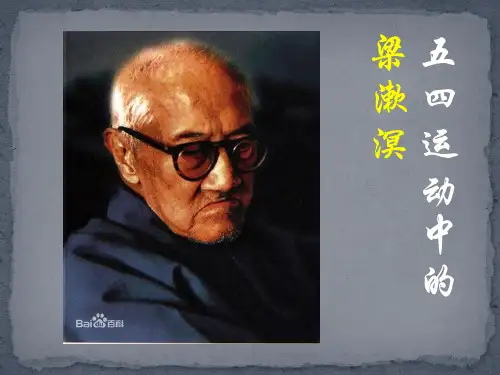

梁漱溟(1893年10月18日-1988年6月23日),原名焕鼎,字寿铭。

中国著名思想家、哲学家、教育家、社会活动家、爱国民主人士。

现代新儒家的早期代表人物之一,有“中国最后一位儒家”之称。

主要著作有《中国文化要义》、《东西文化及其哲学》、《乡村建设理论》、《印度哲学概论》、《唯识述义》等,今编有八卷本的《梁漱溟全集》。

(一)清末(1-19岁)1893年 1岁夏历癸巳年九月初九出生于北京。

1907年 14岁本年开始读梁启超主编之《新民丛报》和《新小说》等出版物。

自称此时开始思考苦乐问题。

1910年 17岁甄元熙来顺天中学读书,梁漱溟与其讨论中国政治改造问题。

本年开始阅读立宪派之《国风报》、革命派之《民立报》。

1911年 18岁中学毕业。

毕业前参加了京津同盟会。

1912年 19岁任《民国报》编辑兼外勤记者。

总编辑孙炳文为其拟“漱溟”作笔名。

本年开始读佛典。

(二)民国(19-56岁)1913年 20岁正月赴西安期间开始素食。

年初,读幸得秋水《社会主义之神髓》,年末写出《社会主义粹言》。

7月,向父兄表示志愿出家为沙门。

1914年 21岁 2月,在《正谊》发表《谈佛》。

1916年 23岁 9月,在《东方杂志》发表《究元决疑论》。

蔡元培聘请先生到北京大学任教(印度哲学讲师)。

1917年 24岁欲往衡山出家为僧,未能成志。

12月5日到北京大学任教,为哲学门三年级讲授印度哲学概论。

1918年 25岁 3月,在北大哲学门研究所开始讲授佛教哲学。

10月,在研究所开设孔子研究。

11月,在北大出版部出版《印度哲学概论》。

1919年 26岁 1月,与陈大齐等人在北大发起组织哲学研究会。

5月,北京爆发学生运动,先生在《国民公报》发表《论学生事件》。

6月,开始写作《东西文化及其哲学》(对中国、印度、西方三个文化系统的特点及其在世界文化发展史上的地位作了系统的分析,预测了世界文化未来的趋势,对儒学的前途作了乐观的估价),欲以此书为《孔家哲学》、《唯识述义》两书之“引子”。

梁漱溟简介:梁漱溟(1893.10.18-1988.6.23),男,蒙古族,原名焕鼎,字寿铭。

曾用笔名寿名、瘦民、漱溟,后以漱溟行世。

原籍广西桂林,生于北京。

因系出元室梁王,故入籍河南开封。

中国著名的思想家、哲学家、教育家、社会活动家、国学大师、爱国民主人士,主要研究人生问题和社会问题,现代新儒家的早期代表人物之一,有“中国最后一位大儒家”之称。

梁漱溟受泰州学派的影响,在中国发起过乡村建设运动,并取得可以借鉴的经验。

一生著述颇丰,存有《中国文化要义》、《东西文化及其哲学》、《唯识述义》、《中国人》、《读书与做人》与《人心与人生》等。

1988年6月23日,在北京逝世,享年95个人评价沈醉题词《毛泽东选集》第五卷《批判梁漱溟的反动思想》:①为什么他又能当上政协全国委员会的委员呢?中共为什么提他做这个委员呢?就是因为他还能欺骗一部分人,还有一点欺骗的作用。

他就是凭这个骗人的资格,他就是有这个骗人的资格。

②在梁漱溟看来,点头承认他是正确的,这就叫有“雅量”;不承认他是正确的,那就叫没有“雅量”。

那样的“雅量”,我们大概不会有。

但是,我们这一点“雅量”还是有的:你梁漱溟的政协委员还可以继续当下去。

”[6]美国五星上将马歇尔:在梁漱溟身上看见了甘地。

著名学者林毓生认为:梁漱溟与鲁迅是20世纪中国最有创造力的思想家。

梁漱溟领导的乡村建设运动,是构思宏大的社会改造试验,尝试将西方现代化的优点与中国文化的优点融合起来,为此进行了积极而可贵的探索。

[12]著名学者许纪霖:①现在的绝大部分知识分子,都是学者专家,为稻粱谋,有专业精神,但不再有以天下为己任的担当。

中国社会仍然处在转型期,我们还需要梁漱溟式的人物。

②放着北大教授不做,梁漱溟居然去进行乡村建设的尝试,这是很不容易的。

因为在他看来,儒家的义理不是在课堂谈谈就可以,而是要在生活中特别是乡村生活里去实践的。

《人民日报》(1988年7月8日):三军可以夺帅,匹夫不可夺志。

我所认识的梁漱溟简介梁漱溟(1893年-1988年),字望安,号浩然山人,江苏无锡人,中国现代教育家、文化学者、社会活动家。

梁漱溟先后经历了中国近代史上重大的社会转型时期,为中国教育事业的发展做出过巨大贡献。

他以其博学多才、诚实正直的人格魅力和思想深度,在中国学术界享有盛誉。

教育家的荣耀梁漱溟在教育领域取得了辉煌的成就。

他于1910年考入南京高等师范学校,开始了他的教育事业。

他曾先后在兴化中学、广东咨议局中学、北平师范、合肥中学等任教,并且长期从事教育研究。

1922年,梁漱溟担任国立北京大学教务长,他积极推动教育改革,致力于提高学校教育质量。

他提倡培养学生的综合素质,强调培养学生的创造力和批判性思维,为中国教育思想史上树立了榜样。

梁漱溟的教育理念深受当时的学生所喜爱,他为人师表,为学生们树立了崇高的道德观和人生价值观。

他在教育事业中展现出执着和奉献的精神,成为无数后辈学者学习的榜样。

文化学者的贡献梁漱溟不仅在教育领域有出色的表现,他还是一位知名的文化学者。

他的学问涉及哲学、史学、文学、艺术等多个领域,具有广泛的知识储备和深厚的学术造诣。

梁漱溟在史学研究方面做出了很多贡献。

他积极推动了对中国传统文化的研究,并从历史、哲学的角度提出了许多独到的见解。

他对经典著作的解读和研究以及对中国文化传统的传承和发扬,都给后人留下了宝贵的思想财富。

此外,梁漱溟还对于中国文学和艺术的研究也有很高的造诣。

他通过对中国文学艺术的深入研究,为中国文化的传播和发展做出了重要的贡献。

社会活动家的身影梁漱溟不仅在教育和学术领域有着重要的地位,同时也充当了一名积极参与社会活动的公众知识分子。

他对社会问题的关注和理解使他在国内外社会运动中起到重要的作用。

梁漱溟具有强烈的民族情感,他关心国家和民族的现状,并为之奋斗。

他曾积极参与国家的政治运动,为中国的独立和建设做出了自己的贡献。

同时,梁漱溟也积极参与国际社会活动,担任多个国际组织的职务。

梁漱溟的“伦理本位”思想探析梁漱溟(1893年-1988年),是中国现代伦理学的重要代表人物之一,也是近现代中国哲学史上具有重要影响力的学者之一。

在中国近现代思想史上,梁漱溟被誉为“新儒家”的重要代表之一,同时也是一位杰出的教育家和社会活动家。

在他的学术生涯中,梁漱溟最为人熟知的是他对“伦理本位”的探索和思考。

本文将对梁漱溟的“伦理本位”思想进行探析,以期更好地理解这一思想的内涵和意义。

我们需要了解一下梁漱溟对“伦理本位”的理解。

梁漱溟认为,“伦理本位”是指人类在社会伦理实践中的基本出发点和价值取向,是人们在道德行为中所坚守的原则和规范。

对于梁漱溟来说,伦理本位是指人在道德领域中所应该尊崇和遵循的最高原则,是人类道德行为的归宿和根基。

在梁漱溟看来,伦理本位是伦理学的基本问题,而且也是伦理学的第一原则。

在他的伦理思想中,伦理本位有着至关重要的地位,贯穿于他的伦理观念和伦理实践之中。

梁漱溟的“伦理本位”思想的内涵主要包括以下几个方面:梁漱溟认为伦理本位是对人的尊严和价值的肯定。

在梁漱溟看来,人是具有独特价值和尊严的存在,每个人都应该受到尊重和重视。

人的尊严和价值是绝对的,不可侵犯的。

伦理本位的根本意义在于通过对人的尊严和价值的肯定来指导人们的行为和选择,使人们在伦理实践中能够展现出尊重和珍视人的尊严和价值。

这也是梁漱溟伦理思想中的一个重要内涵,体现了他对人的伦理地位的高度关注和重视。

梁漱溟认为伦理本位是对人类共同利益和社会和谐的追求。

在梁漱溟看来,伦理实践应当以人类共同利益和社会和谐为目标,而伦理本位正是在这一目标的指引下对人类行为和道德选择进行规范和引导。

梁漱溟主张,伦理行为应当以促进人类共同利益和社会和谐为宗旨,因此伦理本位也应当体现这一理念。

在他看来,只有将人类共同利益和社会和谐作为伦理行为的出发点和追求目标,伦理才能得以实现,人类才能获得真正的道德价值和意义。

梁漱溟认为伦理本位是对传统伦理观念的扬弃和超越。

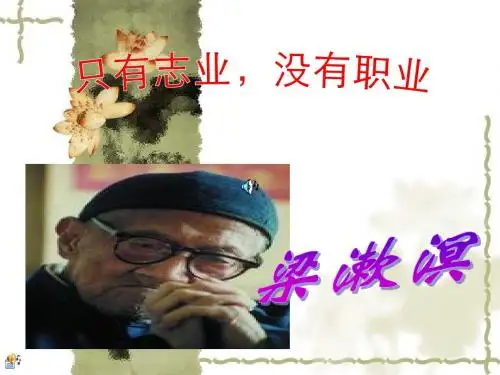

梁漱溟简介梁漱溟(1893—1988),著名的思想家、哲学家、教育家、社会活动家、爱国民主人士,着名学者、国学大师,现代新儒家的早期代表人物之一,有“中国最后一位儒家”之称。

他一生超然物外,淡泊名利,用“无我”的精神,为国家为民族效力。

由于他长年茹素且不蓄发,被人称为“不穿袈裟的和尚”。

我前生是个和尚1987年,中国佛教文化研究所成立时,94岁的梁漱溟第一个即席发言:“我是一个佛教徒,从来没有向人说过,怕人家笑话。

一个人有今生,有来生,有前生。

我前生是一个和尚,一个禅宗和尚!”梁漱溟没有当上和尚,却仍过着出家人的生活,以出家人的精神从事讲学活动。

他在北大开设印度哲学课程,把佛家学说立于大雅之堂,开创了以哲学家地位来研究佛法的先声。

1924年,梁漱溟辞去了北大教席,以佛家救世精神,倾其毕生精力,探求中国民族自救的道路。

他最终以一副佛教徒的心肠,实现了“我生有涯愿无尽,心期填海力移山”的愿望。

他在《拿出家精神来做乡村运动》演讲中说:“真正的和尚出家,是被一件生死大事打动他的心肝,牵动他的生命;他看到众生均循环沉沦于生死之中,很可怜的,所以超脱生死,解决生死,遂抛弃一切,不顾一切。

”无我为大,有本无穷国难时期,梁漱溟为探求救国之计,曾两赴延安,受到毛泽东的热情接待,并且有了亲密的交谈和友好的争论。

梁漱溟是一位善于解剖自己,真正有勇气承认有错误的人。

有人以他一生著作等身,而称之为“中国最后的儒者”,而他则自称只是一位笃信佛学的教徒,说“我一生所忙碌的事业,都是以出世者悲天悯人的心肠,从事入世工作”,由此乃能淡泊名利,超然物外。

“无我为大,有本无穷”,这是梁漱溟常常题赠别人也是勉励自己的箴言。

1988年6月22日,梁漱溟结束了他九十五年的一生,弥留之际说:“我要休息,我要安静!”“一声佛号观世音,声声唤醒自家心。

即心是佛佛即心,心佛众生不差甚。

一声佛号观世音,声声唤醒自家心。

此心好莫昏昧去,留得当前做主人……”梁老轻轻地念着这首的偈诗,轻轻地走了,走了,永远安静地休息了。

国学大师梁漱溟资料介绍和评价国学大师梁漱溟是现代新儒家的早期代表人物之一,有“中国最后一位大儒家”之称。

以下是店铺为你整理的国学大师梁漱溟资料介绍,欢迎阅读!国学大师梁漱溟人物简介梁漱溟(1893年10月18日-1988年6月23日),原名焕鼎,字寿铭。

曾用笔名寿名、瘦民、漱溟,后以漱溟行世。

原籍广西桂林,生於北京,现代著名思想家,哲学家,教育家,现代新儒学的早期代表人物之一,社会活动家,爱国民主人士。

系出元室梁王,故入籍河南开封,清中叶官游广西桂林。

与原配夫人黄靖贤(1921年至1935年)育有长子:梁培宽,次子:梁培恕,。

第二任妻子陈树芬。

梁漱溟出身于“世代诗礼仁宦”家庭,早年颇受其父梁济(巨川)的影响。

青年时代又一度崇信康有为、梁启超的改良主义思想。

辛亥革命时期,参加同盟会京津支部,曾热衷于社会主义,著《社会主义粹言》小册子,宣传废除私有财产制。

二十岁起潜心于佛学研究,几度自杀未成,经过几年的沉潜反思,重兴追求社会理想的热情,又逐步转向了儒学。

梁漱溟说:“我愿终身为华夏民族社会尽力,并愿使自己成为社会所永久信赖的一个人。

”国学大师梁漱溟生平经历1893年生于北京。

中国人民政治协商会议第七届全国委员会常务委员、中国文化书院院务委员会主席、著名爱国民主人士梁漱溟先生,因病医治无效于1988年6月23日在北京逝世,享年95岁。

1911年加入同盟会京津支部,顺天中学毕业后任京津同盟会机关报《民国报》编辑兼记者。

1916年任南北统一内阁司法总长秘书。

1917年10月,应蔡元培先生之聘,任北京大学印度哲学讲席。

1924年辞离北大,赴山东主持曹州中学高中部。

1928年任广州政治分会建设委员会主席。

1929年任河南村治学院教务长并接办北平《村治月刊》。

1931年与梁仲华等人在邹平创办“山东乡村建设研究院”,任研究部主任、院长,倡导乡村建设运动。

抗日战争爆发后,任最高国防参议会参议员、国民参政会参政员。

1938年访问延安。

2012.7/FOR YOUR HEALTH 梁漱溟,又名焕鼎,广西桂林人。

生于1893年,逝于1988年,享年95岁,是国学大师级人物中的一个。

梁先生早年参加同盟会,投身辛亥革命,后潜心研究佛学。

曾积极从事乡村建设活动。

抗日战争爆发后,任过国民参政会参政员、国防会议参议员。

1941年参与发起组织“中国民主政团同盟”(“民盟”前身)。

1950年后任北京大学教授。

是第五、六、七届全国政协常委。

人生态度梁先生是个性情中人,由于厌恶旧社会黑暗的政治,他接连自杀过两次。

后来受到佛学的感召,一心皈依佛门,从此也就一直吃起素食来。

他回忆往事这样说道:“我在二十岁的时候,曾有两度的自杀,那都可以表现出我内心的矛盾冲突来。

就是自己要强的心太高,看不起人家,亦很容易讨厌自己;此缘故是一面要强,一面自己的毛病又很多,所以‘悔恨’的意思就重,使自己跟自己打架;自己打架,打到糊涂得真是受不了的时候,他就要自杀。

”“这时候最要紧的是:帮助他‘忏悔’、‘自新’的力量,从此得到了解脱:‘过去的不说了,我们再努力开拓新生命吧!’”而这,或许正是梁先生所说的“人生的艺术”、“人生的态度”。

梁先生认为,人生的态度有三种。

第一种可用“逐求”二字表示。

逐求意同追求,如对“饮食、宴安、名誉、声、色、货、利”等等的逐求不已。

第二种可用“厌离”二字表示。

当人“逐求”之后转回头来冷静观察,会感觉在逐求过程中人生太苦,更会因看到社会上充满偏私、嫉忌、仇怨、计较以及生离死别等种种现象而觉得人生太没意思。

这样,乃有一种厌离人世的态度。

第三种可用“郑重”二字表示。

其主要意义是教人“自觉的尽力量去生活”,亦即按照儒家所谓的“慎独”、“仁义”、“忠恕”、“正心诚意”之类的要求去生活。

看来,梁先生努力实行的是“郑重”的亦即“尽力于当下之生活”的人生态度。

这样的人生态度也包含着诸多养生之道的内容。

一生吃素梁先生20岁那年想“出家”,被家人劝止后就改为吃素,而且一直长期坚持,即使参加国宴时亦不进肉食。

关于国学大师梁漱溟梁漱溟受泰州学派的影响,在中国发起过乡村建设运动,并取得可以借鉴的经验。

一生著述颇丰,存有《中国文化要义》、《东西文化及其哲学》、《唯识述义》、《中国人》、《读书与做人》与《人心与人生》等。

下面是小编为大家精心整理的文章,希望对大家有所帮助。

我前生是个和尚1987年,中国佛教文化研究所成立时,九十四岁的梁漱溟第一个即席发言,他说:“我是一个佛教徒,从来没有向人说过,怕人家笑话。

一个人有今生,有来生,有前生。

我前生是一个和尚,一个禅宗和尚!”梁漱溟一语惊人,他与佛结缘说来话长。

清光绪十九年(1893年)九月九日,北京米市一个世宦家庭,一名瘦小的男婴呱呱坠地了,他就是驰名文坛的梁漱溟。

时任内阁中书官职的父亲梁巨川,寓光大鼎新和长寿之意,给孩子取名焕鼎,字寿铭。

梁漱溟五岁发蒙读书,六岁还不会穿裤子,瘦弱多病而且呆笨,直到九岁,在父亲的启发下,逐渐从糊涂中清醒过来。

他历经两度私塾,十三岁考入顺天中学,渐渐养成习惯。

他看到家里的佣人天天做饭,洗衣服,很是辛苦,便问她们是否辛苦,而她们都说习惯了,脸上常有知足的笑容。

自己家产富足,父母疼爱,不用操任何心,也挑不出任何不满意的地方,但内心却常常感到很纳闷,这是为什么?他为人生问题感到困惑,反复思考,悟出这样一个理:人生的苦乐不在环境,而在自身,即在主观。

其根源是自己的欲望,满足则乐,不满足则苦。

第一个欲望满足了,第二个欲望又来了,而欲望是无法全部满足的。

那时北京琉璃厂西门有个有正书局,出售上海狄葆贤主编的《佛学丛报》,当时梁漱溟对佛教的大乘、小乘尚不分晓,什么密宗、禅宗也不明白,但见到佛书就买,买回家就读,渐渐地发现自己对人生苦乐的探求与佛学合拍,于是边学边钻,渐渐入了门。

十六岁的他开始对思考人生的烦闷,倾向印度出世思想。

梁漱溟十八岁时,母亲张太恭人病重,她拉着梁漱溟的手亲切地说:“儿呀,娘最挂心的就是你的婚事,你妹妹的同学陈英年,聪明伶俐,我很喜欢她,你就和她订婚吧。

国学大师梁漱溟生平简介梁漱溟是中国著名的思想家、哲学家、教育家、社会活动家、国学大师,下面是本人为你收集整理的梁漱溟简介,希望对你有帮助!梁漱溟简介梁漱溟出生于1893年,逝世于1988年,是中国当代著名的哲学家、教育家、思想家、国学大师,中国新儒学的代表人物,中国乡村运动的实践者,有“中国最后一个儒家”之称。

梁漱溟是蒙古族,原名焕鼎,字寿铭,后来给自己取笔名梁漱溟,以后就用这个名字立行于世。

他出身于元代王族宗室,家世显赫,是个诗书礼仪家庭,自幼接受良好的教育,学识渊博,学富五车,特立独行,是中国近代史上一个奇特的存在。

梁漱溟的代表作有《中国人》、《做人与读书》、《中国文化要义》、《人心与人生》等。

梁漱溟先生一生寿命很长,历经中国历史发展的几个重要的历史时期,活动范围极广,跟中国近代历史上的很多重要的历史人物都有过接触,因此简单的梁漱溟简介实在无法概括他那波澜壮阔、曲折传奇的一生。

而且因为梁漱溟先生的研究过于深奥,今天的人们已经很少能领会他深刻思想的真谛了。

因此梁漱溟简介不过是抛砖引玉,让人们重新认识这个对中国历史和中国思想发展做出重要贡献的老人。

梁漱溟简介是对梁漱溟先生一身的高度概括,但并不是盖棺定论,因为他的一生就像是一部百科全书,可以让后人不断挖掘,不断研究,总能学到有用的东西,汲取智慧的营养。

当代兴起的国学热,再次将梁漱溟先生带到大众的面前,这也许就是文化复兴的魅力。

梁漱溟教育思想梁漱溟是中国近代伟大的乡村教育的实践者,因此梁漱溟教育思想主要体现在他的乡村教育理论与乡村教育的实施上面。

梁漱溟教育思想非常深刻具体,首先他清楚地看到,中国的教育就是一个治愚治穷的过程,中国大部分人都生活在乡村,而农民面临的最大问题便是愚、穷、弱、私的问题,教育就是要让人们认识到中国国民的劣根性,并且克服这个劣根性。

梁漱溟深刻认识到中国社会就是个乡村社会,中国的出路在乡村,因为要救中国就要从改良中国乡村教育做起。

中国最后一位大儒家梁漱溟简介梁漱溟,原名焕鼎,字寿铭。

因系出元室梁王,故入籍河南开封。

中国著名的思想家、哲学家、教育家、社会活动家、国学大师、爱国民主人士,现代新儒家的早期代表人物之一,有“中国最后一位大儒家”之称。

下面是为大家整理的中国最后一位大儒家梁漱溟简介,希望大家喜欢!梁漱溟简介如下:梁漱溟出生于1893年,逝世于1988年,是中国当代著名的哲学家、教育家、思想家、国学大师,中国新儒学的代表人物,中国乡村运动的实践者,有“中国最后一个儒家”之称。

梁漱溟是蒙古族,原名焕鼎,字寿铭,后来给自己取笔名梁漱溟,以后就用这个名字立行于世。

他出身于元代王族宗室,家世显赫,是个诗书礼仪家庭,自幼接受良好的教育,学识渊博,学富五车,特立独行,是中国近代史上一个奇特的存在。

梁漱溟的代表作有《中国人》、《做人与读书》、《中国文化要义》、《人心与人生》等。

梁漱溟先生一生寿命很长,历经中国历史发展的几个重要的历史时期,活动范围极广,跟中国近代历史上的很多重要的历史人物都有过接触,因此简单的梁漱溟简介实在无法概括他那波澜壮阔、曲折传奇的一生。

而且因为梁漱溟先生的研究过于深奥,今天的人们已经很少能领会他深刻思想的真谛了。

因此梁漱溟简介不过是抛砖引玉,让人们重新认识这个对中国历史和中国思想发展做出重要贡献的老人。

梁漱溟简介是对梁漱溟先生一身的高度概括,但并不是盖棺定论,因为他的一生就像是一部百科全书,可以让后人不断挖掘,不断研究,总能学到有用的东西,汲取智慧的营养。

当代兴起的国学热,再次将梁漱溟先生带到大众的面前,这也许就是文化复兴的魅力。

梁漱溟教育思想梁漱溟是中国近代伟大的乡村教育的实践者,因此梁漱溟教育思想主要体现在他的乡村教育理论与乡村教育的实施上面。

梁漱溟教育思想非常深刻具体,首先他清楚地看到,中国的教育就是一个治愚治穷的过程,中国大部分人都生活在乡村,而农民面临的最大问题便是愚、穷、弱、私的问题,教育就是要让人们认识到中国国民的劣根性,并且克服这个劣根性。