创新扩散模型及修正综述

- 格式:pdf

- 大小:114.56 KB

- 文档页数:3

巴斯模型综述作者:张丽杜培林来源:《商业时代》2012年第12期中图分类号:F713 文献标识码:A内容摘要:本文主要从巴斯模型产生的历史背景、基本巴斯模型的结构、巴斯模型与广义巴斯模型相关研究、巴斯模型的参数估计等方面对巴斯创新扩散理论进行了综述,在回顾和分析的基础上,提出新的研究方向和研究建议。

关键词:巴斯模型参数估计创新扩散理论1969年,Frank M.Bass在Management Science上发表了“A New Product Growth for Model Consumer Durables”论文,首次提出了营销中一种简单却很优雅的基本模型—BASS模型(仅有三个易于解释的变量)。

巴斯模型主要应用于预测一种市场上目前尚无竞争者的创新产品和技术的扩散,企业在向新技术或者重大创新产品投入大量资源之前,管理者必须对其销售额进行预测,这也是巴斯模型得到广泛应用的原因。

时至今日,营销中运用巴斯模型预测首次购买情况已有很长的历史了,巴斯基本模型也有了众多的应用和扩展模型。

巴斯模型及其扩展模型在工农业、教育业、零售服务业、制药业、耐用消费品行业的技术创新扩散和销售预测实践中都得到了广泛的应用。

背景概述严格地讲,巴斯模型最早在Frank M.Bass教授1963年的论文“A Dynamic Model of Market Share and Sales Behavior”中出现,不过仅以一个章节内容出现。

该部分章节题目为“一种模拟模型”,简单扼要地从市场上采用创新产品的顾客数、创新者和模仿者的行为这三个方面完整地给出了巴斯模型,但直到1969年论文才得以提供实证数据上的支持。

当时采用数学方法解释营销中的创新产品和技术的研究工作刚刚开始,Fourt和Woodlock在1960年发表了有关重复购买产品的扩散问题的开创性研究。

1961年,Mansfield的经典文献发表。

1962年,Everett M. Rogers教授的开创性成果—《创新扩散》一书出版。

国外新产品扩散模型研究的新进展1990年MAHAJAN等[1]对新产品扩散理论的研究作了系统的回顾和展望,归纳总结了Bass模型[2]问世后的研究文献,认为研究成果是从9个方面放宽Bass模型的限制性假定而取得的。

在此基础上,他们指出未来的研究可以从如下11个方面对新产品扩散理论进行深化和扩展:①已有的研究只涉及价格或广告因素对扩散的影响,未来的研究应引入其他营销组合变量并进行实证;②产品的特征已引入到扩散模型,未来应进行开发过程的优化产品设计决策研究;③在产品代际相互影响扩散研究的基础上,预测产品换代的可能性和多代产品定价建模;④已有的研究在下一代产品上市决策分析中没有考虑价格影响,未来应对此进行进一步的理论和实证研究;⑤高科技共生性产品捆绑上市的扩散模型研究;⑥竞争者与产品增长的关系研究;⑦供给约束的进一步研究,使管理者可以通过管理供给控制产品的生命周期;⑧市场干预对产品扩散的影响;⑨综合时间和空间维度建模以评价上市策略对扩散的影响研究;⑩在负面口头传播重要性研究的基础上,开展Bass模型的多阶段扩展中口头传播影响的实证研究;(11)研究销售“起飞”现象。

这篇权威的综述文献发表至今已过去了17年,关于新产品扩散的模型研究也取得了很大的进展。

本文尝试对1990年以后国外新产品扩散模型研究的新进展作一次总结,并参照上述文献中对未来研究方向的指导意见,分析研究现状的优势与不足。

1990年以来国外的研究主要集中在2个大的方面:①对Bass模型的改进和扩展;②脱离Bass模型体系构架全新模型。

1新产品扩散的改进扩展模型Bass模型是新产品营销研究的主要平台,20世纪90年代以来的研究依然垂青于对它的改进和扩展。

加入营销组合变量近10多年的研究综合了价格和广告因素对扩散的影响,同时增加了推销渠道的作用研究。

(1)价格和广告1990年以前的研究是将二者分开,单独研究其中之一对扩散的影响。

因为价格和广告的变化均可刺激市场潜量,所以1990年以后将二者一并引入模型的研究更有意义。

技术接受模型研究综述本文旨在全面梳理技术接受模型(Technology Acceptance Model,TAM)的研究现状、研究方法、研究成果和不足,为相关领域的研究和实践提供参考。

在过去的几十年中,技术接受模型成为信息系统领域的重要理论模型之一,用于解释和预测用户对技术的接受程度。

TAM模型认为,用户对技术的接受受到感知有用性和感知易用性的影响,而这两个因素又受到外部变量如系统特性、用户特征等的影响。

技术接受模型的研究涵盖了多个方面,包括模型本身的完善和扩展、模型要素的分析和验证以及模型在实际应用中的效果评估等。

在研究方法上,技术接受模型多采用量表、问卷等实证研究方法,通过数据分析和模型拟合来检验和验证模型的适用性。

通过对前人研究的梳理,我们发现技术接受模型在多个领域得到了广泛应用,如信息系统采纳、电子商务、医疗保健、教育培训等。

研究结果表明,技术接受模型在解释和预测用户行为方面具有较高的有效性和可靠性。

然而,TAM模型仍存在一定的局限性,如无法完全解释复杂的用户行为、对外部变量的解释能力有限等。

因此,未来研究需要在模型的完善和扩展、考虑更多维度的变量以及跨文化、跨情境的普适性等方面加以深入。

本文通过对技术接受模型的研究现状、研究方法、研究成果和不足的梳理,为相关领域的研究和实践提供了有益参考。

然而,技术接受模型仍需在多个方面进行深入探讨,如模型的跨界适用性、对用户行为复杂性的解释能力等。

未来研究可以进一步拓展技术接受模型的应用领域,同时与其他理论模型的融合,以更好地解释和预测用户行为。

随着技术的快速发展,人们对技术接受的心理和行为越来越。

技术接受模型(Technology Acceptance Model,TAM)作为解释和预测用户对信息技术接受度的理论模型,已经在众多实证研究中得到应用和验证。

本文将系统地回顾技术接受模型的实证研究发展历程、现状和争论焦点,旨在为相关研究提供参考和启示。

技术接受模型概述技术接受模型是一种解释用户对信息技术接受度的理论模型,由美国学者Davis于1989年提出。

综述:技术创新的理论、方法及其发展禹世杰11201422121、引言创新始终贯穿于整个人类社会的发展过程中,每一个人类文明的巨大变革都是创新推动的。

随着经济社会不断前进发展,创新变得越来越举足轻重。

我国实施的创新驱动发展战略,就是看重了创新的重要性。

科技创新在国外起步比较早,拥有了广泛的理论基础以及丰厚的方法论,这都是值得我们学习的。

本文论述了技术创新的理论、方法及其发展,从四个学派的技术创新理论到五个分类的技术创新方法,其中的知识值得细细探究学习。

2、技术创新理论的产生及发展2.1 创新理论的产生创新理论是首次由奥地利经济学家熊彼特(Joseph A·Schumpeter)提出的。

他于1912年出版《经济发展理论》,书中首先提出“创新”的基本概念和思想,形成了最初的创新理论。

1939年和1942年,Schumpeter又相继出版了《经济周期》和《资本主义、社会主义和民主主义》两部专著,对创新理论进行补充完善,逐渐形成了以创新理论为基础的、独特的创新经济学理论体系。

熊彼特认为:创新是指将生产要素的新组合引入生产体系,建立一种新的生产函数。

包括:(1)制造新的产品;(2)采用新的生产方法;(3)开辟新的市场开辟;(4)获得新的供应商获得原材料或半成品的新的供应来源;(5)形成新的组织形式创造或者打破原有垄断的新组织形式[1]。

2.1 技术创新理论的发展熊彼特的创新理论在当时并没有得到其他人更多的关注,直到20世纪50年代后,由于科技的进步极大的促进了经济和社会的发展,以科技变革为驱动的经济发展难以用传统经济理论解释,经济学家们才意识到技术变迁对经济发展有重要的作用[2]。

后来的经济学家,在继承了熊彼特创新理论的基础上,研究和发展形成了西方经济学的另外两个分支:以技术变革和技术推广为对象的技术创新经济学和以制度形成和制度变迁为对象的制度创新经济学[3]。

而有学者认为,纵观技术创新理论的发展,可以将对技术创新理论的研究分成新古典学派、新熊彼特学派、制度创新学派和国家创新系统学派等四个学派[4]。

技术创新扩散的理论、方法与实践本书的特点和独到之处在于理论上的创新性和对现实经济问题研究上的开拓性,主要体现在:第一,在学术思想方面,鉴于技术创新扩散问题涉及技术创新的产生、流通、应用等一系列相互关联的科学技术问题、经济问题和社会问题,而这些问题只有用系统分析方法加以研究,才能提出科学的解决办法。

因此,本书综合运用系统分析方法,坚持定性分析与定量分析相结合、宏观分析与微观分析相结合、理论与实践相结合、规范研究与实证分析相统一,同时注重吸收、借鉴自然科学的某些科学思想和研究分析方法,去揭示技术创新扩散的基本经济规律。

第二,在内容范围方面,本书内容丰富、新颖,既介绍了国外技术创新扩散的研究成果,又反映了我国技术创新扩散理论和实践研究的最新进展;既有深入系统的理论分析和模型方法研究,又有具体的有关地区、行业和企业的实证研究和案例分析,特别是针对我国西部地区传统产业企业采用高新技术所面临的现实问题,提出了一系列具有创新性的见解,与国内外同类著作相比具有独到之处。

内容简介本书从经济学角度探讨了技术创新扩散的弹论、方法和实践问题,介绍了技术创新扩散研究的简史,对技术创新扩散研究的代表性理论流派及其演变进行了系统的归纳和梳理;讨论了技术创新扩散的宏观和微观模型,对其性质、模型参数估计和应用问题进行了研究;构建了一些新的理论模型和方法,并用其分别从宏观和微观的角度对技术创新扩散机制和采用者的采用行为进行了理论考橐和实证分析;介绍了美国、日本、英国等发达国家运用高新技术改造传统产业的模式、政策措施和经验,进一步分析了我国高新技术改造传统产业的历史、现状、制约因素、经验教训和发展机遇,并对我国西部地区高新技术改造传统产业问题进行了专题研究,提出了若干有价值的对策措施和政策建议。

本书可供技术创新扩散研究的理论工作者、相关专业的高校师生、政府经济和科技部门的管理人员、政策研究人员、企业高级管理人员及从事技术创新活动的科技人员阅读,也可作为高等院校相关专业的教学参考书。

《中文核心期刊要目总览》贸易经济类核心期刊33巴斯模型综述1969年,Frank M.Bass在Man-agement Science上发表了“A NewProduct Growth for Model ConsumerDurables”论文,首次提出了营销中一种简单却很优雅的基本模型—BASS模型(仅有三个易于解释的变量)。

巴斯模型主要应用于预测一种市场上目前尚无竞争者的创新产品和技术的扩散,企业在向新技术或者重大创新产品投入大量资源之前,管理者必须对其销售额进行预测,这也是巴斯模型得到广泛应用的原因。

时至今日,营销中运用巴斯模型预测首次购买情况已有很长的历史了,巴斯基本模型也有了众多的应用和扩展模型。

巴斯模型及其扩展模型在工农业、教育业、零售服务业、制药业、耐用消费品行业的技术创新扩散和销售预测实践中都得到了广泛的应用。

背景概述严格地讲,巴斯模型最早在FrankM.Bass教授1963年的论文“A Dy-namic Model of Market Share andSales Behavior”中出现,不过仅以一个章节内容出现。

该部分章节题目为“一种模拟模型”,简单扼要地从市场上采用创新产品的顾客数、创新者和模仿者的行为这三个方面完整地给出了巴斯模型,但直到1969年论文才得以提供实证数据上的支持。

当时采用数学方法解释营销中的创新产品和技术的研究工作刚刚开始,Fourt和Woodlock在1960年发表了有关重复购买产品的扩散问题的开创性研究。

1961年,Mansfield的经典文献发表。

1962年,Everett M. Rogers教授的开创性成果—《创新扩散》一书出版。

该书作为当时的社会学规范或者标准性的一项工作,Rogers教授主要从文学上作了大量的彻底性描述,并没有使用数学理论进行描述。

之后,巴斯教授根据“潜在采纳者采纳的概率是那些已经采纳者的线性函数”,建立了创新扩散的数学模型。

从Rogers教授有关社会系统的创新扩散的工作中受到启发,巴斯认为新产品进行扩散的过程中,在潜在的消费群体中存在口碑传播,这是新产品扩散理论的一个数学理论基础。

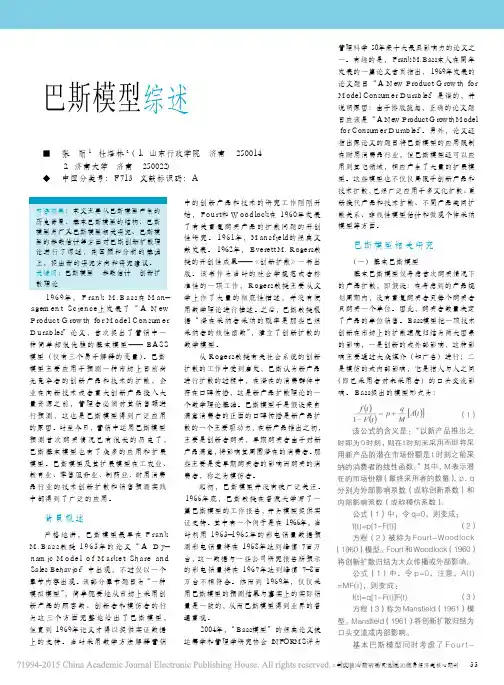

收稿日期:2010-03-28 修回日期:2010-05-06基金项目:国家自然科学基金项目 区域创新系统中地方政府作用与行为机理研究(编号:70673014)”和 东北地区制造业产业自主创新动力机制及演化机理研究(编号:70873026)”;本文得到中央高校基本科研业务费专项资金资助(编号:HELLCF100929)㊂作者简介:刘茂长(1973-),男,博士,副教授,研究方向为信息技术管理;李柏洲(1964-),男,博士,教授,研究方向为现代管理理论与方法;孙 冰(1972-),女,管理学博士,教授,研究方向为技术创新管理㊂电子商务技术扩散的相关理论和影响因素研究综述*Literature Review on the Related Theory and Influence Factors ofE -business Technology Diffusion刘茂长 李柏洲 孙 冰(哈尔滨工程大学经济管理学院 哈尔滨 150001)摘 要 以互联网技术为基础的电子商务技术被视为现代企业最重要的IT 创新技术之一,它有效地推动了企业的信息化建设,因而,对于电子商务技术扩散的研究成为了中外学术界关注的焦点㊂综合国内外的文献资料,总结了电子商务技术扩散的相关研究理论与模型,从技术层面㊁组织层面和环境层面概括了电子商务技术扩散影响因素的研究成果㊂在此基础上,指出了中外文献研究中的不足之处和未来的主要研究方向㊂关键词 电子商务 技术扩散 影响因素 创新扩散理论中图分类号 F713.36 文献标识码 A 文章编号 1002-1965(2010)08-0014-05 近年来,随着网络技术的迅猛发展,以互联网技术为基础的电子商务技术改变了企业传统的经营行为和市场竞争规则,在各种商业往来中到处都可以感受到电子商务所带来的益处㊂随着电子商务技术成为企业普遍关注的热点,如何促进电子商务技术在潜在的采纳企业中有效扩散引起了中外学者们的广泛关注㊂国内外学者对于电子商务技术扩散的研究分为个体(即消费者)之间的扩散和组织(即企业)之间的扩散两方面,所采用的理论模型跨越信息系统㊁市场学㊁心理学和社会学等多个学科,采用的实证方法主要包括调查问卷和实验法,只有少量采用案例研究㊁实地研究㊁纵向研究和多方法研究等方法㊂大部分学者采用技术接受模型和创新扩散理论进行研究,他们通常把电子商务技术扩散的影响因素分为三个层面:技术层面㊁组织层面和环境层面㊂电子商务技术扩散过程按照时间顺序分为企业间扩散和企业内部扩散两个阶段,对于企业间扩散阶段的研究,学者们已经积累了较为丰富的研究成果㊂目前,学者们已经把研究的重点转向了企业内部扩散阶段的研究,因为只有采纳企业成功地将电子商务技术与企业业务流程有效结合之后,才标志着电子商务技术扩散的成功㊂1 电子商务技术扩散的相关理论 学者们对于电子商务技术扩散的研究,提出了很多理论与模型㊂包括理性行为理论(TRA)㊁创新扩散理论(IDT)㊁技术接受模型(TAM)以及计划行为理论(TAB)㊁PC 利用模型㊁激励模型㊁社会认知理论㊁任务技术匹配模型以及技术接受和使用统一理论等,表1对这些理论进行了概括总结㊂从表1中可以看出,后续理论以前续理论为基础,是前续理论的发展和演化㊂2 电子商务技术扩散的影响因素对电子商务技术的扩散影响因素研究主要集中在三个层面:技术层面㊁组织层面和环境层面㊂技术层面的影响因素研究通常借鉴罗杰斯的创新扩散理论,分析技术的相对优势㊁相容性㊁复杂性㊁可试验性和可观察性对创新扩散的影响;组织层面包含的因素比较多,根据研究对象的不同,学者们在研究中所使用的影响因素也有所差别,主要包括企业规模㊁高层管理者的态度㊁企业的可用资源以及企业的信息化程度等因素;环境层面的研究则主要分析市场竞争强度㊁网络外部性㊁中介等因素对电子商务技术扩散的影响㊂第29卷 第8期2010年8月 情 报 杂 志JOURNAL OF INTELLIGENCE Vol.29 No.8Aug. 2010表1 电子商务技术扩散研究相关理论与模型理论主要内容相关文献理性行为理论(TRA)采纳行为受行为意向影响,而行为意向则受主观规范的感知和行为态度影响Davis(1989)[1],Karahanna et al.(1999)[2]创新扩散理论模型及其扩展(DOI)创新技术扩散受创新技术的相对优势㊁相容性㊁复杂性㊁可观察性和可试验性特点以及对社会规范的感知影响(Rogers,1983)[3],Moore和Benbasat(1991)[4]技术接受模型及其扩展(TAM)创新扩散行为由潜在的采纳者对于创新有用性和易用性的感知来决定Wixom和Todd(2005)[5]计划行为理论(TPB)及其变化创新扩散受行为意图影响,而行为意图受:(a)潜在的采纳者对于行为的态度;(b)对于行为的主观规范的感知;(c)对执行行为容易程度的感知等影响Chau和Hu(2001)[6],Morriset al.(2005)[7]个人计算机采用模型(MPCU)创新扩散行为由潜在的采纳者对于创新的态度㊁社会规范㊁方便条件㊁感知的利益以及行为结果决定Igbaria和Zviran(1996)[8]动机模型(MM)创新扩散行为由潜在的采纳者对于行为将导致积极的结果的感知决定,积极结果由诸如额外回报以及潜在的采纳者对于实施行为的渴望构成Venkatesh et al.(2003)[9]社会认知理论(SCT)潜在的采纳者的创新采纳行为由其对于其使用创新能力的判断来决定Compeau et al.(1999)[10],Galli⁃van et al.(2005)[11]任务技术匹配模型(TTF)潜在采纳者的创新采纳行为由创新的特点与其任务特点相一致的程度来决定㊂Dishaw和Strong(1999)[12],Mathieson和Keil(1998)[13]技术接受和使用统一理论(UTAUT)潜在的采纳者的创新采纳行为由行为意图来决定,而行为意图受技术性能的期望㊁努力程度的期望㊁社会影响以及便利条件的感知影响,它们由性别㊁年龄㊁经验等来协调㊂Sabherwal et al.(2006)[14] 2.1 技术层面的影响因素 技术层面的影响因素主要集中在相对优势㊁复杂性㊁相容性㊁可试验性和可观察性5种因素[3]㊂在电子商务技术扩散研究领域,除了以上5种因素以外,还有一些反映电子商务技术特点的因素,如技术集成性㊁技术安全性以及企业的信息技术基础等㊂Nabeel Al-Qirim认为电子商务技术的相对优势㊁复杂性能够显著影响电子商务技术扩散效果,而相容性与电子商务技术扩散的关系不显著[15]㊂Zhu et al 研究发现电子商务技术越先进,则该技术扩散效果越好[16]㊂Andrew N.K.Chen,Sagnika Sen和Benjamin B. M.Shao认为信息技术基础设施㊁电子商务技术可操作性以及电子商务技术易用性与电子商务技术扩散效果具有显著的正相关性[17]㊂Weiyin Hong和Kevin Zhu 认为技术集成性㊁对Web技术投资和Web功能显著地促进电子商务技术扩散[18]㊂还有一些学者认为相对优势㊁相容性㊁可观察性和可实验性与电子商务技术扩散显著正相关,复杂性与电子商务技术扩散显著负相关[19-22]㊂Hsiu-Fen Lin和Szu-Mei Lin发现信息系统基础设施和IT人员技术水平因素都与电子商务技术扩散显著正相关[23]㊂有些学者认为技术有用性与企业间扩散效果显著正相关,技术易用性与企业内部技术扩散效果显著正相关[24-27]㊂Thompson S.H.Teo, Sijie Lin和Kee-hung Lai研究发现感知的直接利益和感知的成本因素与电子商务技术扩散显著正相关,感知的间接利益与电子商务技术扩散不相关[28]㊂ 2.2 组织层面的影响因素 组织层面的因素会在很大程度上影响到电子商务技术的扩散效果,组织层面的影响因素有很多㊂其中,学者们采纳比较多的有组织的电子商务技术水平㊁组织对电子商务技术的信任㊁信息技术集成性㊁高层管理者的支持和企业资源等因素㊂Kowtha和Choon研究发现企业规模㊁企业年限和企业战略与电子商务技术扩散过程显著正相关[29]㊂有些学者认为高层管理者支持㊁协调程度和投资合理化与电子商务技术扩散显著正相关[30-32]㊂Raymond Bergeron&Blili发现管理模式㊁企业战略目标定位与电子商务技术扩散具有显著相关性[33]㊂Gwanhoo Lee, Weidong Xia发现组织类型和组织规模与电子商务技术扩散显著相关[34]㊂Andrew N.K.Chen,Sagnika Sen 和Benjamin B.M.Shao经过研究发现企业物质资源㊁高层管理者支持和人力资源因素与电子商务技术扩散显著正相关[17]㊂Paulina Papastathopoulou,George J. Avlonitis,Nikolaos G.和Panagopoulos认为组织形式与组织承诺与电子商务技术扩散显著相关[35]㊂Heinz Hollenstein和Martin Woerter发现企业年限㊁企业规模和高层管理者的支持与电子商务技术扩散显著正相关,企业的国际市场定位则与电子商务技术扩散没有显著相关性[36]㊂Hsiu-Fen Lin和Szu-Mei Lin认为组织相容性与电子商务技术扩散关系不显著,期望利益与其显著正相关[23]㊂Onur Kerimoglu,Nuri Basoglu和Tugrul Daim发现组织吸收能力和企业创新性因素与电子商务技术扩散显著正相关[22]㊂K.(Ram)Ra⁃mamurthy,Arun Sen和Atish P.Sinha发现组织承诺㊁吸收能力㊁组织规模与电子商务技术扩散显著正相关,组织内部IT环境因素没有显著相关性[21]㊂ 2.3 环境层面的影响因素 电子商务技术扩散环境由电子商务技术扩散所处的经济㊁政策体系㊁法律㊁人文社会㊁地理及自然资源等组成,环境是电子商务技术扩散过程赖以进行的基本条件与资源,是处处不均质的,而且是动态演进的,经常与扩散过程一道相互内生地互动演进,对扩散效果具有直接而深刻的影响㊂Heinz Hollenstein和Martin Woerter(2008)[36],Se⁃㊃51㊃ 第8期 刘茂长,等:电子商务技术扩散的相关理论和影响因素研究综述jinHa和Leslie Stoel(2009)[37]研究发现竞争强度与电子商务技术扩散显著正相关㊂Zhu et al.,(2003)[16], Hsiu-Fen Lin和Szu-Mei Lin(2008)[23],Thompson S.H.Teo,Sijie Lin和Kee-hung Lai认为合作伙伴就绪度和竞争压力与电子商务技术扩散显著正相关[28]㊂Raymond Bergeron&Blili认为网络外部性与电子商务技术扩散具有显著正相关性[33]㊂Sangjae Lee,Hyunchul Ahn发现政府政策激励㊁不确定性避免和企业与经济中心距离因素与电子商务技术扩散显著正相关[31]㊂Paulina Papastathopoulou,George J.Avlonitis,Nikolaos G.和Panagopoulos认为需求不确定性和竞争压力与电子商务技术扩散无关[35]㊂而Nabeel Al-Qirim认为竞争压力㊁政府激励政策与扩散源企业推动因素与电子商务技术扩散具有显著的正相关性[15]㊂Chong &Pervan研究发现贸易伙伴推动㊁沟通渠道和沟通数量因素与电子商务技术扩散显著正相关,非贸易制度因素与电子商务技术扩散没有显著相关性[20]㊂Weiy⁃in Hong和Kevin Zhu发现企业环境的IT技术成熟度和竞争强度因素与电子商务技术扩散显著正相关[38]㊂3 国内的相关研究国内对于电子商务技术扩散的研究尚处于起步阶段,只是近几年才逐渐有学者对此进行了研究㊂对于电子商务技术扩散相关理论及其影响因素的研究,国内学者基本上还是借鉴国外的研究成果,主要采用的理论有技术接受模型和创新扩散理论㊂首先,对于技术接受模型的研究,有的学者直接应用技术接受模型来研究我国的电子商务技术扩散,有的学者对其进行了适当的改造,以使其更加符合实际情况㊂高平㊁刘文雯㊁徐博艺在技术接受模型和任务技术匹配模型的基础上,分析了影响企业ERP采纳的因素,并把这些因素分为外部因素㊁内部因素和中间因素[39]㊂陈文波㊁黄丽华研究了组织和环境因素以及这些因素之间的交互作用对信息技术采纳的影响[40]㊂俞科㊁彭久生探讨了影响我国消费者接受3G数据业务的关键因素,包括有用性㊁易用性和经济性等因素[41]㊂王玮对技术接受模型未来的发展方向以及对我国的现实指导意义进行了研究[42]㊂申亚楠等人运用技术接受模型分析了网络财务系统与用户行为之间的关系[43]㊂冯秀珍㊁马爱琴以技术接受模型为基础,构建了虚拟团队的信息沟通技术采纳模型[44]㊂其次,有的学者依据创新扩散理论,从扩散过程的角度研究电子商务技术扩散㊂赵晶㊁朱镇从电子商务流程的角度分析和论证影响电子商务实施的关键成功因素,构建了电子商务实施的关键成功因素图[45]㊂毕新华㊁余翠玲根据Kwon和Zmud的信息系统实施过程模型,构建了信息技术采纳过程模型㊂通过对东北地区76家企业的问卷调查和深度访谈,总结出了各种能力的机理要素[46]㊂此外,还有部分学者把创新扩散理论和信息技术相关理论结合起来研究电子商务技术扩散㊂刘枚莲,黎志成结合技术采纳模型和创新扩散理论,构建了电子商务环境下的消费者态度行为模型,并且进行了实证检验[47]㊂邓朝华等人在创新扩散理论和技术任务匹配理论基础上,提出了一个移动服务采纳行为的综合模型[48]㊂周缨㊁戴伟辉研究了如何推动行业平台的扩散,他们对中小企业行业平台扩散的影响因素进行了分析和归纳[49]㊂何析军㊁朱茂然㊁王洪伟以创新扩散理论与相关文献为依据构建了电子商务采纳与应用的关键影响因素模型,并利用技术-组织-环境研究框架,结合结构方程对模型进行了实证检验㊂结果发现:感知有用性㊁感知风险㊁企业产品信息内涵㊁高层管理者的支持以及习俗潮流压力与电子商务采纳与应用显著正相关,而感知易用性㊁对电子渠道的信任㊁系统集成性㊁企业信息化水平㊁合作伙伴的影响㊁竞争潮流压力以及企业价值链信息强度对电子商务技术采纳和应用没有显著相关性[50]㊂4 研究不足及未来展望总结国内外关于电子商务技术扩散的研究文献,可以得出如下总结:a.对于电子商务技术扩散及其影响因素的研究往往只关注企业间扩散阶段,而对于企业内部扩散阶段的研究文献较少㊂电子商务技术由于采纳成本较低㊁速度快㊁效率高等特点,因而在企业间的扩散速度很快,但在企业内部的扩散速度要慢很多,究竟是什么原因造成了企业内外部扩散速度的差异,在电子商务技术扩散的不同阶段影响因素的作用有何差别,是目前以及未来电子商务技术扩散研究领域需要重点解决的问题㊂b.对于电子商务技术扩散及其影响因素的模型构建较为简单㊁片面,不能够对电子商务技术扩散进行很好的解释㊂学者们建立的电子商务技术扩散及其影响因素模型有的是从技术层面进行分析的,还有部分学者从组织层面或者从环境层面进行分析㊂但是,很少有学者把三个层面的影响因素结合在一起,建立一个全面研究电子商务技术扩散影响因素的模型㊂c.对于B2B㊁B2C技术扩散及其影响因素的研究较多,而对于B2G技术扩散及其影响因素的研究很少㊂无论是国外还是国内,对于电子商务技术扩散及其影响因素的研究往往都忽略了政府间的扩散,但事实上随着电子商务技术的飞速发展,很多国家的政府㊃61㊃ 情 报 杂 志 第29卷已经在互联网上实现了组织结构和工作流程的优化重组,通过电子商务向社会提供优质和全方位的㊁规范而透明的管理和服务㊂因而针对政府间电子商务技术扩散及其影响因素的研究也是未来的重要研究方向㊂d.目前研究中国电子商务技术扩散及其影响因素的文章很少,而且大部分文章也只是进行了定性研究,缺乏数据支持,因而对于该领域的研究尚处于起步阶段㊂之前学者关于电子商务技术扩散及其影响因素的研究主要集中在发达国家,针对发达国家的研究成果能否适用于处于市场经济起步阶段的中国,还需要在实证中加以检验㊂参考文献[1] Davis F D.Perceived Usefulness,Perceived Ease of Use,and UserAcceptance of Information Technology[J].MIS Quarterly,1989, 13(3):319-339[2] Karahanna E,Straub D W,Chervany N rmation TechnologyAdoption Across Time:A Cross-Sectional Comparison of Pre-A⁃doption and Post-Adoption Beliefs[J].MIS Quarterly,1999,23(2):183-213[3] Rogers E M.Diffusion of Innovations[M].New York,NY:TheFree Press.1983:237-241[4] Moore G C,Benbasat I.Development of an Instrument to Measurethe Perceptions of Adopting an Information Technology Innovation [J].Information Systems Research,1991,2(3):192-222 [5] Wixom B H,Todd P A.A Theoretical Integration of User Satisfac⁃tion and Technology Acceptance[J].Information Systems Re⁃search,2005,16(1):85-102[6] Chau P Y K,Hu P rmation Technology Acceptance by Indi⁃vidual Professionals:A Model Comparison Approach[J].Decision Sciences,2001,32(4):699-719[7] Morris M G,Venkatesh V,Ackerman P L.Gender and AgeDifferences in Employee Decisions about New Technology:An Ex⁃tension to the Theory of Planned Behavior[J].IEEE Transactions on Engineering Management,2005,52(1):69-84 [8] Igbaria M,Zviran parison of End-User Computing Char⁃acteristics in the US,Israel and Taiwan[J].Information &Management,1996,30(1):1-13[9] Venkatesh V,Morris M G,Davis G B,et er Acceptance ofInformation Technology:Toward an Unified View[J].MIS Quar⁃terly,2003,27(3):425-478[10]Compeau.R,Higgins C A,Huff S L.Social Cognitive Theoryand Individual Reactions to Computer Technology:A Longitudinal Study[J].MIS Quarterly,1999,23(2):145-158 [11]Gallivan M J,Spitler V K,Koufaris M.Does Information Technol⁃ogy Training Really Matter?A Social Information Processing Anal⁃ysis of Coworkers'Influence on IT Usage in the Workplace[J].Journal of Management Information Systems,2005,22(1):153-192[12]Dishaw M.T,Strong D M.Extending the Technology AcceptanceModel with Task-Technology Fit Constructs[J].Information&Management,1999,36(1):9-21[13]Mathieson K.,Keil M.Beyond the Interface:Ease of Use andTask/Technology Fit[J].Information&Management,1998,34(4):221-230[14]Sabherwal R,Jeyaraj A,Chowa rmation System Success:Individual and Organizational Determinants[J].Management Sci⁃ence,2006,52(12):1849-1864[15]Nabeel Al-Qirim.The Adoption of E-Commerce Communicationsand Applications Technologies in Small Businesses in New Zealand [J].Electronic Commerce Research and Applications,2007,(6):462-473[16]Zhu K,Kraemer K L,Xu S.Electronic Business Adoption by Eu⁃ropean Firms:a Cross-Country Assessment of the Facilitators and Inhibitors[J].European Journal of Information Systems,2003,12(4):251-268[17]Andrew N K Chen,Sagnika Sen,Benjamin B M Shao.Strategiesfor Effective Web Services Adoption for Dynamic E-Businesses [J].Decision Support Systems,2006(42):789-809 [18]Weiyin Hong,Kevin Zhu.Migrating to Internet-Based E-Com⁃merce:Factors Affecting E-Commerce Adoption and Migration at the Firm Level[J].Information&Management,2006(43):204-221[19]Andrew White,Elizabeth Daniel,John Ward,et al.The Adoptionof Consortium B2B E-Marketplaces:An Exploratory Study[J].Journal of Strategic Information Systems,2007,(16):71-103 [20]Chong S,Pervan G.Factors Influencing the Extent of De⁃ploymem:of Electronic Commerce for Small and Medium-Sized Enterprises[J].Journal of Electronic Commerce in Organiza⁃tions,2007,5(1):1-29[21]K(Ram)Ramamurthy,Arun Sen,Atish P Sinha.An EmpiricalInvestigation of the Key Determinants of Data Warehouse Adoption [J].Decision Support Systems,2008,(44):817-841 [22]Onur Kerimoglu,Nuri Basoglu,Tugrul anizational A⁃doption of Information Technologies:Case of Enterprise Resource Planning Systems[J].Journal of High Technology Management Research,2008(19):21-35[23]Hsiu-Fen Lin,Szu-Mei Lin.Determinants of E-Business Diffu⁃sion:A Test of the Technology Diffusion Perspective[J].Techno⁃vation,2008(28):135-145[24]Massimo Magni,Ferdinando Pennarola.Intra-Organizational Rela⁃tionships and Technology Acceptance[J].International Journal of Information Management,2008(28):517-523[25]Chian-Son Yu,Yu-Hui Tao.Understanding Business-Level Inno⁃vation Technology Adoption[J].Technovation,2009,29(2):92-109[26]Elaine Youngberg,David Olsen,Karina Hauser.Determinants ofProfessionally Autonomous End User Acceptance in an Enterprise Resource Planning System Environment International[J].Journal of Information Management,2009(29):138-144 [27]Ka-Young Oh,Doug Cruickshank,Alistair R Anderson.The A⁃doption of E-Trade Innovations by Korean Small and Medium Sized Firms[J].Technovation,2009(29):110-121 [28]Thompson S H Teo,Sijie Lin,Kee-hung Lai.Adopters and non-㊃71㊃ 第8期 刘茂长,等:电子商务技术扩散的相关理论和影响因素研究综述Adopters of E-Procurement in Singapore:An Empirical Study [J].Omega,2009(37):972-987[29]Kowtha N R,Choon T M I.Determinants of Website Development:a Study of Electronic Commerce in Singapore[J].Information andManagement,2001,39(3):227-242[30]Jung-Yu Lai,Chun-Chieh Yang.Effects of Employees'PerceivedDepend Ability on Success of Enterprise Applications in E-busi⁃ness[J].Industrial Marketing Management,2009(38):263-274 [31]Sangjae Lee,Hyunchul Ahn.Fuzzy Cognitive Map Based on Struc⁃tural Equation Modeling for the Design of Controls in Business-to-consumer E-commerce web-based Systems[J].Expert Systems with Applications,2009(5):1-14[32]Hersi Ahmed,Tugrul Daim,Nuri rmation Technolo⁃gy Diffusion in Higher Education[J].Technology in Society,2007(29):469-482[33]Raymond L,Bergeron F,Blili S.The Assimilation of E-Businessin Manufacturing SMEs:Determinants and Effects on Growth and Internationalization[J].Electronic Markets,2005,15(2):106-118[34]Gwanhoo Lee,Weidong anizational Size and IT Innova⁃tion Adoption:A Meta-Analysis[J].Information&Management, 2006(43):975-985[35]Paulina Papastathopoulou,George J Avlonitis,Nikolaos G Panago⁃poulos.Intraorganizational Information and Communication Tech⁃nology Diffusion:Implications for Industrial Sellers and Buyers [J].Industrial Marketing Management,2007(36):322-336 [36]Heinz Hollenstein,Martin Woerter.Inter-and Intra-Firm Diffu⁃sion of Technology:The Example of E-Commerce.An Analysis Based on Swiss Firm-Level Data[J].Research Policy,2008(37):545-564[37]SejinHa,LeslieStoel.Consumer E-shopping Acceptance:Anteced⁃ents in a Technology Acceptance Model[J].Journal of BusinessResearch,2009(62):565-571[38]Weiyin Hong,Kevin Zhu.Migrating to Internet-Based E-Com⁃merce:Factors Affecting E-Commerce Adoption and Migration at the Firm Level[J].Information&Management,2006(43):204-221[39]高 平,刘文雯,徐博艺.基于TAM/TTF整合模型的企业实施ERP研究[J].系统工程理论与实践,2004(10):74-79 [40]陈文波,黄丽华.组织信息技术采纳的影响因素研究述评[J].软科学,2006,20(3):1-4[41]俞 科,彭久生.3G数据业务发展的策略建议 基于技术接受模型的分析[J].西安电子科技大学学报(社会科学版), 2007,17(5):39-44[42]王 玮.信息技术的采纳和使用研究[J].研究与发展管理,2007,19(3):48-55[43]申亚楠,甘利人,郭春明等.基于技术接受模型的网络财务系统持续开发[J].技术经济,2008,27(9):44-48 [44]冯秀珍,马爱琴.基于TAM的虚拟团队信息沟通技术采纳模型研究[J].科学学研究,2009,27(5):765-769 [45]赵 晶,朱 镇.企业电子商务战略实施关键成功因索的实证研究[J].清华大学学报(自然科学版),2006,46(S1):914-922[46]毕新华,余翠玲.信息技术吸纳能力及其过程模型研究[J].科学学与科学技术管理,2006(12):42-46[47]刘枚莲,黎志成.面向电子商务的消费者行为影响因素的实证研究[J].管理评论,2006,18(7):32-38[48]邓朝华,鲁耀斌,汪 曼.基于IDT/TTF整合模型的企业移动服务采纳实证研究[J].南开管理评论,2008,11(3):104-110 [49]周 缨,戴伟辉.中小企业对行业平台的接受与扩散模型[J].科技进步与对策,2008,25(5):46-49[50]何析军,朱茂然,王洪伟.企业电子商务采纳与应用关键影响因素实证研究[J].计算机工程与应用,2009,45(2):191-196(责编:刘武英)㊃81㊃ 情 报 杂 志 第29卷。

《高压欠膨胀氢气泄漏与扩散模型及试验研究》摘要:本文旨在研究高压欠膨胀氢气泄漏与扩散模型,并通过试验对模型进行验证。

通过对泄漏过程中的关键因素进行分析,建立了合理的泄漏扩散模型,为氢气安全储存和运输提供了理论依据。

本文首先概述了研究背景与意义,接着详细描述了模型的建立与试验设计,最后对试验结果进行了分析并得出结论。

一、引言随着氢能技术的不断发展,氢气作为清洁能源的应用日益广泛。

然而,高压欠膨胀氢气泄漏事故的频繁发生,给人们的生命财产安全带来了严重威胁。

因此,研究高压欠膨胀氢气泄漏与扩散模型,对于预防和控制氢气泄漏事故具有重要意义。

二、文献综述近年来,国内外学者对氢气泄漏与扩散进行了大量研究。

从早期的经验模型到现在的物理模型,研究者们从不同角度对氢气泄漏扩散过程进行了分析。

但现有研究多集中在稳态或近稳态条件下,对高压欠膨胀条件下氢气泄漏的研究相对较少。

因此,本研究旨在填补这一研究空白。

三、模型建立1. 假设与前提本研究假设氢气泄漏过程符合一定的物理规律,且环境条件保持稳定。

在此基础上,建立了一个描述高压欠膨胀氢气泄漏与扩散的物理模型。

2. 模型描述模型主要考虑了氢气泄漏的速度、压力、温度等关键因素。

通过引入欠膨胀系数,描述了高压环境下氢气泄漏的特性。

同时,结合流体动力学原理,建立了氢气扩散的数学模型。

四、试验设计1. 试验装置为了验证模型的准确性,设计了一套高压氢气泄漏与扩散试验装置。

该装置包括高压氢气储存容器、泄漏口、环境模拟室等部分。

2. 试验方法试验过程中,通过改变氢气压力、温度等参数,观察并记录氢气泄漏的速度和扩散情况。

同时,利用图像处理技术对扩散过程进行定量分析。

3. 数据处理与分析试验数据经过整理后,运用统计软件进行处理和分析。

通过对比模型预测值与实际观测值,评估模型的准确性。

五、试验结果与分析1. 泄漏速度与压力关系试验结果表明,氢气泄漏速度与压力呈正比关系。

在高压欠膨胀条件下,泄漏速度明显加快。

基于潜在市场变化的动态产品扩散模型综述Bass在1969年首次提出创新扩散模型,之后国内外研究者们对基本创新模型一些假设条件进行放宽,构建一系列基本扩散模型的柔化模型。

本文对潜在市场变化延伸出来的动态扩散模型进行系统综述。

关键词:扩散模型潜在市场产品扩散和所有数学模型一样,Bass模型也是建立在一系列重要假设前提下对技术创新扩散的抽象描述。

其中一些明显或隐含的假设条件极大地影响其应用价值。

为了克服Bass模型的缺点,在20世纪70年代以来近40年间,众多学者在放松Bass模型的诸多假设方面作了不懈的努力,产生了一系列Bass模型的扩展形式(统称为Bass模型簇或者柔性扩散模型),其中包括潜在市场随时间改变的动态扩散模型,即认为市场潜力是随着时间改变的,并受一些外生变量和内生变量的影响,如社会系统人口总数、经济条件、市场中个体特征改变、技术改变、政府措施等,Mahajan等人把潜在市场看作是一个影响变量的函数,根据这个研究思路,构建了基本扩散模型的扩展模型。

基本扩散模型1969年,Bass在对11个耐用品市场扩散研究的基础上,在设定一系列假设的前题下,又假设新产品的潜在采用者会受到两种传播方式的影响,提出了一个综合外部影响(mass media)和内部影响(word of mouth)的Bass模型。

在Bass模型基础上,Mahajan和Schoeman构建了考虑时间因素的扩散模型:P(t)=在t时刻社会系统中的人数。

(t)=潜在采用者的人数或者在社会系统中t时刻最大采用人数。

N(t)=t时刻总的采用者人数。

n(t)=t时候采用者人数,不是总人数。

然后,假设潜在采用者数是固定的,创新单个采用的基本扩散模型描述为:dN(t)/dt=g(t)(-N(t))(1)N(t=t0)=N0在式(1)中,(-N(t))代表在t时刻还存在的潜在采用者,g(t)是有扩散因素造成的扩散系数,dN(t)/dt是任何时刻t保留潜在采用者和扩散系数的乘积。

西方技术创新理论发展综述摘要: 技术创新是公司获取竞争优势旳最重要来源, 技术创新管理是近年来发展迅速、综合性强旳新兴学科。

自从熊彼特第一种系统完整地描述创新理论以来, 国外技术创新研究已经历了半个多世纪。

目前, 西方技术创新理论旳研究和发展已形成了四大理论学派: 新古典学派、新熊彼特学派、制度创新学派和国家创新系统学派。

论述了技术创新理论旳产生, 并综述了目前西方技术创新理论发展旳这四大理论流派。

核心词: 技术创新; 创新理论一、技术创新理论旳提出技术创新理论旳初次由熊彼特(Joseph ASchumpeter)旳《经济发展理论》系统旳提出, “创新”就是“一种新旳生产函数旳建立, 即实现生产要素和生产条件旳一种从未有过旳新结合, 并将其引入生产体系。

创新一般涉及5 个方面旳内容 : (1)制造新旳产品: 制造出尚未为消费者所知晓旳新产品; (2)采用新旳生产措施 : 采用在该产业部门事实上尚未知晓旳生产措施;(3)开辟新旳市场 : 开辟国家和那些特定旳产业部门尚未进入过旳市场;(4)获得新旳供应商 : 获得原材料或半成品旳新旳供应来源;(5)形成新旳组织形式 : 发明或者打破原有垄断旳新组织形式。

创新并不仅仅是某项单纯旳技术或工艺发明, 而是一种不断运转旳机制, 只有引入生产实际中旳发现与发明, 并对原有生产体系产生震荡效应, 才是创新。

二、技术创新理论旳发展由于西方经济学家觉得熊彼特旳学说具有社会主义倾向, 同步受到同步期旳“凯恩斯革命”旳理论影响, 在相称长旳时期中, 创新经济学理论始终受到西方国家旳冷遇, 未能引起理论界旳关注。

20 世纪50 年代后来, 以微电子技术为核心旳世界新一轮科技革命旳兴起, 许多国家旳经济浮现了长达近 20 年旳高速增长“黄金期”, 这一现象已不能用老式经济学理论中资本、劳动力等要素简朴地加以解释。

由此, 西方经济学理论界重新对熊彼特旳创新经济学理论进行结识, 开始对技术进步与经济增长旳关系产生了爱好, 从而使技术创新理论得以发展。

2009年第2期 科技管理研究ScienceandTechnologyManagementResearch 2009No.2

收稿日期:2008-05-29,修回日期:2008-08-27基金项目:中山大学“985工程二期”“区域经济协调发展与产业结构”专项基金资助

文章编号:1000-7695(2009)02-0017-03创新扩散模型及修正综述

钱锡红1,徐万里2(1.中山大学岭南学院,广东广州 510275;2.中山大学管理学院,广东广州 510275)

摘要:在创新定义及创新分类的基础上,介绍影响较大的三个创新扩散模型,其中包括用来估计创新和模仿速率的Bass模型、空间自相关模型和创新扩散网络模型,并针对模型在实践应用中存在的缺陷,应用社会测量研究方法和事件历史分析方法对创新扩散模型加以修正。关键词:创新扩散;网络模型;空间自相关中图分类号:F224 文献标识码:A

1 创新及创新的分类创新是一个非常复杂的概念,它通常被定义为一个过程,即新奇的想法、事物、惯例被创造、发展或再发明的过程(Aiken和Hage,1971;Kimberly和Evanisko,1981;Rogers,1995;Walker等,2002)。然而,创新不能仅停留在想法的层面上,为了将某一新的想法转化为创新,还需要落实或切实使用这一想法(Damanpour和Evan,1984;Boyne等,2005)。已有的文献一般将创新归为三类:产品创新、过程创新和辅助创新。产品创新被定义为新产品或服务,产品创新在操作层上发生,并影响组织的技术系统,且包括产品(有形的)或服务(无形的且生产与消费同时发生)的采用(Kim-berly和Evanisko,1981;Damanpour和Evan,1984;Normann,1991)。过程创新影响管理和组织,它们改变组织成员间的关系,影响规则、角色、规程、结构、组织成员间及环境与组织成员间的交流。因此,过程创新不会直接为用户生产产品或提供服务,而是间接地影响产品和服务的引入(Damanpour等,1989;Damanpour和Gopalakrishnan,2001)。辅助创新是“组织———环境边界的创新”(Damanpour,1987)。在Daman-pour的研究中,这种创新因其依赖于其它组织和参与者而区别于过程和产品创新,即成功地采用辅助创新依赖于组织外不受组织控制的因素。创新扩散理论是用来解释新想法、新实践如何在组织内和组织间进行传播的理论,该理论根植于人类学、经济学、地理学、社会学、市场学以及其它学科(Hägerstrand,1967;Robertson,1971;Brown,1981;Rogers,2003),并在某些方法上借鉴了流行病学的有关知识(如:Bailey,1975;Morris,1993)。Ryan和Gross(1943)的开创性研究为扩散范式的构建打下了基础,Valente和Rogers(1995)的研究表明,社会因素而不是经济因素对于采纳(adoption)起到了重要的作用。20世纪50年代和60年代早期成百上千的扩散研究更细地考察了一系列的背景之下扩散的过程(Rogers,2003)。近来更复杂的网络模型和技术的应用为扩散研究重新注入了活力,使我们可以更精确地研究扩散的过程。本文以下部分将介绍创新扩散的三个经典模型和相关的经验研究2 创新扩散模型介绍本节回顾网络扩散模型的发展,并指出这些模型的进步之处。首先介绍从宏观层面来估计创新和模仿速率的Bass(1969)模型及其改进;然后介绍有关空间自相关(SpatialAutocorrelation)的方法,该方法是用来估计相邻节点采用创新的程度,空间自相关导致了网络的自相关模型;最后本节讨论网络自相关的事件历史分析方法。2.1 Bass模型及其改进关于扩散研究的一个共同发现是扩散的累计满足由简单的单一参数的logistic函数近似的增长形式,由下式刻画:

yt=b0+11+e-b1t

式中,y是采用者的比例,b0是y的截距,t是时间,b1

是待估计的比率参数。这一简单的模型可以用来比较不同创

新的增长速率,但其适用性受到很大的局限。随后Bass(1969)和其它许多学者(如Hamblin,Jacobsen和Miller,1973;Mahajan和Peterson,1985;Valente,1993)对以上模型进行了重要改良,即构造一个两参数模型:yt=b0+(b1-b0)Yt-1-b1(Yt-1)2式中,y是采用者的比例,b0是创新的比率参数,b1是模仿的比率参数(刻画由于之前的采用者而采用的程度)。Bass模型加入了每个时点采用者的比例,因此对于由于人际网络说服而导致的增长可以给出更好的估计。该两参数模型可以用来预测扩散的期望水平(Mahajan和Peterson,1985),估计扩散的比率是由b0(外部影响或创新)引起还是由b1

(内部影响或人际说服)引起(Bass,1969;Hamblin等,

1973;Valente,1993)。但对于这些估计值的解释高度依赖于测量扩散的时间标度。通过比较组间和(或)群体间的比率,这些比率参数的估计值可以用来研究与宏观层面扩散相联系的因素。例如,为了研究与不同国家行为传播相联系的因素,可以对不同国家的参数估计进行比较。然而,基于宏观层次的模型也是最不精确的,因为它假设完全的社会融合,每一个人都与其它的任何一个人交互作用(Granovetter,1978;VandenBulte和Lillien,1997)。这些宏观模型对于彼此之间有联系的个人是否具有相同的行为并不进行测量。此外,地理学家对于创新是否在相邻的区域传播也给予了极大的关注。2.2 空间自相关模型空间模型不仅仅估计扩散比率,还测量人工制品、疾病、种植惯例和其它的行为如何在相邻区域进行传播钱锡红等:创新扩散模型及修正综述(Hägerstrand,1967;Cliff和Ord,1981;Griffth等,1999)。由于相邻的数据容易获得并且相当明确,因此该模型提供了一个基于距离的网络联系。Moran'sI(1956)是一个早期用来测度空间联系和地理采用聚集度(geographicclusteringofa-doption)的模型,公式如下:I=N∑Ni∑NjDij(yi-y-)(yj-y-)S∑Ni(yi-y-)2式中,N指样本规模,D是一个距离矩阵(作为关系,proximities),y指采用,S是距离矩阵中各距离之和。Moran'sI测量彼此相联系的各节点与网络平均行为偏离的程度(相似或相异)。当相联系的节点(D中正的元素)与平均分数为正的相异或为负的相异时,Moran'sI就高。Moran'sI在统计上的显著性可以用两种方法来计算:置换法或解析法。Moran'sI的方差估计也可用来进行显著性检验。Moran'sI非常有用,它已经得到了相当大的扩展(Nyblom,Borgatti,Ro-slakka和Salo,2003),然而这个方法经常假设地理上的相邻等同于交流和影响,但这是不切实际的。空间自相关方法是测量网络自相关的一种有用方法,当y既被视为自变量也被视为因变量时,回归模型存在着固有的偏差。Erbing和Young(1979)针对测度网络效应和使用网络自相关方法发表了一篇有影响力的论文。Dow(1986)证实了网络自相关对估计误差的影响,Doriean,Teuter和Wang(1984)发现点估计和它们的标准差中存在着很大的偏差。事实上,网络自相关方法如何运用于创新扩散仍然十分不明朗,因为空间自相关是在宏观层面测量扩散,而没有证实特定的个人是否因为他们的网络位置更可能或更不可能采用某种行为。更进一步说,空间自相关没有证实网络结构是如何影响扩散的,为了解决这一问题,以下介绍网络模型方法。2.3 创新扩散网络模型Valente等人(1997)对志愿者组织中的女性进行的研究展示了两种网络模型。他们认为,网络影响可以用暴露(ex-posure)或蔓延(contagion)模型来刻画,个体的采用可能性随着在他(或她)的个人网络中的采用者比例的上升而增大。个人网络暴露是影响扩散的一个维度,它是指每个人的网络中采用者的比例或数目。个人网络暴露由下式给出:Ei=∑ωijyj∑ωi式中,ω是社会网络的权重矩阵,y是采用向量。对于一个报告有四个联系的个体,其中有两位已经采用的人,那么该个体的网络暴露(Ei)是指那些已采用的联系占该个体总的联系的比例,即该个体的个人网络暴露为50%。当网络暴露由直接联系测量时,它刻画了由信息公开传播、说服或直接压力等方式传播的社会影响。作为选择,暴露可以通过变换社会网络(W)来计算,以反映其它社会影响过程。由这种网络计算得到的暴露刻画了通过与网络中相同个体的社会比较或竞争而传播的社会影响(Burt,1987)。暴露也可以借助网络的特性进行加权处理,例如,利用中心性(Central-ity)来反映意见领袖的社会影响。除了网络暴露对扩散的影响外,影响扩散的第二个维度是基于社会距离赋予给每一种社会影响过程的权重。社会影响过程有三种,分别可以由三种不同的网络权重矩阵(关系的,位置的,中心的)加以模型化。例如,在关系影响模型(relationalinfluencemodels)中,对于联系、联系的联系、甚至联系的联系的联系都可以赋予不同的权重;而在位置等价模型(positionalequivalencemodels)中,不同的权重可以被分配给彼此之间类同程度不同的联系(Valente,1995)。还有一个潜在的扩散网络研究方法是,通过比较不同的网络权重机制,可以对不同的社会影响过程建模和比较不同的社会影响过程。Valente等人(1997)对两种网络(网络I、网络II)的扩散模拟证实了网络暴露和网络结构对扩散的影响。他们还比较了这个网络中的扩散与模拟出的相同规模、相同密度但联系为随机的网络中的扩散。注意到,在这个模拟中,网络结构被随机化处理以证实它对扩散的影响,而在空间自相关模型中,“采用”被随机化处理用来计算统计显著性。这些扩散模型的有效性取决于网络暴露是否影响采用。为此,学者们展开了大量的经验研究来测量社会网络暴露与“采用”的关联程度。

3 基于应用的模型修正尽管许多学者假设采用与网络暴露之间存在联系,但很少有研究从社会关系网络角度来追溯创新之源以从经验上证实这一假说,导致这一现象的原因之一是在整个网络中扩散发生的较长时间段内收集数据相当困难,由此导致大部分的研究都依赖于回溯的(retrospective)数据,而这些数据会引入一些偏差(Coughenour,1965;Nischan等,1993)。因为收集完整的网络数据非常困难,大多数的经验研究都各自为阵(egocentric)(Marsen,1987,1990),只是基于应答者行为以及他们的网络同伴行为的报告,而他们的同伴之间不一定相互联系或都被访问。社会影响通常基于应答者对他们同伴行为、同伴影响的感知所作的报告(Valente和Saba,1998,2001;Valente和Vlahov,2001)。社会测量研究方法试图从被研究的一个有限社区内的每一个位成员那收集信息(主要在学校、机构和小的社区进行),并记录采用的时间(Coleman等,1966;Becker,1970;Rogers和Kincaid,1981;Wasserman和Faust,1994;Scott,2000)。该方法对于理解一项创新如何在一个社区中流动以及某些网络结构变量如何影响扩散过程很有帮助。近来大量的扩散网络研究都是截面的,并且在很多情况下,仅回顾一个时间点。大体上,这些统计分析可用以下模型概括: