慢性乙型肝炎联合抗病毒治疗专家共识

- 格式:pdf

- 大小:785.08 KB

- 文档页数:8

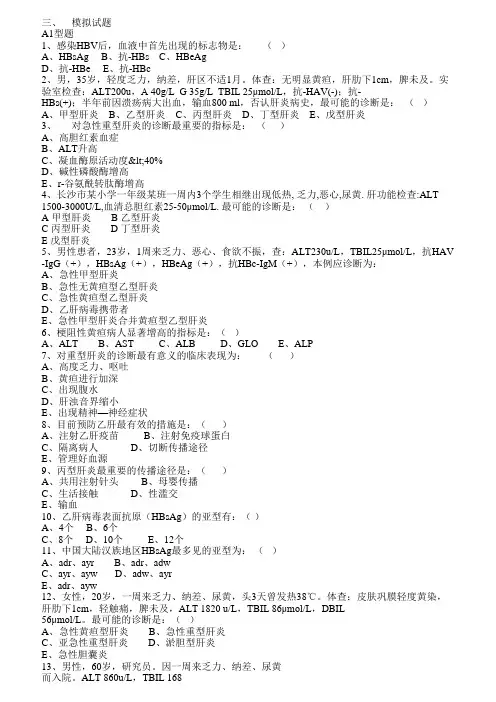

三、模拟试题A1型题1、感染HBV后,血液中首先出现的标志物是:()A、HBsAgB、抗-HBsC、HBeAgD、抗-HBeE、抗-HBc2、男,35岁,轻度乏力,纳差,肝区不适1月。

体查:无明显黄疸,肝肋下1cm,脾未及。

实验室检查:ALT200u,A 40g/L G 35g/L TBIL 25μmol/L,抗-HAV(-);抗-HBs(+);半年前因溃疡病大出血,输血800 ml,否认肝炎病史,最可能的诊断是:()A、甲型肝炎B、乙型肝炎C、丙型肝炎D、丁型肝炎E、戊型肝炎3、对急性重型肝炎的诊断最重要的指标是:()A、高胆红素血症B、ALT升高C、凝血酶原活动度<40%D、碱性磷酸酶增高E、r-谷氨酰转肽酶增高4、长沙市某小学一年级某班一周内3个学生相继出现低热, 乏力,恶心,尿黄. 肝功能检查:ALT 1500-3000U/L,血清总胆红素25-50μmol/L. 最可能的诊断是:()A 甲型肝炎B 乙型肝炎C 丙型肝炎D 丁型肝炎E 戊型肝炎5、男性患者,23岁,1周来乏力、恶心、食欲不振,查:ALT230u/L,TBIL25μmol/L,抗HAV -IgG(+),HBsAg(+),HBeAg(+),抗HBc-IgM(+),本例应诊断为:A、急性甲型肝炎B、急性无黄疸型乙型肝炎C、急性黄疸型乙型肝炎D、乙肝病毒携带者E、急性甲型肝炎合并黄疸型乙型肝炎6、梗阻性黄疸病人显著增高的指标是:()A、ALTB、ASTC、ALBD、GLOE、ALP7、对重型肝炎的诊断最有意义的临床表现为:()A、高度乏力、呕吐B、黄疸进行加深C、出现腹水D、肝浊音界缩小E、出现精神—神经症状8、目前预防乙肝最有效的措施是:()A、注射乙肝疫苗B、注射免疫球蛋白C、隔离病人D、切断传播途径E、管理好血源9、丙型肝炎最重要的传播途径是:()A、共用注射针头B、母婴传播C、生活接触D、性滥交E、输血10、乙肝病毒表面抗原(HBsAg)的亚型有:()A、4个B、6个C、8个D、10个E、12个11、中国大陆汉族地区HBsAg最多见的亚型为:()A、adr、ayrB、adr、adwC、ayr、aywD、adw、ayrE、adr、ayw12、女性,20岁,一周来乏力、纳差、尿黄,头3天曾发热38℃。

2022年《扩大慢性乙型肝炎抗病毒治疗的专家意见》解读孙亚朦;贾继东;尤红

【期刊名称】《中国临床医生杂志》

【年(卷),期】2022(50)10

【摘要】中华医学会肝病学分会和中华医学会感染病学分会于2019年制订了《慢性乙型肝炎防治指南》(以下简称2019年版指南)。

近年来,随着更多临床研究证据的出现、扩大抗病毒治疗的必要性和临床需求增加,中华医学会肝病学分会于2022年发布了《扩大慢性乙型肝炎抗病毒治疗的专家意见》(以下简称扩大版指南)。

【总页数】3页(P1144-1146)

【作者】孙亚朦;贾继东;尤红

【作者单位】首都医科大学附属北京友谊医院肝病中心

【正文语种】中文

【中图分类】R512.62

【相关文献】

1.《2015年世界卫生组织慢性乙型肝炎病毒感染预防、关怀和治疗指南》解读:慢性乙型肝炎的抗病毒治疗策略比较

2.慢性乙型肝炎抗病毒治疗相关问题--《慢性乙型肝炎防治指南》部分解读

3.2015年中国慢性乙型肝炎防治指南--特殊人群抗病毒治疗推荐意见解读

4.2015年版《慢性乙型肝炎防治指南》--慢性乙型肝炎抗病毒治疗指南解读

5.扩大慢性乙型肝炎抗病毒治疗应重视ALT正常、年龄≤30岁的HBeAg阴性慢性HBV感染者

因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

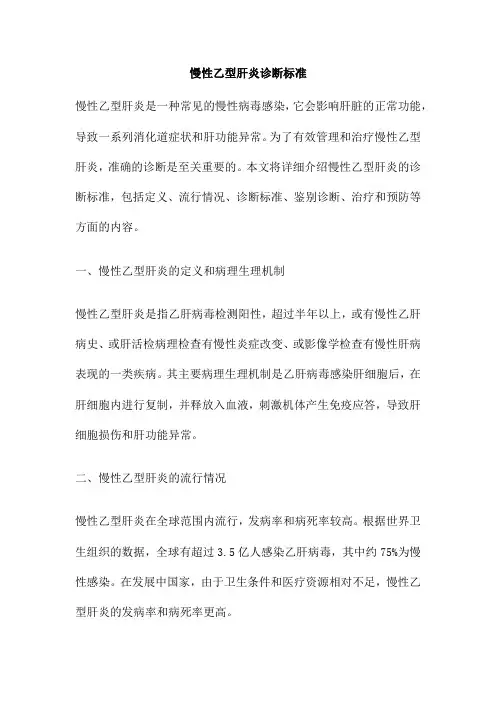

慢性乙型肝炎诊断标准慢性乙型肝炎是一种常见的慢性病毒感染,它会影响肝脏的正常功能,导致一系列消化道症状和肝功能异常。

为了有效管理和治疗慢性乙型肝炎,准确的诊断是至关重要的。

本文将详细介绍慢性乙型肝炎的诊断标准,包括定义、流行情况、诊断标准、鉴别诊断、治疗和预防等方面的内容。

一、慢性乙型肝炎的定义和病理生理机制慢性乙型肝炎是指乙肝病毒检测阳性,超过半年以上,或有慢性乙肝病史、或肝活检病理检查有慢性炎症改变、或影像学检查有慢性肝病表现的一类疾病。

其主要病理生理机制是乙肝病毒感染肝细胞后,在肝细胞内进行复制,并释放入血液,刺激机体产生免疫应答,导致肝细胞损伤和肝功能异常。

二、慢性乙型肝炎的流行情况慢性乙型肝炎在全球范围内流行,发病率和病死率较高。

根据世界卫生组织的数据,全球有超过3.5亿人感染乙肝病毒,其中约75%为慢性感染。

在发展中国家,由于卫生条件和医疗资源相对不足,慢性乙型肝炎的发病率和病死率更高。

三、慢性乙型肝炎的诊断标准1、流行病史:患者在过去半年的时间内,乙肝表面抗原(HBsAg)或乙肝病毒脱氧核糖核酸(HBV DNA)持续阳性。

2、临床特点:患者有乏力、食欲减退、厌油腻、肝区疼痛等肝功能受损的表现。

3、实验室检查:血清谷丙转氨酶(ALT)或谷草转氨酶(AST)升高,血清总胆红素(TBIL)或直接胆红素(DBIL)升高,白蛋白(ALB)降低,球蛋白(GLB)升高,白蛋白/球蛋白比值(A/G)降低或倒置。

四、慢性乙型肝炎的鉴别诊断慢性乙型肝炎需要与以下疾病进行鉴别诊断:1、酒精性肝病:长期大量饮酒导致的肝损伤,临床上表现为酒精性肝炎、酒精性肝硬化等。

鉴别要点是饮酒史和戒酒后病情的变化。

2、非酒精性脂肪肝:由于脂肪代谢紊乱导致的肝细胞脂肪变性,鉴别要点是除外饮酒和其他致病因素。

五、慢性乙型肝炎的治疗和预防1、抗病毒治疗:目的是抑制乙肝病毒的复制,减少病毒对肝细胞的损伤,改善肝功能。

常用的抗病毒药物包括干扰素和核苷类似物。

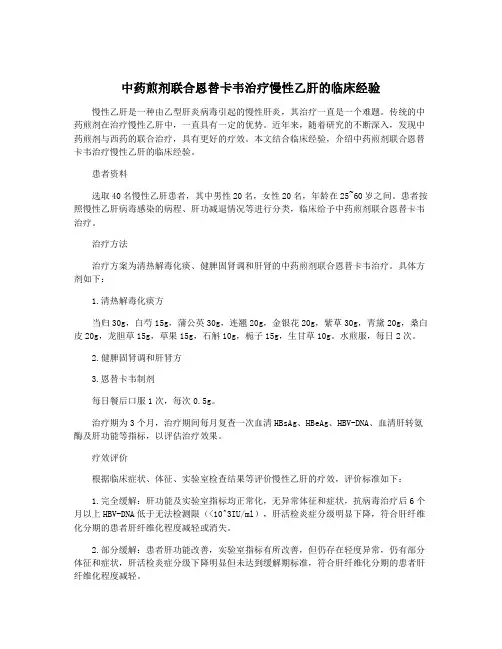

中药煎剂联合恩替卡韦治疗慢性乙肝的临床经验慢性乙肝是一种由乙型肝炎病毒引起的慢性肝炎,其治疗一直是一个难题。

传统的中药煎剂在治疗慢性乙肝中,一直具有一定的优势。

近年来,随着研究的不断深入,发现中药煎剂与西药的联合治疗,具有更好的疗效。

本文结合临床经验,介绍中药煎剂联合恩替卡韦治疗慢性乙肝的临床经验。

患者资料选取40名慢性乙肝患者,其中男性20名,女性20名,年龄在25~60岁之间。

患者按照慢性乙肝病毒感染的病程、肝功减退情况等进行分类,临床给予中药煎剂联合恩替卡韦治疗。

治疗方法治疗方案为清热解毒化痰、健脾固肾调和肝肾的中药煎剂联合恩替卡韦治疗。

具体方剂如下:1.清热解毒化痰方当归30g,白芍15g,蒲公英30g,连翘20g,金银花20g,紫草30g,青黛20g,桑白皮20g,龙胆草15g,草果15g,石斛10g,栀子15g,生甘草10g。

水煎服,每日2次。

2.健脾固肾调和肝肾方3.恩替卡韦制剂每日餐后口服1次,每次0.5g。

治疗期为3个月,治疗期间每月复查一次血清HBsAg、HBeAg、HBV-DNA、血清肝转氨酶及肝功能等指标,以评估治疗效果。

疗效评价根据临床症状、体征、实验室检查结果等评价慢性乙肝的疗效,评价标准如下:1.完全缓解:肝功能及实验室指标均正常化,无异常体征和症状,抗病毒治疗后6个月以上HBV-DNA低于无法检测限(<10^3IU/ml),肝活检炎症分级明显下降,符合肝纤维化分期的患者肝纤维化程度减轻或消失。

2.部分缓解:患者肝功能改善,实验室指标有所改善,但仍存在轻度异常,仍有部分体征和症状,肝活检炎症分级下降明显但未达到缓解期标准,符合肝纤维化分期的患者肝纤维化程度减轻。

结果40名慢性乙肝患者治疗后,完全缓解13例,部分缓解25例,无变化2例,恶化0例。

治疗后HBV-DNA检测结果为:阴性24例,阳性16例。

治疗后临床症状、体征、实验室检查等指标均有所改善,无明显不良反应出现。

2024年慢性乙型肝炎防治全文指南一、前言慢性乙型肝炎(CHB)是我国常见的传染病之一,严重危害人民群众的身体健康。

为了提高我国慢性乙型肝炎的防治水平,减少疾病负担,依据《传染病防治法》和《慢性乙型肝炎防治指南(2015年版)》,结合国内外最新研究进展,制定本指南。

本指南适用于从事慢性乙型肝炎防治工作的医务人员和患者,旨在为临床诊断、治疗和预防慢性乙型肝炎提供科学依据。

二、慢性乙型肝炎的病原学乙型肝炎病毒(HBV)属于嗜肝DNA病毒科,基因组长约3.2kb,具有高度变异性。

HBV感染是全球性的公共卫生问题,据估计全球约有2.5亿人感染HBV,其中约7000万人患慢性乙型肝炎。

HBV感染可导致慢性肝炎、肝硬化、原发性肝癌等严重疾病。

三、慢性乙型肝炎的诊断3.1 临床表现慢性乙型肝炎患者可表现为乏力、食欲不振、恶心、呕吐、肝区疼痛等症状,部分患者可出现黄疸、腹水、肝脾肿大等。

3.2 实验室检查(1)血清学检查:HBsAg、HBsAb、HBeAg、HBeAb、HBcAb等。

(2)病毒学检查:HBV DNA载量、HBV DNA耐药检测等。

(3)肝功能检查:ALT、AST、ALP、总胆红素、白蛋白、球蛋白等。

(4)肝脏影像学检查:超声、CT、MRI等。

(5)肝组织学检查:病理活检。

3.3 诊断标准依据《慢性乙型肝炎防治指南(2015年版)》,慢性乙型肝炎的诊断标准如下:(1)HBsAg阳性持续超过6个月。

(2)HBV DNA载量≥10^5 IU/ml。

(3)肝功能异常,如ALT、AST升高,或肝组织学检查证实有慢性肝炎表现。

四、慢性乙型肝炎的治疗4.1 治疗原则(1)抗病毒治疗:抑制HBV DNA复制,降低病毒载量。

(2)免疫调节治疗:调节机体免疫功能,改善肝脏炎症。

(3)保肝治疗:保护肝细胞,促进肝功能恢复。

(4)抗纤维化治疗:延缓或逆转肝纤维化进程。

(5)肝移植治疗:对于终末期肝病患者,可考虑肝移植治疗。

最新:异基因造血干细胞移植后防治乙型肝炎病毒再激活中国专家共识(2023年版)异基因造血干细胞移植(a11o-HSCT)是治疗血液系统恶性疾病的主要方法,a11o-HSCT数量在全球范围内逐年增长。

中国是乙型肝炎病毒(HBV)的中度流行地区,流行病学数据显示,我国一般人群的乙型肝炎表面抗原(HBsAg)携带率为5%~6%。

2017年至2023年,乙型肝炎在我国的年发病率为1%左右。

HBsAg阳性或既往感染HBV的患者在接受强免疫抑制治疗、化疗、单克隆抗体靶向治疗(尤其是抗CD20单克隆抗体)时存在HBV再激活的风险。

而接受a11o-HSCT治疗的血液病患者HBV再激活发生风险较其他患者更高。

目前国内仍缺乏a11o-HSCT后防治HBV再激活的规范化临床共识或标准。

为此,中华医学会血液学分会干细胞应用学组组织有关专家进行了讨论,在回顾大量国内外文献的基础上,结合中国的实际情况,就血液病患者a11。

-HSCT后防治HBV再激活达成共识,旨在为血液科、造血干细胞移植亚专科及相关医师提供临床指导。

一.定义和流行病学慢性HBV感染:HBsAg(或)HBV-DNA阳性6个月以上。

既往HBV感染:HBSAg阴性且乙型肝炎核心抗体(HBcAb)阳性。

隐匿性HBV感染(OBI):肝脏/外周血中存在HBV-DNA而HBsAg阴性。

根据HBsAb/HBcAb的状况可分为血清阳性OB1(HBSAb/HBcAb阳性)和血清阴性OBI(所有血清学指标均阴性)。

HBV再激活:慢性HBV感染或既往HBV感染患者在a11o-HSCT后出现HBV再次复制,HBV-DNA水平与基线相比显著上升或HBsAg由阴性转为阳性。

HBV再激活的风险依据患者的HBV血清学状况而不同。

HBsAg阳性患者接受a11o-HSCT具有较高的HBV再激活风险。

在未接受预防性抗病毒治疗的HBsAg阳性患者中,移植后HBV再激活的发生率高达45%~81%°在未接受预防性抗病毒治疗的既往HBV感染患者中,移植后HBV再激活的发生率为4.3%~40.8%.HBV还可通过HBsAg阳性供者的造血干细胞传输给a11o-HScT受者。

双环醇片联合恩替卡韦治疗慢性乙型肝炎的效果摘要:对慢性乙型肝炎感染,病毒复制指标持续阳性者,抗病毒治疗是一项重要措施。

目前抗病毒药物,效果都不十分满意。

应用后可暂时抑制乙型肝炎复制,停药后这种抑制作用消失,使原被抑制的指标又回复到原水平。

有些药物作用较慢,需较长时间才能看到效果。

故近年治疗慢性乙型肝炎倾向于联合用药,以提高疗效。

本文针对慢性乙型肝炎的治疗目标及治疗方法,对双环醇片联合恩替卡韦治疗慢性乙型肝炎的效果进行综述,旨在使患者获得康复。

关键词:慢性乙型肝炎;抗病毒药物;双环醇片;恩替卡韦;研究进展;综述前言慢性乙肝是因为患者患上乙肝疾病后,没有及时进行治疗,经过长时间演变成慢性乙肝。

大多数慢性乙肝患者的治疗效果都不是很理想,再加上治疗时间漫长,使患者的身心严重受到伤害。

慢性乙肝主要是因为免疫系统的缺陷,而导致大量病毒侵入,复制,最终发展为慢性病。

在现有的抗病毒药物治疗下,抑制乙肝病毒复制,阻断肝脏炎症病变的进展,维持肝功能的长期稳定,减少或阻止肝纤维化或肝硬化、甚至肝癌发生的目标是可以达到的。

只要坚持长期治疗,已经有不少肝硬化患者的肝硬化减轻甚至消失了。

如果用药得当,特别是经过长效干扰素治疗或核苷类药物的长期治疗,患者达到乙肝表面抗原转阴、乙肝DNA转阴、肝功能正常的理想疗效也不是完全不可能。

因此本文对双环醇片联合恩替卡韦治疗慢性乙型肝炎的效果做出如下综述:1.慢性乙型肝炎的治疗目标及治疗方法目前治疗乙肝尚无根治性的药物。

现在临床上对于乙肝,比较满意的目标就是让乙肝病毒得到控制。

通过长期的吃药,长期的治疗,让体内的乙肝病毒达到检测不到的水平。

慢性乙型肝炎的治疗包括抗病毒治疗、抗炎保肝治疗及抗纤维化治疗。

其中抗病毒是最基本和最重要的治疗。

关于慢性乙型肝炎治疗指南中[1],对该疾病的总体目标为:最大限度的长期抑制乙肝病毒,减轻肝细胞严重坏死及肝纤维化,延缓和减少肝脏失代偿、肝硬化、肝癌及其并发症的发生,从而改善生活质量和延长存活时间。

慢性乙型肝炎联合抗病毒治疗专家共识慢性乙型肝炎联合抗病毒治疗专家委员会干扰素α(I F N-α)、核苷(酸)类似物(NUC)抗病毒单药治疗是目前慢性乙型肝炎(chronic hepatitis B,CHB)的主要治疗策略,且CHB患者远期预后经抗病毒治疗后获得了显著改善[1-3]。

然而单药治疗应答率较低,多数患者需长期用药,停药后维持应答率较低,长期治疗耐药变异率较高,限制了CHB患者单药治疗的临床应用。

在抗病毒单药治疗基础上,为进一步优化CHB抗病毒治疗应答,不同作用机制、耐药位点不重叠的NUC药物进行联合抗病毒治疗是一个重要的选择。

CHB联合抗病毒治疗研究已取得进展,积累了较为丰富的证据。

为了推动和规范CHB的联合抗病毒治疗策略,《中华实验和临床感染病杂志(电子版)》、《中国肝脏病杂志(电子版)》、《Infection International (electronic edition)》编辑部组织国内部分专家对CHB联合抗病毒治疗的相关临床证据进行整理分析,形成了《慢性乙型肝炎联合抗病毒治疗专家共识》。

应该看到,CHB联合抗病毒治疗的临床证据目前还不充分,本共识不能回答CHB联合抗病毒治疗中所能遇到的全部问题。

随着CHB联合抗病毒治疗临床实践的不断发展和证据的不断累积,专家委员会将对本共识进行适时的修订。

1 慢性乙型肝炎联合抗病毒治疗的策略1.1 单药治疗的局限性 现有CHB治疗指南主要是IFN-α或NUC单药治疗的策略推荐,虽然取得了显著的疗效,远期临床预后也取得了显著的改善,但单药治疗策略存在较多的局限性。

1.1.1 慢性乙型肝炎患者单药治疗应答率较低在HBeAg(+)CHB患者中,1年的病毒学应答率(H BV DNA低于检测下限)在聚乙二醇化干扰素(PegIFN)、拉米夫定(LAM)、阿德福韦酯(ADV)、恩替卡韦(ETV)、替比夫定(LdT)及替诺福韦酯(T D F)治疗中分别为25%、36%~40%、21%、67%、60%和74%。

普通IFN-α和PegIFN治疗者的HBeAg血清转换率约为30%,而NUC药物治疗者大约为20%,HBeAg血清学转换率随NUC药物治疗时间的延长而提高,但会受到耐药发生的影响。

治疗1年时HBsAg阴转率在PegIFN、LAM、ADV、ETV、LdT和TDF分别为3%~4%、1%、0、2%、0和3%。

HBeAg(-)的CHB患者中,1年的病毒学应答率(H BV DNA低于检测下限)在PegIFN、LAM、ADV、ETV、LdT和TDF治疗中分别为67%、72%、51%、90%、88%和91%。

治疗1年时HBsAg阴转率在PegIFN为3%,而在LAM、ADV、ETV、LdT和TDF治疗均为0。

1.1.2 慢性乙型肝炎患者单药治疗多数情况下需长期用药新近发表的《慢性乙型肝炎防治指南2010年修订版》对CHB患者应用NUC单药治疗的停药标准进行了更新[4]。

对于HBeAg(+)CHB患者,在达到HBV DNA低于检测下限、ALT复常、HBeAg血清转换后,再巩固至少1年(经过至少两次复查,每次间隔6个月)仍保持不变、且仍保持不变、且总疗程至少已达2年,可考虑停药,但延长疗程可减少复发。

而对于HBeAg(-)CHB患者则规定:在达到HBV DNA低于检测下限、ALT 正常后,至少巩固1年半(经过至少3次复查,每次间隔6个月)仍保持不变、且总疗程至少已达2年半者,可考虑停药。

由于停药后复发率较高,可以延长疗程。

提示大多数CHB患者单药治疗的疗程目前尚难以最终确定。

1.1.3 慢性乙型肝炎患者单药治疗停药后维持应答率较低 IFN-α治疗后HBeAg消失的患者在停药后4~8年的随访中,约80%~90%患者可维持持久应答,但其中大多数患者的HBV DNA仍为阳性[5-12]。

欧美国家HBeAg消失的患者,停药5年内的HBsAg 延迟清除率为12%~65%,但HBsAg延迟清除在中国患者中却较为少见[5-12]。

与HBeAg(+)患者相反,HBeAg(-)CHB患者停止IFN-α治疗后复发频繁,持续应答率较低,只有15%~30%[13-16]。

欧美国家应用LAM治疗HBeAg(+)CHB,停药随访37个月(5~46个月),77%发生HBeAg 血清学转换的患者持续应答,且有20%出现HBsAg 血清学转换[17]。

而亚洲患者停药后持久率较低(50%~60%)[18-20]。

HBeAg(-)CHB患者LAM 治疗1年病毒抑制的持久性低于10%。

ETV治疗48周HBeAg消失和血清HBV DNA低于检测下限的74例HBeAg(+)CHB患者中,停止治疗24周后持续血清HBV DNA低于检测下限的水平、ALT正常化、HBeAg血清转换分别为39%、79%和77%[21]。

而治疗48周时达到血清HBV DNA 低于检测下限并停止治疗的257例HBeAg(-)患者中,只有7例(3%)在停止治疗后24周血清HBV DNA可保持低于检测下限的水平[22]。

1.1.4 慢性乙型肝炎患者单药长期治疗耐药变异率较高 LAM治疗1~5年的累计基因耐药发生率分别为24%、38%、49%、67%、70%。

ADV治疗1~4年的基因耐药率为0、3%、11%、29%,其耐药变异较LAM出现缓慢,但随着用药时间的延长,耐药发生率亦明显增加。

LdT治疗2年时的基因耐药率高达17%,与LAM无显著差异。

ETV 治疗5年的基因耐药发生率为1.2%[23,24],低于其他NUC的耐药比率,但这一数据来自初始应答较好的患者亚组,数据存在偏倚[25]。

由于临床研究方案设计的原因,临床上无TDF耐药相关数据。

1.2 慢性乙型肝炎联合抗病毒治疗的定义 同时或先后应用两种或两种以上的药物进行CHB抗病毒治疗的策略称为CHB的联合治疗(combination t h e r a p y)。

国内外已经上市的常规I F N-α、PegIFN、LAM、ADV、ETV、LdT、TDF、恩曲他滨(ETB)及其与TDF的合剂特鲁瓦达(Truvada)等中的任何两种或两种以上药物同时或先后应用,都属于联合抗病毒治疗的范畴。

因为CHB抗病毒药物联合免疫调节剂如胸腺素α1,以及联合保肝、降酶、抗感染、抗纤维化药物的治疗策略目前尚缺乏高等级的循证医学证据,本共识并未涉及这部分内容,但值得在临床上进行研究和探索。

1.3 慢性乙型肝炎联合抗病毒治疗的方法 在CHB抗病毒治疗的单药治疗策略中,抗病毒治疗药物分为两大类:IFN和NUC。

CHB联合抗病毒治疗的方法主要包括IFN-α联合NUC,以及不同NUC 之间的联合。

前者主要是基于两种治疗机制不同的药物联合使用可能提高抗病毒治疗的疗效,后者主要是利用耐药位点不重叠的NUC之间协同治疗不同的病毒群。

1.4 慢性乙型肝炎联合抗病毒治疗的类型 在CHB 抗病毒治疗过程中,根据具体情况任何时候都可以考虑联合治疗的策略。

根据目前有限的临床证据,联合治疗主要包括3种类型:初始联合(de novo combination therapy)、优化联合(optimized combination therapy)和挽救治疗联合(rescue combination therapy),见图1。

图 1 慢性乙型肝炎联合抗病毒治疗的类型1.5 慢性乙型肝炎联合抗病毒治疗的意义1.5.1 联合治疗可提高初始治疗的疗效 由于IFN-α与NUC的抗病毒治疗机制不同,这两大类的药物的联合在理论上是一种合理的选择,国内外也进行了较多的临床研究。

以PegIFN-α-2a 135 μg 治疗HBeAg(+)CHB患者12周,对H BV DNA 低于检测下限并实现HBeAg转阴的患者随机分为两组,一组联合LAM治疗12周后继续PegIFN-α-2a 单药治疗并完成52周疗程,另一组单用PegIFN-α-2a治疗并完成52周疗程。

治疗结束时联合治疗组与单药治疗组相比,H BV DNA低于检测下限的比率、HBeAg血清学转换率、HBsAg低于检测下限的比率及ALT复常率可显著提高[26]。

PegIFN-α-2b联合LAM治疗HBeAg(+)CHB患者前瞻性随访,治疗结束后随访5年时的HBeAg血清转换率联合治疗组显著高于单药治疗组,HBeAg血清学转换率由治疗结束时的37%提高到随访结束时的60%,表明PegIFN-α-2b联合LAM可提高治疗结束后的维持应答率[27]。

PegIFN-α-2b联合ADV治疗48周前后的血清HBV DNA、肝内总HBV DNA和肝内ccc DNA下降值均显著优于单药治疗组。

失代偿期肝硬化患者的不同NUC联合治疗也取得了进展。

与LAM单药治疗组相比,LAM联合ADV治疗失代偿期肝硬化患者,其HBV DNA低于检测下限的比率、Child-Pugh评分下降的中位数、2年生存率等均显著优于单药治疗组。

1.5.2 联合治疗可预防或延缓核苷(酸)类似物耐药变异 临床治疗证据表明,无论是IFN-α与NUC,还是不同NUC之间的联合均有助于预防或延缓NUC耐药变异的发生。

联合应用IFN-α或ADV 可显著降低LAM耐药发生率[28,29]。

1.5.3 耐药变异出现后联合治疗可预防多重耐药变异的出现研究表明LAM耐药变异出现后,无论换用ETV还是ADV单药治疗,出现多耐药变异的风险均显著高于加用ADV联合治疗[30,31]。

因此对NUC治疗中耐药变异处理的策略均推荐加用无交叉耐药的第二种药物进行挽救治疗。

1.6 慢性乙型肝炎联合抗病毒治疗的局限性1.6.1 疗效的改善程度有待于进一步提高 CH B 的抗病毒治疗非常复杂,即使采用联合治疗的策略,也不能期望在短期内完全清除病毒,达到治愈的目的。

因此,CHB联合治疗的策略存在一定的局限性。

1.6.2 药物之间的相互作用与安全性 各种药物的代谢在体内存在相互影响的可能性。

因此,不同药物之间的联合,可能会涉及到体内药物之间的相互作用,从而产生安全性的顾虑。

因此,在关注抗病毒治疗的疗效应答之外,还要关注联合抗病毒治疗的安全性。

1.6.3 药物经济学 如果使用两种或两种以上的药物,费用的增加是显而易见的。

因此,必须对每种联合治疗方案的药物经济学进行系统评价,以确立各种联合抗病毒治疗方案的药物经济学价值。

2 慢性乙型肝炎联合治疗方案2.1 慢性乙型肝炎的初始联合治疗 由于临床证据相对不足,是否所有的CHB患者都应采取初始联合治疗的策略,还存在不同的意见和争论。

但根据患者疾病进展的程度和临床特点,对部分患者采用初始联合治疗的策略,已积累了丰富的临床证据。

2.1.1 适应证基线HBV DNA较高的患者(≥ 8 log10拷贝/ml)和失代偿期肝硬化患者,可推荐初始联合治疗的策略。