慢性乙型肝炎抗病毒治疗的现状分析

- 格式:doc

- 大小:19.50 KB

- 文档页数:9

!()*+!慢性乙型肝炎的治疗现状陈学福,张东敬,罗晓丹,陈 仁广东省人民医院(广东省医学科学院)感染科,广州510080摘要:HBV感染引起的慢性乙型肝炎是全球性的公共卫生问题,慢性HBV感染的抗病毒治疗是关键,抗病毒治疗的目标主要通过病毒学、血清学和生化学指标来定义。

已批准上市的两大类抗病毒药物干扰素和核苷(酸)类似物均能减少肝脏炎症和纤维化以及降低肝硬化和肝细胞癌的发生率。

然而,抗病毒治疗的理想目标是功能性治愈,其显著改善慢性乙型肝炎的远期结局。

目前治疗方法的局限性在于抑制HBV复制,但不能清除病毒,HBeAg和HBsAg血清学清除率低。

研发以功能性治愈为目标的新型药物,并评价与现有药物的协同、联合等作用是HBV治疗和发展的重要方向。

关键词:乙型肝炎,慢性;核苷(酸)类药物;干扰素α;治疗学中图分类号:R512.62 文献标志码:A 文章编号:1001-5256(2021)05-1011-05CurrentstatusofthetreatmentofchronichepatitisBCHENXuefu,ZHANGDongjing,LUOXiaodan,CHENRen.(DepartmentofInfectiousDiseases,GuangdongProvincialPeople’sHospital&GuangdongAcademyofMedicalSciences,Guangzhou510080,China)Abstract:ChronichepatitisBcausedbyhepatitisBvirus(HBV)infectionisaglobalpublichealthissue.AntiviraltherapyforchronicHBVinfectionplaysacriticalrole,andthegoalofantiviraltherapyismainlydefinedbyvirological,serological,andbiochemicalparameters.Asthetwotypesofantiviraldrugsapprovedformarketing,bothinterferonandnucleos(t)ideanaloguescanalleviateliverinflammationandliverfibrosisandreducetheincidenceratesoflivercirrhosisandhepatocellularcarcinoma.However,theidealgoalofantiviraltherapyisfunctionalcure,whichsignificantlyimprovesthelong-termoutcomeofchronichepatitisB.ThelimitationofcurrenttreatmentisthatitcaninhibitHBVreplication,butcannotclearthevirus,withlowserologicalclearanceratesofHBeAgandHBsAg.DevelopmentofnewdrugswiththegoaloffunctionalcureandevaluationofthesynergisticandcombinedeffectsofexistingdrugsareimportantdirectionsforHBVtreatmentanddevelopment.Keywords:HepatitisB,Chronic;Nucleo(t)ideAnalogues;Interferon-alpha;TherapeuticsDOI:10.3969/j.issn.1001-5256.2021.05.004收稿日期:2021-03-25;修回日期:2020-03-25基金项目:广东省中医药局科研项目(20181007)作者简介:陈学福(1969—),女,主任医师,主要从事病毒性肝炎的研究通信作者:陈仁,crlmczx@163.com 防治HBV感染已成为全球公共卫生问题[1]。

乙型肝炎的研究现状以及未来展望【摘要】乙型肝炎是一种严重的传染病,对全球公共卫生造成了极大的威胁。

通过对乙型肝炎的流行病学状况、病因和病理生理机制、诊断和治疗技术、病毒学及预防控制策略的研究,我们不断深入了解这一疾病。

未来展望中,乙型肝炎疫苗与治疗药物的研发仍是重要方向,同时对相关研究的重要性也日益凸显。

我们需要加强对乙型肝炎的研究,探索新的发展方向,为预防和控制乙型肝炎做出更大的贡献。

对乙型肝炎研究的持续发展将为我们提供更多有效的防治措施,使患者得到更好的治疗。

乙型肝炎研究的未来充满希望和挑战,需要科研人员共同努力。

【关键词】乙型肝炎、流行病学、病因、病理生理机制、诊断、治疗技术、病毒学、预防、控制策略、疫苗、治疗药物、重要性、发展方向。

1. 引言1.1 乙型肝炎的研究现状以及未来展望乙型肝炎是一种由乙型肝炎病毒引起的传染病,严重威胁着全球公共卫生。

目前,乙型肝炎的疫情在全球范围内呈现不同程度的流行趋势,尤其是在一些发展中国家和地区。

根据世界卫生组织的数据显示,全球约有2亿人携带乙型肝炎病毒,其中大约有3500万人患有慢性乙型肝炎,导致每年约80万人死亡。

随着科学技术的不断进步,乙型肝炎的病因和病理生理机制研究取得了显著进展。

研究人员已经揭示了乙型肝炎病毒的传播途径和致病机制,为诊断和治疗提供了重要依据。

诊断和治疗技术的研究也取得了许多突破,包括基因检测、血清学检测、病毒学检测等方面的创新。

乙型肝炎病毒学研究的深入和乙型肝炎的预防控制策略的不断完善也为应对这一疾病提供了有力支持。

乙型肝炎病毒仍然是一个全球性挑战,未来疫苗与治疗药物的研发仍然是重要的方向。

只有不断加强对乙型肝炎相关研究的支持和投入,才能更好地预防和控制这一疾病,保护人类健康。

令人充满信心,我们有理由相信在不久的将来,乙型肝炎将不再是一个无法战胜的难题。

2. 正文2.1 目前乙型肝炎的流行病学状况乙型肝炎是一种由乙型肝炎病毒引起的慢性肝炎疾病,全球范围内都存在一定的流行病学状况。

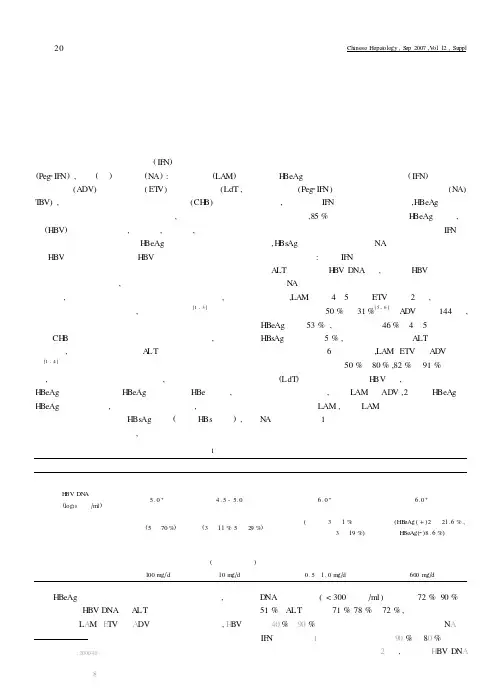

慢性乙型肝炎抗病毒治疗的现况计焱焱 抗病毒药包括常规干扰素(IF N )、聚乙二醇干扰素(Peg 2IF N ),核苷(酸)类似物(N A ):拉米夫定(LA M )、阿德福韦(A DV)、恩替卡韦(ET V)和替比夫定(LdT ,T BV),均已批准用于治疗慢性乙型肝炎(CH B)。

许多良好科学依据的研究报告不断发表,对这些抗乙肝病毒(H BV )药的长期疗效,安全性,耐药性,影响因素等有了比较清楚的了解。

对H BeAg 阳性和阴性乙肝病人、H BV 相关肝硬化病人、H BV 感染的特殊人群治疗策略已达成了共识。

另外新的抗乙肝病毒药物的临床研究资料也陆续公布,受到极大的关注。

最近美国肝病学会,亚太肝病学会均修改了慢乙肝治疗指南,以帮助广大医生制定治疗策略,改善治疗结果[1-3]。

一、慢性乙型肝炎治疗目的CH B 近期治疗目的是持续抑制病毒复制,减少肝脏炎症,改善组织学和使A LT 正常以减慢疾病进程[1-4]。

长期治疗目的是预防肝脏疾病进展到肝硬化,导致肝衰竭和原发性肝癌,最终延长生存期。

H BeAg 阳性病人达到H BeAg 阴转和抗H Be 阳转,即H BeAg 血清学转换,这是比较满意的指标,与长期应答有关。

最理想的结果是H BsAg 转阴(伴抗H Bs 阳性),伴有病毒学和生化学应答,但不易获得。

二、已经批准的药物治疗H BeAg 阳性的病人 常规干扰素(IFN )和聚乙二醇干扰素(Peg 2IF N)的抗病毒作用略低于核苷类(N A)药物,然而由于IF N 具有免疫调节作用,H BeA g 血清学转换率较高,85%的病人停药后持续H BeAg 阴性,小部分病人在停药随访中可出现血清学转换。

经IF N 治疗,H BsAg 阴转的病人可能比NA 治疗的病人多一些。

最近研究显示:影响IF N 应答的预测因子除了高水平的A LT 和低水平H BV D NA 外,可能与H BV 基因类型有关。

2024患慢性乙型病毒性肝炎的特殊人群抗病毒治疗总结我国是乙肝大国,据统计,目前我国一般人群HBsAg流行率为5%~6%,慢性乙肝病毒感染者约7000万例,其中慢性乙型肝炎患者约2000万~3000万例。

乙型肝炎的治疗目标是最大限度地长期抑制HBV复制,减轻肝细胞炎症坏死及肝脏纤维组织增生,其中抗HBV治疗是乙型肝炎最重要的治疗措施。

一、慢性HBV感染者的监测和随访管理1、慢性HBV携带状态和非活动性HBsAg携带状态患者的管理慢性HBV 携带状态因处于免疫耐受期,患者肝内无炎症活动或仅有轻微炎症,且此期患者抗病毒治疗效果欠佳,所以目前不推荐进行抗病毒治疗。

但需要强调,一部分免疫耐受期患者可能会进入免疫清除期而出现肝炎活动。

非活动性HBSAg携带状态处于免疫控制期,但仍有发展成HBeAg阴性的慢乙肝的可能,且长期随访仍有发生肝细胞癌的风险。

因此,慢性HBV携带状态和非活动HBsAg携带状态的患者均建议每6~12个月进行血常规、生物化学、病毒学、甲胎蛋白、腹部超声和肝纤维化无创诊断技术等检查,必要时进行肝活组织检查,若符合抗病毒治疗指征,及时启动治疗。

血常规、生化病毒学1SMAFP.膻部超声肝穿剌每6T2月每6T2月每月与6月筛查HCC 必要时图1慢性HBV携带状态和非活动性HBsAg携带状态患者的管理2、抗病毒治疗过程中的监测和结束后的随访抗病毒治疗过程中的定期监测是为了监测抗病毒治疗的疗效、用药依从性、耐药情况和不良反应,以及HCC发生。

治疗结束后对停药患者进行密切随访的目的是评估抗病毒治疗的长期疗效,监测疾病进展以及HCC 的发生。

图2抗病毒治疗过程中的监测和结束后的随访3、应用NAS类患者的监测和结束后的随访血常规、肝脏生物化学指标、HBVDNA定量和HBV感染5项指标、肝脏硬度值测定等,每3~6个月检测1次;腹部超声检查和甲胎蛋白等(无肝硬化者每6个月1次,肝硬化者每3个月1次);必要时做增强CT或增强MRI以早期发现肝细胞癌。

乙型肝炎的研究现状以及未来展望乙型肝炎是一种由乙型肝炎病毒(HBV)引起的病毒性肝炎,是一种全球性公共卫生问题。

据世界卫生组织(WHO)的统计数据显示,全球约有2亿人感染乙型肝炎病毒,其中大约有3500万人患有慢性乙型肝炎,每年有80万人死于乙型肝炎相关的并发症,如肝硬化和肝癌。

乙型肝炎对社会经济产生了巨大的负担,对乙型肝炎的研究和治疗具有重要意义。

乙型肝炎的研究现状主要集中在以下几个方面:1. 病毒特征研究:对乙型肝炎病毒的生物学特征、传播途径和致病机制进行了深入研究。

乙型肝炎病毒主要通过血液传播和母婴传播,具有很强的传染性。

该病毒可引起急性和慢性肝炎,进一步发展为肝硬化和肝癌,病毒生物学特征的研究为制定防治措施提供了重要的理论基础。

2. 诊断技术研究:随着生物技术的发展,对乙型肝炎病毒的检测技术不断进行改进和创新。

目前,常用的诊断方法包括血清标记物检测、病毒DNA检测和肝脏组织活检等。

这些方法在乙型肝炎的早期诊断和疾病监测中发挥了重要作用,为临床诊疗提供了可靠的依据。

3. 疫苗研制与应用:乙型肝炎病毒疫苗的研制和广泛应用是预防和控制乙型肝炎的重要手段。

目前,乙型肝炎病毒疫苗已经得到了广泛的应用,可以有效预防乙型肝炎的发生。

针对不同人群的疫苗接种策略也在不断优化,以提高疫苗接种的覆盖率和效果。

4. 治疗药物研究:针对慢性乙型肝炎的治疗,已经出现了多种抗病毒药物,如干扰素、核苷类和核苷酸类抗病毒药物等。

这些药物的研发和应用显著改善了慢性乙型肝炎患者的治疗效果,延缓了疾病的进展,降低了肝硬化和肝癌的发生率。

虽然乙型肝炎的研究取得了一定的进展,但仍然存在许多问题和挑战。

未来的研究可以从以下几个方面展望:1. 提高疫苗接种覆盖率:尽管乙型肝炎病毒疫苗已经得到了广泛应用,但在一些发展中国家和地区,疫苗接种的覆盖率仍然较低。

未来,需要进一步加强对疫苗接种的宣传和推广,提高疫苗接种的覆盖率,从根本上预防乙型肝炎的传播。

慢性乙型肝炎抗病毒治疗的现状分析慢性乙型肝炎病毒(HBV)感染是一个严重的公共卫生问题。

全世界约20亿人被HBV感染,其中慢性感染3.5亿人,每年约有100万人死于HBV感染所致的肝衰竭、肝硬化和原发性肝细胞癌。

我国是HBV感染高流行区,有1.2亿人口为HBV感染者,其中,慢性乙型肝炎(简称慢性乙肝)为7000万。

我国慢性HBV感染的特点是持续时间漫长,临床上可分为3个时期:免疫耐受期,慢性肝炎期,低或非复制期。

在我国感染年龄是影响慢性化的主要因素。

围产期感染多形成慢性感染,在成年期感染引起急性肝炎,其中10%可形成慢性肝炎。

围产期与宫内感染HBV的婴幼儿形成免疫耐受,带毒持续时间长,而成年期感染者往往缺乏免疫耐受期[1,2]。

慢性HBV感染免疫耐受期长短不一,此期肝功能检测正常,无症状,常称为慢性HBV携带者。

以后进入免疫清除期,肝脏出现炎症反应,转氨酶(ALT/AST)升高,并出现轻重不一的临床肝脏炎症症状。

当发展到慢性肝炎阶段以后,每年大约2%~5.5%的慢性乙肝患者发展成肝硬化,最后一部分发展成失代偿性肝硬化、肝癌,往往夺去生命。

防治病毒性乙型肝炎要从源头上阻断HBV感染,同时,也不能忽视慢性HBV感染的治疗。

乙肝疫苗预防接种是从源头上阻断HBV感染的理想措施,然而我国是个肝炎大国,即使到2010年5岁以下儿童HBsAg携带者降到1%以下,全国人群HBsAg携带率降到7%以下,也仍

将有约7000万人群携带HBsAg。

因此,已形成大量的慢性HBV感染者的治疗问题,仍是一个亟待解决的问题[3]。

1 慢性HBV感染要不要药物治疗

国内外肝病学者对慢性HBV携带者多数不主张抗病毒治疗,主张进行医学观察。

对ALT<2 u/L的慢性乙型肝炎患者亦如此。

而这类患者最近已经有人研究证明形成肝硬化并发症的风险同样存在。

已经有些肝病专家指出:目前已是重新评估现行美国肝病学会、欧洲肝病学会以及亚太肝病学会的治疗指南的时候了。

重新评估什么呢?一是HBeAg血清转换是不是抗病毒药治疗特点的指标。

因为即使抗HBe出现后,每年持续有4%的病例形成肝硬化,并且也可发生肝癌。

二是HBV DNA降到<1×103 copies/ml,肝硬化并发症仍可发生。

三是ALT<2 u/L仍然有出现肝硬化的风险,并且<1~2 u/L的风险最高[4]。

现在我们不能不重新评估我们对慢乙肝的治疗策略,应如何更好防止肝硬化并发症。

目前国内外肝病学者共识:治疗慢性乙肝有效的方法是抗病毒疗法。

2 近年治疗慢性乙肝不同的抗病毒药物所取得的疗效[5]

2.1 拉米夫定最先上市的第二代核酸类似物,每日口服1片(100 mg),治疗1年可明显抑制HBV DNA水平。

治疗1、2、3、4、5年HBeAg血清学转换率分别可达到16%、17%、23%、28%和35%。

然而,随着用药时间延长,病毒变异发生率逐渐增多,第1、2、3、4年后可分别达到14%、38%、49%、66%。

虽然拉米夫定长期用药能降低肝硬化及肝癌的发生,减少肝失代偿的不良后果。

但由于耐药株的出现,使药物失去疗效。

停药可能导致肝失代偿,不得不换成阿德福韦或思替卡韦等。

2.2 阿德福韦阿德福韦酯每天10 mg,治疗1年可使患者组织学改善,HBV DNA及ALT水平下降,HBeAg血清学转换率上升,病毒学、血清学及临床症状改善,连续使用3年时可使53%HBeAg消失,46%HBeAg 血清学转换,48%HBV DNA低于检测水平,80% ALT正常。

经4~5年治疗可见肝纤维化持续得到改善。

与拉米夫定相比,治疗1年时未见对阿德福韦耐药,2年时耐药率为3%,3年11%,4年18%,5年29%。

可见阿德福韦酯耐药发生率显然比拉米夫定低。

当拉米夫定已经发生耐药时,阿德福韦仍然有效。

因此,对临床上对拉米夫定已经耐药的患者,可继续使用阿德福韦。

2.3 思替卡韦用0.5 mg思替卡韦,每日1次,口服,与拉米夫定每天100 mg,口服,相对照,48周的疗效显著,明显的组织学改善

(72%

∶42%)、HBV DNA下降(-6.9 log 10∶-5.4 log 10),低于300 copies/ml为(67%∶36%)和ALT复常者为68%∶60%。

但治疗1年后HBeAg血清转换及HBeAg消失率二者相似。

2.4 干扰素对ALT水平升高且HBV DNA低水平治疗效果较好,对ALT正常的HBV感染者效果不佳。

因而国内慢性HBV携带者使用干扰素治疗无效。

欧洲使用干扰素治疗慢性乙型肝炎1年时HBsAg消失率达到5%~10%,5年时上升到11%~25%,干扰素不良反应多,特别开始注射的前几次出现类流感症状,长期应用可出现白细胞减少等症状。

现在长效干扰素聚乙二醇干扰素(Peg-IFN α2a或Peg-IFN α2b)已上市,可每周注射1次,比普通干扰素疗效较好,不良反应亦较少,但价格昂贵,仅少数人能承受。

一般认为抗病毒药物中干扰素不仅具有抗病毒作用,而且其与其他细胞因子一样具有免疫调节作用。

如果ALT水平高,HBV DNA较低者,干扰素的优越性是肯定的。

若慢乙肝患者ALT升高而HBV DNA载量较高者,则核酸类似物应首选。

我们思考如何能发挥其优越性,降低其不良反应,是临床医师需要研究的。

2.5 联合治疗拉米夫定联合干扰素治疗有更好的疗效,已经被一些学者所证实。

我们也同样有这样的体会。

可能为拉米夫定能够迅速降低HBV DNA降低HBV复制,从而减少了cccDNA库的量。

这样就使得干扰素更容易发挥作用,提高了机体免疫调节功能,有助于病毒的

清除。

二者联合应用可以相得益彰,取得良好的疗效。

所以临床表现在HBsAg及HBeAg血清学转换或阴转率较单用核酸类似物增多。

这样对慢乙肝患者预后降低肝硬化及肝癌的发生率均有利。

3 讨论

根据以上的想法,我们也尝试拉米夫定与其他免疫调节药物联合是否可以取代拉米夫定与干扰素的联合。

为此,我们初试了拉米夫定与切尔(银耳多糖)联合应用治疗慢性乙型肝炎。

银耳多糖是已知的免疫调节药物,对机体巨噬细胞及T细胞功能有很好的增强作用。

我们使用拉米夫定与切尔治疗58例慢乙肝9个月的结果显示比单用拉米夫定好,但例数有限,时间短,难以得出肯定的结论。

我们将继续研究这一联合治疗的可行性。

我们提出这一疗法的目的是提出一个不太昂贵的联合疗法,使更多的患者可以接受。

【参考文献】

1 中华医学会肝病分会,中华医学会感染病分会.慢性乙型肝炎防治指南.中华传染病杂志,2005,23:121-131.

2 Lok AS,Heathcote EJ,Huofnagle JH.Management of hepatitis

B.Gas Troenterology,2001,120,1828-1853.

3 汪俊韬.防治慢性乙型肝炎需加大创新理论与临床应用研究.首都医科大学学报,2006,27:147-148.

4 朱传琳.聚焦乙型肝炎高峰论坛的简介.传染病信息,2006,19:218-22.

5 李君,陈文,张政.美国最新修订的慢性乙型肝炎抗病毒治疗规范(节译).传染病信息,2006,19:222-224.

. .。